苏州市新型农业经营主体发展状况评价

2018-05-18程培

程培?

(苏州农业职业技术学院经济管理学院,江苏苏州215008)

自21世纪初,江苏省苏州市就高度重视新型农业经营主体培育工作,通过政策激励、组织引导、行政推动等措施,全市专业大户、农民合作社、龙头企业、家庭农场等新型农业经营主体健康有序发展。本研究主要应用苏州市统计数据从规模、速度、结构、质量和效果5个维度对苏州市新型农业经营主体发展状况进行评价。

1 苏州市新型农业经营主体发展规模评价

1.1 新型农业经营主体在农业生产经营体系中已占绝对主导地位

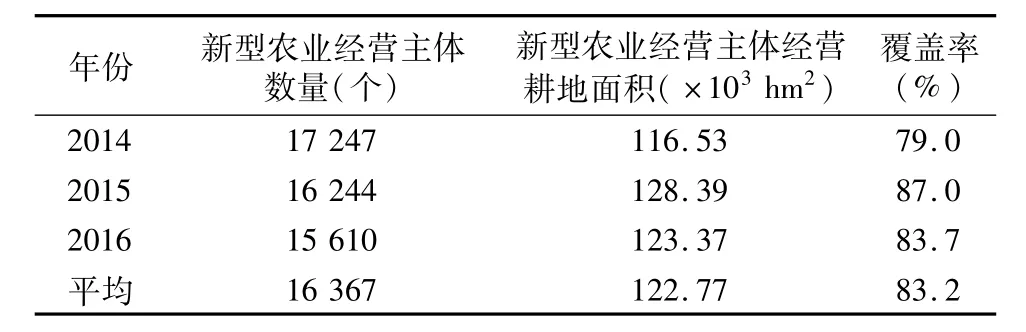

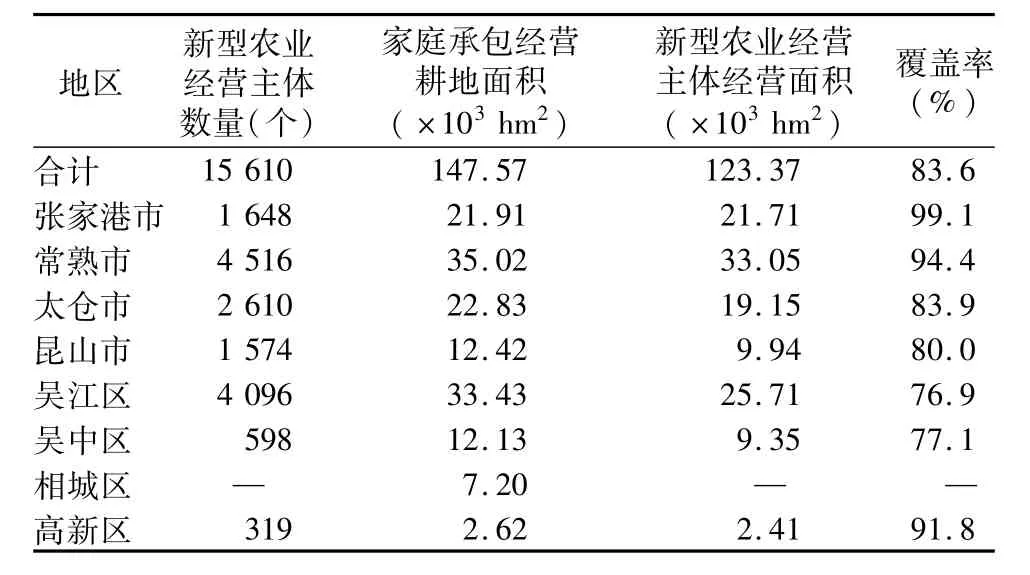

本研究以新型农业经营主体经营面积覆盖率作为主要指标对苏州市新型农业经营主体发展水平做简单判断(表1)。覆盖率=(新型农业经营主体经营面积/地区家庭承包经营耕地面积)×100%。

表1 苏州市新型农业经营主体总体发展水平

表1数据显示,截至2016年上半年,苏州市新型农业经营主体数量已达到15 610个,其经营的耕地面积(123.33×103hm2)占 全 部 家 庭 承 包 经 营 耕 地 面 积(147.33×103hm2)的83.7%。2014—2016年平均覆盖率为83.2%,也就是说苏州市八成以上的家庭承包经营耕地由新型经营主体经营生产。这意味着,21世纪初随着苏州市高度重视新型农业经营主体的培育工作,不断加大对农民专业合作社、家庭农场、农业产业化龙头企业、农业专业大户等新型农业经营主体的扶持力度,新型农业经营主体呈现良好的发展态势。到目前为止,新型农业经营主体在苏州市农业生产经营体系中已占绝对主导地位。

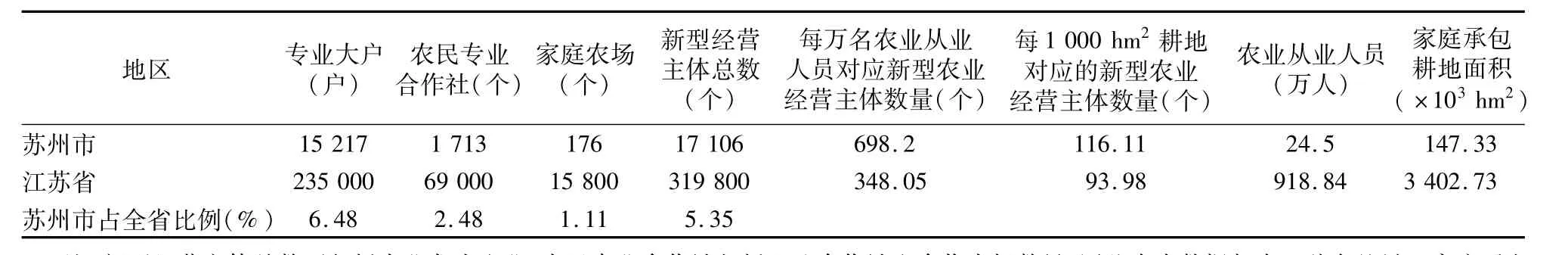

1.2 苏州市新型经营主体发展水平明显高于全省平均水平

表2数据显示,从绝对数看,2014年末苏州市新型农业经营主体户数为17 106个,仅占江苏省总量的5.35%,没有达到全省平均水平。但是考虑到苏州市农业总产值和从业人员在3次产业中比重很低的这一产业结构特点,本研究设计了2个相对指标来考察苏州市新型农业经营主体发展强度:(1)每单位农业从业人员数对应的新型经营主体数量=新型农业经营主体数量(个)/农业从业人员数(万人),该指标反映了新型农业经营主体的相对发展水平和发展强度。(2)每单位耕地面积对应的新型农业经营主体数量=新型农业经营主体数量(个)/耕地面积(×103hm2),该指标同样反映了新型农业经营主体的相对发展水平和发展强度。

表2数据显示,2014年末苏州市每万名农业从业人员数对应近700个新型经营主体,约是全省的2倍。苏州市每1 000 hm2耕地对应的新型农业经营主体数量约是116个,高出全省平均水平约24%。由此可见,总体而言,苏州市新型农业经营主体的相对发展水平和发展强度在全省处于领先水平。

2 苏州市新型农业经营主体发展结构评价

2.1 主体类型结构分析

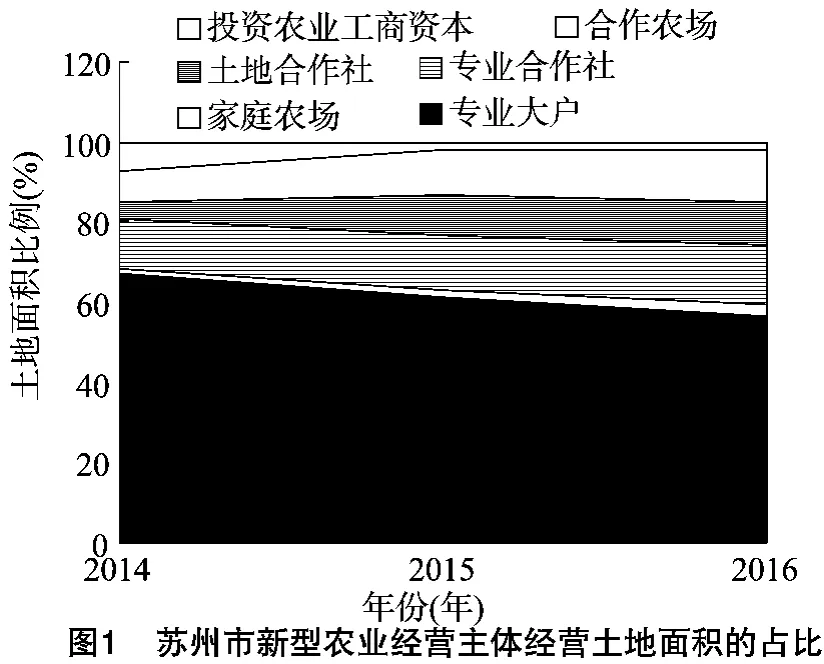

图1显示,从苏州市新型农业经营主体直接经营的土地面积的结构分布来看,虽然2014年至2016年上半年期间专业大户直接经营(含租赁)的土地面积的比例一直呈下降趋势,但是直至2016年6月,专业大户直接经营的土地面积的比例仍然最高,达到了总量的56.6%,超过新型经营主体经营总面积的一半。专业合作社、土地合作社、合作农场经营土地面积分别约占所有新型经营主体土地总量的10%~15%;其后依次为投资农业的工商资本、家庭农场,其经营土地面积不足总量的5%。由此可见,虽然苏州市新型农业经营主体呈现多元化发展格局,但是专业大户处于绝对主导地位,家庭农场培育发展明显不足,距离建立以农民专业合作社为纽带、以专业大户和家庭农场为骨干、以农业产业化龙头企业为支撑的新型农业生产经营体系的目标尚有一定距离。

表2 苏州新型经营主体发展水平与全省比较(2014年末)

2.2 区域结构分析

表3显示,从新型农业经营主体数量来看,常熟市最多,已达到4 500多家,接下来依次为吴江区(4 096家)、太仓市(2 610家)、张家港市(1 648家)、昆山市(1 574家)、吴中区和高新区(相城区2016年数据缺失较多,因此分析时剔除相城区)。其中吴中区、高新区和相城区新型经营主体均不足千家。从新型农业经营主体经营耕地面积来看,排序与主体数量排序基本相同,唯有张家港市、太仓市次序互换。常熟市最多(33.05×103hm2),接下来依次为吴江区(25.71×103hm2)、张家港市(21.71×103hm2)、太仓市(19.15×103hm2)、昆山市(9.94×103hm2)、吴中区、高新区和相城区。但是由于各市(区)产业结构、耕地面积不同,新型农业经营主体数量、经营规模并不能完全说明各市(区)新型经营主体的发展水平和强度。因此,笔者计算了各市(区)新型农业经营主体耕地覆盖率。表3数据显示,张家港市、常熟市和高新区新型农业经营主体耕地覆盖率已超过90%,太仓市和昆山市新型农业经营主体耕地覆盖率略超80%,而吴江区、吴中区不足80%。由此可见,从区域来看,各市(区)新型农业经营主体发展呈现出不平衡性,存在一定的差异,其中吴江区、吴中区还有较大的发展空间和发展潜力。值得注意的是,吴江区家庭承包经营耕地面积为 33.3×103hm2,与常熟市接近,如果以常熟市覆盖率作为参照标准,吴江区新型农业经营主体经营耕地面积还有近6.67×103hm2的发展空间。未来苏州市发展新型经营主体的重点在吴江区。

表3 分市(区)新型农业经营主体发展情况(2016年6月)

3 苏州市新型农业经营主体发展速度分析

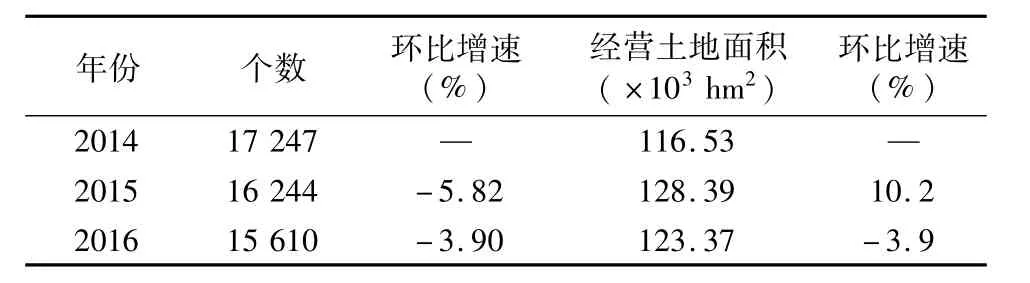

3.1 经营主体数量和经营面积保持相对稳定,略有下降

表4显示,全市新型农业经营主体数量从2014年的17 247家下降到2016年上半年的15 610家,3年间减少了1 637家。从经营土地规模来看,全市新型农业经营主体经营土地规模从2015年的128.39×103hm2下降到2016年上半年的123.37×103hm2,减少了约5×103hm2。苏州市新型农业经营主体发展的这一特点与其他地区表现出了明显的差异。2013年以来,江苏省大多数其他地区受中央一号文件关于扶持发展新型农业经营主体政策的驱动,新型农业经营主体数量和经营规模呈现出明显的增长态势。苏州市新型经营主体数量和经营规模之所以呈现双下降,原因之一是早在2010年之前,苏州市新型农业经营主体就已经有了快速发展,新型经营主体几乎达到了全覆盖。更可能的原因在于内部结构的优化,一是工商资本逐渐退出农业领域,二是新型经营主体的平均经营规模有所扩大(详见下文分析)。

表4 苏州市新型经营主体发展速度(2014—2016年上半年末)

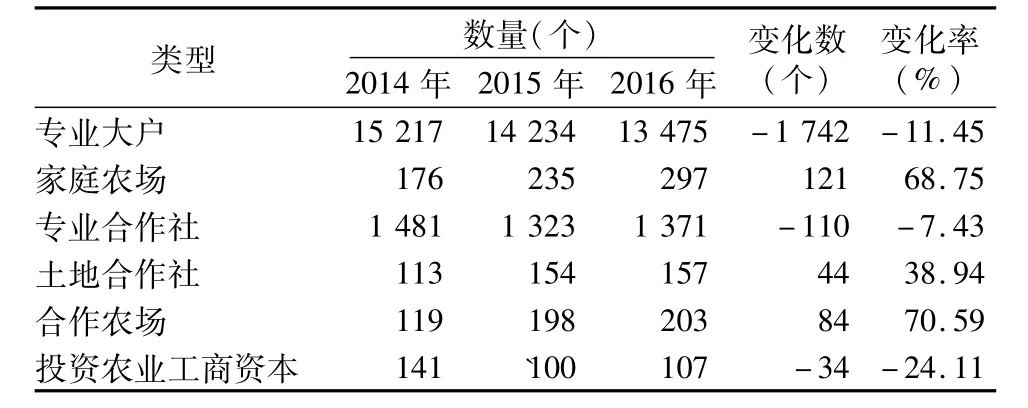

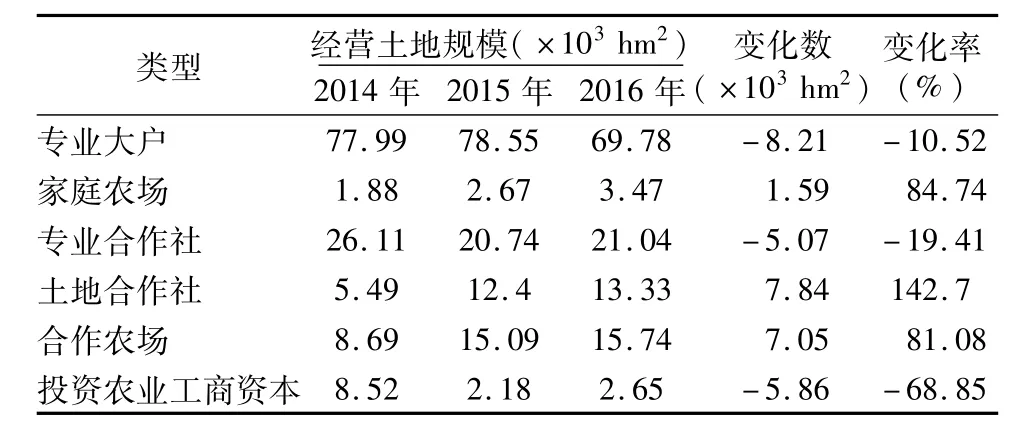

3.2 各类主体发展速度有明显差异,家庭农场和合作农场发展迅速

表4和表5数据显示,2016年上半年末比2014年专业大户、专业合作社的数量和经营土地规模均略有下降。其中专业大户数量和经营土地规模下降约11%;专业合作社数量减少7%,经营土地面积减少了近20%;而工商资本有34家退出了农业领域,约占24%,土地数量减少近6×103hm2,减少比例达到约69%。与工商资本较大规模退出农业领域不同,家庭农场和合作农场呈现明显的增长趋势。从2014年到2016年上半年,家庭农场数量增加了121家,增加了约2/3,土地经营面则增加了约84%;合作农场数量从119家增加到203家,增加了约71%,土地经营面积则增加了约81%。

表4 苏州市各类新型农业经营主体数量变化

表5 苏州市各类新型农业经营主体经营土地规模变化

“家庭农场”的概念在2013年中央一号文件中首次出现,同年3月28日,中共中央政治局常委、国务院总理李克强考察苏州市田娘农场发展情况。2014年2月农业部专门出台了《关于促进家庭农场发展的指导意见》,从工作指导、土地流转、落实支农惠农政策、强化社会化服务、人才支撑等方面提出了促进家庭农场发展的具体扶持措施。这意味着中央力推家庭农场模式。江苏省苏州市顺应形势发展需要,积极培育和发展家庭农场,这直接推动了家庭农场的快速发展。

合作农场是2010年苏州市在推进城乡一体化进程中改革农村经营体制的一个制度创新。所谓“合作农场”,主要是由村集体经济组织发起,本村农民既可用土地承包经营权入股,也可用劳动力、农业机械等生产资料或资金自愿入股,到工商行政管理部门办理登记手续并取得法人资格,领取农民专业合作社执照,从事农产品生产、加工、销售的农民合作组织。江苏省太仓市于2010年率先探索发展合作农场,随后常熟市和昆山市也试点合作农场模式。随着试点成功,多地开始大力推动合作农场发展,如昆山市出台了《关于推广农村新型合作农场的若干意见》[2],常熟市召开了全市村级合作农场现场推进会。在政策驱动下,合作农场得到了超常发展。

与专业大户和农民合作社相比,家庭农场具有多种优势,可以避免专业大户和农民合作社面临的雇工成本持续走高、土地流转费用逐年提高、经营稳定性差等难题。一是家庭农场以家庭劳动力为主,较少受到雇工成本的制约;二是家庭农场土地部分自有,部分来自流转,由于家庭农场更贴近当地社区,可以充分依托地缘、血缘关系,稳定土地流转合同;三是家庭农场不须要雇佣劳动力,或者仅仅须要雇佣少量劳动力,代理成本极低;四是家庭成员既是农业生产经营者,又是农业生产剩余的索取者,因此更有动力去工作[3];五是与专业大户和合作社相比,家庭农场作为法人主体,能够通过资产抵押、信用贷款等方式获得金融机构的资金支持[4]。

何安华通过考察太仓市城厢镇东林村东林合作农场、璜泾镇荡茜村临江合作农场2个案例发现,由于合作农场选择了更为有效的自我积累机制、风险规避机制和技术投入机制,采用了较为合理的风险分担机制和利益分配机制,同时长期的正式契约、专用性资产投资锁定了合作农场和农户间的合作关系,因此合作农场和农户间的合作关系相对于土地股份合作社更加稳定,合作农场的经营更具有可持续性[5]。

由此可见,苏州市近年来家庭农场和合作农场的快速发展,体现了新型结构主体的结构优化,有利于促进苏州市新型农业生产经营体系更健康发展。

4 苏州市新型农业经营主体发展效果评价

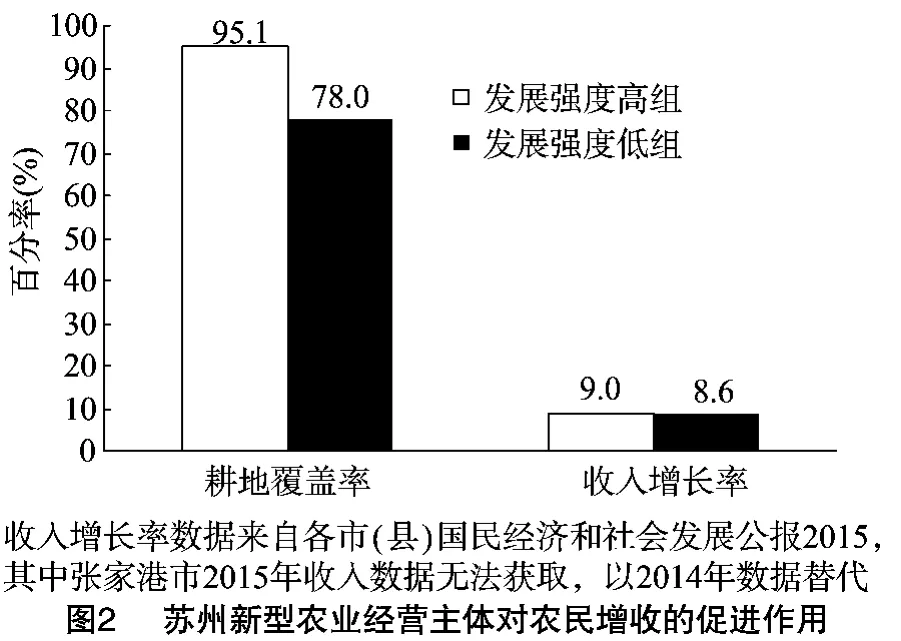

培育新型农业经营主体,是推进农业产业化进程,加快农业发展方式转变,实现农业增效、农民增收的必由之路。为评价新型农业经营主体发展对农民增收的影响效果,本研究按新型农业经营主体不同发展强度不同,将全市各市(区)分成2组。新型农业经营主体不同发展强度排名在前3的市(区)为1组,包括张家港市、常熟市和高新区;排名在后3位的市(区)为另1组,包括昆山市、吴江区和吴中区。比较发展强度不同的2组地区的农民人均纯收入增长率(图2),虽然没有经过严格证明,但是可以发现一个大致规律,新型农业经营主体发展强度较高的市(区),农民增收较快;反之,农民收入增长率较低。由此可见,苏州市新型农业经营主体的发展一定程度促进了农民增收。

5 苏州市新型农业经营主体发展质量评价

本研究从2个层面(经营活动在产业链中的位置、平均经营规模)来评价新型经营主体的发展质量。

5.1 经营活动向产业链中下游拓展,但是不明显,仍然主要从事生产销售环节,产业链有待向纵深发展

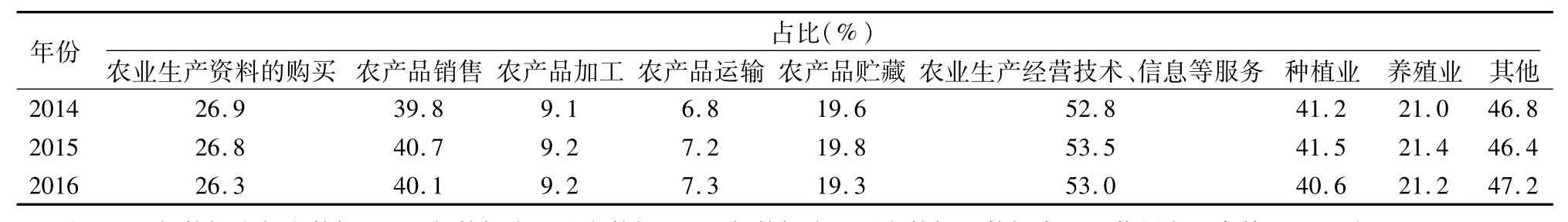

由于无法获取更多数据,本研究仅就办理工商登记注册的专业合作社为例分析新型农业主体的经营活动及其变化趋势。从经营范围看,全省农民专业合作社种植业仍然占主导地位,占全市农民专业合作社总量的比重基本稳定在41%左右;养殖业比重变化不大;农业生产经营技术、信息等服务业比重超过一半,而且与2014年相比,稍有上升;生产资料购买、农产品贮藏比重2016年上半年末比2014年略有下降;而农产品加工、销售、运输比例则有轻微上升。总体上看,全市农民专业合作社经营活动逐步向产业链高附加值环节拓展,涉及生产环节(种植业)的比重逐年下降,涉及高附加值(农业生产经营技术信息服务、农产品销售、农产品加工、农产品运输)的比重有所上升。但新型农业经营主体仍然主要从事种植、养殖生产环节和销售环节,处于产业链的上游环节,有待向产品深加工等中下游环节拓展(表6)。

表6 苏州市农民专业合作社经营范围分布

5.2 新型农业经营主体平均经营规模稳中有升

扩大规模经营是新型农业经营主体提高经营效益,提升竞争力,实现专业化生产、集约化经营的必由之路。因此,经营规模及其变化趋势一定程度上反映了新型农业经营主体的发展质量。

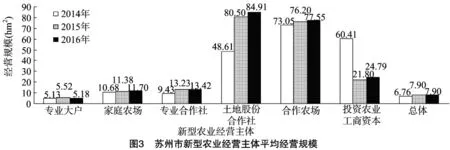

图3显示,自2014以来,苏州市新型农业经营主体平均经营规模有所上升。从2014年的6.76 hm2增加到2016年的7.90 hm2,平均经营规模增加17%。分主体而论,投资农业的工商资本呈现较明显的下降趋势,从2014年的60.41 hm2下降到2016年的 24.79 hm2,平均经营规模下降了近60%。土地股份合作社平均经营规模从2014年的48.61 hm2增加到2016年的 84.91 hm2,呈现较明显的扩大趋势。专业大户的经营规模基本稳定,保持在5 hm2左右。家庭农场经营规模3年来稍有扩大,从2014年的10.68 hm2增加到2016年的11.70 hm2,高于全省家庭农场平均规模的7.3 hm2左右(数据来自于2014年江苏省农村经济形势分析)。家庭农场和专业大户经营规模基本处于江苏省确定的适度规模范围之内。专业合作社经营规模也有较明显的增加,3年时间增加了约4 hm2。而合作农场规模基本稳定在76 hm2左右,变化不大。

6 简要结论

综合以上分析,苏州市新型农业经营主体发展主要呈现以下5个特点:(1)总体上,苏州市新型农业经营主体呈现良好的发展态势,目前新型农业经营主体在农业生产经营体系中已占绝对主导地位,其发展水平和发展强度在全省处于领先水平。(2)苏州市新型农业经营主体呈现多元化发展格局,主体类型丰富,涵盖专业大户、家庭农场、专业合作社、土地合作社、合作农场、投资农业工商资本,其中专业大户处于绝对主导地位。(3)近3年来,经营主体数量和经营面积保持相对稳定,略有下降,但是各类主体发展速度有明显差异,家庭农场和合作农场发展迅速。这是内部结构优化的重要标志。(4)新型农业经营主体平均经营规模有所上升。其中专业大户和合作农场的平均经营规模基本稳定;家庭农场平均经营规模3年来稍有扩大,从2014年的10.68 hm2扩大到2016年的11.70 hm2;专业合作社平均经营规模有较明显的扩大。而投资农业的工商资本呈现较明显的下降趋势,3年中平均经营规模下降了近60%。(5)新型农业经营主体发展强度与农民收入增长率具有正相关性,一定程度上证实新型经营主体的发展促进了农民增收。

分析结果也显示,苏州市新型农业经营主体发展过程中存在一些值得关注的问题:(1)虽然近年来家庭农场发展迅速,但是相对于其他专业大户、专业合作社等,其数量和经营规模总量明显不足,距离建立以农民专业合作社为纽带、以专业大户和家庭农场为骨干、以农业产业化龙头企业为支撑的新型农业生产经营体系的目标尚有一定差距。(2)从区域来看,各市(区)新型农业经营主体发展呈现出不平衡性,存在较明显的差异,其中吴江区、吴中区还有较大的发展空间和发展潜力。(3)总体上看,全市农民专业合作社经营活动逐步向产业链高附加值环节拓展,涉及生产环节(种植业)的比重逐年下降,涉及高附加值环节(农业生产经营技术信息服务、农产品销售、农产品加工、农产品运输)的比重有所上升。但是仍然主要处于产业链的上游环节,有待向产品深加工等中下游环节拓展。

参考文献:

[1]江苏省调查总队.2014年我省农村经济形势分析[EB/OL].(2015-03-05)[2016-09-31].http://www.jiangsu.gov.cn/jszfxxgk/sylm/sjbmgzdt/201503/t20150305471664.html.

[2]昆山市农业委员会.昆山市推广新型合作农场[EB/OL].(2013-09-18)[2016-09-31].http://www.suzhou.gov.cn/bmfw_5950/snfw_6195/rdzx/201512/t20151225_659257.shtml.

[3]黄延廷.我国农地规模经营中家庭农场优势的理论分析[J].改革与战略,2011,27(5):81-84.

[4]佚 名.目前建立家庭农场有何优势?[EB/OL].(2016-06-14)[2016-09-31].http://www.nongmaiw.com/buy/.

[5]何安华.土地股价合作机制与合作稳定性——苏州合作农场与土地股份合作社的比较分析[J].中国农村观察,2015(5):51-61.