齐拉西酮和利培酮治疗初诊精神分裂症的对比研究

2018-05-18梁华桂

梁华桂

精神分裂症是精神科常见的慢性疾病,其具体病因尚未明确,临床症状可涉及情感、思维、行为等多方面,主要表现为精神活动与环境的不协调,并可反复发作,不仅对患者本身带来了严重的影响,对患者家人及社会也可产生严重负担[1]。齐拉西酮与利培酮均属于非典型的抗神经疾病药物,可通过阻滞多巴胺、肾上腺素、组胺等受体,改善患者的精神分裂症状,本次的研究中使用前瞻性的研究方法,对比齐拉西酮与利培酮对于初诊精神分裂症患者的治疗效果,报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2016年2月~2017年2月在本院治疗的94例初诊精神分裂症患者作为研究对象,均符合《中国精神障碍分类与诊断标准第3版(精神障碍分类)》[2]中对精神分裂症的诊断标准,排除妊娠期、哺乳期女性患者及伴有药物依赖性患者,根据随机数字表法将患者分为A组和B组,各47例。A组中男26例,女21例,患者年龄18~75岁,平均年龄 (48.5±10.2)岁 ,病程 1~3个月 ,平均病程 (2.0±0.5)个月。B组中男24例,女23例,患者年龄18~73岁,平均年龄(48.0±10.0)岁,病程1~3个月,平均病程(2.1±0.5)个月。两组一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法 A组应用齐拉西酮治疗:齐拉西酮片(重庆圣华曦药业股份有限公司,国药准字H20070078),初始剂量为20 mg/次,2次/d,后根据患者的病情变化可逐渐增加至80 mg/次,2次/d。B组应用利培酮治疗:利培酮片(江苏恩华药业股份有限公司,国药准字H20050160),初始剂量为1 mg/次,2次/d,第2天药量为2 mg/次,2次/d,第3天剂量为3 mg/次,2次/d,并维持此剂量,最大剂量≤5 mg/次,2次/d。两组均在连续用药8周后评价治疗效果。

1.3 观察指标 观察对比两组患者的治疗效果,及两组治疗前后的PANSS评分变化和用药期间的不良反应发生情况。

1.4 疗效判定标准 根据治疗前后的PANSS评分变化评价患者的治疗效果。临床治愈:PANSS评分降低≥治疗前的75%;显著进步:PANSS评分降低<治疗前的75%,且≥治疗前的50%;有效:PANSS评分降低<治疗前的50%,且≥治疗前的25%;无效:未达到以上标准。治疗总有效率=(临床治愈+显著进步+有效)/总例数×100%。PANSS由阳性量表、阴性量表和一般精神病理量表共30个项目组成,分数越高表示患者的症状越严重。

1.5 统计学方法 采用SPSS23.0统计学软件对数据进行统计分析。计量资料以均数±标准差(±s)表示,采用t检验;计数资料以率(%)表示,采用χ2检验。P<0.05为差异具有统计学意义。

2 结果

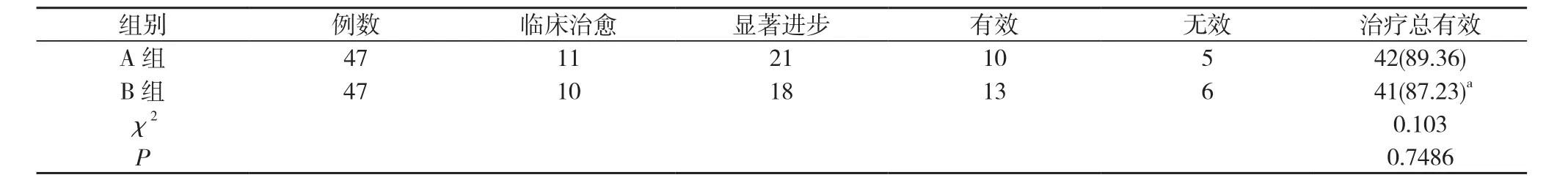

2.1 两组治疗效果比较 A组和B组的治疗总有效率分别为89.36%、87.23%,组间比较差异无统计学意义(P>0.05)。见表1。

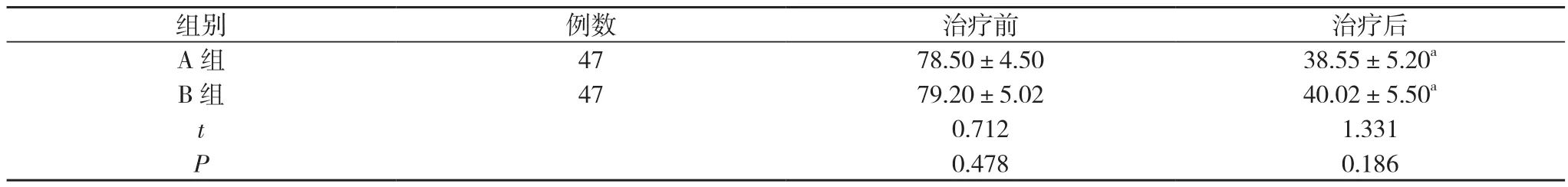

2.2 两组治疗前后PANSS评分比较 治疗前两组的PANSS评分比较差异无统计学意义(P>0.05)。治疗后,两组的PANSS评分均较治疗前降低,差异有统计学意义(P<0.05);但治疗后两组PANSS评分比较差异无统计学意义(P>0.05)。见表2。

表1 两组的治疗效果比较[n,n(%)]

表2 两组治疗前后的PANSS评分比较( ±s,分)

表2 两组治疗前后的PANSS评分比较( ±s,分)

注:与治疗前比较,aP<0.05

组别 例数 治疗前 治疗后A组 47 78.50±4.50 38.55±5.20a B组 47 79.20±5.02 40.02±5.50a t 0.712 1.331 P 0.478 0.186

2.3 两组不良反应发生情况比较 A组中共有6例患者发生不良反应,包括2例便秘,1例嗜睡,2例椎体外系反应和1例恶心呕吐,不良反应发生率为12.77%;B组中发生不良反应的有14例,包括便秘3例,2例恶心呕吐,3例体重增加,3例催乳素水平升高,3例椎体外系反应,不良反应发生率为29.79%。A组的不良反应发生率低于B组,差异具有统计学意义 (χ2=4.065,P=0.044<0.05)。

3 讨论

精神分裂症的具体病因尚未明确,已知个体心理的易感因素和外部社会环境的不良因素对于该病的发生发展有重要作用,其发病机制比较公认的是额前叶多巴胺活性水平的降低和5-羟色胺水平异常[3-5],临床症状表现为思维逻辑障碍、情感障碍、意志行为障碍,对家人及社会均可产生影响。目前药物治疗是精神分裂症的主要治疗方式,该病具有病程长、复发率高、预后效果差的特点,因此选择一种高效、安全的药物,对于改善的预后具重要的意义。

本研究中,两组的治疗总有效率比较差异无统计学意义(P>0.05)。治疗前两组的PANSS评分比较差异无统计学意义(P>0.05)。治疗后,两组的PANSS评分均较治疗前降低,差异有统计学意义(P<0.05);但治疗后两组PANSS评分比较差异无统计学意义(P>0.05)。 A组不良反应发生率为12.77%,低于B组的29.79%,差异具有统计学意义(P<0.05)。提示在初诊精神分裂症患者的治疗中应用齐拉西酮与利培酮的效果相当,均可较好的改善患者的症状,但齐拉西酮的不良反应发生率低于B组。齐拉西酮与利培酮均是非典型性抗精神疾病药物,可通过阻断机体多巴胺和5-羟色胺受体,调节多巴胺和5-羟色胺的水平,从而改善患者的症状[6,7],而齐拉西酮属于哌嗪类衍生物,对巴胺和5-羟色胺受体有较强的亲和力,对组胺H1受体的亲和力较弱,且不与M1受体结合,因此对泌乳素水平的影响更小,不会发生催乳素升高、体重增加等不良反应[8,9]。因此在初诊精神分裂症的患者中,不论是应用齐拉西酮还是利培酮均可取得较好的效果,而齐拉西酮引起的不良反应更少。

综上所述,齐拉西酮和利培酮治疗初诊精神分裂症均有较好的效果,可有效的改善患者的症状,而齐拉西酮的不良反应发生率更低。

参考文献

[1]李占花,李植祥.齐拉西酮与利培酮治疗流浪精神分裂症患者临床研究.海南医学院学报,2016,22(11):1164-1166.

[2]中华医学会精神病学分会.中国精神障碍分类与诊断标准第三版(精神障碍分类).中华精神科杂志,2001,34(3):184-188.

[3]朱丽荣.齐拉西酮与利培酮治疗女性精神分裂症患者疗效对比分析.中国药物与临床,2015,15(11):1610-1612.

[4]万争艳,陈莹,李宁.齐拉西酮和利培酮对慢性精神分裂症患者的疗效比较.神经损伤与功能重建,2016,11(2):171.

[5]侯媛媛.齐拉西酮和利培酮治疗精神分裂症的临床疗效及安全性分析.现代中西医结合杂志,2017,26(3):277-279.

[6]汪琳,张涛,白克镇,等.齐拉西酮和利培酮治疗精神分裂症比较研究.现代中西医结合杂志,2014(12):1279-1281.

[7]张军,宋传福,夏仲,等.齐拉西酮与利培酮治疗精神分裂症对照研究.临床心身疾病杂志,2011,17(5):27-29.

[8]徐松,谭庆荣,郭力,等.齐拉西酮与利培酮治疗精神分裂症对照研究.精神医学杂志,2010,23(2):87-89.

[9]李学灵,邹振民,刘秀丽,等.齐拉西酮与利培酮治疗精神分裂症对照研究.临床精神医学杂志,2010,20(2):106-108.