厌氧反应器+MBR+膜深度处理工艺在生活垃圾渗沥液处理中的应用探讨

2018-05-18雷雪飞刘德涛李冶婷张小刚

雷雪飞 刘德涛 李冶婷 张小刚

随着国内生活垃圾处理行业的发展,生活垃圾焚烧发电技术在国内得到了大力发展。相对于生活垃圾卫生填埋,生活垃圾焚烧发电处理技术在减量化、无害化、资源化上具有较大优势。因此,生活垃圾焚烧发电技术在人口密集、土地资源紧张、经济发达的城市得到了广泛的应用。

中国的原生生活垃圾的典型特点是厨余物含量高、含水率高、有机物含量高,混合收集,相对热值较低[1]。因此,国内生活垃圾焚烧电厂设计中,垃圾坑的储存容量为3-7天的垃圾处理量,即垃圾在垃圾坑中储存经过3-7天的发酵熟化,以达到将垃圾中的水份沥出,提高垃圾燃烧热值的目的,从而减少辅助燃料投加,提高垃圾焚烧发电厂的效率,但同时也产生了渗沥液废水的问题。

1.渗沥液的产生量及水质特点

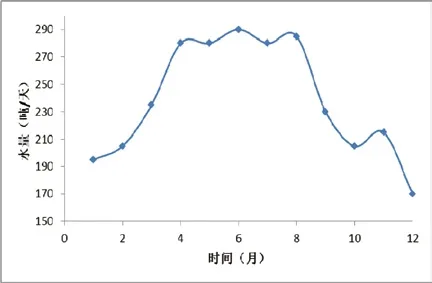

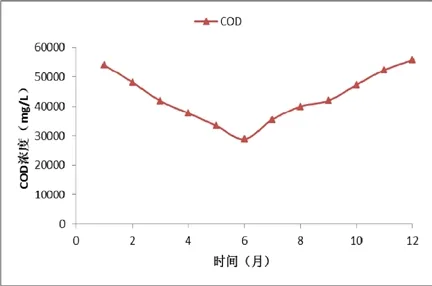

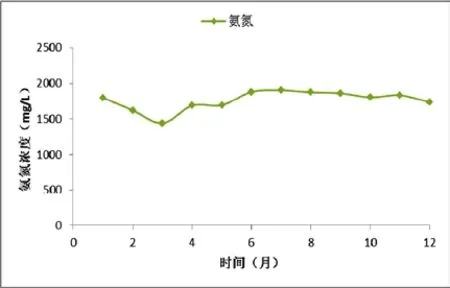

生活垃圾渗沥液的产生量一般受季节影响较大,通过对南方某城市1000吨/天垃圾处理量生活垃圾焚烧发电厂渗沥液的产生规律及污染物浓度进行研究,其污染物渗沥液产生量及污染物浓度随季节变化图详见图1、图2、图3。

图1 渗沥液产生量随时间变化曲线

图2 COD浓度随时间变化曲线

根据监测数据可以发现,渗沥液产生量随季节性变化较大,一般3-9月渗沥液产量较大,在4-8月达到峰值,其他月份渗沥液产生量相对偏小,渗沥液产量约为生活垃圾量的15%-30%;生活垃圾渗沥液中COD浓度受降雨等影响较大,降雨量大时COD浓度低,极端时COD浓度低于30000mg/L,降雨量小时COD浓度较高,极端时高于60000mg/L;氨氮浓度受降雨等影响不大,且一般保持在较高水平,一般不低于1500mg/L。

图3 氨氮浓度随时间变化曲线

受国内原生生活垃圾特性影响,国内生活垃圾渗沥液具有污染物成份复杂多变、水质变化大、有机污染物浓度高(COD浓度高)、氨氮浓度高、盐份与重金属离子含量高[2]等特点。根据国内环境形势发展,环保部门对垃圾电厂水环境指标提出了很高的要求,单纯靠传统的污水处理工艺很难对垃圾电厂生活渗沥液进行有效处理。

针对生活垃圾渗沥液特点,国内生活垃圾渗沥液处理大都采用厌氧+膜生物反应器(MBR)+膜深度处理组合工艺[3]。本文以南方某城市垃圾焚烧发电厂渗沥液处理工程为例,对厌氧+膜生物反应器(MBR)+膜深度处理工艺在生活垃圾渗沥液处理上的应用进行探讨。

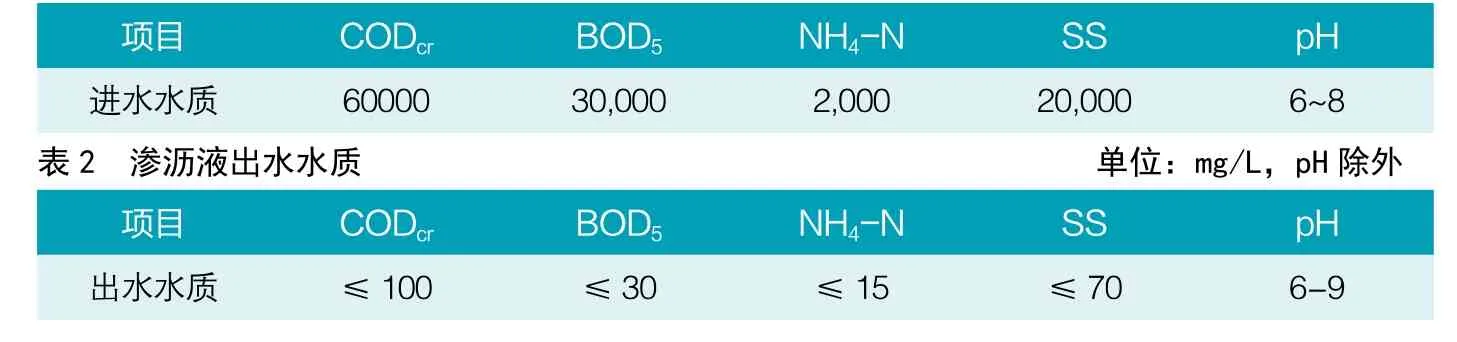

表1 渗沥液进水水质 单位:mg/L,pH除外

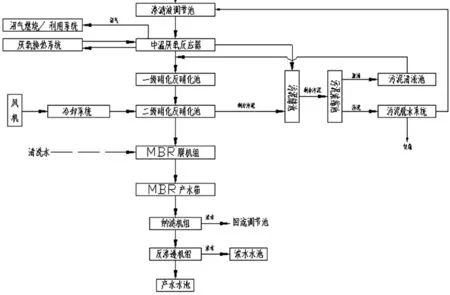

图4 渗沥液处理工艺流程

2.渗沥液进出水水质

根据数据测量,确定渗沥液进水水质见表1。

根据要求,本项目要求渗沥液处理后水质达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4 中一级标准。主要污染物控制指标见表2。

3.工艺流程简介

渗沥液处理工艺流程详见图4。渗沥液经提升泵自集水坑提升至前处理系统。前处理系统包括除渣预处理和调节池。由于垃圾储坑中的渗沥液的悬浮物较高,为保护管道、阀门等设施免受磨损和阻塞,调节池前增加除渣预处理,用于去除污水粒径大于1mm的固体颗粒物质。污水自沉砂池自流进入调节池调节水质水量,保证渗沥液以较为均衡的水质水量进入后续系统。调节池内渗沥液经提升泵提升,经厌氧反应器布水系统进入厌氧系统,渗沥液在厌氧反应器内去除分解部分大分子有机物,提高可生化性后,自流进入外置式MBR系统,外置式MBR系统由生化池和超滤机组两部分组成。生化池去除一部分有机物、进行生物脱氮后进入超滤机组,超滤机组产水经过抽吸进入中间水箱。中间水箱内渗沥液经反渗透进行深度处理后达到排放标准。

同时,为了保证厌氧系统的中温条件,利用厂区的蒸汽,设置蒸汽换热系统。厌氧系统渗沥液与蒸汽通过在管式换热器内表面换热实现渗沥液的升温,保证厌氧系统的中温环境。厌氧系统产生的沼气,经净化后回焚烧炉助燃。同时,由于沼气本身是易燃、易爆物质,故系统同步配套值班火炬以保证安全无二次污染。

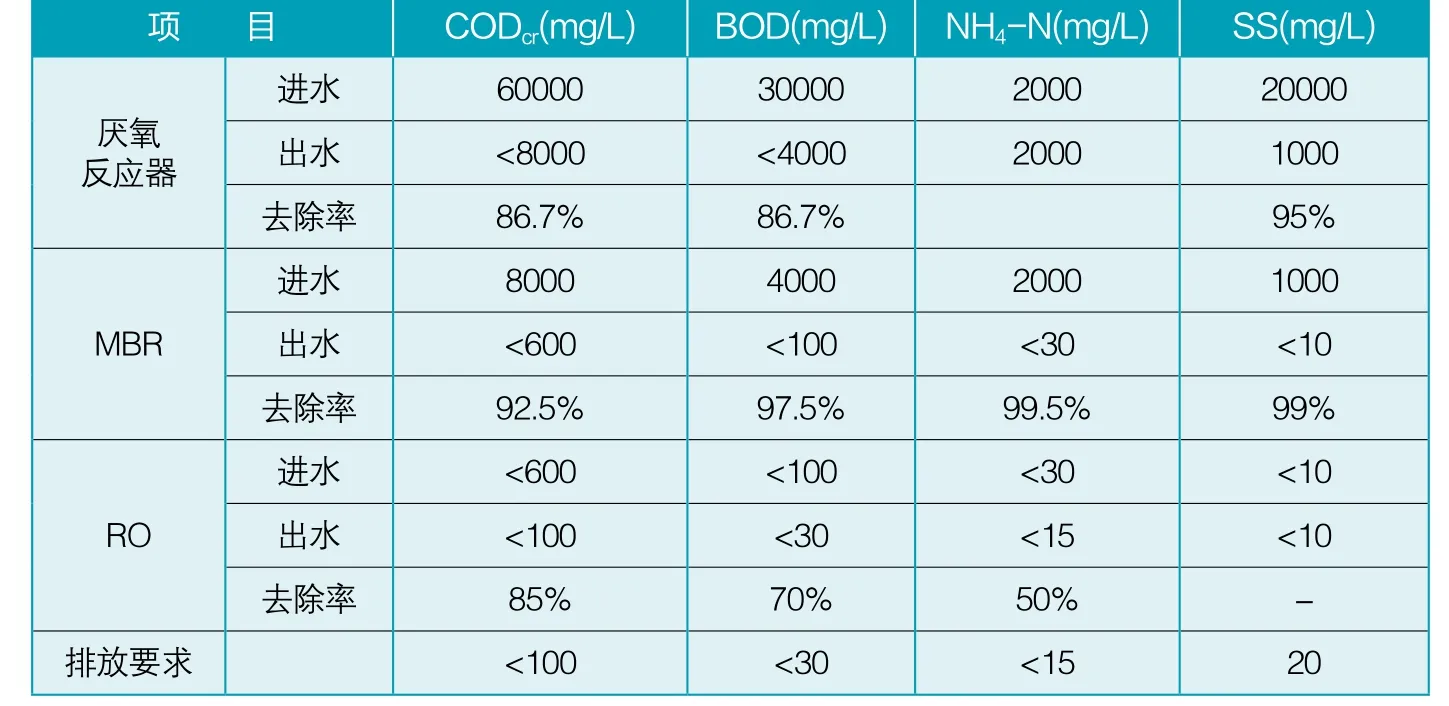

表3为各主要工艺单元处理效果,实际运行时,各段处理效果会因进水浓度不同、外界环境因素等有浮动,但系统最终出水一定达到设计排放标准。

表3 各工艺段去除率效果

表4 厌氧系统设计参数

4.主要处理建构筑物设计

4.1 调节池

由于垃圾渗沥液的水质水量受垃圾成分的影响较大,需要较大的调节池调节水质、水量。故调节池的设计不同于一般生活污水或生产废水,设计水量停留时间HRT为7d,分成两格,既可以保证水量较低时,使用其中一格调节池,使提升泵处于良性运转;又可以保证调节池在清理条件下,不影响系统运行。

其中:a.调节池尺寸:

L×B×H=16m×20m×5m;

b.调节池数量:1座2格。

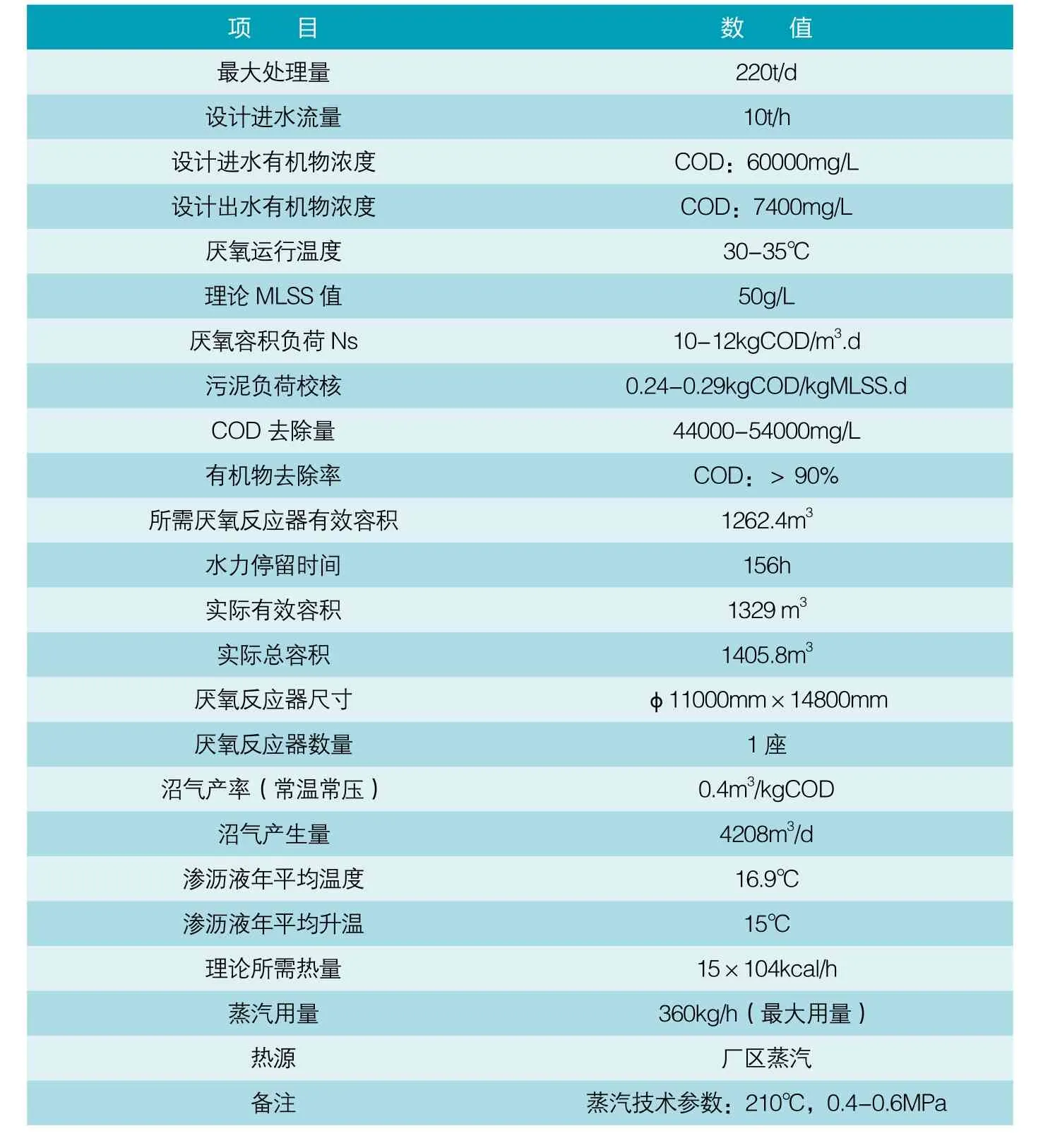

4.2 厌氧系统

渗沥液经原水提升泵提升、厌氧反应器布水系统进入厌氧系统进行有机污染物的降解,出水自流进入MBR系统。

厌氧反应器的配套系统包括厌氧升温系统、沼气燃烧系统。具体参数见表4。

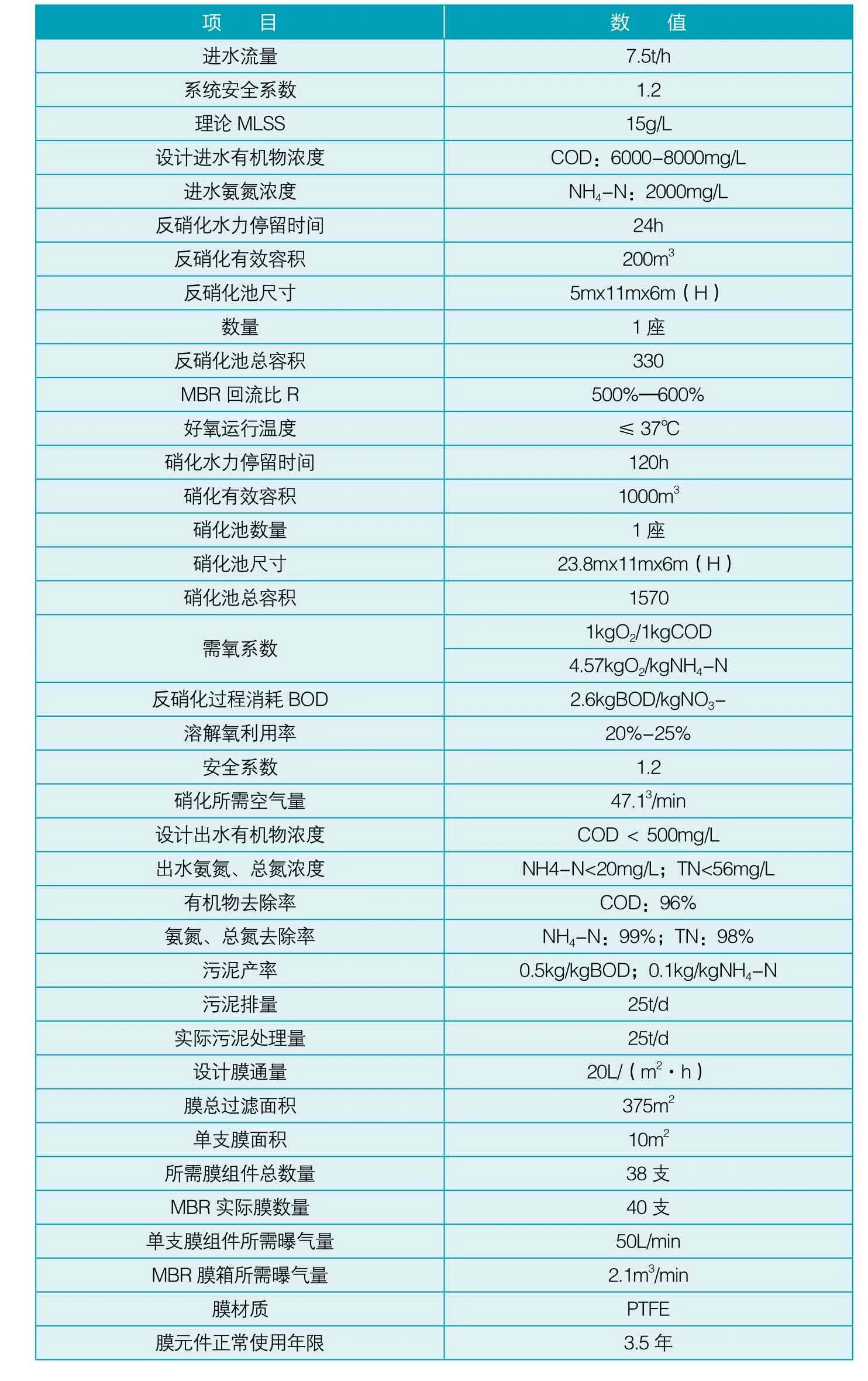

4.3 MBR系统

厌氧出水自流进入膜生化反应器MBR系统。膜生化反应器由反硝化、硝化和超滤机组组成。MBR系统设计参数见表5。

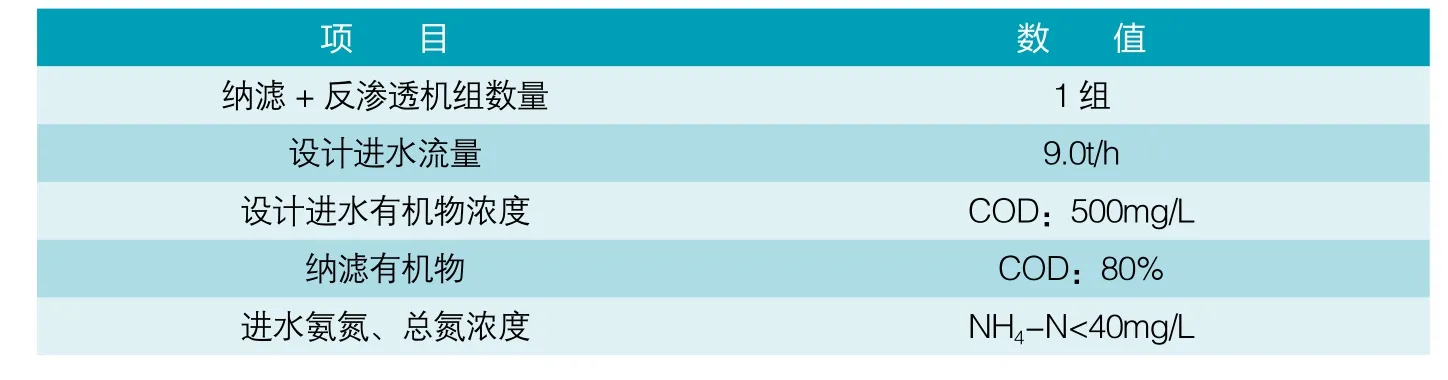

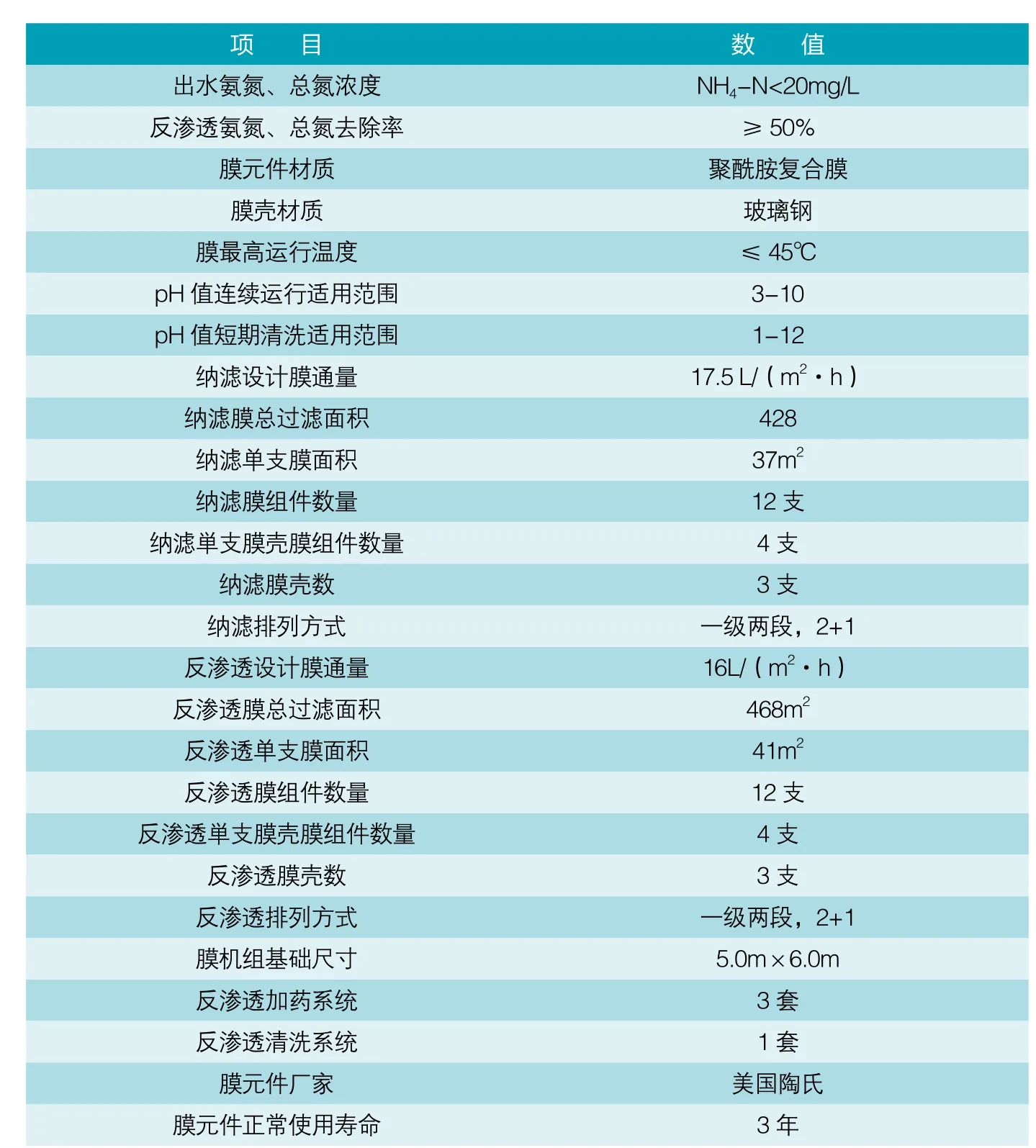

4.4 膜深度处理系统

为使系统出水达到排放标准要求,在超滤系统后需利用反渗透系统进行深度处理。超滤出水通过加压泵加压进入纳滤然后再加压进入反渗透膜系统。反渗透系统的螺旋卷式膜元件装入压力管中,每一压力管可最多串联装入6支膜元件。进水通过膜过滤后被分离成低盐度的清液和高盐度的浓缩液。操作有运行、正冲洗、药洗三种方式。膜深度处理系统参数见表6。

4.5 污泥脱水系统

污水处理后产生污泥需经脱水处理,深度脱水后含水量一般为80%左右,主要处置方法是填埋或干化后进入焚烧炉掺烧[4]。

表5 MBR系统设计参数

表6 膜深度处理系统参数

4.6 主要建、构筑物一览表

本项目中包含的主要建构筑物详见表7。

4.7 运行成本估算

渗沥液处理系统运行成本包括含污泥处理在内的水费、电费、药剂、材料费、日常分析及化验、日常维护费等。渗沥液处理系统直接运行成本见表8。

5.渗沥液处理中可能遇到的问题及解决办法

5.1 生化性差

根据国内生活垃圾渗沥液处理工程经验,渗沥液水质BOD/COD比值一般均在0.3以上,具有较好的生化性。此外,由于渗沥液水质受各种因素影响存在很大范围的波动,可能在极端条件下出现BOD/COD比值低于0.3的情况,使得渗沥液生化性偏差。此种情况下,可考虑通过额外补充碳源(甲醇或葡萄糖)来调整渗沥液生化性指标。

5.2 渗沥液处理站臭气问题

渗沥液处理系统主要的臭气来源为调节池、厌氧池及A/O池会产生硫化氢、有机胺及硫醇等异味气体,调节池、A/O池等均是相对密闭空间,其产生的臭气均可通过除臭风机收集后由管道输送到生活垃圾焚烧工房的垃圾储坑间,通过焚烧系统的一次和二次风机输送到炉膛内燃烧处理。

5.3 浓缩液处理

浓缩液是渗沥液经生物降解后被反渗透膜截留的残余液,经浓缩后的污染物浓度高达MBR出水的4-5倍,成分复杂。通常不具可生化性,含有大量的结垢物质及盐分。若浓缩液不排出渗沥液系统,回到调节池或垃圾储坑,难生化降解物质及盐分积累,会严重影响系统运行。目前,国内多生活垃圾渗沥液处理多将渗沥液浓缩液回喷炉膛处理或者用于飞灰稳定化。

项 目 数 值出水氨氮、总氮浓度 NH4-N<20mg/L反渗透氨氮、总氮去除率 ≥50%膜元件材质 聚酰胺复合膜膜壳材质 玻璃钢膜最高运行温度 ≤45℃pH值连续运行适用范围 3-10 pH值短期清洗适用范围 1-12纳滤设计膜通量 17.5 L/(m2·h)纳滤膜总过滤面积 428纳滤单支膜面积 37m2纳滤膜组件数量 12支纳滤単支膜壳膜组件数量 4支纳滤膜壳数 3支纳滤排列方式 一级两段,2+1反渗透设计膜通量 16L/(m2·h)反渗透膜总过滤面积 468m2反渗透单支膜面积 41m2反渗透膜组件数量 12支反渗透単支膜壳膜组件数量 4支反渗透膜壳数 3支反渗透排列方式 一级两段,2+1膜机组基础尺寸 5.0m×6.0m反渗透加药系统 3套反渗透清洗系统 1套膜元件厂家 美国陶氏膜元件正常使用寿命 3年

表7 主要建构筑物一览表

表8 渗沥液处理系统直接运行成本分析 单位:元

6结论与建议

6.1垃圾焚烧发电厂渗沥液污染物浓度高,处理难度大,需要较高的投资和运行费用,国内采用“厌氧 + MBR+膜深度处理”组合工艺路线,处理出水排放建议优先考虑回收利用。

6.2当渗沥液BOD/COD比值低于0.3时,可考虑通过额外补充碳源(甲醇或葡萄糖)来调整渗沥液生化性指标。

6.3结合垃圾焚烧电厂实际情况,可将渗沥液浓缩液回喷炉膛处理或者用于飞灰稳定化,臭气通过除臭风机收集送至焚烧系统做一次风和二次风处理以节省工程投资。

参考文献

[1] 白良成. 生活垃圾焚烧处理工程技术. 北京: 中国建筑工业出版社,2009: 38-39.

[2] 陈超, 曲东. 生活垃圾焚烧发电厂垃圾渗沥液处理及回用措施分析.城乡建设,2010(10):47-48.

[3] 浦燕新, 朱卫兵, 吴海锁等.垃圾焚烧发电厂渗沥液处理工艺现状浅析. 山东化工, 2015,44(2): 130-132.

[4]王罗春, 李雄, 赵由才. 污泥干化与焚烧技术. 北京: 冶金工业出版社,2010: 58-65.