新叶村在这里,夜空图腾落入人们的心脏

2018-05-18

浙江建德的新叶村,“以天地合一的阴阳九宫卦象之数进行设计布局,按‘九九归一’天人合一的卦理哲学,把村里将近100条巷子、房子纵横交错地将连成一个群体”,所以外来者走进新叶村,在密如蛛网般的小巷里穿行时,有如置身迷宫。

这里也是国内最大的叶姓聚居地,已经有七百年的历史,每年农历三月三,在叶家人的拜神、祭祖中,就有星祭的环节……

一如中国大地上千千万万个自然村落,新叶村既没有声名显赫的历史人物和特别玄妙的神话、典故,也找不到气势恢弘的古建筑,甚至在其七百余年的发展史上,也仅仅是在清康熙年间出过一个进士。

然而,就是这么一个看似平凡的村落,却固执地捍卫着自己的传统,虔诚地守护着这个拥有三千多人口庞大宗族的精神图腾,以坚不可摧的家族制度维系着对传统文化的尊重和膜拜,成为中国农村宗族制度和民俗文化的一个活注脚。

在这个按照九宫八卦布局的村落里,人们都极其重视拜神、祭祖的典礼……一位诗人说:在这里,我们会看到,天上的星辰,经过几千年的文明演化,最终落在了人们的心里。

叶氏七百年的家族传承

宋宁宗嘉定年间,新叶村始祖叶坤随南迁的宋皇室从中原来到浙江,并入赘湖岑(今浙江建德寿昌境内)夏家,后夏姓人因不堪土地贫瘠而迁走。留下来的叶氏后裔在历经宋、元、明、清及民国七百余年的漫长岁月后,繁衍成二十九代,人口三千余人的庞大氏族聚落……在远离尘嚣的山坳里,在那片并不富饶的土地上,顽强地维系着血脉的传承和传统的接力。用七百八十年时间,上演了一个庞大宗族的盛衰。

走进这个国内最大的叶氏聚居村,踏在光可鉴人的青石板路上,七个多世纪漫长的宗族发展史,随着狭窄、潮湿的小巷,高大、斑驳的烽火墙,庄严、肃穆的宗祠而渐渐清晰起来……两年里,六赴新叶村采访、拍片,这个看似普通却极具人文历史价值的江南村落似乎总有一种神秘的不可抗力,使我乐此不疲。

左右页图:行走在古村里,斑驳沧桑的石壁,粉墙黛瓦的马头墙,雕花装饰的窗户,不需任何言语就能感受到这座村落古老的历史。

按照当地人的说法,这个村落“以天地合一的阴阳九宫卦象之数进行设计布局,按‘九九归一’的天人合一的卦理哲学,把村里将近100条巷子、房子纵横交错地连成一个群体”。所以,外来者走进新叶村,在密如蛛网般的小巷里穿行时,有如置身迷宫。还记得第一次来新叶村时,若不是热心的村民带路,几乎就走不出村子。

村里现有明、清古建筑二百余幢,村里的街巷有上百条之多,这些密密麻麻的街巷,宽的近3米,窄的只有80厘米。两侧房子高而封闭,巷子窄而幽深。高高的风火墙把一幢幢房子隔成一个个独立的院落。纵横交错的街巷将户与户连成一个有机、有序的整体。最有表现力的部分是山墙,叠落式的山墙不但在正屋的两端有,在厢房也有。所以村子里满眼都是高高低低的山墙,它们使整个村落呈现出热热闹闹的、层次丰富的、活泼跳动的轮廓线。村落中间有一个半圆形的大池塘,塘边是全村的中心——宗祠厅堂。本村本族重大的政治活动、祭祀活动和文化活动都在这里进行。

相对偏僻的地理环境、落后的商品经济、根深蒂固的宗法观念(除非自然倒塌,新叶人从不将祖屋拆毁)使得这些历尽沧桑的古建筑能得以如此完整的保留下来,整个村子成了明、清古建筑的博物馆。而在这里生活了七个多世纪的叶氏家族也同样保留着祖先的遗风。随意走进一户农家,主人都会如数家珍地向你介绍自家宅子的历史和渊源;邻居们会热情地邀请你去他们家看看;害羞的孩子会不声不响地捧出切好的西瓜塞到你手上,然后飞快地躲到母亲身后,只露出好奇的眼睛打量着你。

奠定今天新叶村的总体格局和建筑秩序的是始祖叶坤之孙——三世祖东谷公叶克诚(1250—1323),而叶克诚之父叶光隆为始祖叶坤次子,按长幼之序,叶光隆及其后代为“外宅派”。叶坤长子叶光赞的后代为“里宅派”。然而世事难料,“里宅派”终未能担当起光大祖业的使命,很快便衰落了,反而是“外宅派”在叶克诚的带领下,逐渐兴盛、发达起来,成为今天新叶村叶氏宗族的主体。 叶克诚穷其毕生精力,为整个宗族(宋末元初时,叶氏人口已逾50人)村落定下了基本的位置和朝向,又从村后的玉华山上引来溪水,解决了灌溉和日用所需。还在村外西山岗修建了玉华叶氏的祖庙——西山祠堂,并修建了“外宅派”的总祠——“有序堂”。 之后,叶氏族人便以“有序堂”为中心,逐步建起了房宅院落,成为了今天新叶村的雏形。

村里负责编撰、修订族谱的叶昭标老人是始祖叶坤的第25世孙,属“崇义派”。笔者数次造访新叶村,幸得叶老的指点和帮助。据老人介绍,现在的新叶村共有3900多人,从始祖叶坤至今,已传至第29辈,村子里辈分最高的是第21辈的叶新棠老人。现在,村里仅存5个支派,分别是:崇仁派、崇智派、崇德派、崇义派、余庆派,均为“外宅派”的子孙。老人还拿出了平时从不轻易示人的“玉华叶氏宗谱”给我们做参考,该宗谱编写于民国二十七年,虽略显陈旧,但保存依旧完好。据叶昭标老人讲,一般来说每隔一个甲子(60年),才会重新编撰族谱,但如有特别重大的事件发生,也可破例(据宗谱记载,曾有一次重编族谱只间隔了27年)。而每一次新的宗谱编撰完成,都要举行盛大的祭宗谱大典,同时将老的宗谱销毁。新宗谱将分发给各个支派各自保管。

谈及今后新叶村的发展,老人颇有感触:“年轻人都出去闯世界去了,村子的生活条件也好了,只是这祖宗传下来的宗谱,到下一次编撰和修订恐怕就无人能主持了!”其实,这也是很多中国现存的古村落所共同面临的难题:传统历史文化的接力,往往在经济发展的潮水面前不堪一击。

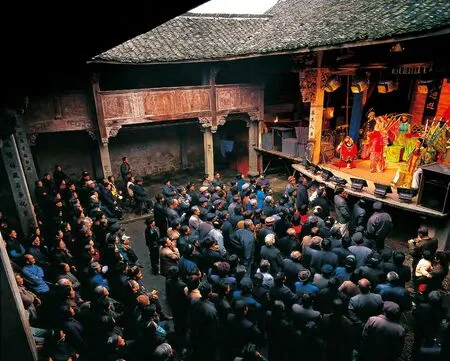

左右页图:新叶村地方文化丰富,“新叶昆曲”和“新叶三月三”被纳入浙江省非物质遗产,置身其中,便能尽情享受江浙传统乡村文化的浸润。

农历三月三的民宿盛典——星祭

凌晨六点,新叶村的轮廓在玉华山浓重的雾霭中若隐若现。

在密如蛛网般的深巷里,神秘的铜锣声响起,提醒叶氏聚居村每一位成员:拜神、祭祖大典的序幕已经拉开。每年的农历三月三,新叶村都会举行盛大的拜神、祭祖典礼,其在叶氏族人心目中的地位和热闹程度都要远胜于“中秋”、“春节”等传统节日。祭祀由叶氏宗族现有的五个支派,即:崇仁派、崇智派、崇德派、崇义派、余庆派,按天干地支的顺序轮流执掌,费用由各支派分摊,钱多者出钱,无钱者出力。(崇仁派、崇智派、崇义派因人口相对较多,故以十年一轮为序,单独主祭,称为“大年”)我这次碰到的是宗族中实力最强的崇仁派的“大年”,可谓十年一遇。该派系的1000多子弟每人出资10元,共集资万余元,独立承担了今年的祭祖大典,并担任主祭。

一大群十二、三岁的孩子手持各色旌旗在崇仁派的宗祠“崇仁堂”外的空地上嬉闹着。一会儿,族里的长辈将要给他们指派重要的“任务”——跟在开道的铜锣队之后,举起旌旗,排成长队,成为整个祭祀队伍中最抢眼的部分。

这些孩子多数是始祖叶坤的第二十八、第二十九世孙。因今年“三月三祭祖”恰逢“崇仁派”十年一遇的祭祀“大年”,又正好是星期五,孩子们所在的学校还破例给他们放了假。宗制家法在江南的一些古村落里有着绝对的权威和极大的影响力。

“崇仁堂”里灯火通明,珍贵的祖先挂像被放置在最显眼的位置。长达二十余米的供桌上摆满了祭品:面粉捏制的历史人物,瓜子拼接的瑞兽、盆景满满当当地摆满了祭台。整个厅堂被挤得水泄不通。

早上七时正,随着6对共12只大铜锣一起敲出震耳欲聋的声响。祭祀的队伍出发了。村民们手持各式“兵器”从“崇仁堂”里鱼贯而出,孩子们舞动着旌旗紧随着铜锣队,村里几个壮小伙儿则一直赶在队伍之前,放起了震天响的火铳……在绕村一周后,绵延约一公里长的祭祀队伍走上了田间的小路,他们的目的地是距新叶村一点五公里之外的玉泉寺。

在祭祀的队伍还未到达之前,就有村民捧着香烛早早地守侯在庙门口,大殿里已是人头攒动,香火极盛。祭祀队伍在庙门口的小路上一字排开,虔诚的面孔表达着他们的希望:等待着众神将福祉降临到这个古老的村子里。

在族中长者维持好大殿内的秩序后,主祭人宣布仪式开始,身着盛装的“八仙”(由村民扮演)在祭台前围成一圈,以当地的方言齐声高唱,祈求风调雨顺、五谷丰登、多子多福。

八仙之后,头带面具,手持“神笔”的“魁星”出场了,据村民们说,如果被“魁星”的“神笔”点中,则必高中魁元,金榜提名。

和其他古村落一样,“耕可富家,读可荣身”的传统思想至今仍能在新叶村里找到历史的烙印。在明、清两代,并不富裕的新叶村民还是勒紧裤带,举族集资,在村口修建了转云塔和文昌阁,以祈求文运昌盛,而命运似乎和村民们开了个玩笑,新叶村的科举史并不辉煌,仅仅是在清康熙三十年(1691)叶元锡得中辛未科进士,之后便再无建树。尽管如此,叶氏族人还是津津乐道于科举和仕途。相传,魁星为读书人所祀奉的神,主文运。魁星,据顾炎武考证,本作“奎性”。因“魁”有“首”的意思,所以将“奎”谐为“魁”,取文登榜首之意。汉代便有“奎主文章”的信仰,本为占天术的星宿崇拜,后来逐渐演变成人格神,蓝面,赤发,作鬼形,翘足踢斗。

左右页图:祭台上有打扮成八仙、魁星、财神的演员,其中魁星为读书人所祀奉的神。在节日里,魁星会用笔以最快的速度,在每个孩子的额头上点了一下,便扬长而去。

左右页图:有序堂坐落在村子的北端,其梁、枋、斗拱上精致雕画着人物、花鸟走兽等。每年正月初一,有序堂会为过去一年里出生的小男孩举办庆生仪式。

没有任何伴奏,只有难以揣摩的肢体语言,孩子们纷纷拥上前去,希望自己能被魁星的妙笔点中,这样庄重的场合,能随意嬉戏的也只有孩子们了。魁星的舞蹈越来越激烈,面具背后是急促的呼吸,身影亦在烛光中变得迷离……突然,舞蹈戛然而止,魁星用笔以最快的速度在每个孩子的额头上点了一下,便扬长而去,消失在围观的村民里,雷鸣般的叫好声随即回荡在整个村落。

为鼓励族中子弟获取功名,整个叶氏宗族不遗余力在物质、经济、家族地位上给予倾斜。宗谱中记载:“文武童生县试,给盘费银二钱五分,府试给盘费银二钱五分,院试给盘费银三钱整。”“举人每年给谷六石,进士给谷八石。” 得取功名的人还要在所属支派的祠堂里挂上长幛,上书得举之人的姓名、和官职等,以激励族中子弟。甚至在村里纵横交错的窄巷中,专辟几条平整的青石板路,且每条路都通往学校,为的就是让读书人“足不涉泥,雨不湿靴”用心之良苦,天可怜见。

“魁星”刚下,象征财运的财神“赵公明”手捧金元宝和官帽登场了。同样,在无声的舞蹈中,在完成祭天、祭地、祭祖先的仪式之后,村民从“财神爷”手中接过了象征财富和官运的金元宝和官帽。当然,也不能让“财神爷”空手而归,作为回礼,两条“红双喜”香烟和一大包糖果塞进了“财神爷”手里……整个仪式在“迎三圣”中达到了高潮,主祭人极其虔诚地将象征着协天大帝、白山大帝、周宣灵王的三个红木小雕像请入精雕细刻的神龛内,然后在震天响的锣鼓和爆竹声中,浩浩荡荡的祭祀队伍隆重地将“三圣”迎回村里,供奉在祠堂内。

祭祀的队伍回到村中,所到之处,家家户户都在门前摆上香烛“迎神”,“崇仁堂”内更是鼓乐喧闹,村民们带着自己的祭品拥向祭台,在祖先的挂像前祭拜、祈福。在“崇仁堂”前厅,“八仙”“魁星”“财神”依旧按序登场,重复了刚才在玉泉寺的仪式,以示将象征文运、财运、官运带回了村内。接下来,便是连续三天近乎狂欢般的社戏、集市,男人们交换着硕大的瓷碗,狂饮自家酿制的米酒,在狭小的村巷里打着饱嗝,整个新叶村被带入了祥和而略感神秘的氛围里。

星辰崇拜里的道教色彩

古老的先民相信,人口和星辰有所对应,地上每生一人,天上就多添颗星,地上每死去一人,天上就会落下一颗星。

新叶村人对应的魁星、财神,反应出的是中国人将星辰“人格化”的一贯态度,大多数中国人祭拜的道教色彩浓厚的神仙,都能在天上找到对应的星辰。比如新叶村人祭拜的魁星,在中国星君之中,应该属于“福禄寿”三星。详细说起来,福星指木星,古人认木星为岁星,所在有福,故又称福星。但同时,木星又有太岁之称,被认为是颗力量巨大的凶星,所谓“敢在太岁头上动土”即表达的是这个意思。而禄神,原是星神,又称“文昌”“文曲星”“禄星”。它其实是北斗七星中的四星——天枢、天璇、天玑、天权——合称“斗魁”,又名“璇玑”。寿星是中国人心目中的长寿之神,又称南极老人星、南极仙翁。它也是天上的一个星宿,又叫老人星,是天空中亮度仅次于天狼星的恒星。除了福禄寿三星,中国古代文化中崇拜的星辰还有很多。比如女性祈巧用的织女星、主大将军和杀伐征战的太白金星、主帝王之象的紫微星(即北极星),以及有着模糊威力的星宿四象:青龙白虎朱雀和玄武。

而纵观世界历史,不光是中国人有这样的星辰崇拜,几乎每个文明当中,都存在这个现象。所不同的,只是对于星辰附会了不同的意思。在江南的古村落里,以农耕文明和宗族血脉为主要载体的中国古代村落体系,无法解释大自然的强大力量,众神的出现,自然迎合了精神世界的某种需要。而当科技越来越发达,我们的安全感逐渐转移,“星辰崇拜”最终将作为一种供研究和观赏的人类古代历史、民俗现象而存在。