企业社会责任信息与利益相关者行为意向关系研究

2018-05-17廉春慧王跃堂

廉春慧,王跃堂

(1.南京大学 商学院,江苏 南京 210093;2.南京理工大学 经济管理学院,江苏 南京 210094)

一、 引言

随着企业社会责任关注度的持续提升,越来越多的企业不仅主动参与到社会责任活动中,也开始主动向广大的利益相关者报告企业社会责任信息。企业管理者期望利益相关者给予公司积极的回应。然而,很多企业对社会责任采取了积极的态度和行动,其利益相关者的回应程度和方向却存在巨大差异。即使不同企业开展同一种形式的社会责任活动得到的利益相关者的回应也不相同。为什么会出现这样的差异呢?

利益相关者对企业社会责任活动回应(支持、中立或惩罚)的前提是对企业履行社会责任行为及表现的感知,感知程度和感知差异会直接影响利益相关者对企业社会责任行为动机的判断,进而影响他们对企业社会责任绩效水平的评价及与企业经营相关的行为决策。而企业利益相关者对企业社会责任绩效的感知和评价是基于可获取的企业社会责任信息。企业社会责任信息如何影响消费者、求职者和投资者的行为决策是本研究的焦点。现实中,利益相关者的行为决策受到很多因素的影响,研究者很难将观测到的行为结果归因于企业社会责任绩效信息。因此,本研究以利益相关者行为意向作为企业社会责任信息披露效应的结果变量而非利益相关者实际行为。本文基于计划行为理论,通过深度访谈、情景设计、调查问卷获取研究数据,分析企业潜在的利益相关者对企业社会责任信息的反应并实证检验了企业社会责任信息对消费者、求职者和投资者行为意向的影响。此研究有利于推动社会责任信息披露理论的丰富与发展并为今后的相关研究拓展了思路。

二、 文献回顾

Clarkson提出企业社会责任并不能直接实现价值创造,它的经济效应是通过对利益相关者的影响间接产生的[1],很多学者都支持这一观点。消费者、员工及投资者作为企业重要的利益相关者,他们的态度和行为对企业财务绩效会产生重大而深远的影响。已有一些研究发现消费者更加青睐有社会责任感公司提供的产品和服务。Castaldo等发现具有良好社会责任绩效的企业对消费者更有吸引力,消费者甚至会联合起来抵制漠视社会责任义务的企业[2]。也有研究认为企业社会责任对消费者行为有间接影响,并提出两者之间存在中介变量。田志龙等发现行业差异能够影响企业社会责任与消费者购买意向之间的关系[3]。张广玲等以产品感知质量、感知风险作为中介变量,研究得出企业社会责任行为与消费者购买意向在中介变量作用下的正向相关关系[4]。马龙龙指出影响消费者购买决策的重要因素主要包括企业社会责任行为,其次是消费者类型的影响[5]。基于企业雇员视角进行的社会责任研究多集中于企业社会责任对员工忠诚度与敬业度的影响,对求职意向影响的研究成果较少。Gowan 探究了经济、法律和伦理三方面企业社会责任是如何对组织吸引力产生不同影响的,并发现三种不同形式的企业社会责任对求职者的吸引力具有独立的影响[6]。Alniacik等人实验发现企业社会责任活动能够影响求职者对寻求该公司就业机会的意愿[7]。

从文献回顾来看,国内外学者对企业社会责任与利益相关者响应之间关系的研究已经取得了一些研究成果,特别是企业社会责任对消费者响应方面成果较为丰富。但是,很多研究都存在一个不合理的假定,认为企业社会责任实际绩效与公众感知是一致的,而事实并非如此。在企业社会责任与企业利益相关者感知和行为响应之间,企业社会责任信息是一个重要但常常被忽略的中介变量。企业社会责任信息的内容、性质、可信度、信息来源等因素都可能影响利益相关者对企业社会责任响应的方向和程度。现有大量的社会责任信息披露研究较多关注企业社会责任信息披露的动机和影响因素,对企业社会责任信息的价值研究则侧重于社会责任信息的直接经济后果,多数研究都是沿袭财务信息含量的实证研究方法,以社会责任信息的市场反应作为结果变量,可能会得出不一样的结论。

三、 理论分析及研究假设

根据计划行为理论,行为意向是指个人对于采取某项特定行为的主观概率的判定,它反映了个人对某一项特定行为的采行意愿。Ajzen等认为所有可能影响行为的因素都是经由行为意向来间接影响行为表现的[8]。他认为行为意向受个人态度、外在主观规范及知觉行为控制影响。但无论是个人态度还是外部主观规范的形成实际上都是个体在与各类信息接触过程中,不断进行信息加工的过程。企业的外部利益相关者很少有机会直接参与企业的日常经营活动,在不熟悉企业的情况下,信息是评价企业的主要来源和依据。企业社会责任信息披露所产生的情感会作为说服过程中的线索,从而增强或减弱受众对社会责任信息的加工和对企业的喜爱程度。利益相关者由信息所自发产生的想法作为直接中介影响态度的形成和变化。当企业通过不同渠道和方式向利益相关者传播不同性质和内容的社会责任信息时,利益相关者将产生不同的认知反应和态度,利益相关者对企业社会责任信息的反应首先表现在意识层面,包括利益相关者对企业投入社会责任活动情况的认知、态度和内心评价,意识的改变最终影响利益相关者的行为意向。

消费者是企业最为重要的利益相关群体,企业的产品和服务的价值需要通过消费者来实现。消费者对企业社会责任的回应依赖于其期望和感知的一致性。消费者对企业社会责任行为的期望是否被满足或超越将影响其对企业产品的接受或抵制。随着公众对社会责任理念的普遍认同,公众对企业社会责任的期望在不断提高,越来越多“道德型消费者”不能容忍那些未能承担社会责任的企业并且会惩罚他们。“道德型消费者”试图通过实际的购买行为(或抵制行为)来表达他们的道德价值取向。这类消费者更愿意支持环境友好型产品,抵制“无良工厂”的产品和服务。当消费者得知某一企业为社会责任事业付出努力的信息后,可能会更倾向于购买这家企业的产品。当然,在了解企业社会责任活动信息的情况下,价格仍然是影响消费者购买意向的主要因素,但在同等条件下,相比不负责任企业生产的产品来说,消费者可能更愿意高价来购买负责任企业生产的产品或服务。正面的企业社会责任绩效信息有助于增强消费者对企业的认可和信任,并传递出该企业的产品和服务优于其他企业的信号。相比于正面的社会责任信息,消费者可能对负面的社会责任信息更加敏感。基于以上理论分析,本文提出研究假设1。

H1: 企业社会责任信息与消费者购买意向正相关。

高素质的人力资源为企业组织提供了持续的竞争优势。招聘是人力资源管理的关键要素之一,能吸引更优秀求职者的企业在企业招聘活动中将有更大数量的合格申请人可供挑选。企业成功招聘到高素质员工的一个重要因素是要增加求职者的求职意向。求职是一个双向选择的过程,企业在寻找合适员工的同时,员工也在寻找满意的组织。随着现代企业员工自我意识不断成熟以及对工作价值追求的更高要求,员工可能会关注企业的社会道德行为和企业的社会地位。根据信号理论,企业社会责任绩效信息传递了有关企业工作条件、企业标准、价值观和规范的信号。求职者更可能被一个他们认为有标准、价值观和规范的企业所吸引。当一个企业的社会责任信息经常显示出企业的道德价值和规范,这些信息提升求职者感知到企业声誉的可能性更高,求职者求职意向也会更强。企业涉及员工的安全、培训、职业生涯规划、福利和失业保障等方面的社会责任信息与员工的未来自身利益有关,对求职者的求职意向会有显著影响。基于以上的理论分析,本文提出研究假设2。

H2:企业社会责任信息与求职者求职意向正相关。

公司的信息不对称在很大程度上由其信息披露政策和实践决定,完善的信息披露能够有效降低公司的信息不对称程度,进而降低外部融资成本。企业信息披露从内容上可分为财务信息和非财务信息。现有的理论和实证研究表明,非财务信息与财务信息类似,也是外部投资者了解公司状况的重要信息来源。非财务信息披露有助于降低公司的信息不对称程度,减少投资的不确定性或风险,进而降低公司的交易成本。而作为公司非财务信息的重要组成部分,企业社会责任信息自然也不例外。企业社会责任信息越来越受到市场的关注,扮演着与财务信息类似的角色,能够降低企业信息不对称程度。一般而言,企业主动地披露更多社会责任信息可以给资本市场的投资者提供更多的非财务信息,有助于他们对公司未来的收入、成本、风险和业绩等做出更好的判断,降低他们评估公司时的不确定性。在资本市场中,企业外部的投资者在对企业社会责任行为及其业绩获取信息并感知的情况下,可能产生进行投资、拒绝投资或退出投资等行为意向或用实际行动表达对企业社会责任行为的支持或抵制。基于以上的理论分析,本文提出研究假设3。

H3:企业社会责任信息与投资者投资意向正相关。

企业社会责任信息可信度是受众对企业社会责任信息的真实性和可靠性的判断。企业社会责任信息的可信度受很多因素的影响,包括信息内容、信息来源、信息传播渠道等。信息与信息接收者的感知、评价和行为决策密不可分。感知、评价和行为决策是个体信息处理的结果,信息是个体感知、评价和行为决策的依据。对于信息的使用者而言,可信度高的信息可以帮助人们做出更客观的评价和判断,反之,可信度低的信息对信息使用者的影响也会减弱。信息质量越高的企业社会责任信息对公众的说服力越强。企业社会责任信息对利益相关者的态度和评价影响会受到企业社会责任信息可信度调节的影响。受试者阅读正面社会责任信息时,信息可信度正向地影响企业社会责任信息与购买意向、求职意向和投资意向的关系。基于以上的理论分析,本文提出研究假设4—假设6。

H4:企业社会责任信息可信度对企业社会责任信息与购买意向之间关系起调节作用。

H5:企业社会责任信息可信度对企业社会责任信息与求职意向之间关系起调节作用。

H6:企业社会责任信息可信度对企业社会责任信息与投资意向之间关系起调节作用。

四、 研究方法与研究设计

(一) 实验设计

在企业社会责任会计研究中,企业社会责任信息基本上都是采用内容分析法,通过对企业社会责任报告内容进行打分获取数据进行分析。但是,本研究的目的是探究企业利益相关者对企业社会责任信息的直观反应,研究者很难要求被调查者去阅读完整的企业社会责任报告。事实上,本研究在访谈及问卷调查过程中发现公众很少会主动阅读企业社会责任报告,对企业社会责任相关信息主要是通过网络被动获知的。因此,本研究采用了类似实验研究方法,通过在调查问卷中插入情境设计内容来确认企业社会责任信息变量。

本研究设定了一家虚拟家电制造企业,并提供该虚拟企业的背景资料和企业社会责任方面的信息。选择家电制造企业的主要原因是与被调查者生活相关,信息关注度可能会更高。情境设计中提供了不同性质的企业社会责任信息。信息是从真实的家电企业社会责任报告、企业官网及公众媒体上发布的信息中摘选的。信息内容包括产品质量、环境保护、慈善捐助、员工培训与安全等。

(二) 量表设计

在本研究中,购买意向、求职意向、投资意向变量都是无法直接观察到的潜变量。在现有文献中,很多学者对上述潜变量的概念及测量进行过研究,并发展出较为成熟的量表。为了与前人的研究结论相对比,本研究基本沿用了已有量表,仅仅对量表中相同或类似测量问题进行了合并和归纳,每个潜变量至少有三个题项(详见表1)。信息可信度是填表者阅读社会责任信息的内容和来源后根据个人主观感受打分测量。

(三) 调查问卷的设计、发放与回收

本研究的数据通过调查问卷方式获取。调查问卷包括三个部分,第一部分是对问卷调研目的的说明和致谢以及核心概念的定义;第二部分是问卷的主体,提供了虚拟企业基本情况和虚拟企业社会责任信息的情景设计,然后,通过量表题项来测量购买意向、求职意向、投资意向及信息可信度;第三部分是有关受访者的背景资料。作者设计了两份调查问卷,两份问卷仅情景设计部分提供的企业社会责任信息不同。一份问卷提供的是企业社会责任方面的正面信息,一份问卷则是负面消息。

在正式大规模发放问卷之前,笔者就本研究初步调查问卷与几位会计领域专家进行了深入探讨,根据他们的意见对某些问项的叙述作了修正,以使题项表达的意思更为清晰。问卷形成后,在深度访谈过程中请7位受访者帮助进行了测试,修改了个别题项理解不清的问题。后续邀请了20名在校研究生进行了预测试,以检验问卷的接受程度,并听取了填写者的建议,对不存在歧义和理解不清,但用词不够通俗易懂的题项进行了修改,并最终形成了本研究的调查问卷。

调查问卷主要通过问卷星平台发放和回收,实际得到有效问卷为444份,数据分析采用SPSS20、AMOS21软件处理。

五、 实证结果及分析

(一) 描述性统计分析

1. 样本分布情况

本次调研回收有效电子问卷444份,其中,负面信息组问卷225份,占50.7%;正面信息组问卷219份,占49.3%。本次问卷调查受访者共444人,其中男性共186人,占41.9%;女性共258人,占58.1%,女性比重相对较多。受访者年龄集中在20岁到40岁之间,占到样本总量的89.5%。大多数受访者有良好的教育背景,本科及本科以上占样本总量的90.3%。

2. 信息分组后各观测变量的描述性统计分析

如表1数据所示,不同受访者在阅读了不同性质的社会责任信息后反应不同。阅读正面企业社会责任信息的受访者对购买意向、求职意向和投资意向各个测量问题分值均高于阅读负面信息组。正面信息组各测量问项的标准差介于0.69—0.886之间,而负面信息组各测量问项的标准差介于1.07—1.227之间,这说明受访者对正面信息反应差异要小于负面信息。本文对两组观察变量的均值进行了比较,发现按照企业社会责任信息性质分组后,变量所有题项均值都存在差异,这些差异在统计上是否具有显著性进行了独立样本t检验。

表1 分组后各测量变量的均值与标准差比较

3. 企业社会责任信息来源及信息可信度分析

图1 企业社会责任信息获取渠道

从调查问卷数据(见图1)可以看出,公众获取企业社会责任信息的渠道主要来自媒体的报道,其他依次为企业官方网站、微博、企业公益宣传、广告等。而作为目前企业社会责任信息披露最主要方式的企业社会责任报告仅排在第6位,这一结果与我们在深度访谈中了解的情况一致。尽管越来越多的企业加入到发布企业社会责任报告的队伍中,但普通公众还没有主动阅读报告获取信息的强烈需求和习惯。当然,这并不表明企业社会责任报告没有相应信息价值,而是网络信息时代人们获取信息方式和习惯的改变使然,这也提示企业应重视企业社会责任披露与传播的渠道。不同的信息渠道,其受众范围、信息传播速度和广度不同,信息传播效果也截然不同。

调查问卷中,研究者提供了来自不同渠道的企业社会责任信息,受试者对信息可信度的打分均值为3.64,介于一般和较高之间。总体来说,受众对企业社会责任信可信度在可以接受的范围之内。

(二) 独立样本t检验

独立样本t检验适用于两个群体平均数的差异检验,其自变量为二分变量,因变量为连续变量。在实验中,研究者设计了两份情景资料,一份是正面企业社会责任信息,另一份是负面企业社会责任信息,受访者填答其中任意一份。为了控制其他关键要素对因变量的影响,情景设计中控制了企业规模和企业利润因素。在此研究中,自变量企业社会责任信息为二分类别变量,分为正面信息和负面信息,因变量购买意向、求职意向和投资意向均为连续变量,因而适合采用独立样本t检验方法。

根据表2数据,本文对不同社会责任信息条件下购买意向、求职意向和投资意向的差异进行比较可以发现,企业社会责任信息在3个变量检验的t统计量均达到显著水平,显著性概率值p均小于0.001,表示受访者在阅读了不同性质的社会责任信息后在购买意向、求职意向和投资意向的知觉感受均有显著不同。正面消息组在购买意向、求职意向和投资意向的均值均显著高于负面消息组,这说明正面积极的社会责任信息会提升购买意向、求职意向和投资意向,反之,负面的企业社会责任信息会降低购买意向、求职意向和投资意向。

表2 独立样本t检验结果

在独立样本t检验中,若是分组变量在检验变量的平均数差异达到显著差异后,研究者可以进一步求出效果值,效果值代表的是实际显著性,而t统计量及显著性p值代表的是统计显著性。效果值表示因变量的总变异中有多少变异可以由分组变量来解释,效果值若大于或者等于0.14表示分组变量与检验变量间为高度关联强度。从表2数据可以看出,各检验变量的Eta平方数值介于0.352—0.363之间,均大于0.14,表明企业社会责任信息与购买意向、求职意向和投资意向间存在高度关联强度。不同性质的企业社会责任信息可以解释购买意向变量总方差中36.3%的变异量,可以解释求职意向变量总方差中35.2%的变异量,可以解释投资意向变量总方差中35.2%的变异量。

(三) 验证性因子分析

在本研究中,购买意向、求职意向和投资意向是无法直接观察到的潜变量。在现有文献中,很多学者对上述潜变量的概念及测量进行过研究,并发展出较为成熟的量表,因此,本节直接采用验证性因子分析(CFA)方法,对每个潜变量的测量模型进行检验。验证性因子分析是研究者将观测变量依据理论或先前假设构成测量模型,然后评价此因子结构和样本数据间的符合程度。具体分析按以下三个步骤进行:(1)检验违犯估计;(2)检验收敛效度;(3)检验模型拟合度。

1. 购买意向的验证性因子分析

图2 购买意向测量模型

如图2和表3所示,购买意向测量模型中所有测量指标的标准化回归系数介于0.851—0.918之间,并没有超过或太接近1的现象。各测量指标的标准误介于0.033—0.036之间,标准误非常小。测量误差的变异数都是正数。由此可判断,购买意向测量模型不存在违犯估计问题。

测量问项的因子负荷量0.933,超过0.7的标准值,且t检验时显著。多元相关平方SMC介于0.724—0.843之间,均在0.5以上。构建信度CR为0.934,超过0.6标准值,平均变异萃取量AVE为0.779,大于0.5标准值。各测量问项对潜变量的标准化系数介于0.851—0.918,均在0.7以上,t值均在1.96之上,皆呈显著。上述指标显示,购买意向模型中各问项对潜变量的变异程度解释能力较强,各问项的整体信度及内部一致性较高,符合收敛效度的要求,测量模型内在品质较好。

表3 购买意向测量模型的系数估计及模型拟合结果(n=444)

从模型的拟合效果来看,所有的拟合优度指标都符合要求。X2/DF为0.808,远低于5;GFI、AGFI、CFI、NEI和IFI的值均高于0.9,RMSEA的值小于0.05,表明购买意向模型的拟合情况颇佳,该测量模型具有良好的外在品质。

2. 求职意向和投资意向的验证性因子分析

与购买意向的验证性因子分析方法相同,本文对求职意向和投资意向两个潜变量进行检验和分析,数据见图3、图4、表4和表5。由数据可知,求职意向和投资意向测量模型不存在违犯估计问题,各问项对潜变量的变异程度解释能力较强,各问项的整体信度及内部一致性较高,符合收敛效度的要求,测量模型内在品质较好。同样地,两个测量模型的拟合情况颇佳,模型具有良好的外在品质。

图3 求职意向测量模型

图4 投资意向测量模型

表4 求职意向测量模型的系数估计及模型拟合结果(n=444)

表5 投资意向测量模型的系数估计及模型拟合结果(n=444)

(四) 路径分析

图5 实证研究模型的路径显著性分析结果

路径分析的主要目的是检验假想因果模型的准确和可靠程度,测量变量间因果关系的强弱,并回答下述问题:模型中两变量间是否存在相关关系;若存在相关关系,则进一步研究两者间是否有因果关系。依据变量间标准化回归系数可以得知各外因变量的直接效果值。如图5所示,企业社会责任信息对购买意向、求职意向和投资意向三个外因变量的标准化直接效果值分别为0.602、0.593、0.593。路径分析模型图中的3条路径系数的显著性检验均达到0.001的显著性水平,这说明数据进一步支持研究假设1、假设2和假设3。

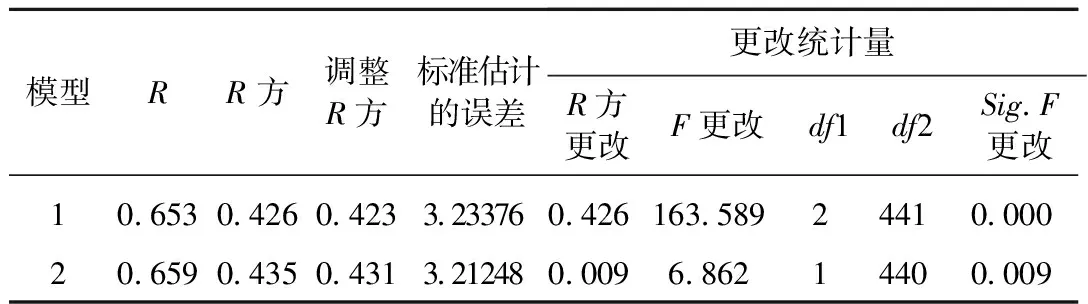

(五) 信息可信度的调节效应检验

1. 信息可信度对企业社会责任信息与购买意向关系的调节效应检验

表6 回归系数

注:a. 因变量: 购买意向

表7 层次回归模型汇总

2. 信息可信度对企业社会责任信息与求职意向关系的调节效应检验

表8 回归系数

注:a. 因变量: 求职意向

表9 层次回归模型汇总

表10 回归系数

注:a. 因变量: 投资意向

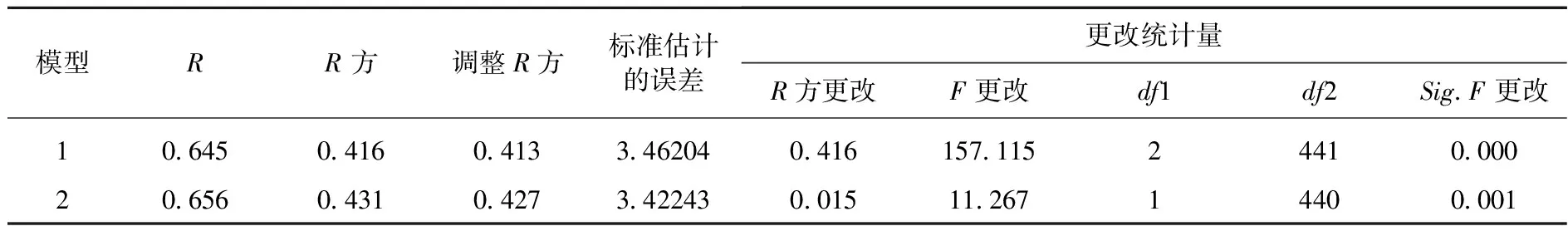

3. 信息可信度对企业社会责任信息与投资意向关系的调节效应检验

表11 层次回归模型汇总

六、 结论

本研究的实证结果表明不同性质的企业社会责任信息对购买意向、求职意向和投资意向具有直接影响。被调查者在阅读了不同性质的社会责任信息后,购买意向、求职意向和投资意向的知觉感受均有显著的不同。正面消息组被调查者的购买、求职和投资意愿的均值均显著高于负面消息组。独立样本t检验结果显示出企业社会责任信息与购买意向、求职意向和投资意向间存在高度关联强度。企业社会责任信息可信度在企业社会责任信息与购买意向、求职意向和投资意向关系中均有调节作用。研究发现,如果顾客从一些中立的资源获知企业社会责任信息,他们的反应会更积极。因此,虽然获得媒体合作通常十分困难,公司还是应努力从独立公正的机构处获取正面报道。

企业积极承担社会责任并开展各种社会责任活动能否有效提升企业价值很大程度上取决于利益相关者是否将企业社会责任绩效信息作为其决策的参考依据,并采取有利于提升企业价值的决策。本研究结果支持企业社会责任信息对购买意向、求职意向和投资意向有直接影响,这一实证结果说明企业在积极承担社会责任之后,主动披露社会责任信息的重要性。企业通过社会责任信息的披露与传播,与主要利益相关者建立沟通和对话机制,建立良好的利益相关者关系,提升利益相关者对企业的信任和认可,能够最终促使利益相关者做出支持企业利润目标的决策。

参考文献:

[1]Clarkson M. A stakeholder framework for analyzing and evaluating corporate social performace. Academy of Management Review, 1995, 20(1):92-117.

[2]Castaldo S, Perrini F, Misani N, et al. The missing link between corporate social responsibility and consumer trust: The case of fair trade products. Journal of Business Ethics, 2009, 84(1):1-15.

[3]田志龙,王瑞,杨文,等. 中国情境下消费者CSR反应的行业比较研究. 管理科学,2011(2):30-41.

[4]张广玲, 付祥伟, 熊啸. 企业社会责任对消费者购买意愿的影响机制研究. 武汉大学学报:哲学社会科学版, 2010(2):244-248.

[5]马龙龙.企业社会责任对消费者购买意愿的影响机制研究.管理世界,2011(5):120-126.

[6]Gowan M. Corporate social responsibility, applicants’individual traits, and organizational attraction: A person-organization fit perspective. Journal of Business and Psychology, 2012, 27(3):345-362.

[7]Alniacik U, Alniacik E, Genc N. How corporate social responsibility information influences stakeholders’ intentions. Corporate Social Responsibility & Environmental Management, 2011, 18(4):234-245.

[8]Ajzen I, Driver B L. Application of the theory of planned behavior to leisure choice. Journal of Leisure Research, 1992, 24(1):207-224.

[9]姜雨峰,潘楚林.战略性企业社会责任的边界、评价与价值实现.南京审计大学学报,2016(5):37-44.