主体的解构与重构:从福柯到詹姆逊1

2018-05-15章朋

章 朋

(惠州学院 文学与传媒学院,广东 惠州 516007)

米歇尔·福柯和弗雷德里克·詹姆逊在关于空间意识形态问题上的阐述有诸多契合之处,他们对资本主义社会的批判殊途同归,以詹姆逊的理论观照福柯,可以发现福柯反历史主义的“非连续性”理论背后持续的历史踪迹,此外也可以看到福柯批判理论的界限,这个界限正是詹姆逊开始其批判事业的地方。

福柯认为传统社会曾经的权力展示、暴力血腥,政治阶级斗争、压迫、排斥被内化到无法看见的微观政治层面。对福柯来说,这是一个主体已经死亡的时代,然他所描绘的权力关系作为一个没有主体的网状结构,实际上却不断遭遇资产阶级统治力量的挪用,并使自身成为这个权力关系的中心和合法主体,同时又通过意识形态将其对立面召唤和质询为一种“臣服”的主体。这一被召唤和质询的主体实际已经成为一种被动的,虚假的主体,真正主体在这一过程中陷落。虚假主体以压迫性的姿态占据了真实主体的位置,才引起诸多后现代反叛;而真正的主体,作为本我,作为本能的欲望冲动或无意识——真正意义上的叛逆者,拉康认为它已被置于语言符号之中,变成了无数浮动的能指碎片。真正主体就是这样被虚假主体所占据。

福柯从事的工作是努力发现历史中被淹没的诸多细节和真实,颠覆传统的主体(虚假主体)权威。但其批判性工作在最富有成效的时刻发生了终止,他揭示了虚假主体的死亡,却疏忽了真正的历史主体依然在他解构的废墟中微弱低沉地喘息,他以巨大的理论震慑力同时摧毁了人类主体的真正潜力。因此,如何重构新的主体,成为詹姆逊继续探索的动力。詹姆逊通过挖掘出“政治无意识”,在意识形态和乌托邦之间找到了一种辩证关系,为重构新的主体提供了立足的依据。

一、缺场的“历史”

尽管福柯始终强调一种“非连续性”,使人误以为他放逐了“历史”。在他所称之的“规训社会”中,权力关系运作于上层建筑中,和基础结构相去遥远,但隐隐中不断闪烁着历史的踪迹;那些看似微不足道的规训技术参与了资本主义生产关系的再生产,为剥削制度创造了基础条件。因此,在福柯的理论中,权力关系与基础结构是相互支持、相互嵌套的关系,只是福柯为突出历史连续性中的非连续性研究,将其单独分离出来从而造成一种专注非连续性的独断论错觉。实际上,历史作为一种潜在的基础,始终内在于福柯的理论之中。正如阿尔都塞声称,它是一种“缺场”的历史。

在福柯著作中,看到的大多是差异、断裂、惩罚、技术、策略等话语,仿佛权力运作只是一座“空中花园”;但也发现其中的一些概念却经常又与马克思的一些术语,比如生产力、生产关系、生产方式、劳动,以及与之相关的奴役、统治等有着忽明忽暗的微妙关系,并且在对意识形态的批判上,与马克思也有着高度的一致性。如果说福柯只是想专注于对差异和非连续性的研究,那么对福柯的解读则不能止于此层面,而应在辩证的整体性视野中来俯察福柯是如何绕到宏观历史的背后探究其中的微观技术的,又是如何在整体性立场的背面发现事物的差异的。马克思的整体性视域作为一个参照系已经悄然映现于福柯的理论背景之上,“历史”已经偷偷溜进了福柯的著作。

因此,福柯并不是一个只强调“非连续性”的“反历史主义”者,他认为自己在《词与物》中从不言而喻的非连续性出发,只不过是试图质问这种非连续性是否为一种真正的非连续性,或者需要经历怎样的转型,才能使一种类型的知识发展为另一种类型的知识;他说“就我而言,这根本不是在强调历史的非连续性。恰恰相反,这是把历史的非连续性作为一个疑问提出来,并力图解决这个问题。所以我的研究同‘非连续性的哲学’恰好相反[1]26”。由此来看,福柯理论背后隐约闪烁着“历史”的幽灵。这意味着,对一切文化现象的阅读如果没有将基础结构考虑进去,都无法得出深刻的认识;“不把福柯有关在‘惩戒社会’中的权力关系理论的基本概念与剥削理论以及资本主义生产方式理论联系在一起的话,那么这些概念只能是盲目的[2]19”。福柯对疯癫史和监狱诞生史的研究就是以西方社会生产方式的发展为线索的,其权力关系也是随着生产力的变迁而改变的。

相对于统治阶级的“官方历史”,福柯反对的是一种“虚假的历史主义”,它不过是一部“理性”的统治史,《疯癫与文明》的任务就是“撰写一部有关这另一种形式的疯癫的历史”[3]前言:1。即一种被压抑、排斥,不断变化着的,在理性的独白面前始终沉默的历史。在他看来,蛮荒状态下不可能出现疯癫,疯癫只能存在于社会之中,即理性战胜非理性而居于统治地位时。比如在15、16世纪资本主义经济开始出现萌芽,世界市场现出雏形,而航海业的发展则使“愚人船”成为可能;“愚人船”是流放,也象征着疯癫者去寻找理性的过程,这种放逐同时还是该时期人们探求真理和未知世界的象征。对于这些开拓者来说,“疯癫”是矛盾的,意味着智慧、勇敢,也意味着冒险、痛苦和死亡,它反映了西方世界从封建生产方式向资本主义生产方式变革时期的复杂社会情绪。

福柯并不认为对疯癫的禁闭是出于表面上的减少其经济发展带来的社会后果,以及控制劳动力市场的作用,相反经济机制的困境似乎无足轻重。毋宁说,它是出于一种伦理的或道德的要求,或是一种“经济和道德交融的禁闭要求[3]52”。因此,总医院具有道德地位,它作为一个道德机构负责惩治某种道德“阻滞”,是一种经济措施也是一种社会防范措施。而一切道德不过是资产阶级维护自身利益的意识形态,道德即理性主义对非理性的战胜——也即所谓的“官方历史”。

对待疯癫的态度随资本主义的产生和发展而变化,它不具有一种本质属性,而仅仅是一种技术、策略。福柯认为惩罚机制随着资本主义经济的不断增长而逐渐形成,微观权力物理学虽然高居于上层建筑领域并运作其中,但权力关系并非超验的,它作为一种政治技术学是为了能够反过来促进资本主义经济政治的稳定,或者正如福柯强调的,“惩戒并不只是用来再生产生产关系,实际上它是‘生产方式的一个组成因素’[2]31”。最终对福柯的阅读无可避免地趋向了历史,“惩戒在历史上的出现在这里是被从阶级斗争和资本主义生产关系的社会建设角度思考的。此外,福柯用清楚得不能再清楚的语言表述说:强制体制是‘监控与维持生产关系的政治工具’[2]29”。在这里,连续的政治目标已经昭然若揭:从宏大的暴力场景到微观权力技术学;从把公开处决看做为一种政治运作到规训社会隐蔽的无处不在的“监视目光”,一切都随着资本主义历史的发展逐渐渗透到日常生活的各个角落,并趋于无法察觉,成为被人们接受、内化和遗忘的“无意识”。

在后现代规训社会中,这一被压抑的历史——在詹姆逊看来正是隐秘的“政治无意识”,它像一架无限活力的生产机器,不断生产着表征自己的各种症候,一方面显示了其作为合法性因素而遭受压制的不满,一方面也不断被统治阶级主体所利用、改造。在此,我们可以看到福柯论述的“知识-权力”所具有的二重性功能和辩证关系。

二、知识—权力的二重性及辩证关系

德勒兹和瓜塔里将欲望看作一架生产机器,将欲望之流从弗洛伊德的家庭生活关系中解放出来成为一切力量的生产来源,认为欲望是非表意符号系统,而是一种物质性的生产机器,它使得无意识之流在社会领域中得以产生;德勒兹与瓜塔里甚至把经济也一并纳入到了欲望及其生理力量的物质性当中,声称“欲望创造了一切社会和历史现实,而且是社会基础结构的一部分[4]114”。德勒兹看来,欲望机器所提出的问题不是意义问题,而是如何运作问题,它“不表现什么,它只生产[5]109”。

福柯的规训社会与德勒兹的“欲望机器”有诸多相似之处。最为突出的就是其生产性。福柯的权力技术分析对“生产”有了新的认识,即在技术革命的今天,一切生产都需要通过技术(以机械化、机器化取代人的体力)才能获取最大的生产效率——包括知识的产生。全景敞视主义的规训社会作为一架“神奇的机器”不断地生产着权力关系;无论人们出于什么样的目的来使用它,都会产生同样的权力效应。

但福柯的权力并非是单向度的,它无声地渗透到社会生活的各个领域,比如渗透进生产机制中,成为控制生产的力量。这时不能再使用二元对立的思维来判断什么是权力,什么是知识。相反,过去的惩罚措施演化为监视、操练、教育,它不仅仅是进行镇压、防范、排斥和消灭的“消极”机制,“实际上,权力能够生产。它生产现实,生产对象的领域和真理的仪式[6]218”。权力混迹于知识的生产过程中,成为一种隐藏的、进行运作的策略、调度、技术、计谋。它不再是被君主所占有的某种压迫力量,而是没有主体的,无处不在的流动力量。福柯断定,权力和知识是直接相互连带的,权力制造知识,知识为权力服务。因此,对士兵的操练以及对举枪射击步骤的分解学习,是对肉体的操纵,也是对一种知识的获得,这种知识可以用来保卫国家和民族,而军队的检阅和不停地反复运动则标志着一种庞大的战术知识的发展;医生的知识能够给病人带来健康,也能更好地控制病人,医院变成了训练所,它体现了一种权力关系的颠覆和一种知识系统的建构。

权力关系无孔不入,但它通常被占支配地位的阶级所掌控,成为实施意识形态统治的重要策略,渗透进阿尔都塞所说的意识形态国家机器中。同时权力关系也构成了一种生产机制,它们是多点散射的,点与点处于相互影响的关系中,不同的点之间流动的力量关系构成了一种“图式”。德勒兹认为福柯的图式论(diagrammatisme)类似于康德的模式论,“在自发性与感受性这两种不可化约的形式之间,图式论确保了知识得以产生的关联。”并且,抽象地考虑权力,它不说也不看,它来自“底层”,“然而,它本身虽不说也不看,却促使看与说”[7]85。权力是沉默的,但却是知识得以生产的保证,它是作为一种生产机制在制造权力关系的同时促使知识诞生的。

权力的非暴力、非压迫特性并非要我们忽视它的消极作用,实际上,权力像一只狡猾的鼹鼠生活在地下随机施行计谋,权力技术的运作随着生产力的改变为达到更为显著的效果而不断调整、采取适当的策略,不同的生产方式下权力关系的图式都有巨大的差别。而不变的是它促使知识产生并为自身的存在生产基础经济条件,知识在某种程度上被利用而附上意识形态性,并反作用于本时代的基础结构。那么这时可以说,“如果惩戒技术只在与特定历史情况下(即19世纪资本主义生产方式超速运行的历史情况下)的剥削社会环境联系在一起才有意义的话,那么这些技术(在福柯的建构中)不仅只属于上层建筑。甚至可以说它们在基础结构本身中发挥着作用,因为它们创造生产力,也就是说为剥削制度创造基础经济条件[2]34”。因此,权力关系和基础结构虽分离,但非决然独立,它们是相互嵌套,相互影响的,基础结构只有通过权力关系的结构才能对知识产生影响,反之亦然;权力和知识之间构成了一种相互依附、相互促成的辩证关系。

权力—知识的生产机制所具有的辩证关系,仍然源于基础结构,这个基础结构就是詹姆逊所说的被压抑的或缺场的原因——“历史”,也即“政治无意识”,它决定了权力关系作为一种生产机制而存在。因而仅仅说权力关系是一种策略是不够的,尽管这种策略是无主体的、不断流动的、无形而无处不在,但它却造成了两种后果,即“权力操控”和“知识”。权力没有主体,却具有使用权,它掌握在不同的主体手中就会发挥不同的功能。这就要考虑掌握权力关系的阶级力量和经济基础,它们决定着或者说生产着一切社会文化及其形态。

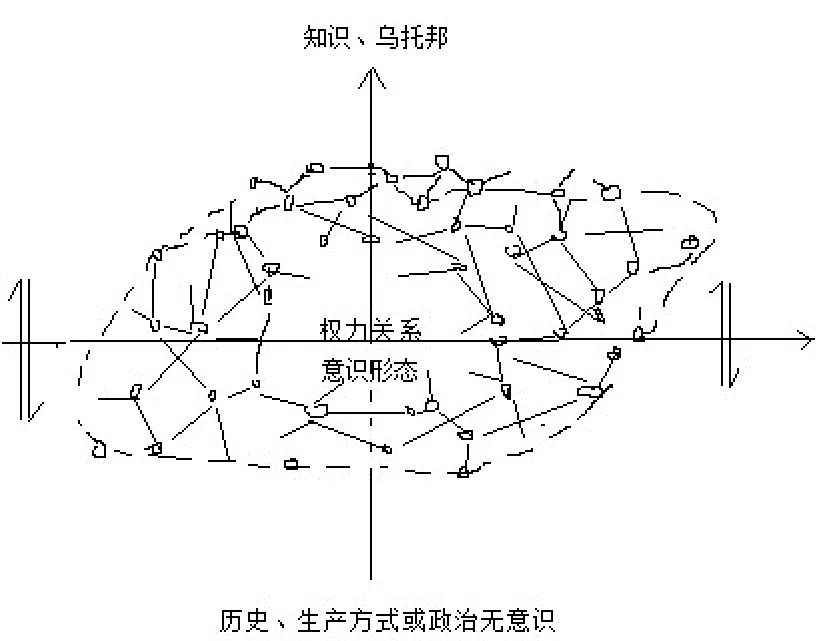

图1 “政治无意识”意识形态、乌托邦的辩证关系与权力-知识的二重性

在詹姆逊看来,“政治无意识”是文本生产的潜在机制,它因为本身所具有的乌托邦理想、真实性或合理性而遭到压制,从而以某种意识形态的症候表现出来,作为历史的“政治无意识”所具有的二重性,即乌托邦与意识形态的辩证关系,就决定了一切文化现象必然也具有这两种特性。因为权力关系同样作为一种生产机制,它产生权力的同时也产生知识,可以说,这即是“政治无意识”二重性所产生的间接后果;进一步说,权力与知识是辩证统一、相互包含的,意识形态与乌托邦也是辩证统一、相互包含的,正是基础结构的“政治无意识”这一生产机制作用于权力关系,从而产生了权力(意识形态)和知识(乌托邦)(如图1);福柯的知识—权力结构是詹姆逊建构的庞大理论体系的重要组成部分。

因此,在这一问题视域内,如何掌握权力关系的主动权,确立主体在知识—权力辩证关系中的中心位置,成为控制权力关系的主体力量,是真正主体抵制规训社会统治阶级虚假主体,进行阶级斗争的重要策略。

三、重构主体:空间意识形态与“认知绘图”美学

福柯对空间意识形态的论述是詹姆逊建构其空间理论的一个基础,正是在福柯的前提下,詹姆逊开启了重建主体的工作。空间原属于“自然”领域,是一个“前历史”的层面,因此,长久以来一直是被忽视的领域。但福柯认为在经过了相当漫长的时间之后,空间问题才作为历史—政治问题浮现出来,因此,应该写一部关于空间的历史。“空间的配置问题与经济政治的目的密切相关[1]151”,具有必然的意识形态特性;“全景敞视主义”的监视手段在社会中的运作是一种“无面孔的目光”——似乎有上千只眼睛分布在各处,流动的注意力保持着高度的警觉,被监视者的一举一动都被清楚地观察到。正如巴特在《埃菲尔铁塔》中指出的:“铁塔鸟瞰着巴黎[8]6”。每一位游览者都可在瞬息之间将一幅鸟瞰图景尽收眼底,这种空间视觉能够获得前所未有的掌控全景和超越地面的快感。这种自上而下的力量生成了一种权利关系网,德勒兹认为它是一种图式,图式就是力量关系的地图,是密度与强度的地图。

然而这幅地图上没有主体,或者说主体的位置空缺在那里等待填充,当权力关系被某个主体所利用,它便形成一种权力关系系统,构成一种等级层次。福柯认为权力体系都具有金字塔式的结构,有一个最高的顶点,最高点与较低级的要素处于相互支持、相互制约和相互维持的关系中。德勒兹则把权力关系的图式视为一台抽象的机器,“这是一台几乎眼盲目聋的机器,即使必须经过它我们才能看、才能说[7]36”。这台机器有无数点,每一个点都是一个空缺的地理位置,每一个位置都在召唤着——即阿尔都塞的质询——受支配的、服从的主体。

权力关系的金字塔结构本身是中性的,可以被安插进任何人的目光——统治者、教父、游客等等,当这些目光占据了这一制高点的位置,它即刻成为监视的主体,因此问题在于谁掌握或占据了这一制高点。在看似去政治化的后现代规训社会中,“瞭望塔”隐遁或混迹于人群中。福柯认为长久以来始终占据了主体据点并不断发布权威的人或阶级,是西方社会中所谓的“理性”,代表文明的官方话语,或者就是所谓的支配阶级,他解构了资产阶级虚假主体的统治权威和真理,使权力关系成为一个等待填充和挪用的网状躯壳。但福柯在此终止了理论的探索,没有积极将与资产阶级相对的无产阶级和人民建构为新的真正的主体,他“对建立宪政政府,转移国家权力,‘从思想上由君主主权转变为人民主权’没有做任何实质性的讨论[9]16”。这恰是詹姆逊开始其事业的地方。詹姆逊对福柯理论进行了整合与接力,他已充分认识到在后现代社会人们参与积极行动及斗争的能力消退了,人们需要重新界定自我及集体主体的位置。

詹姆逊认为后现代的空间化导致了一种混乱感、无位置感,就建筑来说如“鸿运大饭店”构成了一个整体的空间,一个完整的世界,一个小型的都市,它有巨大的反射玻璃幕墙外壳,以排斥建筑物以外的都市现实,你无法透过这道墙看到里面的世界;而在其内部,由于其特殊设计,你无论身处大堂的哪一处都无法辨别方向。这样的空间使人无法用体积的语言来体验,它有一种深层的压抑,“一旦置身其中,我们便无法以感官系统组织围绕我们四周的一切,也不能透过认知系统为自己在外界事物的总体设计中找到确定自己的位置方向[10]497”。但在这一空间之外,设计和使用这种建筑空间的主体却能够从更加宏观的视角,把握他人和自我的一种位置关系,就像处在监视塔上那样清晰透明。这种主动或被动,支配或被支配的关系在共时层面或特定空间中是固化的,稳定的,没有时间或另一种中介的介入,它们不存在相互转化的可能。福柯的地图从反面提供了新的认知,即他通过对人文科学知识考古学研究揭示了资本主义主体性问题的实质不过是一种行使权力关系的“压制性主体”,以及在被统治阶级中被建构起来的“虚假主体”,而他所反对的“历史”正是理性统治的历史,对“虚假主体”的建构不过是“以表面的个人自由的获得作为一个不可避免的历史代价,来掩盖其中的权力争夺实质,并由此达到逐渐剥夺个人自由、实行全面宰制的最终目的[11]215”。福柯的权力关系不具有主体的本质属性,它具有使用权,在此层面上谈及的主体是使用者主体,非所有者主体。权力关系作为一种策略和技术,谁使用它,谁就能实施控制能力。这意味着掌握权力关系的主动权,并进一步建构阶级或自我的真正主体是现实的。詹姆逊对福柯的权力关系图式所形成的地图加以重新利用(如果我们不利用它,敌人就会利用它),并在其空间绘图术基础上做了进一步思考。

由于主体和客体,支配和受支配在共时的空间中是无法转换的,固化且非辩证的结构关系,要将传统的二元关系进行辩证转化必须想象一个第三者,一种能够使主客体真正构成辩证关系的结构性主体(这里且称之为“中性主体”,它依据嵌入主体属性的不同而具有不同的意识形态属性),依据这个主体进行符码转换,将平面化的空间转换为立体的辩证空间,从而重建真正主体的认识能力。这个结构性主体就是与共时空间相对的历史,它在晚期资本主义的文化逻辑下被物化的力量无情地驱逐到地下,成了“政治无意识”,尽管这一历史从来没有真正消失过,但无论在福柯或阿尔都塞那里都是作为“缺场”的原因或参照。詹姆逊就是要挖掘出这个“缺场”的历史,利用其符码转换的中介功能,重新绘制一种有利于真正主体对抗虚假主体的阶级地图。

“政治无意识”具有双重属性——意识形态与乌托邦;当权力关系中的据点被资产阶级统治或占据,嵌入其中的主体则带有明显的意识形态属性。詹姆逊通过“政治无意识”的辩证法原理找到意识形态主体的对立面,即挖掘其内含的乌托邦思想——乌托邦思想中包含着真正主体性的因素,它能够有效抵制意识形态的过分膨胀及其对个体与社会群体带来的政治压制。可以说,“政治无意识”是帮助重建真正主体的策略或立足点,通过它的中介作用,才能在意识形态中发现其对立面,即内含的合法性因素乌托邦,并将其作为重建主体的依据。或者说正是通过对“政治无意识”在客体内部的定位,认清了文化整体的全部面貌,以及自身所处的位置,并更好地进行各种文化政治实践。因此“政治无意识”是詹姆逊在文化研究领域回到“整体”并尝试重新建构真正主体的一种尝试和努力,他相信“主体拥有必然的能力克服所有的错误意识,并且将自己从资本主义灾难的控制中脱离出来[12]381”。

詹姆逊将这一思想广泛应用到后现代社会,面对后现代的空间化,他认为阿尔都塞促使人们以社会空间的概念来重新思考特定的地理学和绘图学上的问题,必须为自我及集体主体的位置重新界定,合时的在社会和空间的层面发现及投射一种全球性的“认知绘图”。这就是“认知绘图”美学,即在后现代空间中重构一个真正主体,这个主体作为一种认识策略,在后现代空间中发挥了抵制意识形态统治的功能,“认知测绘是一种必要的意识形态法则,社会必须对这个法则加以利用,以从资本主义造成严重损害的控制中找到自我[12]383”。因此,只有在充分地掌握了认知地图基本的形式后,才能找出自己跟本地的、本国的以至国际上的阶级现实之间的现实社会关系——尽管这一主体是某种阶级主体或社会主体;“认知绘图”将帮助广大无产阶级重新建立一种“阶级意识”(或“主体意识”),认清各国家、社会所处的位置和彼此之间的关系,从宏观上再次确立主体的位置,这个主体就是被资产阶级虚假主体一度置换和压制的真正主体。综上可见,詹姆逊的空间意识形态和主体重构,是对福柯思想的接力和进一步深化,同时也表明了福柯思想在整个社会文化中的深刻影响。

参考文献:

[1]福柯.福柯访谈录:权力的眼睛[M].严锋,译.上海:上海人民出版社,1997.

[2]勒格朗.被福柯忽略的马克思主义[M]∥莱姆克.马克思与福柯.陈元,译.上海:华东师范大学出版社,2007.

[3]福柯.疯癫与文明[M].刘北成,杨远婴,译.北京:三联书店,2003.

[4]道格拉斯·凯尔纳.后现代理论——批判性的质疑[M].张志斌,译.北京:中央编译出版社,2001.

[5]Deleuze,Gilles.Anti-Oedipus[M].New York:Viking Press,1977.

[6]福柯.规训与惩罚[M].刘北成,杨远婴,译.北京:三联书店,2010.

[7]吉尔·德勒兹.德勒兹论福柯[M].杨凯麟,译.南京:江苏教育出版社,2006.

[8]罗兰·巴特.埃菲尔铁塔[M].李幼蒸,译.北京:中国人民大学出版社,2008.

[9]Afary,Kevin B.Anderson.Foucault and the Iranian Revolution:Gender and the Seductions of Islamism[M].Chicago:University of Chicago Press,2005.

[10]詹姆逊.晚期资本主义的文化逻辑[M].张旭东,编.陈清侨,译.北京:三联书店,1997.

[11]高宣扬.福柯的生存美学[M].北京:中国人民大学出版社,2005.

[12]乔纳森·克拉克.詹姆逊的后现代马克思主义[M]∥王逢振.詹姆逊文集·新马克思主义.北京:中国人民大学出版社,2004.