河南出土唐代花釉瓷的地域特征和彩斑装饰特点

2018-05-14张迪

张迪

到了唐代,陶瓷业有了很大的发展,瓷器的器类与品种更为丰富,器型新颖多样,制作更加精细,远远超越前代。这时的制瓷中心都有了窑名,并形成了以浙江越窑为代表的青瓷和以河北邢窑为代表的白瓷两大瓷窑系统,学术界以“南青北白”概称之。

花釉瓷器是河南地区唐代瓷器中的一个创新品种,在黑釉、茶叶末釉、酱褐釉或灰白釉等地釉上点缀出蓝色、天蓝色、黄褐色、灰紫色或乳白色彩斑,给人以天然造化、变化莫测之感。花釉瓷器创造了二液分相釉的新技巧,为单色瓷系的美化装饰开辟了新境界,使一些单色瓷器出现了绚丽斑斓的窑变效果,开创了驰名中外的钧窑瓷器窑变的先河。花釉瓷器上出现点、块、线状彩斑,有的任意点抹,有的纵情泼洒,虽没有一定样规,却表现出了大唐盛世的豪迈气魄,在“南青北白”瓷器格局中独树一帜,成为唐代瓷器中的名品。据唐南卓《羯古录》记载,唐玄宗与宰相宋璟谈论鼓事时曾说:“不是青州石末,即是鲁山花瓷”。可见鲁山花瓷中的花鼓,在唐代已为君臣所追捧。文物考古工作者根据南卓《羯鼓录》中“鲁山花瓷”记载,经多次调查,1977年在鲁山段店和禹县的上白峪首先发现了烧制花釉瓷器的唐代窑址。目前考古资料表明唐代花釉瓷器主要产地在河南,已知河南鲁山窑、禹县窑、内乡窑、郏县窑、密县窑等许多窑口都曾烧制花釉瓷器。除河南发现的烧制花釉瓷器的窑址外,在山西交城和陕西耀州窑也发现有烧制花釉瓷器的窑址。虽然唐代烧制花釉瓷器的窑场不少,但无论是窑址或是墓葬出土的花釉瓷器数量并不多。本文以花釉瓷器烧造中心区河南各地有明确出土地点的唐代花釉瓷器为标本,浅谈一下河南出土唐代花釉瓷器的地域特征和花釉彩斑的装饰特点。

黑褐色蓝灰斑花釉花口执壶(图1),1990年河南三门峡出土。高27.5、口径6.5、底径8.8厘米。壶圆唇,喇叭形侈口被捏成不规则花沿,前端形成流口。细颈、圆肩,卵圆腹,有一双泥条形曲鋬从肩部延伸至口沿。下为浅饼式圈足。浅褐色胎,壶外施褐黑色釉不到底,腹部和颈部黑褐色釉上有蓝灰或灰白色釉斑装饰。

黑褐色蓝灰斑花釉执壶(图2),1985年河南三门峡出土。高26、口径9、足径10厘米。敛口,短颈,腹微鼓,实足。肩附双系,双系间有一鋬,与之对称处有一短流。壶外施黑褐釉不到底,腹部黑色釉上饰有蓝灰色斑釉装饰。

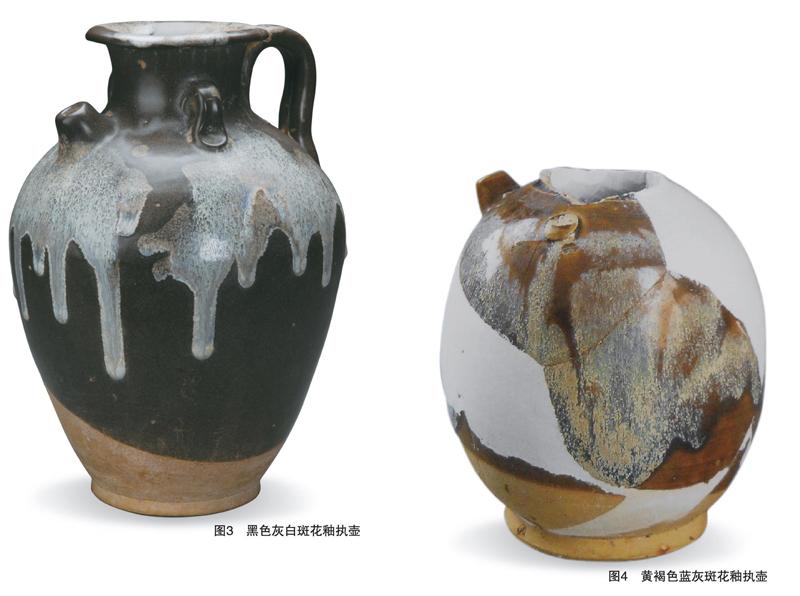

黑色灰白斑花釉执壶(图3),1985年河南三门峡出土。高26、口径9、足径10厘米。敛口,折沿下斜,短颈,腹微鼓,腹下部渐收,矮饼足。肩附双系,双系间有一鋬,与之对称处有一短流。通体施黑褐釉不到底。口部、颈部、鋬部及腹部黑色釉饰有灰白色斑釉装饰。

黄褐色蓝灰斑花釉执壶(图4),河南三门峡庙底沟唐宋墓M236出土。通高18、底径9.5、腹径16厘米。口、颈及鋬部残。圆肩,圆腹,肩一侧有短流,流两侧有残系痕,大平底。饼形足,正中部略外鼓,器身饰黄褐釉不到底,腹部大面积的灰蓝色斑釉装饰。

黑色灰白斑花釉龙首执壶(图5),1964年河南洛阳北窑湾唐墓出土,高27、口径 11、足径9.2厘米。圆唇,侈口,矮束颈,圆肩,肩部有一龙首流,肩对称处有一龙首形曲鋬。颈两侧各附有一小罐。鼓腹,下腹斜收,矮饼形足。褐灰色胎,坚致。通体施黑褐釉,乌亮,施釉近底部。釉面饰不规则的大块灰白色斑釉。

黑褐色灰白斑花釉罐(图6),1987年河南省禹州市浅井乡横山村唐元和五年(810)郭超岸墓出土。高16、口径10、底径10厘米。罐口沿外卷,短颈、丰肩,肩有双系。下为平底实足。罐外施黑褐釉不到底。口、肩部黑褐釉上有四块灰白斑釉装饰。

黑褐色灰白斑花釉罐(图7),1987年河南省禹州市浅井乡横山村唐元和五年(810)郭超岸墓出土。高17、口径9.3、腹围54.5厘米。罐口沿外卷,短颈、丰肩,肩有双系。下为平底实足。罐外施黑褐釉不到底。在腹部黑褐釉上有数块灰白斑釉装饰。

黑褐色灰白斑花釉罐(图8),1987河南省禹州市淺井乡横山村唐元和五年(810)郭超岸墓西侧唐墓出土。高15.9、口径9.3、底径9.4厘米。罐口沿外卷,短颈、丰肩,肩有双系。下为平底实足。罐外施黑褐釉,不到底。在腹部黑褐釉上有数块灰白斑釉装饰。

黑褐色灰白斑花釉执壶(图9),河南省禹州新峰墓地M199 出土。腹径 20、底径12 、残高 27 厘米。白胎。口颈残,圆肩,垂腹,假圈足外撇,底边棱外削一周。肩部一侧有短流,与流相对一侧有鋬,已残,另外两侧各有一系。器表及内壁皆施黑褐釉,釉不及底,器表黑褐釉之上饰有灰白色及蓝色相间的斑釉装饰。

黄褐色蓝灰斑花釉双耳罐(图10),河南省禹州新峰墓地M199 出土。口径 8.8、腹径 16.4 、底径 8.8 、高 17.2 厘米。侈口,尖圆唇,矮束颈,圆肩,鼓腹,下腹内收,假圈足,底边棱外削一周。肩部有对称双耳。白胎。内外皆施黄褐釉,外壁釉不及底。黄褐之上又施灰白色及蓝色相间的斑釉装饰。

黄褐色蓝灰斑花釉双耳罐(图11),河南省禹州新峰墓地M199 出土。口径 10.2、腹径16.2、底径 9.5、高 17.2 厘米。 白胎。内外皆施黄褐釉,外壁釉不及底。局部黄褐釉之上又施雨雾状蓝灰斑釉装饰。

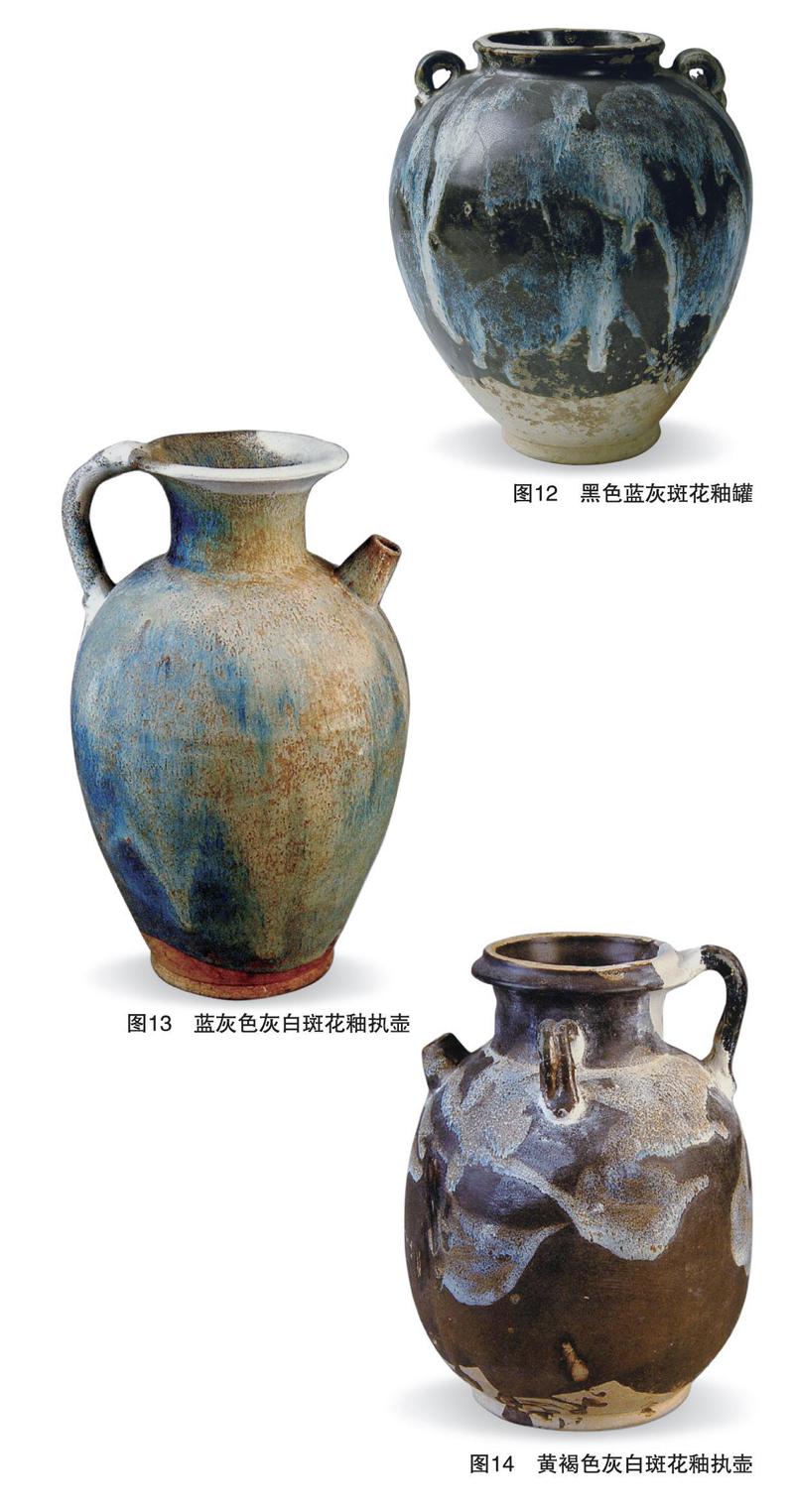

黑色蓝灰斑花釉罐(图12),河南登封出土,高15、口径11、底径9.8厘米。罐直口、短颈,卵圆状腹,肩部有对称双系,下为平底实足。罐外施半截黑釉,腹部黑色釉上有呈流水状蓝灰色斑釉装饰。

蓝灰色灰白斑花釉执壶(图13),河南登封前庄窑址采集。高28.8、口径10.8、底径9.1厘米。圆唇,喇叭形口,圆肩,肩附泥条形鋬,对称处饰一短直流。饼形足,器外部施蓝灰釉,不到底。腹部蓝灰釉面上局部饰以呈流水状灰白色斑釉装饰。

黄褐色灰白斑花釉执壶(图14),河南登封前庄窑址采集。高22.5、口径7.8、底径10.8厘米。尖唇,折沿下斜,直口,短颈,圆肩,肩附双泥条形系和鋬手,对称处饰一短直流。饼形足,器外部施黄褐色釉,不到底。腹部黄褐釉面饰上局部饰有灰白和蓝灰色斑釉装饰。

黑褐色灰白斑花釉双系罐(图15),1999年河南省郑州市伏牛路河南地质医院出土。高11、口径7.4、足径7.1厘米。尖唇,侈口,短颈,丰肩,肩部有双泥条曲拱双系,鼓腹,饼形足外撇,足沿削棱。胎质厚重,褐色胎。施黑褐色釉,器外黑褐釉不到底。腹部局部黑褐釉上饰蓝灰、灰白色斑釉装饰。

黄褐色孔雀蓝斑花釉执壶(图16),河南省唐河县唐代丁氏家族墓出土。通高22.5、口径9.3、腹径15.2、底径9厘米。喇叭口,平实足,足外缘回切一刀,短圆流在肩颈结合处与之对称为双联泥条形鋬。流鋬间有双系。施黄褐釉不及底。在黄褐色釉面上点缀出孔雀蓝色丝缕状斑釉装饰。

灰白色褐色斑花釉执壶(图17),河南省唐河县唐代丁氏家族墓出土。通高21.5、口径10.3、腹径14.8、底径10厘米。直口双唇,圆腹。平实足,足外缘回切一刀,短圆流在肩颈结合处与之对称为双联泥条形鋬,流鋬间有双系。灰白胎。器身施失透的灰白釉不及底。在灰白色釉面上有信手挥洒的褐黄色片线状褐色斑釉装饰。

黑色灰白斑釉蒜头壶(图18),1973年河南省新野县出土。高34.5、口径10、足径11.5厘米。壶口作5瓣蒜头状,短束颈,圆溜肩,肩部饰对称的泥饼状直立双系,颈部、肩下有凸弦纹装饰。长腹圆鼓,下腹渐收,矮饼足。通体黑釉,釉色微微泛褐色,黑釉上有不规则的灰白色条线状斑釉装饰,腹部近足处及足部露胎。灰白色的斑釉似随意涂撒在黑色的底釉上,给这件原本普通、单调的黑釉蒜头壶创造出惹人惊叹和想象的艺术效果。

通过上述,我们可以发现这些花釉瓷器有以下特点:

1.从出土地域来看,这些唐代花釉瓷器出土地域多集中在豫西三门峡、洛阳和豫中偏南的禹州、鲁山、登封等地,其他地区少见。这些地域有两个主要特征:一是花釉瓷器主要烧造区禹州、鲁山和登封等地。如1981年以来,有关专家和当地文物工作者在禹州市萇庄乡发现唐代古瓷窑址13座,是河南全省规模最大的唐代古瓷窑群。最使人关注的是13座瓷窑有11座都兼烧唐代花釉瓷器,其中唐代早中期的黄釉席地点褐彩瓷也是禹州苌庄窑重要品类。1988年5月,在苌庄相邻的浅井乡横山村,唐代阳翟镇遏兵马使郭超岸的墓中出土的3件唐黄褐釉灰白斑花釉双系罐,与苌庄窑群遗址发现的花釉瓷器物和瓷片在胎质、釉色、造型上等特征基本一致,应为苌庄窑群的产品。这也为我们了解禹州苌庄窑生产的花釉瓷器,提供了重要的实物资料。2007年6月-2011年5月河南禹州新峰墓地发现的七座唐代墓葬进行了发掘。七座墓中出土花釉瓷器共3件,均出自M199,分别为双耳罐及注子。从在唐代花釉瓷器的主要生产区七座同期墓葬仅有一个墓有花釉瓷器出土可见,唐代用花釉瓷器随葬并不普遍,仅属个别情况。二是在唐代东京洛阳及两京(长安与洛阳)之间的陕州(今河南三门峡市)中心城市或交通枢纽。其中三门峡出土花釉瓷器较多,唐代的陕州城,北通河东,东走洛阳,西入潼关,且在漕运上有重要位置。史载“州西太原仓,控两京水陆二运,常自仓车载米至河际,然登舟。“盛唐之时,每年城下过漕船数千艘,所运漕粮数百万石。由此可见陕州水运之盛,城内有甘棠驿站。”作为漕动中心和两京之间重要的驿站,当时的陕州所出土的花釉瓷器应为商人和官员从花釉瓷器的产地来往之间所带之物品中。由于远距出土地,因此这里出土的花釉瓷器与禹州当地墓葬出土的花釉瓷器相比,要更为精细,基本上都属唐代花釉瓷器精品。

2.从河南出土唐代花釉瓷器造型来看,特别是墓葬出土除一件蒜头壶外,仅有执壶和罐两类。执壶形制变化较多,总的可分有系和无系两类,若从口部变化来看,又或分花口、直口双唇,罐基本上都是双系罐,有直口和喇叭口两种。由此可见,花釉瓷器除闻名的细腰鼓,日常器皿的执壶和罐外,其他日常生活器并不多见,这从窑址出土花釉瓷器的标本中也得到验证。正是花釉瓷器为所有瓷器品种中器类较少,也可能最终没有流传发展的主要原因。

3.从河南出土唐代花釉瓷器装饰色调来看,可分地色釉和装饰釉两种。地色釉主要有黑色、黑褐色、黄褐色、灰白色等,除细腰鼓和个别精致的黑色灰白斑花釉瓷器外,绝大多数花釉瓷器施釉不到底。装饰花斑釉主要以灰白、蓝灰为基本色调,兼有黄色和孔雀蓝色。在地色釉和装饰釉斑搭配上,黑色地釉多采用灰白色釉斑作装饰,这是唐代花釉瓷器主要色调,两种釉色对比强烈,它们互相谦让、衬托,只有中性的黑色保持了应有的沉稳的低调时,略显温和的灰白色的魔力才能显现得淋漓尽致。灰白地色釉多采用黄褐釉斑装饰,黑褐色、黄褐色地色釉上多采用灰白或蓝灰釉斑作装饰。

4.从河南出土唐代花釉瓷器釉斑装饰形态来看,有的专家归纳了三种形状,即固定斑、爆花斑和流动斑。固定斑,也称死斑,是指装饰块斑和条线斑固定,无流动感。爆花斑,是指斑釉流动性不强,呈团形礼花状,中间为灰白,边缘呈微蓝色。流动斑,也称活斑,流动性相对较强,其中又可分为弱流动斑和强流动斑两种形态。弱流动斑指斑釉有流动,厚釉处多为灰白,薄釉处多为蓝灰,像蓝天中的白云,以鲁山段店窑细腰鼓上的斑釉装饰最具代表性;强流动斑,多以灰白和蓝灰混合使用,多呈丝状纹,与禹州苌庄窑和登封窑生产的花釉瓷器多见。

5.从河南出土唐代花釉瓷器釉斑装饰技法来看,这些斑釉装饰是在底釉晾干后,根据不同器物的艺术表现手法需要采用刷、浇、淋、洒、画、点、甩、堆等多种技法加施斑釉的。其中刷釉法在唐代花釉瓷器釉斑装饰上应用较广,适用于细腰鼓、壶、罐等大、中型器物上。刷釉较为随意,多刷成长方形后刷锋往往顺势快速前进或转折后拉,釉斑多具活泼、潇洒的风格,在河南鲁山段店和禹州苌庄等窑址出土的花釉瓷器标本中较为常见;浇、淋、洒釉也是唐代花釉瓷器釉斑装饰上常见的装饰技术,许多爆花斑和流动斑装饰都是采用了这些技法,登封和禹州出土的花釉瓷器许多采用了这些装饰技法;点釉在唐代花釉瓷器釉斑装饰上应用也不少,用毛笔蘸釉在器物上点画出线条或不规则的点、梅花状等图案,多为随意而作,釉斑自然洒脱。甩和堆釉多用在斑釉较稠时,用刷、毛笔或挤釉器等在施过底釉的器体上甩堆出不规则的条、块和半圆等,这种方法在河南出土的唐代花釉瓷器不多见。

总之,唐代花釉瓷器的烧制技术,创造了二液分相釉的新技巧,在胚体上通过两次施釉。这种釉上彩斑是用与底色不同的釉料随意洒刷上的,在窑中高温焙烧时,釉层和彩斑熔融流动,浸漫,形成二液分相釉层,有的作有规则的排列,有的纹样不定形,烧成后自然流淌、变幻多端。花釉瓷器的烧制成功,说明唐代制瓷艺人已掌握了调配釉料和复杂的施釉技术,使黑、黄褐釉系瓷器出现了绚丽斑斓的窑变效果,开创了驰名中外的宋金钧窑瓷窑变的先河。