广西少数民族乐器特色文化产业发展与现状调查

2018-05-14李颜汐

李颜汐

【摘要】本文以广西少数民族乐器为研究基点,以文化产业为视角,从艺术链、市场链、教育链和旅游链等角度探析广西少数民族乐器的特色文化产业发展的现状,旨在开拓广西少数民族乐器研究新视野,深化民族特色产业文化创新理论,促进当地经济社会发展并多角度弘扬民族文化,增强广西少数民族音乐文化的认同感及影响力。

【关键词】广西;少数民族;乐器;文化产业

【中图分类号】TS953.2 【文献标识码】A

前言

广西地处中国华南地区,与广东、湖南、贵州、云南相邻,并与海南隔海相望,南濒北部湾,面向东南亚,西南与越南毗邻。在素有“歌海”之美誉的全区境内聚居着汉、壮、侗、苗、瑶、京等12个民族,其中少数民族总人数居全国第一位。自19世纪民族音乐学逐渐从比较学、人类学中分支而形成独立的学科体系并经由欧美传入我国后,于20世纪50、60年代在广西掀起了大范围、大规模的少数民族音乐体系研究,作为广西少数民族音乐文化最重要载体之一的民族乐器开始为世人所了解。在千百年的民族迁徙与繁衍中,这些乐器无不高度凝聚了广西各民族的历史、宗教、习俗乃至社会风貌,是极具代表的文化特征。

随着21世纪后全球商业文化的影响,外来文化与经济市场全面冲击着广西少数民族音乐文化,广西少数民族乐器研究的趋势已经从最初对乐器的原生艺术能效逐渐转变为对少数民族音乐文化传承与保护的探究上。在2014年我国出台的(文产发(2014)28号)《关于推动特色文化产业发展的指导意见》指出:“特色文化产业是指依托各地独特的文化资源,通过创意优化、科技提升和市场运作,提供具有鲜明区域特点和民族特色的文化产品和服务的产业形态。”这给少数民族地区文化的传承与保护指明了一条走“特色文化产业化”的新路子,成为少数民族地区经济社会发展的基础性优势,而以艺术链、市场链、教育链和旅游链等为切入点也逐渐形成了广西少数民族乐器文化产业发展的特色。

一、从乐器改良中看艺术链与市场链现状

在多年的政府立法、社会参与、机构管理三位一体的广西少数民族音乐文化保护途径中,一些代表性的广西少数民族乐器逐渐从宗教神坛沟通天、地、人、神、鬼的法器角色演变为融合现代商业元素舞台表演的民族乐器,其外形、发音、曲目、演奏形制均在市场经济力量与几代不同文化背景的传承艺人共同作用下产生了改良,以迎合市场与消费者。

自1976年起,广西桂林周德江教授开始致力于广西少数民族乐器及民间音乐收集和改造工作,迄今为止,已研制了以壮、侗、苗、瑶、京等民族为主的改良乐器共计288件,并依托桂林旅游高等学院(前身为广西桂林旅游高等专科学校)艺术表演学院为主体组建了“七弦乐府”,以第5代改良乐器作为主奏乐器排演了12部以广西少数民族民间音乐文化为创作主体的交响乐作品,较好地探索了民族文化与经济市场有机融合的特色发展之路。在周德江教授为主的几代音乐学者的共同努力下,“七弦乐府”第5代新乐器以保持民族化、促进规范化、科学化的宗旨借鉴现代交响乐队编制,构建了包含天葫芦、地葫芦、箫啵、侗笛、芦笙、芒笙、碗锣、丈鼓、等八大系列、管、弦、拨、击四大声部的广西少数民族乐器交响乐队,其新研发的乐器音色雄浑脆亮、音域宽广、表现力强、市场反响热烈,为广西少数民族乐器改良的一项伟大的“立体工程”。

二、从代表乐器中看教育链与旅游链现状

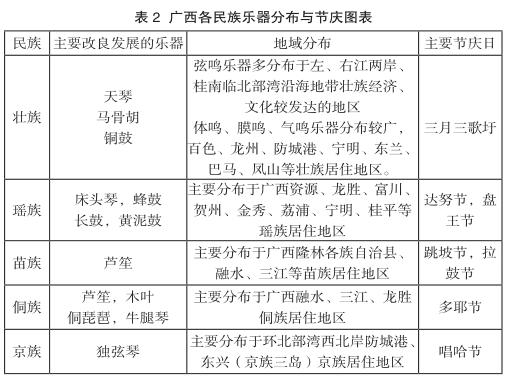

广西少数民族得以改良和发展的乐器主要集中于壮族的天琴、马骨胡、铜鼓,瑶族的床头琴、蜂鼓、长鼓、黄泥鼓,苗族的芦笙,侗族的木叶,侗琵琶,牛腿琴,京族的独弦琴等。在教育链及旅游链中以上乐器均不同程度体现了其特色文化产业之路。

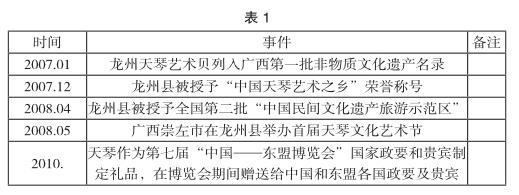

天琴流行于广西十万大山南麓的壮族地区,被当地人称为“鼎叮”、或“叮,原是“天婆”(巫婆)在“做天”(一种宗教活动)时使用的法器,关于它起源的传说也承载着壮族社会历史的重要记忆。随着社会的变革,天琴原生文化中“信仰”的成分逐渐削弱,其表演作为壮族非物质文化遗产的典型也实现了文化资源向文化资本的转化。近年来,壮族乐器天琴经过“精英挖掘、官方组织、艺术包装”等一系列再造手段,已逐渐成为龙州乃至广西的文化品牌,进而演变为炙手可热的特色文化产业。

在天琴制作的传承和改良方面开始出现市场的分化,可分为专业作坊天琴制作和民间天琴制作和两大类。与传统天琴相比,现代天琴在外形上有了较大的变化,主要体现在天琴外形与结构、琴头装饰与发音孔的位置上。在现代舞台上展演用的天琴大多为固定式。天琴弹唱的曲谱主要包括《逗天曲》《弹天》《解闷曲》。天琴的表演队也可分为两类:第一类是以官办形式为主的天琴表演队;第二类是以民间组建为主的天琴表演队。

从手工艺制作改良,至表演场所由乡土转为舞台,以天琴為代表的众多广西少数民族乐器,如马骨胡、铜鼓、芦笙等其演化趋势已经从最初对原生艺术能效的探寻逐渐转变为借少数民族区域文化优势发展特色产业之路,它们由神坛的通灵法器变身为艺术圈中独具话语权和艺术魅力的非物质文化遗产而赢得了文化资本转化的机遇。

在京族独弦琴的发展和传承上,学者们投注了大量的精力,通过对现有成果的梳理,在独弦琴的曲目改良与独弦琴内涵及生态演化研究上积累了丰富的成果。以广西少数民族乐器文化为主流的节庆旅游是近年来的热点,最为著名的“三月三歌圩”、侗族“多耶节”、苗族的“跳坡节”“拉鼓节”、瑶族的“达努节”“盘王节”、京族的“唱哈节”等节庆活动中,少不了本民族代表性乐器的声影,著名的以乐器作为品牌的节庆旅游节有南宁国际民歌艺术节、武鸣三月三文化旅游节、河池壮族铜鼓民歌艺术节、金秀瑶族长鼓艺术节、田阳布洛陀文化节、融水芦笙斗马节等。

三、结语

如何使作为广西少数民族地区最具文化特色的广西民族乐器发扬原生艺术能效,进而实现民族文化的可持续发展已经成为现代民族音乐学学者们共同的研究目标,而今树立新型民族文化产业发展观,借助21世纪的朝阳产业——特色文化产业的新方法和手段,促进民族文化产业发展与少数民族特色文化保护的良性互动,将成为广西少数民族乐器研究领域新的突破口。

此调查集中于壮、瑶、苗、侗、京等几个广西少数民族乐器种类丰富的民族之间进行,重点调研了几个主要乐器的制作改良、创新的舞台演出形式及商业团队包装现状;传统技艺传承与工艺品市场占有率等品牌的形成与推广所带来的经济效应现状;将各少数民族乐器传统艺术元素和现代艺术元素进行了采样与分析;重点调研了天琴、铜鼓、芦笙、独弦琴等特色文化产业化较为鲜明的民族乐器案例,对其自身的艺术内涵和发展演变进程进行了分析总结,希望以此抛砖引玉,将其研究成果辐射至其他广西少数民族乐器的特色文化产业发展之路的研究中。

参考文献:

[1]高敏.乐器——人类音乐文化的凝聚力——“声器关系“理论试释[J].人民音乐,2004.

[2]卢克刚,杨秀昭,何洪鸣.广西少数民族乐器考[M].桂林:漓江出版社出版,1989.

[3]马娟.器乐教学,任重道远——以广西少数民族乐器为例[J].黄

河之声,2009.

[4]范巧珍.广西少数民族音乐在高校的保护[J].大舞台,2015.