自然的内观:神游心迹,空灵思逸

2018-05-14张嫣格

张嫣格

历来画家无不以“气韵生动”为止境。众家品画、评画盖以其为上上品。画之此境乃与自然之妙不无关联。道家提倡“道法自然”;儒家所言师法自然,格物致知;佛家崇尚画自然的自觉。正所谓“夫失于自然而后神,失于神而后妙,失于妙而后精”,上上品,自然耳。何以为之?一是画家作画须具有极自然之态度,不拘束、不矜持,所作之画方能近乎自然;二是画中之自然乃于无形无味、不知不觉中表现立意,达到“笔才一二,象已应焉”。盖谓能表现立意,达到此境者,当今画家常朝晖当属其一。

不同于古人的是,常朝晖的画既有中国传统哲学的独特魅力,又在审美认识和追求上与许多西方美学家遥相呼应。康德就曾说过:“自然界尽可以按照自己的普遍原则而建立起来,我们却绝对有必要按照那条原则和以它为根据的那些准则,去追踪自然的经验性规律。因为我们只有在那条原则所在的范围内才能运用我们的知性在经验中不断前进并获得知识。”(康德《判断力批判》)可以说,常朝晖在古人和今人的熏陶下,形成了一套独有的“追踪自然”的视觉张力与艺术体验,在不断的游历中找寻一种内心的静谧,或者说是还原—种心迹的纯粹,从而升华为笔下之逸气。

一、自然的陌生化体验

常朝晖的绘画作品得益于对古法自然的熏陶,喜读书,好畅游,乐行走,意在今人自然山水中与古人隔空对话。正如明代大书画家董其昌所说:“读万卷书,行万里路,胸中脱去尘浊,自然丘壑内营,立成鄄鄂,随手写出,皆为山水传神矣。”(董其昌《画禅室随笔》)“读万卷书”自然是要求艺术家通过博学慎思提高自己的审美情操和艺术修养,能够站在超凡脱俗的高度去审视和把握自己的艺术创作。“行万里路”则是对艺术家深入并体验生活提出了很高的要求。读书是为了弥补人生不能在有限的时间和空间里掌握万事万物的缺憾;行路则是指要用实践去避免闭门造车的短浅和危险,通过切身的体验去感悟和领会自然,反复地观察、理解,深刻地认识其规律性。常朝晖不忘此理,读书、摹写、写生无一不敢懈怠。尤其临摹大量古人之作,对历代名家的著作和画作了然于心并从中汲取一二,变“他法”为“我法”。他临摹古人画作多之广之:古有魏晋高士的风骨,元四家松散高逸的笔墨,明龚贤的散淡笔法和积墨之润,清四僧的繁复重叠之构图和幽深壮阔之境界;近有黄宾虹、傅抱石、陆俨少的山水之道。

诚然,常朝晖也非常明确自然写生之妙。他爱游,更好玩“陌生”之地。近年来,他游遍大江南北,老少边穷地区采风,又带领一众青年艺术家重温古丝绸之路足迹,到“一带一路”沿线各国感受异域风情。他曾说道:“人生最好的旅行,就是在陌生的地方,发现一种久违的感动。”陌生,是—种自觉状态下的视觉、知觉的综合体验。这种陌生化的体验并非是从未见过的,而是本身存在却没有被人们意识到的感受,在特定的视觉环境下被重新审视或关注,并被赋予了新的意义。这就如古希腊的亚里士多德所说的“合情合理的不可能”,黑格尔提出的“惊奇感”。克洛夫斯基曾这样评价“陌生化”:“艺术的目的在于使我们真正感受到事物而不仅是承认它。为了增加感觉的难度和时间长度,艺术的技巧努力使事物变得陌生起来,使形式模糊起来。”对于大自然,陌生化的体验对于画家来说是难能可贵的,自然界的一草一木在视觉符号里都成为审美判断的要素,成为知觉体验的有力保证,更是构成其艺术精神的重要层面。

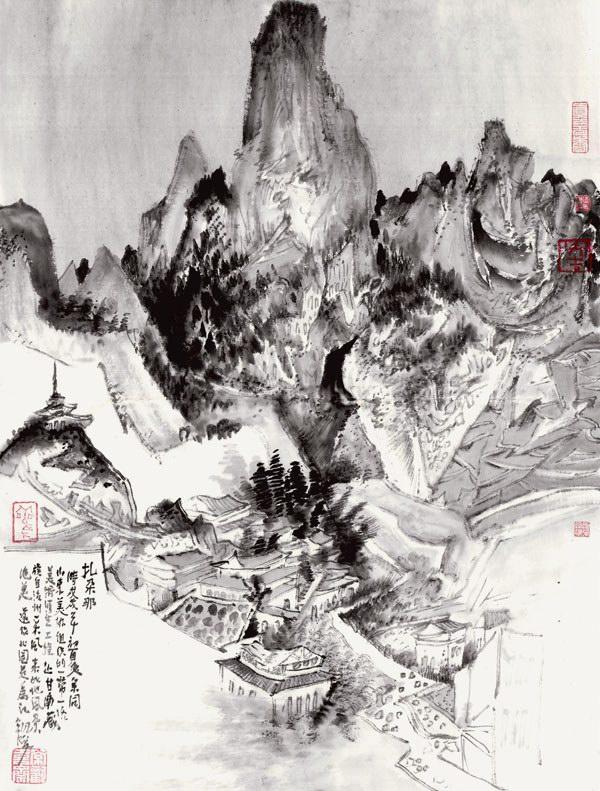

常朝晖的写生作品众多,小景大情皆有,无论是《贵州民舍小景》《狮子岩狮爪》,还是《雄立万仞》《华山写生》,他认为身为山水画家就要从事大量、艰苦.认真和深入的艺术实践,并且深入大自然,全面细致地了解一山一石的各种形态,感知和体悟陌生感带来的创作自觉,在对自然的陌生感体验中,创作出绘画语言的弹性与张力,从而给观看者带来更多的“期待视野”。与董其昌的理论相似,常朝晖认为对于生活的观察和体验,不仅要有实际的行动,这种行动还要有量的保证。唯有这样,才能在“搜尽奇峰”的基础上,找到最适合表现的题材,不遗余力,而后“尽”其所有,淘汰渣滓。

二、内观心源的意象通达

画家这种陌生感的体验源于澄明的心灵。当然,心灵的表达需要托物言志。历代思想家皆有论述,如刘勰“神与物游”、王夫之“会景而生心”、王国维“一切景语皆情语”等。同样,画家将景与意、情与思融合为—种不可言说的感知和体悟,将主体独特的情思融入自然之中,给观者带来—种不同于日常生活的新奇变幻。这种变幻包含着“仰观宇宙之大,俯察品类之盛”。正如画家本人说:“艺术源于生活而高于生活,它不是生活的再现,而是生活的高度升华。”同样是自然之物,画家把它们视作“看似寻常最奇崛”的创作。画中的青松、山石、清泉清澈明净,不为俗世浸染,犹如诗人王维的“空山不见人,但闻人语响”—般,呈现出—种诗中有画、画外有音的奇幻景象。

画家领悟自然的方式源于一种内观,这是—种意象的内在观照。其意象思维的形成与道家所言的“道法自然”不无关系。《庄子·齐物论》中言:“天地与我并生,而万物与我为一。”魏晋文人追求“窥意象而运斤”,文人将观照匠心与内省方式巧妙地结合在一起,才会产生奇妙的意象。中国传统意象强调真、善、美的融合,强调艺术遵循“乐”的传统来陶冶和熏陶人的清感,追求物我两忘的“心理和谐”。而西方所言意象则是指人与物、心与境相对立的“形式和谐”。这从毕达哥拉斯对数量中比例的和谐,以及亚里士多德将“和谐、秩序、比例、平衡”作为美的最高标准可见—斑。它依靠人的理性原则来实现。常朝晖显然做到了“通达”。这是对宇宙本原的“道”的阐释,亦是其独善其身的心境。画家在创作中坚持回归本心的理念,通过主体与客体、人与物的内在观照形成一种“通达”之态,使心达到空灵的境界。此时,自然之物才能以其本来的面貌进入人的内心。

常朝晖这种内心的感受方式是直觉的、经验的、超验的。这既不同于中国传统艺术的心斋、坐忘,也区别于西方现代主义绘画对形象的个性化改造。画家在创作过程中往往是对生命宇宙形而上的终极追问,并将其转化为可见的意象。他曾说:“只有放开眼界,敞开胸怀,徜徉于山山水水之中.领受山川、风云、水石、林木际会之妙,感悟自然山川的质与神,接受自然的赐予,孕育出自己的筆墨语言,真正‘代山川而言,才能在胸中展现山川万物浑然—体的生命形态和神韵,形成胸中意象,构筑胸中丘壑。”显然,画家在创作中,通过某种特定情境来助推内心情感的迸发,而在整个迸发的过程中灌注了内心潜意识支配下的直觉涌现,从而投射于自然世界并获得“通达”之态。这既饱含了画家生动而敏锐的思想情感,又喻示了其纯粹朴素的内心世界,大概石涛所言的“蒙养生活”不过如此吧。

三、空间意识下的内观体验

常朝晖对自然的体悟契合了禅宗空寂超逸、自在圆融的人生境界。这种境界化身为画面中的楼观亭阁、达摩罗汉、禅者僧侣。禅宗所言“自性”更近于道家的观念,慧能认为用本体的“真心”修成无执着的自然之心,从而肯定了人的内在性,并高扬了人的个性,启发“不修而修”的自然之态。画家正是秉承“平常心是道”的态度,游历于山水之间,其画面中笔墨表现的物象呈现出飞舞律动、虚无相生的气韵,形成了—个个似空似幻、不可捉摸的视觉空间。

画家将这种空间的情绪寄托在层层晕染和色彩明暗里,既不是凭借晕染的烘托,也不是炫耀色彩的绚丽,而是以一种飞动的韵律引起空间的变幻。确切地说,他以书法的笔法和童法来表现生命的结构和韵律,通过图式传达了一种神秘的空间感。这种空间感随着时间的演变,从“心象经驗”走向内观体验,突显出其画面独特的空间意识。

这种空间意识由远至近层层推出,它不依附于中国传统的“三远法”,也非借助于立体的真实空间,而是—种超越时空的永恒的“任用自在”。它超越现实,以空灵与宇宙万物交融。画家在创作时以“远观” “近游”的方式取山体之势,由视觉经验探寻到精神之境,从可见的物象上升为虚空之气,形成“气宇宙观”以诉诸本原。气,《说文》日:“云气也。”云的虚无缥缈,同神秘莫测的自然界相通。哲学上“气”的范畴,是中国古代“天人合一”的宇宙大生命惫识的表现,是中国古人对宇宙和生命本体的认识。“气”乃“气力”“壮气”“神气”“生气”等,是通过笔墨语言、空间意识呈现出的一种自觉的生命力量。显然,常朝晖的画妙在此“气”中,在重墨淡彩中透出一股清幽之气,这股流动、虚无的气与人与物一起交织成不同的空间层次。观者突破这种有限的视觉空间,通过内视引向宇宙时空,从而与禅宗的精神世界融为—体。

气的产生与墨迹的整体气势动态相关,也与运笔速度的快慢、提按、节奏的变化以及笔锋在运笔过程中的中侧转直接影响笔痕、笔迹的形状相关。它们是形成画面气息的关键。一旦有了好的笔墨,画面的气息就出来了,画面有了一种扑人眉宇的好气息,精神之气就应运而生。常朝晖曾形容他的运笔方式犹如打斯诺克,看似轻描淡写,实则书写“胸中之竹”。无论是画面中锋用笔的厚重,还是侧锋用笔的松动灵活,皆从画家的用笔中得其空灵高逸之境,可谓:“一画之间,变起伏于锋杪;一点之内,殊血刃挫于毫芒。”

山水的骨体以及所流露出的美感不同于人物,以笔取气,以墨取韵,以笔取其山水的大体结构得其阳刚之美,以墨渲染见其仪姿得其阴柔之美。常朝晖师法自然的山水之路,真正做到了知行合一,“自然之明觉”。他以心之本体与现实世界进行对话,与哲学家熊十力所言的“内心明觉一觉悟真理一言说真谛”不谋而合。他依靠自身对生命的追问来完成对形而上本体的确信,不拘泥于小节,不执着于固态,万事万物本身的规律自然而然地跃然纸上,正因他已明了:“画亦艺也,进乎妙,则不知艺为之道,道之为艺。”