被遗忘的“国定戏剧节”纪念活动

2018-05-14袁洪权

袁洪权

[摘要]二〇〇八年出版的《写给巴金》一书中收录叶圣陶二月二日写给巴金的信件,编者对内容进行了整理,二○○九年影印公布。但两次公布中编者都没有标明写作年份,而以“××年”指代,导致其文史价值无从判断。论文结合信件内容和相关文史,对其写作年份进行考释。结合叶圣陶日记、戏剧节纪念活动相关信笺纸使用、信末落款时间等文史线索,依据信末落款时间,可以确定此信写作时间为一九四七年二月二日。一九四七年二月十五日,第四届国定戏剧节纪念活动在南京、上海两地浓重举行,信札中透露的是市立上海戏剧学校举办的“戏剧文献展览会”。但同时应该引起注意的是,戏剧节纪念活动这一文学运动在中国现代文学史中被忽略,它在二十世纪四十年代中后期的戏剧活动中有重要的文史意义。

[关键词]二月二日;叶圣陶致巴金信件;写作年份;“国定戏剧节”

上海巴金文学研究会整理的《写给巴金》,收录老舍、茅盾、汪曾棋、黄裳、方令孺、郑振铎、蔡楚生等人致巴金信件多达二百一十八封,多数系旧版《巴金全集》书信卷未收,系首次公开,其史料价值当然不容忽视。书内收录的第一封信,为叶圣陶致巴金的信件。其内容比较简单,这里全文抄录如下:

巴金吾兄尊鉴:

市立剧专将于本月戏剧节举行戏剧资料展览会,意欲向尊处借取曹禺兄之原稿,以供陈列,负责保管,负责送还,决不有误。今令刁、儿至诚晋谒,敢恳赐予指教,不胜感幸。即颂

大安。

弟 叶绍钧顿首

整理者在对这封信进行整理的过程中,并没有标明此信的写作年份,而以“××0202”进行“标注”。二○○九年六月,中国现代文学馆推出“中国现代文学馆馆藏珍品大系”第一种《信函卷(第一辑)》时,这封信的手迹得以公布(见上图),但在信件的写作年份上,编者仍旧没有明确地予以认定,导致这封信的文献价值并没有真正体现出来。不过,依据信件的内容和使用的信笺纸,我们首先可以判定,写此信的地点应该在上海。顺着这样的线索,或许可以推断出信件的真正写作年份。下面,笔者试着来做这一考释工作,进而勾勒此信在二十世纪四十年代后期中国现代戏剧文事和戏剧修史中的重要文史价值。

一、信件的写作时间:一九四七年二月二日

要推断叶圣陶给巴金这封信的写作年份,有兩点至为关键。一是“市立剧专”;二是“戏剧节”。这里的“市立剧专”到底指哪个学校?结合信件写作地点在上海,依据常识我们可以确定,这里的“市立剧专”,指的是上海市立实验戏剧学校,它是当时上海唯一的戏剧专业学校,成立于一九四五年年末,新中国成立后更名为上海市立戏剧专科学校,后改为上海戏剧学院。田汉在《期待市立剧校的新气象》一文中提及的“市立剧校”,也指的是上海市立实验戏剧学校。而关于“戏剧节”,反而显得比较复杂。当前戏剧研究的相关成果中,涉及戏剧节均指的是二十世纪八十年代以来设立的戏剧节,和此信中的戏剧节没有实质关系。

朱龙渊、黄中模曾对戏剧节进行过介绍,这里抄录他们的相关文字:

黄中模:一九三八年十月,由“中华全国戏剧界抗敌协会”主办的“第一届戏剧节”,在杭击日本帝国主义侵略的炮火声中,在重庆开幕了。一九三八年一月,当“中华全国戏剧界杭敌协会”在武汉成立的时候,大会就通过了以每年的辛亥革命纪念日(十月十日)为戏剧节。到了这年十月,由于国民党在战场上节节败退,武汉快将失守,国民党政府机关陆续内迁重庆时,全国剧协也随之迁来山城。所以重庆的第一届戏剧节,就以总会的名义主办。其他各地如汉口、广州、成都、西安等地,则由总会留在各地的理事领导当地戏剧界同人进行活动。

朱龙渊:一九四一年,由郭沫若同志倡议,经周恩来同志批准,成立了中华全国戏剧界抗敌协会,推举夏衍、阳翰笙、宋之的、老舍、曹禺、陈白尘、陈鲤庭、张骏祥、贺孟斧、赵铭彝等同志为理事或监事。在成立大会上,一致决意“每年十月十日为戏剧节”。一九四二年国民党行政院借口戏剧节“未便与国庆节合并举行”,无理地撤销了此项决议。一九四三年杭敌剧协第一次理监事联席会议,又决议每年十一月十一日为戏剧节。进步的戏剧活动一致在杭敌剧协发动之下蓬勃发展。//到一九四五年,国统区物价暴跌,民不聊生,剧人生活困苦不堪。杭敌剧协为了救济贫病剧人,又将戏剧节改为二月十五日(旧历春节),义卖“剧人之友”纪念章,并在陪都青年馆(即在现在的实验剧场)举行了包括电影、话剧、川剧、相声、京剧、昆剧等各剧种的盛大庆祝演出。

因黄中模、朱龙渊的文章是二十世纪八十年代以来最早涉及戏剧节纪念活动的研究成果,其文献价值颇为重要。朱龙渊认为,戏剧节创立最初设置年份为一九四一年,但这与黄中模的说法是矛盾的。根据二○○○年版《重庆文化艺术志》记载,“中华全国戏剧界抗敌协会于民国27年(1938年)秋由武汉迁来重庆,9月20日召集在渝理事及重庆分会理事议事,会议决定10月份在渝举办第一届戏剧节,并推举张道藩、于上沅(总会理事、重庆分会主席)等19人为筹备委员,随即开展各项工作,定名为中华民国第一届戏剧节”,之后一九三九年、一九四○年、一九四一年十月十日国庆日(又称“双十节”)举行这一活动,连续举行了四届,均由国民党中宣部部长张道藩出面主持,但一九四二年国民政府行政院以“戏剧节未便与国庆节合并举行”为由予以撤销,而这一年的戏剧节活动,也因为这一年“是中国抗战最艰苦的一年,只有应景的点缀”,在历史的记忆中变得模糊。一九四三年十一月,中华全国戏剧界抗敌协会提出并经国民政府社会部同意,重新确定新的戏剧节,国民政府正式确定每年二月十五日举行相关戏剧纪念活动,但一九四三年这一年没有举行戏剧节的纪念活动。一九四四年、一九四五年的戏剧节纪念活动,在重庆的文化会堂举行。一九四六年的戏剧节纪念活动,中华全国戏剧界抗敌协会借陪都重庆的江苏同乡会来苏堂举行,它是陪都重庆举办的最后一届戏剧节纪念活动。之后,随着大量文化人的复员(东进与北归),戏剧活动的中心逐渐东移和北进,抗战期间重庆、昆明、桂林的文化中心地位逐渐丧失。戏剧活动形成了上海、南京、北平和天津四个中心,这四个地点的报纸和刊物,一九四六年以后的每年都有关于戏剧节纪念活动的相关报道。

依据信件文字“本月戏剧节”,我们可做出大致推断,此信的写作年份应该在一九四四年之后。因为,只有一九四四年以后的戏剧节纪念活动,始有二月举行的“说法”。一九四四年二月、一九四五年二月,巴金的确在陪都重庆,但叶圣陶此时并不在重庆,而是在成都。这否定了此信写于这两个年份的“推测”。而信笺纸用的是“中华全国文艺协会总会用笺”,信笺纸上还有当时总会的地址“上海建国东路南天一坊五号”。这些信息更有明确的指向,它从侧面说明,叶圣陶写信之时已经复员回到上海。查叶圣陶日记,他回到上海的时间为一九四六年二月九日。另外,根据信笺纸的信息透露,此时“中华全国文艺协会”总会已经迁到上海,地址在“上海建国东路南天一坊五号”,而文协协会总会迁离重庆时间为一九四六年六月,信件的写作时间不可能是一九四六年二月二日,此时叶圣陶还在沿江而下返沪的路上,而文协总会还在陪都重庆,不可能谈及信件中的相关活动。

此外,一九四九年三月二十二日,中华全国文艺协会总会从上海迁到北平,而一九四九年一月七日叶圣陶已从上海离开,前往香港北上共产党控制的新解放区,这也否定了此信写于一九四九年二月二日的“推测”,此时叶圣陶与巴金并不在同一个城市(叶圣陶在香港,巴金在上海)。更何况,到一九四九年,国内局势变得如此复杂,文艺界的站队意识逐渐明确,此时已没有戏剧节纪念活动的任何报道。那么,这封信到底是写于一九四七年二月二日,还是一九四八年二月二日?一九四七年和一九四八年的叶圣陶日记已经公布,看看叶圣陶这两日的日记记载:

一九四七年二月二日:上午仍有人来拜年。我妹全家来,留餐。彬然、雪山办会亲酒,余亦被邀。饭后与硕丈、伯祥、小墨、三午游虹口公园,树木萧索,仅球场有人踢球,无甚兴味。遂至城隍庙,游人拥挤,亦无聊。吃茶于得意楼,观新建之李平书铜像,五时半归。小饮,谈至九时睡。

一九四八年二月二日:看投稿。写篆字对两副,一赠卢默庵,一为星期五杂志界聚餐会摸彩之用。振铎于上星期六之晚即回家,出外一宵,不知何往。而报纸已流布谣言,或谓其失踪,或谓已往香港。

这两日日记内容里,叶圣陶并没有透露给巴金写信之事,更没有提及他安排叶至诚去晋渴巴金的“信息”,它使这封信的写作年份的推定遇到了“麻烦”。既然二月十五日为戏剧节,我们能否从叶圣陶的行踪中看到他与这一活动的密切联系呢?

一九四七年二月+五日:今日已复原。到店,写各处复信。吴大琨到美國,介绍华盛顿大学麦博士来访。欲托我店买书,经常发生关系。傍晚回家后,不饮酒。以后不拟每餐饮酒,兴至则饮,戒酒亦不必。

一九四八年二月+五日:上午九时,全家驱车出,仅留母亲与阿琴在家。余与墨先至元善家闲谈。元善处有一客,方自沈阳来,云中央军在东北仅余五据点,各点彼此不相应。五点者,沈阳、吉林、长春、四平、锦州也。报纸所载无如此明显。十一时,至仰之处小坐。与仰之夫妇共往我妹家,即午饮。闲坐至傍晚,至夏师母家,又复饮酒。八时半驱车归。

一九四七年二月十五日、一九四八年二月十五日这两年的戏剧节纪念日行踪中,仍旧没有相关信件线索的“收获”。叶圣陶日记当然重要,它是最直接的线索,但日记有时候也可能漏记,记录者觉得此事并不重要而产生漏记行为。如果从直接线索中无法查找,我们不得不从间接线索中勾勒,这就是所谓的“周边材料”。

前面提及“市立剧专”,既然确认它指的是“上海市立实验戏剧学校”,我们可试着从这个学校的校史材料中进行查找。信件内容还涉及戏剧资料原稿的当事人曹禺,但《曹禺年谱》的相关记录十分简单,一九四七年、一九四八年并没有关于戏剧节纪念的相关活动。新近出版的《曹禺年谱长编》,倒是记录了一九四八年二月曹禺参加戏剧节纪念活动,但出席的地点并不在上海,而是在南京。上海戏剧专科学校的重要人物,包括余上沅、洪深、李健吾都很重要,肯定和上海文艺界的重要活动有密切的关系。目前学术界相关的研究,考虑到余上沅、李健吾涉及国民政府与沦陷区文人的复杂问题,其推进研究一直处于敏感而滞后的状态。但洪深则不同,他是进步的左翼文艺人士,人民共和国初期曾担任文化部对外文化事业联络局副局长,也是中华全国戏剧工作者协会常委兼研究部主任。他有大量的研究成果,包括其年谱的撰写成果。此处抄录洪深年谱中一九四七年二月份涉及戏剧节纪念活动的内容条目:

4日:洪深与田汉、熊佛西、周信芳等出席上海市戏院同业公会、伶界联合会、文化运动委员会以及戏剧电影协会等团体举行的扩大戏剧节筹备大会。

10日:《新闻报·艺月》第21期,刊出《戏剧节感言》,表示“我愿意追随大家,继续努力,不负这个意味着同行的友情,真正的平等,为了同一目的努力与团结,力求进步,对自己严格……的戏剧节”。同日撰写《团结合作·互相学习·自我批判——戏剧节感言》,刊发在13日出版的《戏剧与电影》第17期“纪念戏剧节专号”上,并为《上海观摩联欢大会预定表演节目》作注释和附记。……

12日:庆祝戏剧节筹备会在新利查酒家举行记者招待会。

15日:上午,黄金大戏院举行第四届戏剧节纪念大会,并进行观摩演出。下午,与田汉、李健吾、应为云、郑君里、顾毓秀等,在熊佛西陪同下,参加在上海剧校举办的上海影剧界同仁联欢大会,并参观了“戏剧文献展览”。

17日:在《新闻报·艺月》第22期《看了戏剧节观摩以后》栏中,写下感言:“工作,是空前的团结;表演,是空前的精彩;服务,是空前的诚恳;我今天实在是太快乐了。”

一九四七年二月十五日,洪深的年谱事略提及的参观“戏剧文献展览”活动,此活动的举办地点在“上海剧校”,这个地点不正是叶圣陶致巴金信件中所说的“市立剧专将于本月戏剧节举行戏剧资料展览会,?只不过,在正式的展览会时,取名为“戏剧文献展览”。而一九四七年的国定第四届戏剧节纪念活动中,上海的活动尤其值得注意,“除集会外并(一)发给中正文化奖;(二)举行联合观摩大公演;(三)举行‘戏剧文献展览会。”“戏剧文献展览会”展出的戏剧文献,“举凡战时话剧活动之照片,文件及留沪各名剧作家之原稿,均广为罗集”。曹禺此时尽管回国,但一直未曾露面于沪上文坛(处于秘密状态),叶圣陶写信给巴金是说得通的。这则报道的信息,与洪深年谱的记载信息又是惊人的一致。这说明,叶圣陶致巴金的这封信,其写作年份正是一九四七年。结合落款时间,我们确定此信写于一九四七年二月二日。这一届戏剧节纪念活动中的戏剧文献展览会,展览周期为三日,从二月十五日下午至二月十八日上午,展览的图片分为中外两部分:

国内部份,多为徐慰云先生收藏之京剧图片,有清宫戏单,剧目与演出时间用小楷恭书于上,呈献帝后,演出名角谭鑫培,孙菊仙,汪桂芬等多作古人,今存者仅王瑶卿,瑞德保二人,年均在七十以上。另有沈容圃于观各名角演出后集其印象所绘之十三绝画像,极工极真,口之绘画,口难口之出售,另有收集之各名伶手迹,墨宝及遗照。海报自民元迄今,当初梅,程,言,余等延长花楼包厢售价七分小洋,与今日比,令人浩叹。话剧方面,自早期南国剧社演《罗密欧与朱丽叶》迄杭战中之戏剧,《怒吼吧中国》等舞台涉及及剧照,近代中国历剧史(应为历史剧——笔者注)文献几应有尽有。

国外部份:有莎士比亚之基德铭拓本史丹尼斯拉夫斯基主持之莫斯科艺术剧院生活照片,舞台照,□史氏之《小市民》《樱桃园》《□者》《活尸》等个人剧照口者口沉浸于艺术凝静中。

一九四八年二月十五日,上海戏剧界仍旧开展戏剧节纪念活动推出文物展览,展览地点为“北四川路市立剧校”,展出内容中包括“著作原稿”在内:“从中国戏剧在日本萌芽的春柳社起,经过南国社,业余剧人协会,抗战初期救亡演剧运动,一直到现在桂林的西南八省剧展各种文物资料,都收集得有。胜利后剧坛文献,到现在死气沉沉愈往下坡路上走的剧运材料,也都预备展出”。在此之前,为了使展览会顺利举行曾开展文物征集活动:“上海市立实验戏剧学校,订于二月十五日第五届戏剧节举行‘戏剧文物展览会,现正征集各种戏剧文物。凡有收藏愿借展者,无论巨细,一概欢迎。如各种剧作与论著,画报、纪念章、照片、签名纸、导演手本、舞台设计等,图样文章,皆所不计,有愿参加者,请于一月三十日以前送交北四川路该校戏剧文物展览会接收。”第五届国定戏剧节纪念活动中,隆重推出的剧作原稿,是洪深先生的《五奎桥》,而并不是曹禺的剧作原稿,这也侧面说明此信的写作年份在一九四七年。即便是叶圣陶再一次写信给巴金,其用语也不会显得如此的“客套”。而另一条线索可以作为“辅证”,此时曹禺已经在国内,叶圣陶似乎也没有必要写信给巴金索借曹禺的著作原稿,他可以直接找曹禺,或者中华全国戏剧协会直接找曹禺办理。

需要进一步说明的是,为什么是叶圣陶写信给巴金向他索借曹禺的“原稿”?一九四六年二月五日,受美国国务院的“邀请”,曹禺、老舍应邀前往美国访问之前,而老舍那时还担任着中华全国文艺界协会总会总务部主任之职务。在出国前夕的一九四六年二月二十四日,中华全国文艺协会总会召开总理事会,叶圣陶被推举为总会常务理事、代理总务部主任,“老舍本为总会之常务理事,管总务。于其出国期间,推余为之代,云已在渝通过。余只得应之。”也就是说,叶圣陶给巴金写的这封信,实质上是他作为中华全国文艺协会总会代理总务部主任的“身份”,向巴金写信索借曹禺的原稿的。但是,叶圣陶在之后的戏剧节纪念活动中,并没有参与(前文所引叶氏日记即可证明),很可能与这项活动由中华全国戏剧协会主导有关系。

二、被遗忘的“国定戏剧节”纪念活动——兼及一九四四年之前的“戏剧节”话题

一九四七年二月二日,叶圣陶致信巴金提出的“借取曹禺兄之原稿,以供陈列”,原来是为这年二月十五日第四届国定戏剧节纪念活动中的“戏剧资料展览会”做准备,展览地址就在上海市立戏剧学校的校园内。一九四八年二月二十五日,第五届国定戏剧节纪念活动仍在上海举行相关活动,上海市立戏剧学校仍旧有“戏剧资料展览会”的活动,其规模远远超过了一九四七年戏剧节纪念的规模。一九四九年二月,随着国内局势的重大变化,戏剧节纪念活动走向消失,包括南京国民政府的《中央日报》也没有相关活动的报道。新中国成立后,大陆新政权再也没有举办过戏剧节纪念活动,而逃往台湾的国民党政权,亦取消了这一文学运动。这就是说,一九四八年二月举行的第五届国定戏剧节纪念活动,是自一九四三年设立国定戏剧节纪念以来举办的最后一届。

同时,戏剧节纪念活动作为抗战期间(一九三八年至一九四五年)及战后(一九四六年至一九四八年)一段时间里全国文艺界重要的文学活动,当前的中国现代戏剧史著作、戏剧文献资料的汇编材料中,并没有相关研究成果、或文献资料搜集与整理予以注意。人民共和国初期的中国现代文学史修史行为中,不管是王瑶的《中国新文学史稿》,还是丁易的《中国现代文学史略》,还是刘绶松的《中国新文学史初稿》,涉及抗战文学中的戏剧论述之时,都忽略了戏剧节纪念活动这一重要的戏剧运动,其原因在于它与政治之间的复杂关系(一九四八年的戲剧节纪念中,明确地提出戏剧建设与戡乱文学的关系)。八十年代学界对中国现代文学史进行重估的过程中,权威的《中国现代戏剧史稿》,对戏剧节纪念活动只用一句话进行了描述,“中华全国戏剧节抗敌协会确定每年十月十日为中国戏剧节(一九四三年国民党政府下令改为十一月十日,次年又下令改为二月十五日),戏剧节和重庆的雾季,成为戏剧演出最活跃的季节。”这在很大程度上忽略了戏剧节纪念活动曾经在中国现代戏剧史、中国现代思想史产生过的重大影响,进而遮蔽了学术界对这一文学运动的正确理解。

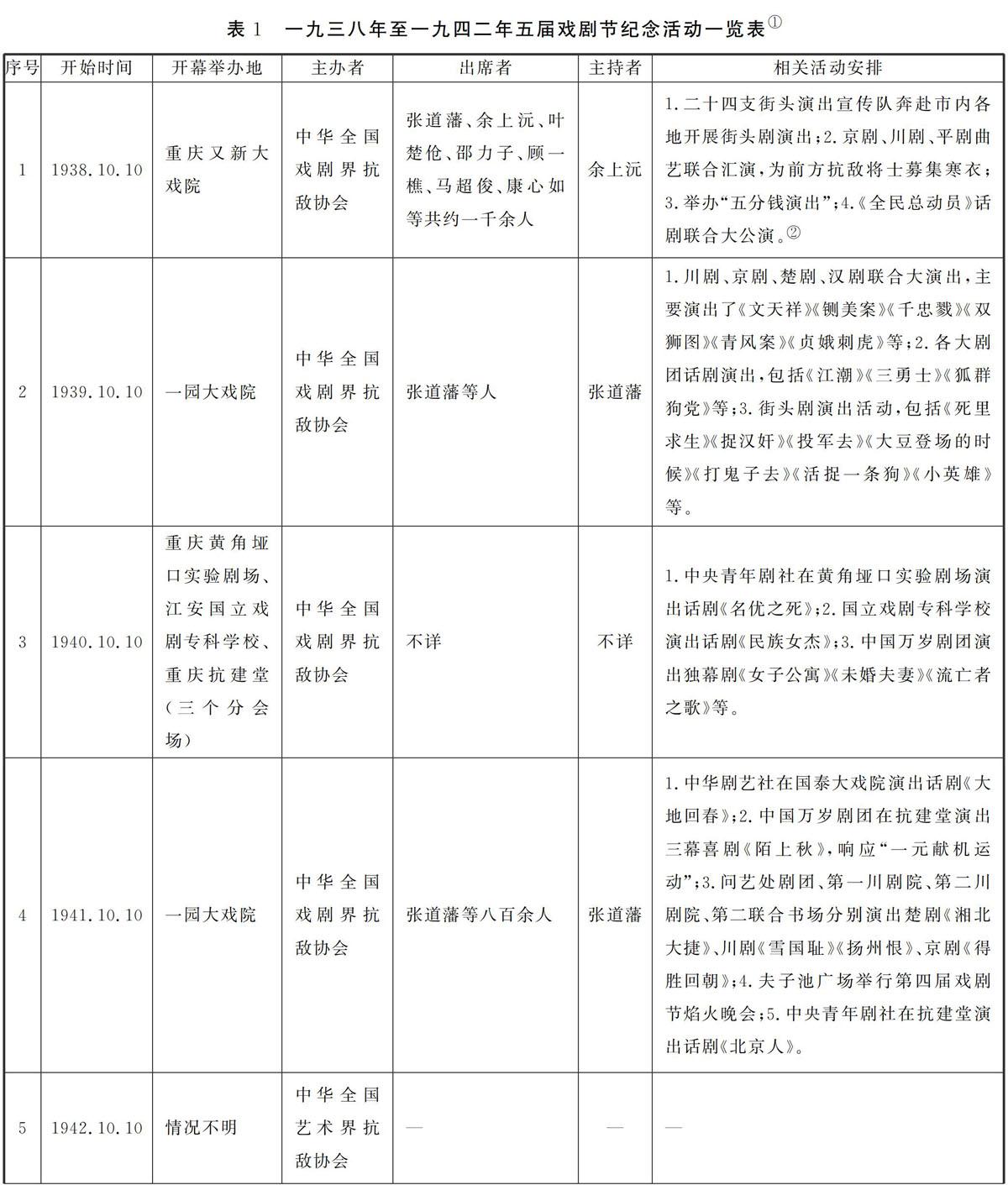

尽管我关注的是叶圣陶致巴金信札透露的戏剧节纪念活动,并重点关注一九四七年国定戏剧节纪念活动,但还得先从戏剧节纪念活动的最初设立说起。首届戏剧节“中央原订廿六年双十节在首都国立戏剧音乐学院举行,因抗战军兴而延搁。二十七年元旦,中华全国戏剧界抗敌协会举行成立大会时,决议:‘定每年国庆纪念日举行戏剧节。议决地点在汉口,举行第一届戏剧节却在重庆。”二○○○年版《重庆文化艺术志》对一九三八年至一九四六年这七届戏剧节纪念活动有详细介绍,它特别注意到一九四四年之后的戏剧节纪念活动与(一九四二年)之前是有区别的:从民间上升到国定。虽然一九三八年十月十日在陪都重庆举办了第一届戏剧节纪念活动,国民政府也派遣政府官员张道藩(时为国民党中央宣传部部长)等参与这一纪念活动。但是,活动的真正主办者并不是国民政府中央宣传部,而是中华全国戏剧界抗敌协会这个群众性文艺团体。至一九四二年取消民间设定的戏剧节前,相关的戏剧纪念活动的安排,这里简表表述见表1。

有关第五届戏剧节纪念活动,目前在资料查询中没有得到确切线索,列表中以“一”加以表述。但第四届戏剧节和第五届戏剧节肯定有活动,一九四七年第四届国定戏剧节纪念活动中的追溯文字,对这两年有特别说明:“第四届戏剧节,日本正行和平攻势,终以委座发布文告以不变应万变,坚持抗战到底,表示决心。所以该届戏剧节以此文告为宣传演剧之中心意义!同时拟了个十项工作,通函各地剧社剧人遵行!其中:(一)响应四川省发动之‘一元献机运动举行公演募捐。(二)更举行剧人守节运动,砥砺士气,崇尚气节,不怕艰苦,不投顺敌人和汉奸,为民族生存之解放,拥护抗战到底,为民族抗战而守节到底。——这一次剧人励志运动的发动,是为了有些动摇份子,重行逃回港沪及沦陷区,愿去做敌人的顺民,所以我们发动守节签名立誓运动,予对抗战胜利无信心者以打击,以勉励!……第五届戏剧节是中国抗战艰苦年,剧运低沉,无多表现。”潘孑农在对第五届戏剧节的感想中写到,“全国各地都没有举行什么仪式,这是充分表现了抗战戏剧工作者‘守法的好精神。然而缅怀往昔四届轰轰烈烈的盛况,觉得戏剧节之举行,的确也曾尽过鼓舞民气的微劳,今年一旦撤销,每个戏剧工作者的心里,自不免有‘寂寞苍凉之感,倒也是事实。”这从侧面说明了一九四二年十月的确没有正式的戏剧节纪念活动,但很可能是形式上的座谈会形式,这才与一九四七年的追溯文字形成某种对应。

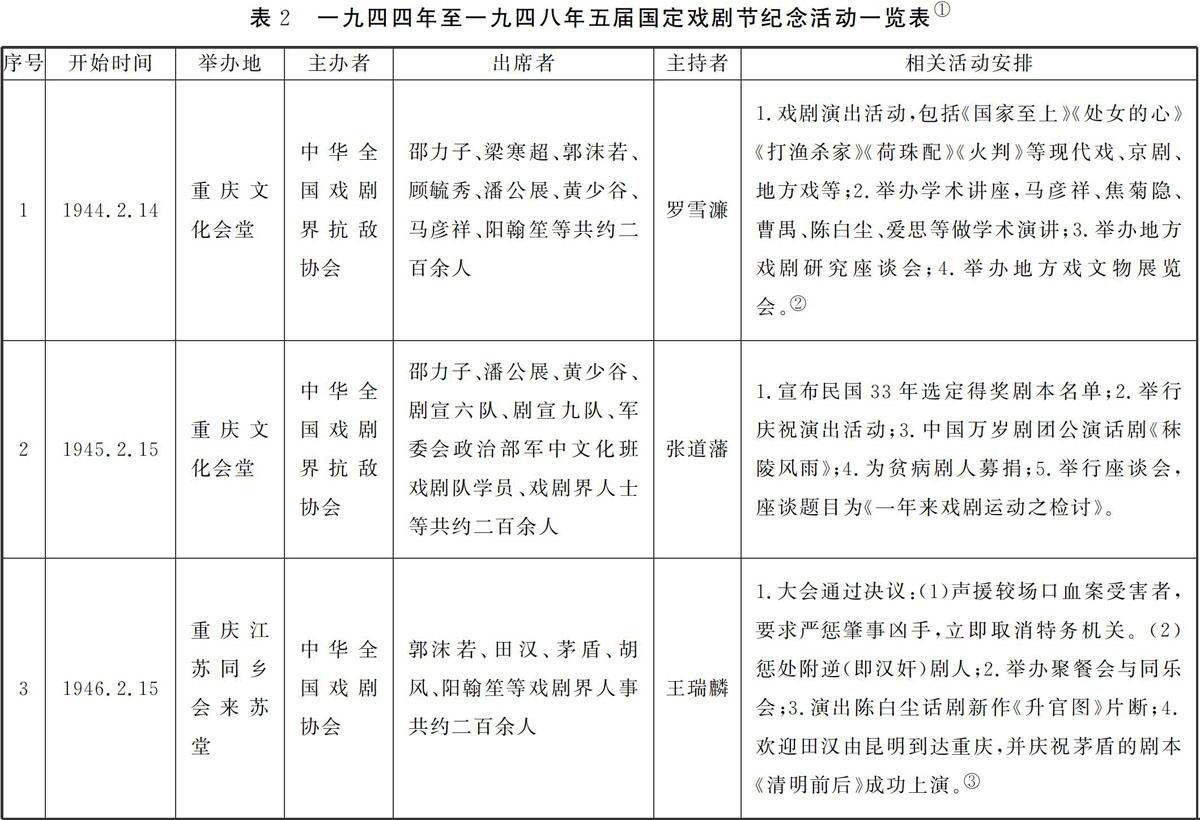

一九四三年的第六届戏剧节纪念活动,被国民政府下令取缔。为此,中华全国戏剧界抗敌协会提出,并报国民政府社会部批准恢复,“查戏剧与美术关系国民精神生活至巨,抗战以还,全国戏剧界即美术界人士,本其爱国热忱,各就其岗位,努力宣传工作,鼓舞抗敌情绪,辅助政令推行,于抗建任务颇多贡献爱经本部等会同核定二月十五日为戏剧节,三月十五日为美术节,以资纪念,除呈报行政院备案并分别函令外,相应恣请查照,并伤属知照为荷。”新的戏剧节认定,导致戏剧纪念活动性质发生改变,它被冠名为“国定戏剧节”:“三十二年,因行政院以戏剧节不应与国家大典同日举行,下令暂停,乃改定为二月十五日,无形中乃将戏剧节变为‘国定节日。而三十三年二月十五日所举行的第六届戏剧节,遂同时作为国定第一届戏剧节。”“国定”二字,显然针对的是戏剧节纪念活动被国民政府承认并以政令的形式予以颁布的历史事实。这从侧面说明,一九四二年以前的戏剧节活动,主导者均为中华全国戏剧界抗敌协会这一民间社团组织,但一九四三年在该会力争恢复戏剧节纪念活动的情况下,国民政府下达政令,从而改变了戏剧节的政治性质。也就是说,一九四二年之前的戏剧节纪念活动尽管有国民党中宣部的积极参与,但这一戏剧纪念活动并不属于政府行为(至少并不是政府在具体主导)。一九四四年二月十五日举行的“国定第一届戏剧节”,戏剧节纪念活动的性质相应地发生了变化,它变成政府主导的文化活动之一种(另有美术节、体育节、音乐节、文艺节),官方的政治色彩更加浓厚(一九四六年还都南京之后尤其明显)。而第一届“国定戏剧节”纪念活动,据说“这一届相当热闹,可为剧运的转捩点。尤其在桂林举行的西南戏剧展览会,盛况空前。”戏剧界把恢复后的一九四四年二月十五日戏剧节纪念活动,称之为国定第一届戏剧节:“第一个(卅三年)国定戏剧节又有一番热闹,在重庆由‘剧协主办的有仪式,到陈部长顾次长梁部长(寒超)等,记得顾次长提出:‘取消娱乐捐,梁部长盛赞剧校技术之长足进步,并谓:‘可惜不够机器化,希望发展剧场电力的运用,此外有民间戏剧座谈会,同乐会,聚餐,广播等。”一九四五年、一九四六年的戏剧节纪念活动,相应地被称之为第二届国定戏剧节、第三届国定戏剧节。纪念活动的主办者,仍旧为中华全国戏剧节抗敌协会(一九四六年以后更名为中华全国戏剧协会),但这一活动形式是在国民政府主导下的文化活动。一九四四年至一九四八年国定戏剧节纪念活动期间有相关的戏剧活动展开,这里简单列表见表2。

一九四五年一月十八日,中华全国戏剧节抗敌协会开始筹备第二届国定戏剧节纪念活动,但与一九四四年第一届国定戏剧节相比稍有逊色,阳翰笙这一年日记中仅记录了两条与此相关,分别为筹备会(一九四五年一月十八日)和戏剧节演出剧目收入的分配(一九四五年二月二十日)。第三届国定戏剧节纪念活动,据张逸生透露,有两个会场,一为“官方”的会场,一为“民间”的会场。上表所列的戏剧节纪念活动实为民间会场,活动的主导者为中华全国戏剧界协会,举办会议的形式为“茶話会”。官方会场纪念活动的主导者为国民党中宣部,张道藩部长主持,仍旧在文化会堂举行,“真正的戏剧工作者到这个会的是寥寥无几,无非是一些应付官差,到场应应卯的旧艺人和官办团体管事的行政人员”。原始记录是这样表述的:“卅四年的戏剧节,以西南战况吃紧,亦未有若干盛举,卅五年的第三届国定戏剧节,在复员期间,总算有聚餐与纪念。”《重庆文化艺术志》在关注一九四五年第二届国定戏剧节纪念活动的过程中,就忽略了这一点。一九四六年六月中华全国文艺协会总会迁往上海后,重庆地方文献与方志的介绍不再涉及,但上海文化艺术志的工具书籍介绍中,也没有一九四七年、一九四八年二月十五日的戏剧节纪念活动记载。一九四七年这一届戏剧节纪念活动,按照时间来说,就是第四届国定戏剧节。

后来在国民政府的政治活动中,尽管戏剧节纪念活动被强调,但一九四五年、一九四六年却显得并不理想,“三十四年的戏剧节,未有盛举,重庆的剧人们在青年馆串演平剧,从中午到深夜,演了一天戏,度过了这个佳节。三十五年的戏剧节,虽在复员期间,留渝剧人仍有聚餐与纪念。同时,收复区如上海,南京,平津等地,皆有剧人集会。”这说明,第二届国定戏剧节、第三届国定戏剧节的纪念活动,与当时国内的抗战局势(一九四五)、以及战后文人大迁徙(复员东进与北归,一九四六)有密切的关系。不过,昆明的战后戏剧节纪念活动还是很有“亮点”。此时,田汉还在昆明,积极组织了这一活动,参加纪念活动的包括新中国剧社、云南省教片剧教队、联大剧艺社,演出的剧目有平剧《盗御马》、话剧《凭票人场》和一些滇剧相声。

一九四七年二月十五日,第四届国定戏剧节纪念活动的开展情况,又远远超过了前面三届。首都南京和特别市上海同时举行了隆重的戏剧节纪念活动,有关这两个地方的活动细节,当时是这样记载的:“今年,三十六年的戏剧节,首都剧人热烈举行庆祝,齐集于香铺营文化剧院。当场通过大会宣言,并举行全国戏剧电影协会筹备会。除全日皆有精彩节目外,并举行纠正剧场秩序运动,执行观众守则。同时,上海方面除集会外并(一)发给中正文化奖;(二)举行联合观众大公演;(三)举行‘戏剧文献展览会。”这里需要特别指出的是,戏剧文献展览会“举凡战时话剧活动之照片,文件及留沪各名剧作家之原稿,均广为罗集。”国民党中宣部控制的《中央日报》,一九四七年二月十五日亦辟专版纪念戏剧节,刊发了如下文章:1.社论:《戏剧节谈戏剧》;2.张道藩:《生活中的艺术使命——为三十六年度戏剧节献词》;3.向培良:《祝剧人康健——为卅流年戏剧节作》;4.余上沅:《中国剧运之前瞻——为本年戏剧节而作》;5.马文藻:《戏剧节溯源》;6.黄芝冈:《只要鸡肯叫——天总是要亮的》;7.陈永惊:《戏剧节想剧场》。上海《文汇报》也刊载专文表达对戏剧节纪念活动的呼应,包括:1.赵涵:《狂欢的节日要来的——纪念戏剧节的话》;2.肖狄:《写在戏剧节》。而据天津《益世报》和《大公报》透露,平津地区(无论是北平,还是天津)也举行了戏剧节的纪念活动。

一九四八年二月十五日,上海戏剧界的戏剧节纪念活动,文物展览仍旧是其重要活动,举办地点仍旧在市立上海实验剧校,相关史料内容“从中国戏剧在日本萌芽的春柳社起,经过南国社,业余剧人协会,张看出其救亡演剧运动,一直到现在桂林的西南八省剧展各种文物资料,都收集得有。胜利后剧坛文献,到现在死气沉沉愈往下坡路上走的剧运材料,也都预备展出”。此次戏剧文献展览的时间,从一九四八年二月十五日开始,至二十一日结束,持续一周,展出的剧作原稿中就有洪深的剧本《五奎桥》。

结束语

戏剧活动是抗战以来最重要的文学活动形式,它与民众结合得最为緊密,甚至被研究者提升为抗战建国的意识形态高度,而戏剧节纪念活动是贯穿其间的重要文学运动(一九三八至一九四二年,一九四四至一九四八年)。它不仅涉及戏剧创作、戏剧演出,还涉及戏剧界人事等相关学术话题,更值得当下研究界重视。一九四四年二月十五日,国民政府法定的第一届国定戏剧节举行之后,每年二月十五日都有重要的戏剧活动纪念在这一时间展开。抗战期间,不仅在陪都重庆的相关活动兴盛,在昆明、成都、桂林、延安、广州、武汉、永安、江安等地也有相关活动;抗战复员之后,在首都南京每年有纪念活动,在平津地区、上海、广州、昆明等地,也形成与之呼应的戏剧纪念活动。

另外,值得注意的是,旧剧(包括京剧、川剧、越剧、平剧、楚剧、汉剧等)在抗战期间和战后一段时间里,和新剧之间的融洽关系,甚至直接进行的旧剧改革问题,其相关史料的整理并没有得到重视。共和国初期有关旧剧的改革问题,从历史现场的资料来看,或许在抗战期间已经提出,这些话题倒是值得学术界重视的。可惜的是,当前的中国现代文学史研究中,由于受到政治的影响,抗战戏剧、战后戏剧的相关文史与材料的现状,被遮蔽的地方实在很多,这对我们理解这一时段丰富的现代戏剧活动产生了很多误区。因限于篇幅和主题设置,国定戏剧节纪念活动的其他地区(包括桂林、昆明、北平等)开展情况,希望有研究者来做进一步的学术研究,从而为中国现代文学史特别是现代戏剧史的描述,提供更有说服力的“材料”。而叶圣陶致巴金信札背后,原来牵涉到“国定戏剧节”这一重大的文化运动事件,尤其值得学界重视。