重返马克思精神原乡:经典永不褪色

2018-05-11孔冰欣

孔冰欣

马克思恩格斯在柏林的雕像。

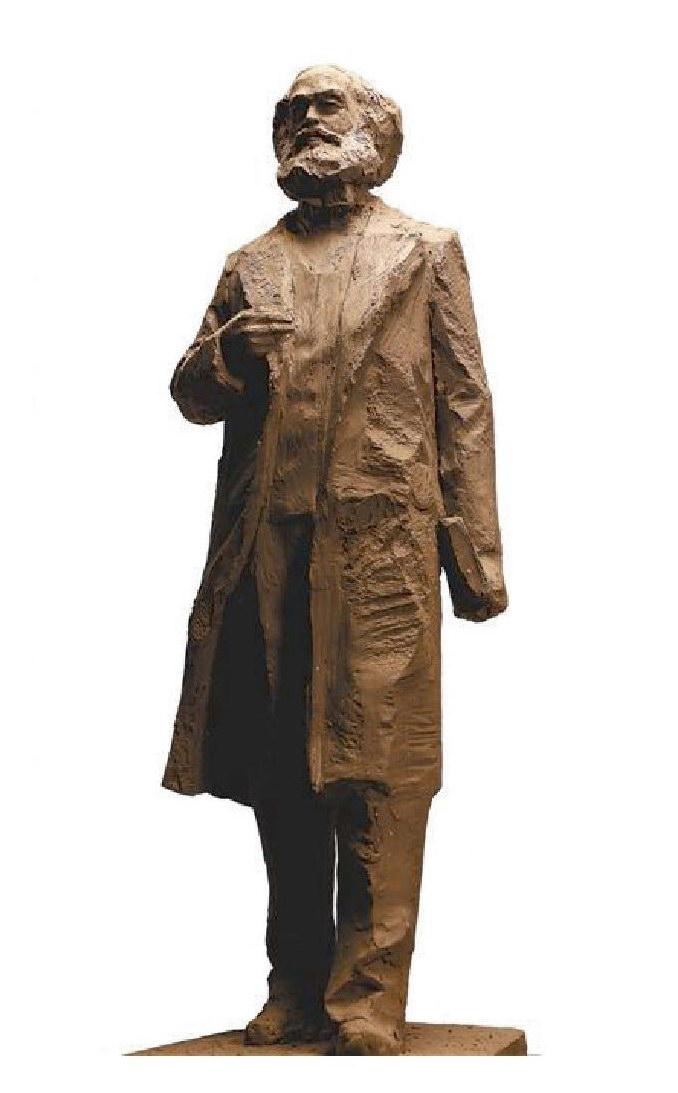

2018年4月13日,马克思诞辰200周年纪念日即将到来之际,由中国著名雕塑家吴为山创作的铜质马克思雕像在德国西南部城市特里尔(Trier)——马克思的出生地落成。

正如外界所料,特里尔今年将举行一系列大型庆祝活动,以怀念这位堪称荣誉市民中的超级荣誉市民。最近,政府更是出资发行了印有马克思肖像的零欧元纪念纸币,特里尔旅游局负责人诺贝特·凯斯勒表示,“之所以印刷这样的纪念币,是为了配合马克思提出的无货币理论。”

马克思给特里尔留下了少年惊鸿一瞥的背影(他1818年5月5日出生于此,且17岁之前皆在此生活),而他留给西方,留给当代资本主义,留给全世界的精神遗产,经典永不褪色,仍然值得被一再解读。

故乡,关于马克思的“文艺复兴”

特里尔,地处今天欧洲西部版图的心脏部位,德国“最古老的”城市之一,早在千年前的罗马时期便声名远扬。大教堂、圣安东尼教堂、圣玛丽亚教堂、康斯坦丁大殿、帝王浴场、圆形剧场等古迹巍巍矗立,依稀可窥昔日奥古斯都(原意“高贵、伟大、神圣”,可指代罗马皇帝头衔)们的权欲与野心;“德意志之母”摩泽尔河(Mosel)悠悠流过,水源缓缓,波光暖阳映照得红砂岩山丘与暖紫色森林分外雅丽动人;城市大街小巷的石头路,不知被多少过客踏过,铮铮发亮,脚后跟与地面每一次叩击摩擦出的音符,都仿佛诉说着一段历史的秘辛。文化土壤之丰厚,方使孕育出如馬克思这般的伟人,显得“有理有据”。

布吕肯街10号那座灰白色的,具有莱茵地区典型建筑风格的3层楼房,是马克思的故居。当年,马克思之父携家人在这里住了一年半时间。1928年,德国社会民主党从私人手中买下了被改为铁器店的小楼,不过,直到1947年5月5日,布吕肯街10号才被辟为纪念馆开放。据悉,在特里尔另有一座马克思住过20年的老宅——当然,用德国媒体的话来讲,中国人颇有“不瞻仰马克思,不算真正去过德国”的情怀,所以,无论故居还是老宅,总能吸引到源源不断的中国朋友。

除了吴为山创作的铜像,来自中国的问候,还包括从6月持续到9月的,以“相遇中国”为主题的大型展览。届时,特里尔会同步举行300多场关于马克思的展览、讲座等活动。自9月起,特里尔所在的德国莱法州也将在中国推出两个展览。

目前,首批发行的5000张售价3欧元的“零欧元纪念币”已售罄,正加紧印制第二批。而特里尔市民巴贝尔在媒体镜头前直言,“现在有几百场关于他(马克思)的不同(纪念)活动,可以进一步了解他是如何在这里出生、成长、生活的,我们很高兴。”事实上,随着纪念热潮的愈演愈烈,公众对马克思及其思想理论的兴趣越来越浓,看法也更加客观、正面。

2017年以来,德国各地陆续开展了一些与马克思相关的展览、出版、讲座、讨论等活动,比如汉堡劳动博物馆从2017年9月起举办了《资本论》(第一卷)特展,持续到今年3月。参展的观众,有认为“马克思揭露了资本主义最丑陋的方面”的,有认为“马克思的辩证法对分析当前经济社会问题很有用”的,出口处的显示屏上,对于“您认为《资本论》还有现实意义吗?”的提问,三分之二的投票者选择“绝对是的,他的观点比以往任何时候都有现实意义”。

柏林-勃兰登堡科学院研究员于尔根·赫雷斯告诉前来采访的中国媒体,“明显感觉到,近年来马克思原著的读者越来越多,报纸上提到马克思和《资本论》的次数在增加,有关学术会议也比以前更多。”确实,在《资本论》(第一卷)首次出版150周年之际,德国各大媒体都做了相关报道;德国罗莎·卢森堡基金会定期组织《资本论》读书会和马克思秋季学校,该基金会还创建了“马克思200年”网络平台——而就在去年10月底,基金会组织了一次有关《资本论》和马克思主义的国际研讨会。

同时,马克思亦频频出现在近年来德国的纪录片、电影和传记文学里。这很像某种“文艺复兴”,近年来席卷资本主义世界的金融危机,全球化困境与“逆全球化”噩兆,无不促使着当代西方不得不摘下沾染上意识形态层面“傲慢与偏见”的有色眼镜,重新审视马克思及其思想体系,希冀从中找到解决难题的良方。

伟大的行者——马克思(雕塑)吴为山作品。

对新的文明的指向,“正是他的制高点”

早前,人们普遍认为马克思主义的主要理论来源是德国古典哲学、英国古典政治经济学、英法的空想社会主义。而从古典哲学的背景出发追索,马克思一些最基本的概念,都与亚里士多德的传统相互联系。

汉娜·阿伦特(20世纪最具原创性的思想家、政治理论家之一)的研究值得重视,她把马克思放在西方政治哲学史的终点来考虑——起点是柏拉图。

虽然马克思主义的主要理论来源嵌在西方的思想传统里,但他本人的“反传统”,太一目了然了。同济大学人文学院院长刘日明教授在接受《新民周刊》采访时表示,“在马克思看来,资本权力与形而上学同一性实质上有着深刻的同谋关系,他批判了以资本为基础的‘形而上学,从而形成了当代性质的‘后黑格尔哲学。”

一般认为,马克思对哲学的最大贡献是将实践概念引入哲学,使哲学同现代无产阶级(工人阶级)的解放联系起来。将这一哲学概念彻底运用于社会历史领域,导致了唯物史观的产生,在唯物史观的指导下,马克思分析和研究了资本主义社会的经济基础,发现了剩余价值,指出无产阶级同资产阶级的阶级斗争必然导致无产阶级专政,而这个专政又是从资本主义到共产主义的过渡、演变而来。刘日明向记者指出,“马克思澄清了前提——当代资本文明有其历史起源与必然性;划定了界限——由资本支撑的文明,当然同样是有历史的局限的。资本文明绝非永恒的、超越性的文明,新的文明形态终将取代它。马克思对文明的指向,正是他的制高点。”

这份对资本主义文明的诊断,实际上得到了诸多学界中人的赞同。一些当代最顶尖的哲学家,比如萨特、海德格尔、哈贝马斯、霍耐特等,细究其文本,无论是参照、比对、借鉴,抑或是持有异议,皆保持了与马克思思想的对话。“他(马克思)对资本的批判,深入到历史、社会本质性的维度,故而准确、到位。只要当代资本主义世界的根本性质没有发生变化,马克思思想就永远有生命力。”刘日明说。

20世纪50年代之后,西方社会逐渐开始了文化发展的伦理转向;作为对“现代性”的反思和批判成果,伦理或道德价值成为西方社会追寻的基本目标。然而,基于此的对“技术”的批判也好,对“消费”的批判也罢,并未捏住资本文明的心脏,触及资本文明的命门。刘日明引用了萨特的观点,“(马克思主义)是不可超越的,因为产生它的情势没有被超越。我们的思想不管怎样,都只能在这种土壤上形成;它们必然处于这种土壤为它们提供的范围内,或是在空虚中消失或衰退。”

时至今日,马克思的影响依旧深远。大卫·哈维(当代西方新马克思主义的代表人物)近年来在访谈中强调:为什么马克思是正确的?资本主义,并没有解决它的危机所带来的问题,而是把问题转移了。因此,不纳入空间维度便无法描述资本主义的运作。反过来,不借助马克思主义的工具也难以理解和抵制现代城市的变迁。

并不过时,马克思思想生命力顽强

200周年诞辰的特殊节点,多少使得大众对马克思的热情变得声势浩大,并且五花八门。纪念纸币之外,马克思主题巧克力、马克思主题啤酒等亦纷纷大行其道。而说到“酒”,周刊记者不禁想提一提这位非凡人物与之的渊源。

作为德国优质葡萄酒盛产地,特里尔的一款“中高端红酒”恰日“卡尔·马克思”。考据发现,马克思的父母,在特里尔附近拥有两个酒窖,耳濡目染葡萄种植者以及酒农的生活,不仅是马克思少年的一份记忆,更成为他日后在经济学、社会学方面的启发和灵感来源。而马克思思想在全球传播,自是让特里尔的老乡们与有荣焉,当地人对马克思的学说、理论与主张,总能说出个一二来。

位于特里尔北坡地上的吉奥格·弗里茨·冯·内尔酒庄建于1803年。现今酒庄主人艾薇·冯·内尔丈夫的高祖父约翰·彼得·冯·内尔是马克思的同学,他上学时对马克思的印象是,“并不太惹人注目”。到了艾薇叔祖奥斯瓦尔德·冯·内尔·布朗宁的年代,马克思已蜚声欧洲,奥斯瓦尔德给家人留下一句话:“应该去读读马克思。”

在《资本论》等著作中,马克思常以葡萄酒业为例阐述劳动价值,分析社会资本构成和一些不合理现象。例如,他在《资本论》第十三章阐述“生产时间”时,就用葡萄酒在酒窖里发酵和存放的时间,说明资本处于生产过程中的全部时间并不必然是劳动时间。

而经得起时间考验的思想,仿如经得起时间考验的美酒。眼下,西方重读马克思的迫切性和必要性似乎已不言而喻。当代资本主义世界,亟需灌下能够“酒到病除”的琼浆玉液,浇胸中块垒——尤其,2008年金融危机爆发之后,世人不免再度反思,资本逻辑支配下的社会制度及世界秩序。

正是在这样的背景下,法国经济学家托马斯·皮克迪的《21世纪的资本》(Le capital au XXIesiecle)2014年年初甫一问世,便在美国和法国引起轰动,经济学家读,历史学家读,普通读者也读,人人想从中得到答案,解开谜团。当年适逢马克思《资本论》(第三卷)出版120周年,皮克迪的“资本”新著,也被认作是向大师的一种致敬——两者都对收入分配问题极为关注,两者都传递了“经济学离不开政治经济学”的信号。在太多学者埋头计量经济学的“此时此刻”,皮克迪的论述无疑是当头棒喝——经济学要研究的是大问题。《21世纪的资本》带有极强的编年史学派的痕迹,专著以300年的数据研究得出一个结论:全球的资本回报率高于經济增长率。

2018年4月13日,德国特里尔,中国赠送给德国的马克思铜像树立在毗邻其故居的西梅翁教堂广场。

站在全球化的角度分析,那场金融危机的罪魁祸首是什么?是由于信息的非对称,资本市场的无效性,投资活动过度投机,虚拟经济的高度发展有时危及实体经济,带来对实体经济具有巨大破坏作用的金融危机。这一轮经济全球化的基本动力是资本逐利,载体是跨国公司,以美国为代表的发达国家为跨国公司全球产业价值链的布局提供资本和技术,而新兴经济体为跨国公司全球产业价值链提供劳动力、土地和环境等要素,由此形成了全球层次明晰的要素供需循环体系——发达国家成为产品需求方、产业资本供给方以及金融资本需求方;新兴经济体成为劳动力供给方、产品供给方、产业资本供给方以及金融资本供给方。鉴于要素供给能力的上升超过其产品需求,新兴经济体成为贸易顺差国和外汇储备盈余国,在本国缺乏有效率的资本市场的情况下,这些资本又通过国际金融市场回流到美国进行配置,使得美国的虚拟经济过度繁荣,资金流向各类债券、金融衍生品和大宗商品市场,带来个人、公司和政府杠杆率的大幅上升,最终酿成全球性金融危机。

这是马克思在一个多世纪前业已揭示和预言的。

皮克迪遭遇了质疑,他构建的不完整的模型与“耸人听闻”的后金融危机宣言让欧美保守派倾向的人士颇感不适,特别是他激进的政策建议(联合全球向资本征重税)太理想化,太不切实际。科技的发展以及资本主义的自我修复,是药效绵长的麻醉剂,但《21世纪的资本》的横空出世,实则再次有意无意地印证了“马克思并不过时”,印证了前文刘日明教授所言,“只要当代资本主义世界的根本性质没有发生变化,马克思思想就永远有生命力”。

恍惚间看到,那位“大胡子”智者,隔着时空之门,微笑着端起一杯葡萄酒;随即,他又为我们,指向了遥遥的远方。