河流生态修复的顶层设计思考

2018-05-11林俊强陈凯麒曹晓红祁昌军彭期冬

林俊强,陈凯麒,曹晓红,祁昌军,4,樊 博,彭期冬

(1.中国水利水电科学研究院,北京 100038;2.环境保护部 环境工程评估中心,北京 100012;3.水利部科技推广中心,北京 100038;4.河海大学 水文水资源学院,江苏 南京 210098)

人类与河流的关系已逐渐从原始自然阶段、河流工程控制阶段,发展到了河流污染治理阶段和河流生态系统综合修复阶段[1]。随着人们生态环保意识的觉醒,越来越多学者、工程师、管理者乃至社会公众都开始关注受损河流的治理与生态修复问题[2-5]。近些年来,全国各地也在积极践行“生态保护与绿色发展”理念,开展受损河流的治理与修复工作[6-8]。但目前相关工作多集中于针对某一具体河流或河段的修复工程实例[9],缺乏对河流生态修复理念、目标和方法的系统归纳与梳理,更无可供复制与推广的生态修复模式和技术流程。因此,从长远角度考虑,只有在河流生态修复方面做好顶层设计,对河流治理与修复进行科学规划和统筹安排,才能避免“头痛医头脚痛医脚”甚至“头疼医脚”式的盲目治理,分阶段逐步恢复河流至近自然状态。本文从宏观战略角度,探讨受损河流生态修复的顶层设计思路和关键技术流程,以期为河流的生态保护、修复和适应性管理等工作提供借鉴。

1 国内外河流生态修复的实践概况和发展历程

河流生态修复是通过适度人工干预,促进河流生态系统恢复到较为自然状态,即修复受损河流的物理、生物和生态过程,使其较目前状态更加健康、稳定和可持续,同时提高河流生态系统价值和生物多样性[10]。20世纪中叶以来,西方发达国家开始意识到人类活动对河流生态系统造成的损害,陆续开展河流生态修复相关的理论研究和实践工作。1965年,德国Ernst Bittmann在莱茵河用芦苇和柳树进行了生态护岸实验,实现了对河流结构的修复,可以看成是最早的河流生态修复实践[11]。1960年代起,欧洲多国开始实施有效的污染控制,欧洲河流水质得以明显改善,但河流的栖息地质量、生物多样性状况依然不容乐观[12]。1972年,美国颁布“清洁水法”,有效控制了河流的点源污染问题。然而,单纯的水质污染治理并不能有效再造生物栖息环境、恢复生物多样性[5],于是人们重新审视传统的河流管理技术。1980年代,德国、瑞士等国提出了“重新自然化”概念,将河流修复到接近自然的程度[13]。自此,欧洲开始兴起河道复原工程,即将原有裁弯取直河道通过堵直复弯恢复成弯曲自然河道。1990年代,美国拆除废旧堰坝恢复河流生态的工作得到空前展开,1999—2003年期间,就已拆除位于小支流上的病险水坝168座,拆坝后大多数河流生态环境得以恢复,尤其是鱼类洄游通道和生存环境得到改善[14]。早期河流生态修复的实践活动主要集中在单一河流,以及河流水质、结构形态或连通性等单一方面的修复。随着理论研究和实践探索的逐渐深入,河流生态修复已从单纯的结构性修复发展到整个系统结构、功能与动力学过程的综合修复[15],生态修复的范围也从河道本身向河漫滩、河岸带延伸[16],生态修复的尺度则从局部河段和单一河流,扩展到河流廊道和整个流域[17]。例如,莱茵河保护国际委员会(ICPR)提出的“莱茵河行动计划”,该计划在流域生态修复思想的指导下,莱茵河沿线各国投入数百亿美元用于治污和生态系统重建,采取了包括建设污水处理厂、改善河道水体水质、建设人工湿地、恢复沿河植被、增建鱼道或改建鱼道、清除河道中妨碍鱼类上溯的建筑物、保护鱼类产卵场、引入大西洋鲑鱼种和为洄游鱼类制定专门的调度方案等多种技术手段[18-19],经过多年行之有效的综合生态修复,2000年莱茵河全面实现了预定目标,沿河植被茂密、湿地发育、水质清澈,鲑鱼等鱼类、鸟类和两栖动物重返莱茵河,成为河流生态修复的典型成功案例。目前,欧美发达国家已经启动长期河流生态修复规划,例如美国已经开始推进基西米河、密西西比河、伊利诺伊河、凯斯密河和密苏里河等流域的整体生态修复,并规划了长达20年的60万km河流修复计划[13];丹麦自1985年起开始分阶段实施对斯凯河的3类生态修复(类型I:滩地、深潭的构造、鱼类产卵场的改善等小规模、局部性环境改善;类型Ⅱ:河道内跌水的改善、鱼道的设置、恢复河流连续性等;类型Ⅲ:恢复河道及其平原地带的生态、理化功能,恢复原来河道的弯曲形式,在冲击平原地带进行湿地再造等),1985—1996年进行大量类型I和类型Ⅱ修复,1997年至今开始进行类型Ⅲ修复,从点到线,再从线到面,以流域为单位进行规划,有序推进河流生态修复[20]。

我国对河流生态修复的认知始于1990年代,2000—2005年为我国河流生态修复理念的萌芽阶段,该阶段的研究工作主要是学习国外河流治理的管理理念和生态修复的技术成果,并形成针对我国河流现状、治理目标及面临问题的学术见解[11]。其中比较具有代表性的有1999年刘树坤[21-23]提出的“大水利”理论框架,认为河流的开发应强调流域的综合整治与管理,同时注重发挥水的资源功能、环境功能和生态功能,其访日系列报告中还详细介绍日本在河流开发与管理方面的理念、对策以及生态修复的思路、步骤、方法和措施等;2003年董哲仁[24]提出的“生态水工学”概念和相关理论,分析了以传统水工学为基础的治水工程的弊病和对河流生态系统的不利影响,认为在水利工程设计中应结合生态学原理,充分考虑野生动植物的生存需求,保证河流生态系统的健康。这些早期的理念引进、理论探讨和治理框架构建为我国后续河流生态修复的实践活动奠定了重要基础。2004年,水利部印发了《关于水生态系统保护与修复的若干意见》(水资源[2004]316号),首次从国家部委层面提出了水生态保护与修复的指导思想、基本原则、目标和主要工作内容,标志着国家水生态保护与修复意识的全面觉醒。2005年至今,我国河流生态保护与修复工作进入快速发展阶段,河流生态保护与修复实践在全国遍地开花。2005—2015年,水利部在全国范围内先后启动了无锡、武汉、桂林、莱州、丽水、新宾县、凤凰县、松原、邢台、西安、合肥和哈尔滨等14个不同类型水生态系统的保护与修复试点,2013年起水利部大力推动水生态文明建设,先后启动两批105个全国水生态文明城市建设试点,通过打通断头河、连通水系、调水补水、生态护岸、污染沟道治理等多种措施,改善河流生态功能。2014年,环保部印发《关于深化落实水电开发生态环境保护措施的通知》,要求深化落实水电站生态流量泄放措施、下泄低温水减缓措施、栖息地保护措施、过鱼措施、鱼类增殖放流措施和陆生生态保护措施,对受水电开发影响河流的生态保护与修复工作提出了明确的具体要求。近10年来,大型水电企业也开始转变水电站运行管理模式,积极通过各类生态环保措施减缓和修复水电站对河流生态的不利影响。例如,中国长江三峡集团公司自2011年至今,通过三峡水库的人造洪峰调度,连续7年实施针对四大家鱼自然繁殖的生态调度试验,有效促进了四大家鱼的产卵繁殖活动;2017年,溪洛渡水库通过操作叠梁门取上中层水的方式,调节出库水温,以促进产粘沉性卵鱼类(如达氏鲟、胭脂鱼等)产卵繁殖;2014年三峡集团与四川省凉山州签订黑水河鱼类栖息地保护责任框架协议,将金沙江支流黑水河作为乌东德、白鹤滩水电站鱼类替代生境予以保护。华能澜沧江水电有限公司于2012年收购并拆除澜沧江上游支流基独河的四级电站,以保护云南裂腹鱼等珍稀鱼类生境,通过河流连通性恢复、河流蜿蜒形态多样性修复、河流横向断面多样性修复、浅滩-深潭结构营造、人工湿地修复和河道内部栖息地强化修复等多种工程措施,恢复支流的自然生态和鱼类栖息地环境[25]。

在国家战略层面,2012—2013年,国务院相继批复了长江、辽河、黄河、淮河、海河、珠江、松花江和太湖七大流域综合规划,规划报告中制定了流域一系列控制性指标和流域用水总量控制、用水效率控制及水功能区限制纳污三条“红线”规划,明确了不同河流河段治理开发和保护的功能定位及其目标任务。2014年,发改委印发《全国生态保护与建设规划(2013—2020年)》,规划中明确提出保护和恢复湿地与河湖生态系统的要求。2015年,《全国水资源保护规划(2015—2030年)(初稿)》编制完成,规划报告中明确要求建成水资源保护和河湖健康保障体系,实现水质、水量和水生态统一保护目标。这些相关规划在一定程度上体现了国家水生态文明建设顶层设计的初衷,但由于涉及面广,规划内容较为宽泛,在具体河流生态修复的实施过程中常出现规划落地难或存在偏差等问题。另一方面,我国迄今为止已实施了大量中小河流、大江大河的河流生态修复工程,其中也不免存在一些“头痛医头脚痛医脚”式的盲目治理、或因管理不善导致修复工程验收后荒废甚至较修复之前恶化的情况。因此,有必要在河流生态修复方面提出专项的顶层设计思路,以指导河流生态修复规划、修复工程实践和修复后管理等方面工作。

2 河流生态修复的顶层设计思路

所谓顶层设计,是指运用系统论方法,从全局角度,对某项任务的各方面、各层次和各要素进行统筹规划,落实具体实施手段,以集中有效资源,高效快捷实现目标。换言之,顶层设计是总体规划的具体化。

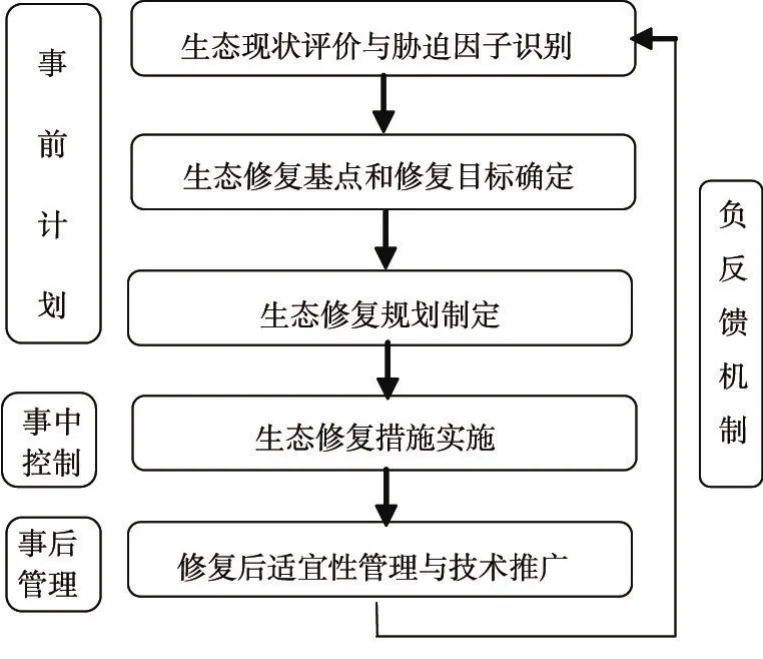

本文从事前计划、事中控制和事后管理3个顶层设计阶段梳理了河流生态修复的相关工作,提出了针对河流生态修复全生命周期的顶层设计思路和关键技术流程,其逻辑关系如图1所示。首先,在事前计划阶段,需要对河流的生态现状进行全面摸底和科学评价,据此确定修复目标和生态修复基点,然后再制定与当前社会发展和生态环境要求相适应的生态修复规划。在事中控制阶段,即生态修复措施的实施阶段,首先需落实各级规划和环评审批文件中涉及的生态环保措施,其次对于工程措施需要严格控制工程设计、工程质量和工程安全,对于非工程措施需要审慎控制措施执行规程,确保被修复河流的生态功能不降低、空间面积不减少、保护性质不改变。在事后管理阶段,需要对修复后的河流进行适应性管理,通过建立负反馈机制,不断完善、改进修复措施和管理方式,确保河流生态系统朝着越来越健康的方向发展,以达到长效久治的目的。对于成熟且效果良好的河流生态修复技术与修复模式,应鼓励和探索在其他河流的推广应用。河流生态修复顶层设计各阶段间具有上下承接的有机联系,“生态现状评价与胁迫因子识别”明确了生态修复的起始状态,“生态修复基点和修复目标确定”给出了生态修复的基准和导向,“生态修复规划制定”确定了修复的优先序和各阶段实施方案,“生态修复措施实施”确保修复工作落地,“修复后适宜性管理与技术推广”提供修复效果反馈信息,形成负反馈机制,循环调整并逐步完善上述各技术流程工作。具体各阶段关键技术流程将在下文进行详细阐述。

图1 河流生态修复的顶层设计思路

3 河流生态修复顶层设计的关键技术流程

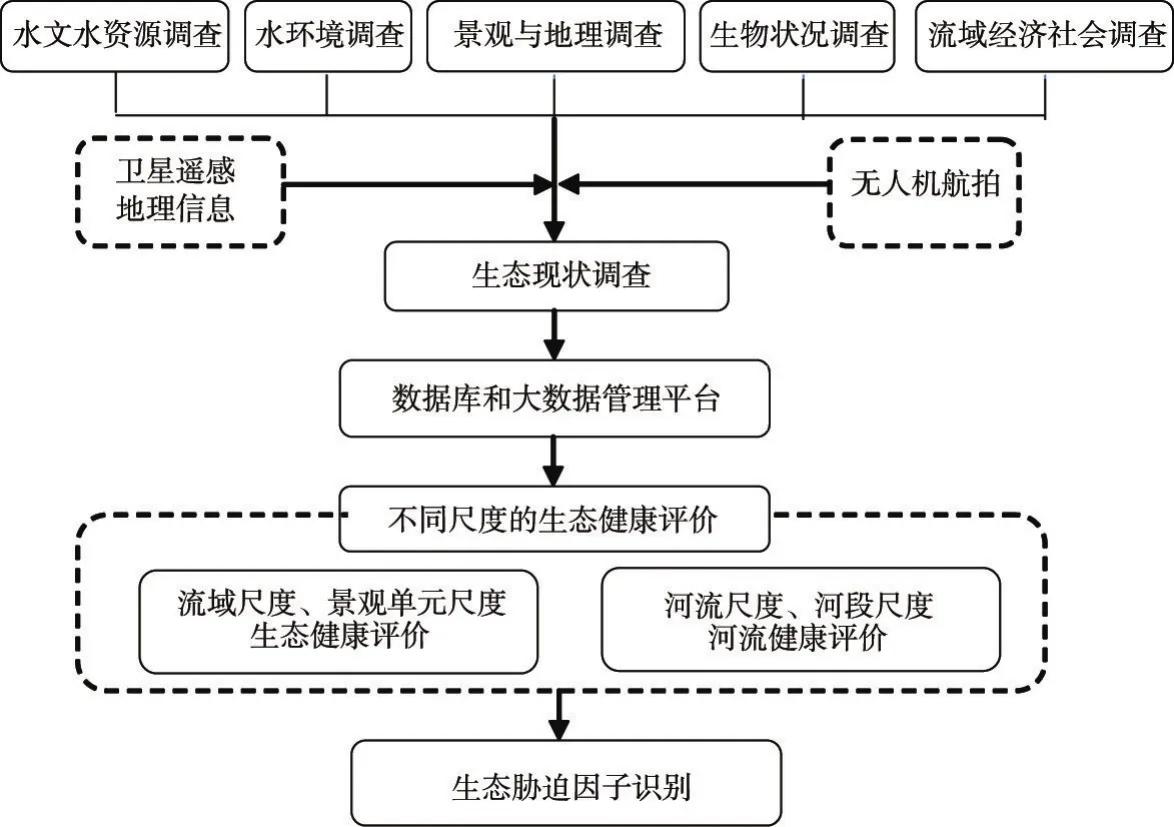

3.1 生态现状评价与胁迫因子识别 生态现状是生态修复顶层设计的起点,因此生态现状评价与胁迫因子识别是河流生态修复的重要基础和前提条件。对流域生态现状与胁迫因子进行识别,首先需要对地区的生态现状进行调查,调查的内容主要包括:水文水资源、水环境、景观与地理、生物状况以及流域经济社会。调查过程中可以运用一些先进的技术手段,例如卫星遥感、地理信息系统、无人机航拍等技术,来进行拍摄和空间地理数据的收集。获取数据资料后,需对数据进行标准化处理,并且通过数据库和大数据管理平台进行数据的整编、整合。在此基础上,构建不同尺度的生态健康评价体系,例如流域尺度、景观单元尺度的生态健康评价,河流尺度、河段尺度的河流健康评价,并识别出生态胁迫因子,或者是生态修复过程中最为关键的控制性因子,以便于后续规划和修复工作中“对症下药”,进行重点整治。生态现状评价与胁迫因子识别的技术路线如图2所示。

图2 生态现状评价与胁迫因子识别技术路线

3.2 生态修复基点和修复目标确定 确定生态修复基点和修复目标是目标管理的重要环节,以此才能有效指导和推进河流生态修复的各项工作。生态修复基点是指河流进行生态修复时参照状态的定量表述。一般河流生态修复基点的确定是依据河流未受人类干扰或者干扰较小时的健康自然状态[26],而河流的健康自然状态往往表现在良好的水质条件、节律的水文情势、适宜的物理形态、适当的河岸缓冲带和丰富多样的水生生物等多个方面。因此,在确定生态修复基点时应该从反映河流健康的不同方面制定不同类型的修复基点。再者,对于跨流域河流或者相同河流跨区间(河源、上游、中游、下游)河段,在河流特性上往往存在显著差异,制定生态修复基点时也需要考虑这些显著差异的影响。在实际修复基点的确定过程中,发现有些河流在未受干扰或干扰较小时期,监测数据匮乏甚至空白,导致生态修复基点难以确定。笔者认为,这种缺乏历史资料的情况下,可采用“空间置换时间”的方法[27],选择河流特性近似的相邻河流或河段作为参照对象,应用其健康状态良好时期的数据(历史数据或现状数据)来确定生态修复基点。

河流生态修复的目标主要包括水质改善、河岸带稳定、栖息地增加、生物多样性增加和渔业发达,同时满足人们美学和娱乐需求[10]。生态修复工作不可能一蹴而就,因而在制定生态修复目标时,应遵循“循序渐进”原则。倘若一条重度污染的河流在制定生态修复目标时,未先要求从根源上控制污染物排入并进行水质恢复,而是急于求成、一步到位的要求达到生物种群恢复和生物多样化,盲目地应用生物措施、引入物种和增殖放流,无疑会导致河流生态修复的效果事倍功半、甚至失败。

生态修复工作按照“循序渐进”原则可分为4个阶段:水环境质量保护与恢复、生态需水保障与恢复、栖息地保护与恢复和生物多样性保护与恢复,具体每一阶段制定生态修复规划时应着重考虑的内容将在后文中进一步阐述。在修复目标确定过程中,首先要根据生态现状评价和生态胁迫因子识别结果,明确当前生态修复工作的起始阶段。不同阶段生态修复目标应有所侧重,例如在水环境质量保护与恢复阶段,应侧重于水质类目标;生态需水保障与恢复阶段,应侧重于水文类目标;栖息地保护与恢复阶段,应侧重于河流物理形态及河岸带类目标;生物多样性保护与恢复阶段,应侧重于生物类目标。而后将生态现状与修复基点相比,量化各指标在现状与健康状态间的差距,将生态恢复至修复基点的40%、60%和80%等水平状态作为不同时期(如1年、2年、5年等)的生态修复目标。同时,在生态修复工作的不同阶段可设置控制性目标和引导性目标(例如在水环境质量保护与恢复阶段,将水质类目标设置为控制性目标,水文、物理形态、河岸带、水生生物等方面目标设置为引导性目标),将控制性目标作为硬约束,引导性目标作为方向指引,以明确河流生态修复的量化考核要求,并指明河流生态修复的方向。对于重要河流和脆弱敏感性河流,生态修复基点和修复目标应尽可能通过水利、环境、渔业、国土等多方行政主管部门和专家会商确定。

此外,在制定生态修复目标时,为了提高公众的参与度,还可采取定性指标和定量指标相结合的方式,在专业指标体系的基础上,为公众和中小学生户外实践量身订制一套定性或者半定量的河流健康评价指标体系,并制定一些易于辨别的定性修复目标(例如莱茵河生态修复计划明确把大马哈鱼回到河流作为修复目标[28],德国Isar河的生态修复则将在河流中安全游泳、洗浴作为修复目标[5,29]),以此鼓励公众积极参与到河流生态保护与修复工作中,促进人们从生态环保意识的“觉醒”向“自觉”转变。

3.3 生态修复规划制定 河流的生态修复需要将整个流域作为整体来进行统筹考虑和战略规划,但是在实际修复过程中,有限的资金难以对全流域进行全面修复,需要有选择、有重点地对某一河流或局部河段进行优先修复,这就涉及到修复优先序的问题[30]。因此,在制定河流生态修复规划时,首先需要从流域层面出发,基于流域生态现状评价和胁迫因子识别结果,建立适当的修复优先序选择模型,以确定最佳的修复战略和资金分配计划。例如,Bohn等[31]建立了一个基于流域分析技术的确定修复优先序模型,从区域、盆地、流域和地点4个生态尺度确定了河流修复的优先权。Petty等[32]应用河流生态价值权衡方法,计算并确定河流的修复优先序和流域的最佳修复战略。

在确定了河流修复优先权后,进一步根据具体河流或河段生态现状评价和生态胁迫因子识别结果,确定生态修复工作的起始阶段,制定该阶段及后续阶段的修复规划。上述河流生态修复的4个阶段中,水环境质量保护与恢复阶段、生态需水保障与恢复阶段、栖息地保护与恢复阶段以及生物多样性保护与恢复阶段之间,具有依次递进、从量变到质变的关系,每个阶段都有不同的规划要点。(1)在水环境质量保护与恢复阶段,需计算河流水域的环境容量和纳污能力,根据水域纳污能力和规划目标,进行入河污染物控制。(2)在生态需水保障与恢复阶段,需选择符合地区实际的方法计算生态基流,对规划范围内的生态敏感区(如产卵场、索饵场、越冬场),提出包括敏感时期需水总量和需水过程的敏感生态需水需求,实施生态基流和敏感生态需水的保障和恢复措施,如限制取水措施、设置生态泄流和流量监控设施等。对水库大坝引发的涨水过程减弱、低温水下泄和滞温效应等问题,应根据下游敏感保护对象要求,制定工程优化调度方案、分层取水措施和生态补偿对策。(3)在栖息地保护与恢复阶段,对重要栖息地划定生态保护红线,在满足河道行洪能力的前提下,维持和恢复河道主槽、浅滩深潭结构、河漫滩、河岸带等自然特征,保持一定的河岸缓冲带宽度,维持和恢复河流蜿蜒性特征,保护和恢复河流栖息地的多样性。(4)在生物多样性保护与恢复阶段,需根据流域珍稀、濒危、特有和重要经济物种与生物资源调查结果,确定保护优先顺序,采取就地保护为主、迁地保护为辅的原则,制定流域生物多样性保护与恢复方案,同时加强管理,防止外来物种入侵。对处于濒危状况或受到人类活动胁迫严重、具有生态和经济价值的特定鱼类,应制定实施增殖放流方案。

3.4 生态修复措施实施 生态修复措施的实施是河流生态修复顶层设计的实质性进展阶段。落实和控制修复措施的实施是确保河流生态修复各项战略构想和规划有效落地的重要保障。从宏观控制层面,首先要落实各级规划和环评审批文件中涉及的生态环保措施。从近几年生态环保措施的落实情况看,各级规划中涉及的河流生态措施由于缺乏刚性约束,仍存在落地难或修复措施缩水等问题。而环评审批文件中涉及的生态环保措施由于环保督查和问责力度的加码,河流生态措施落实情况较好,且呈逐年加强态势。据环保部环境工程评估中心统计,2000—2017年送审环评审批的120余水电项目,落实河流栖息地保护与修复措施的项目占比达40%以上(2012年至今该比例已达100%),所涉及的河流修复和保护长度达5000余公里(其中干流1000余公里,支流4000余公里)。因此,抓落实可在规划和环评等顶层设置可量化的刚性约束,或依托水利部推行的河长制及相关责任人,确保河流生态修复规划和措施的落实。

从具体工程或措施控制层面,则需把控技术措施的科学合理实施。受损河流的生态修复主要有以下几个方面技术措施。(1)水质净化与改善措施:包括原位净化和异位净化两大类措施,原位净化主要通过人工打捞杂物垃圾、向水体投放化学或生物药剂、在水面设置生物浮床和曝气设施等实现水质净化;异位净化主要采取管道截污、导流,将受污染河水引入人工湿地或污水处理厂处理,以达到水质改善目的;该方面措施主要适用于水环境质量保护与恢复阶段。(2)生态调度措施:对河流的水文过程进行丰水期和枯水期的调度,应在满足人类社会防洪和兴利需求的前提下,尽可能兼顾河流生态系统的最小生态需水要求,同时还需根据生态保护目标(如重要经济鱼类或珍稀特有鱼类),开展适度的人造洪峰调度,刺激鱼类产卵繁殖;对水库水温分层现象明显的高坝大库,若坝下河段存在对水温变化敏感的重要生态保护目标时,应采取分层取水措施减缓水温影响;该方面措施主要适用于生态需水保障与恢复阶段。(3)河流结构的自然化改造措施:通过恢复河流弯曲、生态护坡改造、恢复河岸缓冲带等措施恢复河流自然形态;通过生态丁坝构建、浅滩深潭构建、人工产卵场再造等措施实现不同鱼类、不同生命周期和不同环境栖息地的重构;该方面措施主要适用于栖息地保护与恢复阶段。(4)连通性恢复措施:对效率有限、截断自然基流的引水式电站,或完成历史使命的小水电,可实行拦水建筑拆除和自然河道重塑治理,恢复河流连通性;该方面措施主要适用于栖息地保护与恢复阶段。(5)过鱼设施:大坝阻隔鱼类洄游通道,影响上下游鱼类种群交流,可通过升鱼机、鱼道、集运鱼系统、仿自然旁通道,仿生态过鱼设施等措施,一定程度上帮助鱼类洄游,恢复种群交流;该方面措施主要适用于生物多样性保护与恢复阶段。(6)鱼类增殖放流措施:依据放流水域生境适宜性和现有栖息空间的环境容量,明确放流目标、规模和规格,放流对象和规模应根据逐年放流跟踪监测结果进行调整;该方面措施主要适用于生物多样性保护与恢复阶段。

在这些技术措施的具体实施过程中,需要严格进行过程控制,确保生态修复措施不破坏原有河流生态系统。对于工程措施,如河流自然化改造,需充分考虑行洪安全,复核雍水水面线,合理进行工程设计,严格控制施工质量和工程安全;对于非工程措施,例如生态调度,需科学论证生态调度方案,制定相应电调和水调操作规程,在确保防洪安全和水库运行安全的前提下,审慎执行生态调度规程。

3.5 修复后适应性管理与技术推广 河流生态系统中,生物与生物之间、生物与环境之间都存在着各种反馈,生态平衡是在不断循环反馈的演进过程中达到的。在河流治理与生态修复的过程中,人为干预的保护措施,是难以一步到位、一劳永逸地达到修复目标的。因此,需要遵循自然规律,通过适应性管理,建立“胁迫因子识别—修复基点与修复目标确定—生态修复规划制定—生态修复措施实施—适应性管理(包括生态监测、效果评估、河流管理)—调整(包括重新识别胁迫因子、重新确定修复目标、调整规划与实施方案)”的循环负反馈调节机制,逐步缩小生态现状与健康自然状态的差距,使生态系统达到稳定趋好的状态。

适应性管理包括生态监测、效果评估和河流管理三方面内容。生态监测是获取反馈信息的基础[26],而反馈信息的获取,则需通过涵盖水文、水质、气象、河流生态水量、污染物排放、重要栖息地和标志性生物等内容的生态监测。效果评估是形成反馈信息的必要手段,随着科学技术的发展,各类生态修复的技术措施层出不穷,如生态流量下泄、生态调度、排污治理、分层取水、生态河岸带建设、栖息地恢复、增殖放流和过鱼设施等,其实施效果如何、措施是否合适和保护是否恰当,都缺乏有效评价,从而使河流生态修复工作陷于盲目境地。一些学者强烈呼吁制定必要的修复效果评估标准或准则,积极开展生态修复效果评估[33-34]。2000年以后,美国平均每年投入10亿美元进行河流生态保护和修复工作,截至2004年底美国共有37 000多个河流生态保护和修复项目,其中仅有10%左右项目进行了监测和评估,由此失去了吸取经验教训的宝贵机会[35],可见河流修复工作中,长期生态监测和效果评估的重要性。河流管理则是整个循环负反馈机制的驱动力,目前环境影响评价中的验收环节、后评价要求和正在逐步推行的许可证制度,在一定程度上为适应性管理提供了制度保障,此外还需要进行必要的法律法规建设、生态补偿机制建设、监督与考核机制建设、监控和应急能力建设、管理机构和队伍建设。

在适应性管理过程中,对于修复效果良好的先进成熟技术,应列入推广计划,鼓励技术创新和技术推广,推动河流生态修复工作不断进步和发展。近年来,在国家“绿色发展”理念指引下,从水利主管部门到科研院所和生态环保企业,对河流生态修复的技术创新和技术推广都投入了越来越多的关注。越来越多的河流生态修复技术也从研发阶段逐渐步入推广阶段并走向市场。据水利部科技推广中心统计,2011—2017年,通过水利部科技推广计划项目及水利技术示范项目两类专项项目扶持的河流生态修复推广项目共计18项,总计金额超2600万元,推广项目数和资金扶持力度较2010年以前大幅增加。2013—2017年,通过科研院所和生态环保企业自主申报,在水利先进实用技术重点推广指导目录上进行推广的河流生态修复技术合计达66项,且呈逐年递增趋势。然而,这些专项扶持和自主申报推广的生态修复技术多集中于水质净化和河流结构自然化改造两个方面,且尚无较为成熟系统的推广模式。因此,在未来相关科学研究和技术推广方面,应鼓励其他类型生态修复技术的创新和推广,鼓励组建多种形式的生态修复技术创新与转化联盟,推动“产-学-研”协同创新,在政策上进一步扶持和加强河流生态修复领域共性关键技术的研发和成果转化。对于较为成熟且修复效果良好的生态修复技术和研究成果,应鼓励在多种类型河流中进行先行先试,探索在其他河流的推广应用模式。

4 问题与展望

我国河流生态修复工作起步较晚,但发展迅速。1990年代至今短短20余年,我国河流生态修复工作先后经历了萌芽、全面觉醒和快速发展阶段,目前已在全国范围内“遍地开花”。纵观国内外河流生态修复的发展进程,对比相关研究成果和实践经验,发现我国河流生态修复工作仍存在如下问题,未来仍需进一步深入探讨与完善。(1)生态监测体系非常不健全。目前,我国已建立较为完备的水文、气象监测网络,2010—2015年期间也基本建立了覆盖全国主要水体的水质监测网络,重要水功能区监测覆盖率达到80%以上,但是与河流生态修复息息相关的生态监测体系仍未形成监测网络,鱼类、藻类、底栖动物、栖息地地形流场等数据的监测多依赖于科研性质的短期测量,远未实现常规监测目标。在未来工作中迫切需要建设常规的生态监测网络,开展长期生态监测工作,掌握河流修复后的动态演变过程。(2)流域生态修复与局部生态修复之间缺乏统筹规划。在经济发达地区,河流生态修复存在过度投资或重复投资现象,在经济欠发达地区,有限资金又难以使污染河流有效恢复。在未来河流生态修复规划中,可以考虑以流域为单元进行修复优先权排序与资金分配,在经济发达地区与欠发达地区之间建立生态补偿机制,使河流生态修复资金在全国范围内有的放矢,用于刀刃。(3)生态修复效果评价体系尚不健全。目前我国在河流生态修复方面采取了很多生态环保措施,例如分层取水措施、生态调度措施、生态河岸带建设等,但是这些措施的效果如何缺乏科学评估,有些措施甚至在效果并不清楚时就大规模地推广应用,从而造成大量资金浪费与重复建设,甚至重复犯错,因此迫切需要建立河流生态修复的效果评价体系,科学评价各类生态环保措施的效果。(4)适宜性管理机制尚不健全:目前我国河流生态修复工作普遍缺乏适宜性管理,很多修复工程验收完工后常因为管理不善而荒废,因此急需建立河流生态修复的负反馈与修正机制,不断吸取经验教训,改进和完善河流生态修复措施和管理机制,实现河流生态修复的长效久治。

5 结语

近年来,我国河流生态修复大力发展,但实际修复工作大多是以生态环境问题为导向,以专项修复工程为推动,缺乏规划层面的顶层设计,继而常导致修复目标单一、修复实践盲目、修复工作不成体系等问题。本文通过文献梳理与分析,提出了“生态现状评价与胁迫因子识别—生态修复基点和修复目标确定—生态修复规划制定—生态修复措施实施—修复后适宜性管理与技术推广”这一流程式的河流生态修复顶层设计思路,并通过适应性管理调整前述相应流程,形成良性循环的负反馈调节机制,逐步缩小生态现状与健康自然状态的差距。结合国内外研究成果和实践经验,详细阐述了顶层设计过程中的关键技术流程,提出了生态现状评价与胁迫因子识别的技术路线,生态修复基点和修复目标的确定方法建议,不同阶段生态修复规划的要点,不同阶段生态修复的适用措施,生态修复的适应性管理构架以及“产-学-研”协同创新和先行先试的推广导向建议,以期为河流生态修复的规划和方案设计提供参考与借鉴。

参 考 文 献:

[1]倪晋仁,刘元元.论河流生态修复[J].水利学报,2006,37(9):1029-1037.

[2]倪晋仁,崔树彬,李天宏,等.论河流生态环境需水[J].水利学报,2002(9):14-19.

[3]韩玉玲,夏继红,陈永明,等.河流生态建设—河流健康诊断技术[M].北京:中国水利水电出版社,2012.

[4]孙东亚,董哲仁,许明华,等.河流生态修复技术和实践[J].水利水电技术,2006,37(12):4-7.

[5]钱正英,陈家琦,冯杰.人与河流和谐发展[J].河海大学学报(自然科学版),2006,34(1):1-5.

[6]董哲仁,孙东亚,赵进勇,等.生态水工学进展与展望[J].水利学报,2014,45(12):1419-1426.

[7]余国安,王兆印,张康,等.人工阶梯—深潭改善下切河流水生栖息地及生态的作用[J].水利学报,2008,39(2):162-167.

[8]王庆国,李嘉,李克锋,等.减水河段水力生态修复措施的改善效果分析[J].水利学报,2009,40(6):756-761.

[9]徐菲,王永刚,张楠,等.河流生态修复相关研究进展[J].生态环境学报,2014,23(3):515-520.

[10]董哲仁,孙东亚,彭静.河流生态修复理论技术及其应用[J].水利水电技术,2009,40(1):4-9.

[11]陈兴茹.国内外河流生态修复相关研究进展[J].水生态学杂志,2011,32(5):122-128.

[12]王薇,李传奇.河流廊道与生态修复[J].水利水电技术,2003,34(9):56-58.

[13]王文君,黄道明.国内外河流生态修复研究进展[J].水生态学杂志,2012,33(4):142-146.

[14]杨小庆.美国拆坝情况简析[J].中国水利,2004(13):15-20.

[15]CLARK S J,BRUCE-BURGESS L.Linking form and function:towards an eco-hydromorphic approach to sus⁃tainable river restoration[J].Aquatic Conservation Marine and Freshwater Ecosystems,2003,13(5):439-450.

[16]BROOKES A,SHIELDS F D.River channel restoration:guiding principles for sustainable projects[J].Geo⁃graphical Journal,1997,163(3):311-312.

[17]董哲仁.河流廊道及其生态修复[J].水利学报,2006,37(12):1476-1481.

[18]董哲仁.河流形态多样性与生物群落多样性[J].水利学报,2003(11):1-6.

[19]NEUMANN D.Ecological rehabilitation of a degraded large river system-considerations based on case studies of macrozoobenthos and fish in the lower Rhine and its catchment area[J].International Review of Hydrobiology,2002,87(3):139-150.

[20]丁则平.国际生态环境保护和恢复的发展动态[J].海河水利,2002(3):64-66.

[21]刘树坤.刘树坤访日报告:河流整治与生态修复(五)[J].海河水利,2002(5):64-66.

[22]刘树坤.刘树坤访日报告:大坝中的生态修复(六)[J].海河水利,2002(6):62-65.

[23]刘树坤.刘树坤访日报告:水力发电站建设中的生态修复(七)[J].海河水利,2003(1):63-66.

[24]董哲仁.生态水工学的理论框架[J].水利学报,2003(1):1-6.

[25]芮建良,施家月.河流生态修复技术在水利水电工程鱼类保护中的应用—以基独河生态修复为例[C]//水利水电工程生态保护(河流连通性恢复)国际研讨会.2013.

[26]RUIZ-JAEN M C,AIDE T M.Restoration success:how is it being measured?[J].Restoration Ecology,2010,13(3):569-577.

[27]RHEINHARDT R D,RHEINHARDT M C,BRINSON M M,et al.Application of reference data for assessing and restoring headwater ecosystems[J].Restoration Ecology,1999,7(3):241-251.

[28]RAAT A J P.Ecological rehabilitation of the Dutch part of the river Rhine with special attention to the fish[J].Regulated River:Research&Management,2001,17(2):131-144.

[29]BINDER W,GOTTLE A,DUAN S.Ecological restoration of small water courses,experiences from Germany and from projects in Beijing[J].International Soil&Water Conservation Research,2015,3(2):141-153.

[30]SCHIEMER F,BAUMGARTNER C,TOCKNER K.Restoration of floodplain rivers:The‘Danuble restoration project’[J].River Research and Applications,2015,15(3):231-244.

[31]BOHN B A,KERSHNER J L.Establishing aquatic restoration priorities using a watershed approach[J].Journal of Environmental Management,2002,64(4):355-363.

[32]PETTY J T,THORNE D.An ecologically based approach to identifying restoration priorities in an acid-impacted watershed[J].Restoration Ecology,2005,13(2):348-357.

[33]HOBBS R J,HARRIS J A.Restoration ecology:repairing the Earth’s ecosystems in the new millennium[J].Restoration Ecology,2001,9(2):239-246.

[34]LAKE P S.On the maturing of restoration:linking ecological research and restoration[J].Ecological Manage⁃ment and Restoration,2001,2(2):110-115.

[35]BERNHARDT E S,PALMER M A,ALLAN J D,et al.Synthesizing US river restoration efforts[J].Science,2005,308:636-637.