《苏州织造局志》载清代补服信息考

2018-05-11王渊

王 渊

(上海视觉艺术学院 时尚设计学院,上海 201100)

江宁(今南京)织造、苏州织造、杭州织造并称“江南三织造”,明代在南京、苏州和杭州旧有织造局,久经停废,清顺治二年恢复江宁织造局;顺治四年重建杭州织造局和苏州织造局。织造局重要工作之一即织造皇帝及官员使用的赏赐、祭祀、礼仪等所需丝绸制品并督织解送。

苏州织造局位于苏州府衙之前,平桥之南,清初“所存仅颓房几间”[1],经重建,成为官府的织造机构。在明清时期,江南财赋甲于天下,苏州既是产丝区,又是消费中心,各种手工艺制作精良。“四方重吴服,而吴益工于服”,苏州地区对织造服饰做工非常讲究,“大都东南之利,其莫大于罗、绮、绢、紵,而三吴为最”[2]。在这样的背景下,苏州织造的兴盛就在情理之中了。较江宁、杭州织造局,苏州织造局更受到清政府的重视,康熙及乾隆皇帝下江南时均曾居住于苏州织造局署。《苏州织造局志》是清康熙年间吴县人孙珮所编,记载了清初苏州织造局恢复生产的情况,是研究清代江南官营织造的重要资料之一。苏州织造局志十二卷,包含“沿革”“职员”“官署”“机张”“工料”“口粮”“段匹”各卷,孙珮曾参加地方志编撰工作,此作等于苏州府志之裁篇别出[3]。书中记载沿革及史实至康熙二十五年(1686年)止。

《苏州织造局志》中有一部分较为零散的资料,描述了当时官造补服的情况,虽不能体现补服织造的全貌,但作为研究清代补服的补充性资料,有着重要的史学价值。

1 《苏州织造局志》涉及的补服资料

补服,从广义的概念上理解,即指明清时期带有补子的服装。清代上至帝王宗亲,下至文武官员,均有符合其身份等地的补服。根据《大清会典事例》记载“御用礼服及四时衣服”“各宫及皇子公主朝服衣服”,均按照礼部所确定的样式,交予江宁、苏州、杭州三处织造恭进。帝王及皇室宗亲使用的补服及补子,也来源于三大织造,从尺寸、纹样乃至制作均严格按照规定,而清代各级官员所着补服,则按例自制。

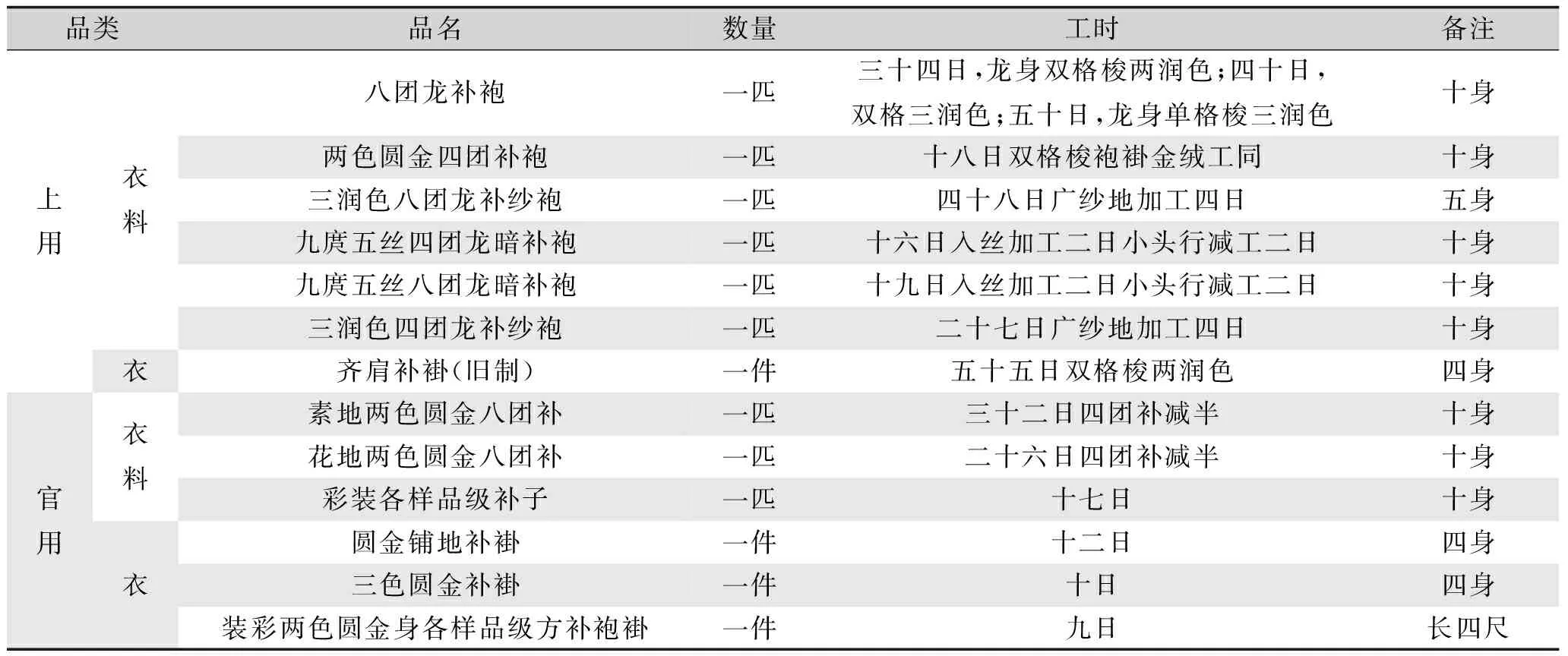

《苏州织造局志》所涉及的补服信息集中在“段匹”部分,分为“上用”(皇帝用)及“官用”(官员用)两大类。上用的如:“八团龙补袍一匹”“四团龙补袍一匹”“两色圆金四团补袍一匹”;官用的如:“三色圆金补褂一件”“圆金铺地补褂一件”“彩装各样品级补子一匹”等。此外,《苏州织造局志》还直接或是间接地提供了当时制作补服的工料、工时等相关数据。如,一匹上用的“十身”“两色圆金四团补袍”,需耗工时“十八日”;而一匹官用的“十身”“两色圆金八团补(素地)”,需费工时“二十六日”[4]……

由此可见,织造局文献记载的内容,涵盖了制作完成的补服,补服匹料及相关的制作工艺信息等。

2 《苏州织造局志》传递的清代补服工艺细节

2.1 品级纹样的尺寸

“自崇德初元,已厘定上下冠服诸制”补服是清代典章制度的一部分[5]。崇德初年是补服的起源时期,等威关系成为服装制度的重要组成部分;顺治九年,定诸王及以下文武官民服饰,补服制度确立。此后,补服制度一直处于一个不断完善的过程中,雍正帝、乾隆帝统治期间,均多次下旨对官员补服制度进行细化与调整,使等威关系更为明晰。乾隆二十四年(1759年)是补服制度的成熟期,各项条例均已完善,除晚清增加了皇子、皇曾孙、皇元孙的补服规定外,后期没有其他变动[6]。补服在服装的胸前及背后使用补子,补子有方、圆两种。清代律例,品官使用方补,文官饰以禽、武官饰以兽:文职一至九品,分别用仙鹤、锦鸡、孔雀、云雁、白鹇、鹭鸶、溪鳥鶒、练鹊、黄鹂纹样;武职一二品官用狮子,三四品用虎豹,五品用熊,六七品杂役用海马犀牛,风宪衙门用白豸,公侯驸马伯用麒麟纹样[5]。

《苏州织造局志》记载,康熙年间织造有一匹“彩装各样品级补子”,“计十身,每身四尺二寸,共长四丈二尺。每匹长四个半块,每半块花长一尺二寸,阔六寸,合对阔一尺二寸”[4]。

这些文字传递出两个重要信息:一是这匹缎料以补服的身长为单位织造,一匹缎料可制成十件补服,每件补服约长四尺二寸;二是这匹缎料上两个半块的补子对合为一尺二寸的方形补,为品官所用。从清代的补服传世实物来看,上至宗室下至百官,补服均为褂的样式,服装前襟打开,因此衣服前片的补子被一分为二,而衣服后片的补子则是完整的。上述文字记载与传世补服情况吻合,半片的补子是用于补服前襟的。

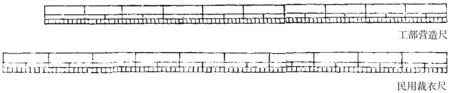

文字描述提到了衣长及补子长宽两个数据:补服每身四尺二寸、补子长一尺二寸阔六寸。织造局属于官营机构,清代的官用尺与民用裁衣尺有异。“尺制。工部制营造尺式。颁直省布政使司,通行所属。”清代文人吴容光参照“会典所载营造尺”绘制了官用尺,又以之为参照画出民用尺,并对两种尺制进行了比较(图1):营造尺的一尺是裁衣尺的九寸,营造尺的一尺一寸一分一厘一毫合裁衣尺一尺。民用裁衣尺自可通行,不在禁例。但如果是制造官物,则仍需以部尺为准[7]。清代的营造尺一尺合今天的32 cm。中国历史博物馆藏有一把“康熙御制”铭残牙尺,每寸长3.2 cm。依照此标准推算,《苏州织造局志》记载的康熙年间彩装品级补匹料,每身衣料约长134.4 cm;每半块补子纵向尺寸约为38.4 cm、横向尺寸为19.2 cm;若在衣襟部位对合,则纵横向尺寸均为38.4 cm。

图1 《吾学录初编》载工部营造尺与民用裁衣尺的差别Fig.1 Difference between cloth-cutting rules of the ministry of works and nongovernmental rules recorded in “Primary Edition of My Study”

笔者曾对明清近三百例不同时间段的补子尺寸数据进行过统计,清初至清末,补子的尺寸呈现出一个由大变小的趋势,清初不少补子的尺寸在40 cm上下;而至清中后期,补子纵横向的尺寸则大多在30 cm以下[6]。《苏州织造局志》中记载的这匹康熙年间彩装补子,尺寸是比较大的。图2为中国丝绸博物馆藏清末武官二品石青色缎地刺绣狮子方补一对,前片的补子为两个半块对合,单片长27 cm、宽14 cm;后片补长宽均为27 cm。从存世的补子实物情况来看,因清代的补子多为事先织绣好,后再缝缀上服装的,在裁剪、缝缀的过程中由于种种客观因素的介入,清代的方补很难达到纵横向尺寸的绝对相等,多为近方形。中国丝绸博物馆的这对狮子方补亦符合此特征。

图2 中国丝绸博物馆藏清末武官补Fig.2 Official robe for military officers at the end of Qing dynasty collected in China Silk Museum

2.2 补服的裁剪结构

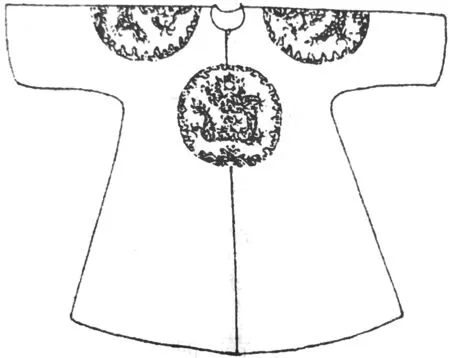

清代上至皇亲宗室、下至百官,补服的差别主要在于纹样,而非款式。清律,皇族宗亲使用圆补,图3为《皇朝礼器图式》载亲王及世子补服,石青色,衣身绣五爪金龙四团,前后正龙,两肩行龙[8]。由图3可见,补服为通袖,衣身与袖连裁,呈T字形结构。其他各色人等,补服款式均同。

图3 《皇朝礼器图式》载亲王补服Fig3 The official robe of prince recorded in “ Dynasty Ritual Schema”

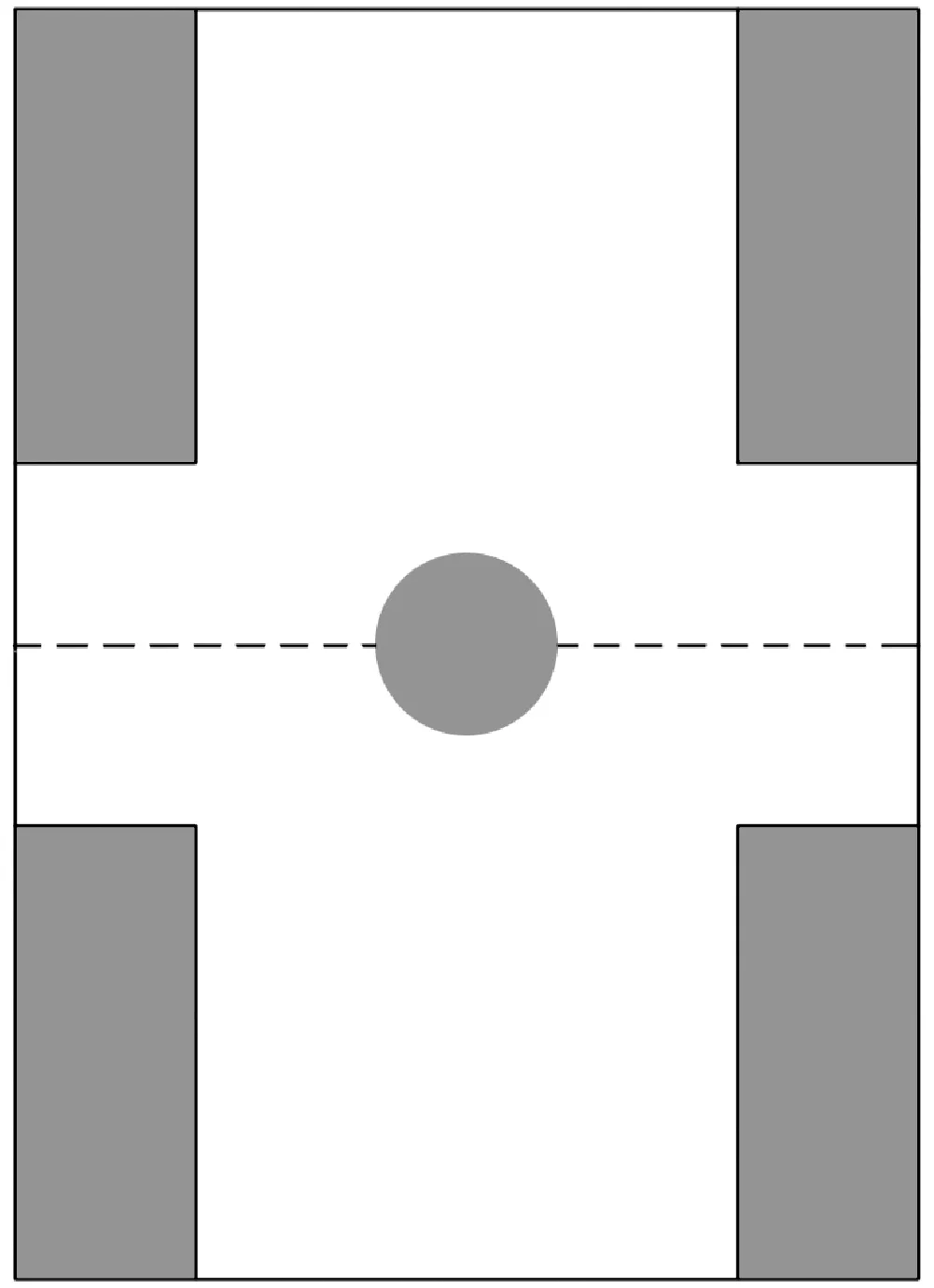

图4 服装T形裁剪法示意Fig.4 Illustration for T-shaped apparel tailoring method

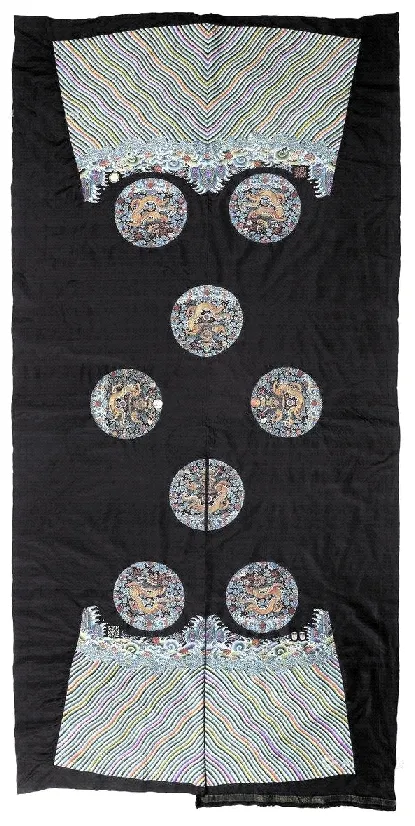

苏州织造局承办了不少补服匹料,如“八团龙补袍一匹,计十身,五身织团,五身织平花……四团龙补袍一匹,计十身,工二十日,双格梭,两润色”[4]。类似记载屡见于织造局文献。补服的裁剪结构决定了以“身”为度织造补服料的手法。数千年来,中国服装多采用T形裁剪法,即将两倍于衣长的面料对折后,在面料中部位置挖出领口,再按照T形剪出袖子的外廓。T形裁剪法如图4所示,虚线为面料对折线,圆形为领口修剪位置,余下灰色部位则为袖形的修剪线。按照这种裁剪方法所制的服装,整体宽大、两袖端平。由于古代织造工艺的限制导致面料门幅较窄,按照T形裁剪服装往往造成左右通袖长度不足,因此需将裁剪下的灰色部分面料用于接袖。这是一种非常经济的裁剪手法,加之领口裁剪下的面料可用于服装滚边,面料全长几乎没有废料。图5是2015年香港邦瀚斯拍卖行拍卖的清末石青地缎绣团龙纹吉服袍料,袍料已按照服装的样式将团纹织、绣好,后期即可按T形法裁剪、缝制,这样的一幅袍料即为一“身”。

图5 清末石青地缎绣团龙纹吉服袍料Fig.5 The robe material for cyan satin Ji-cloth with the embroidery of rolling dragon pattern at the end of Qing dynasty

图6为根据东华大学服饰博物馆藏品所绘制的清代补服平面款式图,袖口位置有拼接缝。清代传世补服较多,拼接袖的处理是极为常见的,但拼接的长度并无定数,而是根据面料的幅宽实际状况予以调整。

图6 清末补服平面款式图(笔者绘)Fig.6 The style drawing of official robe at the end of Qing dynasty(made by the author)

2.3 制作工时

官营织造局是为皇室宗亲服务的,织造的各类段匹有严格的规定。如段匹需“定长”,服装要“定款”,织造应“定时”。同时,织造局织造服饰是不计成本的,质量也要求上等[9]。《苏州织造局志》记载了制作上用及官用补服所耗费的相应工时。

表1 康熙年间苏州织造局部分上用及官用补袍所用工时Tab.1 The working time for the parts of official and royal robes at Suzhou Weaving Bureau during the Kangxi Years

织造局工匠的工银不因织造“上用”或是“官用”织物而有所区别:织匠每日工银六分,挽匠每日工银三分;同时织造局还需要付给他们每日盐菜银五分,送饭工需付银一分。挑花匠、画匠每月工银二两、倒花匠每月工银五钱。除织绣工匠、闲杂人等的工银外,补服织造所需的衬纸、金料等也所值不菲[4]。织造局志中关于补服材料的记载较粗略,一些补服仅以“圆金补袍”带过,事实上,圆金材料还可细分为“粗圆金”“赤圆金”“淡圆金”等不同品类,价格也不尽相同。如一纽净重六分二厘的粗圆金,价值四分二厘;一纽净重四分八厘的赤圆金,价值四分;一纽净重四分八厘淡圆金,价值三分八厘[4]。据文献记载,清初正九品官一年的俸禄是二十一两一钱一分四厘,而从九品年俸禄不过十九两五钱二分[10],由此可见这些织造用料的价值。

由于服装工艺细节的不同,每一件补服所用金料品类不同、使用量不同,这些均会造成单件补服价格差异,因此很难单就文字记载推算出某一补服的价值,但就织造局文献记载的对应工时价格来看,一件官造补服的价格是不菲的。

3 结 语

作为江南三织造之一的苏州织造局,专办宫廷御用和官用各类纺织品,《苏州织造局志》记载了清康熙初年该局恢复生产的情况,是研究清代江南官营织造的重要材料之一,其中涉及到不少“上用”及“官用”补服的内容,对于研究清代补服有着重要的意义。

清代官用补服褂前襟打开,因此前片补子被一分为二,而后片补子则是完整的。苏州织造局将官用方补按匹织就,以营造尺计,合每半片补子的尺寸长一尺二寸,宽六寸。补子对合之后,纵横向尺寸约为38.4 cm。据史料记载,清代补服的款式为衣身宽大、两袖端平,衣袖与衣身呈现T字形结构。裁剪时受限于面料的幅宽,袖口则通常需要拼接。在面料上直接织、绣补子的补服,事先按照纹样位置织造好面料,以“身”为单位,按“匹”计数。官造补服及补子的价值不菲,具体某一官造补服的价值需结合其用料、工时、工艺等具体情况予以估算。

参考文献:

[1]中央研究院历史语言研究所. 明清史料(丙编三册)[M]. 北京: 商务印书馆, 1936: 286.

History Language Institute of National Academia Sinica. Historical Materials for Ming and Qing Dynasty (3rd Edition) [M]. Beijing: Business Pressing House, 1936: 286.

[2]余菁. 苏州官府织造机构始末[J]. 档案与建设, 2015(3): 47-49.

YU Jing. History of the official weaving organization at Suzhou [J]. Archives & Construction,2015(3): 47-49.

[3]苏州市档案馆. 苏州丝绸档案汇编[M]. 苏州: 江苏古籍出版社, 1994: 15-20.

Archive of Suzhou. Collections of Achives for Silks at Suzhou [M]. Suzhou: Jiangsu Pressing House of Ancient Books, 1994: 15-20.

[4]孙佩. 苏州织造局志[M]. 苏州:江苏人民出版社, 1959: 40-50, 54-82.

SUN Pei. Chronicles of Suzhou Weaving Bureau [M]. Suzhou: Jiangsu People’s Pressing House, 1959: 40-50, 54-82.

[5]赵尔巽. 清史稿:志七十八舆服二[M]. 北京: 中华书局, 1976: 3034, 3044-3063.

ZHAO Erxun. Draft of History of Qing Dynasty: Record Seventy Eight, Carriages and Apparel Two [M]. Beijing: China Book Bureau, 1976: 3034, 3044-3063.

[6]王渊. 补服形制研究[D]. 上海: 东华大学, 2011.

WANG Yuan. Research on Shape and System of Official Robe [D]. Shanghai: Donghua University, 2011.

[7]吴容光. 吾学录初编[M]. 上海: 上海古籍出版社, 2002: 78.

WU Rongguang. Primary Edition of Personal Study Record [M]. Shanghai: Shanghai Pressing House for Ancient Book, 2002: 78.

[8]允禄. 皇朝礼器图式(卷四): 冠服一[M]. 扬州: 广陵书社, 2004: 127.

YUN Lu. Illustration of Sacrificial Vessels of Royal Count(Vol 4): Hat and Apparel One [M]. Yangzhou: Guangling Pressing House, 2014:127.

[9]罗永平. 江苏丝绸史话[J]. 江苏丝绸, 2015(4): 10-15.

LUO Yongping. Stories of silk of ancient Jiangsu [J]. Jiangsu Silk, 2015(4): 10-15.

[10]佚名. 世祖章皇帝实录(卷七):清实录[M]. 北京: 中华书局, 1985: 78.

Anon. Records of the Shizhu Zhang Emperor(Vol 7): Qing Memoir [M]. Beijing: ZhongHua Pressing House, 1985: 78.