深度贫困县精神贫困的致贫机理及脱贫路径

2018-05-10郭萌王怡

郭萌,王怡,2

(1.商洛学院经济管理学院,陕西商洛 726000;2.陕西师范大学国际商学院,陕西西安 710119)

2017年6月,习近平总书记在深度贫困地区脱贫攻坚座谈会中指出“深度贫困地区是脱贫攻坚的坚中之坚,要全面把握深度贫困的主要成因,加大力度推进深度贫困地区脱贫攻坚”[1]。深度贫困县作为集中性区域贫困的典型形式,已经成为当前脱贫攻坚的重点与难点。作为经济发展滞后的特定经济区域,深度贫困县除了受到自然环境、经济基础等外在物质贫困因素制约之外,与其相伴相生的内在精神贫困因素也是重要的致贫因素。党的十九大作出实施乡村振兴战略的重大决策部署,提出要“引导贫困群众克服等靠要思想,逐步消除精神贫困。要打破贫困均衡,促进形成自强自立、争先脱贫的精神风貌”。探索精神贫困的致贫机理及脱贫路径,对于解决集中性区域深度贫困,实施乡村振兴战略具有重要的理论意义和现实价值。

为深入贯彻习近平总书记关于深度贫困地区脱贫攻坚工作的重要讲话精神,2017年9月7日,陕西省委、省政府下发了《关于加快深度贫困地区脱贫攻坚工作的实施意见》,将丹凤县等11个县(区)确定为深度贫困县,500个村确定为深度贫困村。实施意见要求到2020年11个深度贫困县全部摘帽、500个深度贫困村全部退出,解决区域性整体贫困[2]。为了达到脱贫攻坚的既定目标,全面掌握深度贫困县的精神贫困现状,在2017年7~8月对丹凤县进行为期2个月的实地调研的基础上,调研组于2017年10~11月采用田野调查、抽样调查、深度访谈的方法,对深度贫困县农村不同区域、不同人群进行了精神面貌、文化、技能、政策水平、心理素质等不同领域的分专题补充调查,梳理了当前农村精神贫困的主要表现、成因,并提出了相应的对策。

1 深度贫困县精神贫困的表现及致贫原因

1.1 总体情况

丹凤县总面积2438 km2,其中耕地面积23万亩。2016年总人口31.4703万人,其中农业人口27.71万人,总人口占全国总人口比例0.0227%。

综合丹凤县人民政府统计及调查数据,2016年丹凤县19441个贫困户的致贫原因主要包括因病、因残、因灾、缺资金、缺技术、缺劳动力、因学、自身发展能力不足、交通技术落后、缺土地、缺水等11个方面。

上述11个致贫原因客观上存在交叉,但可以进行大类划分。将因病、因残、因灾以及缺资金分为第一类,主要原因为收入缺乏;将缺技术、缺劳动力、因学以及自身发展能力不足划分为第二类,主要原因为贫困户自我发展能力不足;将交通技术落后、缺土地、缺水划分为第三类,主要原因为自然资源恶劣,见表1。

表1 丹凤县2016年贫困户致贫原因

受上述三大类因素影响的贫困户中,占比最小的是自然资源恶劣大类,总共只有3.18%。随着扶贫攻坚的深入,在硬件投入上越来越多,贫困地区的路、桥、水、电等基础设施有了翻天覆地的变化,加之移民搬迁的推行,因自然资源导致的贫困终将消失。根据统计,因收入缺乏导致的贫困户比例最大,占到66.36%,收入致贫是目前物质扶贫的直接帮扶对象,随着脱贫攻坚不断向纵深推进以及国家扶贫资源的大量密集输入,物质贫困的强度正在迅速减弱,部分贫困户已经摆脱物质贫困,实现“两不愁”“三保障”。值得关注的是,在致贫原因中,“自身能力不足”类占比达30.46%,缺技术、因学、缺劳动力、自身发展能力缺乏正是扶贫中要特别关注的重点。自身能力不足反映了贫困户主体意识以及主体能力的缺乏。在一定程度上,这与贫困户的精神因素息息相关,密不可分。

1.2 精神贫困的表现

针对精神贫困,在调查中通过问卷以及深度访谈的方法,总结出深度贫困县贫困户精神贫困以下四种表现。

1.2.1 贫困户致富伦理缺失

在对深度贫困县贫困户进行致贫原因深度访谈中发现贫困户对社会致富伦理的认知存在很大的缺失,具体表现为贫困户对于勤劳致富、追求幸福缺乏足够的激情和冲动,往往把自身的贫困状态和“宿命论”紧紧联系在一起,对待困难更多的是从外在的、客观的、物质的方面找原因,而很少反思自身存在的问题,其主体意识还没有觉醒,其敢想、敢干、敢拼的劲头还不足,“等靠要”的懒汉思想严重,结果导致在贫困面前安于现状和不思进取,依赖于政府救济和他人援助。

1.2.2 贫困户精神世界愚昧落后

深度贫困县贫困户的一个共性特点就是精神世界的愚昧落后,具体表现为封建迷信活动泛滥,娱乐方式低俗,攀比心理严重。由于传统观念根深蒂固,受教育程度较低,贫困户在农业劳作之余极少学习科学文化知识或者接受职业培训,其精神世界要么是求神拜佛,追求心理安慰,要么是聚众赌博,以求经济爆发,或者是游手好闲无所事事,打发大好时光。加上传统社会陋习的影响,贫困户在经济困难的情况下,为了追求面子而盲目攀比,婚丧喜庆事宜大操大办,铺张浪费。

1.2.3 贫困户职业能力较弱

深度贫困县由于产业形式单一,产业规模较小,贫困户除了自身劳动力之外普遍缺乏致富的职业能力,发展经济所需的知识、技能和经验,贫困户基本上都不具备。在调研中发现,绝大部分贫困户的主要产业就是种田,种田之外的养殖、栽培、加工等知识和技能贫困户都没有掌握,有的贫困户外出打工,也只能从事简单的体力活,稍微带一些技术含量的技能岗位贫困户便不能胜任,这就导致贫困户致富的职业能力较弱,不能适应当下经济社会的发展形势。

1.2.4 基层乡村治理乏力

随着农村人口大量向城镇转移,深度贫困县的乡村社会空心化现象严重,空巢老人和留守儿童成为贫困人口的主力人群,基层乡村治理出现了松散化、悬浮化、边缘化等乏力特征。经济的渗透使得村民相处模式的功利性色彩增加,原有的地缘关系被更多的经济社会关联所取代,农民对于乡村的信任感减少,认同感降低,这就使得乡村原有的精神风貌在社会变革的冲击下发生了畸变,乡村社会逐渐走向了衰落。

1.3 精神贫困的原因

1.3.1 自然历史因素

由于传统小农经济局限性的深度影响,贫困户表现出比较浓厚的封闭意识,他们对自身以外的环境不了解,导致怕冒风险、易于满足的保守心理根深蒂固[3]。贫困户习惯于固定的、低效率生产方式和休闲的、传统的生活方式,对外来的一切新生事物存在着一种本能的恐惧和抗拒,他们甘于贫困而不愿意承担风险,安于现状而不愿意改变生活方式,这就导致贫困状态的长期延续,不利于当前的脱贫攻坚工作的实施。

以农耕为主要生产方式的小农经济使得贫困户对自己的土地有着深深的眷恋之情,故土难舍、安土乐天成为一贯的心理定势,这种定势使农民的抗争意识受到压抑,导致目光短浅、心胸狭隘,进而开放意识缺乏、进取心萎缩。在这种内因的影响下,外因很难发挥应有的作用,这也是物质扶贫治标不治本的原因。

1.3.2 区域文化因素

任何经济发展区域都有相应的区域文化作为其精神支撑和动力源泉,特定的经济区域背后总有其独特的区域文化。这种区域文化涵盖了区域人群的价值观念、思维方式和行为习惯等非制度性的因素,影响着区域人群对机会的判断能力和敏感度,影响着区域人群的创业意愿和致富伦理,影响着区域人群的创业知识和技能,进而从宏观上影响了区域的经济发展。

深度贫困县,尤其是农村长期以来单一、固定、传统的生产模式形成了单一、固化、守旧的区域文化。贫困户不善于辩证地、全面地、多角度地看待问题,而是习惯于非此即彼、绝不相容的对立地看问题,从而在自然资源利用、经济活动开展等方面缺乏创新思维,因循守旧,故步自封,进而不能从多渠道脱贫致富。农村传统价值观中的重整体轻个体导致贫困户在精神世界呈现出缺乏独立性和自主性。在顺境时他们小富即安,极易为蝇头小利沾沾自喜;在逆境时他们逆来顺受、随遇而安,他们可能会有期待和抱怨,他们习惯于将自身命运的改变寄希望于或者依赖于上天或者国家的赐予,鲜有行动和抗争。

区域文化的形成与良好的文化环境创设密不可分。以县域公共图书馆建设与使用情况为例,从丹凤县与全国总体情况对比来看,丹凤县人均拥有公共图书馆藏量册数只占全国平均水平的14.4%,图书馆流通人次占总人数比例水平只有全国平均水平的19.87%,远远落后于全国整体水平。与全国县级图书馆指标来比较,图书总藏量只有全国县级图书馆的0.0035%,与人口比例差异巨大,反映了县图书购置数量长期不足,见表 2①②和表 3③④。

表2 2016年丹凤县与全国公共图书馆藏书及使用情况

表3 2016年丹凤县与全国县级图书馆藏书与使用情况

1.2.3 教育科技滞后

精神贫困具有很强的代际传递性,教育是阻断贫困代际传递的工具,滞后的教育水平也加剧了精神贫困。

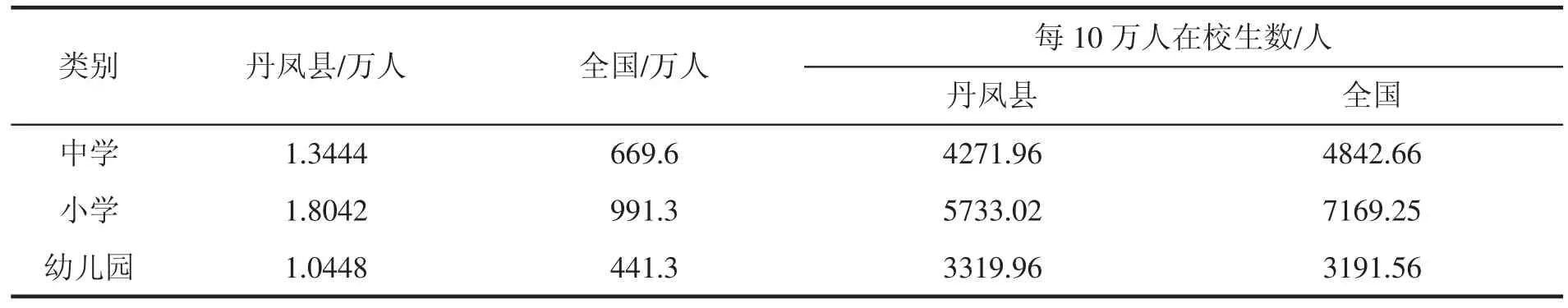

从每10万人口平均在校生数来看,丹凤县与全国2016年中学、小学以及幼儿园的每10万人口平均在校生人数除了幼儿园之外,丹凤县中学、小学都落后于全国水平。从质量上,2016年高考,丹凤县二本以上上线1199人,上线率53.96%,其中:普高二本线以上1186人(一本470人,二本492人,体育类85人,艺术类139人),文史类最高600分,理工类最高648分;职高本科上线13人⑤,低于全国平均水平,见表4。

表4 2016年丹凤县与全国在校生数量

此外,2016年我国全年研究与试验发展(R&D)经费支出15500亿元,与国内生产总值之比为2.08%⑥,而2016年,丹凤县全县科技研发投入6310万元,仅占当年全县实现生产总值86.67亿元的0.73%。科技投入同样严重不足,没有起到促进贫困户意识觉醒与能力提升的作用。

2 精神扶贫的必要性与可行性

2.1 精神扶贫具有坚实的理论基础

2.1.1 马克思主义唯物论辩证法是精神扶贫的理论基础

马克思主义唯物论认为,物质决定意识,意识具有能动的反作用。贫困户的贫困状态虽然是由物质贫困决定的,但贫困户的精神贫困也反过来促使了物质贫困的进一步加深[4]。因而,在精准扶贫中,既要用物质扶贫手段促使贫困户首先摆脱贫困状态,又要用精神扶贫手段促使贫困户脱贫速度加快并保持脱贫绩效的稳步提升。

马克思主义辩证法认为,内因是事物发生变化的主要力量和关键,外因只有通过内因才能起作用。贫困户之所以贫困,区域的自然环境、经济发展等因素都是导致贫困户贫困状态的外因,而贫困户致富伦理的缺失、文化水平的低下、谋生手段的欠缺则是导致贫困户贫困状态的内因。因而,在精准扶贫中,就要求物质扶贫与精神扶贫双管齐下,既要从物质层面对贫困户“授之以鱼”,又要从精神层面“授之以渔”。

2.1.2 社会学心理学给了精神扶贫的多角度注解

社会学基本观点认为,人的主观态度影响人的行为选择。当前,一些贫困户处在“小钱不愿赚,大钱赚不来”的状态,其择业标准深受传统思想影响,崇尚“仕途”“爆发”与“不劳而获”,不愿意从事所谓的“不体面”职业,这些贫困户主观脱贫意识较差,文化水平偏低,内在发展动力不足。贫困户对待社会的这种认知态度,决定了其行为的缺失和偏颇,也导致了国家扶贫绩效不高。因而,在精准扶贫中,从精神扶贫角度转变贫困户的价值观念,提升贫困户的文化水平和职业能力就显得尤为重要。

心理学研究认为,人首先产生一定的需要,然后才会产生满足需要的动机。贫困户只有在清醒认识到贫困对于自身产生的价值与意义时,才能从内心产生摆脱贫困的迫切内在需求,进而形成摆脱贫困、走向致富的强大动机[5]。因而,在精准扶贫中,精神扶贫所聚焦的“扶志与扶智”正是需求与动机理论的重要体现。

2.2 物质扶贫的局限性凸显了精神扶贫的重要意义

简单的物质帮扶不能激发贫困群众脱贫的主体意识,反而会滋生少数贫困群众“等、靠、要”的思想,加剧个体失灵,精神贫困更加严重[3]。所以,贫困县新时期脱贫亟需贫困户主体意识、能力发展提升对策以及内生动力培育机制。

2.2.1 物质扶贫中的直接资助会产生边际效用递减

边际效用递减法则是经济学的通用法则,已被广泛应用于社会管理及日常生活等诸多领域。其核心要义是指在其他条件相对不发生本质变化的情况下,如果一种投入要素连续地等量增加,增加到一定产值后,所提供的产品的增量就会下降[6]。我国扶贫政策施行四十余年来,随着资助范围的不断扩大和资助金额的不断提升,资助效能却随着时间的延伸而呈现出逐步递减的趋势,同一化显性资助模式带来了低效能问题,主要表现在资助金用途的边际递减和经济受助贫困户心理刺激的边际递减。

1)资助金用途的边际效用递减

从资源配置角度分析资助金的用途,可按其重要程度依次排序,随着获得资助金数额的不断增加,贫困户会将资助金逐次用到不重要的用途上去。当贫困户获得的资助金相对较少的时候,他们非常珍惜,会将资助金主要用于支付必需生活费。但随着资助范围的逐步扩大和资助金额的不断提高,贫困户获得的资助金逐步增多,资助金开始被用于其他非必需用途,甚至进行不理性地消费,如购买高档衣服、手机、化妆品、电脑等。对于贫困户资助金如何使用,政府却没有进行明确规定或做出具体限制,如此导致了资助金扶贫绩效的低效能。

2)经济受助贫困户心理刺激的边际效用递减

“韦伯—费克纳边际影响递减规律”指出,当消费者消费某一物品时,相当于接受来自外部的一个刺激,在刺激的作用下消费者会产生一定的神经兴奋,进而产生满足感,而随着消费者所消费的物品数量不断增加,随着相同的刺激反复进行,消费者的神经兴奋度逐渐降低,即产生了边际效用递减[6]。在现行的资助体系下,给予贫困户的经济资助也在心理刺激方面呈现出边际效应的递减规律,接受资助之始,受助贫困户兴奋度很大,心理满足感很强,但随着资助名目越来越多,资助范围越来越广,资助金额的越来越高,经济资助给予贫困户的心理刺激已呈现出逐渐减弱的趋势,经济资助在贫困户中的反响和效用已远不如当初那么强烈。

我国扶贫政策出现的边际效用递减现象是任何一种制度或政策都必然遭遇的普遍规律,也正是因为效用会出现边际递减,才要求不断进行制度创新,引入新的理念和方法提升资助绩效。

2.2.2 精神扶贫能激发贫困户的主体意识

1)精神扶贫是培育内生动力的基础

物质扶贫旨在通过外在经济手段促使贫困户满足基本生活保障,使贫困户的生活状态达到贫困标准线以上,是“外在援助”扶贫。精神扶贫是“内在源头”扶贫,旨在通过激发贫困户勤劳致富的内生动力从而摆脱现有的贫困状态[7]。注重精神扶贫,“扶贫”与“扶志”和“扶智”相结合,强调了个人可行能力的塑造和提升,培育脱贫内生动力。

2)精神扶贫是物质扶贫的保障

物质扶贫侧重于对贫困户财和物的支持,通过经济支持使贫困户达到“两不愁三保障”,能解贫困户的一时之困,可以在短期内迅速见效,但若是贫困户没有形成主体意识的可持续发展机制,一旦物质扶贫力度减弱,贫困户就可能再度返贫。精神扶贫侧重于人的“志”和“智”等精神空间的开拓与发展,通过提升贫困户的主体意识、深度激发贫困户的内在主体活力,切实提高贫困户的文化水平和职业能力,使贫困户持续保持脱贫致富的内生动力[7]。因而精神扶贫是物质扶贫的保障。

3)精神扶贫是营造健康区域文化的手段

区域文化既是区域经济在发展过程中形成的历史积淀,又随着区域经济的发展而不断发生变化。一方面,区域经济发展状态决定着区域文化的发展格局,决定着区域文化的发展方向和速度,区域文化的内涵、价值观念、思维方式、行为模式、道德规范等都是建立在区域经济社会发展的基础之上的,并伴随着区域经济社会的发展而逐步繁荣。另一方面,区域文化的创新与发展又反过来促进区域经济的繁荣和可持续,区域文化的收益直接贡献于区域经济指标,区域文化精神、观念的传承和创新影响区域经济社会发展的方向和速度。精神扶贫是营造区域文化的重要手段。一味地“物质扶贫”并不能从根本上解决深度贫困县的集中性区域贫困问题,要想从根本上解决,就必须从区域文化入手,物质扶贫与精神扶贫双管齐下,形成合力,才能达到彻底脱贫的最终效果。

2.3 精神扶贫是马克思主义基本理论的实践与发展

精神扶贫不是凭空出现的新生事物,而是马克思主义基本理论与我国扶贫实践相结合,并在长期的扶贫实践中检验、传承和发展而来的。马克思在人的全面发展理论中指出,要充分发挥个人的主体性,实现人的全面、自由、和谐的发展[8]。马克思关于人的全面发展理论是我国扶贫帮困工作的根本目的和基本价值取向,对人全面发展的科学认识是做好扶贫工作的前提和基础,同时也为精神扶贫的提供了理论源头。

毛泽东运用马克思主义的观点和方法指导新中国的建设实践中指出,解决人民内部矛盾的根本方法就是实事求是、走群众路线,调动人民群众的积极性、主动性和创造性,探索适合中国自己的发展道路[9]。毛泽东的群众路线思想要求我国的各项工作都要紧紧围绕人民这个主体,都要发挥人民群众的主观能动性。

邓小平继承和发展了毛泽东关于群众路线的思想,并结合新中国建设的实践作出了“科学技术是第一生产力”的重要论断,提出了“解放思想,实事求是”的发展思路[10]。要解放思想就必须从转变观念开始,从扶贫的角度讲就是要深入开展精神扶贫。

江泽民在扶贫视察时曾指出:“扶贫先扶志,要树立自力更生,艰苦奋斗的精神,要变苦熬为苦干,决不能因循守旧,封闭保守,望贫兴叹,坐等救济”[11]。他强调扶贫主要依靠贫困地区干部群众的自我努力,让贫困地区干部群众对摆脱贫困有着强烈的愿望,把党和政府的政策措施与群众的积极性结合起来,就会产生巨大力量。

胡锦涛把摆脱贫困纳入我国经济社会科学发展的大布局,他指出:摆脱贫困必须发挥人的作用,必须把人自身的发展纳入社会经济发展的整体布局,激发人的创造力、促进人的全面发展是社会充满发展活力的重要前提[12]。

习近平的精准扶贫思想是对我国30年扶贫工作的继承、创新和发展。习近平指出,减贫还要靠群众,这就需要“既扶贫又扶志”,调动扶贫对象的积极性,发挥其主体作用;还有“扶贫必扶智”,重视贫困地区的教育问题,阻断贫困的代际传递,让贫困人口真正掌握脱贫的知识和技能[13]。

3 深度贫困县精神扶贫的路径选择

3.1 弘扬致富伦理,营造良好氛围——扶志

扶志的核心就是扶志气,扶信心,要通过密切联系群众和深入百姓生活激励贫困户树立摆脱困境的斗志和勇气。如果扶贫不扶志,扶贫的最终目的就很难实现,即使暂时摆脱贫困,也会因为各种原因再度返贫,很难保持脱贫绩效的延续性。因而,精神脱贫的抓手之一就是要弘扬社会主义核心价值观和致富伦理,重点是要让贫困户逐步树立并坚定勤劳致富的志向,用身边的先进人物和典型事迹来教育引导贫困户转变思想观念,消除“等靠要”懒汉思想,树立正确的社会主义荣辱观和主体意识,培育勤劳致富的自强意识、自律习惯和自爱风范。一是要积极引导并消除贫困户的畏难情绪,克服“贫困鸿沟”的恐惧,形成积极脱贫的向上之心。二是要积极引导并消除贫困户的消极情绪,克服“安贫乐道”的局限,形成昂首阔步奔小康的健康之心。三是要积极引导并消除贫困户的静候情绪,克服“等靠要”的陋习,形成自强不息、自我追求、人定胜天的果敢之心。

3.2 加强教育投入,普及科学文化——扶智

扶智的核心在于扶知识,扶文化,要通过提升贫困户的科学文化水平,拓展贫困户脱贫致富的思路。因而,精神脱贫的关键在于加强对贫困人口的教育投入,通过乡村夜校、农家书屋和文化大院等多种文化载体,提高贫困户的科学文化水平,提升贫困户的综合素质,强化对贫困户文化、政策、法律等方面的教育投入力度,引导农民从传统小农经济向新型职业农民转变。一是要帮助贫困户解决“决策能力”的障碍,通过鼓励贫困户“实干+巧干”,自强不息,大胆实践,形成脱贫致富的良性循环。二是要帮助贫困户解决“致富能力”的障碍,通过学习文化使得贫困户掌握一技之长,从而快速脱贫奔小康。三是帮助贫困户解决“代际传递”的障碍,通过加大教育投入,阻断精神贫困的代际传递。

3.3 强化职业培训,提升脱贫能力——扶职

扶职的核心在于扶技术,扶思路,要通过提升贫困户脱贫致富的能力,从而加速摆脱贫困。因而,精神扶贫的重点在于通过职业培训提升贫困户的脱贫能力,结合当地产业发展,政府可在畜牧业养殖、手工制品加工、餐饮经济、旅游经济等方面对贫困户进行有针对性的职业培训,使贫困户迅速掌握职业技能,拓宽他们脱贫致富的渠道,从而扎实有效地推进脱贫攻坚工作顺利有序开展。一是通过有针对性地职业培训帮助贫困户解决技术难题,推动产业起步并正常运作,从而使贫困户能顺利走上脱贫之路。二是通过新媒体手段帮助贫困户解决信息难题,通过电商平台等方式使得脱贫产业的产销形成良性循环。三是通过跟踪评估帮助贫困户精益求精,做大做强脱贫产业,使得脱贫绩效得以长久保持。

3.4 加强基层治理,打造区域文化——扶质

扶质的核心在于文化育人,通过积极向上的区域文化熏陶区域人群从贫穷落后走向富裕幸福。因而,精神扶贫的另一重要抓手是提升基层治理能力,打造新时代特征的健康区域文化,推动基层组织和社会建设,实现基层内生的反贫困能力和乡村团结包容、共建共享的社会治理能力全面提升,推动乡村持续保持反贫困活力和内生动力,形成良性循环。一是紧扣习近平新时代中国特色社会主义思想,积极开展精神扶贫评比活动,让勤劳致富、勤俭节约的贫困户得到应有的尊重和奖励。二是移风易俗引领社会新风尚,刹住放烟花、赌博摸牌、大操大办、厚葬薄养、相互攀比的不良之风,形成文明健康的乡风。三是开展群众喜闻乐见的健康娱乐活动,培育积极向上的良好乡风,从而形成精神脱贫的强大动力源泉。

注释:

①国家统计局年度数据 [DB]http://data.stats.gov.cn/easyquery.htm.cn=C01.

②丹凤县2016年国民经济和社会发展统计公报[R].2018-01-13.http://www.slstjj.gov.cn/index/ShowArticle.asp?ArticleID=2109.

③国家统计局年度数据 [DB]http://data.stats.gov.cn/easyquery.htm.cn=C01.

④丹凤县2016年国民经济和社会发展统计公报[R].2018-01-13.http://www.slstjj.gov.cn/index/ShowArticle.asp?ArticleID=2109.

⑤丹凤县2016年国民经济和社会发展统计公报[R].2018-01-13.http://www.slstjj.gov.cn/index/ShowArticle.asp?ArticleID=2109.

⑥中华人民共和国2016年国民经济和社会发展统计公报[R].2017-02-28.http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201702/t20170228_1467424.html.

参考文献:

[1]习近平.在深度贫困地区脱贫攻坚座谈会上的讲话[EB/OL].(2017-08-31)[2017-12-27].http://cpc.people.com.cn/n1/2017/08/31/c64094-29507970.html.

[2]陕西省扶贫开发办公室.陕西:出台《关于加快深度贫困地区脱贫攻坚工作的实施意见》[EB/OL].(2017-09-20)[2017-12-27].http://www.shaanxifpb.gov.cn/newstyle/pub_newsshow.asp?id=29017336&chid=100235.

[3]杭承政,胡鞍钢“.精神贫困”现象的实质是个体失灵——来自行为科学的视角[J].国家行政学院学报,2017(4):97-103,147.

[4]马进,王瑞萍.以唯物辩证法指导精神扶贫[J].社科纵横,2017,32(9):27-31.

[5]王怡,段凯.阿马蒂亚·森经济学思想对西部精准脱贫的启示[J].商洛学院学报,2017,31(5):91-96.

[6]郑亚莉.微观经济学[M].杭州:浙江大学出版社,2008:90.

[7]魏立平.精神扶贫的内在学理与实现方式探讨[J].社科纵横,2017,32(9):51-53.

[8]杨晓艳.马克思主体性思想及其当代意义[J].学理论,2015(34):29-30.

[9]毛泽东文集:第6卷[M].北京:人民出版社,1999:429.

[10]邓小平文选:第3卷[M].北京:人民出版社,1993.

[11]江泽民文选:第1卷[M].北京:人民出版社,2006.

[12]胡锦涛.在中国科学院第十五次院士大会、中国工程院第十次大会上的讲话[M].北京:人民出版社,2010:4.

[13]习近平.携手消除贫困促进共同发展[M].北京:人民出版社,2015:3.