证词自信度和自主探索综合影响5岁儿童的因果推理*

2018-05-10刘雁伶曾晓青黄乐辉陈水平胡竹菁

刘雁伶 曾晓青 左 玲 黄乐辉 陈水平 胡竹菁

(1江西科技师范大学教育学院,南昌 330038) (2江西师范大学心理学院,江西省心理与认知科学重点实验室,南昌 330022)(3江西省八一保育院,南昌 330008)

1 问题提出

科学思维能力包括形成假设、检验假设和评估证据的能力(Klahr,Zimmerman,&Jirout,2011)。在学前阶段结束时,儿童能使用与科学家相似的方法形成和检验假设,这些方法包括:分析数据中的统计信息、做实验、从其他科学家的数据和观点中学习(Gopnik,2012)。现有研究分别探讨统计信息(Kushnir &Gopnik,2007;McCormack,Frosch,Patrick,&Lagnado,2015)、实验结果(Cook,Goodman,&Schulz,2011;Lucas,Bridgers,Griffiths,&Gopnik,2014)和证人证词(Jaswal,Croft,Setia,&Cole,2010;Lane,Harris,Gelman,&Wellman,2014)对儿童科学思维能力发展的影响,但是直到最近,三方面信息如何交互作用,特别是证人证词如何与儿童自己的行为和观察共同影响科学思维的问题还远没有得到解决(Sobel &Kushnir,2013)。

儿童科学思维能力发展研究的主线之一是探究儿童如何利用证人证词。研究发现:3岁及以下儿童非常相信成人提供的证词(Jaswal et al.,2010;Krogh-Jespersen &Echols,2012),不管证词是否与自己的观察结果矛盾,也不管证人的身份(Jaswal,2010),这一现象和其他研究中儿童轻信成人所提供信息的现象被统称为默认偏差。但是如果有机会观察到与证词矛盾的确凿证据,部分 2.5岁儿童就能够摆脱错误证词的影响(Jaswal,2010,实验 3透明杯子条件和实验4);4岁儿童比3岁儿童更多依赖观察获得的、与成人证词矛盾的证据而非成人证词推断物体所处的位置(Ma &Ganea,2010);如果物体的外表(像一块石头)与实际功能(是一块肥皂)相矛盾,在获得外表和功能可能不一致的信息后,4.5~6岁儿童在推断物体功能时比3岁儿童表现出更少的默认偏差(Lane et al.,2014);这些研究结果显示随着儿童获得越来越多核查证人精确度的经验和儿童自身抑制能力的发展,默认偏差有逐步减少的趋势(Jaswal,Pérez-Edgar,Kondrad,&Palmquist,2014)。基于相关的研究成果,Sobel和Kushnir (2013)提出的理性观点认为:通过自己的探索,儿童能够观察到与证词矛盾的证据并使用矛盾证据核实证词的精确度;该观点进一步预测:儿童受证词影响的程度严重依赖于儿童观察到矛盾证据的机会和矛盾证据的强度。但这一观点和预测是否成立有待于实证研究的检验。

分析儿童在因果推理任务中的作答表现是儿童科学思维能力发展研究的经典范式之一(Gopnik,2012),Bridgers,Buchsbaum,Seiver,Griffiths和Gopnik(2016)发现儿童能综合一名成人的证词和另一名成人的实验结果推断物理世界的因果结构:在只获得成人证词条件下,分别有 100%、68.75%的儿童依据证人提供的自信证词、不自信证词推断因果结构;在观察另一名成人实验,得到与证词相矛盾的概率性实验结果(66.7%的实验结果与证词矛盾)后,这一比例分别下降为52.63%、10.53%,其余被试依据实验结果推断因果结构;在观察到与证词矛盾的决定性实验结果(100%的实验结果与证词矛盾)后,所有儿童都依据实验结果推断因果结构。该研究证实了理性观点的一部分预测,发现矛盾证据的强度越高,儿童受证词影响的程度越低:以自信证词条件为例,未观察到矛盾证据时 100%的儿童依据证词推断因果关系,观察到概率性矛盾证据后只有 52.63%的儿童依据证词推断因果关系,观察到决定性矛盾证据后没有儿童依据证词推断因果关系。但该研究并未考察成人证词和儿童科学思维的第三种资源:儿童自主探索所获证据对儿童因果推理的交互作用。截至目前,我们对自主探索促进儿童科学思维发展的心理机制还知之甚少(Legare,2014),自主探索与证人证词对儿童科学思维结果的交互作用方式还不清晰,本研究借用 Bridgers等人(2016)的研究范式,以因果推理任务为载体,探究儿童自主探索结果与证人证词相互矛盾时儿童的科学思维表现,进一步检验Sobel和Kushnir (2013)提出的理性观点及其预测。涉及的变量包括儿童的自主探索和证词的自信程度。

对发展儿童的科学思维能力而言,系统的自主探索似乎比有意的教学更有效(Gopnik,2012)。儿童在自主探索过程中可以自发地(不像成年科学家那样自主和精确)开展实验(Schulz,Gopnik,&Glymour,2007),经历形成假设、检验假设和评估证据的全过程(Klahr et al.,2011;Legare,2014)。Schulz和 Bonawitz(2007)探究了儿童自主探索的时长和探索方式特征,发现4~5岁儿童花费更多时间探索模糊的因果结构(相较于清晰的因果结构),75%的儿童逐个水平探索决定因果关系的变量,从中获得区分因果结构的关键证据。Bonawitz,Schijndel,Friel和Schulz (2012)探究了自主探索对儿童平衡概念(物体的平衡点是在物理长度上的中点或者是物体质量上的重心)的影响,实验结果显示在探索获得与自己的平衡观点相矛盾的现象后,超过一半的4~5岁儿童能发现并使用外部因素(磁铁)解释观察到的平衡现象,说明儿童能够使用依据探索结果修正自己的先验观点。这些研究结果显示4~5岁儿童能通过探索获得证据并基于这些证据修正自己的观点。综合默认偏差和自主探索领域的研究成果,我们可以预期:如果儿童探索获得与证词矛盾的证据,他们能使用这些矛盾证据降低对证词的依赖,因此本研究引入自主探索变量并形成研究假设 1:5岁儿童能综合成人证词和自主探索结果推断因果关系。

相较于那些不可信的证词,学前儿童更可能相信可信的证词(Tenney,Small,Kondrad,Jaswal,&Spellman,2011;Brosseau-Liard,Cassels,&Birch,2014),即使该证词不可能完全准确(如:黄石国家公园里的树叶数量,Kominsky,Langthorne,&Keil,2016)。Bridgers等人(2016)也发现在观察他人实验获得与证词矛盾的概率性证据后,儿童更倾向于推翻证人提供的不自信证词而非自信证词,因此本研究引入证词的自信程度变量并形成研究假设2:与自信证词条件相比,学前儿童更倾向于在不自信证词条件下依据自主探索结果推断因果关系。

2 实验1:证词自信度和9次自主探索对儿童因果推理的影响

2.1 实验设计

2×2完全随机实验设计,自变量包括证词的自信度(两个水平:自信、不自信)和儿童自主探索数量(两个水平:无探索、9次探索),设置9次探索的原因是为保证儿童获得与证词矛盾的概率性证据,儿童至少需要经历9次探索(见2.4实验流程)。因变量是儿童选择某个备选原因的频数。

2.2 被试

84名5岁儿童参与实验1,年龄跨度从61个月到 66个月,平均年龄 63.7个月;其中16(男 11)人接受自信证词+无探索实验处理,16人(男8)人接受不自信证词+无探索实验处理,27(男 17)人接受自信证词+9次探索实验处理,25人(男14)人接受不自信证词+9次探索实验处理。选择5岁儿童的原因是研究发现 3~4岁是儿童因果推理的快速发展期(李红,2015),到4.5岁以后大部分儿童才具备因果推理能力(李红,郑持军,高雪梅,2004);同时只有4~5岁以上的儿童才具备从证人证言中抽取证人可信度的能力(Koenig &Harris,2005)。

2.3 实验材料

实验材料包括4块积木、8个证人证词视频和1个音乐盒。

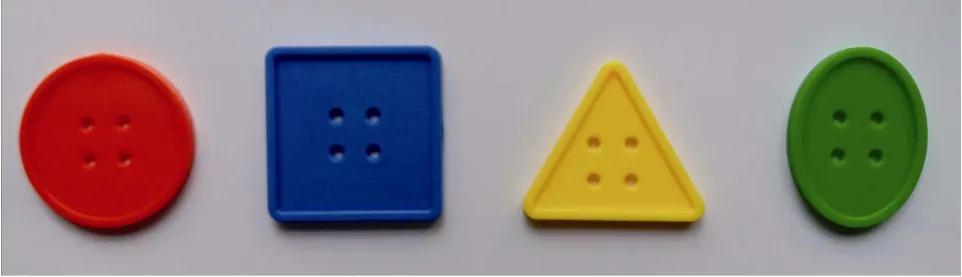

为控制儿童可能的形状和颜色偏好对实验结果的影响,采用两组小积木作为备选原因,一组是红色圆形和蓝色正方形、另一组是黄色三角形和绿色椭圆形(图 1),每个小积木在颜色和形状上都存在差异,以便于儿童区分备选原因。

图1 本研究使用的积木

为控制证人方面的差异对实验结果的影响,本研究使用同一名证人提供所有的证词,并提前录制证人提供证词的视频,儿童通过观看视频获得证人证词。证人证词分为自信证词和不自信证词两类,以红色圆形和蓝色正方形积木组合为例(如无特殊说明,下文均以此组合为例),自信证词如下:

亲爱的小朋友,我们今天来玩一个特别的音乐盒。你知道吗,当把小积木放在音乐盒上时,有些积木能让音乐盒亮灯并且唱歌,有些积木不能让音乐盒亮灯并且唱歌。我有一个红色圆形积木和一个蓝色正方形积木,我玩过这两个积木很多次,我知道红色圆形积木几乎总是让音乐盒亮灯并且唱歌,蓝色正方形积木几乎从不让音乐盒亮灯并且唱歌,所以我知道红色圆形积木更能让音乐盒亮灯并且唱歌。

不自信证词如下:

亲爱的小朋友,我们今天来玩一个特别的音乐盒。你知道吗,当把小积木放在音乐盒上时,有些积木能让音乐盒亮灯并且唱歌,有些积木不能让音乐盒亮灯并且唱歌。我有一个红色圆形积木和一个蓝色正方形积木,我从来没有玩过这两个积木,我不知道哪个积木更能让音乐盒亮灯并且唱歌,即使我不知道,我猜红色圆形积木几乎总是让音乐盒亮灯并且唱歌,我猜蓝色正方形积木几乎从不让音乐盒亮灯并且唱歌,所以我猜红色圆形积木更能让音乐盒亮灯并且唱歌。

为平衡实验材料对实验结果的影响,本研究共录制了 8个视频,自信证词和不自信证词视频各 4个,自信(不自信)证词的 4个视频中有两个视频使用红色圆形和蓝色正方形积木,另外两个视频使用黄色三角形和绿色椭圆形积木。证人在使用红色圆形和蓝色正方形积木的两个视频中分别指认红色圆形积木、绿色正方形积木更能让音乐盒亮灯并且唱歌(以下行文中用“激活”指代“亮灯并且唱歌”),在使用黄色三角形和绿色椭圆形积木的视频里使用相同的方法平衡实验材料的影响。自信证词视频时间长度在44~46 s之间,不自信证词视频时间长度在49~52 s之间。

2.4 实验程序

在无探索水平,儿童观看证人提供证词的视频,然后回答实验员一个测验问题和一个记忆问题。测验问题是:“你认为哪个积木更能让音乐盒亮灯并且唱歌?”记忆问题是:“视频里的人认为哪个积木更能让音乐盒亮灯并且唱歌?”如果儿童表示不能回答,实验员将问题局限于证词提及的两块积木,测验问题是:“你认为是红色圆形积木还是蓝色正方形积木更能让音乐盒亮灯并且唱歌?”记忆问题是:“视频里的人认为是红色圆形积木还是蓝色正方形积木更能让音乐盒亮灯并且唱歌?”如果儿童仍然不能回答,实验员再次播放视频,儿童观看后再次回答实验员的两个问题。在儿童回答问题时实验员提供两块证词提及的积木并请儿童用手指触摸自己指认的积木。

9次探索水平包括矛盾阶段和概括阶段,设置矛盾阶段的目的是探讨自主探索与证人证词如何交互影响儿童的因果推理。儿童在矛盾阶段先观看证词视频,然后经历9次自主探索获得与证词矛盾的证据,最后回答实验员的测验问题和记忆问题。为确保儿童获得证词,在儿童观看视频之后和自主探索之前要求儿童回答记忆问题,如果儿童表示不能回答,实验员采取和无探索条件相同的步骤帮助儿童回答问题。在9次自主探索机会中儿童探索证词指认更能让音乐盒亮灯并且唱歌的积木6次,其中积木激活音乐盒两次,激活概率为 33.3%;儿童探索证词指认不能让音乐盒亮灯并且唱歌的积木3次;其中积木激活音乐盒2次,激活概率为66.7%;由此儿童获得与证人证词矛盾的探索结果。音乐盒是否被激活由实验员用遥控器控制,积木激活音乐盒的两次机会在儿童自主探索的 6次(3次)序列中随机出现。为保证所有儿童获得相同的自主探索次数,实验员口语指挥儿童完成探索:“第一次、第二次……”。

设置概括阶段的目的是检验儿童能否基于矛盾阶段的证词和与证词矛盾的探索结果判断并使用证人的可信度,为此在概括阶段使用与矛盾阶段相同的证人提供关于另一组积木的自信证词(如果在矛盾阶段播放了使用红色圆形和蓝色正方形积木的视频,在概括阶段就播放使用黄色三角形和绿色椭圆形积木的视频,反之亦然。),儿童观看证词视频后回答测验问题和记忆问题。设置概括阶段的理论逻辑是如果一个人自称熟知某领域知识但却在该领域犯错,我们就会怀疑他在其他自称熟知的领域所做的判断;如果一个人坦诚自己不了解某领域的知识,那么即使他在该领域犯错,我们也不会怀疑他在自称熟知的领域所做的判断(Tenney et al.,2011;Bridgers et al.,2016)。在矛盾阶段,自信证词强调证人“玩过这两块积木很多次,……我知道”某一块积木更能激活音乐盒(自称熟知),但探索结果与证词矛盾,显示证人犯错,如果儿童能基于证词和探索结果判断证人的可信度,那他们在概括阶段不应该相信该证人的自信证词(自称熟知哪块积木更能激活音乐盒),转而选择证词未指认更能激活音乐盒的积木回答测验问题;不自信证词强调证人“从来没玩过这两块积木,……我猜”某一块积木更能激活音乐盒(坦诚不了解),即使探索结果与证词矛盾,儿童也不会怀疑证人在自称熟知领域所做的判断,因此在概括阶段相信证人的自信证词,选择证词指认更能激活音乐盒的积木回答测验问题。

图2 无探索水平实验流程

使用笔记本电脑播放视频,同一自信度水平的4个视频以不同的随机顺序播放给不同被试;使用便携式摄像机记录实验过程;无探索水平实验流程见图2,9次探索水平实验流程见图3,无探索水平、9 次探索水平的实验时间分别为 2~4 min、6~8 min。

图3 九次探索水平实验流程

2.5 实验结果

剔除4类儿童的数据:(1)在无探索水平两次观看同一视频后还不能回答实验员问题的儿童;(2)在9次探索水平的矛盾阶段观看同一视频两次后还不能回答实验员问题的儿童;(3)在9次探索水平错误回答介于观看证词视频1后和自主探索前记忆问题的儿童;(4)受外界刺激影响无法坚持实验的儿童。在自信证词+无自主探索实验处理有 1名男童受外界刺激的影响无法坚持实验,在不自信证词+无自主探索实验处理有1名男童在观看两次视频后还是不能回答实验员的问题,剔除两位儿童的数据后两个处理下各有15名儿童的数据纳入统计;分别有2名、1名儿童在自信证词+9次探索、不自信证词+9次探索实验处理中错误回答介于看视频1后和自主探索前的回忆问题,剔除数据后对应处理的被试人数分别为 25、24。Bridgers等人(2016)将儿童在观察成人实验后回忆问题上的正确与否作为剔除数据的标准,但剔除前后的数据分析结果没有差别。本研究统计并报告错误回忆的儿童人数,分别在保留和剔除错误回忆儿童数据条件下进行统计分析,发现两个条件下的分析结果没有差别,因此参照他们的方法保留自主探索后错误回答记忆问题儿童的实验数据。在无探索和9次探索条件下选择各个积木激活音乐盒的被试人数见表1和表2。

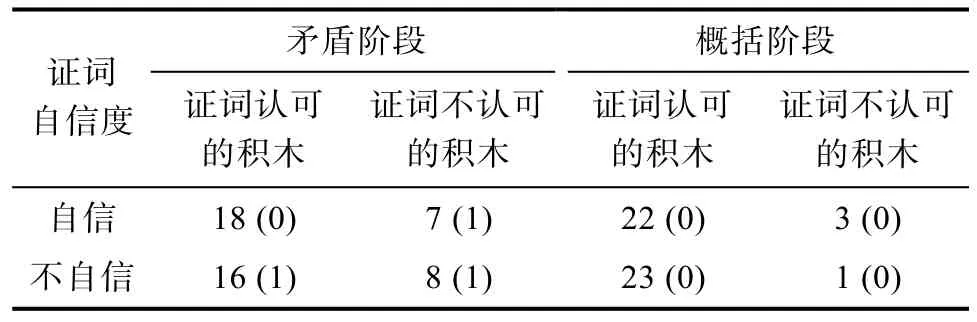

表1 选择不同积木回答测验问题的儿童人数(无探索条件)

表2 选择不同积木回答测验问题的儿童人数(9次探索条件)

为检验研究假设 1,首先对无探索条件下儿童选择备选原因的频率做二项分布检验,结果显示儿童在获得证词后选择证词认可的积木激活音乐盒的概率显著高于随机水平,不管证词是自信的(双尾二项分布检验结果p <0.001)还是不自信的(双尾二项分布检验结果p=0.001)。其次比较儿童在无探索条件和9次探索条件下的作答表现,做儿童对积木(两个水平:证词认可的积木、证词不认可的积木)的选择是否受自主探索(两个水平:无探索、9次探索)影响的卡方检验,结果显示在自信证词水平,选择证词认可/不认可的积木激活音乐盒的儿童人数分别为15/0 (无探索)和18/7 (9次探索),连续矫正卡方检验结果显示差异不显著;在不自信证词水平,选择证词认可/不认可的积木激活音乐盒的儿童人数分别为14/1和16/8,连续矫正卡方检验也未发现显著性差异,大部分儿童指基于证人证词推断因果关系,实验结果不支持研究假设1。

为检验研究假设 2,做儿童对积木的选择是否受证词自信度(两个水平:自信、不自信)影响的卡方检验,结果显示在无探索条件下选择证词认可/不认可的积木激活音乐盒的儿童人数分别为 15/0人(自信证词)和14/1人(不自信证词),差异不显著;在 9次探索条件下选择证词认可/不认可的积木激活音乐盒的儿童人数分别为 18/7人(自信证词)和16/8人(不自信证词),差异不显著;检验结果暗示儿童对备选原因的选择不受证词自信水平的影响,实验结果不支持研究假设2。

检验儿童能否使用证人的可信度信息。做儿童在9次探索后的概括阶段对积木的选择是否随证词自信度变化而变化的卡方检验,在概括阶段选择证词认可/不认可积木激活音乐盒的人数分别为 22/3(自信证词)和 23/1 (不自信证词),差异不显著,说明5岁儿童尚不能使用证人的可信度信息,实验结果与Bridgers等人(2016)的结果相同。

做儿童在矛盾阶段与概括阶段对积木的选择是否存在差异的卡方检验。在自信证词条件下,选择证词认可/不认可的积木激活音乐盒的儿童人数分别为 18/7(矛盾阶段)和 22/3(概括阶段),差异不显著;在不自信证词条件下,选择证词认可/不认可的积木激活音乐盒的儿童人数分别为 16/8和 23/1,差异显著:连续校正χ(1)=4.32,p=0.038,Φ=0.29,n =48;自信和不自信水平的检验结果不一致。由于证词的自信度变化不影响儿童对备选原因的选择(矛盾阶段对证词自信度影响力的检验结果见对研究假设 2的检验,概括阶段只出现在 9次探索水平,选择证词认可/不认可的积木激活音乐盒的儿童人数分别为22/3人(自信证词)和23/1人(不自信证词),差异不显著),合并自信和不自信证词条件的数据,使用证词认可/不认可的积木激活音乐盒的儿童人数分别为 34/15(矛盾阶段)和45/4(概括阶段),差异显著,χ(1)=7.9,p=0.001,Φ=0.28,n=98;儿童在矛盾阶段比在概括阶段更倾向于使用自主探索结果推断因果关系,显示儿童并未将矛盾阶段获得的证据应用到概括阶段。

实验 1显示在获得与证词矛盾的探索结果后,确实有儿童选择证词不认可的积木激活音乐盒,但这类儿童的人数与无探索条件下选择证词不认可积木的儿童人数并无显著差异,这可能是由于矛盾证据的绝对次数太少所致。研究发现在观察成人实验的过程中,儿童获得越多的矛盾证据,就越不愿意盲从成人提供的证词(Jaswal,2010,实验 4的获得相关经验条件),Sobel和Kushnir (2013)的理性观点也预测儿童观察到矛盾证据的机会将影响儿童对证词的依赖程度。在实验1中儿童只探索证词不认可的积木3次,虽然有2次激活音乐盒,但激活的次数太少,儿童可能认为这块积木只是“偶然”激活了音乐盒两次,并不代表它更能让音乐盒亮灯并且唱歌。我们假设增加矛盾证据的绝对数量可以帮助儿童消除“偶然”想法,明确激活概率更大的积木更能让音乐盒亮灯并且唱歌,因此形成研究假设3:增加矛盾证据的绝对数量可以提高儿童选择证词不认可积木的概率。为检验这一假设,实验2将自主探索的次数增加到 18次但不改变积木激活音乐盒的相对概率,探究更多的矛盾证据是否影响儿童的因果推理表现。

3 实验2:证词自信度和18次自主探索对儿童因果推理的影响

3.1 实验设计

单因素完全随机实验设计,自变量是证词的自信程度(两个水平:自信、不自信),因变量是儿童选择某个备选原因的频数。

3.2 被试

54名5岁儿童,年龄跨度从61个月到69个月,平均年龄 63.9个月;27(男 17)人接受自信证词+18次自主探索实验处理,27(男 11)人接受不自信证词+18次自主探索实验处理。

3.3 实验材料和程序

实验2所用材料与实验1完全相同。

实验2的程序与实验1的9次探索水平实验程序完全相同,只是在探索次数上存在差异:儿童探索证词指认更能激活音乐盒的积木 12次,其中积木激活音乐盒 4次,激活概率为 33.3%;儿童探索证词指认不能激活音乐盒的积木6次,积木激活音乐盒4次,激活概率为66.7%。每名被试的实验时间在8~11 min之间。

3.4 实验结果

采用与实验 1相同的标准剔除无效数据,有 3名儿童在不自信证词+18次探索实验处理错误回答介于看视频1后和自主探索前的回忆问题,剔除数据后该处理的被试人数为24。被试对备选原因的选择频率见表3。

表3 选择不同积木回答测验问题的儿童人数(18次探索条件)

从两个方面检验研究假设3:一个是比较儿童在无探索条件和 18次探索条件下对积木的选择是否存在差异,这其实就是本研究的研究假设 1;另一个是比较儿童在9次探索条件和18次探索条件下对积木的选择是否存在差异。在此之前采用与实验1相同的方法检验研究假设 2,结果发现在矛盾阶段选择证词认可/不认可的积木激活音乐盒的儿童人数分别为12/15人(自信证词)和10/14人(不自信证词),差异不显著,实验结果与实验1一样,不支持研究假设 2,暗示儿童在矛盾阶段对积木的选择不受证词自信度的影响。采用与实验1相同的方法检验儿童能否使用证人的可信度信息,在概括阶段选择证词认可/不认可的积木激活音乐盒的儿童人数分别为24/3人(自信证词)和22/2人(不自信证词),差异不显著,实验结果与实验 1相同,暗示 5岁儿童尚不能使用证人的可信度信息。

为检验研究假设3,首先检验研究假设1:综合儿童在无探索条件和 18次探索条件下的作答表现做儿童对积木的选择是否受自主探索影响的卡方检验,发现在自信证词水平,选择证词认可/不认可积木激活音乐盒的人数分别为 15/0 (无探索)和12/15 (18次探索),差异显著:χ(1)=12.96,p <0.001,Φ=0.56,n=42;在不自信证词水平:选择证词认可/不认可积木激活音乐盒的人数分别为 14/1和 10/14,差异显著:χ(1)=10.41,p=0.001,Φ =0.52,n=39;结果显示几乎所有儿童在无探索水平选择证词认可的积木激活音乐盒,但有超过一半的儿童在探索获得与证词矛盾的证据后选择证词不认可的积木激活音乐盒。实验结果证实研究假设1,暗示儿童能综合证人证词和自主探索结果推断因果关系。

其次综合儿童在9次探索条件和18次探索条件下的作答表现做儿童对积木的选择是否受矛盾证据绝对数量影响的卡方检验,发现在自信证词水平,选择证词认可/不认可积木激活音乐盒的人数分别为18/7 (9次探索)和12/15 (18次探索),差异显著:χ(1)=4.04,p=0.044,Φ=0.28,n=52;在不自信证词水平,选择证词认可/不认可积木激活音乐盒的人数分别为16/8 (9次探索)和10/14 (18次探索),差异不显著。由于实验1和实验2对证词自信度影响力的检验结果均发现儿童对积木的选择不受证词自信度的影响(见两个实验对研究假设 2的检验),所以综合自信和不自信水平实验数据,9次探索和18次探索条件下选择证词认可/不认可积木的人数分别为 34/15和 22/29,差异显著:χ(1) =6.99,p=0.008,Φ=0.26,n=100;显示增加矛盾证据的绝对数量可以提高儿童选择证词不认可积木的概率,实验结果证实研究假设3。

与实验1一样,做儿童在矛盾阶段与概括阶段对积木的选择是否存在差异的卡方检验。在自信证词水平,使用证词认可/不认可积木激活音乐盒的儿童人数比例分别为 12/15(矛盾阶段)和 24/3(概括阶段),差异显著:χ(1)=12,p=0.001,Φ=0.47,n =54;在不自信证词条件,使用证词认可/不认可的积木激活音乐盒的儿童人数比例分别为 10/14和22/2,差异显著:χ(1)=13.5,p <0.001,Φ=0.53,n =48;显示儿童在矛盾阶段比在概括阶段更倾向于使用自主探索结果推断因果关系,他们并未将矛盾阶段获得的探索结果应用到概括阶段。

4 讨论

本研究探讨了证人证词和儿童的自主探索对5岁儿童因果推理表现的交互影响,结果发现儿童能综合证人证词和自主探索结果推断因果关系;与自主探索获得2次与证词矛盾的证据相比,更多儿童在探索获得4次与证词矛盾的证据后依据探索结果推断因果关系;但是证词的自信度差异并不影响儿童的因果推理表现,5岁儿童还不能使用证人的可信度信息。

心理学家和教育学家都认可自主探索会在儿童科学思维发展中起到重要作用(Klahr et al.,2011;Gelman,Brenneman,Macdonald,&Roman,2010),但具体作用机制却还很不明朗(Legare,2014)。在证人证词、观察实验和自主探索如何交互作用层面,大多数研究关注儿童获得证人证词和儿童观察成人实验两种证据的交互作用方式(Jaswal,2010;Ma&Ganea,2010;Jaswal et al.,2014;Lane et al.,2014),对自主探索的研究还较少,主要涉及自主探索对修正儿童先验观念的作用(Bonawitz et al.,2012)、儿童的科学解释与自主探索的协同方式(Legare,2012)、不同推理任务中儿童自主探索的时长和方式(Schulz&Bonawitz,2007)等,证人证词如何与儿童自己的行为共同影响科学思维的问题还远没有得到解决(Sobel &Kushnir,2013)。本研究借用Bridgers等人(2016)的研究范式直接探究成人证词和儿童的自主探索对儿童科学思维结果的交互作用方式,结果显示如果只获得证词,绝大部分儿童依据证词推断因果关系;在自主探索获得2次和4次与证词矛盾的证据后,分别有超过30%和接近60%的儿童依据探索结果推断因果关系。研究结果从两个方面支持Sobel和 Kushnir (2013)提出的理性观点:第一,5岁儿童能在自主探索过程中发现矛盾证据,并综合使用成人证词和自主探索获得的证据推断因果关系;第二,儿童对证词的依赖程度随矛盾证据绝对数量的增加而减小。这一结果和Bridgers等人(2016)的研究结果具有逻辑上的一致性,与之共同证实了理性观点的预测:儿童受证词影响的程度严重依赖于儿童观察到矛盾证据的机会(本研究)和矛盾证据的强度。基于两个实验的结果,本研究发现了证人证词与自主探索交互作用的一种方式:自主探索有助于削弱儿童对成人证词的默认偏差。

本研究并未考虑决定性证据对儿童因果推理的影响,这主要是因为人类遇到的绝大多数因果之间都只有概率性联系。研究发现5岁儿童不仅对证据的相对差异敏感:证词认可/不认可的积木激活音乐盒的概率分别是33%/67%,在实验2有接近60%的儿童使用证词不认可的积木激活音乐盒;也对证据的绝对差异敏感:与探索获得2次与证词矛盾的证据相比,探索获得4次与证词矛盾的证据导致显著更多的儿童选择证词不认可的积木激活音乐盒(见图4)。但我们应该谨慎看待这一实验结果,不能将其无限推广,认为儿童获得的概率性矛盾证据越多,他们就越有可能选择证词不认可的备选原因。更合理的假设似乎是矛盾证据达到一定数量后,儿童对证词不认可原因的选择比例会稳定在一定程度上,出现天花板效应。这一方面是因为概率性证据自身容易导致概率匹配现象:如果原因A有33%的概率激活音乐盒,原因B有67%的概率激活音乐盒,概率匹配现象指会有33%的儿童在观察后选择原因A,67%的儿童选择原因B激活音乐盒(Vulkan,2000;Denison,Bonawitz,Gopnik,&Griffiths,2013),另一方面是儿童的认知经常会出现偏差,如默认偏差和负性信息偏差等(Sobel &kushnir,2013,Pasquini,Corriveau,Koenig,&Harris,2007),默认偏差指部分儿童无条件地相信成年证人的证词,负性信息偏差指儿童赋予负性证据比正性证据更大的权重:以9次探索为例,儿童自主探索证词不认可的积木 3次,获得的概率性证据中包含了正性(2次激活音乐盒)和负性(1次不激活音乐盒)证据,部分儿童会因为负性证据的存在而忽视证词不认可的积木,转而选择证词认可的积木。默认偏差和负性信息偏差都可能导致儿童选择证词认可的原因,所以概率性证据数量与儿童选择证词不认可原因之间的关系不能简单地用线性关系来描述。

图4 儿童选择证词不认可原因的频数条形图

本研究发现了两个与前人研究不一致的结果:一个是证词的自信度差异并不影响儿童的因果推理表现,另一个是儿童并不将矛盾阶段观察获得的证据应用到概括阶段。Brosseau-Liard等(2014)和Bridgers等(2016)均发现在获得与证词矛盾的证据后,5~6岁儿童倾向于推翻不自信证词而非自信证词,本研究的被试年龄也在 5~6岁之间,但他们在自信和不自信证词条件下的因果推理表现不存在差异。这可能是由于与欧美裔儿童相比,亚裔儿童有更强的默认偏差(Corriveau &Harris,2010;Corriveau,Kim,Song,&Harris,2013),这一更强的默认偏差可能来源于亚裔儿童在成长过程中与父母(或教师)讨论儿童自己的知觉、信念和感受的机会较少(Doan&Wang,2010;Wellman,2012):受传统教育价值观和父母对儿童学业期望的影响,我国很多幼儿园课堂都没有真正贯彻“儿童中心”理念,儿童被鼓励快速、准确地习得知识,而不是交流和分享自己的观点(Li,2006)。同时,研究发现儿童成长过程中通过自主探索核查证人精确度的经验有助于儿童克服默认偏差(Jaswal et al.,2014),但在我国的教育情境中,成年人扮演权威的角色,儿童倾向于服从成年人(Li,Yamamoto,Luo,Batchelor,&Bresnahan,2010)并且很少获得验证成年证人精确度的机会。这些因素都可能导致我国5岁儿童不能克服默认偏差:不管成年证人是知道(自信)还是猜测(不自信)红色圆形积木更能让音乐盒唱歌,儿童都可能对成年证人的证词深信不疑。本研究的第二个意外结果是儿童并不将矛盾阶段获得的矛盾证据应用到概括阶段,暗示儿童并未对证人的可信度产生怀疑,这与 Bridgers等人(2016)实验 1的结果不一致,在他们的研究中有部分儿童怀疑成年证人的可信度,在概括阶段选择证词不认可的备选原因。这一差异可能来源于提供矛盾证据的主体差异:他们的研究里儿童观察成年实验员的实验获得矛盾证据,本研究里儿童自主探索获得矛盾证据。由于要推翻一名成年证人的证词,儿童可能赋予另一名成年实验员提供的矛盾证据而非自主探索获得的矛盾证据更高的权重,进而在观察成年实验员的矛盾证据后更可能怀疑成年证人的可信度,在概括阶段选择与证词矛盾的备选原因,但这一观点需要得到实证研究的检验。

本研究只探讨了证人证词和自主探索两者的交互作用,后续研究可以进一步探讨证人证词、成人实验结果和自主探索结果三种证据如何交互影响儿童的推理表现,三种证据的出现顺序、推理任务的熟悉性、证人身份等因素都是有价值的自变量。除了这些外部因素,儿童认知能力(如记忆力,精确感知、评价概率性证据的能力)、儿童评估成人可信度的意识、文化差异等个体内部因素如何影响科学思维结果也应该受到更多研究的关注。另外,先验知识与眼前证据可以影响高中学生的因果推理(胡清芬,陈英和,林崇德,2005),那么先验知识如何与三类证据共同影响学前儿童因果推理的问题也值得研究。

5 研究结论

(1) 5岁儿童能综合证人证词和自主探索所获证据推断因果关系,他们受证词影响的程度随着探索获得与证词相矛盾证据数量的增加而降低;

(2) 5岁儿童能理解和使用证词内容推断因果关系,但还不能使用证词中的社会性暗示(证词自信度、证人可信度)。

致谢:

感谢江西科技师范大学通信与电子学院杨凡博士在论文撰写过程中提供的帮助,感谢江西科技师范大学教育学院研究生吕文华,王淑一在资料编码过程中提供的帮助。Bridgers,S.,Buchsbaum,D.,Seiver,E.,Griffiths,T.L.,&Gopnik,A.(2016).Children's causal inferences from conflicting testimony and observations.Developmental Psychology,52,9–18.

Brosseau-Liard,P.,Cassels,T.,&Birch,S.(2014).You seem certain but you were wrong before: Developmental change in preschoolers’ relative trust in accurate versus confident speakers.PLoS One,9(9),e108308.

Bonawitz,E.B.,van Schijndel,T.,Friel,D.,&Schulz,L.(2012).Balancing theories and evidence in children’s exploration,explanations,and learning.Cognitive Psychology,64,215–234.

Cook,C.,Goodman,N.D.,&Schulz,L.E.(2011).Where science starts: Spontaneous experiments in preschoolers’exploratory play.Cognition,120,341–349.

Corriveau,K.H.,&Harris,P.L.(2010).Preschoolers(sometimes) defer to the majority in making simple perceptual judgments.Developmental Psychology,46,437–445.

Corriveau,K.H.,Kim,E.,Song,G.,&Harris,P.L.(2013).Young children’s deference to a consensus varies by culture and judgment setting.Journal of Cognition and Culture,13,367–381.

Denison,S.,Bonawitz,E.,Gopnik,A.,&Griffiths,T.L.(2013).Rational variability in children’s causal inferences:The Sampling Hypothesis.Cognition,126,285–300.

Doan,S.N.,&Wang,Q.(2010).Maternal discussions of mental states and behaviors: Relations to emotion situation knowledge in European American and immigrant Chinese children.Child Development,81,1490–1503.

Gelman,R.,Brenneman,K.,Macdonald,G.,&Roman,M.(2010).Preschool pathways to science (PrePS): Facilitating scientific ways of thinking,talking,doing,and understanding.Baltimore,MD: Brookes.

Gopnik,A.(2012).Scientific thinking in young children:Theoretical advances,empirical research,and policy implications.Science,337,1623–1627.

Hu,Q.F.,Chen,Y.H.,&Lin,C.D.(2005).Relationships between beliefs and covariation in causal reasoning.Acta Psychologica Sinica,37,189–198.

[胡清芬,陈英和,林崇德.(2005).因果判断中经验与共变信息的结合及各自作用.心理学报,37,189–198.]

Jaswal,V.K.(2010).Believing What You’re Told: Young children’s trust in unexpected testimony about the physical world.Cognitive Psychology,61,248–272.

Jaswal,V.K.,Croft,A.C.,Setia,A.R.,&Cole,C.A.(2010).Young children have a specific,highly robust bias to trust testimony.Psychological Science,21,1541–1547.

Jaswal,V.K.,Pérez-Edgar,K.,Kondrad,R.L.,&Palmquist,C.M.(2014).Can't stop believing: Inhibitory control and resistance to misleading testimony.Developmental Science,17,965–976.

Krogh-Jespersen,S.,&Echols,C.H.(2012).The influence of speaker reliability on first versus second label learning.Child Development,83,581–590.

Kushnir,T.,&Gopnik,A.(2007).Conditional probability versus spatial contiguity in causal learning: Preschoolers use new contingency evidence to overcome prior spatial assumptions.Developmental Psychology,43,186–196.

Klahr,D.,Zimmerman,C.,&Jirout,J.(2011).Educational interventions to advance children’s scientific thinking.Science,333,971–975.

Koenig,M.A.,&Harris,P.L.(2005).Preschoolers mistrust ignorant and inaccurate speakers.Child Development,76,1261–1277.

Kominsky,J.F.,Langthorne,P.,&Keil,F.C.(2016).The better part of not knowing: Virtuous ignorance.Developmental Psychology,52,31–45.

Lane,J.D.,Harris,P.L.,Gelman,S.A.,&Wellman,H.M.(2014).More than meets the eye: Young children’s trust in claims that defy their perceptions.Developmental Psychology,50,865–871.

Legare,C.H.(2012).Exploring explanation: Explaining inconsistent evidence informs exploratory,hypothesis-testing behavior in young children.Child Development,83,173–185.

Legare,C.H.(2014).The contributions of explanation and exploration to children’s scientific reasoning.Child Development Perspectives,8,101–106.

Li,H.(2015).Preliminary study on the development of reasoning ability of Chinese children.Studies of Psychology and Behavior,13,637–647.

[李红.(2015).中国儿童推理能力发展的初步研究.心理与行为研究,13,637–647.]

Li,H.,Zheng,C.J.,&Gao,X.M.(2004).Effect of rule dimensions and reasoning direction on children’s causal reasoning.Acta Psychologica Sinica,36,550–557.

[李红,郑持军,高雪梅.(2004).推理方向与规则维度对儿童因果推理的影响.心理学报,36,550–557.]

Li,J.,Yamamoto,Y.,Luo,L.,Batchelor,A.K.,&Bresnahan,R.M.(2010).Why attend school? Chinese immigrant and European American preschoolers' views and outcomes.Developmental Psychology,46,1637–1650.

Li,Y.L.(2006).Classroom organization: Understanding the context in which children are expected to learn.Early Childhood Education Journal,34,37–43.

Lucas,C.G.,Bridgers,S.,Griffiths,T.L.,&Gopnik,A.(2014).When children are better (or at least more openminded) learners than adults: Developmental differences in learning the forms of causal relationships.Cognition,131,284–299.

Ma,L.L.,&Ganea,P.A.(2010).Dealing with conflicting information: Young children’s reliance on what they see versus what they are told.Developmental Science,13,151–160.

McCormack,T.,Frosch,C.,Patrick,F.,&Lagnado,D.(2015).Temporal and statistical information in causal structure learning.Journal of Experimental Psychology: Learning,Memory,and Cognition,41,395–416.

Pasquini,E.S.,Corriveau,K.H.,Koenig,M.A.,&Harris,P.L.(2007).Preschoolers monitor the relative accuracy of informants.Developmental Psychology,43,1216–1226.

Schulz,L.E.,&Bonawitz,E.B.(2007).Serious fun:Preschoolers engage in more exploratory play when evidence is confounded.Developmental Psychology,43,1045–1050.

Schulz,L.E.,Gopnik,A.,&Glymour,C.(2007).Preschool children learn about causal structure from conditional interventions.Developmental Science,10,322–332.

Sobel,D.M.,&Kushnir,T.(2013).Knowledge matters: How children evaluate the reliability of testimony as a process of rational inference.Psychological Review,120,779–797.

Tenney,E.R.,Small,J.E.,Kondrad,R.L.,Jaswal,V.K.,&Spellman,B.A.(2011).Accuracy,confidence,and calibration:How young children and adults assess credibility.Developmental Psychology,47,1065–1077.

Vulkan,N.(2000).An economist’s perspective on probability matching.Journal of Economic Surveys,14,101–118.

Wellman,H.M.(2012).Theory of mind: Better methods,clearer findings,more development.European Journal of Developmental Psychology,9,313–330.