非“藏锋”

2018-05-08王义军

王义军

一

“藏锋”一说,作为学书者的“常识”,几乎无人不知。然而其中原委、是非,却始终是一笔糊涂账,常识而被扭曲,扭曲而被视为常识,贻害无穷。

一般理解的“藏锋”,大体都是要求在用笔上起止不露痕迹—一起笔藏头,收笔回锋,都被具体解释为“藏头护尾”、“欲左先右”之类的用笔方法。(图1)各类书法教材中所标示的行笔路线图,几乎无不如此。然而自魏晋直到宋元以来的书法传统,却未尝以此为法则。我们从传统经典书法作品中,不难看出,露锋比比皆是,无所不在。无论是王羲之、智永、苏轼、米芾(图2-5),还是赵孟頫、董其昌,明代以前的书法大家,很少有人用今天所谓“藏头护尾”的方式来写字。

当然,以上所言只是楷书、行书和草书。篆隶的情况稍微要复杂一点,从笔法体系上说,隶书在古今之间,用笔特点也是在楷书和篆书之间。今天看到早期篆书的著名碑刻,如《峄山刻石》《泰山刻石》(图6)之类的作品,在起收笔上很可能有“藏头护尾”的方式,这一方式和这些碑刻的性质有很大关系。对于《泰山刻石》这样的作品,它在当时的政治意义要远远大于艺术价值,“昭其典重”的功能需要,并不允许书写者过多展示自己的个性。于是在起、收笔上适当的修饰,隐去下笔痕迹,弱化书家个性色彩,便是很有必要的。换言之,当初的立碑考虑所侧重的并不是书法的艺术性,而是书写的实用性,首先要考虑和照顾的是文字规范和传播功能。至于这些作品在今天由于历史的原因而被视为艺术的创造,则是另外一个话题。

一些民间的篆书,并不会严格隐藏笔锋,到后来清代人写篆书,对艺术性的追求日渐主动,用笔上也就和秦篆的表现很不一样。书家强调表现自我的个性,其用笔虽出于刻意的苦心经营,而最终的呈现,总不愿沦为矫揉造作的面貌,表现在笔锋出入之际,很多锋芒也是显露于外的。(图7-9)

以上是篆书的情况,楷、行、草方面就更为明显,这只要看看历代流传的墨迹,应该一目了然。而我们今天的讨论,也是以这一范畴为主。“藏锋”和“藏头护尾”这些概念,若以今日人们普遍的理解方式而论,与传统楷、行、草书的用笔实际完全不合。这并不是说在具体的书写中用笔完全没有“藏”的痕迹或表现,但不可以将其视为一种必须遵守的笔法。这种“藏”的表现往往出于偶然映带,并不会太多,只是笔势上下运动中自然的结果,而非一个运笔法则。如今印刷术的便利,流传的大量经典墨迹都可以看到,白纸黑字,点画清晰可辨,我们只要仔细观察其中藏和露的关系,个中情形似不难了解。(图10)

但问题是,为什么会出现这样的误解呢?古人不是也有“藏锋”、“藏头护尾”的说法吗?这些又当作何解释?

“藏锋”一词,在古代书学文献中俯拾即是,尤其自唐代以来,关于书法技法论述的文字日渐增多,“藏锋”也从此成为一个重要的书学概念。但一方面,这些论书文字多半比较抽象,不是很好理解,后人视此,往往如雾里看花,不得其要。另一方面,这些文献的真伪情况也极为复杂,其中议论似是而非者更是尋常现象,后人不加考辨,猝然采摘以为利用,使得真相愈加混沌不清。

在唐宋时期,书家谈起藏锋的文字,从欧阳询、虞世南,一直到到南宋的姜夔,基本上指的都是“中锋”,兼带还含有一层引申的意思,是“沉着”。唐人文献中欧、虞等人论书文字情况复杂,真伪错综,姑且不论,涉及“藏锋”话题者,有徐浩一则较为可靠,他说:

用笔之势,特须藏锋,锋若不藏,字则有病。

孤立读来,究竟徐浩所说是指“中锋”还是指今天人们所理解的“藏头护尾”,尚难判断。但如果我们参考一下南宋姜夔的话,就不难理解。姜夔说:

笔正则锋藏,笔偃则锋出,一起一倒,一晦一明,而神奇出焉。常欲笔锋在画中,则左右皆无病矣。

就是说,只要笔锋立起来(中锋),锋就藏了,就可以避免病笔。而一旦笔偃卧在纸上,就不能藏锋,就会出现笔锋偏侧,“左秀右枯”的情况——正是上文徐浩所谓的“字则有病”。其说与《唐人叙笔法》所谓“意在笔前,锋行画内”之说正相合无间。而苏轼提到徐浩书“锋藏画中,力出字外”,所言也无非是中锋入纸之意。

误会的源头,主要是因为托名蔡邕的《九势》。这篇文字里面有关于藏锋的解释,原话是:“点画出入之迹,欲左先右,至回左亦尔。”确实和今天的藏头护尾一个意思。

但是这里有必要注意两点,一方面,蔡邕生活的时代,当时主要的书体是篆隶,这和后来的楷、行、草书用笔有很大不同。如前所言,篆、隶和楷、行、草在书法笔法上来说,分属古、今两体(此处只言笔法类型,不涉及文字学上的划分),用笔技法上存在本质区别。另一方面,所谓“九势”,或“九势八诀”,其实都是出于后人伪造,并不是蔡邕的理论。

不过文献虽然出于伪托,却有一些真实可用的信息,《九势》一篇的作伪时期至晚不过宋代,有些论述亦颇有见地。其中“藏头”一则云:

圆笔属纸,令笔心常在点画中行。

这就和姜夔的话是一个意思,是说用笔上以笔锋归中作为常态,不要偏侧。显然,在《九势》里“藏头”指的就是我们今天所说的中锋,而后来中锋的表达多半都用“藏锋”一词。由于人们语言习惯的不同,一个词在时间流逝中发生意义上的变化,本属平常,但后来,尤其是明清时期,由于很多论书者并不明白笔法奥秘,对古典文献只能从文字上强作解读,遂至误会丛生。

另一个关于“藏锋”的著名论述,是传为颜真卿的《述张长史笔法十二意》,这一篇文献的真伪也是个复杂的问题,但由于其传播广泛,在技法理论中颇有影响,加之其中也有很多真知灼见,不必以其出于伪托而完全无视。其中讲到颜真卿问执笔之理,张旭转述了其舅氏陆彦远一番回答:

吾昔日学书,虽功深,奈何迹不至殊妙。后问于褚河南,日‘用笔当须如印印泥。思而不悟,后于江岛,遇见沙平地静,令人意悦欲书。乃偶以利锋画而书之,其劲险之状,明利媚好。自兹乃悟用笔如锥画沙,使其藏锋,画乃沉着。当其用笔,常欲使其透过纸背,此功成之极矣。真草用笔,悉如画沙,点画净媚,则其道至矣。如此则其迹可久,自然齐于古人。但思此理,以专想功用,故其点画不得妄动。

通过在江边沙地上写字,看到用笔上的“劲险之状,明利媚好”,而从此悟到“用笔如锥画沙,使其藏锋,画乃沉着”的道理。锥之画沙,其锋所藏的“中”,显然不会在笔画长度的中间,而必然是点画粗细的中部。

对这一段传授之理,元人郑杓《衍极》推崇备至:

……又曰“如锥画沙,如印印泥,”书道尽矣。虽索靖之银钩虿尾,颜清臣之屋漏,

怀素之壁路,及钗股诸法,不若是之明且要也。

所谓“明且要”,正在于其理关系甚大,历来论书文字多如镜花水月,使人不得其要,只有这一段则譬喻形象,使人不待深思而可以明其旨要。而关于这一文字的真伪,至今争论不休,影响了它的说服力。其文字或出于宋人所采摘重组,但所言并非全无来历,蔡希综《法书论》也有相似记载,两相比较,文字大同小异,但《法书论》则要更为可靠,或许这正是好事者伪造《述张长史笔法十二意》的“原文献”:

旭常云:“或问书法之妙,何得齐古人?……仆尝闻褚河南用笔如印印泥,思其所以,久不悟。后因阅江岛间,平沙细地,令人欲书,复偶一利锋,便取书之,崄劲明丽,天然媚好,方悟前志,此盖草、正用笔,悉欲令笔锋透过纸背,用笔如画沙印泥,则成功极致,自然其迹可得齐于古人。”

《述张长史笔法十二意>在《法书论》的基础上有掺入自己的理解,但大旨并无不同。以此而了解唐人对“藏锋”的认识,也就会方便形象得多。其所谓“藏锋”,很明显也是“中锋”的意思。因为在沙地上划下去,划出的线会呈现一个凹槽,中间最深,所以他说从此悟到“笔锋透过纸背”的道理。也就是说,用中锋的状态,将笔锋如刀锋一样扎进纸里,这样的用笔,才会有厚度,有力透纸背的质感。

初唐的李嗣真说陆探微的画,提到其笔迹劲健爽利得像锥刀一样,也体现了相近时代的人们对于“锥画沙”的认同。总之,这些文献里的“藏锋”,都是今人所说的“中锋”用笔。

二

我们既然说到刀锋笔锋,肯定有人会想到启功先生的那句名言:“透过刀锋看笔锋。”这句话也是学书者普遍熟悉的。启功先生本意是说我们在学习碑刻的时候,要能从斑驳的石面看出当初笔锋运动的状态。这个说法当然是正确的,说得也很巧妙。但实际上,要看出笔锋却很困难。现实的情况往往不是透过刀锋看笔锋,而是刀锋根本透不过去,人们所看到的有时连刀锋都不如,因为经过岁月沧桑,自然风化和人为损伤之后,我们能看到的多半是斑驳苍茫、混沌莫名的石花。以此而欲了解笔锋运用之法,如同追亡捕虚,茫然无凭。

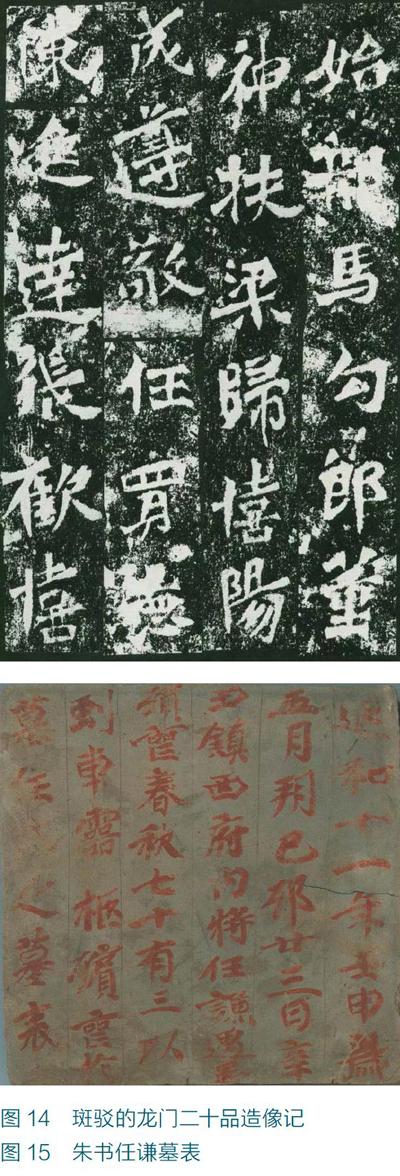

在没有对用笔建立正确认识之前,透过刀锋所看到的多是颠倒黑白的假象。而要破除这种假象,却非墨迹不可。之所以如此,便在于书家笔下精微之处,刻本是无法传达的。其所难传的信息固然不止于锋芒圭角,但点画出入之际的锋芒无疑是其中重要一端。正如姜夔所言:“锋芒圭角,字之精神,大抵双钩多失此。”所以“必须真迹观之,乃得趣”一类的发言,在前人书论中常常被提起,甚至他们有时还会感慨寒士不可學书,原因便在于见不到真迹。(图11)

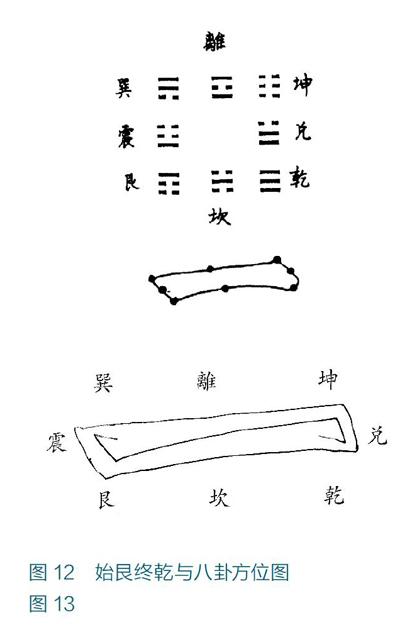

清代人从碑刻中学习书法,面临的就是这个状况。所以包世臣根据黄小仲的“始艮终乾”理论,附会出一套独家的用笔秘法,我们今天视作学书常识的“藏头护尾”,基本就是来自包氏的影Ⅱ向。这种盲人摸象式的个人解读,至今贻害无穷。(图12)

包世臣说古代的工匠知书,用刀上石的时候会“正下以传笔法”,将刀垂直鑿进石面,而后来的刻工“用刀尖斜入,虽有晋、唐真迹,一经上石,悉成尖锋”,也就是我们前面说的“锥画沙”的效果,石面呈“v”形的槽。包世臣还说“欲见古人面目,断不可舍断碑而求汇帖已”,就是号召大家去从断碑中寻找笔法,而不能学刻帖。一个现实的无奈固然是由于无缘一见真迹,但即使在刻帖和断碑之间,要论笔法传达的程度,包世臣的这个逻辑显然也是经不住推敲的。

说古代刻字的工匠知书,而后来的工匠不懂书法,这是颠倒历史事实。唐以来的刻工水平有些是非常了不起的,褚遂良《雁塔圣教序》的刻工万文韶,就有刻字圣手之称,对于用笔的精微细节有着非常精准的传达能力。而后来给文徵明刻帖的章简甫、章藻父子更是了不起。王世贞记载的一件事情,就很能说明问题:

(文徵明)又有致仕三疏,中不无涂窜,而结法亦佳。家弟乍目,谓为公稿本,费十鐶得之,以乞余偶。章简甫之子藻见而摩挲不已,日:“吾父笔也。郡守欲梓之,付吾父,录以示公,故有涂窜。寻别录一本,留公处耳。”余遂作章简甫观。已而笑曰:“昨乃眼中耳,今乃耳中眼也。”

当时章简甫随手抄录,并非存心作伪,但其平日学文徵明书法功力深厚,随意下笔之际便足以乱真。从王世贞的记载,不难想见如章简甫这样的刻工,对书法的理解达到了什么样的高度。这与包世臣所崇尚的北碑上那些穷乡僻壤的刻工,究竟是谁更知书呢?

关于包世臣的“始艮终乾”之说,来历大致是这样的。包世臣四十一岁的时候,在扬州见到黄小仲,黄氏对他说“唐以前书,皆始艮终乾;南宋以后书,皆始巽终坤”。但黄小仲并没有很具体地解释这段话,包世臣按这个方法的指引反复揣摩、实践,并按照自己的理解写了本书。时隔五年之后他又见到黄小仲,将书稿给黄氏看,黄氏说,你的书写得很好,也很有条理,但这不是我的意思。黄小仲所谓的“始艮终乾”究竟是什么意思呢?我们今天也不清楚。但包世臣显然没有得到黄小仲明确具体的答案,所以他只有自己冥思苦想,之后又结合王仲瞿的说法,附会出一套笔法。大体如下图所示。(图13)

这个理解很有问题。包世臣不仅误解了黄小仲的意思,他学碑的思路也很反常。在他看来,用笔要像刻工用锥凿的方式,把笔画的形状描画出来。他想到一根横画虽是从左向右写,但工匠在刻字时,要抠出横画起笔的形态,必须从笔画内部开始,从右向左用力把笔画起头上下边角的形状凿来的,这样才能呈现北碑那种方头方脑的形状。包世臣明白了这个道理之后,就恍然大悟,觉得自己找到了秘诀,他认为毛笔的运行也要用这种方式,按照锥凿的方法向笔画运行的相反方向把笔画起头做出来。于是原来指的是中锋用笔的藏锋,经过包世臣的演绎解说,从此就彻底变成了今天描头画足的别扭方式。

此处不妨引用一段民国时期的巴蜀学者刘咸炘的文字,以见包氏之谬。

造像本一时风尚,如今祈福酬神之匾联,书人固不尽能手,造作尤多草率。非如碑志之慎重,写刻求全其笔意,势固然也。后人于崭截齐整之处,悉以为用笔之妙,殆不免于过矣。即碑志虽甚精工,亦未必无出于刀者。夫作书诚有方笔,方笔诚能崭齐,岂可概以为无?顾吾观石刻中崭齐之处,有笔毫所必不能成者,谓非刀而何?印文之妙,多出于刀,即今刊木者,其峻整之处,亦出自刀而不出自笔,未尝不成浑劲之观,然岂写底者之工哉?

刘氏此言,正可映衬包世臣思路上的偏执与谬误。这一谬误,在有清一代,其实也是较为常见的,但很少有人如包世臣这么自信和彻底。而包世臣之所以会执迷不悟,可能和他对于书法的麻木以及观念的偏执有很大关系。对书法的麻木,他自己就这样说过:

乾隆己酉之岁,余年已十五,家无藏帖,习时俗应试书,十年,下笔尚不能平直。以书拙闻于乡里。

可见他学书启蒙并没有临摹经典法帖,而是随俗学习应付科举考试的实用毛笔字。“十年下笔尚不能平直”,其才情之不逮,亦可以想见。

包氏的书法成就不高,而其技法理论也不太经得起推敲,却影响广泛,深入人心,其间缘由亦颇让人费解。一方面可能是由于当时碑学风气盛行,人们在面临这些碑刻的时候,却并不知道古人用笔到底是怎么一回事,加上历代都将书法用笔当作秘而不宣的诀窍,隐藏起来都不愿意告诉别人。比较著名的故事是锺繇,为了求得笔法不惜捶胸顿足,以至于吐血,后来又去掘人之墓,这个故事并不真实,纯粹出于后人编造,但其中反映出人们对于笔法秘密的强烈渴求,则是历史的另一种真实。

在包世臣的时代也是一样,普通学书者所面对的资料,只是一些刻本,这些刻本中无论是刻帖还是碑铭,都与墨迹有很大的距离。刻帖经过一再翻刻,早已失真,加上大量伪迹掺杂其中,给学者带来很多困惑。一部分清人宁愿学习残碑也不再看重刻帖,其中也是也着深刻的时代背景和集体纠结的。而北朝碑版在经过日晒雨淋自然风化,又被反复捶拓之后,一样变得面目全非,绝不会比刻帖好到哪里。希望借此窥测古人笔法,本身就是刻舟求剑。但人们对勘破笔法秘密的渴望丝毫不减,就只有透过刀锋不断猜测。结合到古代文献中留下有“藏锋”、“藏头护尾”这些说法,就不免附会出一些牵强的解释。(图14-15)

另一方面,包世臣给自己的理论以强大的后台,将其和八卦图相联系,于是一个具体的用笔技巧便被赋予了太极八卦的“理论高度”,从而彰显出一种学术上的权威性。但实际上,有没有真知灼见,与看起来是否“学术化”并不对等。至于太极八卦与书法技法,更是完全两码事情。

当然还有一层原因是和我们被曲解的传统文化中的某些倾向有关,所谓藏锋敛锐、韬光养晦、君子藏器云云,很多时候人们都教育年轻人要将锋芒藏起来,要含蓄内敛,不要个性太过显露。这个看法,我们姑且不去评价其对错,但至少和书法技法相隔遥远,不能这么硬生生地照搬套用。如果在文艺中,人们都不能展示自己的智慧和才华,还有什么地方可以展示?张怀瑾当年评价欧、虞优劣,有云:“虞则内含刚柔,欧则外露筋骨,君子藏器,以虞为优。”以君子藏器之说来评断书法,亦不过是以社会道德衡量艺术,其说不免有失公允。

我们看看古代那些优秀的作品,比如《兰亭序》,可以说锋芒无处不在。当然也有人会说《兰亭》锋芒太多太尖,并不好。如果从个人审美来评判,无所谓对错是非,但如果从古人技法规范的了解而言,这一判断便不免思路颠倒——我们自幼的书法教育就被告知要藏头护尾,于是当原作(或高清的印刷品)为我们呈现了这些真实的锋芒,反倒会不以为然。之所以不能接受,正是由于我们的眼光偏离了经典的审美。如果说《兰亭》还由于其真伪问题聚讼纷纭,不足以服人的话,那么《丧乱帖》、《伯远帖》如何?米芾、赵孟烦等人墨迹中无处不在的锋芒如何?是否都不合于法度呢?

我在将以上观念于网络发布的时候,得到多数书界朋友的认可,可也不免有人提出质疑。有人提出颜、柳楷书来证明藏头护尾笔法的合理,这确实是一个复杂的问题——虽然我坚信颜、柳用笔也和其他各家一样,只有形态差异,并无本质不同,他们也不可能自找麻烦将每一笔画在纸面折回往返。但我怎么证明自己的观点呢?这又回到上文反复申说的“透过刀锋看笔锋”的难处,在缺少足够数量可靠、清晰的墨迹时,这个讨论只能是各言其说,无法交锋。今存颜、柳作品多半是刻本,就其中墨迹而言,柳公权《跋王献之送梨帖》今只存图片,字小,清晰度也很不够,用笔有没有藏护动作,在不同眼力者所见不同,是无非讨论的。而颜真卿《自书告身帖》、《祭姪稿》,真行二体皆有锋芒出入,又怎可以无视呢?至于其中或类似藏头之处,即便是真的“灭迹隐端”,在传统大家中也不过是一家之体,笔法所谓有常有变,不可以一家之法而视作通行法则吧!而本文所言,绝不是要否认一切藏头护尾笔法,我所要破除的只是一种以藏头护尾为普遍用笔法则的成见而已。

此外还有一类质疑的声音,重在表达一种带有情感的个人观念,提不出任何有力的证据和论证。无视晋唐以来历代经典作品的实际存在,只一味强调那一套被误解的描頭画足的行笔路线图里蕴含着什么深刻的道理,大谈它如何同于呼吸之理,如何符合国人智慧云云。甚至有人说:“楷书必须‘藏头护尾,而行草书‘藏头护尾的笔势是在空中完成的。看似细而尖,逆锋的笔意仍十分清晰。”恕我愚钝,实在不明白这些明清以来才在各类书体中大行其道的“藏头护尾”动作,宋元以前的人们是如何在空中完成的?如此倒不如说这些动作是作者在意念中完成的,只是这意念,我不知它是书写者的,还是观赏者的。

面对经典,究竟是以它来修正我们已有的认识,还是用原有的知识来曲解经典?由于原来不可靠的知识影响了我们的判断,如果不加以反思,将永远不会了解经典好在何处。

三

刻本所带来的影响,也是由来已久,欧阳修就已经表示他和蔡襄对于范本锋芒有着不同的看法,这种看法很大程度上是由刻本所带来的。而这一问题在同时代人中也常有讨论,薛绍彭有诗云:

文陵不载启,古刻石已残。

锋链久自灭,如出撅笔端。

临池几人误,讵识笔意完。

贞观赐搨本,尚或传衣冠

……

黄庭坚亦云:

古人作《兰亭叙》《孔子庙堂碑》,皆作一淡墨本,盖见古人用笔回腕馀势。若深墨本,但得笔中意耳。今人但见深墨本收尽锋芒,故以旧笔临仿,不知前辈书初亦有锋锷,此不传之妙也。

显然,在他们所处的时代,人们由刻本先入为主的印象,已经造成了对于锋芒不同的认识。同时亦可知宋人并不用今日“藏锋”之法,只是由于不见古迹中原有的锋芒,“如出撅笔端”,而为了追求这种效果,以“旧笔临仿”而已。这充其量还只是一个由范本导致的审美趣味变化,并没有触动到笔法的基本规范。但随着人们对其中原委了解的日渐模糊,事物的变化,哪怕是一点微小的差错,总是会愈演愈烈。

山谷还记录了一个好书成癖的荣咨道,花了二十万钱买虞永兴《孔子庙堂碑》,山谷后来得以见到这一拓本,说“乃是未劖去‘大周字时墨本,字犹有锋锷”。而对于有没有锋锷的讨论,在宋人文字中极为常见,我们从这些字里行间,可以感受到其时书者关于锋锷、锋芒的追索,也颇有类似今日书者追索笔法的迷茫。而薛氏所感慨的情况,“临池几人误,讵识笔意完”,便随着时间的流逝,愈发严重了。

误解大约在南宋已经开始,至于元明以来,讹说兴起,谬种流传,代不乏人。择其典型,稍見大概。元无名氏《书法三昧》言横画勒法日:“其法初落笔锋向左,急勒回向右,横过至末,复驻锋折回。”这个说法显然来自于《九势》中“藏锋”条下的解释。上文已言,《九势》一文并不可靠,其所言也未必与楷、行、草诸体用笔相关。更何况北宋以前文献中,“藏锋”一词作这种解释的,舍此之外也别无所见。《书法三昧》的作者,只抱定《九势》,拾其余唾,显然已经不解唐人以来“藏锋”的含义了。此后明人丰坊释米芾“无垂不缩,无往不收”,则云“如屋漏痕,言不露圭角也”,又是加重了一重误会。须知米芾此言与“不露圭角”全无干涉,其本意不过是在说书写中循环往复的笔势。用笔之势,往而可收,去而复返,在锋杪提按之间,点画棱侧起伏,若能对此善加利用,点画便可以互为生发。但笔势垂缩、往复并不同于笔法起收,“藏锋”问题之所以混沌纠缠,以至于在实践者之间无法真正展开讨论,很大程度上便是将笔势、笔法混为一谈。

其实在明白人来说,笔势、笔法分而论之亦可,合而论之亦可,但逻辑不能乱。如果抛开笔势谈笔法,所谈是一点一画用笔之法,自然不必“描头画足”,因为舍去上下笔之间的联系,这描头画足并无来由。描头画足的笔法之所以存在,只可以依托于笔势的循环往复,但若以笔势论笔法,这个循环往复不在一个笔画之内,而是在各个不同的点画之间,伪“藏锋”说所认为的起笔收笔在一画之内藏、护的说法也就无从成立,更遑论下笔“不露圭角”呢?

然而此中误会,元明以来变本加厉。到了清代学者对这个问题已经很少有清醒的认识。这从当时少数学者反复申说“锋芒”、“出锋”的重要性,也可以得到了解。恰恰是群体无意识的误解,才使得少数明白原委的学者感到破除俗说的必要。

藏锋之说,非笔如钝锥之谓,自来书家从无不出锋者,古帖具在,可证也。只是处处留的笔住,不使直走。米老云:“无垂不缩,无往不收”二语,是书家无等等咒。

梁同书此说,颇有见地,同时人梁巘也说:

宋拓怀仁《圣教》锋芒俱全,看去反似嫩,今石本模糊,锋芒俱无,看去反觉苍老。吾等临字,要锋尖写出。不可如今人,止学其秀耳。

而梁巘这样理性的观察,显然少有知音。他在另一则文字中借时人对他书法的评价,引出一段议论,字里行间颇可以了解其时的一般看法:

今客告余曰:“子字去褊笔则更佳。”盖谓吾字画出锋,下笔处有尖也。而不知吾之好处正在此。余历观晋右军、唐欧、虞、宋苏、黄法帖,及元明赵、董二公真迹,未有不出锋者,特徐浩辈多折笔稍藏锋耳,而亦何尝不贵出锋乎?使字字皆成秃头,笔笔皆似刻成,木强机滞而神不存,又何书之足言。此等议论皆因不见古人之故。

梁巘感慨解人难遇,其同时论者明白个中原委的,也确实是很少见了。比如蒋骥解释藏锋问题,就将之归为“点画起止,不露芒铩也”,他所理解的藏锋,已经显然与中锋无关,而全然是今天的新意了。蒋骥还别出心裁作出了自己的解释:“前人作书,因一字之中,点画重迭;或一篇之中,有两字相并;或字不同而点画近似,间用藏锋,变换笔法。今人有专以此自矜为能者,虽一望古茂,究无生趣。”虽就审美而言,亦似有一得之能,然而其言出于穿凿,似是而非,毕竟有违史实。

不过,在众说丛杂,讹谬滋生的同时,也不是没有人注意到这个问题。上面说到的梁巘之外,稍早于他的王澍,看得更为深透,以至于径直将其中谬说戳破,其言:

世人多目秃颖为藏锋,非也。历观唐宋碑刻,无不芒铩铦利,未有以秃颕为工者。所谓藏锋,即是中锋,正谓锋藏画中耳。徐常侍作书,对日照之中有黑线,此可悟藏锋之妙。

如锥画沙、如印印泥,世以此语举似沉着,非也。此正中锋之谓。解者以此悟中锋,思过半矣。

“所谓藏锋即是中锋”,其言简洁明了,可惜这种看法在清代以来几乎成为秘闻,已不复为学书人所了解了。

此中误会,推波助澜者虽然一直不少,但毕竟还有所争论。至于此后学者不得其旨,而终于被一种“理论”阐发,以至终于成为“定论”,其最关键的一人,则要数包世臣。藏锋一说一旦演化为“始艮终乾”,便广为流播,质疑之声也几乎被淹没了。我们或许可以说,在用笔问题的阐释上,包世臣已然成为最大的罪人。但在古代大多数人都将自己的心得当作不传之秘的时候,他至少是很愿意将自己多年来的体会、思考都展示出来,平窦地告诉世人。至于被误导,很大程度上不是包世臣的责任,而是后人自误。尤其是到了我们这个时代,前人墨迹中点画历历可见,用笔痕迹一一可循,为何人们总是只愿意相信道听途说,辗转贩卖的知识,而不肯相信自己的眼睛呢?

关于“藏锋”这个概念的误解,当代其时也早有学者指出,比如周汝昌先生就说得很清楚,还有许洪流先生的阐发,也简洁而准确。只是书法的实践与研究,在今天已经日渐隔离,大多数学者沉潜于文字之中,对于书法实践体会不深,致使书法技法类的研究往往如清代学者一样,众说纷纭,隔靴搔痒。书家视之,或因其艰深晦涩而不知所云,或因其错谬百端而嗤之以鼻。长期以来,便形成了学者与书家之间的隔膜,彼此不通消息。以至于一些学者真正有价值、有见地的技法研究,也淹没其中,很少有人注意到。

直到今天,绝大多数的书法技法类书籍,从中小学甚至大学的书法教材,到各类碑帖的技法解析,一翻开几乎都是描头画足的用笔路线图。部分缺乏鉴赏力的研究者也在其中推波助澜,仍然将“藏锋”曲解为“藏头护尾”,使得问题更加混沌不清。这一看似微不足道的技法问题,窦则已成为书史上一个重大的误会,至今流毒遍布,无所不至。很难想象在其他领域,无论是文学、艺术还是其他各门学科里,会在一些基础性的问题上,有如此低级的错误,影响之大,传播之广,误人之多,令人咂舌。这种常识性的误导,出现在我们有一千多年传统的书法之中,尤其令人尴尬!