基于ISM分析的自我认同感动力机制模型分析

2018-05-08李慧萍牛莉霞

李慧萍 牛莉霞

摘要:为研究大学生自我认同感的动力机制及因素间的作用关系,从个体自身、家庭、学校等层面建立大学生自我认同感动力机制影响指标体系。采用解释结构模型(ISM)分析各动力机制间的相互作用,建立3级解释结构模型。结果表明,表层直接影响主要包括:过往成绩、性格特征、父母认可度、教师支持度等,中层间接影响因素主要包括:自我效能、人际适应性、同学疏离度等深层根本影响因素主要为个人方面的心理健康、学习动机,家庭方面的家庭氛围,并针对以上因素提出合理化建议。

关键词:大学生:自我认同感:动力机制:解释结构模型(ISM)

进入大学前,几乎所有的目标都是考上理想中的大学,但一旦成为大学生,曾经十几年的奋斗终于有了结果,很有可能会在大学初期失去目标和奋斗的意义,虽然绝大多数大学生已是成年,但社会的复杂和过于丰富和自由的生活,在面对接下来的生活,大学生依然会感到迷茫与不安,他们会进行各种各样的人生思考,包括我是谁、我要做什么等一系列问题,在一定程度上形成自我不认同或失落感,从而影响大学生的成长速度和成长轨迹,因此研究大学生自我认同感的影响因素,从主要因素着手,帮助大学生有效建立自我认同感,接收并欣赏自己,避免走上不正确的道路,提高自我的成长速度。

过往专家对大学生自我认同感有一定的研究,孔祥娜研究表明自我认同感高的人一般比自我认同感低的人具有较低的人际疏离感。张亚利等研究显示人际适应性以通过影响个体的自我认同感对手机成瘾倾向产生间接作用。陈晓美从师生关系方面,进行了自我认同感的相关研究,研究得出院校师生关系与大学生自我认同感呈显著正相关。此外还有学者从性格特征、自我效能感、主观幸福感等方面研究大学生自我认同感影响因素,

本研究首先通过国内外文献总结出较为重要的影响因素,建立指标体系,随后采用解释结构模型(Interpretation structure model,以下简称ISM),找出各因素之间层次关系,为更有效的引导大学生自我认同、提供更适合的资源促进树立自我认同感产生建立科学依据。

一、大学生注意力分配影响因素分析及体系构建

经过对国内各高校大学生问卷抽样调查,总结16个大学生自我认同感影响因素,进一步经过专家评审,确定出大学生自我认同感受3个方面影响,细分为12个因素。

自身因素:心理健康S1、性格特征S2、自我效能感S3、学习动机S4、过往成绩S5、人际适应性S6。

家庭因素:家庭氛围S7、家庭收入S8、父母认可度S9。

学校因素:同学疏离度S10、在校任职S11、教师支持度S12。

二、基于ISM的大学生自我认同感动力机制模型构建

本文采用解释结构模型(ISM)分析方法,利用解释结构模型在已知的复杂散乱的系统要素关系下,分析这些复杂散乱的系统要素之间的关联程度,将大学生自我认同感动力机制进行层次性分类。

在列出的12个影响因素基础上,通过专家打分法和访谈分析法,判断出大学生自我认同感影响因素间的关系,根据其中关系,建立邻接矩阵A,矩阵元素Aij为“1”表明要素Si对Sj有影响;矩阵元素Aij为“0”表明要素Si对Sj无影响,以此确定出各要素间的关系图,即邻接矩阵。

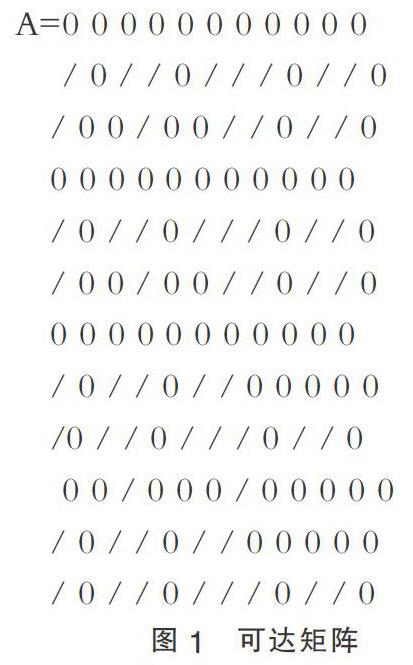

(一)建立可达矩阵

根据布尔矩阵运算规则,由邻接矩阵A与单位矩阵I求和,并对(A+I)进行幂运算,直至(A+I)K-1≠(A+I)K=(A+I)K+1时,矩阵M=(A+I)K即为可达矩阵。经过运算,当K=3时,符合上述公式,得到的可达矩阵为M=(A+I)2(见图1)。

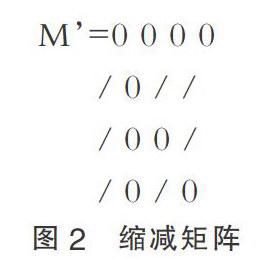

(二)生成缩减矩阵

分析可达矩阵发现:S1和S4、S7可替代,S2和S5、S9、S12可替代,S3和S6可替代,S8、S10和S11可替代,从而组成可达集R(Si)和所有能影响到Si的要素,组成先行集A(Si),最后找出所有既影响Si又被Si影响的要素,组成共同集CSi)。依据R(Si)∩(Si)=C(Si)条件划分大学生学习倦怠行为影响因素层级,按照自上而下的方式,即可达集等于共同集的方式进行层级划分,经计算,第一节点:L1=I,4+8;第二节点:L2=2+5+7+0/+00;第三节点:L3=0+3+6。于是去掉S4、S5、S6、S7、S9、S10、S11、S12可得縮减矩阵(见图2)。

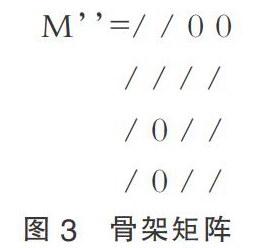

(三)提取骨架矩阵,建立解释结构模型

依据上文运算与分析结果,提取骨架矩阵(见图3),得出影响大学生自我认同感动力机制解释结构模型,如图4所示。

三、大学生自我认同感影响因素的层级分析

上述大学生自我认同感影响因素分析体系是一个三级递阶结构模型,这三个层次反映了大学生自我认同感影响因素的内部逻辑关系。模型的层次结构分析结果如下。

第一层级为表层直接影响因素,分别为个人方面中的性格特征、过往成绩、家庭方面的父母认可度、学校方面的教师支持度。越乐观的人,对待挫折的会用更加积极,会付出更多的行动去改变较差的现状,在行动中得到满足感,提升自己的自我认同感,变得更加自信,更趋于成功,从而取得更好的成绩,也会因为过往的成绩而认可自己某方面的特长,总结自己的优势,补缺自己的劣势,成就更好的自我。失落是无可避免,在失落时如果得到他人的支持,比如父母和老师,会让大学生产生安全感和归属感,会更快走出失落感重新认可自己的能力,产生较强的自我认同感和自信心,并且通過他人帮助,完成任务,获得身心的愉悦。

第二层级为中层潜在影响因素,分别为自我效能感、人际适应性、家庭收入、同学疏离度、在校任职。自我效能感高的人,会更清楚的定位自己,接纳自身不足,处事方面会更加理性化,内心会较为强大,因此在更容易将任务完成,而完成任务后取得的成绩更容易使自己获得满足感,实现自己的价值。即使没有那么强的自己效能感,在人际关系方面处理得较好的同学,会借助他人的帮助或者与他人组成团队,集聚众人的力量完成指定的目标,如果家庭情况较好,或者自身更加努力,会运用相应的资源帮助自己,自我认同感较高的同学会更加清楚自我的责任和处事的方式,形成更加独立的个体,有能力,有担当,更容易在组织社团或者班级里任职,发挥自己的才能,同样,在不断的认职中,磨练意志,锻炼能力,取得成绩,得到认可,更加促成自我认同感的形成。

第三层级为深层根本影响因素,分别为学习动机、心理健康、家庭氛围,个人的学习动机建立在未来的发展方面,对未来的期望和效价会更高,而取得的成绩会越好,并且不重要的成绩对自己的影响较小,将达成目标放在第一位,自我认同感较高。而正常的心理状态也较强的影响着自我认同感,拥有健康的心理状态,用正常的思维或更为积极的思维思考问题,会帮助大学生摒弃偏激的思想,树立正确的自我认同感。在成长中,长久生活在固定环境下会受到环境的影响,潜移默化得改变自己,而最重要的就属家庭环境,对大学生的性格养成、人格魅力都有重要影响,在家庭氛围下所形成的思维方式和行为能力影响着大学生各种行为,并且对行为过程和最终的结果造成根本性影响。

四、建议

利用解释结构模型理清了大学生自我认同感动力机制的表层、中层和深层影响因素,以及这些因素之间的相互关系,探索得出此上因素与自我认同感产生的层次关系,为有效的、侧重性的刺激和引导大学生自我认同感的产生提供理论指导,具体分为以下三点。

1.个人方面。由于大学生自我认同感根本因素较多来源于自身,因此大学生可多从自身角度出发,树立正确的思想状态,更早的认识自我,建立正确的学习动机。

2.家庭方面。家长应多给予大学生自由和支持,更多的在精神上体谅和安慰他们,使他们在拥有足够的安全感之后奋力前进。

3,学校方面。学校应多理解和支持大学生的行为,给予他们创新和发挥的空间,促进他们个人更好的发展,更好的回馈学校。