志愿军烈士遗骸归国:一场未竟的纪念

2018-05-08刘畅

刘畅

朝鲜修建过志愿军烈士陵墓的志愿军老兵曹家麟

英雄归来

2018年3月28日上午,曹家麟在家里关注地观看迎接第五批在韩国的志愿军烈士遗骸归国的电视直播。20具装着烈士遗骸的棺椁披上国旗,随着民政部副部长高声呼喊,“祖国接你们回家”,中方人员向遗骸三鞠躬,由解放军礼兵护送入中国而来的运输机。降落辽宁沈阳桃仙机场后,志愿军烈士遗骸被迎往沈阳抗美援朝烈士陵园。

进入中国领空后,两架歼-11B战机划空而过,飞行员在机上报告,“我部飞机奉命为你护航”,音容清晰可辨。半个多月过去,电视里出现的这个画面,仍在他脑海里挥之不去,冲击着他的回忆。

跑!60多年前在朝鲜战场,只要听到战机的轰鸣,这是曹家麟唯一的反应。天空是敌人的,敌机昼夜不停地轰炸,他无法想象在云层之上俯视陆地的感受,他们只能在密林和防空洞间穿梭,领略饥饿、慌张与痛苦。后勤被破坏,他每日的口粮只有六两,没有盐,吃不到副食,他患上夜盲症。他的胳膊上留着飞机带给他的印记:一个清晨,他从防空洞里出来,下山洗脸,忽然听到轰鸣的声音,敌机已俯冲下来,他被战友拽着往山上跑,胳膊一疼,便发现被敌机机关炮的弹片“咬”了一口。

“朝鲜的妇女、老人抬着我们的伤员,在雨里和火里奔跑。雨大了,他们脱下衣服给伤员挡雨,遭到敌人的轰炸时,他们毫不犹豫地扑在伤员身上。”因修坑道时曾被滚落的巨石砸中,曹家麟常年头痛,久久失眠。“我多想再看到他们或他们的后代,多想去吊唁遗留在战场的战友。”

他把自己的晚年交给了客死他乡的逝者,遗留在韩国的志愿军烈士遗骸是他生活的重心。“从第一批烈士遗骸归国到现在的视频和文字材料,我都有。”82岁的曹家麟留着利落的短发,说起话来中气十足,似乎仍枕戈待旦。一台笔记本电脑、两台台式机、专业扫描仪、五六块1TB的硬盘,他的装备库里,载满志愿军烈士的资料。电脑的通信软件里,志愿军老兵和志愿者的消息不断。遇人来访,他在笔记本和台式机之间来来回回,想到一个材料,便从台式机的“资料库”里拷给人看。而五年来,在家里观看烈士遗骸归国的直播,已成为他的习惯。

3月28日,中韩双方在韩国仁川国际机场共同举行第五批在韩中国人民志愿军烈士遗骸交接仪式

跨过“三八线”

接回烈士遗骸的那天,89岁的张泽石却没看直播,近年来他已不愿再与朝鲜战争的文章、影像有任何接触。“我不想再做噩梦!那场战争给我们这些承受磨难的老人,留下的伤痛太深。众多战友已离我故去,我们的心理变得很脆弱。”在京郊石景山附近的家中,张泽石在追忆往事时,总带着岁月隔阂下无奈的苦笑。他反复地念诵《陇西行》里的诗句,“可怜无定河边骨,犹是春闺梦里人”。

像大多数志愿军老兵一样,张泽石和曹家麟两位老人80多年来素未谋面,但他们却曾因朝鲜战争聚到一起,又被冲向迥异的人生轨迹,直至晚年,那场战争始终或明或暗地萦绕在他们心头。

张泽石是当年志愿军里为数不多的大学生。张泽石1946年考上清华大学物理系,次年便加入中国共产党,随后便离开清华园,回到成都老家投入发动群众的地下斗争,迎接解放。“我曾在四川大学搞‘学运,在川西坝子上发动贫雇农参加游击队。”1950年春节,张泽石正式穿上军装,他感到骄傲的同时,渴望家乡政权巩固后,便复员回清华上学。

1951年3月,他所在第三兵团第60军180师538团从成都出发,直到在河北整训时,他方得知,马上要进入朝鲜战场。而他不知道的是,他上来便要面对最残酷的第五次战役。

第五次战役在第四次战役挫败下匆忙展开。朝鲜战争的前三次战役中,中朝军队把“联合国军”赶到“三八线”以南,占领了美军的补给基地仁川港和汉城(今首尔)。但“联合国军”在第四次战役期间,发现了志愿军补给的问题。他们就此发明了“磁性战术”,与志愿军僵持,不给中国军队补给时间,同时在局部依靠火力优势,密集突击,等轰炸停止便立即反扑。第四次战役后,中朝军队终因实力悬殊,全线重又撤回“三八线”以北。

张泽石所在的部队在1951年4月4日来到“三八线”以南的前沿阵地,驻扎在中部战线的山沟里。为防止“联合国军”的反攻和两栖登陆,第五次战役在4月22日提前发动。“战士带上够一星期用的粮食、弹药,迅速深入敌后,吃掉一股敌人,再迅速撤回原阵地。”当部队消耗了大半粮食和弹药,却几乎未遇抵抗地渡过北汉江后,5月22日,“联合国军”发起反攻,合围志愿军的中线部队。而他们接到命令,在北汉江以北阻击敌人,直到5月24日才接到撤退的命令。

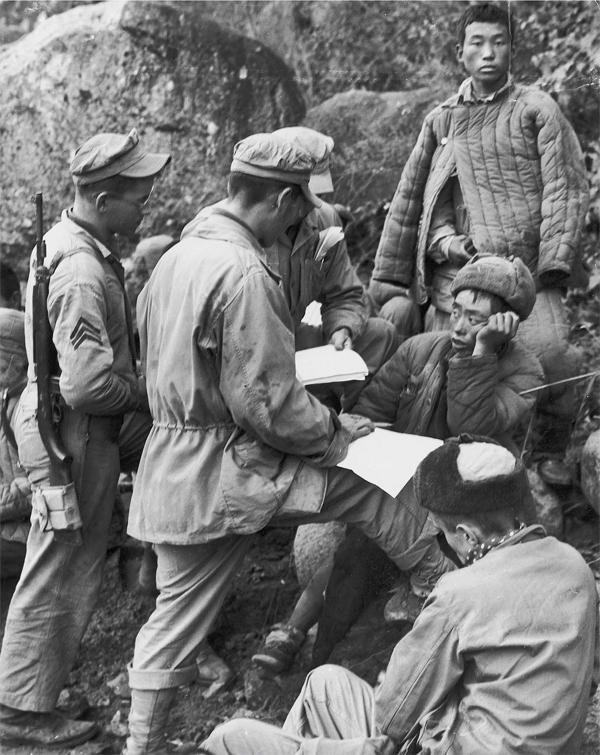

1950年,美國士兵和被俘的中国士兵谈话

“次日凌晨,我们抢渡北汉江。当我抵达江边时,却发现北汉江在雨后,已成一条波涛汹涌的大河。美军的炮弹不断在人群中爆炸,溅起高高的水柱。无数伤亡的战士被江水冲走,江面被鲜血染红。我跳进齐胸深的水中,双手紧紧拉着架在江面上的铁丝,奋力前进。”张泽石侥幸活了下来,但渡过河后,却发现全师已陷入重重包围。“敌人开始从各个方向紧缩,敌人的火力轮番攻击,把我军占据的山头上的树木几乎全部炸光。”5月26日黄昏,他们接到命令,只要突围到鹰峰脚下就能与接应部队会合。“大家扔掉背包,彻底轻装,向鹰峰方向突围。”

好不容易跑到半山腰,鹰峰已被占领,张泽石被命令分散突围。“就是一个或者是几个要好的人一起跑,要死一起死,谁也不能证明谁是谁。”他和战友抓住身旁的树,一路滑到山谷的沟底。他们本想冲出沟口突围,没跑出50米,子弹便在他们的身前跳开。前无生路,他又带领战友往山上猛爬,途中却被巨石挡住。“我双手抓住石缝中一棵小刺棵子用力往上爬,脚下打滑,手猛一使劲,小刺棵子被连根拔起,头朝下摔了下去。”等他醒来,第五次战役结束了,他成为战俘。

鹰峰的山谷外,公路上长长的队伍,满是衣衫褴褛的志愿军战俘。张泽石告诉我,180师1.2万多官兵,最后只有不到4000人突围出去,剩下的7000余人,或者战死,或者被俘。第五次战役是志愿军消灭敌军最多的一次战役,同时也成为付出代价最大的一次。经此一战,志愿军战俘的总数,从第五次战役前的4000人猛增至战役后的2万人。而据志愿军司令部战后通报,志愿军伤亡8.5万人。战场上牺牲的战士,大都葬身韩国。

此时,15岁的曹家麟对战争的惨烈并不知晓,他沉浸在英雄梦里。1950年10月,还是一名初二学生的曹家麟参军。“我哥哥已先我参军,家里很支持我,当时都觉得解放军光荣。”次年6月22日,他留着光头便入了朝。“那时我已是排级,部队规定排以上可以留头,班以下为了便于治疗,要剃光头。入朝前几天,我突然剃了个光头,向战友们宣布,不立功我就不留头。一时成为笑谈。”

战争却没有这般“儿戏”。曹家麟说:“1951年10月,为夺取可控制金城战区的818.9高地,67军199师在密林的山坡上,举行出击部队的誓师大会。出征的战士把平时舍不得穿的新军装,套在了平时穿的旧军装外面。他们做好献身的准备,神情肃穆地坐在山坡上。几天后,180多人的连队,只剩二三十人。”

那时朝鲜战争已从运动战转为阵地战,战争双方走上谈判桌,边打边谈,用战果增添谈判的筹码。曹家麟所在的67军199师正赶上当年8月至10月间联合国军发动的夏、秋季局部攻势,交战双方在“三八线”附近的金城地区展开拉锯。每次攻击,美军都是火炮、飞机、坦克轮番上阵。但直到1951年底休整后,志愿军一个202人的步兵连,只有步枪76支,冲锋枪35支,轻机枪6挺,手枪4支,60迫击炮3门,火箭筒两具。团以下没有汽车,装备和伤员都要靠骡马或人力背。曹家麟说:“小炮的炮弹,一人能背两发,大炮的炮弹,一人只能背一发。在一次战斗中,师长下令打了40发炮弹,歼灭两个营集结准备进攻的敌人,却遭到军长直接打电话批评。”

因为年龄小,部队为了曹家麟的安全,执行作战任务时,不准他下连隊,要随师部一起行动,战时负责抢救和护理伤员。“美军战机若被击落,飞行员跳伞,在火力掩护下,有直升机来接。”他切身体会到后勤保障的差距,“虽然我们每个团有一个担架连,但四个人抬一个伤员都很费劲。当时没有修坑道,只有深坑和木头。根本不禁炸,部队撤退很匆忙,只能把牺牲的战士就地掩埋,插上木牌。有时连木牌也来不及插。”

1953年7月27日,金城战役后,交战双方终于签订《朝鲜停战协议》。在1950年冬至次年6月的第三、四、五次战役期间,志愿军越过“三八线”作战时牺牲的战士,1951年6月后,“三八线”阵地防御期间,被遗留在敌占区的战士,以及1953年7月,金城战役期间,突破敌防线并向纵深推进时牺牲的战士,最终大都遗留在了韩国。

1953年,曹家麟和连长赵捷生在炮兵观察所

埋葬异国

抵御了“联合国军”的秋季攻势后,曹家麟曾任民团工作员,平时与朝方接触,协同朝方巡山,查户口、抓特务,还组织队伍帮着当地的朝鲜老百姓抢收粮食。他对朝鲜半岛最南端战俘营里的情况一无所知。在那里,张泽石不但蒙受屈辱,更要遭受自相残杀和难友舍生取义的苦痛。

张泽石与战俘们互称难友。在战俘营里,美军发现有的战俘不愿回大陆,便支持反共战俘控制战俘营,并于1952年4月6日宣布全体中国战俘要接受“遣返志愿甄别”。“不同政治立场的战俘之间的斗争有如另一场国共内战。反共战俘掀起对拒绝去台湾战俘的大规模恐吓和镇压,被害的战俘就地掩埋,最终也不知葬在哪里。”

坚决要求回大陆的战俘被集中到济州岛的营场。战俘营的中共地下党委决定在1952年国庆当天,升起自制的五星红旗,表达对祖国的忠诚。战俘营代表事先通知美军战俘管理当局,却得到违反日内瓦公约、将采取一切措施制止的答复。“但我们心里都有用鲜血洗刷耻辱的冲动。”10月1日清晨,营场大门紧闭,广场内空无一人,唯有升起的国旗在海风里猎猎作响。正当美军准备用装甲车撞开大门时,战俘营突然响起千人合唱的国歌,上百名已写下遗书的战俘组成敢死队,拿着石头、帐篷杆子、装有开水的铁桶,与夺旗的美军对抗。张泽石回忆,“一开始美军被战俘的阵势吓退了,但随着一声令下,美军的卡宾枪和机枪密集地扫射,旗杆前的战俘一排排地倒毙,护旗队员最终主动降下国旗。65名战俘为此牺牲,被埋葬在济州岛西南角的慕瑟甫村海岸边”。

1953年9月6日,活下来的人全部回到祖国。“我们身上带着敢死队员的遗书,其中有烈士们的姓名、家乡地址,烈士冢的位置。我们归来后将遗书交给上级,请求给他们烈士的名分,却在动乱的年代,没有回音。”

曹家麟则在朝鲜生活到20岁才离开。“6年来,我大部分时间都在金城地区。朝鲜战争期间牺牲在战场上的烈士,原则上都安葬在朝鲜。停战第二年,军队组成烈士陵园修建委员会和办公室。”曹家麟告诉我,他们当时对修建的陵园很满意,“陵园的选址和修建都有具体要求。烈士遗体尽量不要过多移动,新选址的陵园必须避免陡坡,远离水沟,不能建在容易塌方的地方。”

算上支前民工和民兵,朝鲜战争中牺牲的烈士有19万余人。整个朝鲜境内,安葬了10万余人。停战后,在朝鲜建起8处志愿军中心烈士陵园。其中以坐落在桧仓的中国人民志愿军烈士陵园规模最大。它曾是志愿军总部的驻地,每一个坟冢前都立有石碑,墓旁种着一株从中国移植的东北黑松。但并非所有的烈士均葬在这八处墓地,数千陵园散落各地。“我们查对烈士名单、制作水泥墓碑、刻上烈士的名字,改造原有的墓地。”曹家麟曾被安排帮助修建陵园,“仅我所在的金城前线,西起下甘岭,东至汉江口,宽不过30公里,纵深不过60公里的地方,我们的部队共修建了373座墓地,安葬了两万多人。”

1951年,朝鲜战争中,美国士兵被中国志愿军俘虏

曹家麟离开时,已有牺牲在三八线以南的烈士遗骸移葬朝鲜。“交战双方在停战后达成协定,两方根据对方提供的死亡人员名单和埋葬地资料,在自己的控制区挖掘遗体后,运到非军事区内对方的控制区内交接。”他告诉我,1954年9月1日,“联合国军”曾送还1万多具志愿军遗体,安葬在朝鲜开城的松岳山志愿军烈士陵园。此后,移交来的遗骨都埋葬在那里。直到1991年3月,军事停战委员会失效,中方代表撤回,移交志愿军遗骸的工作也随之结束。1997年,最后一具志愿军遗骸由美军交还。此后十几年间,战死在韩国的志愿军遗骸从国人的视野中消失了。

但在韩国,中朝士兵的遗骸仍不断被挖出。1996年7月,遵照日内瓦公约,韩国在坡州专门开辟“敌军墓”,安放在韩国各地发现的中朝士兵遗体。墓地有6000多平方米,建在一块高地上,旁边是小溪。志愿军的墓在墓地西边,木制的墓碑特意设计成面冲西北,朝向烈士的故土。上面写有韩文,一侧写着中国军,一侧写着无名氏。

“确认身份几乎不可能。”曹家麟说,“志愿军军服出厂时,内侧盖有油墨章,上有姓名、部队番号和血型的空白。战士用钢笔填上的信息,是辨别身份的唯一证据。经过水泡、汗渍、血浸后,它们往往就无迹可寻了。”

寻觅遗骸

“2000年,我与难友抱着鲜花,重访在慕瑟甫村海岸边的墓地。”张泽石战后被送回国后,因战俘的身份在“反右”和“文革”期间饱受磨难,直到上世纪80年代得以平反,再赴韩国时,他已饱经沧桑。“当年65个墓穴一字排开,每个墓上竖一个十字架的墓碑,我们曾在墓前敬献挽联和花圈。如今墓碑早已没有踪影,墓地已被荒草淹没,了无踪迹。我们只能再唱起当年唱过的挽歌,恸哭着将花瓣撒到海里。”

同一年里,曹家麟赴朝鲜祭奠志愿军烈士陵园,那是他魂牵梦绕的事。“不畏死亡有两种,一种是莽撞的无知,一种才是真英雄。我肯定属于前者。事后想来,是战友们的呵护,才让我活下来。”曹家麟记得,有一次,他作为文工队队员,代表师首长到前线阵地慰问。他趁着夜色,到达团指挥部,睡梦中突然被文工队队长喊醒。这时他才听到隆隆的坦克声。“团里的同志说,团部已被包围。在他们的护送下,我先于战友返回了师部。”类似的经历,令他越发希望探望葬在朝鲜的战友,而他的赴朝之旅,却改变了他退休后的生活。

朝鲜战争期间,一辆载有士兵的卡车驶向战争前线

“停战后,我曾奉命返回前线寻找烈士,根据战时烈士安葬资料,走遍整个金城地区。”曹家麟对那里的志愿军烈士陵园的情况了如指掌。当他对着地图,兴冲沖地按坐标寻找时,却发现许多墓地没有了,“幸存”的墓地也只是一个个巨大的土包。“大多数单人墓变为了少则数百人多则数千人一起的合葬墓,朝鲜全境的2000余处志愿军墓地,只剩下70余处,很多合葬墓前没有志愿军烈士的信息。”

曹家麟心情低落,血压猛涨到200以上,他决定自己搜集信息。通过搜集和研究材料,他得知当年每个部队都有完整的烈士陵园档案,陵园的位置、墓地的分布,乃至烈士名册一应俱全。他还发现,朝鲜战争牺牲的烈士共197653位,除在朝鲜安葬的10万多名烈士、在中国境内安葬的3万名烈士外,尚有约6万名烈士遗骸未能确定安葬位置。“我之前感觉在韩国的烈士遗骸不会很多,但这样看来,未确定安葬位置的烈士遗骸,很可能遗留在了韩国。可那时一点儿在韩国的烈士遗骸线索也没有。”

在韩国国内,挖掘本国战士遗骸的工作却以更加系统的方式进行着。2007年1月,韩国成立国防部遗骸发掘团,专门从事士兵遗骸的挖掘工作。知情人士向我介绍,发掘团中的鉴识所,是全世界第二家由政府运营的识别遗骸的专职机构。而对于故去战士的亲属,发掘团的工作人员登门收取他们的DNA样本,永久保存DNA资料。之后用10~12个月的时间,比对家属与发掘出遗体的DNA。若匹配成功,比对结果会以最高的礼仪传达给家属,战士的遗骸将在国家军人公墓被火化和祭奠。

发掘过程中能够确认的志愿军遗骸陆续安葬在坡州墓地,而韩国内部对朝鲜战争的认识,生发出将在韩国的志愿军遗骸送归的希望。曹家麟告诉我,韩国华川郡有一个华川水库。1951年5月,韩国军队曾在此与志愿军激战,有许多志愿军战士被葬于此地及周边地区。时任韩国总统李承晚特意提名“破虏湖”纪念。

半个世纪后,很多韩国民众并不以此为荣。“那些被水葬的中国战士的灵魂还在九泉下徘徊。我们不仅要打捞他们的尸骨,也要建慰灵塔来安慰他们的灵魂。”曹家麟向我引述曾在韩国总统警卫室任职的许壮焕的话。

一次偶然的转机

“当时我去韩国主要为报道天安舰事件,探访墓地纯属偶然。”2010年6月,凤凰卫视的纪录片制作人秦晴探访坡州墓地的报道,使国人头一次知道在韩国尚有志愿军的墓地存在。

秦晴此前從未涉猎志愿军遗骸的事,只在赴韩前,无意中看到《纽约时报》里,有一张韩国北部城市坡州“敌军墓”的照片,她想一探究竟。她带着摄影团队直奔坡州,询问当地的训鹰人后才找到墓地,当时那里埋葬着180具志愿军的遗骸。“那里距朝韩军事分界线仅6.3公里。如果不是入口处竖立着标识牌,没有人知道还埋着志愿军。”

“当时的场景让我想起台海问题造成的离别,我希望能为老兵出份力。”秦晴虽然顺利地拍下新闻视频,但播出后引起关注却几经波折。回国后,她向台里提交新闻,本想在黄金时段的重点新闻档播出,等了两天却不见动静。后来在她的多方努力下,节目虽然也得以播出,却是“时段最差”的档,收视效果也不理想。直到她参加凤凰台内部节目,又提及此事,得到军人出身的凤凰卫视老板刘长乐的关注。“我只是小兵一个。但在一次与韩国参赞的饭局上,他特意叫上我,并拍着我的肩膀说,一定要为在韩国的志愿军烈士做点儿事。”2011年3月的“两会”上,刘长乐作为政协委员提交提案,建议把志愿军烈士遗骨迁回祖国。

新华社军事记者陈辉

秦晴的新闻此前已被曹家麟注意到,他凭借自己搜集、整理的境外志愿军烈士资料,成为支援各方的交点。他和志愿者找来彭德怀的军事秘书杨凤安少将等人做顾问,成立“安魂工程”组委会,期望政府与民间共同合作,推动朝鲜半岛内安置志愿军烈士遗骸的工程。同时,曾与曹家麟共事的国务院参事马力作为人大代表,连续在2008年至2012年的“两会”上,分别提出过“缅怀人民志愿军烈士万里行”、迎接韩国志愿军烈士遗骸归国、设立烈士日等提案,获得相关主管部门的回应和落实。

曹家麟与新华社军事记者陈辉的结识,更是推动朝鲜半岛内志愿军烈士遗骸安置工程的关键。陈辉的父辈中有志愿军老兵,他常年关注朝鲜战争,撰写过几十万字朝鲜战争的研究文章。2010年在一次会议上,陈辉找到曹家麟,询问去朝鲜考察到的志愿军烈士安葬情况。曹家麟告知他后,他便想通过新华社的渠道,将情况上报国家高层。“曹老起初还有些顾虑,但我向他保证,只要所言属实就没有问题。”陈辉告诉我,在反映曹家麟看到的问题后,他提出修缮在朝鲜的志愿军烈士陵园,竖立名录碑;在国内各烈士陵园,给当地志愿军烈士立名录碑;妥善解决三八线以南的志愿军烈士回归问题等建议。最终受到国家高层的重视。

此后三年,一系列安抚烈士的政策相继出台。2011年,国务院公布的《烈士褒扬条例》中首次规定了保护境外中国烈士墓的负责部门。同时,民政部等部门组织代表团,赴朝帮助调查、修缮志愿军陵墓。韩国志愿军烈士回归问题也开始启动,相应的政策相继推出。

与他国政府及军方对接的框架已经搭好,2013年4月,中国战略文化促进会常务副会长罗援在赴韩与韩国国防研究院做战略对话前,应自己老上级的嘱托,曾向曹家麟要坡州墓地的资料和照片。在与韩方对话中,他正式提出希望归葬志愿军遗骸。韩方院长就此引荐其赴韩国国防部反映情况。第二天,韩国国防部副部长告知他,将立刻向韩国总统报告。

2013年是朝鲜战争停战60周年,时任韩国总统的朴槿惠于6月访华时,提议归还在韩国的中国军人遗骸。提议提出后,中韩双方先后在首尔和北京两次磋商后达成共识,决定此后每年清明节前,中韩双方交接在韩的志愿军烈士遗骸。埋葬在韩国坡州墓地内的志愿军烈士遗骸的起掘、干燥、甄别,以及遗物整理工作由韩方负责,遗骸的棺木由中方设计和提供。那时,坡州墓地的志愿军遗骸已有437具。2014年3月17日举行第一批遗骸的装殓仪式,11天后中韩双方在仁川机场交接,这些遗骸全部回归祖国。

未竟的纪念

秦晴的报道发酵后,引来众多媒体关注,坡州的“敌军墓”改为“朝鲜和中国士兵墓地”,木制墓碑改为长方形大理石墓碑,上面写着,“中国军无名氏”、此战士所阵亡的战役,以及发现的时间和他的编号。2014年第一次烈士遗骸交接后,坡州墓地里,志愿军墓的墓碑仍在,墓中已空空如也。

但仍有烈士后代赴韩寻访自己亲人的埋葬地,而曹家麟告诉我,虽然部队在通知烈属时,会告知烈士的牺牲时间和大致地点,家属能判断出家人牺牲在朝鲜还是韩国,但时过境迁,韩国的地名变动得厉害,家属很难知道牺牲和埋葬的确切位置。

“据父亲的师长说,毛主席曾下令,要不惜一切代价抢回他的尸体。”邓其平是其中最知名的一位。提起父亲,他滔滔不绝。他的父亲邓仕均是特等战斗英雄。据邓其平听其父的警卫员讲,1951年5月20日晚9时左右,在洪川江边,邓仕均的头被炮弹的弹片击中。战士们本想将他的遗体用担架抬出来,但因渡江困难,只得就地掩埋在农田中的水渠里。“官兵们此后曾重新渡江,但已到处是坦克,父亲的遗体只得留在洪川江南岸。”

“我连一个给他烧香磕头的地方都没有。”第一批烈士遗骸归国国时,邓其平抱着父亲的遗像在沈阳志愿军烈士陵园门口大哭。他告诉我,那些遗骸里,有6具遗骸来自他父亲牺牲的大致地方,他希望能比对DNA。“虽然对上的概率很小,但万一有我父亲呢?即使不是他,这些无人知晓的遗骨,唯有DNA检测能帮助烈属确认身份。不知如今国内是否已为归还的遗骸检测过。我作为烈属,还是一位好心的朋友帮我做的检测,绝大部分烈属都没做过。”

本已不抱希望的邓其平远赴韩国,只想捧回一抔洪川江畔的土,祭拜父亲。但来到江边,他发现山川未改。他激动地拍下照片,在那里祭拜父亲,与父亲隔天说话。“那是在他死后,我感觉离他最近的一次。我拿着照片与父亲的警卫员反复核对,确定就是那个地点。农民恢复种地后,把父亲的遗体移走了,但想来他们不会把遗体扔河里,应该就埋在两侧的山里。我询问过韩方,说是还未搜寻到那里。但我已70岁,不知能否等到父亲遗骸被找到的那一天。”

“邓其平的事最典型,背后的问题也很普遍。2014年韩方首次向中方归还的志愿军遗骸,是自1997年至2014年间发掘的总和。之后,2015年是68具,2016年是36具,2017年是22具,2018年是20具,逐年递减。”曹家麟委托赴韩的志愿者朋友,调查韩国境内集中埋葬志愿军烈士遗骸的地点和可能的人数。他拿出一份调查报告,“如今可以确定的地点有三处,分别位于杨平郡砥平面、横城邑鹤谷里和华川郡华川水库附近”。

然而,韩国国防部遗骸发掘团的挖掘规划十分严格,因遗骸相隔年代已远,挖掘难度并不小。“这次交接的20具志愿军烈士遗骸,是2017年3月至11月间,分别从韩国加平、杨州、坡州、涟川、铁原发掘的。而去年共出动10万名军人在韩国北部搜寻,总共挖出500余具战士遗骸,可见比例并不高。”知情人士告诉我,发掘团把每次的搜寻范围切分为棋盘状的小方格,制定五年计划,循序渐进地在韩国全境搜寻。为搜寻韩国军队,他们主要在山脊的防御地区挖掘。不过,美方每年会派专家与发掘团联合搜寻。他们能在发掘时选择地方。发掘团也向本刊表示,“中国政府部门尚没有人来实地勘察,若他们来,可以考虑在以前发现遗骸的现场,或可能性大的地方,提前确定挖掘范围”。

在曹家麟为告慰死者奔忙时,直到朝鲜战争爆发65年后,张泽石重回被俘地,他作为幸存者,才终与那段历史和解。张泽石登上鹰峰的山头,瞭望脚下当年的战场。“以前一想被俘的事就伤心!”他在山上突然领悟到,作为归国战俘的总翻译和总代表,他用英语才能,争取到战俘们的尊严和回国与亲人团聚的权利力,起了别人不能代替的作用。“回国后,生死相依的难友都与我很亲近。被俘的那28个月是我这一辈子最闪光的青春岁月。而回想在斗争中,我看到人性的展现,体验人们为一个目标共同奋斗的经历,我的心就开阔了。”

张泽石离开前,当年在巨济岛战俘营看管他的韩国士兵与他见了一面。韩国老兵朴先生在路边等他。“我问朴先生恨不恨中国兵。他说当然恨,但看我们已经都被抓了,关到里面做苦工,他们也不忍心。”张泽石回忆,“当时韩国军队很穷。我们做国旗,需要红药水、奎宁做颜料。他还记得我们隔着铁丝网把毛毯扔出去,他们再把我们要的东西扔进来。我们临别时,还拥抱了一下。”张泽石至今仍不知道牺牲在鹰峰和济州岛海边的战友们遗骸的下落,他更希望后代能以他们的苦难为鉴。“两国的士兵和人民之间能有什么仇恨呢?”

张泽石在全国的难友几乎过世殆尽。如今,他与战友们的联系也越来越少,有时看到当今国际形势的文章,他就打印出来寄给仍健在的战友,通过战友的回电和复信,他来确证,他们还活着。

(感谢韩国《周刊京乡》记者丁勇仁援助采访,感谢金世虎、文馨基、陈媛媛、吴洁、陈佳、刘冠雄、陈军吉的大力帮助,实习生周小薇对本文亦有贡獻)