西南少数民族地区残疾儿童家庭生活的支持模型

——基于六地家庭的质性研究

2018-05-08申仁洪任春雷

申 仁 洪 任 春 雷

(重庆师范大学 教育科学学院,重庆 401331)

1 问题提出

家庭是社会的细胞,也是个体生存发展的根本支持系统。通过深度展现完整的家庭生活情况对国家人口战略制定与政策导向具有参考意义;对于残疾儿童来说,自主与独立是其社会适应与价值实现的必经之路,这需要儿童自我努力,核心表现为自我倡导(Self-Advocacy)[1],同时也需要家庭的支持。实际上,家庭也需要额外支持来帮助儿童走向独立自主生活之路,所以对残疾儿童的支持建立在家庭赋权增能(Family Empowerment)的基础上。家庭赋权增能不仅是一种视角,更是一种策略,使家庭直面挑战,通过家庭的努力与外部的支持促进家庭生活质量的提高。[2]

作为我国一个较大的地理单元,西南地区是众多少数民族的聚居地。从人口规划到民族发展再到特殊教育的发展,对西南少数民族地区残疾儿童家庭生活的探索应时应势。2016年,《关于“十三五”促进民族地区和人口较少民族发展规划的通知》明确指出把加快少数民族和民族地区发展摆到更加突出的战略地位;[3]同年,政府将完善家庭发展支持体系和保障残疾人合法权益作为国家人口规划(2016-2030年)的重要内容之一。[4]包括2017年《第二期特殊教育提升计划(2017-2020)》[5]已经提出对中西部农村地区的关注,也提出家庭落实责任,支持残疾儿童的思路。

2 研究方法

本文拟采用量与质的混合方法展开研究,在获得家庭基本信息后选择具有代表性的家庭进行质性研究。

2.1 研究思路

本研究中的残疾儿童是广义的残疾儿童,包括智力残疾、听力残疾、肢体残疾等,也包括自闭症儿童;西南少数民族地区是国家意义上的重庆、四川、云南、贵州四地的民族自治区。本研究意图将残疾儿童的家庭生活作为切入点,探索家庭、家庭功能与生活支持的关系。本文参照加拿大学者David Cheal对家庭生活内涵的解释,即“谁是家庭成员,家庭是干什么的,家庭如何与其他群体相互联系”这三点描述与解释家庭生活,即家庭类型、家庭功能及家庭与外界的联系[6]1-10;并通过量与质的混合路径来挖掘西南少数民族地区残疾儿童家庭生活值得反思的一面。

2.2 研究对象

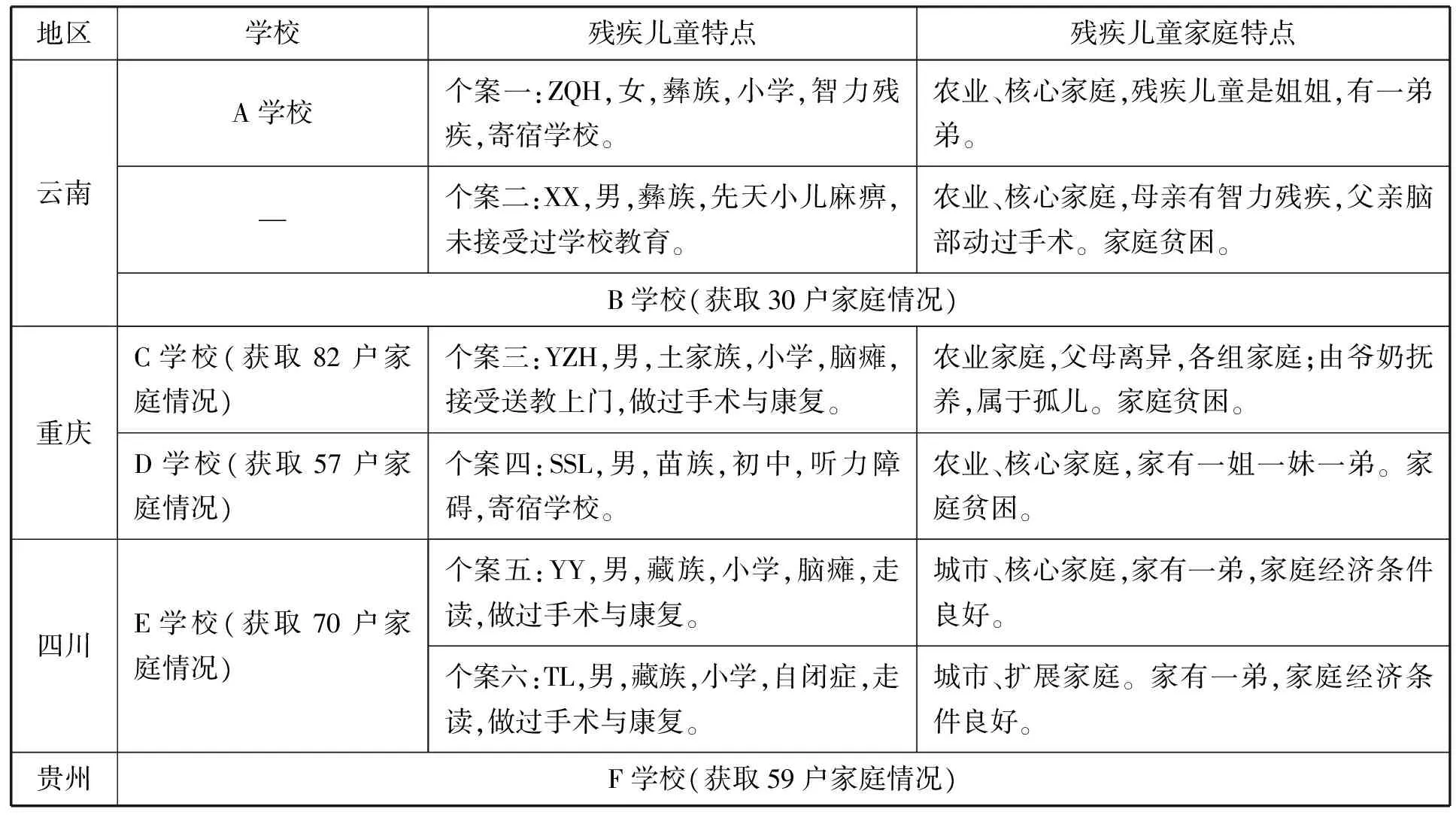

按照地区——学校——儿童——家庭逐步深入,并综合个案差异性及研究可行性选择个案。个案差异体现在儿童性别、残疾类型、家庭居住地等。为保护研究对象的隐私,将真实校名隐去,同时将儿童的名字以代码表示。具体研究对象及背景如表一。

表一 研究对象背景特点

注:地区、学校、残疾儿童家庭的排序按研究的时间顺序排列。其中云南地区第二名个案,没有接受过学校教育;云南的“B”学校和贵州的“F”学校只有对教师的访谈。

2.3 资料收集

资料收集包括访谈与观察。研究者通过联系学校教务主任获取学生点名册,据此访问班主任老师关于每个学生的家庭情况,由此获得共298名儿童的家庭情况。其中关于教师的访谈问题举例介绍:(1)您可以向我介绍一下这个学生吗?(2)您可以谈一谈您所了解的这个学生的家庭情况吗,包括家庭类型,家庭经济情况,父母的文化与职业?(3)您可以分享一下您与这个学生父母交流后的感受吗?(4)您认为这个家庭需要支持吗,需要什么样的支持?访谈教师后,在学校与家长的同意下,综合前期个案选择情况选择后一个个案。而后离开学校进入家庭与之共同生活几日,采用完全浸入式的方式获取资料。其中主要运用访谈策略,对家长的访谈问题举例介绍:(1)您可以介绍一下您的家庭生活情况吗?(2)您对现在的家庭生活有一些什么想法?(3)您可以谈一谈您在生活中遇到了什么困难?(4)您在生活中得到了什么支持?并根据回答作一定的追问。

2.4 资料分析

为提高研究效率,将收集的访谈资料放入Nvivo11.0质性数据分析软件中进行储存分析。资料的编码包括来源编码和意义编码。来源编码便于引用,意义编码便于分析。其中来源编码方式为:访谈资料格式——“身份-学生姓氏首拼字母-访谈时间”;其中,身份包括:T-教师,G-爷爷,F-父亲,M-母亲;访谈时间为年月日顺序的八位数字,举例:”F-S-20170501”代表“对S学生的爸爸在2017年5月1日的访谈。意义编码举例解释:将访谈资料中反复出现的字眼作为节点进行编码,如“放弃”“留守”等。或根据访谈资料自己归纳节点,如可根据资料基本内容编码为“家庭结构”“家庭功能”等;也可以根据资料隐含的意义进行编码,如根据一段访谈资料,深入解读可以总结出家长为残疾儿童的康复与教育在努力争取支持,用自己的方法积极地去解决困难,这样就可以归纳为一种“赋权增能的家庭”。

2.5 研究伦理

为保护研究对象的隐私,所有关于学校、家长、残疾儿童的名字全部用符号代替。同时研究者在进入个案家庭前,由学校向家长联系,经过对方同意后才进行研究。

3 研究结果

通过对西南少数民族地区残疾儿童家庭类型的比较与家庭功能与家庭生活支持的分析可以总结出家庭生活的支持模式。这种模式注重在客观支持的基础上帮助家庭体验支持。

3.1 生活特点:从家庭结构审视家庭类型

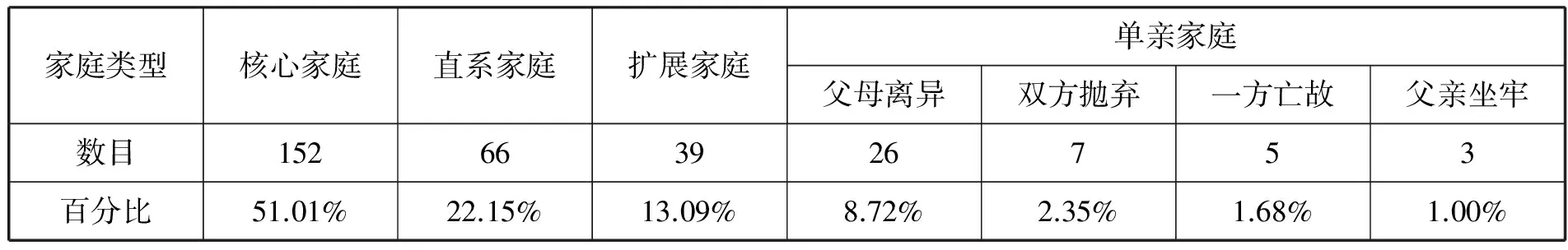

综合分析资料,家庭结构可直观表现家庭的生活特点。根据家庭结构可分为核心家庭、直系家庭、扩展家庭与单亲家庭。(如表二所示)

表二 根据家庭结构划分的家庭类型

3.1.1 核心家庭与直系家庭为主

核心和直系家庭为主体家庭结构。根据访谈,约51.01%为核心家庭,约22.15%为直系家庭,约13.09%为扩展家庭。家庭具有多子化特点。这可能与民族地区政策和文化有关,也与以农业为主的生产方式有关。但从家庭结构可见,该地区残疾儿童家庭类型趋向于现代化,即联合式的大家庭转向核心式的小家庭。但无论是哪种家庭类型都出现家里年长的人来照顾残疾儿童的情况。这实质是一种家庭内部或家庭间的人力支持,这在解放家庭主要劳动力,帮助其投入到家庭经济生产中有着重要的作用。

3.1.2 单亲家庭的典型家庭类型

单亲家庭也是一种较为典型的家庭结构。此处单亲家庭是传统意义上的离异和丧偶家庭,主要表现为儿童父母离异、一方或双方意外亡故,或发生家庭意外使得家庭成员无法负担责任。根据访谈,约14%属于单亲家庭。经济压力、突发意外、缺乏支持很容易使家长因无法承受巨大压力而丧失信心,最终产生单亲家庭。所以许多老师常用“妈妈跑了”“妈妈改嫁了”或“爸爸走了就再也没回来”来形容。文中YZH(个案三)的爷爷就表示,父母把孩子抛弃后就各自再成家,爸爸还会回来探望,但是妈妈再也没回来过。(G-Y-20170422)

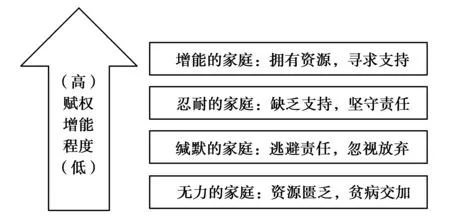

3.2 生活特点:从家庭赋权增能审视家庭类型

家庭赋权增能的角度可以反映一个家庭在应对残疾儿童时表现出的能力,根据家庭赋权程度可以分为无力的家庭、缄默的家庭、忍耐的家庭、增能的家庭。(如图一所示)

图一 根据赋权增能程度划分的家庭类型

3.2.1 无力的家庭

无力的家庭指家中除有残疾儿童外,其他家庭成员也有残疾而导致困难加重的情况。这样的家庭伴随经济危机,家庭资源贫瘠,容易产生贫病交加。这种情况势必影响家庭功能的发挥。根据访谈,约11%为无力的家庭。在这11%的家庭中,约57%的家庭残疾儿童的父母一方或双方有残疾,仅残疾儿童的母亲有智力残疾的情况就达到了38%,25%的家庭中兄弟姐妹也有残疾。

这样的家庭多在偏远、封闭的地区,受欠发达的经济条件与局限的生育思想所制约。传统的“重男轻女”思想易导致短时人口性别比例失调,在“传宗接代”思想的影响下,很容易忽视优生优育。个案二的家庭如是。个案一ZQH虽然还在上小学,但“只求嫁人”则是家长对她未来的唯一期望。(F-Z-20170318)虽然当前近亲结婚的现象已经很少了,但参与送教上门的老师表示,在特别偏远的地方仍发现有近亲结婚而导致残疾儿童的发生。(T-B-20170316)这样积贫积弱的家庭自身与外部支持都是缺乏的。

3.2.2 缄默的家庭

缄默的家庭指家庭长期对残疾儿童持有较低期望,忽视残疾儿童成长,逃避教养责任的家庭。这些家庭更容易借国家对残疾儿童支持之便,不积极履行责任与义务,实际上并没有完全尽到教养责任。访谈中,许多老师会用“不管”“不顾”“不关心”“放养”“甩包袱”来形容,不打电话关心儿童的生活,包括儿童生病也不理会。有的家庭受制于客观条件,资源有限、子女众多,从而无法担负残疾儿童的生活。最主要的原因是家长无法应对残疾儿童,降低了期望也使得责任缺失。实质上,相比物质支持,这样的家长缺乏积极的心理支持。

3.2.3 忍耐的家庭

忍耐的家庭指家庭虽没有放弃对孩子的关注,但受制于经济、教育条件而无法解决儿童需要的家庭,所以只能以“忍耐”的方式面对压力。这种家庭虽没有逃避责任,但也没有办法凭借自身能力支持儿童的成长,所以也没有办法与学校教育形成合力。这样的家庭占据了多数。如个案四的父亲,他只是一个老实的农民,供养四个儿女,其中两个是听力残疾,但他并没有因此放弃,虽然他不懂手语,不了解教育,也自认为没办法给孩子更好的生活,但他也会时常锻炼他们的生活技能,促进他们的社会适应。(F-S-20170501)实质上,这样的家庭较为缺乏自身的物质支持与外界的专业支持。

3.2.4 增能的家庭

增能的家庭一方面具有一定经济与文化资源,另一方面能通过自己的努力寻找各种支持,不抛弃残疾儿童,积极履行责任。这样的家庭自身禀赋良好,具备一定经济支持、有广泛的亲属给予帮助、拥有良好的文化素质,更重要的是对残疾儿童有着坚强的信念,能够在儿童的进步中发挥出正向心理。这样的家庭既会自己支持自己,同样也会寻找外界支持,并且在残疾儿童早期康复就做了许多努力,从而将家庭的教养功能发挥到最大化。

如个案五的妈妈,为了孩子的康复,能及时带儿童做手术、坚持去医院做康复,并且自己学习康复方法,坚持每天晚上为孩子按摩,同时毫不犹豫购买仪器、保健品支持孩子的成长。在笔者对其家访时,对方还坚持让笔者推荐学习材料来自我学习。她还曾经尝试以给市长写信的方式为残疾儿童争取资源。可见,这是一位非常积极的母亲。(M-Y-20170519)此外,个案六的妈妈,曾不惜花费几十万元带儿童到省城租房坚持做康复,并且在家庭创造各种康复条件来支持孩子的成长。(M-T-20170520)

3.3 内部因素:发挥不畅的家庭功能

家庭功能发挥不良势必影响整体的家庭生活,突出体现为家庭经济功能和家庭教养功能的发挥不畅。

3.3.1 家庭经济功能的限制

家庭经济功能是家庭运行良好的基础,为家庭生存与发展提供保障。该地区家庭经济功能受限有以下原因:缺乏家庭资源与现代生活需要的矛盾;低收入与多家庭人口的矛盾。

调查中发现该地区残疾儿童家庭资源有限,并且家庭收入多是处于低下水平,外加家庭人口众多,没有更多条件满足个体的特殊需要。如有些家庭只能依靠传统种植粮食作物,饲养牲畜,及打零工换取收入,家庭收入微薄且不稳定。如遇子女众多的情况,很容易形成家庭资源分配不均。所以家庭经济无法得到很好发挥,直接限制家庭功能的发挥。

3.3.2 家庭教养功能的限制

家庭教养功能的限制直接影响儿童成长与发展。由于家长自身思想、文化水平局限,家庭对残疾儿童的早期康复不够了解,也不够重视。当错过宝贵的康复期时,家长很容易因残疾儿童无法获得进步而降低期望。在有些民族特色较为浓厚,生活方式较为原始的地区,如藏牧民的无固定居所,用单一的方言进行沟通交流,这不利于家庭了解新的信息,也不利于家长与学校的沟通。同时,有的家长沿袭旧有生养观念,没有随时代更新,在某种程度上不利于家庭教养功能的实现。

3.4 外部因素:单一的家庭支持

家庭支持在一定程度上反映了家庭与外界联系的情况,外部家庭支持是一个重要的补充。

3.4.1 以亲属支持为主

该地区残疾儿童的家庭支持主要来源于亲属。由于家长工作原因,一般会由家中老人来帮助看护残疾儿童。所以即使是核心家庭,也会有老人来到家中支援家庭帮助照顾残疾儿童。而有些家庭由于学校距家庭比较远,所以在儿童放假时会托附近的亲属帮忙接送。可见,除国家层面上的政策支持,对于家庭支持大多是亲属给予的人力支持。本次调查的残疾儿童家庭背景多数来自乡村家庭,少部分来自城市,其寻求支持的来源也与张翼的结果较为相似,即农民与工人的家庭中,支持的来源主要来自于家人。[7]

3.4.2 缺乏专业的支持

该地区残疾儿童的专业支持比较匮乏。国家层面的政策支持面向全体,很难做到“个性化”的精准支持。而作为现今残疾儿童家庭支持的主体,特殊学校也只能解决残疾儿童的教育问题。儿童的早期康复至关重要,学校教育却无法对残疾儿童的早期康复起到效能。在大城市中会有医院、私人康复机构,更有专业化的组织来解决家长对专业支持的需要。但该地区由于条件限制恰恰缺乏专业支持。本次调查的对象很多来源于乡村家庭。而农村的特殊教育是从零开始的,几乎没有任何的基础。[8]所以,部分家庭选择去大城市中寻求专业支持,但比较昂贵。而家长曾反映国家通过政府购买服务为家庭提供经费去为残疾儿童进行康复,但这些经费补助也只是杯水车薪。(M-Y-20170519)家庭更需要有效的支持。

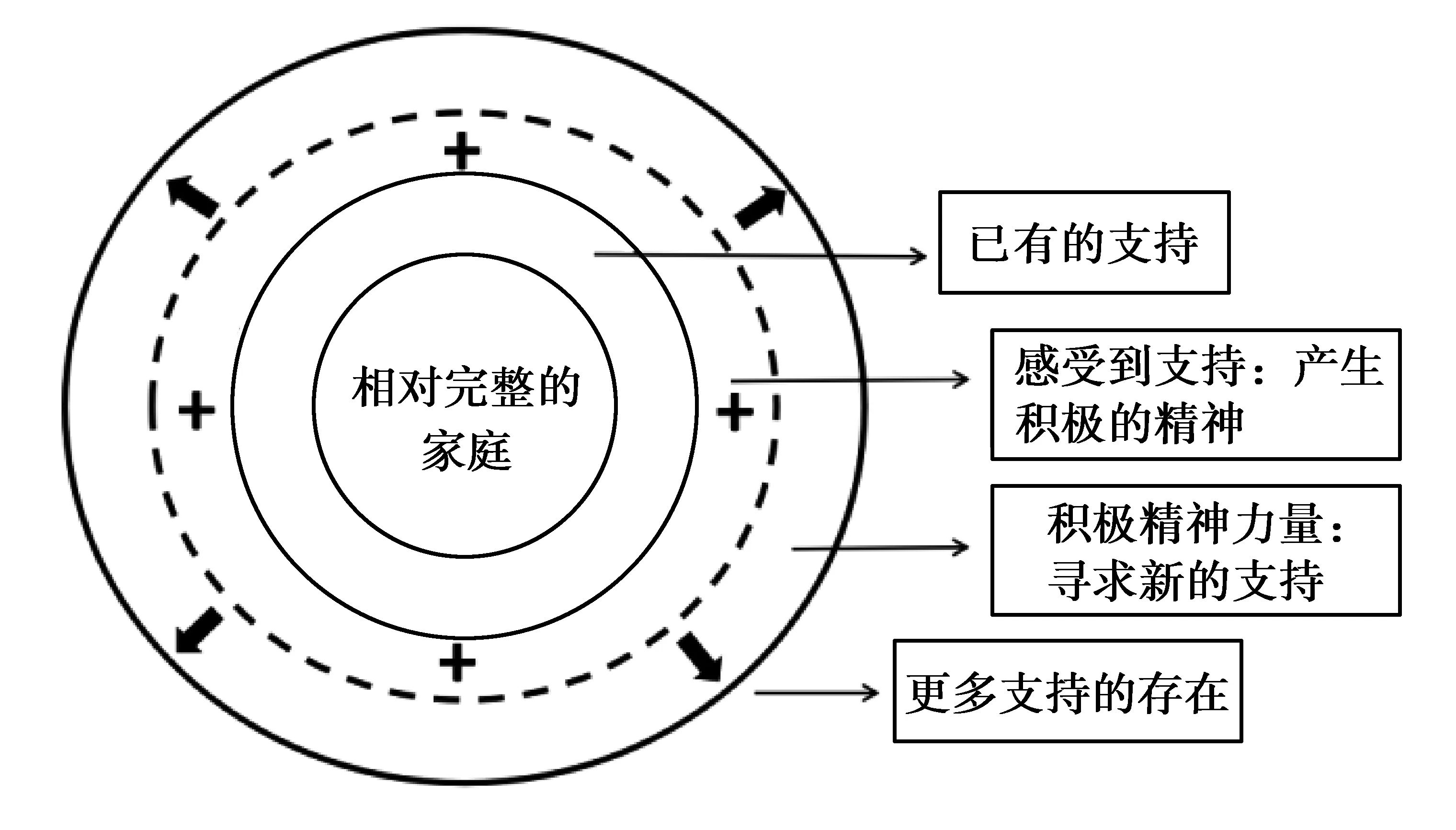

3.5 支持策略:客观条件与积极心理相结合的模式

根据对不同残疾儿童家庭类型的比较以及对家庭功能与支持现状的分析,可以得出对残疾儿童家庭生活支持的策略。

3.5.1 客观条件为基础

客观条件是一切支持条件的基础,这样的客观支持包括人力支持、经济支持、专业支持等。残疾儿童的特殊性使得家庭需要投入更多的精力与时间去养护,同时家庭生产也需要人力的作用。经济支持是满足家庭正常物质生活需要的基础,许多残疾儿童家庭也有经济方面的局限。残疾儿童的生存与发展需要更多额外的康复与特殊教育策略,这使得许多普通父母在家庭教养上面临挑战。

3.5.2 积极的精神力量

赋权增能的家庭很容易将积极的精神力量发挥出来,由此产生积极的行为。家长的心理赋权增能(Psychology Empowerment)可以更好地解释这种精神力量,即家长在家庭生活中为促进残疾儿童发展而形成的一种对自身控制力与能力的态度和对自身技能和知识的评价以及直接和间接参与残疾儿童家长团体组织行为中产生的心理体验。[9]这种积极力量以客观支持及感受或体验到支持为基础。此外,宗教会增强个体的的信念,如藏传佛教中的“积德行善”观念是很有影响力的,这让信仰者坚信善待残疾儿童是善举。

3.5.3 残疾儿童家庭生活支持模型

根据以上的家庭类型,发现残疾儿童家庭原本的客观条件、外部支持与家庭积极的精神力量可以通过促进残疾儿童家庭教养功能的发挥来影响残疾儿童家庭的生活。如图二所示为模拟的家庭生活支持模型。家庭处在一个充满支持的环境中,包括已有的、可以感知的和通过努力而获得的。在一个相对完整的家庭中(第一层),家庭最基本的一些条件如家庭环境、经济条件、家长的文化等资源本身会构成一个支持系统(第二层)。外部系统提供支持(第三层)和家庭感受到这种支持(第四层)会促进家庭积极精神力量的生发,而这种生发性的积极心理会促使家庭进一步需求支持,形成良性的扩展效果。

图二 残疾儿童家庭教养功能支持模型

4 研究反思

围绕家庭生活支持模型可以通过以下方法去提高家庭的教养功能。

4.1 加快形成家庭需求评估的机制与团队

加快成立家庭需求评估团队与机制可以更好地促进资源的合理配置。每个家庭对生活上、心理上、专业上的支持都有不同程度的需要,找到合适的切入点比提供统一的支持更有实际意义。针对家庭资源不丰富的“无力的家庭”,提供最基本的生活支持是紧迫的;对于“缄默的家庭”,解决家长心理上的逃避是更重要的;对于“忍耐的家庭”讲,提供专业的支持可能是更有效的。

4.2 探索地方的家庭支持政策与服务模式

探索西南少数民族地区残疾儿童家庭个性化的支持政策与模式支持是当务之急。美国对于特殊儿童家庭的支持更为广泛,如立法、贫困家庭临时援助计划、医疗补助、喘息计划等。[10]欧洲许多发达国家也有很好的保障政策,但是由于不同国家的人口情况不同,所以家庭政策不能照搬照抄。当前我国对特殊儿童教育的实际支持主要以经费为主,同时配备辅具支持。但同时应加强康复服务支持的长效机制,避免流于形式。关于地方残疾低保支持应该加强落实上的监督管理,避免形成严重的社会不公。同时,我国应该坚持预防性政策和支持性政策相互结合。家庭的早期干预应该得到大力支持。[11]所以亟待探索地区性的家庭早期干预的支持模式。

4.3 充分运用地方资源来提高群众的意识

优生优育思想是提高我国人口质量的一个重要条件。尤其在部分偏远民族地区,更要做好优生优育的宣传工作。有许多家庭因为居住在山中,寻医问药不便或忽视儿童早年的感冒、发烧而导致后天残疾的产生。所以,充分运用地方资源尤为重要。如村医是一个值得关注的角色。因为在闭塞的地方,村医的专业理念和医疗资源对这些家庭可以起到一定的支持作用。通过培训村医而后对居民进行优生优育理念、卫生知识、康复知识的传播,可以在一定程度上提高居民的意识。

4.4 加强民族地区专业人才培养与储备

加强民族地区专业人才培养与储备是保证专业支持的一个重要条件。本身我国特殊教育起步晚,长期没有得到快速的发展。而西南少数民族地区的特殊教育事业则更加需要支持。残疾儿童家长为寻求更好的康复与教育的条件不得不前往大城市,这会给家庭生活造成更大的压力。所以,国家需要通过政策鼓励保证该地区具有一定的特殊教育与康复的人才储备。同时也要将当地的医院与学校教育有机结合起来,保证地区特殊教育事业的专业性。

4.5 地方特殊教育学校提高教育的效能

特殊学校提高对残疾儿童的教育效能对促进家长积极心理的生发具有推进作用。首先,特殊学校是该地区残疾儿童的一种主要安置方式,寄宿制的生活决定了残疾儿童成长的大部分时间都在学校中度过;其次,很多家长由于自身教养的低效能感而渐渐放弃儿童。学校教育对唤回家长自信与积极的心理具有重要的作用。所以特殊学校要多鼓励残疾儿童家长的参与,并将残疾儿童点滴的进步展示给家长,重构家长的信心。提高学校的效能意味着提高教师的效能,所以对专业师资的建设与教育监督体制的建设必不可少。

4.6 激发残疾儿童家长的积极心理

国家政策的坚持落实,地方提供专业性的支持,学校提高教育效能对残疾儿童家长的积极心理都有促进作用。同时还要加强地方对特殊教育和关爱残疾儿童,理解残疾儿童家庭的宣传导向,努力创造一个包容与支持的环境。同时,教师、社会工作人士、医护工作者等应该充分让家长体验到被支持的感觉,一是明确让家长知道他已经获得支持的内容;二是可以通过家长工作坊、家长会议等形式将残疾儿童家长联合起来,增强他们之间的联系;三是让家长真实的感受到残疾儿童一点点的进步。

4.7 家长自我意识提升与力量联合

为残疾儿童的康复发展争取机会归根结底要靠家庭的努力。美国的家长中心(Parent Centers)是帮助家长整合资源,提供服务的支持性、增能性平台,而这样的组织就是靠残疾儿童们自身的努力不断壮大的。[12]对于我国,短时间内在少数民族地区成立一个这样的平台不切实际。但对家庭讲,社会网络的扩大对促进社会支持具有重要作用。[13]38,55家长可以通过拓宽自己的联系网络来寻求支持。可以通过依靠一些积极的家长牵头,运用现代化沟通方式如聊天群来交互信息,互相沟通,互相鼓励,以形成家长联合的力量,这对孤立无援的家长体验支持,寻找归属,提升信心是非常有帮助的。

[参 考 文 献]

[1] 申仁洪.美国特殊儿童自我倡导的内涵与培养研究[J].比较教育研究,2017,(11).

[2] 申仁洪.走向伙伴协作的残障儿童家庭参与——基于美国研究的考查[J].比较教育研究,2016,(4).

[3] 中华人民共和国中央人民政府.国务院关于印发“十三五”促进民族地区和人口较少民族发展规划的通知[EB/OL].http://www.gov.cn/zhengce/content/2017-01/24/content_5162950.htm, 2016-12-24.

[4] 中华人民共和国中央人民政府.国务院关于印发国家人口发展规划(2016—2030年)的通知EB/OL].http://www.gov.cn/zhengce/content/2017-01/25/content_5163309.htm,2016-12-30.

[5] 中华人民共和国中央人民政府.七部门关于印发《第二期特殊教育提升计划(2017-2020年)》的通知[EB/OL].http://www.gov.cn/xinwen/2017-07/28/content_5214071.htm,2017-07-28.

[6] David Cheal.家庭生活中的社会学[M].北京:中华书局,2005.

[7] 张翼.中国各阶级的家庭规模与家庭生活[J].社会科学研究,2015,(4).

[8] 杨广学.需要对特殊儿童家庭提供专业服务[J].中国特殊教育,2009,(4).

[9] Thersea M. Akey, Janet G. Margaret E. Ross. Validation of Scores on the Psychological Empowerment Scale: A Measure of Empowerment for Parents of Children with a disability[J]. Educational and Measurement,2003,(3).

[10] 陈静.美国对特殊儿童家长的帮扶政策及对我国的启示[J].中国科技投资,2013,(4).

[11] 满小欧,李月娥.西方困境儿童家庭支持福利制度模式探析[J].北京社会科学,2015,(11).

[12] 任春雷,申仁洪.美国家长中心:基于家庭赋权增能的资源整合[J].现代特殊教育(高教版),2016,(12).

[13] 孙薇薇.亲人的力量:中国城市亲属关系与精神健康研究[M].北京:中国社会科学出版社,2014.