陕甘宁边区对少数民族的抗战动员述论

2018-05-08吴仁明但唐军

吴 仁 明 但 唐 军

(1.成都理工大学 马克思主义学院, 成都 610059;2.重庆市第29中学校, 重庆 400010)

通过中国期刊全文数据库和读秀知识库的关键词“陕甘宁边区”和“民族政策”检索,涉及相关论文共44篇,专著10余部。经进一步梳理发现,已有的研究主要涉及陕甘宁边区(以下或简称边区)民族政策法规、党的民族理论与工作开展、民族教育、民族经济发展等问题,但鲜有从少数民族抗战动员的视角展开研究的成果。中国共产党在陕甘宁边区的抗战动员,既关系到陕甘宁边区后方的安危和全民抗战的落实落细,更是其他抗日根据地民族政策实施的重要参照,是“全国将近两百万少数民族问题的张本”,[1]4是党民族政策理论与实践系统化的开端。因此,本文就这个问题展开论述,以求教于大方之家。

一、陕甘宁边区少数民族抗战动员的理论阐述与组织领导

边区境内少数民族分为两种情况。一种情况是边区原住民,主要包括回族和蒙古族,边区北部接壤的是广大蒙回民族聚集区,与汉族民众交错而居,相互依存。第二种情况是全面抗战爆发后,全国各地民众奔赴延安,主要包括回、蒙、藏、苗、满、瑶、维吾尔等民族,虽然人数不多,但是影响较大。

早在1935年,毛泽东就指出,少数民族特别是边区的回蒙民族,“其前途,将和华北人民的斗争和红军在西北的活动,汇合在一起”。在此基础上,党号召“一切民族应当在平等自愿的原则上最亲密的团结起来,反对共同的敌人”。1938年9月,在党的六届六中全会上,毛泽东系统阐述了他的动员民族抗战的观点,坚持民族平等,反对民族压迫;坚持民族团结,反对民族分裂。保障各民族在政治、经济、文化上的平等权利,反对民族歧视和压迫;提倡在少数民族聚居地区划出民族自治区域,各少数民族在统一的国家政权的帮助下,自己管理自己的政治、经济、文化事务和风俗习惯;发展民族地区经济等等。

抗日战争是20世纪30—40年代中日之间的殊死决战,中国共产党提出,以国共党际合作为基础,建立最为广泛的统一战线。因此,对陕甘宁边区的少数民族的抗战动员,关系到后方稳定、抗战成败和国家存亡,成为抗战动员必不可少的重要组成部分。

在民族工作上,早在1935年,中国共产党就设立了蒙古工作委员会和定边工作委员会。为扩大影响, 1936年,成立中共中央西北工作委员会,主要负责陕甘宁边区之外的少数民族的抗战动员。全面抗战爆发后,为加强对少数民族的领导,中共中央设立少数民族工作委员会,整个边区少数民族的动员领导机构,将原来的蒙古工作委员会和定边工作委员会作为其下设部门。1941年5月,为统一领导,中央西北工作委员会与陕甘宁边区中央局合并,成立中共中央西北局,下设少数民族工作委员会,同时,边区政府也设立少数民族事务委员会,同时少数民族集中的各市、县、区也设立民族事务科或者科员,[2]136从而实现了对少数民族抗战动员机构的建构、完善。

二、对少数民族抗战动员的举措

抗日民族统一战线下推行民主政治,必须整合整个边区少数民族的抗日力量。1938年,毛泽东指出,抗日民族统一战线不仅是党派、阶级的,更是民族之间的联合,提出“团结国内各少数民族为一体,共同对付日寇”。[3]595张闻天也指出,国民党没有认识到民族团结的重要性,在其抗战建国纲领中没有提及,其实质是国民党大汉族主义的体现,他认为,必须“争取少数民族,在平等的原则下同少数民族联合,共同抗日”。[4]76而对于如何团结少数民族,毛泽东指出,要靠民族的平等,少数民族要有管理自己事务之权,更要抛弃大汉族主义,尊重少数民族,达到民族团结。

党的民族政策的出发点在于争取少数民族成为“坚决的抗日力量”。在实践中,党的民族政策得到最大化的实施。1937年通过的《陕甘宁边区参议会及行政组织纲要》规定,少数民族自由组织自治机构,为保护少数民族的特殊利益,边区参议会下单独设立少数民族事务委员会。1938年,党的六届六中全会提出少数民族自治。边区政府则根据1939年4月4日的《陕甘宁边区抗战时期施政纲要》中“依据民族平等的原则,联合蒙、回民族共同抗日”的要求,[5]204推动自治权利的落实。1939年和1941年的两届参议会通过的选举条例,对少数民族的选举权和被选举权作了具体的规定,对于少数民族选举区域内的人数只要达到法定人数1/5以上者,单独进行该民族之选举,至少选出正式议员1名,不足法定人数,但是已达边区选举1/10的居民亦得单独进行民族选举。[6]88如在1941年的第二届参议会选举中,选出回族委员7人,1名蒙古族委员,2名少数民族当选边区政府委员,第三届参议会选举中,选出回族委员3人,蒙古族委员3名,远远超出其人口比例,这对回蒙等民族来说都是破天荒的事情。

为团结少数民族抗战,中共六届六中全会通过的《关于抗日民族统一战线的与党的组织问题的报告提纲》,以及中共中央通过的《关于回回民族问题的提纲》和《关于抗战中蒙古族问题提纲》作出了更具针对性的规定,概括起来,主要包括:

一是把宗教作为团结少数民族抗战的旗帜,以此粉碎国民党对党和少数民族的挑拨离间,这是团结少数民族抗战的重大策略原则;二是重点争取少数民族中间开明绅士或上层人士同时重视下层工作,上下结合,但要突出上层人士的社会影响,带动少数民族的抗战激情;三是对被日伪挟制的民族团体或阿訇采取说服教育,不正面打击,团结多数,孤立顽固,争取抗日力量的最大化;四是训育少数民族干部以及选拔适合少数民族地区工作之干部,实现民族认同的基础上推动国家认同,推动少数民族抗战意识的迸发。

对少数民族直接进行军事动员,主要从支持少数民族建立自己的抗日武装、兵员动员等方面展开工作。在支持少数民族建立抗日武装方面,早在土地革命战争时期,关中就建立了回民自卫军,陕甘宁的三边地区建立了蒙古游击队、蒙汉骑兵队。西北工作委员会通过的《关于回回民族问题的提纲》和《关于抗战中蒙古族问题提纲》中提出,帮助回蒙民族建立“强大的抗日武装部队”,少数民族部队享有与其他抗日部队同等待遇,并帮助建立民众抗日武装,对包括喇嘛在内的蒙古各蒙旗人进行初步的军事训练。回民自卫军在抗战爆发后改为回民支队,中国共产党提供了部分枪支。西海固事变后,[7]943回民冲破国民党的封锁进入陕甘宁边区。1941年,中国共产党改编宁夏西海固农民起义军为党领导的回民抗日骑兵团,回族领袖马思义、杨静仁分别为团长和党代表。该部队在反顽斗争中发挥了很大作用,多次挫败国民党顽固派对边区的骚扰。[8]258乌审旗的那素蒙率领起义的蒙古族部队于1940年投奔延安,多次率部“参加前线作战,屡建功勋”,后担任边区参议员,因积劳成疾不幸于1943年逝世,临终勖勉打倒日寇。[9]336在中国共产党的影响下,回蒙族青年纷纷参加抗日游击队,配合主力部队打击日军和伪蒙军队,争取伪蒙军队反正。在关中,回民成年参加自卫军的、青年参加少先队的都达到90%以上;陇东建立了回民支队,参加自卫军的也达到了1/3以上,中国共产党在枪支非常紧缺的情况下,为每个自卫军配备一根红缨枪。[10]105这些部队大多参加了保卫边区、保卫西北的实际斗争,实现了各族人民武装自卫、团结抗战之局面。

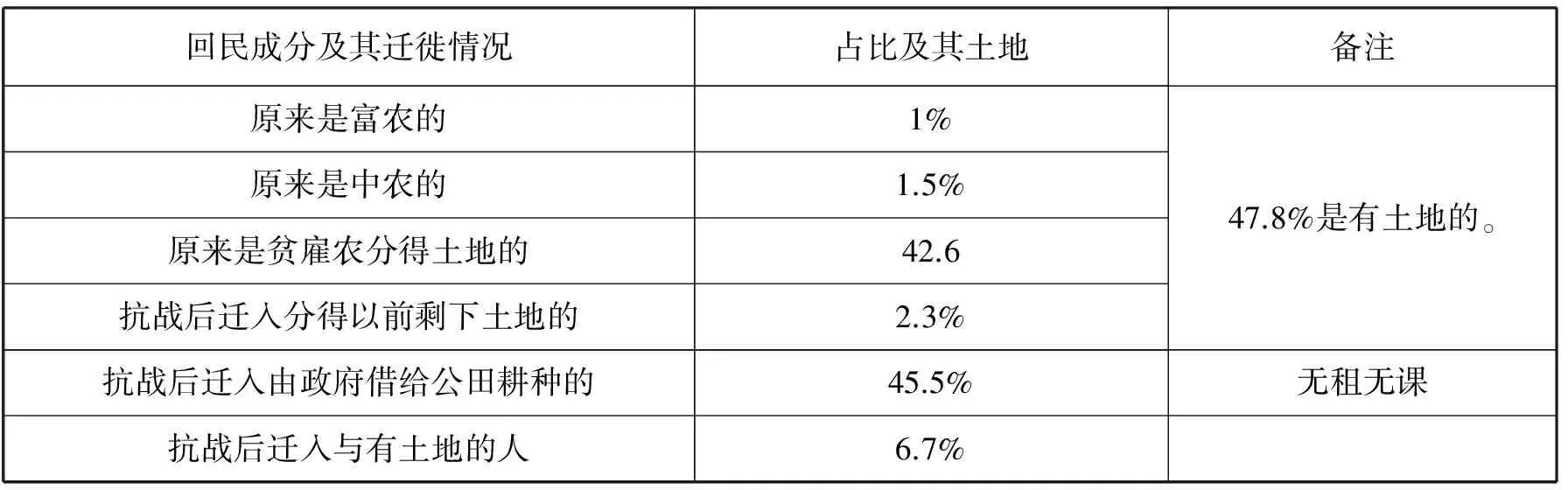

对少数民族的抗战动员的有效前提是必须帮助其发展生产,改善生活,才能更好地贯彻团结抗战的方针,并适度地对抗战进行物质支援。为此,边区政府做了大量的工作,可以说,这是对少数民族抗战动员的最重要的工作之一。对于原住少数民族,边区给农民分土地,发放改良种子,给资金有困难农民发放农贷。对于迁移来边区的少数民族,土地问题也得到解决。如新正一区一乡,政府在征得当地人民同意下,借给公田耕种,这种公田无租无课。以下为该乡回民土地分配情形。

表1 陕甘宁边区新正一区一乡土地分配情况表

数据来源:任一飞,周竞红著:《中华人民共和国民族关系史研究》,辽宁民族出版社 , 2003,第97页;周晶:《抗战时期陕甘宁边区民族政策研究》,宁夏大学2014年度博士毕业论文。

对于小商贩,政府鼓励他们开荒,半耕半商,如1941年陇东的三岔和庙儿掌,10多家小商贩开始种庄稼。从全面抗战开始到1941年11月,关中地区划拨给回民荒地11135亩,耕地4006亩,环县给9户回民耕地400亩、窑洞5孔、墓地30亩,盐池县城区划拨回民宅基地300亩。[11]131新到之住户土地、粮食、农具、种子、耕牛等有困难者政府随时随地予以帮助。除了政府的层面外,靖边的蒙古族还与当地八路军紧密协作搞好生产,蒙民一般不会稼穑,驻军就指导其耕地之法,对缺乏劳动力的家庭,八路军帮助解决人力和农具,并在1943年帮助蒙民人工100个,牛工30个,蒙民把划拨给他们的1000余亩土地借与八路军。像上述之扶助救济,在边区周边地区是十分普遍的。总体看,边区少数民族基本上做到了耕者有其田。分得土地后,少数民族积极支援抗战,1940年1月,内蒙古伊克昭盟的蒙古族民众支持边区军民粮食200石。[12]95各民族感念党和边区政府的恩情,纷纷支援牛羊皮等物质,为抗战贡献出一份力量。以1941年的靖边、定边和盐池为例,蒙古族民众贡献羊皮价值至少14万元以上。

表2 1941年靖边、定边和盐池等地蒙古人民羊皮输入边区之数目(元)

以教育推动少数民族的抗战动员是重要方面,更是复兴民族的根本途径。因为“只有实现自身近代化过程中,中国才能真正抵抗一个近代化了的侵略者”。[13]104中共中央和边区政府非常注重边区少数民族干部的培养。1937年中共中央党校开办民族班,开始培养民族干部。针对回民群众多的特殊情况,中央党校于1939年7月专门开了回民班。1940年,陕北公学先后成立了蒙古青年工作队和少数民族工作队。1941年在少数民族工作队的基础上成立民族部,主要招收蒙、回、藏、彝、苗、满等民族。1941年9月在陕北公学民族部的基础上成立了延安民族学院。民族学院学生保持在300名以上,在经费非常紧张的情况下,边区拨付民族学院建筑经费1500元,每月运行经费10000余元,粮食40石左右。[14]132在培养中,尽量罗致蒙、回、藏等各民族语言问题之专人。另外,陕北公学设立民族问题研究室,在教学内容上注重马克思主义理论教育与抗战教育并重,主要课程包括马克思主义民族理论、民族语言、中国共产党与中华民族、毛泽东的论持久战、解放日报相关社论等。

边区大力发展民族文化教育,实施以抗战教育为中心的教育教学目标,缩小与汉族文化上的差距,架起少数民族与汉族文化交流沟通之桥梁,培植抗战建国的少数民族人才。边区政府要求各级学校广招少数民族学生入学,有条件者设立少数民族班,对回族设立阿訇训练班,对蒙族和藏族等设立喇嘛训练班,以提高其政治认识水平,“使为抗战的文化教育服务”。[15]44到1944年,边区专设伊斯兰小学2所,陇东设1所,关中2所,教员皆为回民,教材也以回文为主,蒙校也有2所。[16]156对于成年人开展各种形式的成人教育培训,包括识字班、扫盲班、读书报班、冬学班,在回族地区把清真寺作为抗战教育的场所,如逢斋月则改白天教学。接受抗战文化洗礼的民族学员,其抗战爱国意识大大提高。如蒙族学员云照光,原在牛栏山放牛牧羊,在八路军感召下,兄弟俩来到延安求学,在五年学习中,文化水平大大提高,与蒙族学员一道,采用蒙古民歌编练《找八路军去》《到好地方去》《反抗》等抗战题材戏剧,轮回演出于三段地、盐池、定边等地,“蒙人看后极为感动,咸谓蒙古民族定会获得自由解放”。[17]

中国共产党和边区政府还注重建立文化交流的协会组织,以进行抗战宣传与交流,启迪少数民族抗战意识。为使边区民众在抗战中更加团结,在驱逐日寇中携手同进,边区组建了民族事务委员会。同时,各民族内外的各种协会纷纷成立。回族相关协会主要有回民救国会、回民文化交流会、延安回民救国协会、关中回民协会、回教文协、三岔回民支会和回民抗日救国联合会;蒙古族的协会主要有蒙古文化促进会、蒙古文化考察团和蒙古文教大会等。这些协会开展的抗战救国活动各具特色,这里略举一二以证之。如民族事务委员会就在1943年组织20多名蒙人到南泥湾,共开荒地81亩,生产粮食等价值达到20000元之巨。延安回民救国会发表告全边区回民的信,指出日本人妄想灭掉包括回族在内的整个中华民族,必须加强回汉的团结,“以激发全国各地回民抗日热忱而巩固回汉的抗日团结” 。[18]回民文化促进会把抗战建国思想与古老的古兰经结合宣传,强调“你们在得着他们(敌人)的地方杀他们,在他们驱逐你们的地方驱逐他们、你们在正义中对侵略你们的人杀去”等等。[19]回民抗日救国联合会1945年3月召开会议,抨击国民党的独裁,要求成立抗战建国的联合政府。蒙古文化促进会联合陕公文艺工作团、鲁艺等团体1941年考察蒙古,行程达到1000多里,足迹遍及蒙古地区仅存的未被日本占领的伊克昭盟,搜集了大量蒙古族的文化典籍、器乐和社会史籍,形成了详实的报告,为从文化上团结蒙古人民抗战提供了丰富的材料和崭新的视角。在调研的基础上,蒙古文化促进会还推动建立成吉思汗纪念堂和设立蒙古文化陈列室,对促进蒙汉团结,共同致力于抗战建国之事功,其作用不可小视。

中国共产党和边区政府还大力开展民族统战工作,反对投降主义和顽固派,扩大抗日民族统一战线。

首先,在于实施真正的、彻底的宗教信仰自由。团结信教群众参加抗日民族统一战线,是边区党和政府的重要任务。陕甘宁边区施政纲领明确规定了少数民族的宗教信仰和文化习惯自由,教民与非教民有同等的政治地位和享有同等的民主权利,甚至要求“不干涉俘虏宗教信仰”。在延安,边区政府为回族民众修建了清真食堂和寺庙,毛泽东亲自题写“清真寺”三个大字,到1945年延安的清真寺达到8座。

其次,保护蒙古族英雄成吉思汗,并进行祭奠。为免遭日寇盗掘,政府与蒙民商议将成吉思汗陵墓移植到延安,并且每年春季和夏季都要进行隆重的祭礼,纪念规格很高,毛泽东、朱德等亲临公祭大会,毛泽东还为延安的成吉思汗纪念堂题写馆名。通过这些活动唤醒了蒙民的国家意识和激发了他们的抗战情绪。

再次,通过宣传民族先进人物以激扬民众的抗战信念与决心。边区参议会蒙古族议员那素于1943年逝世,临终遗言“团结才有力量,分裂定会灭亡”。延安各界1000多人隆重追悼,边区主席林伯渠主祭,指出,那素的道路“就是中华民族的道路”。[20]西蒙抗日游击队第一大队长、蒙古人民英雄哈诺墨拉于1945年正月被国民党杀害,边区也举行了隆重的祭奠,揭露国民党残杀抗日志士、横征暴敛的罪行,让蒙民认识到国民党消极抗日、积极反共的真实嘴脸。

三、影响与评价

中国共产党陕甘宁边区民族理论与实践的发展,最大程度地整合了边区各民族的抗战力量,推动了各民族现代化转型,在党的民族政策历史上有着重要地位和作用,更是中国共产党民族政策定型化的开始。

扶助少数民族建立抗日武装,提高他们的抗日救国意识,注重因地制宜,切合少数民族的实际。例如,在组建抗日武装力量中,保卫祖国首先是保卫家乡,中国共产党帮助少数民族建立的武装首先立足于保卫乡土,参军的少数民族士兵离土不离乡,极大地调动了他们的抗日热情。在对蒙民军事动员中,注重发挥其骑术的优势,展开游击战争,对寺庙的喇嘛进行军事训练,扶助建立武装。对于内蒙混成旅,不以八路军正规军的要求去衡量,“要了解内蒙民族政治经济文化落后性影响于这个部队的困难”,所以不能有“过左的要求”,[21]79帮助部队联系蒙古青年。这些部队与八路军遥相呼应,构成全民军事动员的态势。

发展少数民族地区生产,表面上看与抗战动员关系不大,但是,这恰恰是抗战动员最重要的方面。翻阅相关档案资料汇编,随处可见发展民族地区生产的材料,少数民族在物质生活上得到保障,“才能更好的贯彻团结抗战的方针,充分发挥少数民族的积极作用”。[22]7某种意义上说,生存就是抵抗,“抵抗必然是多形式、复杂的”,“生存与抵抗紧密联系”。[23]在战争极为困难的条件下,仍尽力关照边区少数民族的生活,仅1940年边区给蒙民粮食输出1410石,这种输出“年年都有,往年常有过之而无不及”。对于少数民族的商贸,实行巨大的税收优惠甚至不收税,如1943年全年免去蒙民货物税约190,000万多元,盐税58,000元,[24]148-149极大促进了边区与蒙民的经贸往来,也促进了蒙民经济的发展。人民生活水平的提高点燃了其生产热情和抗战激情,发展民族地区经济,提高其生活水平是动员少数民族抗战的根本手段,更是推动民族融合的根本之途。

基于文化认同基础上来达到抗战动员的最大公约数,是边区少数民族抗战动员的典型特点。例如,由于大部分少数民族都有宗教信仰,充分彻底地实行宗教信仰自由,得到了宗教界和广大少数民族人民的热烈欢迎,达到了团结抗战的目的。绥德基督教公理会布道员贺子美说:“基督教徒的信教自由受到祝福保障。此次到延安,感受延安过去一片荒凉,但现在在共产党领导下,建设一新。”陇东美籍神父薛乐达向边区政府林伯渠主席致信云:“延安成为影响世界政治的重要地了”,“我走过很多地方,亦未见过人们能过着这样民主、自由、幸福的生活,可见毛主席治国有方”。[25]又如,祭奠成吉思汗和蒙民英雄哈诺墨拉让少数民族“闻此感激泪下”,深信“蒙古民族只有团结自强,只有同汉族同胞在平等的基础上联合起来才能打倒共同的敌人——日本帝国主义”。[26]

在抗战的一系列动员中,边区各民族的现代性逐步增强,突出表现为现代民族国家政治观念的形成与强化。在抗战爆发之初,回族人民对抗战与自身的关系没有清晰的认知,“日本人来了不过这样坏”,国家意识淡薄;蒙古族在当时也存在“汉强随汉、日强随日”的两面态度。[27]55在持续的抗战动员中,各民族认识到“和共产党携起手来,为中华民族的解放而斗争”。新正县回民妇女参加妇联会达到80%以上,边区回民由战前的几十户增加到1000多户。在纪念成吉思汗中,蒙民提出“坚决反对日寇,为蒙古族、中华民族的彻底解放而奋斗”。靖边城川蒙民对真正抗日、保家卫国的八路军“倍极喜爱关心,在蒙民住区,不管白天深夜,只要听说来客是八路军,就都出门迎接请客”。[28]

在土地革命战争年代,中央苏区所处地区的少数民族比较少,面临的民族问题也不突出,民族政策的实践多停留在“民族自决”等口号式的宣传里。长征时期虽然经过的民族地区不少,但停留时间短,民族的相关举措多应急性,缺乏长远的思考与规划。到达陕北,民族复杂多样,加之中日矛盾的尖锐,日本企图分化瓦解,民族问题的重要性日益凸显。中国共产党意识到只有在民族平等、民族享有充分的自治权力的基础上才可能建立巩固的抗日民族统一战线。从边区参议员选举中的少数民族的照顾,到1941年在《陕甘宁边区施政纲领》提出建立蒙回民族自治区,民族自治机构在边区迅速建立扩大。顺应了在民主的基础上团结抗日、维护国家民族统一的愿望,为后来提出科学完整的民族政策提供了样板,在此基础上,1947年中国第一个民族区域自治的省级政府内蒙古自治区成立。总体看,民族区域自治是在抗战这一大背景下探索出来的,达到了“最大限度地团结全国各族人民一致抗战”。[29]61

早在1937年洛川会议上,中国共产党通过的抗日救国十大纲领强调,抗战胜利必须进行军事总动员,同时进行全民总动员;必须给予人民充分抗日民主权利,并适当改善工农生活。陕甘宁边区少数民族的抗战动员之系列做法正是这一纲领的生动体现。

[参 考 文 献]

[1] 韩延龙,常兆儒.陕甘宁边区会议及行政组织纲要的说明[G]//中国新民主主义革命时期根据地法制文献选编(第一卷).北京:中国社会科学出版社,1961.

[2] 雷云峰.抗日战争时期陕甘宁边区政府的民族宗教工作[C].抗日战争研究.1994,(2).

[3] 中共中央统战部.民族问题文献汇编 [G]. 北京:中共中央党校出版社,1991.

[4] 中共延安地委统战部、中共中央统战部研究所编.抗日战争时期陕甘宁边区统一战线和三三制[Z].西安:陕西人民出版社,1989.

[5] 红色档案.延安时期文献档案汇编:陕甘宁边区政府文件选编(第一卷)[G]. 西安:陕西人民出版社, 2013.

[6] 陕西省民族事务委员会编.陕甘宁边区第一届参议会条例[G]//陕甘宁边区民族宗教史料选编. 西安:陕西人民出版社, 1991.

[7]《民族词典》编辑委员会编.民族词典[K].上海:上海辞书出版社,1987.

[8] 王晋林,秦生.挽救民族的危亡——西北抗日救亡史[M].北京:中共党史出版社, 2007.

[9] 郝维民主编,甘旭岚等著.内蒙古革命史[M]. 呼和浩特:内蒙古大学出版社, 1997.

[10] 陕西省民族事务委员会编. 陕甘宁边区的回民[G]//陕甘宁边区民族宗教史料选编.西安:陕西人民出版社,1991.

[11] 陕西省民族事务委员会编. 陕甘宁边区民族事务委员会向第二届边区参议会报告与建议书[G]//陕甘宁边区民族宗教史料选编. 西安:陕西人民出版社, 1991.

[12] 陕西省民族事务委员会编. 陕甘宁边区便函[G]//陕甘宁边区民族宗教史料选编. 西安:陕西人民出版社, 1991.

[13] 陈旭麓.近代中国的新陈代谢[M].上海:上海人民出版社,1992.

[14] 陕西省民族事务委员会编. 陕甘宁边区政府民族事务委员会向第二届边区参议会报告与建议书[G]//陕甘宁边区民族宗教史料选编. 西安:陕西人民出版社, 1991.

[15] 李维汉.关于回回民族问题的提纲[G]//陕甘宁边区民族宗教史料选编. 陕西省民族事务委员会编.西安:陕西人民出版社,1991.

[16] 李维汉.回忆与研究[M].北京:中共党史资料出版社,1986.

[17] 文教会少数民族代表座谈边区蒙古民族文化发展[N].解放日报.1944-11-16.

[18] 延安回民救国协会告全边区回民同胞书[N].新中华报.1940-3-22.

[19] 回救边区分会和回民文化促进会及边区回民代表大会同时开幕[N].新中华报.1940-10-20.

[20] 那素滴勒盖于蒙古民族解放道路[N].解放日报.1943-8-9.

[21] 陕西省民族事务委员会编. 中共陕甘宁边区委员会关于绥蒙工作的决定[G]//陕甘宁边区民族宗教史料选编.西安:陕西人民出版社, 1991.

[22] 陕西省民族事务委员会编. 陕甘宁边区民族宗教工作综述[G]//陕甘宁边区民族宗教史料选编.西安:陕西人民出版社, 1991.

[23] 黄道炫.抗战时期中共的生存与抵抗[N].澎湃新闻社,2015-12-8.

[24] 陕西省民族事务委员会编. 民族事务委员会三十一年度工作总结[G]//陕甘宁边区民族宗教史料选编.西安:陕西人民出版社,1991.

[25] 陇东美籍天主教神父薛乐达等来延安参观[N].解放日报.1945-10-30.

[26] 延市各界举行成吉思汗春季公祭[N].新中华报.1941-4-27.

[27] 陕西省民族事务委员会编. 关于抗战中蒙古民族问题提纲[G]//陕甘宁边区民族宗教史料选编.西安:陕西人民出版社, 1991.

[28] 靖边城川蒙民和八路军互助生产亲密合作[N].解放日报.1944-5-29.

[29] 纪振奇.中国共产党早期民族政策的转型——以陕甘宁边区时期为中心[J].北方民族大学学报( 哲学社会科学版).2015,(1).