延长油田东北部延长组宏观天然裂缝古地磁定向分析

2018-05-07雷俊杰辛江贺志亮

雷俊杰,辛江,贺志亮

(1.延长油田股份有限公司,陕西 延安 716000;2.西南石油大学地球科学与技术学院,四川 成都 610500;3.长安大学地球科学与资源学院,陕西 西安 710054)

延长油田东北部子长—延安一带主要含油层系为三叠系延安组长6油层组,储层岩石类型为细粒长石砂岩,渗透率平均为0.6MD,为典型的特低渗储层。长6储层普遍发育天然裂缝(张莉,2003;王震等,2006),裂缝发育程度及方向是油田注水开发井网部署的关键考虑因素。目前对储层裂缝方向确定的方法主要有地层倾角、FMI、EMI等裂缝井下探测技术,但该系列测井成本昂贵,在低成本浅层开发的延长油田不宜使用。笔者引进岩心样品古地磁测定技术确定裂缝方位,为注采井网部署提供依据。

1 宏观裂缝发育背景

鄂尔多斯盆地中、新生代地层经历了印支、燕山和喜山等3期大的构造运动。

印支旋回以来,在鄂尔多斯地块西缘两侧分别发育着左旋剪切和右旋剪切两种应力场。鄂尔多斯盆地是在两种应力的联合作用下形成的,盆地东部主要受来自太平洋方向的近南北向左行剪切挤压应力作用(曾联波等,2007)。印支期鄂尔多斯盆地处于挤压的应力环境下,为一压性盆地,最大主应力方向为SN向。

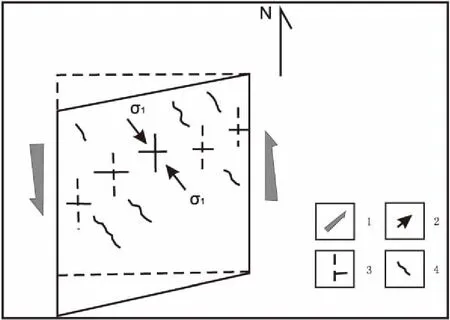

燕山运动时期,由于太平洋板块与欧亚板块间发生了较强烈的左旋剪切,它加于大华北盆地的力是一种剪切挤压应力,剪切应力为南北向,而派生的挤压应力为北西—南东向。在此应力体制下,必将在鄂尔多斯盆地内部产生区域性的EW—SN向裂缝(图1、图2),裂缝不受局部构造的控制。在这种区域应力作用下产生的破裂缝可能两组均发育,也可以表现为仅有一组剪切缝较为发育,而另一组不发育。野外露头表明,在鄂尔多斯盆地地表范围内表现为EW向一组裂缝较为发育。

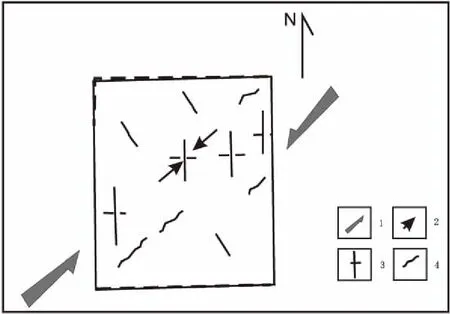

喜山运动时期,青藏高原向东南方向扩张挤压,东部的左旋应力场消失,西部的挤压应力场扩展到整个鄂尔多斯盆地,作用在鄂尔多斯盆地的构造应力表现为NE向挤压应力,在该作用力下产生了NE向的张裂缝,并且还对前期裂缝进行了改造。

1.剪切应力;2.派生应力;3.剪裂缝;4.张裂缝图1 左旋作用下产生的EW—SN向裂缝示意图Fig.1 EW-SN trending fracture resulting fromleft-lateral effect

1.最大主应力;2.应力方位;3.剪裂缝;4.张裂缝图2 青藏高原向东南方向扩张产生NE—WS向挤压Fig.2 NE-WS compression resulting from Tibetan Plateau extending towards southeast

综上所述,尽管稳定型盆地内褶皱和断层不发育,但作用于盆地周缘的应力必然会对盆地内部产生影响,即盆地在稳定背景下具有不稳定因素,表现为在盆地范围内广泛存在裂缝。裂缝形成时期主要为燕山期和喜山期,燕山期裂缝主要为EW、SN向区域裂缝,喜山期裂缝则主要为NE 向裂缝。

通过对野外露头观察,盆地表现为NE向区域裂缝发育,而注水动态也反映裂缝主要方位为NE向,分析认为这与构造运动、现今应力场分布有关。一是受构造运动的影响,NE向裂缝为张性缝,而两组EW、SN向形成的裂缝以剪性闭合缝为主;二是盆地内现今地应力场最大水平主应力方位为NE向,一方面使NE向裂缝成为高效导流裂缝,另一方面压裂改造形成的人工裂缝按照NE向展布,并沟通原有的天然裂缝,使注水动态中反映NE向裂缝起作用;三是盆地内砂体展布方向为NE向。综上所述,由于NE向裂缝有效程度高,注水后使该方向上油井与裂缝连通,使动态上反映出明显的NE方向裂缝效应。

2 宏观裂缝特征

长6油层裂缝以构造裂缝为主,主要发育高角度张性垂直缝,占70%;倾角小于10°的水平缝主要为沿层面发育的层间裂缝,占20%;倾斜缝主要是倾角约为45°的剪切缝和张剪性缝,泥岩中常常见到,缝面上有擦痕和镜面。裂缝主要在岩层内发育,有少数大的裂缝可切穿不同岩层。由于部分裂缝的切穿深度较大,且裂缝密度较高,在有些区域裂缝密度达到50条/100m,裂缝长度为10~100m,可能构成裂缝系统。大部分宏观裂缝的主要开度集中在0.1~0.5mm,长6油层组裂缝有开启、半开启、闭合多种形态;长6油层组部分裂缝表面可以见到擦痕。在裂缝充填方面,二者多有充填物,并且都是以碳酸钙充填为主。

3 古地磁定向的基本原理与方法

通过对古地磁研究结果表明,地球磁轴的平均位置总是和地球旋转轴的位置基本吻合,即地磁场具有地心轴向偶极子场特征,岩石记录的地磁极位置几乎总在地理极附近,磁坐标与地理坐标近乎一致。因此,如果能测量出岩心的磁化方向就能得到它的地理坐标(郝明强等,2007)。

地质历史时期中地球磁场经常发生变化,其中最显著且最重要的变化是地磁场倒转。由于地磁场倒转过程仅经历数百年或数千年,占据的地层空间仅几十厘米,与漫长的地质时期和巨厚的地层相比微不足道,岩石保留了自形成后各个时期的地磁场信息。

碎屑沉积时在当时地磁场作用下获得的磁性称沉积剩余磁性(DRM)。DRM是一种非常稳定的剩磁,可以保留至今。DRM是在碎屑颗粒定位几分钟到几年内获得的,由于剩磁颗粒的磁矩是按当时地磁场方向取向的,因此岩石标本DRM方向理论上与岩石形成时期地磁场方向一致。通过测定岩石的DRM方向,可以得到当时地磁场方向。

原生剩磁是最稳定的剩磁,记录了生成时期地磁场方向,最后期的VRM非常显著,记录了现代地磁场方向。因此,只要测出岩心的VRM磁化方向,就能得到岩心相对地磁极方向,进而得到对应于岩心的地理方位。由于VRM在低温退磁条件下就可清洗掉,因此在进行分段热退磁时,低温分量(不同样品不同,大约在40~200℃)代表了后期的VRM。笔者在进行热退磁时发现,40~120℃的热退磁可将VRM清洗掉,通过这一温度区间退磁结果的矢量合成,可获得低温分量的方向。因为低温分量方向代表了后期VRM方向,VRM方向与现代地磁场方向一致。所以,通过测量岩心的热退磁低温分量方向,就可获得其地理方位。

4 样品备制与测量

为了获得宏观天然裂缝和微裂缝的方向数据,对所有含有裂缝的岩心以及准备制作微裂缝定向薄片的样品进行了岩心古地磁定向。在岩心上标记标志线,平行标志线切割成棱长为2cm的立方体样品,在样品上刻画箭头,并平行岩心标志线。本次工作共备制样品88块(2块测量中破损),上机测量86块。

全部样品在西北大学大陆动力学国家重点实验室古地磁室测量完成。磁性测量使用捷克制造的J-R6磁力仪,退磁测量使用英国制造的MMDT80热退磁仪,样品退磁温度为①NRM,②50℃,③75℃,④100℃,⑤125℃,⑥150℃,⑦175℃,⑧200℃,⑨250℃,⑩300℃。每个温度挡退磁后进行剩磁测量,对最后期低温黏滞剩磁进行了矢量分析,获得岩心记录到的现代地磁场磁化的黏滞剩磁VRM,由于VRM方向与现代地磁场方向一致,即与地理坐标一致,因此参照岩心裂缝标志线可以得到岩心裂缝方向。绝大多数样品取得了良好的效果,极少数样品(4块)由于在沉积成岩阶段没有获得很好的沉积剩磁,因此无法得到有效数据。

5 典型样品退磁图分析

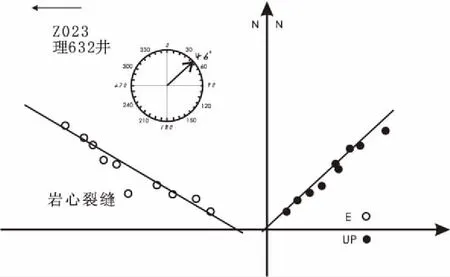

Z023号样品是理632井岩心样品,样品在磁屏蔽环境退磁测量,得到样品剩磁方向。图3为Z氏图和样品标志线剩磁方向,由于矢量合成方向与磁北极方向一致,因此得到该样品裂缝方位标志线方向为46°,岩心裂缝为北东方向。

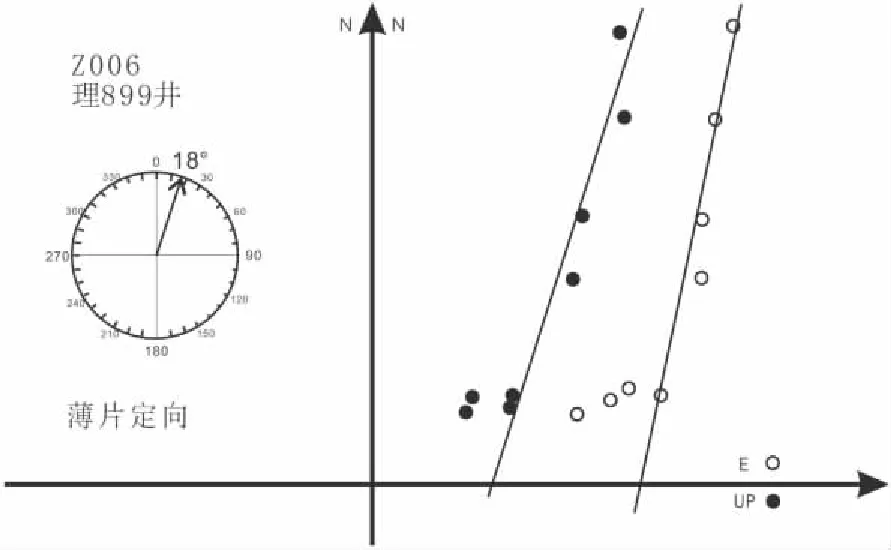

Z006号样品是理899井岩心样品,用于岩心薄片定向。样品在磁屏蔽环境退磁测量,得到样品剩磁方向。图4为Z氏图和样品标志线剩磁方向,样品具有低温NMR330°~125°和150~300° 2个矢量合成方向,由于低温矢量合成方向与磁北极方向一致,因此得到该样品标志线方向为18°,薄片标志线方向为18°。

图3 理632井岩心样品标志线剩磁方向图Fig.3 Marker line residual magnetism direction of Li-632 core sample

图4 理899井岩心样品标志线剩磁方向图Fig.4 Marker line residual magnetism direction of Li-899 core sample

6 宏观天然大裂缝的古地磁定向结果

岩心裂缝的矢量合成方向如表1、图5所示,结果表明子北油田岩心裂缝主要以北东方向为主,约占58%;北西方向次之,约占33%;东西与南北方向裂缝各一条,占8%。

延长油田延长组为低、超低渗储层,均加砂水力压裂投产,注水井同样压裂投注。从压裂裂缝监测可知,在现今北东60°~80°最大主应力作用下,人工裂缝优先沿北东向天然裂缝开启延伸,坪桥区17个注水井组93口注水受益井水淹方向主要集中在NE、SE、NE方向,压裂裂缝检测及生产动态展示裂缝方向与古地磁分析裂缝方向一致。

表1 岩心宏观大裂缝的古地磁定向结果表Tab.1 Paleomagnetic orientation results of macro core fracture

图5 岩心宏观大裂缝的古地磁定向结果图Fig.5 Paleomagnetic orientation results of macro core fracture

7 结论

(1)盆地周缘的应力必然会对盆地内部产生影响,即盆地在稳定背景下具有不稳定因素,表现为在盆地范围内广泛存在裂缝。裂缝形成时期主要为燕山期和喜山期,燕山期裂缝主要为EW、SN向区域裂缝,喜山期裂缝则主要为NE向裂缝。

(2)长6油层裂缝以构造裂缝为主,主要发育高角度张性垂直缝,以北东为主裂缝方向,裂缝角度在40°~75°。裂缝有开启、半开启、闭合多种形态。

(3)油田岩心裂缝主要以北东方向为主,约占58%;北西方向次之,约占33%;东西与南北方向裂缝各一条,占8%。

参考文献(References):

李道品.低渗透油田高效开发决策论[M].北京:石油工业出版社,2002.

LI Daopin.Efficient development theory of low permeability oilfield[M].Beijing:Petroleum Industry Press, 2002.

白玉,刘建新,许运亭.特低渗透性油田开发与实践[M].北京:石油工业出版社,2002.

BAI Yu, LIU Jianxin, XU Yunting.The development and practice of ultra-low permeability oil field[M].Beijing:Petroleum Industry Press,2002.

袁士义,宋新民.裂缝性油藏开发技术[M].北京:石油工业出版社,2004.

YUAN Shiyi, SONG Xinmin.The development of fractured reservoir[M].Beijing:Petroleum Industry Press,2004.

郝明强,刘先贵.微裂缝性特低渗透油藏储层特征研究[J].石油学报,2007,28(5):93-98.

HAO Mingqiang,LIU Xiangui.Reservoircharacteristics ofmicro-fractured ultra-low permeability reservoirs[J].Acta Petrolei Sinica,2007,28,(5):93-98.

曾联波,李忠兴.鄂尔多斯盆地上三叠统延长组特低渗透砂岩储层裂缝特征及成因[J].地质学报,2007,81(2):174-180.

ZENG Lianbo,LI Zhongxing.Characteristicand originof fractures in the extra low-permeability sandstone reservoirs of the upper Triassic Yanchang formation inOrdos Basin[J].Acta Geologica Sinica, 2007, 81(2):174-180.

曾大乾,张世民,卢立泽.低渗透致密砂岩气藏裂缝类型及特征[J].石油学报,2003,24(4):36-39.

ZENG Daqian, ZHANG Shimin,LU Lize.Types andcharacteristicof fractures in tight sandstone gas reservoirs with low permeability[J].Acta Petrolei Sinica,2003,24(4):36-39.

孙庆和.特低渗透储层微缝特征及对注水开发效果的影响[J].石油学报,2000,21(4):52-57.

SUN Qinghe.The effects of microfractures for development the lowest permeability reservoir in water injection[J].Acta Petrolei Sinica, 2000,21(4): 52-57.

张莉,杨亚娟.陕甘宁盆地川口油田低渗透油藏长6油层裂缝特征[J].西北地质,2002,35(2):41-45.

ZHANG Li, YANG Yajuan.Characteristicof fracturesof Chang 6 low-permeability reservoir in Chuankou oil field Shanganning basin[J].North Western Geology,2002,35(2):41-45.

张莉.陕甘宁盆地储层裂缝特征及形成的构造应力场分析[J].地质科技情报,2003,22(2):21-24.

ZHANG Li.Characteristics of reservoir fracture andtheanalysis of stress field in Shaanxi-Gansu-Ningxia Basin[J].Geological Science and Technology Information,2003,22(2):21-24.

王震,丁辉.延安地区长6油层组裂缝特征研究[J].西北大学学报,2006,36(1):125-128.

WANG Zhen, DING Hui.The characteristicof fracturesof Chang 6 oil bearing of Yanchang formation in Yancanarea and its effect on development of watering [J].Journal of Northwest University,2006,36 (1):125-128.

付国民.裂缝性特低渗透储层注水开发井网的优化设计[J].石油与天然气学报,2006,28(2):94-96.

FU Guomin.Optimal design of waterflooding well patterns in fractured ultra-low permeability reservoirs [J].Journal of Oil and Gas Technology,2006,28 (2):94-96.

张泓,孟召平.鄂尔多斯煤盆地构造应力场研究[J].煤炭学报,2000,25(Suppl.):1-5.

ZHANG Hong,MENG Shaoping.Study on the tectonic stress fields in the Ordos Coal Basin[J].Journal of China Coal Society,2000,25(Suppl.):1-5.

CHAD A, UUNDERWOOD M L, COOKE J A, et al.Stratigraphic controls on vertical fracture patterns inSilarian dolomite,northeastern Wisconsin.[J].AAPG Bulletin, 2003.87(1):121-142.