“村转居”社区的类型识别与治理路径选择

2018-05-06刘亚娟

摘要:“村转居”社区在城市化建设的进程中,以居住用地所有权性质为基础,结合三产用地和户籍身份,在事实上形成居民自治型社区、混合型社区和村民自治型社区三种类型。剖析不同类型“村转居”社区治理难点,抓住其共性和差异性,掌握社区治理主动权,有助于推动“村转居”社区尽快完成城市化。

关键词:“村转居”社区;类型识别;治理路径

中图分类号:C913文献标识码:A文章编号:1004-1494(2018)02-0108-06

自20世纪80年代开始,随着我国经济飞速发展,城市化进程持续推进,由此催生的“村转居”社区成为城市治理理论研究和实践工作绕不开的热点和难点问题。识别“村转居”社区类型并分类施治,是对十九大报告提出的“加强社区治理体系建设,推动社会治理重心向基层下移,实现政府治理和社会调节、居民自治良性互动”这一工作部署的贯彻落实。

一、问题的提出

“村转居”社区是推进城市化建设的形式和过程,更是研究城市治理困境及其破解对策的鲜活标本。

(一)“村转居”社区的阶段性特征在不同区域重复性交错出现

美国城市地理学家Ray.M.Northam于1979年提出的“纳瑟姆曲线”[1]表明,城市化水平达到30%的临界值时,将进入加速城市化阶段;城市化水平达到70%的临界值后,将进入城市化平缓发展阶段。以此对照国家统计局公布的资料,截至2017年末,我国城镇人口占总人口比重(城镇化率)为 58.52%[2]。这一数据表明我国目前尚处于“纳瑟姆曲线”所表述的第一拐点和第二拐点之间,属于城市化的加速发展阶段,也就意味着“村转居”社区还会持续出现。另据中国产业信息网公布的智研咨询统计报告,2017年我国仍有8个省份的城镇化率低于50%,其中7个省份(四川、新疆、广西、云南、甘肃、贵州、西藏)来自于西部地区,1个省份(河南)来自中部地区,该报告同时强调我国东、中、西部的城镇化差距在扩大[3]。由此可见,我国的城市化水平存在明显的区域发展不均衡现象。由此必然造成“村转居”社区在不同地域交错呈现出形成期、扩张期、改造治理期、回迁安置期的不同阶段性特征的复杂情形。事实上,通过长期对陕西、四川、云南、广西诸多省份的跟踪调研,情况的确如此。

(二)相关行政机构的选择性执法促使“村转居”社区的多样化存在形式逐渐固化

“村转居”社区是在我国快速城市化背景下产生的,在早期的城市化进程中,地方政府为了降低经济成本和社会成本,征地时有意避开了村落的拆迁。这种“吃肉留骨头”[4]的征地办法,虽然在当时有效地推进了征地拆迁进度,但是却给以后的城市化进程留下积弊。其后的征拆工作多采取回迁安置方式以求化解原有村落“扎眼”存在于城市的不合规、不和谐现象,但对“村转居”后人的身份及享有公共服务等相关问题仍然没有解决。在实地调研中发现,相当部分的受访群众对自己的身份无法确认——究竟是村民还是居民不清楚,或者认为深入思考此类问题没有现实意义。部分社区干部(村干部)对社区性质的认识模棱两可,认为其身份是居民,但社区公共事务相关问题的处理是由村集体按照村的标准想办法解决的。种种迹象表明,“村转居”社区在推进城市化进程中,由于农业转移人口规模大,空间城市化与人口市民化不同步,成本高、面临的障碍多,实际运行中呈现出各种各样的存在形式,并且因为种种原因在一定地域范围内以一种相对固定的的形式长期存在,是不彻底的城市化。

(三)理論研究领域专业视角各异,缺乏宏观把控

国内学者对“村转居”社区的类型从不同角度进行过研究,张建明运用因子分析法和聚类分析法将社区分为基础设施优越型、集体经济实力型和土地资源充足型三类[5];陈怡、潘蜀健根据城市与村庄的形态关系将社区划分成全包围型、半包围型、外切型、飞地相邻型、相离型和内切型[6];李立勋根据成熟程度将社区划分为成熟型、成长型和初生型[7];李培林根据地理位置将社区划分为处于繁华市区的、处于市区周边的、处于远郊的三种类型[8];陈晓莉则引用了徐永祥的地域分类法,将社区分成农村社区、集镇社区、城市社区[9];徐琴则通过研究将社区分为城中村型村转居、集中居住型村转居、政府安置型村转居[10]。以上分类大多是从“村改居”社区的地域范围、成熟程度、形态关系角度进行的分类,为“村转居”社区的理论研究与实际工作决策提供了参考依据,但若要在时间横截面上开展“村转居”社区的整体性研究,则会发现“村转居”社区暴露的问题纷繁复杂,难以理清。

显然,建立一套不受地域时段因素、经济社会发展程度以及研究视角差异制约,又具有相对稳定性,且能实现快捷、准确识别“村转居”社区类型的客观依据就成为现实需要。

二、“村转居”社区类型识别

“村转居”社区的形成和演变,经济发展是诱因,社会进步是背景,制度约束是根源。基于这样的认识,应该先弄清“村转居”社区形成的制度根源,在此基础上,再提出类型识别的依据。

(一)“村转居”社区形成的制度根源

自从上世纪50年代中后期开始,我国开始逐步建立城市—农村二元化管理体制机制。其中,对生产力中最重要的劳动资料——土地,设计出了全民所有和集体所有的二元制土地管理制度体系,对生产力中最活跃的因素——人,则通过户籍制度对其享有的权利和义务进行了区分。围绕土地管理制度和户籍制度,分别形成了各自独立的管理体系,强化着这种二元体制所带来的城市与农村界限分明的收益分配制度。

1.二元化土地制度。改革开放后,《土地管理法》虽然多次修改,但是均明确规定:实行土地的社会主义公有制,即全民所有制(国有土地)和集体所有制(集体土地)。并规定国家征用土地,必须依照法定程序批准后,由县级以上地方人民政府予以公告并组织实施。这实际上就赋予了地方政府土地征收的垄断权力。随着土地招拍挂制度的实行,更进一步强化了政府对国有土地的收益支配权,客观上凸显了国有土地和集体土地收益上的巨大落差。由于集体土地在没有转化为国有土地时,不存在真正的市场价值。但是集体土地转为国有土地后暴增的土地收益,农民却难以享有其增值[11]。据国家有关统计资料显示,在征地收益分配中,农民只得到5%~10%,村一级集体得到25%~30%,政府及有关部门得到60%~70%[12]。由此,对利益的争夺致使在全国范围内出现了大量的强拆、血拆案件,甚至在多地发生村民自焚抵抗暴力拆迁的恶性事件。不得已,地方政府普遍实行“征地不征村”的策略。于是,“村转居”社区形成。

2.户籍制度。自从上世纪50年代开始,我国的户籍制度历经不限制城乡流动—限制城乡流动—逐步放松—废除限制城乡流动四次重大变革过程。2014年7月30日,国务院公布《关于进一步推进户籍制度改革的意见》,明确提出建立城乡统一的户口登记制度,这标志着在我国实行了半个多世纪的“农业”和“非农业”二元户籍管理模式已然退出历史舞台。但制度改革只是完成了从人口的城乡禁锢到自由迁徙[13],户籍形式统一的背后,其所依附的住房、养老、就业、医疗保险等配套福利制度建设滞后,成为事实上阻碍“村转居”社区居民融入城市的巨大羁绊。以陕西省渭南市临渭区双王街道丰荫村为例,2013完成整村拆迁安置后,村民住进了政府统一安置的小区内,实现了村民身份向居民身份的转变,同时保留了村集体的三产用地,但是居民养老保险和医疗保险的缴纳基数和缴费率仍是以前的村民标准:养老保险是村民标准,医疗保险是农村合疗标准。类似情况在广西南宁市青秀区津头村的表现更为复杂,该村上世纪80年代完成征地划拨,目前该村管辖4个村民小组,共计825户,总人数1695人。其中,农业户380户,农业人口705人,参加的是城乡农民医疗保险。非农业户445户,非农业人口990人,参加的是城镇居民医疗保险。集体经济以第三产业综合楼出租为主,拥有“村籍”的人(即农业人口)有权利从村集体三产用地获得分红。无村籍有宅基地的人(非农人口)不能参与集体分红,但其享有城镇社保。即便是在破除户籍二元化制度以后,该村村民所享有的各类医保、社保仍是和原来的二元制身份性质挂钩,不同户籍身份的人在利益分配上似乎各有得失。针对这样一种外人觉得费解的现象,当地基层政府、村两委和村民似乎已经达成了共识,默认了所有的现实存在。可以说,依附于户籍身份的社会福利和公共服务时刻在提醒着人们,“村转居”社区不只是存在着,而且它是以特殊的方式在运行。

(二)“村转居”社区类型识别依据及其类型特征

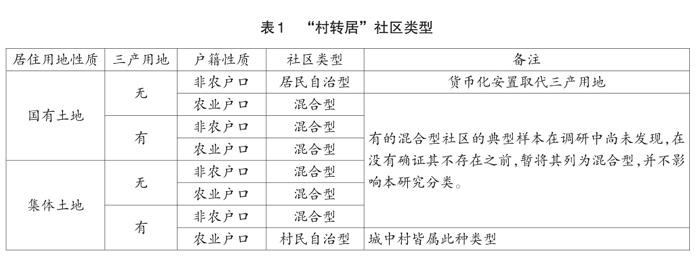

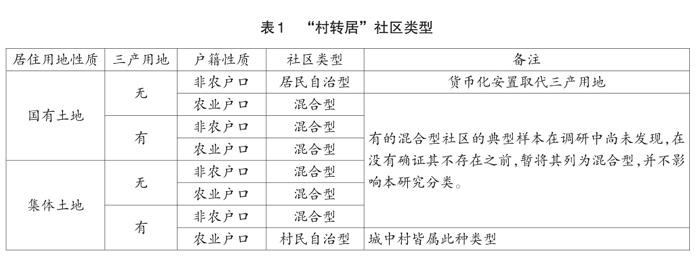

由以上表述可知,土地性质和户籍身份在“村转居”社区形成与运行中发挥着本质性作用。故此,以土地性质为基础,结合三产用地和户籍身份,对“村转居”社区进行类型识别,具有科学性和稳定性。

目前,我国的土地性质依然划分为国有土地和集体土地两种类型,户籍制度却发生了重大变革,2014年7月30日公布的《关于进一步推进户籍制度改革的意见》明确提出,建立城乡统一的户籍登记制度,废除二元户籍模式。但是实际调研中发现,“村转居”社区居民所依附的各种社会福利仍和之前的二元化户籍性质挂钩。出于尊重事实的考虑,在对“村转居”社区进行类型识别时,特意将户籍性质作为参照指标列出,并且是按照2014年户籍制度改革前的二元户籍性质进行区分。由此,可将“村转居”社区分为三种类型。

第一类是居民自治型“村转居”社区,其土地全部被征收且转化为国有土地性质,农民被集中安置在由开发商统一建造的城市社区中,没有三产用地,按照城市社区的运行机制实行居民自治管理,其户籍身份也转化成了非农户口的居民。此类社区最主要的问题是内部社区意识的真空化。原因至少有三:其一,因为生产方式转变,加之没有三产用地,人与人之间没有了利益纠葛,也失去了相互间关联的纽带,转化成散在的个体,社区于这些个体而言成为抽象的存在;其二,因为居住方式、生活方式的转变,加上市场经济冲击和新生活观念的影响,原有村落中长期存在的宗缘联系纽带渐趋松散;其三,作为自治组织的业主委员会,因为没有相应的经济收益支撑,导致出现业主委员会的职能虚化,作为日常管理的物业公司往往会因为其经济功能和组织程度高而取代业主委员会的自治领导功能。

第二類是混合型“村转居”社区,其拥有的土地既有国有性质、也有集体性质,其搬迁后的住房一部分是由政府统一建造,更多的则是在自家宅基地上建造且多为独家多层住宅形式。此种类型的社区管理纷繁复杂,甚至可以说是非常混乱。虽然冠以社区之名,实质上还是村民自治。其户籍往往都是居民身份,但是如果从他们享有的各类公共服务的标准即可发现其本质上并非城市居民。此类社区存在的主要问题既有社区意识真空化的问题,也有租住人口的管理问题以及集体分红的利益争夺问题。

第三类是村民自治型社区,也就我们经常所说的“城中村”。其土地是集体所有性质,房屋是在原来村民宅基地基础上建造而成的。自然,其身份只能是农民。此类社区基本都是最早一批征地拆迁形成的社区,处于城市核心地带,见证了城市飞速发展的过程,村中住户深谙利用其优越的地理位置和相对低廉的房租获取利益之道。在经济上可以说是高房价和民工潮造就的既得利益者,为了能稳定长久地获取更多利益,他们勤于研究政策,善于钻政策的漏洞,伺机制造违章建筑。但在生活方式、价值观念和个人追求上没有跳出小农思想,又因为村内租住的房客参差不齐,所以,社区治安状况差、公共服务配套设施落后等问题屡见不鲜。

三、“村转居”社区治理路径选择

“村转居”社区的发展方向是完成城市化。剖析不同类型“村转居”社区治理难点,抓住其共性和差异性,掌握社区治理主动权,有助于推动“村转居”社区尽快完成城市化。

(一)“村转居”社区治理的共性困境及其治理路径选择

1.“村转居”社区治理的共性困境

“村转居”社区中,社区居民(村民)构成的个体性群体在数量上占据绝对优势,居(村)委是其中具有领导功能的组织机构,基层政府则是“村转居”社区治理的引导者。这些主体在“村转居”社区治理中显现出各自较为明显的群体性困境。

从散在的个体层面来讲,其一,欠缺城市生活的规则意识。由于原来长期居住在农村,养成了自己打扫庭院的习惯,对于出钱请人做公共清洁卫生感觉不可理解。比如,2008年“5·12”大地震造成四川省绵阳市北川羌族自治县整个县城被毁,中央政府举全国之力帮助北川人民重建家园,新县城驻地由时任总书记胡锦涛取名永昌镇。住进新小区的群众感谢政府的帮助,却不愿意向小区物业公司缴纳物业费就是一个典型案例。此外,习惯了在自家庭院和田间地头劳作的村民进入城市乱扔垃圾、乱闯红灯的现象时有发生。其二,欠缺对未来生活的规划。从传统村社聚落搬入新型社区后的人们内心迷茫,生活失去方向。此种情景下,社区居民需要相关组织帮助其开展转变生活理念及生活方式的培训,也需要有关组织科学引导其规划未来发展方向。其三,欠缺长远发展眼光。“村转居”社区居民或多或少都会得到征地拆迁补偿,相对于“村转居”之前的状况,大多数人都属于暴富一族。突然有钱的人们更愿意舒服地过日子,他们宁愿选择违章加建楼层依靠租金过日子,也不愿意再去工作,骨子里还是小农意识。此外,风险防范意识也比较欠缺,对于传销、赌博、盗窃人员缺乏鉴别,致使“村转居”社区成为不法分子的理想据点,危害社区及其周边地区的社会治安。

从社区管理者层面来讲,“村转居”社区管理机构的人员基本还是原来的村干部,由于生活经历、生产经验、交往人群等方面的影响,在“村转居”社区治理中表现出力不从心。其一,社区管理意识尚未转变到位。“村转居”社区管理者习惯于按过去的管理方式,凭经验运用传统管理模式为现代化城市生活提供公共服务,难以收获预期工作成效。其二,社区管理知识储备有限。“村转居”干部习惯于粗放式的凭经验和熟人关系管理农村事务,但对于进入社区后,村民们思想动态的变化,以及就业、养老等等出现的新问题往往束手无策。

从基层政府层面来讲,工作的重点往往放在对“村转居”社区征地拆迁带来的各种补偿事务中,有的基层政府甚至是成立专门机构解决征地拆迁工作,对于“村转居”后建立健全管理制度和处理各类具体问题无暇顾及,对于如何指导“村转居”社区开展具体的管理工作也存在人员、资金方面的困境。

2.破解“村转居”社区治理中共性困境的路径选择

(1)提升社区住户的个体素质。一是在社区宣传栏张贴各类宣传画,用老幼皆宜、活泼生动的方式提升社区群众城市生活的规则意识,比如按时缴纳物业费,不随地吐痰,规范车辆停放等等,促使其尽快实现村民向市民的转变;二是组织开展相关培训,针对城市生活中发生概率较高的风险事故,进行日常专项培训。例如,对于高层住户发生概率较高的电梯故障困人应对方法进行培训,讲明正确处理方法,杜绝采取类似强行扒门的错误处置方式,增强其应对城市生活风险的防范能力。

(2)加强社区管理层的能力建设。一是通过培训促使社区管理人员尽快从管理向治理的意识转变,重视“村转居”社区住户的具体诉求,努力实现社区公共产品的有效供给。二是要有合作意识,社区内存在的诸多组织之间既要厘清责任与权力,相互之间又要及时补位,把握好工作的切入点,拿捏准办事的分寸。

(3)强化政府对社区工作的支持力度。组织支持上,可以采取党员和政府部门联系社区制度,缩短信息传递渠道。经费支持上,既要确保社区治理所需的摄像头、监控器、报警器、电脑、意见箱、宣传栏等硬件基础设施能正常使用,又要有相应的经费保证社区工作人员能力素质得到提升。

(二)“村转居”社区治理的差异性困境及其治理路径选择

“村转居”社区以居住用地所有权性质为基础,结合三产用地和户籍身份,在事实上形成居民自治型社区、混合型社区和村民自治型社区三种类型,在治理中暴露的问题各有侧重,应当对其分类施治。

1.居民自治型“村转居”社区治理困境及其治理路径选择

居民自治型“村转居”社区最主要的问题是由于居住形态和生产方式转变而形成的内部社区意识真空化。通过调查研究发现,基于居民邻里互动和邻里信任的社区凝聚力对居民社区意识的提升有重要作用,而社区归属感和认同感表明居民对社区地域依恋和情感需求依然强烈[14],这就为问题的解决提出了思路和方向。

(1)增进邻里互动和信任,提高社区凝聚力。业主委员会是全体业主的自治组织,该组织的组建和运行过程,本身就可以增强社区邻里的互动频率。其次,每逢节假日组织社区业主参加各种集体联谊活动,可以为业主们创造交流和互动的机会,增进友谊。再次,利用社区的物业管理用房、广场等公共空间,组织一些健身、书画、舞蹈等集体活动,可以极大地提高社区的凝聚力。

(2)强化社区住户的归属感和认同感。社区应该建立居民情感交流、心理疏导工作室,选聘社区内部性格活泼开朗、热心公益的人员担任社区联络员(类似于居委会过去的调解员),对社区鳏寡孤独老人、社区矛盾进行疏导和调节,让社区居民感受到社区的温暖,拉近邻里之间的心理距离,强化大家对社区的归属感和认同感。

(3)提高物业公司的中介服务质量,保障安定祥和的社区秩序。从目前实际来看,物业服务存在较多问题,业主满意度不高,矛盾冲突频繁[15]。社区可实行物业管理职业经理人制度,创新物业服务模式。职业经理人负责做好小区的保安保洁及公共设施的维护工作,维持好安定祥和的社区秩序。其薪金报酬纳入社区运营成本,由业主委员会对其工作进行监督考核。

2.村民自治型“村转居”社区治理困境及其治理路径选择

村民自治型“村转居”社区的居民身份仍然保留着原“村籍”,住房是宅基地上的自建房。此类社区的突出问题是存在大量的违章建筑。村民依靠出租自建加层房屋获取租金收益,不思进取、安逸舒适和无所事事的生活状态促使其与社会逐渐产生隔离,成为社会的边缘人群。同时,村中租住的大量房客,由于知识、技术、资本等方面的劣势,急于达到和拥有“村籍”的人同样的生活水准,极易滋生各类风险和突发事件。

村民自治型社区是“村转居”社区的初级阶段,破解其治理困境的关键在于科学规划社区改造方案、建立社区改造机制、有序推进社区改造工程,最终完成城市化进程。

(1)建立社区改造机制。考虑到社区改造的经济成本和社会成本,建议成立以社区为主体(具体实施时可以村民委员会作为代行机构,从事相关民事活动)、房地产开发商为实施方、政府为监督方的三方合作运行机制,由社区负责项目实施方案的编制与报批、资金筹措等工作;房地产开发商负责项目施工组织、成本控制等工作;政府进行质量监督、安全监督等工作,最终达到社区居民、房地产开发商、政府多方共赢的效果。

(2)编制社区改造方案。城市总体规划是社区改造规划的上位依据,建议按照城市总体规划编制社区规划,编制完成后报政府相关部门进行审批。由地方政府组织专家召开改造方案论证会,保证改造方案功能齊全、适度超前,满足城市生活诸多功能需求。

(3)实施社区改造。社区改造最大的问题是资金来源问题,可以采用“社区自筹+市场筹集+政府土地溢价让渡”的办法进行解决。地方政府将该地块的溢价让渡给社区,由社区充分利用土地溢价进行社区改造。

(4)推动建立一元化的城市社区。2014年,国务院出台《关于进一步推进户籍制度改革的意见》,标志着城乡二元户籍制度的终结。目前,与户籍制度相关的社会保障制度体系尚未实现全国联网,居民、村民身份差距造成的缴费差距、领取差距更没有统一。所以,一元化社区的建设还需要相关政策的建立与完善。

3.混合型“村转居”社区治理困境及其治理路径选择

混合型社区的问题在理论表述上较为繁杂,但是其实际操作则可以根据具体问题具体实施,或将其转化为居民自治型“村转居”社区,或将其转化为村民自治型“村转居”社区促使问题化解。关键在于树立以十九大提出的“提高保障和改善民生水平,加强和创新社会治理”精神为工作导向,努力打造“村转居”社区共建共治共享的社会治理格局。

(1)树立社区居(村)民责任主体意识。明确和社区关系最密切的应该是业主,业主应该具有主人翁意识,实际上目前在这一块是长期缺失的,需要基层政府和社区机构有意识地加以引导和宣传,倡导“社区是业主的社区,爱护社区是业主的义务”的理念。

(2)健全社区管理细则。建议通过居(村)民大会,协商制定相关细则,最大限度降低因为经济利益分配而出现的明争暗斗。比如关于社区公共空地停车是否收费问题、集体经济收益归属问题等等。此外对于社区居民的权利和义务根据社区的特点或制定《村规民约》,或制定《居民守则》,通过宣传引导,营造理性和平、积极向上的社区氛围。

綜上所述,“村转居”社区的存在是城市化进程中的必经阶段,剖析“村转居”社区形成的时代背景、制度根源,提出对“村转居”社区进行类型识别的基本依据,主动作为,分类施治,促使“村转居”社区尽可能在和谐稳定中高质量地融入城市发展,既是不断满足人民日益增长的美好生活需要,也是对我国经济社会发展不平衡不充分的整改和矫正。

参考文献:

[1]迟福林,傅冶平.转型中国:中国未来发展大走向[M].北京:人民出版社,2010:126.

[2]2017年中国就业人口数量、城镇农村就业人口数量及流动人口数量统计分析[EB/OL].[2018-01-19].http://www.chyxx.com/industry/201801/ 605536.html.

[3]2017年中国城镇化率、全国城镇化率排名、全国各省市的城镇化率及各省市年末常住人口情况分析[EB/OL].[2018-01-19].http://www.chyxx.com/ industry/201708/553670.html.

[4]崔艺红.城中村问题研究[J].管理现代化,2009(5):57-60.

[5]张建明.广州城中村研究[M].广州:广东人民出版社,2003.

[6]陈怡,潘蜀健.广州城乡结合部管理问题及对策[J].城市问题,1999(5):48-54.

[7]李立勋.广州城中村形成及改造机制研究[D/OL].广州,中山大学,2001[2018-01-19].http:// www.doc88.com/p-8148025929634.html.

[8]李培林.透视城中村——我研究“村落终结”的方法[J].思想战线,2004(1):21-26.

[9]陈晓莉.新型城市化发展中村改居社区治理变革[J].求是,2013(10):60-63.

[10]徐琴.“村转居”社区的治理模式[J].江海学刊,2012(3):104-109.

[11]杨华云.我国拟对集体土地征收立法解决暴力强拆问题[J].村委主任,2010(10):14-15.

[12]马跃.被城市化驱赶的农民[J].中国乡村发现,2009(2):136-139.

[13]张国胜,陈明明.我国新一轮户籍制度改革的价值取向、政策评估与顶层设计[J].经济学家,2016(7):58-65

[14]冯朝亮,潘晨璟.城市居民社区意识及其影响因素——基于南宁市860份调查问卷的分析[J].桂海论丛,2014(6):109-113.

[15]韦家朝.住宅小区物业管理的困境与相关法规的完善建议[J].创新,2016(4):92-102.

收稿日期:2018-01-23

基金项目:中共广西区委党校(广西行政学院)“习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心”党的十九大精神重大咨政课题《“村转居”社区治理问题与对策建议》(2017ZDZZ017)的阶段性研究成果。

作者简介:刘亚娟,女,西安交通大学公共政策与管理学院博士研究生,中共广西区委党校(广西行政学院)公共管理教研部副教授,研究方向为行政改革与城市治理。