妈祖信俗的概念与内涵

——兼谈民间信仰的更名现象与制度化问题*

2018-05-04王霄冰任洪昌

王霄冰 任洪昌

五四新文化运动之后,中国民间信仰被视为“封建迷信”而受到主流意识形态的歧视和打压。直到新世纪到来,遭逢传统文化复兴与非物质文化遗产保护的契机,其生存才得以部分地合法化。*参见陈进国《传统复兴与文化自觉——中国民间信仰的新世纪观察》,金泽、邱永辉主编《中国宗教报告(2010)》,北京:社会科学文献出版社2010年。在这一转变过程中,“更名”成为民间信仰主体所普遍采取的一种适应性措施。对于这一现象,民俗学家高丙中教授有专文论述。他将这种策略称为“双名制”的“政治艺术”,来源于中国人一人多名的文化传统。他使用了河北范庄龙牌会恢复过程中更名的例子,来阐释这一现象,并认为“这个个案有助于我们理解近代以来中国人克服历史与当下的紧张、传统与现代的紧张、小圈子的归属与大社会的归属的紧张的一种方案”。*高丙中:《一座博物馆—庙宇建筑的民族志——论成为政治艺术的双名制》,《社会学研究》2006年第1期。这篇论文发表于2006年,在当时无疑是知识界在民间信仰认识论上的一项重大突破。然而时隔十年之后,再读这篇文章,我们不免产生一个疑问:在新的历史时期,民间信仰的重新命名是否仅仅只是一种为了生存而采取的权宜之计?新命名是否也会导致对于信仰本身的改造与重构?或者用高丙中教授论文中的话来讲,“名”与“实”之间到底是什么关系?新的信仰之名是否也有可能会产生出新的信仰之实呢?

2009年,“妈祖信俗”被联合国教科文组织保护非物质文化遗产政府间委员会批准列入“人类非物质文化遗产代表作名录”,而历史上从无“妈祖信俗”的说法。对于妈祖这一神灵,各地民间和历朝历代都有着不同的称谓。在此前的国家与省市非物质文化遗产名录中,与妈祖信仰有关的项目则都以“祭典”和“皇会”等名称出现。*在此之前,福建莆田湄州妈祖祖庙申报的“妈祖祭典”于2006年列入我国第一批非物质文化遗产名录。2008年,天津“妈祖祭典”(天津皇会)被列入第一批非物质文化遗产扩展项目名录。从当事人的回忆来看,申报阶段的更名确实更像是一种策略性的变通之法。*详见本专题中的《“俗信”概念的确立与“妈祖信俗”申遗——乌丙安教授访谈录》一文。然而自改革开放以来,妈祖信仰的社会实践及其信仰主体在政策与环境影响下自觉推行的一系列改革措施,却展示出了民间信仰本身惊人的自我更新能力。我们甚至可以看到,素以“弥散性”著称的中国民间信仰,在一定的文化土壤之中也会迅速地走向制度化和组织化。

一、“妈祖”:名称的标准化

我们今天所称的“妈祖”,一般认为历史上实有其人,原姓林,最早无名,只称“林氏女”。其庙宇在最早时期被称为“林夫人庙”。*如南宋洪迈的《夷坚志·支景卷九·林夫人庙》中记载:“兴化军境内地名海口,旧有林夫人庙,莫知何年所立,室宇不甚广大而灵异素着。凡贾客入海,必致祷祠下,求杯珓,祈阴护,乃敢行。”参见(宋)洪迈撰、何卓点校《夷坚志(第一册)》,北京:中华书局1981年,第950页。因传说其拥有各种灵异的本领,她在宋代又常被俗称为“神女”或“龙女”,如廖鹏飞在《圣墩祖庙重建顺济庙记》中有“世传通天神女也”的记载,丁柏桂的《顺济圣妃庙记》称其为“圣妃”,“号通贤神女。或曰:龙女也。”*参见蒋维琰编校《妈祖文献资料》,福州:福建人民出版社1990年,第1、10页。明清时期的志书也采用了此种说法。*如(明)张爕《东西洋考·卷九·舟师考·祭祀》,(清)陈梦雷、蒋廷锡《古今图书集成·方舆汇编·职方典·淮安府部·第七百五十二卷·记事》,参见郑丽航、蒋维锬辑纂《妈祖文献史料汇编(第2辑 史摘卷)》,北京:中国档案出版社2009年,第34-35、67页。与此相关的称谓还有“通贤灵女”、“林氏灵女”、“南海神女”、“泉州神女”、“通灵圣女”、“通灵神女”、“通神贤女”等。*(清)叶观海《天后阁记》,载清嘉庆《长山县志·卷十三》;(清)杨浚《湄洲屿志略·卷一·山川》;(清)陈梦雷、蒋廷锡《古今图书集成·方舆汇编·山川典·第三百九卷·海部·汇考四》;(清)黎简《弼教元君古庙碑》,载民国《顺德县志·卷十五》;(明)文章修、张文海纂《(嘉靖)增城县志·卷十八·杂志·寺观类》;(明)张国经等纂修《(崇祯)廉州府志·卷十四·外纪志》,以上文献参见蒋维锬、郑丽航辑纂《妈祖文献史料汇编(第一辑)碑记卷》,北京:中国档案出版社2007年,第182-183、226-227页;蒋维锬、周金琰辑纂《妈祖文献史料汇编(第二辑)著录卷下编》,北京:中国档案出版社2009年,第489页;郑丽航,蒋维锬辑纂《妈祖文献史料汇编(第2辑)史摘卷》,北京:中国档案出版社2009年,第86页;郑丽航辑纂《妈祖文献史料汇编(第3辑)方志卷下编》,福州:海风出版社2011年,第51、159-160页。随着明清时期民间社会妈祖身世和传说故事的日益丰富,妈祖的实名才由一般化的“林氏女”转变为了具体之人“林默”,“默娘”的称呼也随之被创造了出来。*有关“默娘”的记载,最早见于清代陆潜鸿纂《(乾隆)镇海卫志·方域志下·庙宇·天后宫》:“按:天后娘娘讳默娘,自幼不啼,及长与诸姊妹同游海,白日升天。令建庙于湄洲,即其化身之地也。”详见陆潜鸿《镇海卫志》,台北:成文出版社有限公司1983年,第43-44页。

莆田一带的老百姓对于妈祖有各种昵称。明代最为流行的称法为“娘妈”。*参见(明)吴还初撰,黄永年标点《天妃娘妈传》,上海:上海古籍出版社1990年第1版;(明)沈国元撰《两朝从信录》,载《明实录·熹宗天启实录·卷四十七》,第四八二册。这也许出自当地人喜欢让小孩拜妈祖为干娘的习俗,但也可能与“姑娘”同义。林氏族人通常称呼妈祖为“姑”、“祖姑(母)”、“天后祖姑”、“姑婆(祖)”,以强调其与神灵之间的亲缘关系。如现存台湾屏东县屏东市天后宫,雕刻于道光八年(1828)的花岗岩石碑《林氏姑婆祖碑记》,其中就将妈祖称为“姑婆祖”,落款为“道光八年三月□日,众裔孙同立石”。*(清)众裔孙《林氏姑婆祖碑记》,载台湾银行经济研究室编《台湾南部碑文集成(上)》,台北:台湾大通书局1987年,第242-243页。此外,妈祖的莆籍同乡在遇到危难时,也会以拟亲属关系的方式称呼妈祖为“神姑”或“姑娘”。如明万历七年(1579)担任册封副使的谢杰与正使萧崇业共赴琉球封尚永王,归国后两人合著《使琉球录》,在其中的《敬神》条中载:“航海水神,天妃最著。天妃者,莆阳人……莆人泛海者辄呼为‘姑娘’,盖亲之也。”*(明)谢杰《敬神》,载萧崇业《使琉球录·卷下·撮要补遗》,参见蒋维琰编校《妈祖文献资料》,福州:福建人民出版社1990年,第112-113页。至于“娘妈”中的“妈”字,在闽南方言中读音为“马”,是对长辈妇女的敬称。如观音在当地也被称为“观音妈(马)”,妈祖又称“湄洲妈(马)”。澳门学者邓景滨认为,妈祖在民间的最初称谓应该就是“阿妈(马)”,早在“利玛窦1582年8月来到澳门时,也听到‘阿妈’、‘阿妈港’的称谓”,“中国的古地图亦因音记字而写成‘亚马港’”,其中的“马”字应该就是葡萄牙文的澳门Macau一词中的ma的由来。*邓景滨:《“妈祖”读音考》,《方言》1999年第4期。有关澳门的西语名是否与妈祖阁有关的问题,学术界尚有争议。徐晓望在研究中认为,澳门的西语名Macao或Macau类似于闽南语的“妈角”读音,澳门最早的妈祖阁为福建商人所建,澳门妈祖阁与福建人关系极深。然而澳门学者谭世宝却对上述说法提出异议,认为“西文Macao或Macau是来源自位于今澳门半岛南端内港入口处的妈阁庙”的说法有误,西文Macao一词最先源于缅甸白古附近的Macao,然后才有珠江口的Macao,而且“在中国的Macao是首先作为整个香山澳之称的,再由包括香山县的Macao的大岛向其南端的澳门半岛部份转移收缩,最后又由澳门半岛向氹仔、路环两海岛扩张。”此外,谭氏还依据澳门妈祖阁新发现的石刻“钦差总督广东珠池市舶税务兼管盐法太监李凤建”,推测该庙为官督商办性质且倡建商人应为广东籍而非福建籍。参见徐晓望《闽澳妈祖庙调查》,澳门:澳门中华妈祖基金会2004年,第147-151页;徐晓望《福建人与妈祖文化渊源》,载徐晓望、陈衍德《澳门妈祖文化研究》,澳门:澳门基金会1998年,第27-48页。谭世宝《Macao、Macau(马交)与澳门、马角等词的考辨》,《开放时代》1998年第6期;谭世宝《澳门妈祖阁庙的历史考古研究新发现》,《学术研究》1996年第9期。。杨钦章在《海神天妃故事在明代的西传》一文中也提到一则西文文献,出自西班牙奥斯定会驻马尼拉主教德·拉达的笔记《在大明的中国事物》。其中记载了他于万历三年(1575)7月途经兴化(莆田旧称)前往福州,从船员口中听到的关于妈祖的故事:“航海家偏爱另一个女人叫娘妈,生在福建省兴化附近的叫做莆阳的村子。他们说她在无人居住的湄洲岛(据说上面有马)上过着独身的生活,岛距海岸约三里格远。”*杨钦章:《海神天妃故事在明代的西传》,《海交史研究》1987年第1期。这里的“据说上面有马”,作者未作具体解释。笔者猜测很可能是在翻译过程中出现的误会,实际指的并不是马,而是妈祖。

妈祖在民间还有一些其他称谓。如清代莆籍进士陈池养曾因其孝行而称之为“林孝女”。*(清)陈池养:《林孝女事实》,载杨浚编辑《湄洲屿志略·卷一》,参见蒋维琰编校《妈祖文献资料》,福州:福建人民出版社1990年,第323-324页。至民国十八年(1929),南京国民政府下令破除迷信,福州和莆田的“九牧林”后裔以妈祖的孝女事迹呈请福建省民政厅,要求保留妈祖祠庙。后经民政厅核准并报南京内政部备案,下令将各地妈祖庙改为林孝女祠予以保留。在此背景下,民国时期的地方志书中多以“(林)孝女”为妈祖之别称予以载录。*(民国)石有纪修;张琴纂《(民国)莆田县志·卷三十三·人物志·方外传·宋》;(民国)欧阳英修、陈衍纂《(民国)闽侯县志·卷十七·坛庙上》;(民国)高穰修、周梦虞纂《(民国)福鼎县志·卷二十·祠祀》,以上文献参见郑丽航辑纂《妈祖文献史料汇编(第3辑)方志卷上编》,福州:海风出版社2011年,第42、56-57、137页。在华北地区和辽东半岛,妈祖被等同于当地普遍信仰的碧霞元君,所以又因袭了后者“娘娘”的称号,有时称“天后娘娘”,其庙宇称“娘娘庙”。*相关研究可参见李俊领、甘大明《清代妈祖封号附会碧霞元君问题新探》,《世界宗教研究》2016年第2期;郑丽航《天妃附会碧霞元君封号考》,《莆田学院学报》2005年第6期。

那么,“妈祖”这一名称到底是什么时候开始出现的呢?在目前可见的资料中,最早出现“妈祖”二字的文献是台湾首任知府蒋毓英纂修的《(康熙二十四年)台湾府志》,内有如下记载:“三月初三日名为元帝飓。十五日名为真人飓。二十三日名为妈祖飓。真人飓多风,妈祖飓多雨,三月共三十六飓,此其大者。”*(清)蒋毓英纂修《台湾府志·卷一·风信》,载台湾省文献委员会编《台湾府志》,南投:台湾省文献委员会1993年,第7页。显然,台湾人用每一季节所祀神灵的名称来称呼该季发生的飓风,三月二十三日是传说中妈祖的生日,所以在此前后来袭的飓风就叫妈祖飓。此外,康熙三十六年(1697年)郁永河赴台湾采硫,在其著作《裨海记游》(又名《采硫日记》)中记载有:“海神惟马祖最灵,即古天妃神也。凡海舶危难,有祷必应,多有目睹神兵维持或神亲至救援者,灵异之迹,不可枚举。”*(清)郁永河《裨海纪游·海上纪略·天妃神》,参见蒋维琰编校《妈祖文献资料》,福州:福建人民出版社1990年,第206-207页。生于道光十年(1830)的福建籍官员和学者杨浚曾于同治年间游历台湾,与台湾人士过从甚密。杨浚一生著述颇丰,在其所著《岛居录》中载:“湄洲,孤屿也,周围四十里。上有妈祖宫(天后生长之乡),曰妈祖澳。水四托半,隔海对面即莆禧。”*(清)杨浚《岛居三录·卷二》,参见陈支平主编《台湾文献汇刊 第5辑 第16册》,北京:九州出版社;厦门:厦门大学出版社2004年,第304页。此外,在其编撰的《湄洲屿志略》中还有如下记载:

吾乡陆广霖进士云:台湾往来,神迹尤著,土人呼神为妈祖。倘遇风浪危急,呼妈祖,则神披发而来,其效立应,若呼天妃,则神必冠帔而至,恐稽时刻。妈祖云者,盖闽人在母家之称也。*(清)杨浚《湄洲屿志略·卷三·志乘》,参见陈支平主编《台湾文献汇刊 第5辑 第16册》,北京:九州出版社;厦门:厦门大学出版社2004年,第92页。在杨浚之前,清代文史学家赵翼所著《陔余丛考·卷三十五·天妃》条中也有类似记载,参见(清)赵翼著,栾保群、吕宗力校点《陔余丛考》,石家庄:河北人民出版社1990年第1版,第625-626页。

据此,学界一般认为,“妈祖”一词最早源于台湾民间对海神林默的称呼。例如蒋维琰在《“妈祖”名称的由来》中写道:

在明代,这一称呼(笔者按:指“娘妈”)至少已遍及闽粤二省,到清代“妈祖”称呼在台湾出现以后,“娘妈”的称呼在大陆闽粤民间仍然被普遍沿用,直至本世纪50年代以后,大陆娘妈信仰渐趋式微,而台湾的妈祖信仰正方兴未艾,“娘妈”的称呼才逐渐为“妈祖”所取代。*蒋维锬:《“妈祖”名称的由来》,《福建学刊》1990年第3期。

和杨浚的“妈祖云者,盖闽人在母家之称也”的推测所不同的是,蒋维琰认为“妈祖”是这一信仰在从福建传往台湾的过程中形成的。至于到底是最早移居台湾的大陆移民的原创,在其所信仰的“妈/马”之后加个“祖”字以示其正宗性,*可以用来支持这一观点的说法,是福建师范大学陈元煦的妈祖之祖的本意为祖庙之说。他认为,妈祖就是“娘妈祖庙”的简称。参见陈元煦《“娘妈”、“妈祖”名称新解》,《福建师范大学学报(哲学社会科学版)》1999年第1期。还是台湾当地土著为这一神灵所起的新名号,通过加上一个“祖”字,用以标示其“观音妈/观音佛祖转世”的神灵身份,*参见戴文锋《“妈祖”名称由来试析》,《庶民文化研究》2011年第3期。上述学者并未给出答案。或许事实本身也比较复杂,不允许给出过于简单的判断。正如徐晓望所言,妈祖称呼应是厦(门)台(湾)文化区共同的创造。作为闽南文化区域的一部分,台湾在文化上与厦门最为接近。*参见徐晓望《厦门岛的妈祖庙与妈祖称呼的起源──关于妈祖之称起源的一个假说》,载徐晓望《福建民间信仰论集》,北京:光明日报出版社2011年第1版,第66-79页。而且,妈祖称谓至少在清代晚期就已在海峡两岸广泛流传。在19世纪来华西方人所著的中国民俗志中,能够找到大量的相关佐证。例如曾在福建福州长期生活的美国传教士卢公明(Justin Doolittle),在其1965年发表的《中国人的社会生活》一书的“第十章 民间神灵”(Popular gods and goddess)中,就用了专门一节来描述航海女神妈祖(Ma Chu, the goddess of sailors)。Ma Chu这一名称在原文中共出现了5次。*Justin Doolittle, Social life of the Chinese. Volume 1 ,New york: Harperbrothers Publishers Franklinsquare ,1865. 第262-P264页. 在中文译本中,妈祖名称的出现频率被增加到了13次。参见卢公明著、陈泽平译《中国人的社会生活》,福州:福建人民出版社2009年,第140-141页。创办于1832年的传教刊物《中国丛报》(Chinese Repository)也多次发表关于澳门、福建等地妈祖信仰的文章,题目中使用了“妈祖婆(Matsoo po)”的名称,有篇文章还提到了“妈祖山(Matdoo Shan)”。*参见孔陈焱《明清来华西方人对妈祖文化的早期认识》,《福建省社会主义学院学报》2014年第3期。19世纪末曾在厦门鼓浪屿生活数年的荷兰汉学家高延(Jan Jacob Maria de Groot)也在其著述中多次提到“妈祖婆(Ma Tsu -po)”。*参见Jan Jacob Maria de Groot: The Religion of the Chinese, Hartford-Lamson Lectures, te Hartford gehouden in 1908; uitgegeven te New York in 1910. 第116页。Jan Jacob Maria de Groot: Religion in China : universism, a key to the study of Taoism and Confucianism,American Lectures on the History of Religions, gehouden in 1910, uitgegeven te New York en London in 1912,第209页。可见“妈祖”和“妈祖婆”的称谓当时已在福建沿海和澳门等地广泛流行。

表1 妈祖的民间称谓一览表

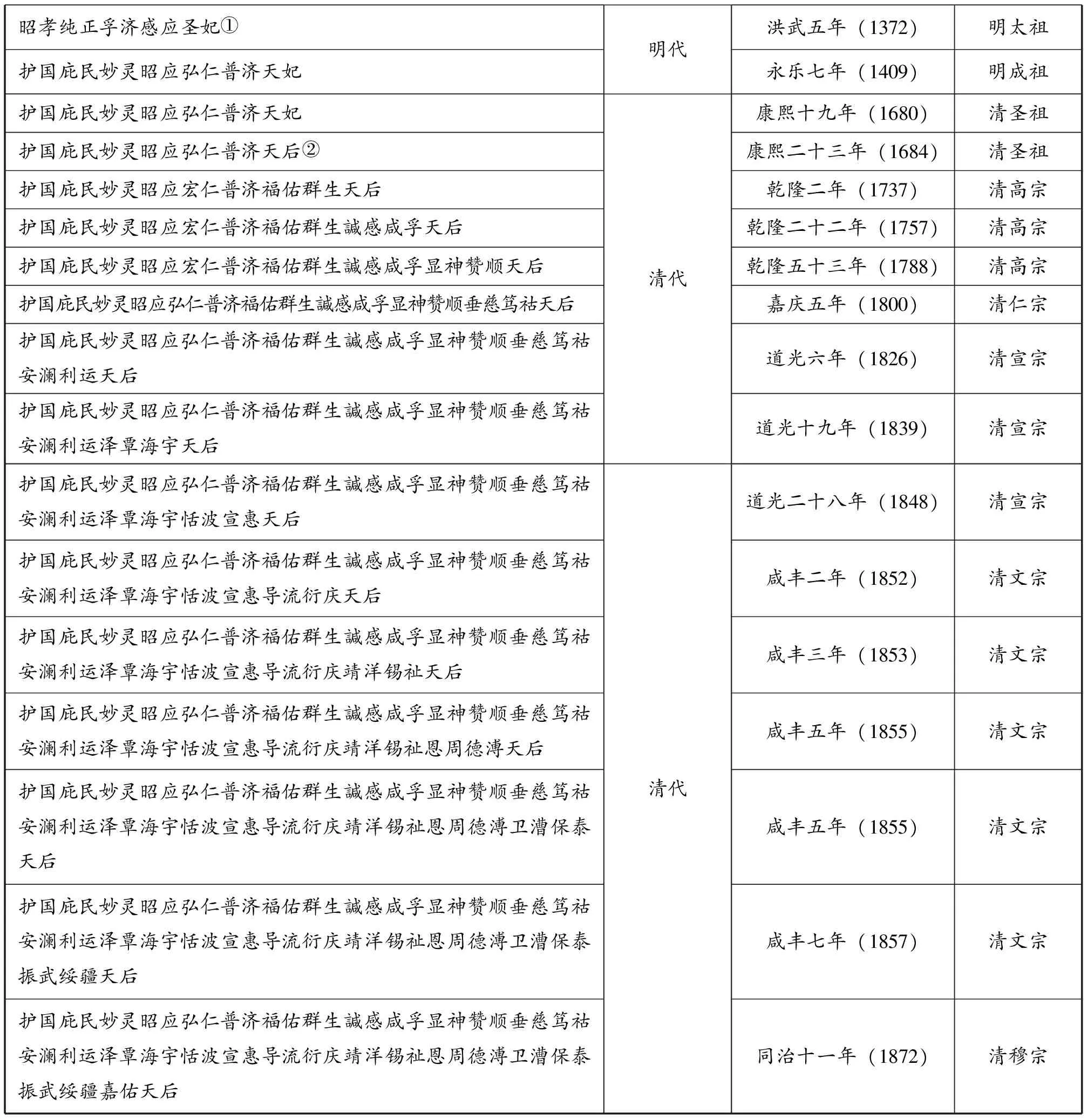

表1是我们整理的关于妈祖的各种民间称谓及其应用范围。与复杂多样的民间称谓相比,妈祖的官方名称及其发展线索则相对清晰(表2)。从南宋绍兴二十六年(1156)宋高宗加封妈祖为“灵惠夫人”始,至元世祖改封其为“天妃”,清初乾隆年间又升至“天后”,*一说康熙年间。此处根据徐晓望的考释,采乾隆之说。参见徐晓望《清初赐封妈祖天后问题新探》,《福建师范大学学报(哲学社会科学版)》2007年第2期。妈祖在官方祭祀中的地位一路攀升。朝廷的褒封客观上也起到了促使神灵名称标准化的作用,以至于“天妃”“天后”在很长一段历史时期内成了妈祖的统一称号,很多妈祖庙都以“天妃宫”或“天后宫”命名。由“天后”又延伸出“天后圣母”和“天上圣母”的尊称,但后二者并非朝廷赐予的正式封号,只是民间的讹传与地方文人的附会,最早见于莆田当地的一些碑刻文字当中,*碑刻见于乾隆十五年(1760)莆田林侃为涵江下徐天后宫所撰《敕封护国庇民弘仁普济天后圣母东瓯香灯□□□文》:“(皇上)即位之三年,进圣母隆称。”又乾隆二十八年(1763),莆田黄维乔撰《兴安会馆香灯碑记》亦因袭林碑之说:“皇上御极之三年,诏天下有司进神妃以天后圣母,春秋享祀,载在秩宗。”参见蒋维琰编校《妈祖文献资料》,福州:福建人民出版社1990年,第229、245页。后被记入光绪十四年刊行的《湄洲屿志略》:“嘉庆七年敕封天上圣母无极元君。”*参见蒋维锬《“天后”、“天上圣母”称号溯源》,《莆田学院学报》2004年第1期。张富春也指出,妈祖“天上圣母”之称于乾隆末年已在福建出现,稍后台湾亦见此称。嘉庆九年闽商将之传到锦州,道光时该称谓在福建已流布较广。关于敕封妈祖天上圣母诸说乃民间叙事,经不起学理上的深究。参见张富春《论妈祖“天上圣母”之名号》,《莆田学院学报》2012年第3期。

表2 历代妈祖封号一览表*有关敕封妈祖的一些具体年份,学术界存在争议,此表主要根据以下文献整理而成,详参石万寿《台湾的妈祖信仰》,台北:台原出版社2000年,第37-94页;蔡相煇《妈祖信仰研究》,秀威资讯科技股份有限公司2006年,第555-560页;徐晓望《妈祖信仰史研究》,福州:海风出版社2007年,第315-319页;财团法人台北市松山慈佑宫董监事会编《松山慈佑宫宫志》,台北:财团法人台北市松山慈佑宫董监事会印制1989年,第24-25页。

①表中有关妈祖敕封仅涉及历代朝廷的妈祖封号,而朝廷所赐匾额、庙额、碑文等则不在此列,特此说明。

②有学者认为本次妈祖加封不存在,元代朝廷对妈祖的首次加封应在至正十八年(1281),参见石万寿《宋元明妈祖的封谥》,《成功大学历史学报》1991年第17期。

昭孝纯正孚济感应圣妃①护国庇民妙灵昭应弘仁普济天妃明代洪武五年(1372)明太祖永乐七年(1409)明成祖护国庇民妙灵昭应弘仁普济天妃护国庇民妙灵昭应弘仁普济天后②护国庇民妙灵昭应宏仁普济福佑群生天后护国庇民妙灵昭应宏仁普济福佑群生諴感咸孚天后护国庇民妙灵昭应宏仁普济福佑群生諴感咸孚显神赞顺天后护国庇民妙灵昭应弘仁普济福佑群生諴感咸孚显神赞顺垂慈笃祜天后护国庇民妙灵昭应弘仁普济福佑群生諴感咸孚显神赞顺垂慈笃祜安澜利运天后护国庇民妙灵昭应弘仁普济福佑群生諴感咸孚显神赞顺垂慈笃祜安澜利运泽覃海宇天后清代康熙十九年(1680)清圣祖康熙二十三年(1684)清圣祖乾隆二年(1737)清高宗乾隆二十二年(1757)清高宗乾隆五十三年(1788)清高宗嘉庆五年(1800)清仁宗道光六年(1826)清宣宗道光十九年(1839)清宣宗护国庇民妙灵昭应弘仁普济福佑群生諴感咸孚显神赞顺垂慈笃祜安澜利运泽覃海宇恬波宣惠天后护国庇民妙灵昭应弘仁普济福佑群生諴感咸孚显神赞顺垂慈笃祜安澜利运泽覃海宇恬波宣惠导流衍庆天后护国庇民妙灵昭应弘仁普济福佑群生諴感咸孚显神赞顺垂慈笃祜安澜利运泽覃海宇恬波宣惠导流衍庆靖洋锡祉天后护国庇民妙灵昭应弘仁普济福佑群生諴感咸孚显神赞顺垂慈笃祜安澜利运泽覃海宇恬波宣惠导流衍庆靖洋锡祉恩周德溥天后护国庇民妙灵昭应弘仁普济福佑群生諴感咸孚显神赞顺垂慈笃祜安澜利运泽覃海宇恬波宣惠导流衍庆靖洋锡祉恩周德溥卫漕保泰天后护国庇民妙灵昭应弘仁普济福佑群生諴感咸孚显神赞顺垂慈笃祜安澜利运泽覃海宇恬波宣惠导流衍庆靖洋锡祉恩周德溥卫漕保泰振武绥疆天后护国庇民妙灵昭应弘仁普济福佑群生諴感咸孚显神赞顺垂慈笃祜安澜利运泽覃海宇恬波宣惠导流衍庆靖洋锡祉恩周德溥卫漕保泰振武绥疆嘉佑天后清代道光二十八年(1848)清宣宗咸丰二年(1852)清文宗咸丰三年(1853)清文宗咸丰五年(1855)清文宗咸丰五年(1855)清文宗咸丰七年(1857)清文宗同治十一年(1872)清穆宗①②另有“昭应德正灵应孚济圣妃”一说,据(明)郎瑛:《七修类稿o卷五十o奇谑类o天妃显应》,上海:上海书店出版社2001年,第530-531页。有关妈祖“天后”封号的加封时间,当前主要有康熙二十三年(1684)和乾隆二年(1737)两种观点。认可妈祖于乾隆年间加封为“天后”的研究可参见李世伟《“妈祖加封天后”新探》,《海洋文化学刊》2005年第1期;徐晓望《清初赐封妈祖天后问题新探》,《福建师范大学学报(哲学社会科学版)》2007年第2期。另有学者认为康熙二十三年(1684)朝廷加封妈祖为“天后”的相关褒封诏诰或谕旨虽然未有明确记录,但通过史料可证实乾隆二年(1737)朝廷只在妈祖原有封号之上加“福佑群生”四字,并无加封妈祖为“天后”的事实,妈祖加封为“天后”确为康熙朝之事,参见李祖基《乾隆二年妈祖加封“天后”辨误》,《台湾研究集刊》2010年第6期。

①另有“昭应德正灵应孚济圣妃”一说,据(明)郎瑛:《七修类稿o卷五十o奇谑类o天妃显应》,上海:上海书店出版社2001年,第530-531页。

②有关妈祖“天后”封号的加封时间,当前主要有康熙二十三年(1684)和乾隆二年(1737)两种观点。认可妈祖于乾隆年间加封为“天后”的研究可参见李世伟《“妈祖加封天后”新探》,《海洋文化学刊》2005年第1期;徐晓望《清初赐封妈祖天后问题新探》,《福建师范大学学报(哲学社会科学版)》2007年第2期。另有学者认为康熙二十三年(1684)朝廷加封妈祖为“天后”的相关褒封诏诰或谕旨虽然未有明确记录,但通过史料可证实乾隆二年(1737)朝廷只在妈祖原有封号之上加“福佑群生”四字,并无加封妈祖为“天后”的事实,妈祖加封为“天后”确为康熙朝之事,参见李祖基《乾隆二年妈祖加封“天后”辨误》,《台湾研究集刊》2010年第6期。

上个世纪80、90年代,当妈祖信仰在大陆地区得到恢复时,“妈祖”最终成了这一神灵的标准化名称。究其原因,主要有三点:一是自清末以来,此名称经由华侨的活动以及传教士、汉学家等的介绍流传到海外,已在世界范围内被普遍接受。二是和“天妃”、“天后”等带有王朝时期时代特色的官方名称不同,“妈祖”是这一神灵的民间称谓,不带有意识形态色彩,更符合当代人的价值观。三是来自台湾地区的影响确实不可低估。根据当事人的回忆,自70年代末湄洲岛民众自发重建起天后祖庙之后,*今天一般都称“妈祖祖庙”,但牌匾上的字仍为“天后宫”,导游图上也称“天后殿”。最早来到这里的香客和游客大部分都来自台湾。80年代初,两岸信众之间的互动已十分频繁,用祖庙第一任董事长林聪治的话说,就是“我们这边要做个什么节目,台湾肯定同意,大家都会飞来。”*参见《林聪治口述访谈文字实录》,载陈祖芬《妈祖信俗非物质文化遗产档案研究 实践篇》,上海:世界图书出版公司2015版,第83-103页,语出第97页。为了接待台湾游客,湄洲祖庙还成立了自己的海神旅行社。*参见《林金赞口述访谈文字实录》,载陈祖芬《妈祖信俗非物质文化遗产档案研究 实践篇》,第195-211页。台湾同胞不仅捐钱而且捐献大型的妈祖石雕像等,部分地参与到了对湄洲岛妈祖故地的重建工作中。1987年,湄洲岛举办了规模盛大的“妈祖千年祭”,台湾大甲镇澜宫组团前来朝拜,可以说是妈祖信俗在大陆地区重获新生的一个标志性事件,也使得海峡两岸“宗教直航”成为现实。妈祖因此获得了她的被称为“第三十七个封号”的“海峡和平女神”之称号。*张玉钟:《关于“海峡和平女神”妈祖称号的一点回忆》,载氏著:《三十而文》,福州:福建人民出版社2009年,第294-295页。从这个角度来看,蒋维琰指出的20世纪50年代后娘妈/妈祖信仰在大陆地区日渐式微,而台湾地区妈祖信仰却十分兴盛,以至于后来“妈祖”正式取代“娘妈”而成为通用名称,也是事实。

二、“信俗”:民俗性的回归

民间信仰这一概念,是对民众生活中存在的各类宗教崇拜形式的统称。中国传统社会的信仰与崇拜形式十分复杂,以至于很难找到一个合适的词汇来统括它们。民间信仰只是学术界为这类现象所起的一个学名,它最早来源于日本,*参见朱海滨《中国最重要的宗教传统:民间信仰》,复旦大学文史研究院编《“民间”何在 谁之“信仰”》,北京:中华书局2009年,第45-46页。在语义上主要与西方人所谓的制度化宗教(institutional religion)相对应,使用民间二字以突出其弥散性宗教(diffused religion)之特征。因此,在这个概念当中,自然已经含有了对于民间信仰的某些偏见,例如缺乏严谨的教义、统一的组织、标准化的仪式、明确的信众,等等,民间信仰由此也往往被贴上“非正统”的标签,以至于经常被与民间教派、地下组织、秘密社会等混为一谈。

“俗信”则是近年来一些学者提出的用以置换民间信仰概念的一种方案。*除此之外,学术界还提出了一些其他的置换方案,如“民间宗教”、“民俗宗教”、“民生宗教”等。详见王霄冰、林海聪、周波《2012年度中国民间信仰研究报告》,载张士闪主编《中国民俗文化发展报告2013》,北京:北京大学出版社2014年,第202-254页。它同样来自日本,经由中国民俗学者的改造(把“俗信”变为“信俗”)而进入到了当代中国非物质文化遗产保护的话语体系当中。在2008年公布的“第二批国家级非物质文化遗产名录”中,官方首次在“民俗”项目之下设置了“民间信俗”这一子项目,用于收录民间信仰类非物质文化遗产。“俗”与“信”在排列顺序上的倒置,实际上也修改了这一概念的内涵,即把重点放置于其民俗性一面,以淡化其宗教性特征。正如乌丙安教授所强调的那样,“信仰”所强调的是宗教性,而“信俗”更强调的是民间信仰的民俗性特质。*详见本专题中的《“俗信”概念的确立与“妈祖信俗”申遗——乌丙安教授访谈录》一文。

与妈祖祭拜有关的仪式活动在“申遗”过程中曾经使用过“祭典”和“皇会”等概念。2006年5月20日,国务院公布了中国第一批非物质文化遗产名录,共计518项,由福建省莆田市中华妈祖文化交流协会申报的“妈祖祭典”(项目编号:Ⅸ-36)位列其中,并被置于“民俗”类别下。*中国非物质文化遗产网,http://www.ihchina.cn/5/11101.html [2017-5-28]。2008年6月7日,国务院公布第二批国家级非物质文化遗产名录和第一批国家级非物质文化遗产扩展项目名录,由天津市民俗博物馆申报的“妈祖祭典(天津皇会)”(项目编号:X-36)又被列入“妈祖祭典”的扩展项目。*中国非物质文化遗产网,http://www.ihchina.cn/54/51600.html [2017-5-28]。2009年,为了准备申报进入联合国教科文组织的《人类非物质文化遗产代表作名录》,才正式改名为“妈祖信俗”(Mazu belief and customs),并成功地获得了批准。从此之后,“妈祖信俗”就成了对与妈祖祭拜有关的仪式和相关文化活动的标准名称,在各级“非遗”名录中时有出现(参见表3)。例如2014年公布的第四批中国非物质文化遗产代表性项目名录扩展名录中,就有由天津市津南区、海南省海口市和澳门特别行政区联合申报的“妈祖祭典(葛沽宝辇会、海口天后祀奉、澳门妈祖信俗)”。与“妈祖祭典”的名称相比,“妈祖信俗”带有开放性和包容性的特征,可以涵盖更多的与妈祖有关的民俗文化现象。例如在2009年公布的福建省人民政府公布的第一批省级非物质文化遗产名录扩展项目中,由莆田市文峰天后宫申报的“妈祖信俗(荔城区)”名列其中,具体内容包括文峰宫“妈祖贡品”、“妈祖诵经”、“元宵烛山”、“三献礼”、“大五福”等。这些项目在“妈祖信俗”的大范围内又自成体系,所以有时也会被拆分开来申报市级或区级的非物质文化遗产名录。*莆田文峰天后宫官网,http://www.wenfenggong.com/heritages.html [2017-5-28]。

表3 各级别非遗名录中的“妈祖信俗”

此外,“信俗”的概念也更多地把人们的关注目标引向了民间信仰的主体。过去的民间信仰研究,一般习惯于沿用宗教学的方法,注重经典、教义、仪式和信众组织等。非物质文化遗产保护把“传承”和“社区”等理念带入到了民间信仰的视域当中,把民众的信仰形式重新还原为活生生的生活,而不仅仅只是从中抽象出宗教式的教条。和制度化宗教不同的是,中国民间信仰一般很难确定其影响范围和信众人数,同时由于缺乏固定的教义、经典和专业术士,所以其传承传播大多依靠家庭和社区中的口头传承。*参见柯若朴(Philip Clart)《中国民间宗教的基本形态和传承方式》,《文化遗产》2013年第6期。换言之,也就是通过一系列的民俗活动,在家庭/家族、社区和自发性民间群体当中完成其信仰实践。信众往往以社会关系的形式连结在一起,信仰社区不仅可以建构在神缘基础之上,而且也可以以地缘、业缘或亲缘关系为基础。*参见任洪昌《非遗语境中“社区”本质的界定——以妈祖信俗为例》,载宋俊华主编《中国非物质文化遗产保护发展报告(2016)》,北京:社会科学文献出版社2016年,第236-251页。研究和考察这样的信俗现象,注重亲自到场、身体感受和个体叙事的民俗学方法,自有其独特的优越性。

三、“名生实”:信仰内涵的变迁

高丙中教授在本文开头提到的那篇文章中,曾就河北范庄龙牌会的更名现象评述道:“一个新的存在在落到地表之前必须首先在政府公文中存在,也就是说,他(它)必须先有‘名’,才能成‘实’”。在世纪交替之初,范庄的农民们为了使得传统的龙牌会及其物质载体“龙祖殿”获得合法性,而采用了“双名制”的策略,即在同一个建筑(“龙祖殿”)的门口同时挂了两块牌子:“河北省范庄龙牌会”和“中国赵州龙文化博物馆”,从而形成了“一而二或二而一的名实关系”:

从功利上说,多名能够让一个人或者一个机构左右逢源;从认同上说, 它是人们应对骤变社会的方式:今日之我与昨日之我既前后接替(新命名),又同时并存(保留原名)。双名让主体在各种二元结构中游刃有余:我本来是这一元,我现在也可以是(原先不可能的)另一元。我们也许应该说,实际是一元的现实(存在),被用二元的符号并置来表达。双名兼顾了一个纵向历史感的自我和一个横向社会联系(不断扩大)的自我。这造成互相支撑的双认同,我与非我转化为旧我与新我, 而旧我与新我要在双名制下来理解,它们不是互相代替的,而是并存互补的。旧我是历史向度的我,新我是空间拓展诉求的我。*高丙中《一座博物馆—庙宇建筑的民族志——论成为政治艺术的双名制》。

如前所述,妈祖信俗在历史上也经历了无数次的更名,且至今存在多名共用的现象。例如湄洲祖庙历史上曾称“天妃庙”、“天后宫”,民国时又改名为“林孝女祠”。今天供奉妈祖的寝殿名为“天后宫”,民间习惯称之为“正殿”,*本殿原为正殿,康熙二十二年(1683),姚启圣到湄洲,决定对祖庙建筑进行修缮,经卜杯请妈祖裁定,将正殿移至当前位置后,便把本殿改为寝殿。但信众认定妈祖的正身就在本殿,不应随便移动,于是就一直称此殿为“正殿”。参见中华妈祖网,http://www.chinamazu.cn/mzgm-show-146-196.html [2017-12-08]。一般则称“天后祖庙”,或“妈祖祖庙”,殿堂门口挂的灯笼上又写着“天上圣母”。这些既是不同时代留给妈祖信俗的特殊印记,又隐含着信仰主体的多元价值取向。一个新的名称在诞生之初或许更多地是出于功利目的,然而,新“名”有时也能带来新“实”,促成事物本身在功能与内涵上的转变。

自宋代以来,妈祖在不同的时代和地区以及不同的人群当中往往担负着不同的神灵职能(参见附表4)。妈祖最早而且也是最重要的一个职能便是保护航海者。元代,妈祖因护漕有功而得到“天妃”封号,妈祖信仰也由此扩展到北方沿海地区。自妈祖接受朝廷封赐而成为国家保护神后,又因剿捕贼寇、抵御入侵、平定叛乱等神迹而逐渐演变为一位海洋女战神。随着明代航海事业的发展,尤其是郑和出使西洋以及册封使臣出使外国时均得到妈祖护佑,妈祖护使的职能得以强化,海神地位更加巩固。有清一代,妈祖的战神地位在清初统一台湾和镇压闽台叛乱中得以最终确立。在《天后圣母圣迹图志》中有“悯军行流泉解渴”和“平澎湖阴麾神将”两条,讲的是施琅奉命征缴台湾时得妈祖神助的事例,即“涌泉济师”和“澎湖助战”。*(清)无名氏《天后圣母圣迹图志》,蒋维琰编校《妈祖文献资料》,福州:福建人民出版社1990年,第303页。此后,清军在平定台湾朱一贵和林爽文叛乱以及沿海匪患时均得到妈祖显圣相助。*(清)杨浚《湄洲屿志略·卷四·感应》,蒋维锬、周金琰辑纂《妈祖文献史料汇编(第二辑)著录卷下编》,北京:中国档案出版社2009年,第511页;徐晓望《妈祖信仰史研究》,福州:海风出版社2007年,第223-227页。民国时期,政府依据《神祠存废标准》禁止民间神灵崇拜,妈祖不得不以“林孝女”之名继续存续,但也因此确立了其仁爱孝顺、仁善济人的女神形象。在台湾,社区民众还借助妈祖的“灵力”, 提倡环保精神,反对政府建设核电厂。*如1987年新港文教基金会与新港奉天宫合作,推出“净港活动”以清除妈祖绕境进香时所遗留的垃圾;1986-1987年鹿港镇民反对杜邦公司设厂事件中也借助妈祖开展抗争;另有20世纪70-90年代台北县贡寮乡澳底地区民众反对兴建核电四厂的抗争运动,当地仁和宫妈祖指示不能兴建核四厂而一举成为乡民反核象征,成为“反核妈”。参见张珣《文化妈祖:台湾妈祖信仰研究论文集》,台北:“中央研究院”民族学研究所2003年,第191-199页。20世纪80年代,基于妈祖信仰在海外华人尤其是台湾社会中所具有的特殊地位,妈祖又担负起了团结海内外中华儿女、增进两岸民众感情以及推动祖国和平统一的新职能。*有关妈祖在对台、统战工作中的作用请详参洪莹发《解读大甲妈:战后大甲妈祖信仰的发展》,台北:兰台出版社2010年,第330-333页;曹曦、艾明江编著《海上和平女神:妈祖信仰在台湾》,福州:福建教育出版社2008年,第89-91页。

此外,由于妈祖有时被与观音、碧霞元君等女神相混融,所以民间还将主宰生育的职能赋予妈祖,如《三教源流搜神大全》中就记载妈祖“尤善习孕嗣,一邑供奉之。……嗣有凡不育者,随祷随应。”*(明)无名氏《三教源流搜神大全·天妃娘娘》,蒋维琰编校《妈祖文献资料》,福州:福建人民出版社1990年,第121页。建于元代的天津天后宫内所供奉的四位娘娘中也有专司孕嗣的子孙娘娘和送生娘娘,当地盛行一种叫做“拴娃娃”的求子习俗。*参见罗春荣《妈祖传说研究——一个海洋大国的神话》,天津:天津古籍出版社2009年,第130-137页;李露露《妈祖神韵:从民女到海神》,北京:学苑出版社1995年,第94-98页。在澳门,有调查研究表明,当代妈祖最主要的功能除了祈求平安和保健治病之外,还包括保佑顺产、赐子、婚姻、升职、发财等。*参见徐晓望、陈衍德《澳门妈祖文化研究》,澳门:澳门基金会1998年,第166-167页。

在以“妈祖信俗”之名申请成为“人类非物质文化遗产代表作”的过程中,妈祖信仰又被再一次地重新定义和改造。用当事人周金琰的话说,就是在“非遗”保护专家们的参与和启发下,“一直修改,锤炼出妈祖精神六个字:立德、行善、大爱。内容分成三块:祭拜、传说故事、相关习俗。”*参见《周金琰口述访谈文字实录》,载陈祖芬《妈祖信俗非物质文化遗产档案研究(实践篇)》,第167-192页,语出第181页。由此凝练出了具有时代性的“妈祖信俗”定义,正如妈祖祖庙发行的宣传手册上所写的那样:

妈祖信俗也称为娘妈信俗、娘娘信俗、天妃信俗、天后信俗、天上圣母信俗、湄洲妈祖信俗,是以崇奉和颂扬妈祖的立德、行善、大爱精神为核心,以妈祖宫庙为主要活动场所,以庙会、传说、习俗等为表现形式的民俗文化。妈祖信俗由祭祀仪式、民间习俗和故事传说三大系列组成。*湄洲妈祖祖庙董事会编《天下妈祖 祖在湄洲》(内部资料)。

应当指出的是,“妈祖信俗”的再定义并不是少数当事人灵机一动、异想天开的结果,而是在新时期妈祖信仰逐渐走向组织化和制度化的背景下,借助“申遗”的推力而发生的、自内而外的改变。一方面,由湄洲妈祖祖庙牵头,莆田市早在上个世纪末就开始筹建一个世界性的妈祖协会。据曾任湄洲岛管理委员会主任的唐柄春回忆,该组织最早叫“世界妈祖信众联谊会”,后来改叫“世界妈祖宫庙联谊会”,2002年改成“世界妈祖联谊会”。2004年,莆田市申请成立的全国性社团“中华妈祖文化交流协会”,得到民政部的批准,会址设在湄洲岛妈祖祖庙内。首任会长为全国政协副主席、台盟中央主席张克辉,妈祖祖庙董事长林金榜任副会长兼秘书长。*另有副会长5位:林兆枢、林国良、颜清标、蔡永常、蔡长奎。受聘为名誉会长的有:霍英东、马万祺、陈江和。2016年,中华妈祖文化交流协会2016年会员大会在湄洲岛召开,选举张克辉为协会第三届会长,选举俞建忠、蔡长奎、赵柳成、林金榜、颜清标、蔡咏锝、张伟东、何达煌、曾吉连、许晓晖为副会长,林金榜兼任协会秘书长。截止到2016年,协会会员总数达到716名。

另一方面,从20世纪80年代开始,对于妈祖文化的研究成为一大学术焦点,尤其是莆田当地的学术机构、民间组织等,投入了不少资金和人力,在“妈祖诞”举办的同时也召集各种学术研讨会。*根据林国良的梳理,当代大陆地区对于妈祖文化的研究,始于1987年农历九月初九在福建莆田举办的“纪念妈祖‘羽化升天’1000周年学术研讨会”,有来自全国各地和香港的100多位专家学者参加。在这次会议上,上海师范大学林文金教授发表了《重视妈祖文化研究》的论文,首次提出了“妈祖文化”的概念。此后,这一概念逐步被学术界广泛接受,并在认识上逐渐取得一致。随着研究的日益深入,对妈祖文化进行学科化升华的“妈祖学”概念又被提了出来。参见林国良:《妈祖文化简明读本》,福州:海风出版社,2014年,第286-287页。2011年版的《湄洲妈祖志》开篇就有这样的表述:“妈祖信俗发展至近现代,不仅影响亿万信众,也影响了学术界的专家、学者,并逐渐形成了‘妈祖文化’的共识”。*莆田市湄洲妈祖祖庙董事会编《湄洲妈祖志》,北京:方志出版社,2011年,“概述”。这句话生动地概括了在妈祖信俗建构过程中专家学者所扮演的角色——他们不仅接受了妈祖信俗的影响,而且参与了妈祖文化的建构。这里所谓的“妈祖文化”,与2009年之后作为标准名称出现的“妈祖信俗”,在内涵上基本一致,正如林国良在《妈祖文化简明读本》中所定义的那样:

什么是妈祖文化?所谓妈祖文化,是基于妈祖的感人事迹而形成的,以崇奉和颂扬妈祖的立德、行善、大爱精神为核心,以妈祖宫庙为主要活动场所,以有关传说、文献、祭祀、进香、巡安、庙会等为传播途径,具有海洋文化特色的一种民俗文化。*林国良《妈祖文化简明读本》,福州:海风出版社,2014年,第287页。

与其他制度化宗教所不同的是,妈祖信俗的制度化和组织化并非建立在强化其宗教职能的基础之上,而是在突出其民俗性特征的前提下,以社会组织和民俗活动相结合的方式进行。作为一种民间组织,妈祖祖庙和中华妈祖文化交流协会兼有遗产保护、资源整合、学术研究、联谊交流、慈善活动、项目建设等多种职能,并打造了“天下妈祖回娘家”、“湄洲妈祖巡天下”、“海峡论坛·妈祖文化活动周”等民俗活动暨学术交流平台。2016年,国家发改委采纳福建省人大代表的提议,将“发挥妈祖文化等民间文化的积极作用”写入了国家“‘十三五’规划纲要”中,可以说是对妈祖信俗在当代中国文化地位的一种肯定。这也必将促成妈祖信俗今后与国家政治、文化与外交发生更为紧密的结合,服务于“一带一路”和建设海洋强国的国家发展战略。

结论

综上,“妈祖信俗”是当代对于妈祖信仰及其文化的统称。它是在申报“人类非物质文化遗产名录”的过程中确立下来的一个概念,在内涵上与20世纪80年代以来学术界使用的“妈祖文化”基本一致。其中的“妈祖”为清代以来民间对这一神灵的通用名称,它最早盛行于厦台地区的海峡两岸,19世纪来华的传教士和西方学者也大多采用这一名称,因此,当相关信仰文化在当代的大陆地区得以恢复时,“妈祖”也就自然而然地取代了“天妃”、“天后”等帝王时代的称号而成为标准化名称。“信俗”一词最早源于日本,经中国民俗学家的借用和改造,被用来置换颇具争议性的“民间信仰”概念。与偏于强调宗教性的“民间信仰”相比,“信俗”的侧重点在于民俗性的信仰文化,能把人们关注的目标更多地从经典、教义和仪式等宗教教条,引向民间信仰的主体及其多样化的信仰实践。“妈祖信俗”名称的转换,并不只是一种纯粹出于功利目的民间策略或曰“政治艺术”,因为新“名”同时也带来了新“实”,尤其是当这一系列的信仰文化以“妈祖信俗”之名被列入“人类非物质文化遗产”之后,其信仰的精神内涵也被重新确立为“立德、行善、大爱”,从而具有了代表人类普适性价值的意义。原本带有“弥散性”特征的、非制度化的“妈祖信俗”,顺应着现代社会的发展逻辑,正经历着一个渐趋制度化和组织化的过程。可以说,这也是信仰主体文化自觉的一种表现。其中的很多细节都耐人寻味,值得我们去进一步考察和深入研究。