怀佳人兮不能忘—明清女性的生活与艺术探微

2018-05-03赵琰哲

文/赵琰哲

(本文作者为北京画院理论研究部副研究员)

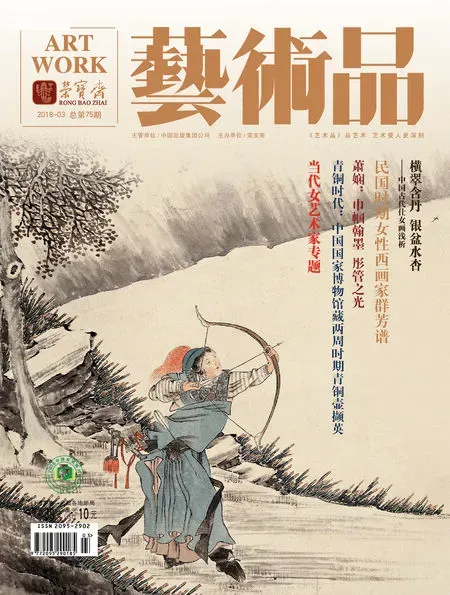

图1 明 王圻 王思义编《三才图会》中所绘“闺”图

以中国传统社会观念来看,女性活动多被限制在一定空间与界限之内。女性活动的专有空间,称为“闺”。从字形上来看,不难见出“闺”所包含的两部分含义:外为进入后室的内门,内为上圆下方的圭玉。既有天圆地方的象征喻意,亦追求天地人三者之间的和谐循环。正如《三才图会》中所绘,上圆下方的门中有一妇人治妆(图1)。

生活在闺中之人,自然是历朝历代的女性。其实说“女性”似乎不那么合适,因为“女性”作为现代汉语词汇,并不曾出现在中国古代语词中。甚至连我们日常用惯的指称女性的第三人称单数代词—“她”,都属于新造字,是直到五四时期才被发明、使用并逐渐合法化的。在中国传统文化语言中,生活在闺门之内的人常被称作女士、妇人、女子等。

有了空间,有了人物,自然便会产生活动。在画史中,描绘女士生活的画作,被称作“士女画”或“仕女画”。张萱、周昉乃至仇英笔下的艳丽画作,便是其中最典型的代表(图2)。就连《红楼梦》中的贾母远远看到银装素裹大雪天中身披凫靥裘、怀抱红梅的宝琴姑娘,也会不自觉地联想起屋中所挂的仇十洲所绘《双艳图》。

除去仕女画,明清两代还有诸多真实女子的肖像描绘。这些肖像画中的女子,不再是德行训诫的道德标志,亦非贵妇女仙的模糊指称,而是有名有姓、真实存在的红粉佳人。从这一层面上可以说,每一幅女性肖像画都是其自身的代言。

按照身份的不同,这些肖像画中所表现的真实女子,既有大家闺秀,亦多青楼名妓。大家闺秀出门良好,受惠于家庭,同时也受限于家庭。青楼女子,更多突破了闺门的限制,可以更自由地表现自我。

一、明清女子的理想与现实

“女子弄文诚可罪,那堪咏月更吟风?磨穿铁砚非吾事,绣折金针却有功。”这是宋代女诗人朱淑贞对于当时女子的感叹。其实,舞文弄墨与绣工女红,同样也是明清女子所背负的理想与现实。

未嫁从父、既嫁从夫、夫死从子,所谓“三从”;德、容、言、工,所谓“四德”,从来都是对女子德行要求之大节。“男主外、女主内”“妇人无故不窥中门”,也向来是儒家道德为女子所划定的活动范围。在以男性为主导的传统社会中,女性的声音是微弱的,被遮蔽在重重帘幕之后。

正如“闺”字所表示的那样,明清女性的生活大多被规范在家庭之中、闺门之内,身体不能超越家居范围,行为不能超越家务范畴,意识不能超越家庭范式。在这样的局限下,女子可做之事无外乎梳头理妆、纺织刺绣、侍奉公婆、教养子嗣等。梳头理妆是对姣好容貌的追求,“女为悦己者容”。侍奉公婆、教养子嗣则显示出女子传宗接代的作用。

图2 明 仇英 汉宫春晓图局部 30.6cm×574.1cm 绢本设色 台北“故宫博物院”藏

纺织刺绣,属女红范畴。“男耕女织”是自古以来两性间的劳动分工。养蚕、纺线、缂丝、织绣、制衣……是明清妇女的日常工作。江南一带尤为重视女子从小学习描花刺绣、纺纱织布、裁衣缝纫等手工制作。到明清两代,夫家择妻的标准,很大程度上要看对方家中女儿的女红手艺如何。这样功利的择妻标准,源于其可带来切实的经济保障。在明清两代著名的织绣之都松江,在植桑养蚕、纺纱织布的生产过程中,妇女是最重要的生产力,常常夜以继日地从事纺织、通宵制衣。当然,这也从另一方面提升了女性在家庭中的地位,因为纺织带来的收入不仅可以添补家庭日常开支,更可用以支付沉重的赋税。

在画作中,我们可经常看到女子丝纶、采桑等情节的表现(图3)。画家似乎很乐于描绘劳动时的妇女。这些画中女子大多为上年纪的老妪,家庭事务的辛苦劳作与满带皱纹的沧桑面容,显示出她所付出的青春年华与所获得的令人称赞的贤惠之名。

大家闺秀的女儿,自然不必如村妇般以纺织制衣为生。她们所掌握的“女红”,更侧重于对技巧性与艺术性要求更高的刺绣。“凡绣,亦需画乃刺之,故画绣二工共其职也。” 宋代朱克柔,其所具备的精妙绝伦的缂丝女工得到当世与后代的普遍美誉。元代管道昇,既擅绘画又擅刺绣,被誉为“万古是式”的才媛典范。至明清两代,涌现出韩希孟、曹贞秀、凌杼、沈寿等一批以绣工见长的女性,她们飞针走线的手上功夫使得其赢得“针神”之美名。直至清末,在面对屠婉贞画像时,名士们依旧以“针神兼画师”这样的赞语加以称道,感叹其妇德与才情的兼备(图4)。就连柳如是这样特立独行、不为时评所限的一代名妓,在脱籍从良后,亦曾闭门不出全心修习刺绣,直至绣艺大进,可与诗文书画齐名并举。这当然出自柳氏身份的转变,却也在一定程度上反映出女红对于良家妇女名声的重要性。

不过在强调妇德女红的同时,明清两代的女子还有另一面向,那就是不甘于仅做本份范围内之事,而是不断扩展视野,尝试做与男子同样的事情,并由此生发出新的才能特质。

她们或参与原为男性涉足的户外运动,在明媚的艳阳天中,颇有些无礼的“红裙曳起露金莲”“汗沾粉面花含露”的蹴鞠、荡秋千、投壶、舞剑。或醉心音律,观戏听曲,甚至自己编戏唱词,用以在幽闭的深闺生活中消遣永昼和长夜。或邀伴游园,泛舟赏灯,进香拜佛,赶集观光,不肯错过任何节日出游时机,与男人们一起簇簇拥拥,定要把西湖香市、苏州庙会通通逛个干净。就明末清初酌元亭主人所作小说《照世杯》中所言:“就如我们吴越的妇女,终日游山玩水,入寺拜僧,倚门立户,看戏赴社,把一个花容粉面,任千人看,万人瞧,他还要批评男人的长短,笑过路的美丑,再不晓得爱惜自家头脸。”或饮酒赋诗,写字作画,结社唱和,全身心投入到如“名媛诗社”“清溪吟社”“蕉园诗社”这样的交游活动中去,通过诗文书画的交流与传播拓展女子的活动空间。

图3 清 沙馥补图 机声夜课图 65.8cm×134.6cm 纸本设色 南京博物院藏

受风气所感,明末清初的江南地区涌现出诸多擅长诗文书画的才女。此时,女子的“才”与“德”同样重要,拥有良好文化教养的女子开始被普遍接受,而且被认为可以更好地担任“闺中良伴”和“母教”的角色。官宦士绅之家非但娶妻偏爱书香世家的大家闺秀,纳妾亦多以江南女子为首要考量。

在崇尚才德的氛围中,丹青绘事与明清女性之间的联系变得空前紧密。这种亲密关系体现在两方面。一方面,江南地区女性独幅肖像出现,虽不能代表当时肖像画的艺术主流,但是一种特殊的肖像画创作趋向。它表明此时的妇女受尊重程度有所提高,意味着女性开始拥有独立成像的权利。画中的女子不再作为艳俗的仕女画供男性藏家赏玩,而是体现出女性的自我独立与自我肯定。另一方面,明清女性亲身参与到丹青绘事活动中去、成为擅画女子的现象增多。从身份上来说,这些富有才情的明清女子可分为两类—闺秀才媛与青楼名妓。

二、闺秀才媛的家学

出身良好的大家闺秀,其书画艺术的养分大多从家庭中汲取,无论是原生家庭还是新生家庭。她们或世传家学,少承庭训,由擅画之父兄教诲提倡,走上绘画之路,如文俶、仇珠(图5)、马荃等;或嫁于富有书画涵养的名士为妻,夫唱妇随,同研同乐,如李因与葛征奇等;或仰仗家中女性长辈修习丹青,历经世变后与家庭成员雅集唱和以寄托情感,如柴静怡、朱柔则等。这些明清女性的丹青才能,在很多时候还会传教给家族中的子侄孙辈,如陈书与钱陈群、钱载、张庚。

也正因为家庭对于闺秀画家的巨大影响力,使得明清两代共研丹青的画家夫妇涌现颇多,如吴鬘华与陈洪绶、李因与葛征奇、陈书与钱纶光、恽兰溪与邹一桂、方婉仪与罗聘、曹贞秀与王芑孙、董琬贞与汤贻汾,等等。他们以元代书画夫妻管道昇与赵孟为楷模,提倡闺房同乐的书画唱和生活。明清两代的闺秀女子不仅以肃穆端庄的神态端坐于家族供养像之中,她们亦活泼地出现在表现夫妇同乐的肖像画里,呈现出自身的美好才情。

夫妇同乐的肖像画中最有代表性的,莫过于表现张澹与陆惠伉俪情深、琴瑟和鸣的《鸿案联吟图》。张澹(?—1846后),字耕云,一字新之,号春水,江苏苏州人。工诗善画,兼精篆刻,尤善山水。初得钱志伟指授,后入汤贻汾门下。晚客居上海,以画自给。其妻陆惠,字璞卿,又字又莹,别署苏香,室名玉燕巢、琴娱室、得珠楼,亦为苏州人。工诗画,善写生,学恽寿平、蒋廷锡,人赞其画“不落窠臼,辄能抗手古人”。陆惠还著有《玉燕巢双声合刻》《陆璞卿遗稿》等书稿。张澹、陆惠夫妇二人举案齐眉、谈诗论艺之事,一时传为佳话。对于此,张澹不仅不避讳,甚至有意宣扬,其有印曰“文章知己、患难夫妻张春水、陆璞卿”,另外还延请多位画家为其夫妇绘制肖像。晚清画家费丹旭与翁雒皆绘有《鸿案联吟图》。

图4 清 沙馥补景 屠婉贞像 133.3cm×32cm 纸本设色 故宫博物院藏

费丹旭《鸿案联吟图》表现的是夫妻二人相敬如宾的生活场景(图6)。丈夫张澹为正面像,立于桌前,正双手接过妻子递来的一杯茶,桌上摆有笔墨纸砚。妻子陆惠则为侧面像,五官面容皆不见,只简单勾勒身形轮廓,正双手捧杯递茶,颇有红袖添香之意味,体现出妻子对丈夫的关切。较之费丹旭,翁雒的《鸿案联吟图》则更多展示出夫妇二人“疏雨茅檐底,联吟极有情”的艺文志趣。在翁图中,张澹、陆惠二人并排坐于屋内桌前,窗外春风漫卷,柳枝飘摇。二人铺就笔墨,正在观景遐思、持笔联诗。正如多位文士在观画后的感受一般,这样“共读寒灯一盏青”的神仙伴侣生活,“此乐人间胜画眉”。在画中,妻子陆惠不仅可与丈夫张澹平起平坐,还可展示出其诗文才情,正可谓“漫言巾帼无才子,合让仙娥出一头”(图7)。

当然,闺秀画家中亦有丈夫完全无意于书画、全凭自我独立开展的闺塾师黄媛介,抑或婚前着意丹青、婚后放弃不画的女画家周淑祜。但从整体上看,大部分闺秀画家还是依靠家庭开展绘画活动,这也是由其身处闺房的环境空间所决定的。

司马光在《涑水家仪》中早已约束了良家妇女的活动范围—“男治外事,女治内事”“妇人无故,不窥中门”“妇人有故出中门,必拥蔽其面”。时至明清,闺秀家中大多会提供舒适的闺房或绣楼,让其于中读书识字、练琴习画,在侍女的陪伴中安闲度日。更有条件的士大夫还会在其私家宅院中开辟后花园,以供家中女眷游玩解闷,这样的条件可谓优渥,但也将良家女子牢牢困锁在内宅后院之中。

这一特性也使得闺秀的才能多被限定于家庭关系之中。“内言不出”“不以才炫”,闺门之内的女性世界与闺门之外的男性世界被严格区隔。裹足于内的女性必须隐藏她们的才华,防范才华的外溢,因为这对其在家庭领域中的性别认定和角色扮演是无关紧要的。这也使得闺秀名媛的诗文书画才情对于男性世界的影响力较弱。

图5 明 仇珠 唐人诗意图 103cm×60.6cm 纸本设色 台北『故宫博物院』藏

明清时期的闺秀肖像在个像之外,还存在不少双人像与群像。这些闺秀肖像的背后有很大的男性参与的成分,特别涉及与家庭中男性的关系。这种关系一方面表现为夫妇关系,如《李思诚夫妇像》中妻子身着凤冠霞帔与丈夫共同端坐于椅上,接受家族后辈的供养(图8)。另一方面表现为母子关系,如根据清中期文士蒋士铨《鸣机夜课图记》所绘的《机声夜课图》,即表现了秋夜中母亲钟氏辛劳织布、儿子蒋士铨埋头苦读的一派母慈子孝的场景。

图6 清 费丹旭 鸿案联吟图局部 34.7cm×59cm 绢本设色 南京博物院藏

图8 清 佚名 李思诚夫妇像局部 107cm×252cm 纸本设色 南京博物院藏

这些贤良淑德的大家闺秀,她们的肖像大多以正面示人,且多见老年模样。尽管端庄持重,却也难以引起人们对其曾经青春美貌的想象,感受到的只是其妇德女红、相夫教子的家庭贡献。

三、青楼名妓的才情

相比于闺秀女子对家庭的依赖,在发展自身才能方面走得更远的是明清的青楼女子。身处风尘的她们堪比当时的职业女性,出于生计需要,虽不要求有十八般武艺傍身,但至少有一二项出色才能,才可从烟花柳巷中脱颖而出。当时蓄养作为妾的女子俗称“养瘦马”,扬州“瘦马”之所以闻名天下,就因为并非只重美貌,而是要像大家闺秀一样修习教养。上等的要擅长书画琴棋,其次才是刺绣女工。于是,百炼钢化为绕指柔,在比拼容颜的同时,才情修炼亦是重中之重,其中当然包括丹青画艺。

如果说闺阁画家受惠且受限于家庭的话,那么名妓画家的才情出众则正因为她们比闺阁画家具有更广阔的交游阅历与施展空间。她们较少受到礼法的阻碍,身心相对独立自由,这对于书画艺术才能的养成与发挥是至关重要的。正如陈寅恪谈及明末清初名妓柳如是与其同时名姝之所以善吟咏、工书画,“推其原故,虽由于诸人天资明慧,虚心向学所使然,但亦因其非闺房之闭处,无礼法之拘束,遂得从容与一时名士往来,受其影响,有以致之也。”

在这样的时气下,薛素素、董小宛、柳如是、李香君、顾横波、寇湄、马湘兰、卞玉京等一批才貌兼备的青楼名妓应运而生。她们自由出入于男性空间与公共场合,以自身所受的良好教育与诗文书画才能与文人名士唱和雅酬,形成了名妓画家这一群体。

从时间与空间上分析,南京是妓女画家的主要分布地区,明成化至嘉靖年间有四位善画妓女集中在南京,至明万历至崇祯年间,擅画妓女增多至二十五位,仍以南京秦淮河一带为主要聚集地。另在苏州、杭州、嘉兴等地,伴着文人狭妓之风的普遍蔓延,妓女画家亦应运而生。另外,按照《玉台画史》中对女性画家按身份地位所作的分类,其中姬侍画家的多数人原本也是青楼妓女,由于色艺才能的出众而被文士纳为妾,脱籍从良。因此,姬侍画家在身份上亦可归于青楼女子,属于妓女画家范畴。据统计,明中期的姬侍画家仅有一例,而到明末万历、崇祯间增多至十例,多活动于以南京、常熟、杭州等地。

可以见出,从明代中期直至入清后,江南地区教坊才伶辈出,其中尤以明末清初的以“秦淮八艳”为首的金陵名妓最为突出。在明末清初文人余怀的笔下,喧嚣鼎沸的南京旧院早已不再只是单纯的风月场所:“金陵为帝王建都之地,……真欲界之仙都,升乎之乐国也。……旧院与贡院遥对,仅隔一河,原为才子佳人而设。……秦淮灯船之盛,天下所无。”在其中,士子与妓女,道德与欢娱,诗文与绘画,真情与假意,国恨与家愁,入世与退隐,妥协与节烈……通通纠缠在一处。

图10 清 周序 董小宛像 93cm×35.2cm 纸本设色 南京博物院藏

这些沦落教坊的柔弱女子,虽然身份低贱,却丝毫不轻浮淫艳。她们不仅工诗文,擅丹青,习器乐,善歌舞,而且重情轻财,爱憎分明,侠肝义胆,通晓大节。

也许源于与男子关系的不确定性以及缺少家庭的约束限制,明清青楼女子肖像大都采取独立个像的表现方式,展现其风姿绰约的年轻容颜(图9)。画中女子巧笑倩兮,美目盼兮。我们可以想象,当男性文人在欣赏这样的画像小影时,心中所翻腾出的情绪定与观看垂垂暮年的闺秀画像完全不同。

在明清名妓肖像中,最特别的当属女扮男装的《柳如是小像》。画像不设背景,仅以圆形为框。柳如是作男装打扮,头戴黑色头巾,身着蓝色长袍,双手掬于胸前。如此突破性别的男装扮相来自于柳如是年轻时乔装为男士,化名造访大文人钱谦益的书斋“半野堂”的真实经历。

在表现艳丽多姿的青楼名妓时,明清两代的诸位画家多采用墨笔白描的方式进行图绘,即便稍加色彩点染也十分清淡。吴伟笔下的《武陵春图》便以白描方式表现了忧思爱人的江南名妓齐慧贞。画中桌案上摆放的文玩书卷,显示出其在诗文、书画、音律方面皆具才能(图10)。

图7 清 翁雒 鸿案联吟图 23.2cm×55cm 纸本设色 南京博物院藏

图9 明 吴伟 武陵春图 27.5cm×93cm 纸本水墨 故宫博物院藏

天下之人,男女各半。在浩荡数千载的历史长河中,各自付出辛劳、取得功绩,虽更姓改物,亦抹不去那芳年华月。正如《秋风辞》所云:“兰有秀兮菊有芳,怀佳人兮不能忘”。

注释: