从《序剑》篇看戴震的格物明理之法

2018-05-02蔡锦芳

○ 蔡锦芳

(上海大学 文学院, 上海 200444)

在《戴震文集》中,有这样一篇比较特别的文章,似乎还没有引起学者们足够的重视,人们提及它时,往往只是引用其中关于论读书的一段话,即:“君子于书,惧其不博也;既博矣,惧其不审也;既博且审矣,惧其不闻道也。”除此以外,对于文章中其他的内容则很少议及,尤其是文章的题目已经标明的“序剑”的文字极少留意。而笔者以为,这些文字是很耐人咀嚼的,其中亦有深意,故特撰此文试作解说,并求正于方家。戴震这篇比较特别的文章就是《序剑》。

该文云:

方君友璜以《检书看剑图》示余,且曰:“非伟其事也,志也。愿得一言以明之。”余持之熟视,遂称曰:“君子于书,惧其不博也;既博矣,惧其不审也;既博且审矣,惧其不闻道也。七十子之徒,亲得圣人以为依归,能闻道者不多数焉。君虽检于书若不及,能必道之闻乎?”曰:“未能。”余又称曰:“夫剑,上制重九鋝,长三尺;中制重七鋝,长二尺有半尺;下制重五鋝,长二尺。夫人而带之,夫人而利用之,以形貌节之。度今君于剑之用,岂能之乎?”曰:“未能。”

二者皆未能,而图奚以之?书以志乎道,奚志于剑也?

余闻剑之说,其握茎,茎者固,固者信;其后镡,镡者文,文者让;其前首,首者止,止者礼;其中脊,脊者鲠,鲠者廉;其厢腊,腊者平,平者法;其刃锷,锷者断,断者义;其末铓,铓者锐,锐者勇。其内之也,袭之以夫襓而深诸匮中,似乎智之藏;其出之也,以备君子之德,威而不尚其猛,似乎仁之发。乃信、乃让、乃礼、乃廉、乃法、乃义、乃勇、乃智、乃仁,是故剑有九德焉。是故古之君子恒佩剑焉。

余闻君子之于物也,右之左之,维其仪之;左之右之,维其有之。案:《北史·长孙绍远传》言:“左之右之,君子宜之;右之左之,君子有之。”此文句与《北史》正同,但《北史》误倒失韵耳。苟君之未能者剑之用,而能者剑之德,孰谓道远,终必至之。是故《易》之言曰:“君子多识前言往行,以蓄其德。”剑其书也,书其剑也,非其剑若书也,其人也,故好之不倦。

语未毕,方君肃然起谢曰:“谨志此。”于是序剑以赠。〔1〕

这篇文章,其实是一篇题画文,但从文章的题目上看是看不出来的。画作是友人方友璜的《检书看剑图》。此画从名称看,当为杜甫早年所作《夜宴左氏庄》一诗第三联的诗意画,该诗云:

风林纤月落,衣露净琴张。暗水流花迳,春星带草堂。

检书烧烛短,看剑引杯长。诗罢闻吴詠,扁舟意不忘。〔2〕

第三联诗描写的是,晚宴期间,主人和客人一起在灯光下翻书论道、饮酒赏剑的情景。方友璜的画作呈现的应该就是这样的画面。

一般来讲,题画诗或题画文还是要比较密切地扣住画作来写的,可是戴震却没有这样。在戴震的《序剑》中,他是就“书”和“剑”两个方面来说的,可是他并不关心这里的“检书”和“看剑”的本意是什么,而是直接根据自己对“书”和“剑”这两样事物的独特的理解来议论和阐发。

戴震对“书”的阐发是:“君子于书,惧其不博也;既博矣,惧其不审也;既博且审矣,惧其不闻道也。七十子之徒,亲得圣人以为依归,能闻道者不多数焉。君虽检于书若不及,能必道之闻乎?”这段话是经常为学者们所引用的,用来说明戴震对读书目的的认识。是的,戴震认为,君子读书,首先要广博,广博之后,理解要精审,既广又审之后,要追求闻道。道是什么?在戴震心目中,是古代圣人贤人凝结在书中的心志,尤其是凝结在经书中的心志。戴震在《古经解钩沉序》中云:“六经者,道义之宗而神明之府也。古圣哲往矣,其心志与天地之心协而为斯民道义之心,是之谓道。”〔3〕而戴震提倡的闻道,就是通过读书,了解古书中圣人贤人的心志。他也以此来劝勉他的朋友方友璜。在《序剑》中,戴震对“书”这一方面的阐发是言简意赅的,就这么两三行字。戴震把大部分的篇幅都留给了对“剑”这一方面的议论和阐发,即题目所标示的序剑。

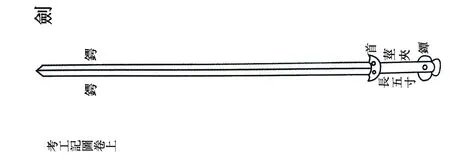

戴震序剑,是既考又论。大家知道,在戴震早年的《考工记图》一书中,戴震就对剑的各个部分有过考证,有过研究。〔4〕在《序剑》中,戴震是将考和论结合在一起。他首先介绍了剑的三种基本规制,文云:

夫剑,上制重九鋝,长三尺;中制重七鋝,长二尺有半尺;下制重五鋝,长二尺。夫人而带之,夫人而利用之,以形貌节之。度今君于剑之用,岂能之乎?

然后便上升为对剑的理义的仔细探究,通过格物致知,戴震发现剑身上有着九种美德。戴震云:

余闻剑之说,其握茎,茎者固,固者信;其后镡,镡者文,文者让;其前首,首者止,止者礼;其中脊,脊者鲠,鲠者廉;其厢腊,腊者平,平者法;其刃锷,锷者断,断者义;其末铓,铓者锐,锐者勇。其内之也,袭之以夫襓而深诸匮中,似乎智之藏;其出之也,以备君子之德,威而不尚其猛,似乎仁之发。乃信、乃让、乃礼、乃廉、乃法、乃义、乃勇、乃智、乃仁,是故剑有九德焉。是故古之君子恒佩剑焉。

在戴震之前,古人也有赞美剑的美德的,如唐人达奚珣《丰城宝剑赋》云:“必备明而用晦者,君子之时义;穷而待达者,丈夫之志事。兼此数德,难乎见弃。”又其《剑赋》云:“含光匿耀,守静全真。蕴切玉之姿,咸称往岁;呈斩龙之锐,幸在今辰。”〔5〕又如元人虞集《古剑赋》云:“长身好修,又正直兮;称是容佩,有加饰兮;……大宰不刿,完以为德兮。”〔6〕等等。但是,没有人像戴震这样对剑的美德体察得如此全面而透彻,一下子就能有条不紊地列出剑的九种美德,既一目了然,又新人耳目。那么,戴震所体察出来的剑的九种美德究竟有没有道理、能不能令人信服呢?这里我们不妨结合《考工记图》中的剑图和解说来疏证一下。

戴震所谓“其握茎,茎者固,固者信”,是说剑的手握的位置叫茎,既是手握的地方,当然要握得牢固,牢固而不变,则令人信服。信者,德之一也。

所谓“其后镡,镡者文,文者让”,是说剑后面的环,是一种文饰,文者与武对言也,故意味着文弱谦让。让者,德之二也。

所谓“其前首,首者止,止者礼”,是说剑首这个位置,是剑身止步的地方,止步则不再上越,故符合礼仪。礼者,德之三也。

所谓“其中脊,脊者鲠,鲠者廉”,是说剑中间隆起的地方叫剑脊,它就像鱼的骨鲠,鲠者耿直廉正也。廉者,德之四也。

所谓“其厢腊,腊者平,平者法”,是说剑脊到剑刃的两厢部分叫腊,腊的面是平的,平则意味着合法。法者,德之五也。

所谓“其刃锷,锷者断,断者义”,是说剑的两刃叫锷,锷的作用是斩断,而斩断的行为则要符合义。故义者,德之六也。

所谓“其末铓,铓者锐,锐者勇”,是说剑的末端叫铓,铓的形状尖锐,刺杀起来则很勇猛。故勇者,德之七也。

所谓“其内之也,袭之以夫襓而深诸匮中,似乎智之藏”,是说当要把剑收纳起来的时候(内,通“纳”),就给它套上剑衣或剑鞘(襓,剑衣或剑鞘),然后深深地放入剑盒中,这就好像人将自己的智慧藏而不露。故智者,德之八也。

所谓“其出之也,以备君子之德,威而不尚其猛,似乎仁之发”,是说当把剑从剑盒剑鞘里拿出来的时候,它可以完备君子的德行,虽然它很有威力但它却不好逞自身的勇猛,这就好像人的仁爱之心的发露。故仁者,德之九也。

这九种美德,应该说有的是可以直观的,有的则需要转个弯延伸一下才可以体悟出来,但不管怎么说,戴震自己是能自圆其说的。从这些文字中,我们能看出春秋战国时期纵横家们的雄辩对戴震的影响,但是,我们感受更多的还是戴震对事物的冥思独悟所达到的深度,这不是一般人所能达到的。当年王阳明格竹子,格了七天七夜也没格出个所以然来,不是吗?那么戴震又为何能将剑格出个所以然来呢?这其实主要取决于他们对事物之理的完全不同的看法。

在《孟子字义疏证》一书中,戴震对“理”有专门的论述,多达十五条。戴震开宗明义便给“理”下了定义,云:

“理”者,察之而几微必区以别之名也,是故谓之分理;在物之质,曰肌理,曰腠理,曰文理(一曰文缕,理、缕,语之转耳);得其分则有条而不紊,谓之条理。孟子称“孔子之谓集大成”曰:“始条理者,智之事也;终条理者,圣之事也。”圣智至孔子而极其盛,不过举条理以言之而已矣。……天下事情,条分缕析,以仁且智当之,岂或爽失爽几微哉!……《中庸》曰:“文理密察,足以有别也。”《乐记》曰:“乐者,通伦理者也。”郑康成注云:“理,分也。”许叔重《说文解字序》曰:“知分理之可相别异也。”古人所谓“理”,未有如后儒之所谓“理”者矣。〔7〕

关于“天理”,戴震云:

“天理”云者,言乎自然之分理也;自然之分理,以我之情絜人之情,而无不得其平是也。……《庄子》:庖丁为文惠君解牛,自言:“依乎天理,批大郤,导大窾,因其固然,技经肯綮之未尝,而况大軱乎!”天理,即其所谓“彼节者有间,而刀刃者无厚,以无厚入有间”,适如其天然之分理也。古人所谓“天理”,未有如后儒之所谓“天理”者矣。〔8〕

关于“理”和一己之意见的区别,戴震又云:

心之所同然始谓之“理”,谓之“义”;则未至于同然,存乎其人之意见,非理也,非义也。凡一人以为然,天下万世皆曰“是不可易也”,此之谓同然。举理,以见心能区分;举义,以见心能裁断。分之,各有其不易之则,名曰理;如斯而宜,名曰义。是故明理者,明其区分也;精义者,精其裁断也。……人莫患乎蔽而自智,任其意见,执之为理义。吾惧求理义者以意见当之,孰知民受其祸之所终极也哉!〔9〕

又云:

六经、孔、孟之言以及传记群籍,“理”字不多见。今虽至愚之人,悖戾恣雎,其处断一事,责诘一人,莫不辄曰“理”者,自宋以来始相习成俗,则以“理”为“如有物焉,得于天而具于心”,因以心之意见当之也。于是负其气,挟其势位,加以口给者,理伸;力弱气慴,口不能道辞者,理屈。呜呼,其孰谓以此制事以此制人之非理哉!〔10〕

由此可见,在戴震看来,“理”就是事物的分理、肌理、腠理、文理,“天理”就是自然之分理、天然之分理,它们都是存在于客观事物之中的,是具体事物的本质属性,也是朴素可感的。凭借一个明智之人的仁心和智识,通过明其区分,得其条理,精其裁断,是可以探究出人心之所同然的事物之义理的。孔子能够成为集大成的圣人,也“不过举条理以言之而已矣”,其方法并不神秘。这是一种唯物主义的认识论,它相信世界上的万事万物都是可以认知的。这样的观点,显然跟程朱等“后儒”所谓的“理”和“天理”是有本质的区别的。后儒常谓理在人心,故亦常常以个人之意见为理;戴震则主张理在事情,乃人心之所同然。

戴震之于剑,就是按照如此认识来探求其“理”的。由于戴震早年在《考工记图》中就对剑的基本构造有过用心的研究,所以他是了解剑的,他了解剑的各部位的名称和功用。在此基础上,当他要来探究剑的义理时,他从剑的分理、条理出发,一个部位一个部位地来探究,就很自然了。凭借他多年积累的仁心和智识,尤其是他将儒家的仁义礼智信的内容结合到这一次对剑的理义的探究过程中,他在剑的每一个部位都获得了不同于前人的新的认知,最终他在剑身上发掘出了九种美德,完成了他对剑的格物明理,也印证了他自己所说的“得其分则有条而不紊”的明理路径。戴震这次对剑的格物实践,可以说是对戴震所阐发的“理”和“理义”学说的最好注脚。

在《孟子字义疏证》中,戴震又云:

血气心知,有自具之能:口能辨味,耳能辨声,目能辨色,心能辨夫理义。味与声色,在物不在我,接于我之血气,能辨之而悦之;其悦者,必其尤美者也;理义在事物之条分缕析,接于我之心知,能辨之而悦之;其悦者,必其至是者也。〔11〕

根据这样的说法,我们可以想象,当戴震格出剑之理义的时候,戴震获得了一种怎样的审美体验!九种美德,不是一种两种,也不是三种五种,他不仅能条分缕析出剑的九种美德,而且这九种美德的发现应该也给他带来了非常愉悦的明理感受。段玉裁曾在《戴东原先生年谱》“二十八年癸未,四十一岁”条下有云:“记先生尝言:‘作《原善》首篇成,乐不可言,喫饭亦别有甘味。’”〔12〕亦是此种探明理义后获得的非常愉悦的感受。正因为此,戴震对探求事物的理义或义理一直有着非常浓厚的兴趣,直至最后写出了《孟子字义疏证》的大著作。

虽然,我们知道戴震在《序剑》一文中写下的文字首先是送给朋友,勉励朋友方友璜多闻道多蓄德的,但由于我们对方友璜的生平几乎一无所知,仅从《清人室名别称字号索引》中知道:方琮,字友璜、有璜,号石颠、黄山。(我们估计他是徽州人,和戴震是同乡。)所以,我们无法考察《序剑》一文的具体写作时间。但在这里我想做一个揣测,我觉得《序剑》的写作可能和《孟子字义疏证》中“理”那部分文字的撰写时间很相近,要么与之同时,要么紧靠其后,即可能是戴震的晚年之作。因为当戴震在《孟子字义疏证》中写下“理”十五条的时候,他很可能会考虑到,也许有人会对他提问:既然你认为“理”是事物的分理、肌理、腠理、文理等,通过条分缕析,可以探究出事物的理义,那么你能举例加以证明吗?(《孟子字义疏证》中,通篇都是用问答体来阐述的。)要应对这种可能的提问,也为了使自己对“理”的阐述更有说服力,想办法提供一个完美的例证当然是必要的。而《序剑》一文,正好可以承担起这样的使命。

现在再回头来看王阳明当年格竹子,格了七天七夜,不仅没有格出竹子的理义,身体还格出了毛病,于是选择了放弃。王阳明为什么没能格出竹子的理义,也许哲学家和学者们有各种各样的解释,但如果我们今天拿戴震格剑的方法来和王阳明格竹子作比较,其格不出来的原因,不是也可以窥知一二吗?

戴震于王阳明的学说是熟悉的,同时也是有批判的。在《孟子字义疏证》中,戴震就陆心源、王阳明的相关“理”论有过这样一段话:

陆子静、王文成诸人,推本老、庄、释氏之所谓“真宰”、“真空”者,以为即全乎圣智仁义,即全乎“理”,陆子静云:“收拾精神,自作主宰,万物皆备于我,何有欠阙!当恻隐时,自然恻隐;当羞恶时,自然羞恶;当宽裕温柔时,自然宽裕温柔;当发强刚毅时,自然发强刚毅。”王文成云:“圣人致知之功,至诚无息。其良知之体,皦如明镜,妍媸之来,随物现形,而明镜曾无所留染,所谓‘慎顺万事而无情’也。‘无所住而生其心’,佛氏曾有是言,未为非也。明镜之应,妍者妍,媸者媸,一照而皆真,即是‘生其心’处;妍者妍,媸者媸,一过而不留,即‘无所住处’。”此又一说也。程子、朱子就老、庄、释氏所指者,转其说以言夫“理”,非援儒而入释,误以释氏之言杂入于儒耳;陆子静、王文成诸人就老、庄、释氏所指者,即以“理”实之,是乃援儒以入于释者也。……陆子静、王文成诸人同于老、庄、释氏,而改其毁訾仁义者,以为自然全乎仁义,巧于伸其说者也。〔13〕

戴震指出,陆、王对“理”的认识同于老、庄、释氏,即认为人是自然全乎圣智仁义、全乎理的,故不必外求,这种唯心主义的认识论已经滑入援儒入释,因而也是戴震这样的醇儒要加以辨正的。既如此,戴震对剑的格物明理,或许某种程度上也可视作对王阳明格竹子的一次反拨吧?

当然,戴震对“理”的阐述及其格物明理的方法,对后世的学术影响是更为重要的,它不仅引导着乾嘉学者去从事近代式的分门别类的关于具体事物的学术研究,如程瑶田的《九谷考》、汪中的《释三九》等,即使在今天的人文和科学研究中也仍然具有方法论的指导意义。当年胡适就对戴震关于“理”的理论和求理的方法很是推崇,其在《戴东原的哲学》一书中说:“至于怎样寻求事物的通则,戴震却有两种说法:一种是关于人事的理,一种是关于事物的理。前者是从儒家经典里出来的,后者很少依据,可算是戴氏自己的贡献。”又说:“戴氏说理,无论是人情、物理,都只是要人用心之明,去审察辨别,寻求事物的条理。他说:‘事物之理,必就事物剖析至微,而后理得。’(《疏证》四一)段玉裁给他做《年谱》,曾引他的话道:‘总须体会孟子“条理”二字,务要得其条理,由合而分,由分而合,则无不可为。’(《年谱》页四五)他又《与段玉裁书》说:‘古人所谓理解者,即寻其腠理而析之也。’(《年谱》页三四)这三条须参互合看。他说‘剖析’,说‘分’,说‘析’,都是我们今日所谓‘分析’。他说的‘合’,便是我们所谓‘综合’。不分析,不能得那些幾微的区别;不综合,不能贯通那些细碎的事实而组成条理和意义。戴氏这样说理,最可以代表那个时代的科学精神。”〔14〕而戴震在《序剑》篇中的格剑,正好就是他这种科学精神的一次成功的践行,所以对今天的人们的科学研究仍然是有启迪意义的。

虽然今天剑已经从我们的生活中悄悄退去,杜甫诗中那种士人们检书看剑的生活已经不复出现,侠客们一箫一剑走江湖的风采也随风逝去,但戴震格剑的努力还是大大丰富了中国传统的剑文化。以后,当我们有机会去欣赏一把宝剑的时候,但愿我们的脑海中会浮现出戴震《序剑》中的精美文字。

注释:

〔1〕杨应芹、诸伟奇主编:《戴震全书》第陆册,《东原文集》卷十一,合肥:黄山书社,2010年,第387-388页。

〔2〕郭知达:《九家集注杜诗》卷十八,洪业编:《杜诗引得》本,上海:上海古籍出版社,1985年,第278-279页。

〔3〕杨应芹、诸伟奇主编:《戴震全书》第陆册,《东原文集》卷十,合肥:黄山书社,2010年,第375页。

〔4〕杨应芹、诸伟奇主编:《戴震全书》第伍册,《考工记图》“桃氏为剑”段,合肥:黄山书社,2010年,第358-359页。

〔5〕均见《文苑英华》卷一百二,明刻本。

〔6〕〔元〕虞集:《道园学古录》卷一,《四部丛刊》景明景泰翻元小字本。

〔7〕〔8〕〔9〕〔10〕〔11〕〔13〕杨应芹、诸伟奇主编:《戴震全书》第陆册,《孟子字义疏证》卷上,合肥:黄山书社,2010年,第149、150、151、152、153-154、164-165页。

〔12〕〔清〕戴震:《戴震文集》附录,赵玉新点校,北京:中华书局,2006年,第226页。

〔14〕胡适:《戴东原的哲学》,长沙:岳麓书社,2010年,第38-39页。

杂志排行

学术界的其它文章

- 邑,城在乡土中

——中国城镇化的自我逻辑 - 当前中国的收入分配状况

- Culture Self-Consciousness in Transmission of Chinese Philosophy from the Perspective of English Globalization

—— Taking the Belt and Road Initiative for Example - On the Construction of Deepening Anti-corruption Mechanism

- Escape as a Mode of Existence:On Ruan Ji’s Escapism Complex

- Analysis and Comment on “Freedom”

—— Based on Liang Qichao’s On Freedom