美国臭氧污染控制经验及其对中国的启示

2018-04-28李媛媛黄新皓

■文/ 李媛媛 黄新皓

《大气十条》实施以来,尽管中国空气质量总体改善,但是东部城市颗粒物污染负荷仍然较高,京津冀、长三角和珠三角地区臭氧污染开始显现。目前中国臭氧污染防治工作刚刚起步,面临着多方面的挑战。因此,中国亟须研究臭氧污染防治对策,在保证有效控制颗粒物污染的基础上,力争臭氧污染状况得到好转。美国在臭氧污染防治领域积累了丰富的经验,值得借鉴。

一、美国臭氧污染控制的主要措施

(一)制定严格的环境质量标准

1971年,美国环保局(EPA)制定了臭氧浓度的“一级标准”和“二级标准”,排放上限为0.08 ppm。2015年,EPA进一步收紧8小时臭氧标准降至0.07 ppm。美国《清洁空气法》还要求各州制定一个州执行计划,以使全美所有地区达到并维持国家环境空气质量标准。对未达标的州,州政府应在原有的管理计划中增加新的臭氧排放标准,并按照EPA的规定在未来3-7年内达到新标准要求。在此期间,EPA对其执行原有臭氧排放标准。

此外,EPA还制定空气污染物排放标准,据统计,美国针对大气污染物固定源的排放标准体系中涉及挥发性有机物(VOCs)的标准有20多项,涵盖了几乎全部的石油工业与化工行业,特别是对金属表面喷涂、聚氯乙烯、聚氨酯涂料等有机化工行业进行了严格规定。

(二)制定臭氧前体物排放清单

EPA负责开展大气污染物排放清单的研究和编制工作,根据州和地方环保局提供的数据每年发布一次。EPA将污染源分成了点源、非点源、道路源、非道路源以及野火源五大类,分别研究制定了每类污染源所排放的不同污染物具体的数据收集和估算方法,并且形成了相应的技术指南。

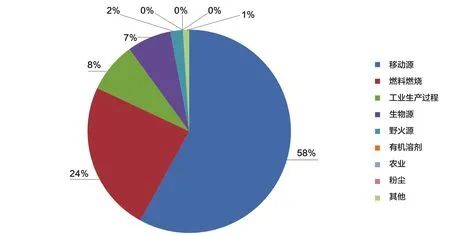

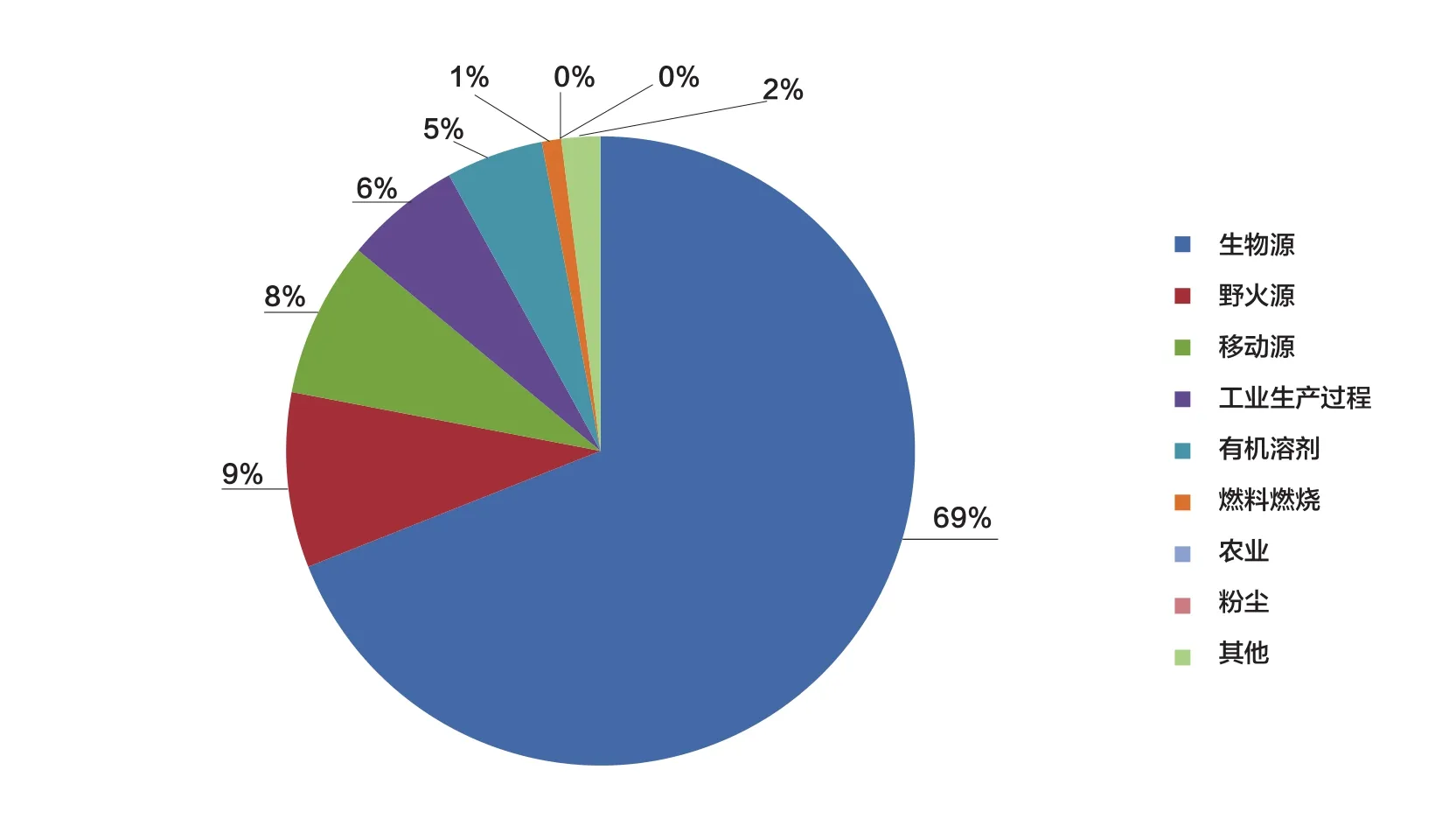

根据不同污染源排放清单(见图1和图2)的源解析表明,移动源是NOX排放的第一大源,其次为燃料燃烧;对于VOCs来说,生物源排放的VOCs最多,其次为野火源和移动源。

图1 美国NOX排放清单源解析

图2 美国VOCs排放清单源解析

(三)建立时间-空间控制区划

臭氧浓度因其形成条件而具有强烈的季节性,美国不同地区根据臭氧浓度的特征制定了各自的“臭氧季度”,只有在臭氧季度内国家以及州和地方监测站才需要对臭氧进行24小时连续不断的每小时均值浓度监测。此外,不同地区在其臭氧季度内还要承担额外的前体物排放削减额度。

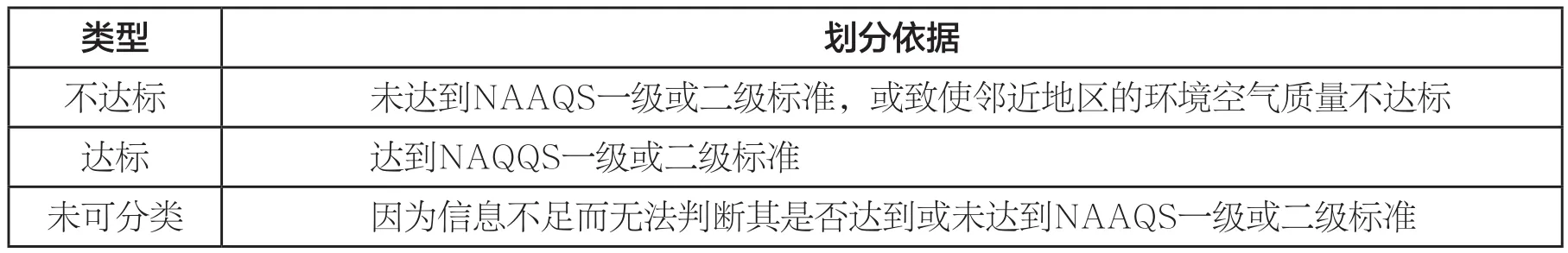

根据环境空气质量标准,把全美划分为三种类型的臭氧区域,即达标区、不达标区以及未可分类区(表1)。其中,不达标区还需采取额外措施:控制NOX的合理可行控制技术、防治VOCs的第二阶段措施、加强监测、使用锅炉清洁燃料和新技术等。

(四)形成覆盖全国的臭氧监测网络

为了监测臭氧浓度和其他污染物浓度,先后建立由4000个子站组成的、由州和地方政府运行并管理的SLMS(State and Local Air Monitoring Stations)网络;主要位于乡村区域的CASTNET(Clean Air Status and Trends Network)网络。随后,EPA要求各州或地方在臭氧污染严重地区必须开始建立光化学评估监测站,全面监测臭氧和其前体物以了解臭氧污染发生的原因。

(五)制定区域控制政策

EPA授权各个州自行制定和执行州实施计划控制臭氧污染,主要在州内、州际和国际尺度上对臭氧污染进行全面防治。

1.州内尺度

美国于1967年成立了加州空气资源委员会(CARB)。CARB制定了比EPA更加严格的污染物排放标准。在CARB的领导下,1976年到2014年,加州南海岸空气盆地8小时臭氧浓度超标的天数降低超过了四分之三。1990年成立了臭氧传输委员会(OTC),负责美国东北部11个州和华盛顿特区的臭氧运输工作和规划,推动NOX交易制度。EPA和各州的环境委员会在1995年5月成立了臭氧传输评估组,在更大尺度上解决臭氧不达标问题。

表1 美国环境空气质量区域划分标准

2.州际尺度

2005年3月,EPA公布了《州际清洁空气条例》(CAIR),该条例目的是最大限度削减跨州界传输的污染物。条例要求东部28个州减少NOX和SO2的排放,防止下风向颗粒物和臭氧污染。通过实施CAIR及相关减排项目,NOX污染控制取得了显著的成效。

2011年7月,EPA制定了《跨州空气污染条例》(CASPR)代替CAIR。CASPR要求东部25个州减少臭氧季度内NOX的排放,帮助下风向各州达到臭氧国家质量标准。CASPR于2015年1月正式生效,EPA希望实施CSAPR后,在臭氧季度内每年NOX排放量可减少34万吨。

3.国际尺度

为了解决跨界空气污染导致的酸雨问题,加拿大和美国于1991年签订了《加拿大-美国空气质量协议》,致力于在科学和技术上进行协作进而削减SO2和NOX排放。1997年,两国又签订了《关于开展解决臭氧和PM跨界污染的合作协定》。随后于2000年签订了《臭氧附件》,目标是通过削减NOX和VOCs的排放,达到两国制定的臭氧空气质量标准。美加两国的努力取得了一定的成效,两国500公里边界上的长期监测站数据显示:自2002年开始,两国的臭氧年平均水平有显著下降。

(六)分析污染控制技术路径

EPA根据不同的行业制定了控制技术指南(CTGs) ,例如管线泄漏问题是石化企业最难控制的污染源,EPA编制了《泄漏检测与修复:最佳技术指南》,建立了完善的VOCs泄漏检测方法和散逸排放评估体系。对于涂料加工、印刷等行业则采用无毒或低毒、不易挥发的原材料代替有机溶剂来减少VOCs的排放。除了对VOCs进行源头控制外,还通过燃烧、催化等方式使其转化为对环境无害的CO2和H2O。

EPA也发布了相应的选择控制技术(ACTs)记录了不同行业控制NOX排放的技术以及相应的成本。这些控制技术分别从源头和末端削减NOX排放,例如对于发电厂而言,控制技术措施包括延长吸收NOX路径、更改催化还原手段等。

(七)加强科学研究

1. 判定VOCs的活性

VOCs包括100余种物种的混合体,而且除了各种组分的浓度水平的差异外,化学活性差异也非常大。为了有效地降低臭氧的浓度水平,EPA有权限将活性较低的VOCs从污染物控制列表中剔除。通常,EPA用乙烷的活性作为对比来判定某种组分的活性。如果在假定条件下,某种组分的活性低于或者与乙烷的活性相当,那么就判定该种物质的活性可以忽略不计,反之亦然。EPA用两种方法来比较乙烷和某种物质的活性:(1)羟基反应速率(Koh);(2)最大增量反应活性(MIR)。

2. 经验动力学模拟方法曲线

臭氧的生产量与VOCs和NOX并不是简单的线性关系,因此不能简单地通过控制前体物的排放量来降低大气中臭氧的浓度。1977年,EPA提出了经验动力学模拟方法(EKMA)。不同浓度的臭氧前体物NOX和VOCs均可生成一个臭氧峰值,利用这一峰值和相应的前体物浓度就可得到关于臭氧峰值的EKMA曲线,该曲线可以直观反映臭氧和前体物的非线性关系。

二、中国臭氧污染控制面临的挑战

目前中国对臭氧污染控制尚处于起步阶段,存在以下突出问题:

一是臭氧污染基础研究工作还不够完善。中国对臭氧污染的基础性研究还不够完善,尤其是缺乏关于臭氧的形成机理、传输机制、危害机制、预测预报机制以及科学制定减排量的研究,导致无法为政策的制定和标准的建立提供理论支持。

二是臭氧监测机制还不完善。目前臭氧监测数据依然是制约中国臭氧污染机理研究和控制策略制定的瓶颈因素之一。中国现有的空气质量监测站大多集中在城市区域,缺乏农村以及城市下风向的监测点位,臭氧监测站覆盖面太小,数量也少,这就导致监测数据缺乏以及数值准确度过低,制约了对区域环境臭氧质量的系统评估。另外就监测项目而言并未对VOCs进行全面系统的监测,导致目前VOCs的排放量仍然是笔“糊涂账”。

三是臭氧及其前体物排放清单编制方法还不完整。中国臭氧及其前体物排放源构成复杂且相关信息获取困难,在源分类、排放因子选取、活动水平数据获取和处理等技术方法以及动力学计算模型的研究上有较大的差异,相应的管理机制还未建立,因此系统的臭氧前体物排放清单在中国全国范围内较少见到,成为当前制约中国臭氧污染防治和管理的瓶颈之一。

四是缺乏臭氧污染控制区划。由于臭氧污染具有时效性,中国还没有科学地划分出臭氧污染较重的时间、空间区域,进行重点监测,也未提出针对污染较重的区域制定更加严格的标准和相应的管理措施。

三、对中国臭氧污染防治工作的建议

针对当前中国臭氧污染防治面临的问题,借鉴美国经验,对中国臭氧污染防治提出如下建议:

(一)加强臭氧污染基础研究工作

环保部门应该组织相关科研机构丰富臭氧污染基础理论研究,开展有关臭氧的形成机理、传输机制、危害机制、预测预报机制的研究,还应加强不同气象条件、不同颗粒物浓度下以及NOX和VOCs浓度比例对于臭氧污染的影响研究,为科学地制定臭氧污染控制政策提供理论支撑。

(二)完善臭氧前体物排放标准体系

基于环境控制技术和环境质量目标,一是在制定环境标准时,开展成本—效益分析,确保环境标准的科学性;二是进一步完善NOX和VOCs排放标准:(1)制定和完善行业排放标准。主要是针对火电厂、燃煤电厂、石油、涂装作业、有机化工等重点NOX和VOCs排放行业,制定有针对性的行业排放标准;(2)完善以及制修订工业设备排放标准;(3)鼓励地方环保部门以国家层面的排放标准为基准,制定更加严格的NOX和VOCs排放标准。

(三)建立中国臭氧监测网络,提高臭氧监测网络覆盖率

中国不能完全照搬发达国家全国范围的监测,应从国情出发,先在经济发达地区试行,再推广典型区域网络到国家监测网络。同时,中国还应该设立VOCs监测点位,对全国VOCs排放水平进行全面监测。

(四)制定包括臭氧前体物在内的污染源排放清单,出台《国家污染源排放清单编制方法》

尽快出台《国家污染源排放清单编制方法》,建立包括臭氧前体物排放清单在内的污染源排放清单。为了保证用于开展清单排放数据来源的可靠性和真实性,中国还应建立排放清单数据库,实现排放清单的动态更新。

(五)建立时间、空间两层面结合的控制区划

中国应该尽快在不同的城市收集臭氧8小时浓度值,制定该地区的臭氧季度,在臭氧季节内各地区要承担额外的消减任务;根据地区连续三年的8小时臭氧浓度高值是否超过臭氧空气质量标准,对臭氧空间控制区划是采用达标区和不达标区的划分,对未达标地区等重点区域要实行更加严格的管控措施。