从东坡为妻妾所作词看其思想转变

2018-04-26王渤菡

王渤菡

摘要:苏轼写给妻妾的词有明确记载的共8首,从这8首词词风的变化,鲜明地反映了苏轼人生境界的变化,即随着经历的不断丰富,佛学渐渐成为苏轼寻求慰藉的精神武器,使其词最终充满了佛禅趣味与人生哲理,苏轼也从一个会因物喜,因己悲的积极入世的儒生一步步的转向了一个清净无欲、平和豁达的老者。

关键词:苏轼;女性词;思想转变

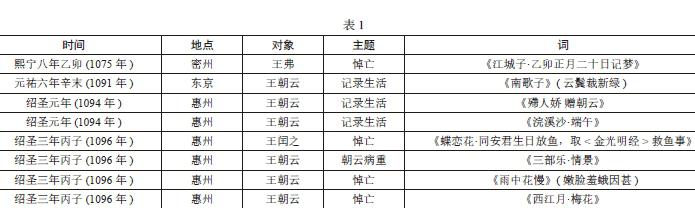

对于东坡之词,学者历来的研究主要集中在其词全面改革词风之作用,因而对于豪放词的研究占据了苏词研究的主要地位。事实上,读东坡之词我们不难发现,在其现存词作中,婉约词反而占据了大量的比重。固然,通过其豪放词的研究能较为直接的看出东坡词风的转变与革新,但是通过对其自身婉约词的变化,我们更能鲜明的感受到其对于传统词学的继承与发展以及其词风格的变化。婉约词题材广泛,女性则是传统婉约词的典型代表,而东坡的词中也有不少的女性词,从其所写女性对象来划分,可分为这样三类:一是闺怨词,二是赠伎词,三则是写给妻子的词,其中包括悼亡词。本文主要分析的是其写给妻妾的词,苏轼先后有过两位妻子,第一位是王弗,第二位是王闰之,除两任妻子之外,还有一位有明确记载的是其爱妾王朝云。苏轼写给这三人的词共有8首,按时间先后顺序如表1:

从8首词所作的时间来看,乌台诗案之前所作词只有一首《江城子·乙卯正月二十日记梦》,乌台诗案之后有7首,而乌台诗案是东坡词风一个明显的转折点。

从乌台诗案之前的这首《江城子·乙卯正月二十日记梦》[1]来看:

十年生死两茫茫。不思量。自难忘。千里孤坟、无处话凄凉。纵使相逢应不识,尘满面,鬓如霜。

夜来幽梦忽还乡。小轩窗。正梳妆。相顾无言、惟有泪千行。料得年年肠断处,明月夜,短松冈。

这首词历来被评为悼亡之作的经典,唐圭璋先生曾评:“此首为公悼亡之作。真情郁勃,句句沉痛,而音响凄厉,诚后山所谓‘有声当彻天,有泪当彻泉也。”[2]足见这首词在人们心中引发了何种共鸣,那么为何这首词的情感能够如此悲切呢?一方面这和苏轼所用手法有关,而另一方面则和苏轼在其中所暗藏的生活艰辛之感有关。夫妻生死相隔已十年,时间的距离、空间的距离本已不可跨越,而更可悲的是即使能够跨越了生与死、时与空的距离,再次相逢,怕已是不相识,“尘满面,鬓如霜”仅短短六字就道出了苏轼十年来的生活,政治上屡受打击,坎坷失意,这六字读来便蕴含了对人生的无限感慨与无奈。下阙苏轼的一场梦仿佛让二者重逢,重逢之时,却满腹沉重,有千言万语不知如何说起,然而转眼重回现实,只能在每年孤独的思念亡妻,梦境与现实之对比更加重了词作的悲痛与伤感。

从这首悼亡词来看,苏轼所抒发的不仅仅是对亡妻的思念之情,其中还蕴藉了苏轼自妻子死后十年来政治变动,人生失意的无限感慨,这加重了整首词的情感氛围,可以说这是苏轼早期思想的代表,即在词作中蕴含对儒家入世的追求与现实之间的矛盾,此时的苏轼经历了反对王安石变法,主动调任杭州,后又调职密州,在这一时期,苏轼积极入仕的政治抱负初步遭到了打击,因此在这一时期,我们可以发现苏轼的思想正处于一种转变的矛盾期。但这一时期,苏轼的思想仍是以积极入世的儒家思想为主导。

但在1079年元丰二年苏轼经历了乌台诗案,其后又相继被贬黄州、惠州、儋州,其思想也随着生活的遭遇发生了明显的变化,从其在这之后写给妻子的词的风格的变化中,可以明显地看到苏轼其思想内涵和境界上的转变。

殢人娇 赠朝云[3]:

白发苍颜,正是维摩境界。空方丈、散花何碍。朱唇箸点,更髻鬟生菜。这些箇,千生万生只在。

好事心肠,着人情态。闲窗下、敛云凝黛。明朝端午,待学纫兰为佩。寻一首好诗,要书裙带。

这首词作于苏轼被贬惠州时期,是写给其妾王朝云的词。上阙开篇写到维摩境界,这是指佛家清净无欲的境界,苏轼用维摩诘自喻,清静修行,对女色已不动心,但仍有妻子。又把朝云比作散花的天女,写朝云姿态之美以及品格之高洁,赞美她对自己的相伴相随。整首词旨在抒发朝云清净高洁的品质与美好的姿态,注重对女性品格的描写,而这首词的情感不同于前人的女性词,也不同于之前的《江城子·乙卯正月二十日记梦》,它将禅宗思想同情感抒发结合在了一起,用禅宗典故描写自己与朝云之间的情感,使全词由普通男女之情上升到充满禅趣哲理的道人家风。但这首主要是苏轼描写自己平日生活的词作,从其后,1096年为王闰之所作的悼亡词《蝶恋花·同安君生日放鱼,取<金光明经>救鱼事》[4]这首词来看,同《江城子》之间的对比更为明显。

泛泛东风初破五。江柳微黄,万万千千缕。佳气郁葱来绣户。当年江上生奇女。

一琖寿觞谁与举。三个明珠,膝上王文度。放尽穷鳞看圉圉。天公为下曼陀雨。

这首词,以佛家习俗为闰之资福,又提及苏轼三子,透过王文度的典故表明三子与父、母之间的幸福生活,传达出了三子与闰之之间的母慈子孝的生活,歌颂闰之待三子都视如己出,表达了苏轼对闰之的敬爱与感恩。同《江城子》对比而言,这首词也传达出了对妻子的思念之情,但卻似乎没有如《江城子》一般有着沉重的悲痛与孤寂,事实上,从时间上来看,闰之同苏轼共同度过了25年,而这25年也是苏轼人生波动很大的一段时期,并且苏轼在其墓志铭中发出“惟有同穴”的感慨,所以闰之在苏轼的心中一定有着十分重要的地位,那么为何这首词中苏轼的情感转变如此之大呢?联系苏轼的生平,其在任杭州通判时,对于佛家思想已有了初步的吸收。及贬至黄州,政治上的失意和不得志,又使他进一步转向佛老,而到了惠州时,佛老思想又成为其政治解脱的精神工具,其对佛理钻研更精,亦影响了他对于情感的看法,主要表现为对情感的宽解与得到佛理的慰藉,这反映出了东坡对的人生感悟变得更为旷达。因此,他在怀念闰之时,不是悲痛、痛苦而是更为豁达、真挚的将自己的思念之情蕴于对妻子的祝福和祈祷。而在随后在王朝云病重时所作《三部乐·情景》[5]这首词中:

美人如月。乍见掩暮云,更增妍绝。算应无恨,安用阴晴圆缺。娇甚空只成愁,待下床又懒,未语先咽。数日不来,落尽一庭红叶。

今朝置酒强起,问为谁减动,一分香雪。何事散花却病,维摩无疾。却低眉、惨然不答。唱金缕、一声怨切。堪折便折。且惜取、少年花发。

又流露出了同《蝶恋花》不同的情感,这首词一方面仍用维摩、天女比喻自己和朝云,用月、妍绝,来形容朝云之美,可以看出苏轼仍然将情感寄托在佛理中寻求慰藉,但是另一方面朝云跟随自己到惠州染上瘟疫而病重的事实,却让他不禁发问,为何明明是维摩诘有疾,天女为问疾者散天花,而最后维摩诘无恙,天女却得了病?王朝云的病让认为已经看淡世事的苏轼的内心又起了波澜,因为此时在两位妻子的先后离去,随着苏轼被贬谪到各地,他的身边只剩下朝云一个人相伴相随,而这相伴相随却被时疫所夺,朝云重病,意味着朝云死后,苏轼身边在无侍妾陪伴,更何况朝云又是苏轼的红颜知己。因此同《蝶恋花》相比,虽然苏轼的内心已深深归入佛老,但知己的将要离去,仍让他多了一份凄凉与惨淡。同时作者虽然悲痛伤感,但同《江城子》相比,作者表现出的伤感是借助佛家典故,因而多了一份含蓄与委婉,而不是同《江城子》一般的深沉与浓烈。同时词到此并未完结,而是在结尾写到堪折便折,惜取花发,蕴含了词人对生死无常、光阴易逝的感慨,劝诫人们珍惜时光,依然将人生哲理入词,使词由简单的儿女情感上升为人生哲理的感悟,这正是苏轼此时思想深受佛老思想的影响。而对王朝云的悼亡词《西江月·梅花》[6]:

玉骨那愁瘴雾,冰姿自有仙风。海仙时遣探芳丛。倒挂绿毛幺凤。

素面翻嫌粉涴,洗妆不褪唇红。高情已逐晓云空,不与梨花同梦。

上阕通过赞扬岭南梅花的高风亮节来称赞朝云不惧瘴雾和凄苦而同词人一道来到岭南瘴疠之地,下阕则通过赞美梅花的艳丽多姿来写朝云的美丽。全词以花喻人,歌颂了朝云的高洁品质,表达朝云对自己的陪伴和不弃以及互为知己的情谊。苏轼到了晚年,身边只留下了朝云这一位知己相伴,虽然此时苏轼经历了人生中的跌宕起伏,在佛经中寻求精神慰藉,心绪已变得平淡豁达,但是此时,佛经的安慰显然已经不能阻挡朝云之死,以及其带给苏轼的悲痛,但同是悼亡词,《江城子》写苏轼的思念与丧妻的悲痛之情,融入了自己人生失意的无奈,但《西江月》则已经完全摒弃了人生失意的成分,只是歌颂朝云的美好品格,并在其中蕴藉了作者的思念与哀伤,词的整体意境更加的豁达和平和,这不得不说是苏轼晚年转向佛老思想的影响。

从苏轼写给妻子的这几首词中我们能明显的感受到其词风的变化,正是同作者的经历感受相一致,从中我们可以看出作者由一个有大喜或大悲,由物伤情的儒生一步步的转向了一个“一念失垢污,身心洞清净”的平和、豁达的老者。

苏轼为妻妾所作词虽然数量不多,但从这几首词中词风的变化十分明显,可以看出乌台诗案确实是苏轼词风的一个转折点,就其这几首词,尤其是其悼亡词而言其风格由沉郁、悲痛渐渐转变为平和、豁达,最终充满了佛禅趣味与人生哲理。其风格的变化鲜明地反映了苏轼人生境界的变化,随着其政治上不断的遭受打击、人生经历的不断丰富,佛学渐渐成为苏轼寻求慰藉的精神武器,苏轼从一个会因物喜,因己悲的积极入世的儒生一步步的转向了一个清净无欲、平和豁达的老者。

同时,苏轼为妻妾所作词并未拘泥于传统题材和传统对象,而是首先将悼亡题材入词,并从描写对象、词的风格境界等各方面对传统女性题材词实现了破体,是其“以诗为词”理论的重要表现。因此,我们可以看到尽管学者们长久以来专注于对苏轼豪放词的研究,从中寻找其对词的突破和发展,然而从其婉约词中,我们同样可以感受到其“以诗为词”的表现。事实上,从他的这些词中我们也可以看出东坡的词其实无意于自己风格如何,但都一定是自成一体的,他所有词的写作都是基于情感表达的需要,而词就是满足这种情感表达的工具,所以他才能够打破原有题材、音律的束缚,来创作自己喜欢的非常自由的词,正如秦观所说:“苏氏之道,最深于性命自得之际;其次则器足以任重,识足以致远;至于议论文章,乃其与世周旋,至粗者也。阁下论苏轼,而其说止于文章,意欲尊苏轼,适卑之耳。”[7]也就是说苏轼之所以为苏轼,最核心的部分是他的性情,是他的性情得了自在。其次,是他有远识,能担大任,最后才是他的文章。所以我们在研究苏轼的时候,尤其是在研究苏轼的词的时候,不应该有所谓的门户之见,简单地从婉约、豪迈来研究,而更多的应该关注他诗词背后的思想意义。

参考文献:

[1]鄒同庆.王宗堂.苏轼词编年校注[M].北京:中华书局,2002,第141页.

[2]唐圭璋.唐宋词简释[M].上海:上海古籍出版社,1981,第96页.

[3]邹同庆.王宗堂.苏轼词编年校注[M].北京:中华书局,2002,第759页.

[4]邹同庆.王宗堂.苏轼词编年校注[M].北京:中华书局,2002,第776页.

[5]邹同庆.王宗堂.苏轼词编年校注[M].北京:中华书局,2002,第779页.

[6]邹同庆.王宗堂.苏轼词编年校注[M].北京:中华书局,2002,第785页.

[7]秦观.答傅彬老简.[Z]