社会组织员工品牌内化的价值和建构

2018-04-26顾丽娟

文/张 冉 顾丽娟

一 问题的提出

社会组织是不以营利为目的、主要在公益慈善领域中开展各种志愿性活动的非政府性组织。作为提供社会公共服务的基本主体之一,社会组织在我国社会和经济发展中发挥越来越重要的作用。然而,我国社会组织数量快速增长的同时却遭遇质量瓶颈如服务水平不足、组织公信力不断下降,而其中主要原因之一就在于社会组织缺乏认同组织宗旨的高素质人才队伍,从而导致一些非营利从业人员工作动力不足,组织人才流失现象明显,有损组织公信力的个人私利行为也屡见不鲜。

人力资源是组织的核心资源,这对于社会组织更是如此,这是因为社会组织所提供的产品多以服务方式呈现并主要依赖于人力资源作为载体来向外界进行传递。因此,如何让非营利从业人员“买入”组织宗旨、认同组织使命并在具体工作中展现出高质、有效的服务行为,是我国社会组织能力建设乃至整个第三部门健康发展的重要决定因素之一。社会组织有必要借助于员工品牌内化这种现代化人力资源管理手段,从而能够有效地向组织成员传递组织宗旨和价值观,使其以实际行动兑现对组织的品牌承诺。然而值得注意的是,目前国内学界针对社会组织员工品牌内化的研究却十分匮乏。为此,本文尝试对社会组织员工品牌化的理论内涵、价值及理论建构等方面展开探索性研究,以期拓展社会组织人力资源管理的理论研究并为实践部门提供相关启示和借鉴。

二 社会组织员工品牌内化的理论内涵

(一)员工品牌化的内涵:文献回顾

品牌内化是一个相对于品牌外化的概念。品牌外化主要面向顾客、捐赠者等外部利益相关者,是一个向外部(如公众、合作方)传递组织品牌价值的信息沟通过程,而品牌内化则主要面向组织自身及其成员,目的是把组织品牌理念传递并渗透于组织成员,从而能够借助于这些成员将组织品牌理念传递给外部受众。在学界,品牌内化有不同的称谓,如内化品牌、内部品牌建设和内部品牌化。[1]学者关于“品牌内化”的概念表述虽不尽相同,但学者们基本上认同:品牌内化而非品牌外化,是决定着组织服务成功的本质性要素。

从理论上看,品牌内化可从员工品牌内化和组织品牌内化两个层面来理解。关于员工品牌内化,国内外不少学者做了相关阐释。Mike等认为,品牌内化的本质是让组织内部成员能感受和认同品牌,用品牌价值指导个体与外界的互动行为。[2]相比较员工品牌内化,组织品牌内化的对象不仅仅是组织员工,而是拓展性地上升为组织全系统,强调整个组织为组织品牌价值的实现而进行的调整和变革。[3]可见,组织品牌内化主要是一个组织管理的范畴,而员工品牌内化的内容较为狭窄,是一个人力资源管理的概念。当然,组织品牌内化与员工品牌内化均为品牌内化的核心构成,两者相互关联,如组织品牌内化是员工品牌内化的基础,而员工品牌内化则是组织品牌内化在员工层面上的具体表现。限于篇幅,本文主要从人力资源管理视角展开员工品牌内化的针对性研究。

(二)社会组织员工品牌内化的理解

随着企业品牌内化研究的逐渐成熟,国外一些学者开始关注社会组织品牌内化(包括员工品牌内化)的研究。Helen和Steven指出,非营利品牌构建往往需要以咨询和参与的方式进行,涉及到员工和其他内部利益相关者,因此品牌内部化十分重要。[4]此外,有关非营利品牌内化策略,Laidler-Kylander和Simonin提出两点,一是承认和接受品牌所具有的强大内部角色并向组织成员宣传品牌,二是设立组织内部的品牌大使。[5]总体上,国外学者从社会组织品牌内化的价值和策略等角度进行了较深入研究,而国内却仅有个别学者涉猎此方面。例如,笔者基于文献研究认为,社会组织品牌内化尤为重要,这是因为品牌开发和实施的主体及信任和支持源首先是社会组织内部利益相关者而非外部捐赠者、客户等。[6]

社会组织员工品牌内化,是指社会组织面向组织工作人员(包括志愿者)传递具有公益、非营利性的品牌价值观,渗透和内化于其情感之中,使其在与外部利益相关者的互动中以实际行动兑现组织的品牌承诺、提升外部利益相关者的品牌体验感,最终实现组织的宗旨和使命。作为一个以非营利性为根本属性的组织,社会组织品牌内化的基本内涵异质于企业品牌内化,这具体表现为以下三个方面:第一,员工品牌内化目的的公益性。企业实行员工品牌内化是为了提高消费者的满意度和忠诚度,从而实现组织利润最大化,目的具有私益性;社会组织实行员工品牌内化则是为了更好地服务于社会,实现公共利益的促进,其内化活动具有典型的公益属性。第二,员工品牌内化对象的复杂性。企业员工品牌内化活动主要面向企业内部员工,而社会组织品牌内化对象则较为复杂,内化对象不仅要包括那些有酬员工,还应包括与组织不具有劳动关系的志愿者,这是因为社会组织受限于资源,有时也需要志愿者的劳动捐赠并因此需要通过他们与社会公众的互动来传递组织所倡导的品牌价值。第三,员工品牌内化驱动的一线化。企业员工品牌内化多为组织自上而下推动,是企业所有权主体(如股东)为扩大组织收益、提高顾客满意度而对员工实施的品牌内化活动。然而,社会组织具有典型的结构扁平化特征,强调员工的管理参与。因此,其员工品牌内化除了组织领导驱动外,更倡导组织成员尤其是一线工作人员的参与。实践中,一些人士从业于非营利部门的根本动机不在于报酬或职位高低,而在于对组织价值观(如服务于社会)的认同。因此,这些人员在加入社会组织后本身就会具有较强的品牌内化程度,从而能够成为员工品牌内化的实施主体,如工作中会主动向新进员工践行组织品牌价值的传递和交流。

三 社会组织员工品牌内化的价值分析

(一)基于个体层面的员工品牌内化的价值

个体层面的员工品牌内化的价值主要体现在价值识别、价值买入和价值激励这三个层面。第一,帮助组织员工识别组织价值,引导和规范员工个体行为。实践中,人们选择社会组织从业存在着私益或公益交织的多重动机可能。在此背景下,一些社会组织本身内部价值宣传和引导不足,并受到外部多种发展不利困素如传统体制的桎梏、第三部门声誉毁损事件的影响,非营利从业人员与组织往往成为彼此“最熟悉的陌生人”,工作方向迷失,从而行为失范。然而,员工品牌内化则能够为非营利从业人员打开一盏明灯,帮助他们理解组织品牌价值,引导、规范和优化他们的工作行为。第二,促进组织员工“买入”社会组织的品牌价值。组织员工间或组织与员工间的目标冲突,有时并非经济利益的冲突,而是由对组织价值认同度和匹配度的差异所引致的。相关研究表明,三分之一以上的社会组织员工职业认同度很低,这一定程度上折射出组织员工对社会组织价值体系接受度的问题。[7]社会组织是一个价值观导向的组织,因此,其组织员工也应以价值驱动为主。作为一个对其成员进行品牌价值“销售”的过程,员工品牌内化有助于实现非营利从业人员对组织宗旨和使命的“买入”,从而提高个体工作偏好与组织价值观的匹配度。第三,弥补社会组织激励的不足。总体上,相比较政府和企业,社会组织员工激励手段较为贫乏,当社会组织从业人员面对非营利事业所带来的压力(如劳动捐赠和低薪酬下的经济窘迫)和疲倦时(如服务特殊人群时的情绪耗竭),品牌内化将化身为面向这些人士的“非货币化激励”。此时,内化于非营利从业人员内心之中的公益使命感和责任感,将成为这些有志人士为社会公益事业持久奋斗的动力。

(二)基于组织层面的员工品牌内化的价值

从组织层面来看,社会组织员工品牌内化的价值主要体现在以下三个方面:第一,有助于优化社会组织人力资源管理,提高员工忠诚度。人力资源是组织“第一资源”,因此,人力资源管理常被视为社会组织管理的核心内容,而员工品牌内化则是社会组织人力资源管理的创新手段。第二,有助于优化服务质量,提升社会组织声誉。社会组织服务质量的优劣直接影响社会公众对其信任水平的高低,而组织服务质量高低又取决于提供服务的人才队伍,取决于非营利从业人员能够对外部公众呈现出符合组织宗旨、体现组织品牌价值的服务行为。一个成功的内部品牌化,将使得非营利工作人员在对外互动过程中有效地用品牌价值来指导其工作行为,并化身为“品牌大使”,向外部传递出明确、积极的品牌信息,而外部公众则可通过此过程的正向体验来形成对社会组织信任资本的积累。第三,有助于提升组织资源获取能力,获得未来竞争优势。随着社会服务领域主体多元化的进一步推进,使得我国社会组织面临着包括顾客、资金在内的资源压力。尽管员工品牌内化是一个内部的人力资源管理活动,但该活动却通过员工品牌认同水平的提升和适宜性品牌行为表现使社会组织获得公众信任,从而有利于提升组织的资源获取能力。

(三)基于社会层面的员工品牌内化的价值

社会组织员工品牌内化在社会层面上的价值主要表现在以下三个方面。第一,有利于社会组织产品质量的提升,使其服务对象成为最终受益者。社会组织的客户常常低成本甚至免费获得组织提供的产品,这导致客户对社会组织产品质量进行评价的动机较弱。并且,社会组织所提供的产品多为无形服务,本身也较难评估。因此,在信息压缩条件下,客户在接受社会组织所提供的服务中,其利益往往会被一些持有私利目的和道德水平较低的非营利从业人员所侵蚀。然而,员工品牌内化,则有利于提升非营利从业人员品牌价值认知水平并使其在具体工作中积极贯彻,从而客户可以享受到社会组织优质的服务。第二,有利于提升公共部门的整体形象。公众对某个社会组织感受的好坏由他们对所有相似组织的平均印象所决定。[8]换言之,某个(些)社会组织声誉较差,也会对第三部门的整体形象产生影响,并殃及其它规范运作的社会组织。例如,2011年的“郭美美事件”就给我国第三部门声誉和公益事业带来了一定负面影响。在我国,社会组织是政府部门在提供或生产公共服务的重要合作伙伴,并且,受传统社会管理体制影响,我国政社关系还较为密切。结果是,社会组织员工公共服务的优劣将会间接影响公众对政府部门的看法。当然,员工品牌内化的成功实施,不仅可以促进公众对社会组织所提供服务的认可和声誉的提升,也会正向外溢至第三部门其它组织及相关政府部门,促进公共部门整体形象的提升。第三,有利于组织更好地履行社会责任,培育社会公益慈善精神。员工品牌内化是提高社会组织新时期胜任力的内部行动,有助于组织及其员工更好地落实具有亲社会主义典型特征的品牌行为,从而更好地实现组织使命、承担社会责任,促进社会公益精神的培育。

四 社会组织员工品牌内化的建构系统

作为一个系统性建构工程,社会组织员工品牌内化主要由品牌识别系统、品牌学习系统和品牌激励系统这三个子系统构成。

(一)品牌识别系统:社会组织员工品牌内化的依托载体

品牌识别系统,是社会组织向组织内外传递信息如组织使命和价值观的重要渠道。只有借助于品牌,社会组织利益相关者(包括组织内部成员)才能够有效、清晰地识别组织身份如服务定位和价值观等。一般而言,组织品牌识别系统包括抽象性内涵和具体性呈现两个层面。抽象性内涵是组织的品牌定位、宗旨使命和愿景描述,而具体性呈现则主要是组织内部标语、口号或宣传手册等承载品牌价值的实体,两者共同构成了社会组织的品牌识别系统。只有建立清晰的品牌识别系统,非营利从业人员才能对社会组织有着清晰的认识,社会组织也才能有效地激发组织成员发自内心的感召力量,提升组织凝聚力和向心力。

实践中,我国社会组织品牌识别系统的建立要谨防两种倾向:一是重具体轻抽象。这表现为组织较注重Logo、网站等外形化的品牌要素,忽视价值观、宗旨等抽象性要素。例如,我国一些基层社会组织的成立主要是为了争取上级经费,这些社会组织常常只明确了机构名称或标识等,但组织宗旨和价值观却较为模糊,从而导致组织工作人员难以理解组织存在的价值和使命。社会组织是一个价值观导向的组织,因此,抽象、理念性的品牌识别在社会组织员工品牌内化过程中尤为重要,正如Helen等所指出的,社会组织品牌除了包含名称、标志、设计等视觉要素与有形要素外,更应体现组织所持有的价值观及所追求的事业。[9]二是识别系统的同质化。我国社会组织的章程大多是依据民政部门提供的相关示范文本所制定的。然而,由于组织定位不清晰、人才缺乏等因素,一些社会组织在使命、宗旨等组织品牌理念层面存在相似的情况。尽管不同类别、工作领域、组织规模的社会组织均为社会和公共服务提供的非营利机构,都从属于公益促进的最高宗旨。然而,不同类别甚至每个社会组织的价值呈现都有其个性化的一面。例如,慈善组织的使命在于公益价值的创造,而经济类社团的使命却重在会员单位和行业利益的维护。

(二)品牌学习系统:社会组织员工品牌内化的实施本质

品牌识别系统建立后,社会组织需要通过品牌学习来推进员工品牌内化的实践,以将组织品牌价值观准确地传递给员工。总体上,社会组织品牌学习系统可分为程序化学习(即品牌培训)和非程序化学习(即品牌沟通)两个层面。一方面,品牌培训。即社会组织通过规范化培训来向员工传递品牌理念,目的是提高组织成员的品牌知识水平,从而提升其组织认同感和归属感,促进个体从业价值取向与组织品牌价值的契合。实践中,常见的品牌培训方法有发放员工手册、专题讲座等。当前,我国社会组织品牌培训中存有以下两个典型问题:一是培训对象的非均衡性。一些社会组织仅将组织中高层管理者作为品牌培训对象,却忽视那些与客户直接接触、为客户服务的一线人员的品牌培训;还有一些组织品牌培训仅限于内部领薪成员,却忽视志愿者的品牌培训,最终导致一些志愿者只有公益事业贡献的热情却缺乏志愿服务的专业能力。二是培训内容的狭隘性。实践中,我国大多数社会组织还缺乏准确、有效的员工品牌培训计划,培训内容多集中于专业技术和服务技巧,较少涉及组织价值体系和战略使命,这导致工作人员在服务过程中难以甄别组织真正的服务价值是什么,有效的服务该如何实施等。品牌培训的目的在于向组织员工传递品牌理念、强化品牌认知。因此,社会组织品牌培训在内容上应侧重于使命感、责任感等品牌价值观的传递。

另一方面,品牌沟通。即社会组织员工在组织内外互动过程中通过品牌理念的分享来进行品牌学习的过程。对于社会组织而言,品牌沟通的主要目的是通过品牌信息的交换和分享,使组织员工全方位地认识和讨论组织品牌信息,形成对组织品牌的整体印象。如果说品牌培训是组织推动的一种规范化学习,而品牌沟通则是一种离散性的品牌学习,学习形式可以是正式或非正式的,由组织推动或员工主导的。因此,除了为员工提供思想碰撞和交流的正式场合如内部会议、公告等,社会组织也应创造多元、非正式的品牌沟通渠道,如员工休息室、微信群,甚至茶杯上的品牌Logo都是品牌沟通的有效渠道。值得注意的是,具体实践中有不少社会组织领导者过多强调工作人员与外部客户的沟通,忽视内部成员间的沟通,领导与一线人员间的品牌对话也较为欠缺,从而导致组织员工工作执行力不高甚至会偏离组织使命要求,服务过程中也缺乏公益服务的成就感。

(三)品牌激励系统:社会组织员工品牌内化的保障手段

源于营利领域的品牌内化对于我国社会组织来说是一个新事物。为此,社会组织有必要采取相应的激励措施以增强组织成员对这一新事物的接受性和参与的积极性。一般而言,品牌激励实施的具体要求是:社会组织在面向组织员工进行品牌内化的过程中,将组织员工的品牌认知水平高低、品牌贡献大小与组织员工的激励程度紧密关联,如是否积极参与品牌培训、为品牌内化建言献策等,都可以成为社会组织奖励员工的重要依据。实践中,社会组织进行品牌激励时应综合运用包括物质激励、精神激励、目标激励和荣誉激励等多种激励方式,使品牌激励发挥最大效用。例如,对品牌行为相关指标表现较优异的员工实施正强化,如采取颁发奖状、点名表扬等激励措施;将组织品牌承载的内容融入于员工绩效考评和薪酬体系之中,以强化组织员工对组织品牌承诺和品牌行为表现的重视。

值得注意的是,部门异质化决定了社会组织在实施品牌激励时与政府和营利部门有所不同。受利润非分配性约束,非营利部门难以进行盈余分配并给予员工高水平的薪酬待遇。然而,以公益性为核心特征的社会组织往往持有经济激励厌恶感,组织所招募员工也具有较强的非货币化倾向。相关实证研究也表明,个体对社会利益促进、工作自主、工作生活平衡、工作挑战和管理参与等重视程度正向显著预测员工的第三部门从业选择。[10]因此,社会组织在实施品牌激励时可以采取与传统企业品牌激励异质化的手段如管理参与、工作挑战等非货币化激励,从而为组织员工品牌内化活动提供有效的保障。

总体上,在社会组织员工品牌内化全系统中,品牌学习系统是核心,这是因为其旨在向员工传递和分享组织品牌理念等信息,体现着组织员工品牌内化的根本内容,而品牌识别系统(如Logo)和品牌激励系统(如员工奖励)则主要用来支持品牌学习系统目标的实现。

五 结 语

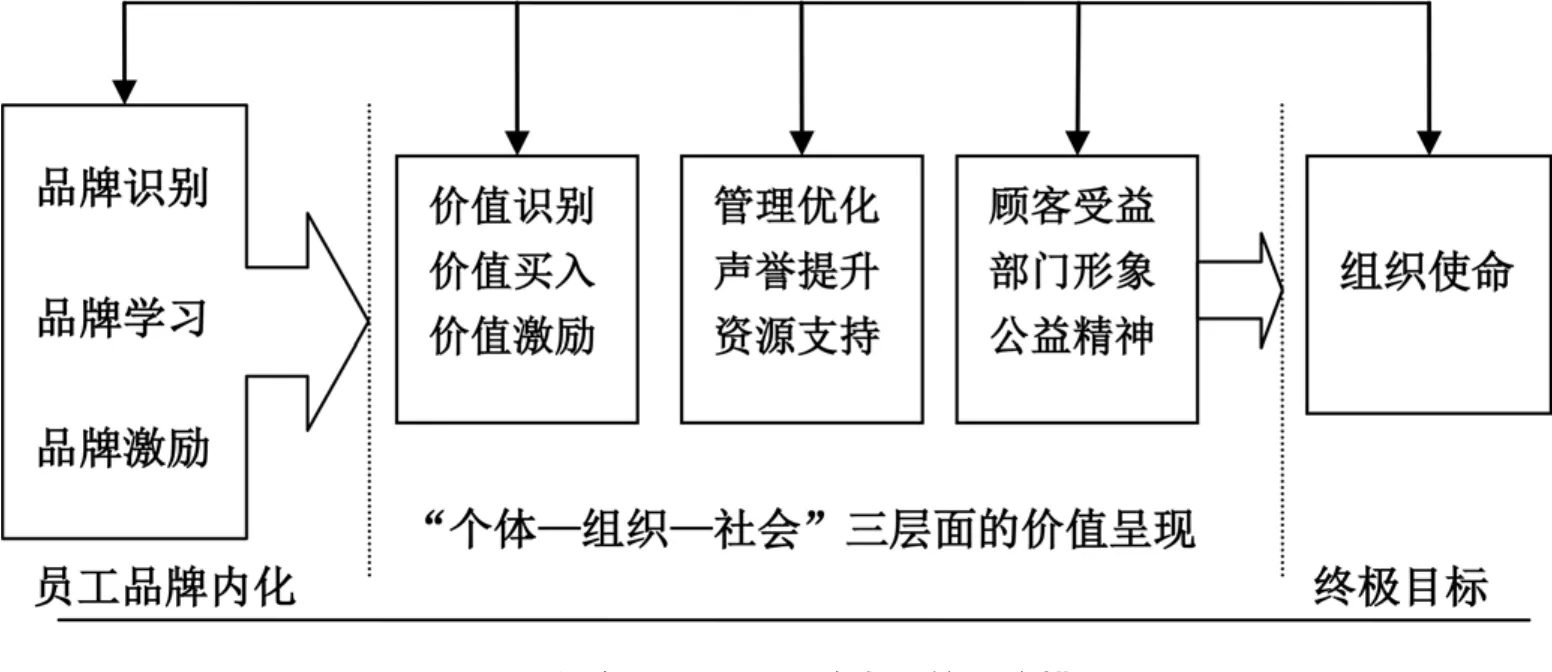

本文首先通过有关营利领域品牌内化的文献回顾,对社会组织员工品牌内化的理论内涵进行了界定,并强调:作为一个价值观驱动型的机构,社会组织有必要进行员工品牌内化。然后,又对社会组织员工品牌内化价值和建构系统进行了专门研究。基于此,本文总结和提出社会组织员工品牌内化的理论模型,即社会组织可以通过由品牌识别系统、品牌学习系统和品牌激励系统这三个子系统构成的组织员工品牌内化,来实现个体、组织和社会这三个层面的员工品牌内化价值,最终促进组织使命的达成(见图1)。本文的主要贡献在于:对社会组织员工品牌内化的理论内涵和构成系统进行了探索性阐释,深化了组织品牌内化和社会组织人力资源管理的相关研究,为第三部门实践者具体实施员工品牌内化活动提供相关启示和借鉴。

图1 社会组织员工品牌内化的理论模型

当然,文章中所提出的观点和构建系统主要是基于理论层面的一般性探讨,未来需要通过实证分析以更好地确定社会组织员工品牌内化的构念。同时,非营利从业人员包括有酬员工和志愿者,也包括内部管理者和面向外部公众的窗口人员,对于这些不同人群品牌内化内涵也会存在一定差异,未来研究中有必要针对不同类别的非营利从业人员展开专门研究。

注释:

[1]L.L.Berry,“Cultivating Service Brand Equity”, Journal of the Academy of Marketing Science, vol.28, no.1 (2000), pp.128-138;J.Bobula,“Internal Branding Becoming Hot Topic for B to B”, B to B,vol.90,no.11 (2005), pp.6-7; K.Punjaisri, & A.Wilson,“The Role of Internal Branding in the Delivery of Employee Brand Promise”,Brand Management, vol.15, no.1 (2007), pp.57-70.

[2]M.Betts,“Brand Competence”, Strategic Communication Management, vol.3, no.4 (1999),pp.10-16.

[3]白长虹、邱玮:《品牌内化研究综述:基于员工和组织层面的主要观点》,《管理世界》2008年第11期。

[4]S.Helen & L.Steven,“No Logo? No Way.Branding in the Nonprofit Sector”, Journal of Marketing Management, vol.23, no.1/2 (2007),pp.107-122.

[5]N.Laidler-Kylander & B.Simonin,“How International Nonprofits Build Brand Equity”,International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing, vol.14, no.1 (2009), pp.57-69.

[6]张冉:《国外非营利组织品牌研究述评与展望》,《外国经济与管理》2013年第11期。

[7]唐代盛、李敏、边慧敏:《中国社会组织人力资源管理的现实困境与制度策略》,《中国行政管理》2015年第1期。

[8]张冉:《品牌导向在我国非营利组织中的价值及构建》,《社会科学辑刊》2013年第4期。

[9]S.Helen & L.Steven,“No Logo? No way.Branding in the Nonprofit Sector”, Journal of Marketing Management, vol.23, no.1/2 (2007),pp.107-122.

[10]张冉:《相似还是不同?非营利部门与政府部门员工职业激励的跨部门比较》,《管理评论》2013年第6期。