由单一式宣传到价值型传播:典型人物报道范式的历史变迁*

——基于1960~2017年典型报道的内容分析

2018-04-26陈怀林

□文│徐 敏 陈怀林

典型报道是中国主流媒体重要的宣传题材,是我国新闻业中特有的报道形式。随着媒介环境的变迁,典型报道模式也会有所转变,典型人物同样被刻上不同时代的发展烙印。此前的典型研究多用质性的方法抽取少量案例进行比较,或是从宏观视角进行思辨性的分析。本研究是国内少见的关于典型报道的大型量化研究之一,以自1960年至今有关99位典型人物的104篇长篇通讯为研究样本,首次以实证主义的方式检测典型报道范式的长期演变过程,不仅能透视我国媒体工作者探索新闻规律的实践历程,还能结合中国社会发展的宏观背景,多元视角地阐释典型的历史消长与变迁,也为今后的新闻业“讲好中国典型人物故事”提供经验给养,具有现实意义和借鉴作用。

一、问题缘起及研究背景

典型报道的演变与社会变迁相共振。祝建华认为,不同时代背景下,宏观的社会环境及微观层面的受众特征均具差异性,此外,随着国情发展及政策重心转移,国家会调整典型的宣传目标。[1]以往的研究通过史料的梳理、质性的观察和个案的分析,察觉到典型报道的变化趋势,他们发现典型的形象建构发生了由“造神”到“塑人”的变化;政治话语为导向的传统宣传模式逐步遭受公众的疏离使得典型宣传式微,新闻话语逐步取代宣传话语;自2013年以来,在“传播好中国声音,讲好中国故事”的时代背景下,典型报道是在中国环境下传播社会主义精神文明的典范,新的发展势头使其仍具生命力。

1.典型报道的演变趋势

我国早期的典型报道过多地强调其教化功能,长期以来被贴上政治宣传的标签,典型人物曾被赋予神圣化、完美化的单一式形象。在社会主义革命和新中国成立初期,典型建构是凝聚社会共识的重要手段。20世纪80年代至20世纪末,我国不断提升的教育水平使得受众的认知感增强,人物“高大全”形象缺乏真实性从而偏离受众,典型报道也未达到预期的正面宣传效果。朱清河曾分析典型“式微”的原因,即随着改革开放的深入,大众传媒“政府喉舌”的单一角色逐渐多元化,以往高大全式的僵化手法是“单向度”价值诉求的产物,此类风格已言过其实。[2]因此新闻界开始不断反思以往典型夸张、失实的极端化报道手法,逐步去政治标签化,典型人物更具个性特征,回归真实性。而如今,新兴的媒体技术广泛普及,信息环境更具多元化和复杂性。麦尚文观察到新世纪起典型报道叙述策略和报道形态有所突破,典型的人物媒介形象多元化,报道模式也由单向宣传变为互动传播。[3]

可见,典型报道自20世纪40年代至50年代的发端期,60年代繁荣鼎盛的黄金期,到80年代初其影响力逐步减弱的衰退期,直至今日已有70多年的发展历程,纵观报道范式的长期变化,其逐步由宣传思维回归到新闻逻辑。传统的“通稿”模式已日渐消退,范式的转变体现在其内容、话语、采编及叙事方式等方方面面。

2.我国实践中的新闻传播规律

典型报道范式的转型与我国媒介环境发展密不可分,是媒体人不断自我审视的结果。尊重并遵循新闻规律地开展舆论宣传工作是我国媒体人的基本理念和普遍准则。在2016年的“2·19” 新闻舆论工作座谈会上,习近平总书记提出记者应“客观、真实、全面”地报道事实。新闻规律的基本要求在于真实、客观公正、全面公开等。[4]不同的历史文化传统与社会现实差异使不同国家呈现不同的社会发展规律,新闻活动亦是如此。[5]中国环境下的新闻规律强调中国根基、需结合本土经验,新闻舆论工作要解决中国的实际问题。[6]杨保军归纳我国新闻业的核心观念为“宣传新闻主义”,宣传是我国新闻工作的本位和出发点。[7]可见,我国新闻事业是为社会主义和人民服务,新闻工作者承担着必要的社会责任。

伴随着社会发展及媒介生态的迁延,我国媒体人正不断地探索、认识与掌握着新闻规律。在“文革”时期,报道的“宣传腔”呈现“单向灌输”的特征,传播模式缺少双向互动性;自1978年,我国新闻业进入新的发展时期,陈力丹曾指出改革开放后,新闻叙述发生了由“呈现意义”到“报道事实”两个维度间的转变,逐步遵循新闻传播规律,以满足社会多层次需求;[8]20世纪80年代的媒体行业是新闻改革与新闻本位的回归,新闻的媒介功能重新定位,认识到媒体不仅具宣传功能,还应为受众提供信息、传播知识或娱乐消遣等服务性业务;20世纪90年代以来,在党和政府的支持下,新闻记者扮演着事实真相的鉴定者和舆论监督者的角色,中国新闻实践强调官方议程中的参与性和影响力,需及时发现并解决社会问题;2000年以来,“人人皆记者”的新媒体环境中,新型的传播结构及“公民记者”的受众身份转型使网络舆论的影响力增强,传统媒体的可信度降低。但网络的自由尺度难以保证信息的客观公正,传统主流媒体受到严峻考验的同时,其舆论引导地位日益重要。媒体人对新闻规律的掌握受到受众的监督,受众对客观公正性的需求日渐提高。王润泽经过对我国当代记者的深度访谈后指出,他们在新时期对“服从宣传工作”的典型报道进行反思和修正,站在社会责任的立场,消弭“宣传”和“新闻传播”间的鸿沟,走出中国新闻人的实践特色。[9]

总而言之,典型报道是中国新闻工作者践行新闻规律的一面镜子,能折射出中国特色社会主义新闻事业的发展历程。典型报道范式的研究需系统化的方法加之完备的理论体系以实证主义验证这一历史演变。王辰瑶认为,近30年来的典型研究依然停留在如何“改造”典型报道的策略论上,思辨性地推导出典型报道的新模式,而非“被证实”。[10]由此可见,以新闻传播规律为理论指导,对典型报道施行标准化的量化测量可以弥补当前典型研究的空白。

二、研究设计

本研究采用内容分析法,以《人民日报》为研究样本,分析单元为每篇有关典型人物的新闻报道。

1.样本选取

《人民日报》是我国第一大报,是在中国社会有广泛影响力的权威性官媒。在典型报道的选取上,由于《人民日报》报道过的典型人物数量较多,本文则依据其代表性及重要程度对报道进行抽样,其需满足两个标准:其一,头版新闻通常会被视为重要程度最高、最具宣传价值的新闻内容,因此相关典型报道需发表在《人民日报》头版;其二,新闻的体裁需为长篇通讯。

因20世纪60年代是我国典型人物宣传最为鼎盛时期,出现了如雷锋、焦裕禄等深深嵌入几代人的集体记忆中,“经久不衰”且影响深远的经典媒介形象。故本文以60年代为开端,时间范围为1960~2017年。在典型人物选取上,本文的参考资料为2009年出版发行的《100位新中国成立以来感动中国人物》;对于2009年至今的典型抽样,本研究查阅了中央电视台主办的“感动中国年度人物”栏目(2009~2017年),通过检索中国知网的《人民日报数据库》进行样本筛选。最终选取到的典型人物共计99位,典型报道共计104篇(包括连载),本文在编码过程中将关于同一人物的连载报道视为一篇新闻进行分析。

2.变量设置及编码

本文旨在检测时间变量对典型报道的影响。基于前人研究,本文将典型时期分为四个阶段,分别是“①1960~1976年”,其间为“文革”时期;“②1977~1999年”,“文革”结束、改革开放后至20世纪末是我国经济快速发展与社会转型较大的时期;“③2000~2012年”,自21世纪以来,随着新媒体技术渗入,媒介生态更替较快;“④2013年至今”,为“中国梦”的新时期,媒介环境进入“人人皆记者”的全媒体时代。

因变量的设置上,研究考量了典型选题,此外,基于新闻规律原则,本文的测量标准包括客观性原则、中立性原则及体现新闻价值的时效性三个变量及其相对应的指标。

变量一为“典型选题”。其中包含两个指标,“典型类型”和“人物身份”。“典型类型”依据于人物事迹的不同利益导向进行分类。“1分=牺牲奉献型”,这类人物以国家、集体利益为导向,为国家而自我牺牲、舍生取义的烈士或勇士,比如革命烈士黄继光、董存瑞、邱少云;或因集体或多数人的利益而勇于牺牲、甚至献出生命的人,如汶川地震中舍己救人的谭千秋;“2分=品德完善型”,这类人物是以他人利益为导向,助人为乐、拾金不昧、见义勇为、尊老爱幼、捐资助学等道德崇高的榜样,如资助贫困学生的歌手丛飞;“3分=职业素养型”,这类人物以合理的个人利益为导向,从社会角色定位入手,为行业标兵、爱岗敬业、职业精英、艰苦创业、劳动模范等,如“辛苦我一人,幸福千万家”爱岗敬业者徐虎。

第二个指标是“人物身份”,根据人物的职业和社会地位进行区分。“1分= 高层及中层干部(领导者、共产党员干部、军官等),2分= 行业精英(知识分子、企业家、医生、科学家、奥运冠军、娱乐明星等),3分= 普通人(工人、农民、学生、基层干部、战士、普通歌手等),4分= 其他”。

由于一个人物可能存在多个榜样事迹或身份,比如雷锋又是乐于助人的“品德完善型”,同时又是恪尽职守的“毛主席的好战士”,本文根据人物的主要事迹或最高级别身份作评判。

变量二为“客观性原则”。根据新闻规律的理念,记者是社会的观察者、事实的报道者,应客观性地呈现事实。此项包含三个指标:第一个指标为“白描手法的运用”,多细节描写而少作者主观评论,报道更显客观性。白描手法的运用能展现人物真实的一面,捕捉人物个性特质;如任长霞的报道中“她的玉照下也有不少女人化妆用的必需品,一瓶忘记拧盖的化妆品仍散发着淡淡的芳香……”;这展现了一个爱美的平常女性,而不是只会为百姓伸冤、十全十美的警察形象。“1-3”刻度的编码,分数越高表明细节刻画的篇幅越大,报道更倾向使用白描手法。

第二个指标为“直接引语的叙述”,检测文章是否以叙述为主,作者是记录者而非创作者。直接引语的使用能体现报道话语讲述权力的转移。传统的典型报道多以第三人称进行新闻叙述,作者在语言中明示自己的态度,表示肯定赞扬、支持或怀疑等话语,而直接引语的描写能让人物自己说话,更真实。“1-3”刻度编码,分数越高表明报道更倾向采用直接引语叙述。

第三个指标为“人物情感的全面呈现”,检测报道是否体现了典型人物作为普通人的情感。个人情感的全面刻画是报道中人文意识的体现,会使文章可信度增强。在传统的文章中,典型人物毫无负面情绪,只有人物正面情感的歌颂。而人文情怀的呈现还需体现人物的正常诉求,如人物面临困境时的苦恼、犹豫等负面情感。“1-3”刻度:1分=无人物情绪描写;2分=只呈现人物的正面情感;3分=正面和负面情感均有呈现。

变量三为“中立性原则”。根据新闻传播规律,新闻从业者应服务于公众利益。测量此变量的维度为“政治话语的呈现”。传统的典型报道中,常出现描述党的方针、政策来体现人物的思想理念,以表述政治观念对人物事迹的决定性作用;但遵循新闻规律的报道应“去政治化”,削弱“宣传腔”以显中立。“1分=无呈现,2分=微弱的呈现,3分=呈现党的理论、执政理念、方针、政策等政治话语”。

变量四为“时效性判断”。典型人物的时效性可判断新闻价值为实用主义或形式主义,以此检测人物与其报道年份发生的新闻事件的关联性,最近时间内的新闻事件可信度较高。时效性高的一类典型是从每年的重大事件中走出的典型,其事迹是受众亲身经历并非塑造出来。如钟南山是“非典”(SARS)事件中的医生模范典型。还有一类为时效性低或无时效性的典型,有的出现在舆论高峰期,以集中说服的形式呈现的典型形象。比如“文革”时期的“白卷英雄”张铁生。“1分= 无时效性,非新闻事件中的人物,2分= 来源于近三年内的新闻事件中的人物,3分= 来源于一年内的新闻事件中的人物”。

两名传播学硕士及以上学历的编码员在受过专业培训并达到共识后对典型报道进行编码,编码员内部信度检测结果高于85%。

3.研究假设

根据研究设计及文献回顾,基于客观中立性标准及新闻时效性的判断,本文提出以下几个研究假设。

假设一:后期的典型报道比前期的典型报道更倾向于运用白描手法

假设二:后期的典型报道比前期的典型报道更倾向于采用直接引语的叙述

假设三:后期的典型报道比前期的典型报道在人物情感的呈现上更为全面

假设四:后期的典型报道比前期的典型报道越来越少地呈现政治话语

假设五:后期的典型报道比前期的典型报道的新闻时效性更高

永靖县具有得天独厚的自然条件,生产的娃娃菜因质地脆嫩,口感甘甜、清爽,富含蛋白质、维生素、胡萝卜素及钾、钙、钠、磷、铁等营养成分,而深受消费者的青睐。但近几年,随着种植面积的扩大,在市场上销售的娃娃菜品种比较混乱,没有一个当家品种,为了筛选出适合永靖县栽培的娃娃菜优良品种,永靖县农业技术推广中心于2018年初进行了娃娃菜新品种引进试验。

三、研究结果与发现

研究结果显示,典型报道的历史变迁是典型的宣传使命和新闻运作规律间相对接并不断协调的过程,其报道范式的转变体现在人物形象建构、媒介的呈现和范式各因素间的交互关系上。

1.典型形象的多元化建构

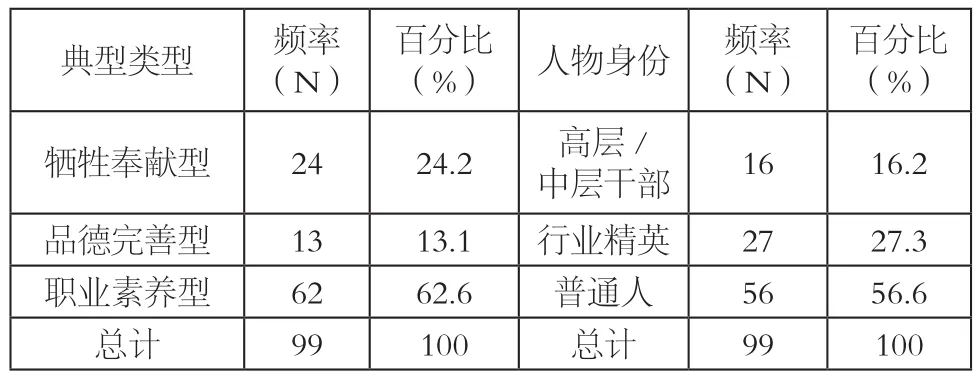

首先,新闻报道在典型选题上较多元化。如表1所示,在“典型事迹类型”方面,“职业素养型”成为最主要的人物品质(62篇,62.6%),其次是“牺牲奉献型”(24篇,24.2%),品德完善型(13篇,13.1%)。由此可见,长期以来,国家在典型报道上注重弘扬兢兢业业、将崇高理想与坚定工作岗位相统一的职业精神,各行各业涌现出的先进工作者的社会可效仿性较高。此外,不管是以国家利益为最高行为导向、自我牺牲的英雄人物如烈士邱少云,还是为拯救他人或集体而献出生命的模范人物,如欧阳海,依然是典型人物选取的重要标准和潜在逻辑。

从“人物身份”分布看,典型人物涵盖不同阶层。报道对“普通人”有较高关注度(56篇,56.6%),这是典型宣传“走进基层,从群众中来”的体现。挖掘普通群众的优秀品质,引导民众积极向上。此外,“行业精英”典型(27篇,27.3%),“高层/中层干部”典型为16篇,占16.2%。反映出国家重视人才建设的政策重心,将专业素养高的人才上升到国家典型宣传层面,此类典型可突出国家发展的前进势头,树立社会楷模。

表1 典型类型及人物身份的分布情况

2.媒介呈现的客观中立性追求

除形象的建构,典型的媒介呈现能体现报道是否遵循新闻规律,新闻从业者的专业素养体现在典型的叙述策略与新闻素材的组织方式上,应进行事实报道而非意义的呈现。如表2所示,本文基于单因素方差分析法和T检验,比较不同时期报道践行客观中立性原则的变化情况。

首先,在白描手法的运用上,F(3,95)=16.87,P<.001。Turkey的事后检验程序表明“2013年至今”(M=3.00,SD=0.00),“2000 ~ 2012 年” (M=2.51,SD=0.70), 以 及“1977~ 1999年 ”(M=2.46,SD=0.70)会比“文革”期间(M=1.23,SD=0.44)的报道更倾向于运用白描手法,假设一被验证。其中,“文革”时期和其他各年份的均值有显著差异。白描是新闻语言的特点,运用白描的叙事手法使报道着重于典型人物的细微生活而无修饰,语言更准确简洁,后期的典型报道更具人物的个性特点。

其次,在直接引语的叙述上,F(3,95)=7.67,P<.001。Turkey的 事 后 检 验 程 序 表明“2013年至今”(M=2.88,SD=0.35)均值最高,“2000~ 2012年 ” (M=2.19,SD=0.66), 和“1977~1999年”( (M=2.14,SD=0.73) 比“文革”期间(M=1.46,SD=0.66)报道的直接引语叙述更多,假设二被验证。“文革”时期和“2013年至今”报道的差异性最为显著。这表明,后期典型报道中,记者越来越倾向于将自身角色定位为客观事实的陈述者,站在“观察者”的立场。

表2 时间变量影响下的“客观性”和“中立性”变量单向方差分析(One-Way Anova)及T检验(t Tests)

报道在人物情感的全面呈现方面,F(3,95)=3.56,P<.01。Turkey的事后检验程序表明“2013年至今”(M=2.63,SD=0.52),“2000~ 2012 年”(M=2.47,SD=0.50),以及“文革”后至20世纪末(M=2.20,SD=0.47)会比“文革”期间(M=2.15,SD=0.38)的报道越来越多地呈现人物的全面情感,假设三成立。后期报道跳出口号标语式“高大全”的传统政治典型的媒介框架,进入更易被公众接纳的“平凡者”场域。增添了人物在面对理想与现实冲突时的困惑,在遇到困难时的苦恼和犹豫,他们成为具喜怒哀乐的普通人。这体现报道中的人文关怀,易引发受众的情感共鸣。

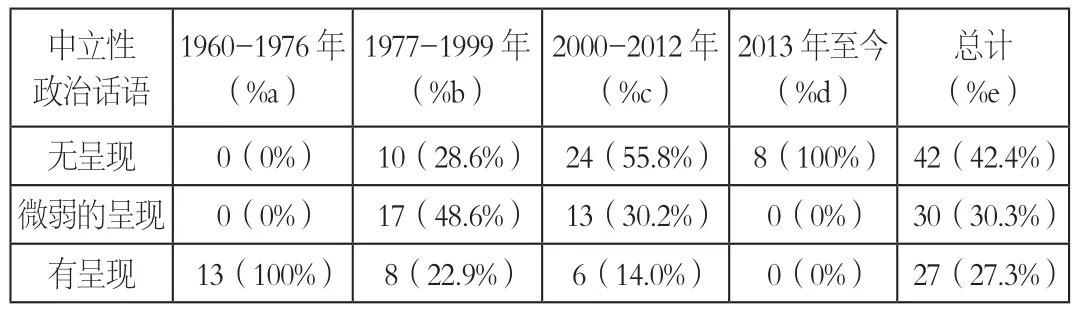

F(3,95)=20.7,P<.001,Turkey的 事 后 检验程序表明“1960~1976年”(M=3.00,SD=0.00)的均值最高,其次是“1977~1999年”(M=1.94,SD=0.73),“2000 ~ 2012年” (M=1.58,SD=0.73) ,“2013年至今”(M=1.00,SD=0.00),假设四被验证,报道中政治话语的成分比例越来越少。

为更好体现典型报道政治话语式微的趋势,本文通过交叉表(crosstab)对不同时期的典型报道进行政治话语呈现差异的比较,结果如表3显示,差异最显著的为“1960~1976年”与“2013年至今”的报道,十年“文革”时期多为政治导向型的新闻价值,其比例高达100%,而2013年至今的报道中政治话语变量“有呈现”的比例下降至0%。进入21世纪后的典型报道中政治话语“无呈现”的比例比前期(1977~1999年)上升了近30%;可见,随着时间推移,典型报道逐步“去政治化”直至政治话语的完全消失。新闻工作者日渐偏重从社会价值的视角来挖掘新闻,而非依照政治标准来选取典型事件和人物。

表3 不同时期典型报道在“中立性原则-政治话语呈现”中的差异 (crosstab交叉表)

注: %(a-d)=不同时期典型报道在政治话语呈现中所占比例,Na=13,Nb=35,Nc=43,Nd=8;%(e)为各类目占总样本的比例,Ne=99

3.报道范式多因素间的交互关系

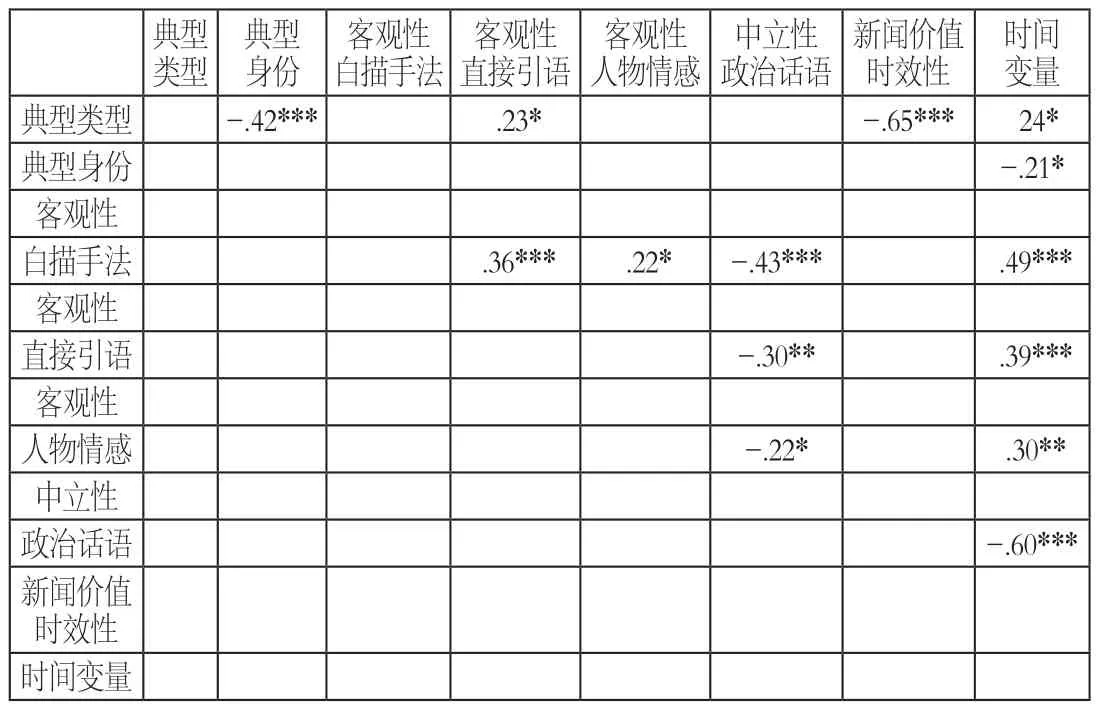

首先,从时间变量与典型选题的关联系数看(如表4),时间变量与典型类型正相关,r (97)=0.24,p<.05;与典型身份负相关,r (97)= -0.21,p<.05。早期的人物塑造具“逝者为大”的倾向性,多为新闻事件中自我牺牲、舍己为人的英雄人物。这类“牺牲奉献型”人物往往是面对生死无所畏惧、具超长意志的“圣人”,在革命时期是凝聚思想共识的重要手段;而新时期的典型报道将视角转移到在自身岗位上发光发亮的“专业素养型”高层或中层干部及行业精英。

其次,不同历史时期的典型报道在遵循新闻规律的实践中,时间变量与“客观性”各指标均呈正相关关系,新闻报道不断追求客观性。传统典型报道过于形式化,固定的“通稿”模式会拔高人物形象而过于完美,受众会与之产生距离感;而如今在叙事模式上,并非媒体说教灌输的方式强加于受众,细节刻画和直接引语的叙事、及人物情感的全面呈现使人们对典型的感知力增强。此外,时间变量与政治话语存在显著负相关,r (97)= -0.60,p<.001;这再次印证前文提到的政治话语“式微”现象,新闻报道更显中立性。

值得关注的是,时间变量与时效性却无关联,与本文假设五并不吻合。这表示随着时间推移,典型人物并非越来越多地从新闻事件中走出,这一现象与我国典型报道这一新闻题材本身的特殊性不可分割。但时效性与典型类型存在显著负相关r(97)=-0.65,p<.001,即相比较其他类型的典型,“牺牲奉献型”是从同时期新闻事件中走出的典型,其时效性较高、更加真实。他们大多为已牺牲了的烈士或勇士,受众在新闻事件中同步关注到典型,能切身体会人物的优秀品质。

表4 时间变量、典型选题、客观中立性与时效性的关联系数(beta值)

四、结语

典型报道范式转变体现了媒体工作者不断追求传播内容与报道形式上的客观公正性,典型选题较多元化,人物塑造更具人文情怀,新闻话语逐步去政治化。但需注意的是,典型报道的新闻时效性并不高,究其背后的原因:典型报道是中国特色新闻事业的产物,典型的生产机制依然具正面价值观导向的性质。王润泽曾归纳我国典型报道的特殊性,即“新闻与宣传结合”的产物,“宣传”是中国社会主义新闻事业的宗旨。[11]典型报道的传播模式体现了“宣传”和“新闻规律”二者间的协调和统一。典型的宣传特质是以传播效果的视角进行的解读,遵循新闻规律是新闻事业获得成功的有效路径。

在“后典型”时代,典型人物报道的初衷未有改变,媒体寄托于榜样人物的感召力来传递社会主义核心价值观,仍然是以实现好的宣传效果为终极目标。正如陈力丹谈及自己在20世纪80年代所说“典型报道会消亡”的观点时提到,典型报道产生于革命战争年代,属于宣传范畴,虽然失去了曾经的轰动效应,但时代需要楷模,这种需要应回归原来的位置,提供社会“一种温馨的相互激励的道德环境”。[12]从本文的研究发现可得,这种具“温馨的相互激励”特点的时代楷模已走下“神坛”,正以一个平等的视角与公众对话。媒介对典型的建构不再是刻板、单调的“政治典型”,而是具人性化、有血有肉的寻常人。传播主体和客体的关系也由“说教-被动”的宣传模式转变为“传者-受者”平等对话的传播模式,媒体工作者们以新闻价值为导向,不断践行着新闻规律原则。由此可见,典型报道式微并不意味着它会退出历史的舞台,在“中国梦”的新时期,典型报道以价值型传播的模式呈现,依然具有不竭的发展势头。以往政策议程的“传者本位”观念使典型人物题材与受众观念存在差距,树立典型应该不仅体现政策议程的价值观导向,还应“接地气”贴近大众生活,与“受众本位”为理念的公众议程相结合。新闻工作者应从公众关注的热点事件中寻找突破口,在社会争议性话题中,发现的社会舆论焦点,以市场为导向地充分发挥典型报道的价值引导功能,以客观中立性的新闻话语继续“讲好中国典型故事”。

本研究除了在上文提到的贡献,局限性在于未曾考量《南方周末》等市场导向性报纸及网络新媒体对典型报道的新闻建构。未来的研究可以继续挖掘不同定位、不同地域的媒体间以及传统/新媒体间在典型报道范式中的差异性。

参考文献:

[1]祝建华.中文传播研究之理论化与本土化: 以受众及媒介效果的整合理论为例[J].新闻学研究,2001(68)

[2]朱清河,林燕.典型人物报道的历史迁延与发展逻辑[J].当代传播,2011(4)

[3]麦尚文.新时期中国典型人物 “媒介形象” 的变迁与突破[J].新闻大学,2006(2)

[4][6]杨保军.试析尊重新闻规律开展新闻舆论工作的基本要求[J].当代传播,2017(6)

[5]杨耕.社会科学的特殊性[N].光明日报,2017-04-24

[7]杨保军.简论 “宣传新闻主义” 的实质及其存在的可能问题[J].新闻春秋,2013(2)

[8][12]陈力丹.新中国成立 60 年来典型报道演变的环境与理念[J].当代传播,2009(5)

[9][11]王润泽.在服从宣传需要与尊重新闻规律之间——中国当代记者心态史研究[J].国际新闻界,2017,39(4)

[10]王辰瑶.意义的困惑——从典型报道看最近 30 年新闻理论的艰难探索[J].国际新闻界,2009(9)