内蒙古林西县东沟萤石矿床地质特征及成矿模式

2018-04-25朱杰勇

高 歌,朱杰勇,3

(1.昆明理工大学国土资源工程学院,云南 昆明 650093;2.云南灾害测报防治开放实验室,云南 昆明 650093;3.云南省新材料制备与加工重点实验室,云南 昆明 650093)

东沟矿区位于内蒙古赤峰市林西县西北部,矿床形成于中生代晚期,属中低温热液充填型矿床[1]。通过对该矿区进行系统的野外地质调查及室内镜下观察,研究东沟萤石矿床的地质特征,找出其成矿模式,为区内进一步的开发利用提供依据。

1 区域地质背景

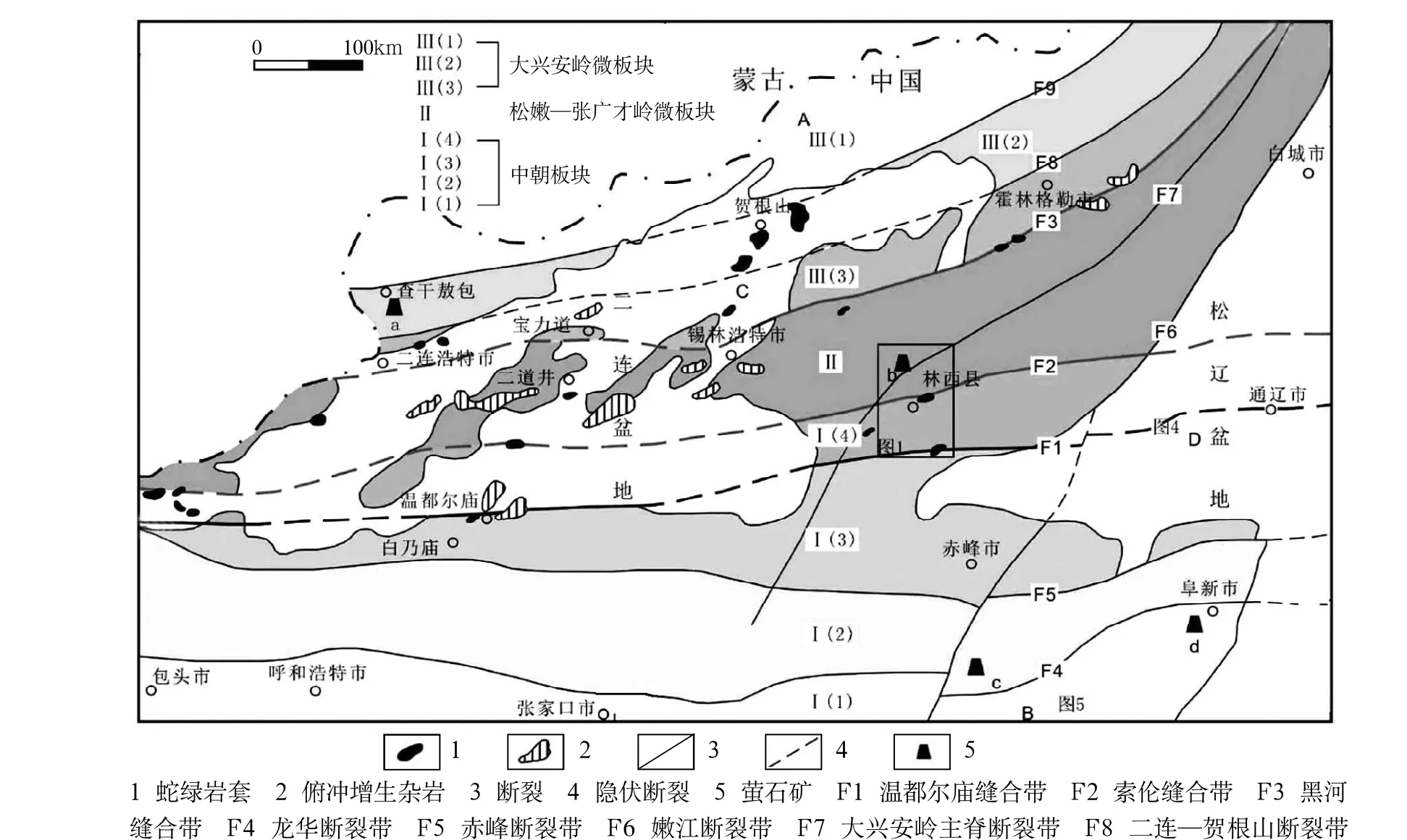

矿区处于中亚造山带南段,经历了大陆基底形成、陆缘增生及活动大陆边缘等构造演变。燕山期的构造运动导致中酸性岩浆大规模侵入和喷发,形成中酸性花岗岩所组成的广大区域[2-3]。区内出露地层主要有: 二叠系寿山沟组(P2ss)、大石寨组(P2ds)、林西组(P3l);侏罗系新民组(J2x)、满克头鄂博组(J3m)。区内的NNE向断裂为主要控矿构造(见图1)。多期次的构造、岩浆运动,为本区萤石成矿提供了有利条件。

2 矿区地质特征

2.1 地层

矿区出露地层主要有二叠系大石寨组(P2ds)和侏罗系新民组(J2x),均为赋矿层位。大石寨组与上下地层整合接触,岩性主要为火山沉积岩及碳酸盐岩建造,呈NE向分布[4]。根据岩性组合特征可分上下两段:下部为角斑岩、细碧岩组合,出露面积不大;上部发育有火山碎屑岩及碳酸岩组合,是萤石矿床的主要赋矿围岩。侏罗系新民组零星分布,可划分为两个岩性段:上段以变质砂岩及熔岩薄层为主,分布面积较小;下段为砂砾岩及少量中性火山碎屑岩。

图1 区域大地构造略图

2.2 岩浆岩

自晚古生代始,林西地区岩浆活动频繁,以中生代岩浆岩分布最广,构成矿区岩浆岩主体[5]。侵入岩零星分布于矿区南部,岩性主要为浅黄色石英角斑岩。矿区的岩体及地层中,以石英斑岩、花岗斑岩为主。

2.3 构造

控矿构造整体以压扭性为主,萤石矿脉多以透镜状、豆荚状产出,分布不连续。

2.3.1 NNE向断裂

NNE向断裂是本区主要的导矿、储矿构造,具有分布密集、形式多样的特征,决定了萤石矿体的形态特征[6]。典型代表有:经棚—林西断裂、黄岗梁—烧锅断裂。

2.3.2 EW向断裂

EW向断裂具有切割深、规模大、多期次、影响范围广等特征,它切穿了NNE向及NW向断裂构造,反映了萤石矿床的形成环境。典型代表有:西拉木伦断裂。

2.3.3 NW、SN向断裂

规模不大,切割不深,多为破坏性构造,一般为多期次构造运动形成的次级断裂。

3 矿体特征

3.1 矿体形态、产状及规模

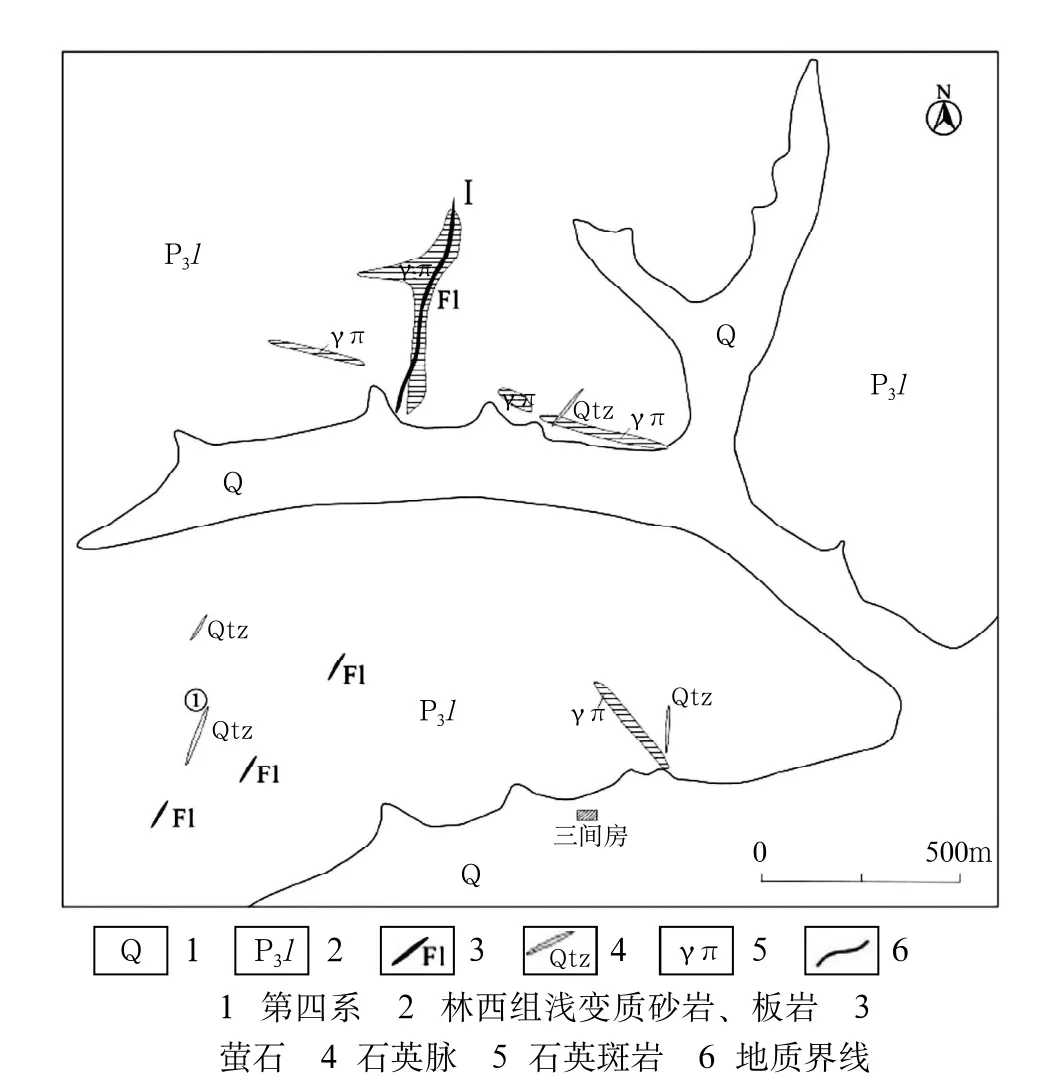

东沟矿区有4条萤石矿化体在地表出露,其中位于矿区的北段Ⅰ号矿化体最大,南段3条矿化带规模较小,无工业价值(见图2)。此处矿化带的空间分布及延伸是本次研究的重点。

图2 东沟矿区地质简图

Ⅰ号矿化体沿NNE向展布,平均宽度3.5m,地表延伸约为380m,倾向NW,倾角在62~73°。Ⅰ号矿化体萤石以紫色自形晶为主,矿石多为角砾状构造;围岩蚀变以硅化为主,其次有绢云母化、云英岩化、绿帘石化等。

3.2 矿石结构与构造

3.2.1 矿石结构

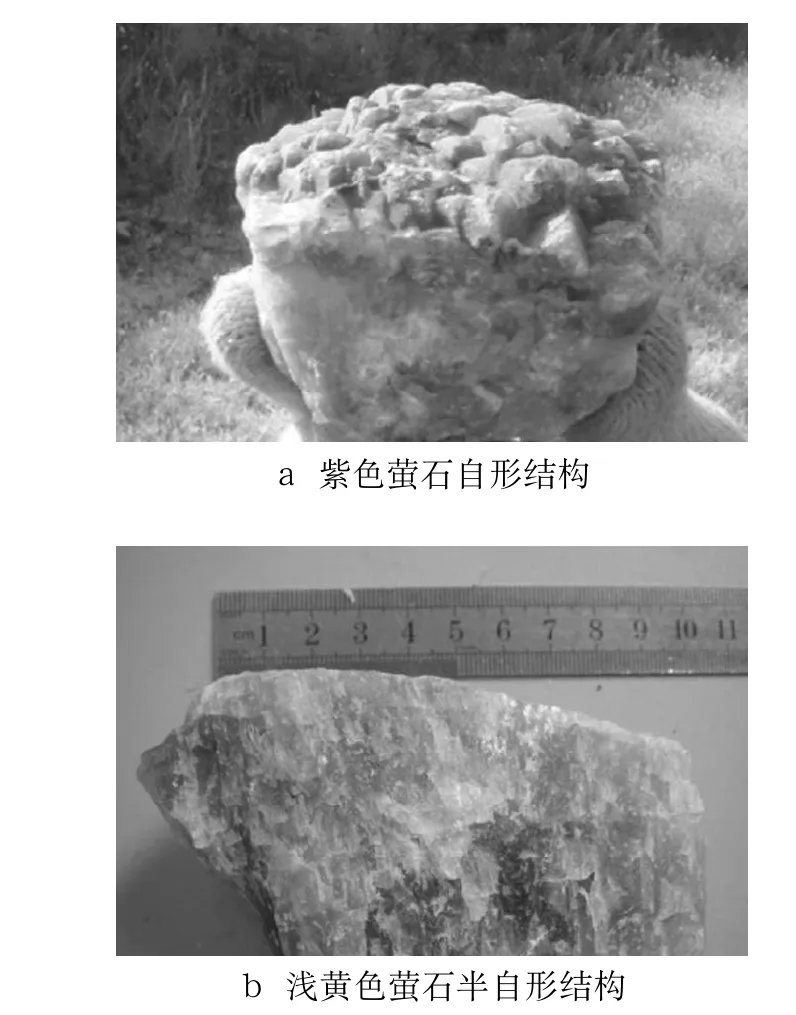

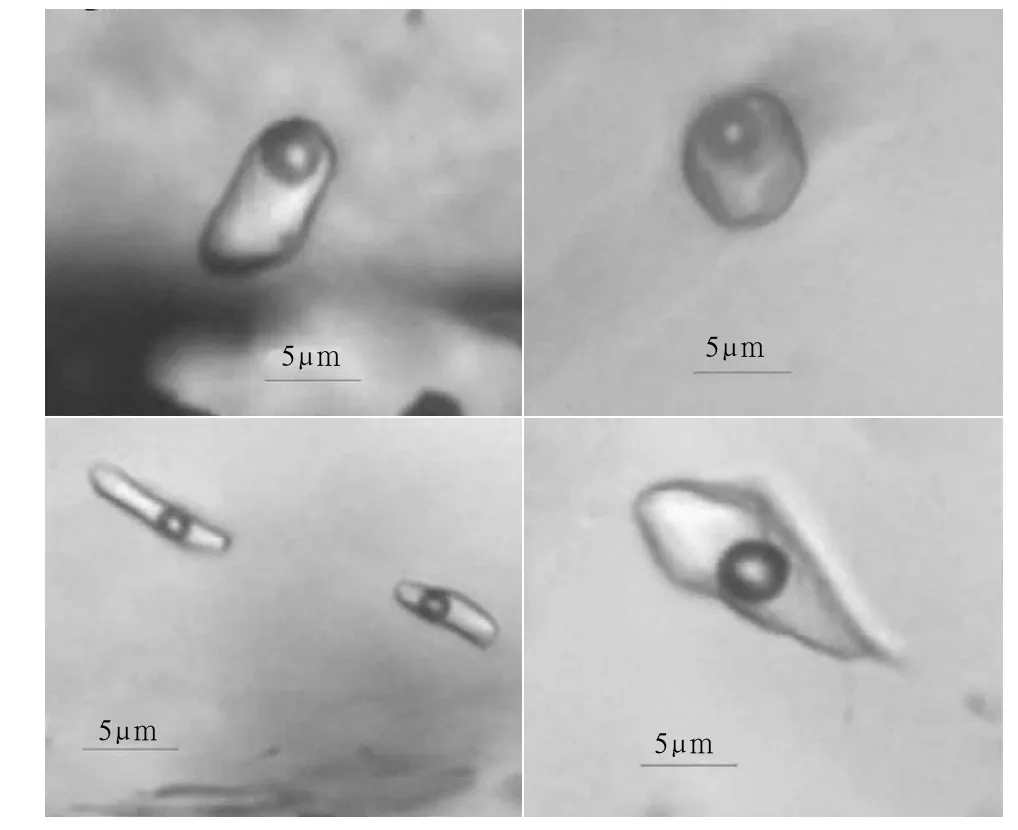

矿区萤石可分为自形粒状结构和半自形粒状结构(见图3)。自形粒状结构萤石(图3a)主要发育在矿体中上部,单晶多呈八面体;半自形粒状结构萤石(图3b)在矿体各个部位均有发育,单晶发育不规则。区内萤石以粗晶自形粒状结构为主,微晶半自形粒状结构次之。

图3 萤石矿结构

3.2.2 矿石构造

(1) 块状构造:萤石矿物颗粒粗大,分布不规则。少量方解石、石英等脉石矿物与其共生,矿石萤石含量在75%以上,分布于矿体中上部。

(2) 条带状构造:不同成分或颜色有异的萤石矿物组成的平行排列条带,常见于矿体中部。

(3) 角砾状构造:脉石矿物和萤石角砾胶结而成的矿石构造,分布于矿体上部。

(4) 格架状构造:萤石充填于格架状石英空隙,仅见于马岱沟萤石矿。

3.3 围岩蚀变

矿区围岩蚀变是一套中低温热液蚀变矿物组合,主要以硅化为主,从矿体中心到外围、深部到浅部均有发育。绿泥石化、绢云母化等微弱蚀变一般于硅化带周边分布,可作为萤石矿的找矿标志。

3.4 矿石物质组分特征

3.4.1 矿物组成

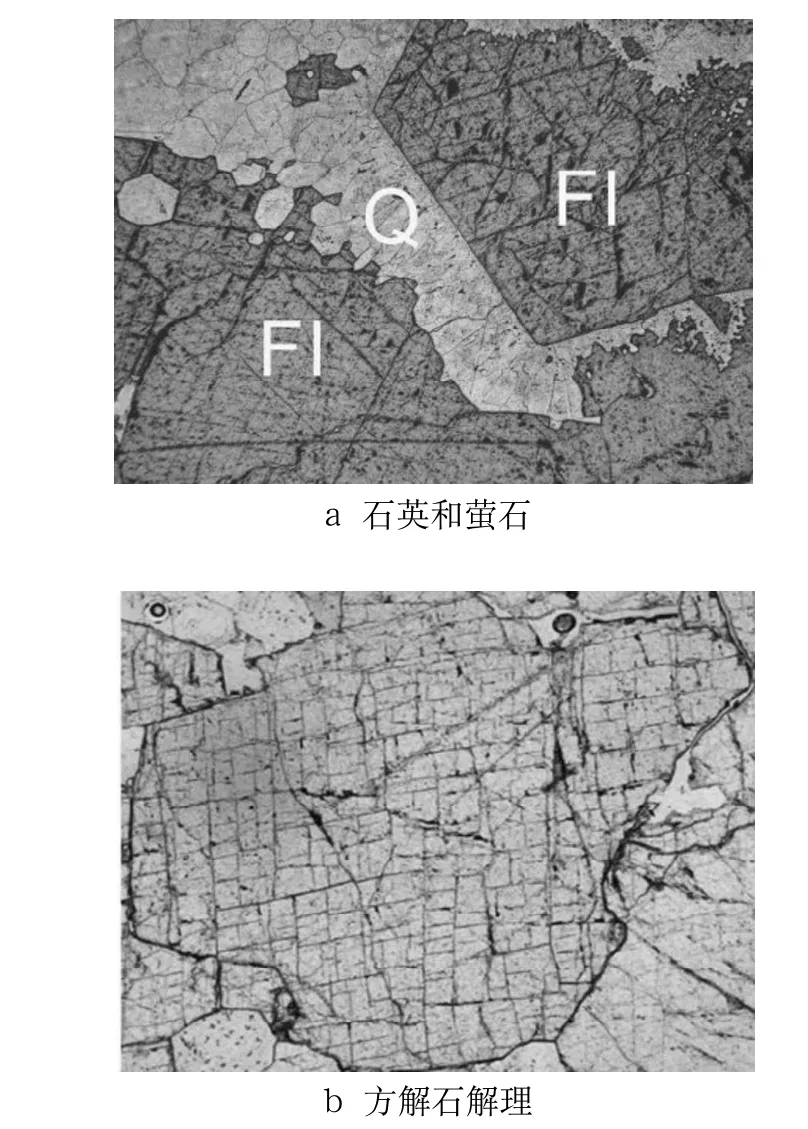

矿区萤石矿的矿物组分较简单(见图4),主要为萤石和石英(图4a),绢云母、方解石、白云石、高岭石次之(图4b),局部可见微量黄铜矿。

图4 萤石矿矿物组成

3.4.2 化学成分

矿区萤石矿化学成分主要为CaF2、SiO2,二者含量之和在85%以上;同一矿体的不同部位,由于矿物组合的不同而具有一定差异。通常在矿体的顶底板SiO2的含量较高,而CaF2则多在矿体中部富集。

3.4.3 矿化分带特征

根据矿区的矿化特征进行垂直分带,自下而上可划分为4个分带:矿体底部、矿体中部、矿体顶部、硅质盖层。

(1) 底部矿体。萤石矿脉逐渐尖灭,方解石、石英、黄铁矿的含量较高。此次工作揭露底部矿体较少,有待下一步研究。

(2) 中部矿体。萤石开采矿段,萤石含量约60%,赋存在主断裂破碎带中,结晶时间较长,多呈自形—半自形结构,构造以块状、角砾状为主。

(3) 顶部矿体。赋存在次级断裂构造带上,矿脉呈网脉状,宽窄不一,分布密集。矿物组分以石英、萤石为主,萤石多呈半自形—他形结构,网脉状、负角砾状构造,由于硅质顶盖的存在,成矿温度下降较慢,整体品位较高。

(4) 硅质盖层。位于矿体最上部,保存完整。矿体顶盖主要为强硅化带,矿物以石英为主,高岭石次之,萤石呈斑杂状分布于顶盖中。规模较大的硅质顶盖一般呈鱼鳍状展布,在顶盖部位具有格架状构造,是矿区萤石矿重要找矿标志之一。根据顶盖的蚀变特征及矿物组合差异,自下而上可细分为两部分。下部:石英脉体规模较大,硅化带宽度及强度大于中上部,硅化脉体穿割围岩,具有次生石英岩特征,露头处具有蜂窝状、多孔状构造。上部:主要为硅化蚀变带,地表可见有鱼鳍状突起,围岩接触变质现象显著,原岩组构基本保留,具有格架状、块状构造。

图5 流体包裹体显微照片

4 成矿模式分析

4.1 控矿条件

矿区NNE向断裂对萤石矿体的规模、形态、产状有严格的制约。此类断裂先压扭后拉张的力学性质转变,为成矿热液的充填和沉淀提供了空间[7]。多期次、高强度的构造运动使得早期萤石多次发生破碎、熔融及胶结作用,从而形成了多阶段的萤石矿床。矿区流纹斑岩、石英斑岩广泛分布,围岩蚀变强烈,有显著的绢云母化、硅化、高岭石化等蚀变现象,为萤石矿的成矿提供了物质基础。

4.2 流体包裹体特征

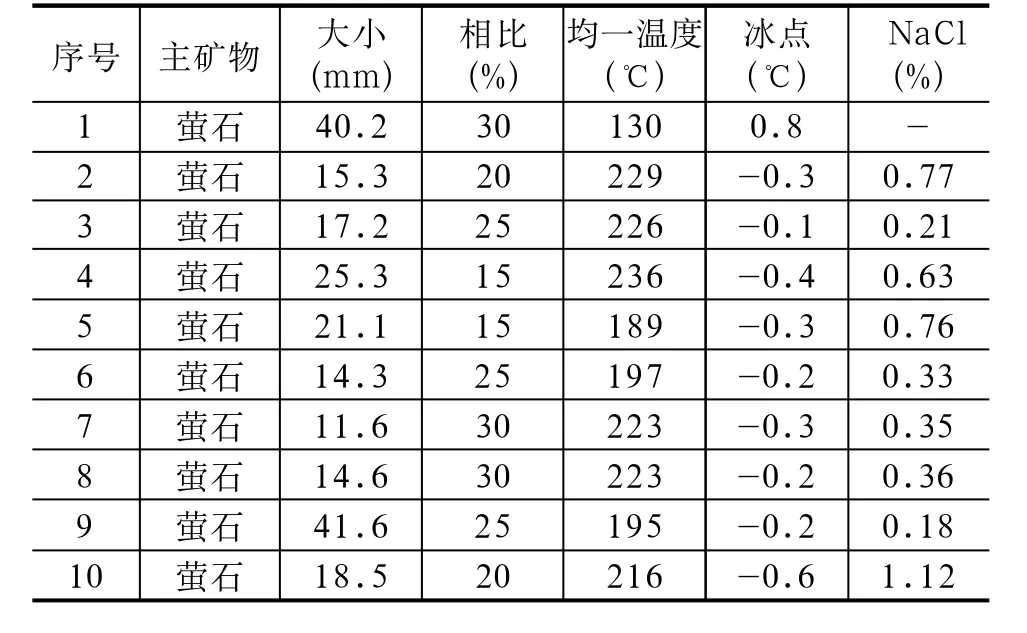

为了探寻区内矿床成因、成矿模式等,对其进行了成矿流体包裹体测温。在所使用的薄片中,包裹体均发育较好,分布均匀,一般为原生包裹体[3]。流体包裹体测温结果见下表。

包裹体显微测试温度

试验样品均为高品位矿石,且流体包裹体均在萤石矿物中赋存。观察到的包裹体仅为Ⅰ类包裹体—气液两相包裹体(见图5),没有观察到气相包裹体和含子矿物的三相包裹体。区内Ⅰ类包裹体气液相比例集中在15%~30%,气液两相界限清晰,气泡呈深灰色,液相无色,温度升高后均一到液相。包裹体形态各异,大小不等,多呈椭圆形、不规则四边形,直径在8.9~36.1μm之间。

根据上表和图5可以得知,东沟萤石矿床中流体包裹体均一温度主要集中在180~230℃,盐度变化范围0.3%~0.8%,在结合前人对该区流体包裹体研究基础上,得出成矿流体应为低盐度、中低温、低密度的热水溶液,通过计算包裹体压力得出该区成矿深度约在35~145m,属于浅层矿床。

4.3 成矿模式探讨

东沟矿区萤石矿体严格受NNE向断裂控制,并为其提供成矿空间,形态整体呈透镜状或脉状,围岩蚀变十分发育,主要以硅化为主,并伴有绿泥石化、绢云母化等组成一套中低温热液蚀变组合。经试验证明包裹体均一温度在180~230℃间,可以推断其应属于中低温热液充填型矿床,形成时间在155~127Ma,成矿主体年代在中生代晚期。

海西期及燕山期构造运动形式由扭曲转变为拉张,发生了大规模、多期次的岩浆活动。NNE向断裂中的地表水、地层下渗水由于挤压运动被充分加热,并与含F-地质体发生热液交代作用,形成SiF4及HF热液流体,由于构造运动的持续,含F-流体向地表迁移,并在近地表处与围岩再次发生热液交代作用,将Ca2+离子溶解带走,导致pH值和EH值增高,萤石逐渐结晶,形成中低温热液充填型矿床

5 结论

(1) 林西地区萤石资源富集,并与Ca、F元素地球化学异常区对应。该区燕山期岩浆活动强烈,具备中大型萤石矿产出的地质条件。

(2) 本区萤石矿床严格受NNE向断裂控制,围岩蚀变发育,以硅化为主,出露地层主要为二叠系大石寨组及侏罗系新民组,岩浆岩主要为浅黄色石英角斑岩,石英脉、石英斑岩等脉岩发育。

(3) 区内萤石矿床流体包裹体的均一温度范围区间为180~230℃,并且流体盐度不高,在0.3%~0.8%之间分布,推断其成矿流体属低盐度、中低温、低密度的热水溶液,成矿主体年代为中生代晚期,矿床类型属中低温热液充填型。

(4) 对萤石矿床的垂向分带特征进行分析,推测由地表向深部矿石品位有逐渐变高的趋势,表明该区深部萤石资源潜力较大。

【参考文献】

[1]王吉平,商朋强,熊先孝,等.中国萤石矿床分类[J].中国地质,2014,41(2):315-325.

[2]王文利,白志民.中国萤石资源及产业发展现状[J].金属矿山,2014(3):1-9.

[3]曾昭法,曹华文,高峰,等.内蒙古林西地区萤石矿床流体包裹体研究[J].地球化学,2013,42(1):73-81.

[4]陈敏.赤峰地区萤石矿成矿特征及综合信息成矿预测研究[D].北京:中国地质大学,2011.

[5]许东青,聂凤军,江思宏,等.内蒙古敖包吐萤石矿床地质和地球化学特征[J].地球学报,2008,29(4):440-450.

[6]翟明国,朱日祥,刘建明,等.华北东部中生代构造体制转折的关键时限[J].中国科学:地球科学,2003,33(10):913-920.

[7]陈衍景.中国西北地区中亚型造山—成矿作用的研究意义和进展[J].高校地质学报,2000,6(1):17-22.