艺术身份,审美价值的重建

2018-04-24DuanLian

段 炼(Duan Lian)

上·《抱银貂的女郎》 达·芬奇

下·《抱银貂的女郎》细节资料

导读:在波兰古城克拉科夫的国立美术馆,有达·芬奇作品《抱银貂的女郎》(1490)和伦勃朗作品《风景中的撒玛利亚好人》(1638)。我读这两幅画,关注其艺术身份和审美价值。身份是当代批评理论的重要概念,属于意识形态;审美价值是现代批评的重要概念,与形式主义相关。身份的概念源自后现代政治,主要指女性主义的性别身份和后殖民主义的种族身份。在后现代之后,这一概念又指宽泛的文化身份和狭义的属性身份,例如劳工阶层的社会等级或同性恋的性取向。面对达·芬奇所绘的女性肖像和伦勃朗的风景画,我思考的身份问题与审美价值相关,是绘画作品的艺术身份,既涉艺术的内部研究和外围研究,也涉图像形式与意识形态的贯通。

一、艺术功能

我读达·芬奇《抱银貂的女郎》,采用当代思想文化的观点,先放弃艺术史的精英主义思想,而将这幅肖像画还原到原本的绘制目的,也就是画家为雇主的情人绘制信物,从而考察这幅画的功利目的。这样的观点属于文化研究,起自上世纪80年代,到20世纪末,成为西方学术界的主流观点,也就是将高高在上的纯艺术还原为视觉文化产品。

关于文化研究和视觉文化,可以这样假设:如果我们穿越时间,返回到1000年前的宋代,进得汴京的某座佛寺,见有泥匠艺人在塑造佛像,便问他在做什么,那么,我们所得的回答一定是“我在制作佛像”,而不会是“我在制作艺术品”。实际上,我们遍览世界各地的博物馆,观看早期文明的遗物,例如古埃及壁画、古希腊罗马雕刻,以及几乎所有的中世纪基督教艺术,都会发现它们原本并非艺术品。要理解这些作品,需要将其还原到原本的实用主义或功能主义语境中,而不应该仅从后来的艺术视角去鉴赏之。

这就是说,我们不必将达·芬奇看成艺术家,而应该看成是画家。艺术家是制作艺术品的,画家则不一定。若说早期文明的遗物有实用目的,那么文艺复兴时期的绘画至少在字面上是复兴古希腊古罗马等早期文明,因此也应该以功能主义的眼光观之,例如宗教和世俗的实用功能。从这一角度看,我就会提出一个有关视觉文化的基本问题:达·芬奇绘制银貂女郎的目的是什么?此画的作用是什么?答案直接而且简单:画家的目的不一定是要创造一件艺术作品,而是绘制一幅肖像,其作用是给被绘者及其委托人提供一个借图像而观照人物的可能性。因此,这件作品具有纪念意义和传播作用。

换了视角后,对银貂女郎的研究就不必拘泥于艺术史,而可以是社会学和人类学的,还可以是历史的解读。在这样的前提下,我得以再借历史叙述的概念来探讨达·芬奇的画。这不是说银貂女郎是一系列叙述性连环画中的一幅,而是说我们至少可以从画中读出两个故事。一是达·芬奇自觉或不自觉地借这幅画而讲述的绘制肖像的行业故事,其历史和社会背景是文艺复兴时期意大利商业文化的发展兴盛;二是这幅画本身所讲述的关于女性的故事,例如文艺复兴时期贵族和平民之家与女性身份的故事,这可以是性别地位的升降,也可以是个人命运的沉浮。

以上思考似乎是要解构达·芬奇的艺术家身份,也解构其肖像画的艺术品身份。解构思想的前提,是承认被解构者的整体性和内在一致性,也即解构形式主义的基本原则。但是这里有一个诡异的情况,就是互文性的介入。这是解构时期出现的批评概念,解构与互文相辅相成,又相互拆台,二者互为条件,谁也离不开谁。

因此我要说,达·芬奇的银貂女郎还能提供第三类故事。若用亚里士多德关于史诗和悲剧的话来说,第一类故事是进行时态的,第二类故事是过去时态的,那么第三类则是未来时态的,是可能发生的故事。若用今日叙事学的话来说,第一类是作者所述的故事,第二类是图像所述的故事,第三类则是读者读出来的故事。在我看来,迄今涉及达·芬奇第三类故事的最好例子,是波兰电影《盗走达·芬奇》。

这是一个并未发生的偶然性故事,但电影却以过去时态来讲述,俨然是一个已经发生了的故事。这已然、未然和偶然之间有没有关系?若有,是何种关系?答案就是互文性,但超越了批评理论所说的文本互文性,而成为事实与虚构之间、事件与叙述之间的跨界互文性。100多年前的1911年,一个意大利小偷从巴黎卢浮宫盗走了达·芬奇名画的《蒙娜丽莎》,于是持有此画赝品的奸商乘机出售假画牟利。数年后破案,《蒙娜丽莎》回到了卢浮宫,但因赝品混迹于世,卢浮宫的真迹蒙上了被疑的阴影。

100年后,有波兰导演移花接木,将巴黎盗画案嫁接到克拉科夫,将蒙娜丽莎的身份转变为抱银貂的女郎,于2004年拍出了电影《盗走达·芬奇》。这当中的互文结果,是电影的故事更有戏剧性,细节更有可信性,而人文内涵则更有当代性。例如以光碟保留原画的油色裂纹图档,作为防伪手段,而作伪者则到古董市场搜寻文艺复兴时期的旧家具,买回一个古董衣柜,以其抽屉底板来做画板,以求尽量接近原物。类似的细节真实性,还包括以2001和2002年间此画到日本的巡展之行,来作为盗画的时机,使虚构得以成真,使事件成为叙述。

这当中的要义在于:电影是20世纪的视觉文化产品,具有艺术和商品的双重特征。于是,500年前达·芬奇的银貂女郎,一方面与21世纪的文化产业有了关联,另一方面又与艺术有了关联。这不仅是灵感的关联,更是达·芬奇的艺术家身份的关联,以及重构银貂女郎之艺术品身份的关联。就读画而言,这一系列的关联,是解构之后的重构。

二、隐喻与审美

关于画中女主人公身份的隐喻、象征或寓意,由于画面相对简单,仅女士和银貂,所以我的解读便首先聚焦于作为符码的银貂,从符号学角度来阐释之:其一,根据达·芬奇亲笔所书,银貂之意承自欧洲象征文化的传统,因而是一个规约符,所指为纯洁;其二,画家的雇主米兰公爵是贵族社团“银貂会”的会员,银貂是其徽章的图像,故画中银貂是一个指示符,所指为公爵,他是此画的拥有者;其三,这两个符码的所指有何关系?达·芬奇玩了一个双关语的图像游戏,创造了一个跨越图文界限的相似符:古希腊语中的“银貂”一词,与公爵情人的名字希西利娅写法相近。于是,纯洁便是画中女主人公的特征,而她又是米兰公爵的宠爱,恰如她怀抱受宠的银貂一样。类似的双关语图像游戏,也见于达·芬奇所绘别的女士肖像,可见这类跨界相似符不是偶尔为之。

Positive solutions of the fourth order p-Laplace boundary value problems

克拉科夫街头的达·芬奇绘画招贴

有了以上解读,我对银貂女郎的阐释,便推进到艺术家和艺术品的身份问题。500年前达·芬奇受雇主米兰公爵的委托而为其情人绘制这幅肖像时,他的身份是宫廷画师,彼时彼地,达·芬奇不一定是艺术家。作为画师,他还可以绘制地形图和机械图,而《抱银貂的女郎》一画,也不一定是艺术作品。实际上,无论对公爵还是公爵的情人,这幅画都是一件私人信物,就像达·芬奇为教会所作的《圣经》题材绘画,是具有实用功能的宣教图。

那么,达·芬奇的绘画是怎样转换身份成为艺术品的?这是后现代所质疑的“正典”问题,而质疑这个问题,则是一种解构策略。这个问题其实有许多现成的答案,例如专家认可、多次展出、写入艺术史著,以及诸如此类。在我看来,这些答案的共同点在于时间。是时间的流逝对视觉文化产品进行了筛选过滤,使之得以留存。当然,这不仅是客观的物理时间,更是主观的人文时间,因为认可、展出、载入史册之类的行为,皆是人的行为,是人在时间进程中从事的行为,其中关键是人的判断。

问题是:人的判断有无准则?若有,是什么标准?按照欧洲古典美学的价值判断,艺术是无功利的。到了20世纪前半期,作为艺术和美学主流的形式主义,则认为艺术的价值是内在的,与外界无关。这是新批评的价值判断,与“无功利”之说同源,强调艺术的纯粹性。就达·芬奇的银貂女郎来说,自画中女主人公去世,这幅画的功利价值便逐渐丧失。到19世纪初,波兰王子购得此画,其功利价值彻底改变,王子购画的目的,是送给母亲作为礼物。

从私情的信物到家人的礼物之变,银貂女郎一方面丧失了原本的功利价值,另一方面其审美价值却与日俱增。我们该如何判断审美价值,该怎样重构此画的艺术身份?我认为这需要两个条件,一是意识形态判断,二是审美判断。

意识形态涉及画中人物。画中女主人公的目光投向画外,未与画家对视,也未与观画者对视,而是与画外的第三人进行视觉交流,这人应该是米兰公爵,他正在欣赏达·芬奇画画和希西利娅被画。唯其如此,人物的凝视才与前述三个符号所指相符。所以有艺术史学家说,达·芬奇的这幅肖像画,画出了心理深度。在我看来,这心理深度与人物的身份和精神人格相关。

当然,这只是简略讨论画中人的视觉身份,但我们也需要超越图像形式,去查阅美术馆所藏的关于画中人的相关资料。据资料所载,画中女主人公生于平民之家,但受过良好教育,她写诗、奏乐、参与哲学讨论,被比作古希腊才女萨芙。换言之,希西利娅与达·芬奇相似,也是一位文艺复兴式的人文主义者,理想而又典型。正因其美貌和修养,以及人格和精神气质,她深得米兰公爵的宠爱。也因为她内外之美,被达·芬奇赏识,才使画家得以画出有深度的心理肖像。

三、图像形式

审美判断主要关注人物造型与画面构图之类的视觉形式。在达·芬奇时代,肖像画一度以侧面像为主,视觉上显得僵硬,而三分之二侧面像的出现,化僵硬为柔和,成为对肖像陈规的视觉挑战。综观达·芬奇的女士肖像,可以看出他不仅是当时挑战陈规的主力,也是肖像画新范式的主要确立者。以《抱银貂的女郎》和《蒙娜丽莎》为例,这新范式首先是金字塔造型的女性胸像,其次是身体向画面一侧转体三分之二,呼应了画面的黄金分割比例,第三是头部朝另一侧转向三分之二,使金字塔内含了“S”形的扭曲。当然,达·芬奇并非千篇一律,在有的女士肖像中,人物的双目再次回转。在这连续的“S”形转向的过程中,身体、面向、眼光的两次或三次逆转,将稳定的金字塔扭成了回旋形,于是静中有动,富于音乐节奏。自此,这样的构图和造型成为西方艺术史上女性肖像的经典范式,或谓美的范式。

对达·芬奇来说,尽管绘制肖像的原本意图是功利的,但这美的范式却超越了功利目的。在500多年后的今天,当初的功利目的早已烟消云散,但美的范式却保留了下来。在形式主义者眼中,这就是经典的唯美。

银貂女郎当光一侧的外轮廓线

再者,我基于图像的判断也是个人化的。面对达·芬奇原画,于唯美欣赏之时,我也看到了一处不谐,并质疑之。这就是人物右侧亮部的轮廓线,是人物与背景的分界线,尤其是从前额向下直到肩头的明暗分界线。在我看来,这条线过于清晰,将人物和背景生硬地切割开来。达·芬奇绘制人物外轮廓与内轮廓的方法不同,身体与背景之间的外轮廓线相对清晰,而人物的眼眶、鼻翼、嘴唇等内轮廓,则以晕染之法来描绘,由此回避了线性边界,求得了五官的柔和之美。

银貂女郎的背光一侧,外轮廓与背景的分界线因明暗对比弱而相对模糊,而当光一侧的对比却过于强烈。我不相信达·芬奇会这样处理画面,即使当光一侧真的光影对比度很高,达·芬奇也不会画出生硬的分界线,而会以柔光之法涂抹,近似内轮廓的画法。我对这个问题非常敏感,因为当年学画时研习雷诺阿,在临摹其女士肖像时,遇到过人物外轮廓与背景的分界线问题。雷诺阿以笔法蓬松著称,无论画暗侧还是亮侧,人物的轮廓线绝无生硬者。对柔美的追求,印象派画家尚能如此,文艺复兴画家更是如此。然而,睁眼细看,挂在克拉科夫美术馆墙上的达·芬奇原作的确有一条生硬的线,在当光一侧,直若“阴阳割昏晓”。

问题出在哪里?我回头去看美术馆提供的资料,从中搜寻答案。据资料所载,有人在18世纪的某个时段,重画了银貂女郎的背景,以平涂的方法,将背景涂得一片漆黑。这只聪明的黑手,作案时小心翼翼,绝不碰一下人物轮廓以内的部分。结果,在人物与背景之间,留下了一条精确而又粗暴的分界线。这位黑手想要涂掉什么、掩盖什么?博物馆的资料无任何说明,但却提出了一种可能:银貂女郎的背景是风景,就像《蒙娜丽莎》那样,而且背景图像有着隐喻的所指。美术馆的资料说:今日“光学体检”的技术还不足以看出那背景是什么,只有等未来的技术进步,我们方能做进一步的研究。

实际上,所谓蒙娜丽莎的微笑,其迷人之美,在相当程度上来自人物五官轮廓线的柔和,柔和到几乎不存在轮廓线。或者说,这柔和使轮廓线处在确定与不确定之间,是为微笑的神秘之源。细看银貂女郎,画中人也暗含类似微笑,一样神秘,一样捉摸不定。这幅画原本的内轮廓线得以幸存,但外轮廓线却被粗暴地破坏了。

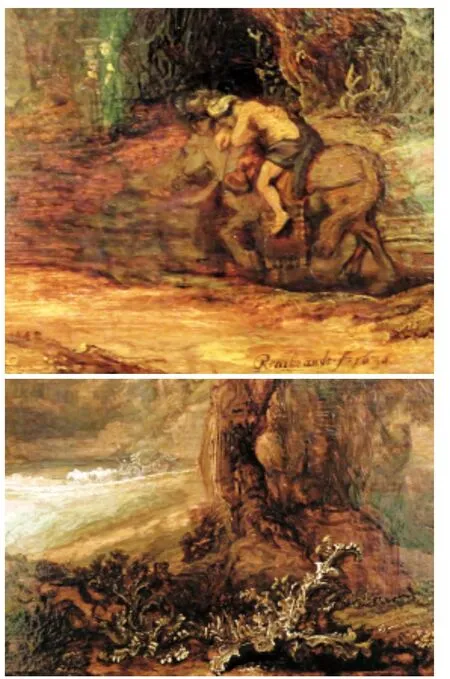

《风景中的撒玛利亚好人》 伦勃朗

四、寓意风景

伦勃朗风景画也具有这样的审美价值,但与肖像画不同,其审美价值除了来自图像形式,还来自风景的寓意性,也即《圣经》作为前文本而赋予风景画的道德寓言,或意识形态。

就风景画而言,伦勃朗处身于西方艺术发展的一个重要历史节点上,这就是欧洲风景画在17世纪前后的独立,其标志是风景作为人物画的背景,转变为绘画的主体。在转变过程中,伦勃朗不时在向风景画植入《圣经》故事,进行道德说教,绘制寓意风景。

我看伦勃朗的《风景中的撒玛利亚好人》,第一个直观感受是他画出了大自然的力量。由近而远看入画中,前景是一株苍老的大树,似乎见证了时间和历史的进程,也见证了大自然的沧海桑田,却仍然枝繁叶茂,显示出强劲的生命力。树左的中景是小河小丘小路,彼岸坡上有风车农舍,此岸路上有一组车马行旅。右边的中景是浓密的树丛,一条土路斜斜地引向风景深处,路上有人牵着骡子,骡背上搭着一个趴着的人。虽是点景小人,但其动势显然是说有事发生。背景的天空乌云翻卷,云缝里一线亮光射出,颇有戏剧性,呼应着中景的故事。

这是典型的欧洲17世纪寓意风景画。在我看来,大自然的力量、人的生命力、艺术的生命和审美的价值,在这风景里合力生威,赋予这幅画以强烈的视觉和心理震撼力。那么,此画的寓意究竟是什么?伦勃朗给画的题名,将我引向了《圣经·新约》的《路加福音》第十章,其中有人问耶稣怎样才能得永生,耶稣回答说要尽心、尽性、尽力去爱神、爱人、爱己。问者假装不懂,耶稣便讲了一个寓言以喻之:一位旅人半路被强盗劫掠并伤害,弃于路旁,其他旅人路过看见,皆绕道而走,直到一位撒玛利亚人路过,才给以救治,并将其扶上自己的骡子,前往旅店歇息,并付钱让店主照顾伤者。

伦勃朗这幅风景的寓意之法,与达·芬奇的银貂女郎有所不同,后者以单个的隐喻和象征图像承载寓言,例如银貂的纯白皮毛,其符号所指是纯洁的概念。伦勃朗风景画所承载的概念是道德的永生,这是人性之善(撒玛利亚好人)与人性之恶(那些强盗和绕道者)搏斗的结果。作为一个道德概念,这一结果未由单个的隐喻或象征图像来指涉,无论是天空的浓云还是路边的大树,仅涉善恶永生的一部分,但不具备完全指涉的符号功能。伦勃朗风景画的特征,在于单个图像的整合,在于图像与叙事相配,唯其如此,这幅风景画才能获得人性道德的寓意。这也是为什么画家要以画名来点题的原因:画名中的“撒玛利亚好人”,将《圣经》叙事与风景图像贯通了起来。

这样看来,伦勃朗的这幅画既不是直白浅显的《圣经》插图,也不是单纯的风景再现,而是集图像与叙事为一体的寓意画。我的这一阐释虽是意识形态的,但却仍然可借形式主义的观点来理解,特别是新批评所讨论的图像(意象)、隐喻、象征、神话(寓言)的递进关系。这一关系关乎艺术作品之本体存在的修辞模式,可以推演为今日批评理论中关于艺术作品的身份问题。新批评认为:一个图像若只出现一次,可能是偶然的,最多也就算是一个隐喻,但若反复出现,那么就应该是一个象征,而且是象征系统的一部分,这个系统,便是寓言故事,或称寓意系统。

新批评家说的是文学作品,在文学叙事的历时过程中,一个语言图像可以多次出现。在共时的绘画中,这个视觉图像也可以多次出现,但改变了出现的方式,这便是图像叙事的方式。在伦勃朗的这幅风景画中,点景小人就具有此种叙事功能。且看路边大树下,当那位撒玛利亚好人扶着马背上的伤者上路时,有人旁观之,他们或许介于善与恶之间;有人背对之,他们或许在善恶之争中倾向于恶,而那一组早已远离的车马行旅,该是耶稣所说的绕道而过者。在此,人与人之间的空间关系,指向了时间叙事的距离,以及道德意识的距离。

当文学作品中的某一图像以历时的方式而多次出现时,绘画作品中的同一图像却以共时的方式而出现在不同的空间位置上。这多次出现的图像的象征和寓意是抽象的,即《圣经》中关于善的意识形态,或善与恶之争。这一概念体现在不同的点景小人身上,他们被画在撒玛利亚人的周围,画家由此而将历时的叙事,转化为共时的叙事。

《圣经》的道德寓意,是伦勃朗风景画所承载的意识形态,超越了形式主义的图像局限。在这幅画的个案中,绘画图像与画中寓意的统合,成就了伦勃朗风景的审美价值和艺术身份。

《风景中的撒玛利亚好人》(局部) 伦勃朗