百年华人独立圣经译本考述❋

2018-04-21高玉霞

高玉霞

1.引言

始于唐贞观九年(公元635年)的圣经汉译活动不仅是世界范围内圣经翻译的一个重要分支,也是中国翻译史的重要组成部分。有学者将圣经汉译史划分为草创期(从唐代到1807)、拓展期(1807-1854)、普及期(1854-1919)、本色化期(从1919至今)四个阶段(庄柔玉2000:16-17)。为了兼顾翻译主体、翻译性质和译本名称三者的统一,将圣经汉译史划分为:景教士译述期(唐代635-845)、耶稣会士摘译期(17-19世纪初)、新教士全译期(1819-1919)、圣经汉译多元化时期(20世纪20年代至今)(任东升2007:149-150)。不过,这两种划分对近二百年来圣经汉译活动的概括还是过于粗疏,甚至有所遗漏。

为更为清晰地把握圣经汉译史的脉络,笔者对近200年的圣经汉译活动细化为以下六个阶段:

1)国外基督教各差会分散译经阶段(1806-1902)

2)国外基督教各差会联合译经阶段(1890-1919)

3)华人个人独立译经阶段(1908-1970)

4)华人集体独立译经阶段(1970后)

5)华人教会修订和合本、出版注释本及简化字版阶段(1980后)

6)华人个人独立译经新尝试(21世纪后)

第一位想把圣经翻译成汉语的基督教新教传教士马礼逊于1807年来华,在华人学者协助下于1819年完成新约的翻译。直至1919年官话“和合本”问世,这百年圣经汉译史上,西方传教士处于主导和主体地位,而华人学者只能充当“助手”角色,发挥辅助作用。人们也通常把中文圣经翻译史上出现的马礼逊译本(新约,1819;全书,1823)、委办译本(新约,1852)、北京官话译本(新约,1866)、施约瑟官话译本(新约,1875)和官话和合本(全书,1919)称为中文圣经的“经典之作”,把如马礼逊(Robert Morrision)、郭实腊(Karl Gutzlaff)、裨治文(Elijah Bridgman)、麦都思(Walter Medhurst)、包约翰(John Burdon)、白汉理(Henry Blodget)、施约瑟(Joseph Schereschewsky)、狄考文(Calvin Mateer)、富善(Chauncey Goodrich)等称为著名的圣经译者或汉学家,而这些圣经译者或汉学家也成为学者重点研究的人物。似乎“圣经被译为中文的历史,却成为中国人缺席的历史”。(游斌2007)

不可否认,十九世纪的中国人刚刚开始睁眼看世界,对于圣经的意义仍然十分陌生,更无基本的圣经原文知识,因此,不可能承担起译经的重任。但是,反过来说,传教士作为第一批深入地接触中国文化的人,中文的艰奥、中国文化的博大精深,同样也是他们难以跨越的障碍。因此,“完成圣经汉译这样庞大的工作,非西人能够独立承担”(任东升 2007:214)。事实上,早在1836年,传教士圣经译者麦都思就意识到中国学者在圣经汉译中的决定性作用,他表示:“毕竟,最好的翻译还是由一位当地人完成的;而当我们可以得到一位有学问、态度虔诚的中国人,且这位中国人对本国经典修养深厚时,毫无疑问他就可以完成这种翻译,有了这样一种译本,此前我们所完成的再好的译本也只有为之让路了”(韩南、段怀清2010)。这似乎为华人个人独立译经提供了理论依据。随着译经工作的深入,华人助手的作用越来越不容忽视。他们既可以充当译文的“读者”,又可以胜任“襄理”的工作,其角色也经历了“翻译助手——合作伙伴——独立译者”的重大转变。

从1908年严复独立翻译《马可福音》片段到2017年王汉川编译《心灵牧歌:<四福音书>鉴赏大全》出版,华人学者独立译经的实践已长达百年。近百年出现的华人独立圣经译者是兼具中国知识分子阶层和教徒、牧师双重身份的“新的文化中间知识分子阶层”或“文化基督徒”(任东升2011),他们的特殊身份,决定了他们在圣经汉译中发挥着独特的作用,其译本也具有独特价值。然而,这类学者的译本鲜有人关注,一直是圣经汉译史研究的薄弱环节。本文考述近百年出现的华人学者的独立圣经译本,包括严复马可福音片段(1908);王宣忱译本(1933);朱宝惠译本(1936);吴经熊译本(1946;1949);吕振中译本(1946;1952;1970);冯象参照希伯来文和希腊文圣经原文重译的《摩西五经》、《智慧书》和新约和王汉川参照英文译本重译的新约译本。

2.首个新约片段译本VS首个新约全译本

1908年严复尝试“独立”译经就标志着华人角色开始从“助手”(从属)向“译者”(独立)过渡。但直到1933年由王宣忱独立翻译的第一部完整的圣经译本《新约全书》出版,华人学者的地位才实现了“从助手到译者的真正转变”(高玉霞、任东升2015)。

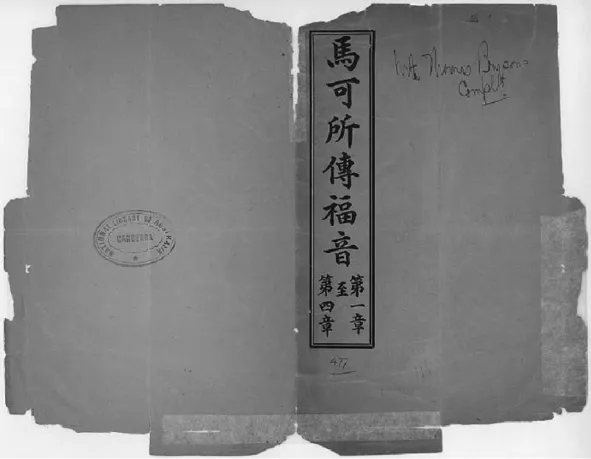

2.1 首个片段译本——严复译本(1908)

作为中国著名知识分子、翻译家,严复精通国学,留学英国多年,熟悉西方文化、基督教和圣经,具有良好的基督教文化修养和丰富的圣经知识储备。因此,在大英圣书公会寻找中国本土翻译家翻译圣经时,他无疑是最佳人选。1908年初,严复应“大英圣书公会”总经理文显理的请求,用文言文试译了《马可所传福音》前四章,原件共7页,约3400汉字,包括:外封面、内封、说明和译文对折4页。译文由商务印书馆“代印”约500册,在小范围内发行并征询反馈意见。由于公务繁忙,严复并没有继续翻译下去,且因为他的“试译”仅为教会所用,印数很少,其影响很难扩散到教外。来华传教士创办的《教务杂志》1918年刊登的一篇文章中最先提到严复介入圣经片段翻译:“只有两次尝试是由中国人负责翻译圣经的。而其中只有一次是由中国人取得主动权的;彼此都没有完成目标”。文中提到的中国人分别是何进善和严复,而取得主动权的指的是严复。到1941年,《基督教与文学》中明确提到严复翻译圣经一事,“译界泰斗严几道曾译马可数章,文笔古雅,可惜没有继续下去”(朱维之1941:72)。自此,严复的圣经片段译文开始为教外人士所知晓。后来,香港圣经翻译家骆维仁(1995)详细地论述了严复翻译圣经的情况:严复是杰出的中国学者和翻译家,他不是基督徒;严复翻译了《马可福音》前四章,1908年在上海出版;依据的蓝本是1885年修订的“钦定本”;翻译圣经片段的目的是“希望把圣经当作中国人伟大的经典”。后来,越来越多的海外圣经学者和中国学者开始关注其圣经片段翻译。

图1 严复的《马可所传福音》片段

严复介入圣经翻译是圣经汉译史上的一个标志性事件,开创了中国人独立翻译圣经的先例,他也成为中国本土译家中“从文学角度翻译圣经的第一人”(任东升2002)。圣经汉译一改此前像王韬、何进善等人只是以传教士译者助手与合作者身份介入圣经汉译的状态,中国本土译家在一定程度上获得了主动权。这是中国儒家文化与基督教文化平等对话和交流的开始,为以后华人独立翻译圣经树立了榜样。

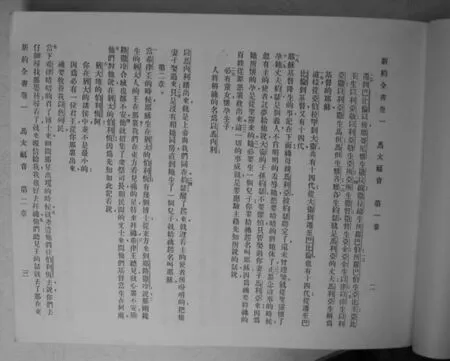

2.2 首个新约全译本——王宣忱译本(1933)

王宣忱,山东著名实业家兼牧师,官话和合本参与者,继严复之后,他于1930年开始独立翻译圣经。他以伦敦的拉丁文译本为蓝本,参照1901年在纽约印行的英译本,参考五六种中译本圣经,包括1907年和1919年的官话和合本《新约》、“文理和合译本”新约、“马礼逊译本”,以及1922年由萧静山翻译的天主教新约译本译成《新约全书》,于1933年11月由青岛中华基督教会出版,共612页。

关于王宣忱参与圣经翻译一事,历史记载和相关研究不多。相关记载和研究大多是关于他作为狄考文的助手参与官话和合本翻译的。关于他独立翻译圣经新约的记载,最早见于1965年,诚质怡(1965:23-24)牧师在《圣经之中文译本》一文中指出,王宣忱译本是“第一本由华人基督徒翻译刊行的圣经译本”。1979年,刘翼凌编著的《译经论丛》收录了资深牧师、神学教育家于力工(1979:123-126)的《新约圣经译者王宣忱》一文,文章对王宣忱的生平和译经情况进行了概述,并特别提到王宣忱在官话和合本翻译中的突出贡献和在教会中的影响。他首次对“灵恩运动”提出了异议,并被称为“山东教皇”。《新约圣经译者王宣忱》是首篇以王宣忱为研究对象的文章,但是关于其重译新约的部分也是概述,并未涉及到详细的比较论述。1995年,香港圣经翻译专家骆维仁(I-Jin Loh)在“Chinese translations of the Bible”一文中总结了圣经在中国的翻译和传播现状,其中明确提到了王宣忱独立翻译圣经的情况。此外,有些海外圣经学者也对王宣忱翻译的圣经很感兴趣。1999年,德国历史文化学者尤思德(Jost Oliver Zetzsche)在其专著《和合本与中文圣经翻译》(The Bible in China:The History of the Union Version or the Culmination of Protestant Missionary Bible Translation in China)一书中不仅提到王宣忱参与“和合本”翻译的事实,而且开辟小节对其译经情况做了较为详细的记载,并以《约翰福音》为例对其新约译本进行了详细评析,他认为王宣忱译本“是一部修订本,而不是重新的翻译”。2000年,香港学者蔡锦图撰文《中文圣经的流传》,将王宣忱的译本列为和合本出版之后出现的译本。

进入21世纪,王宣忱的圣经翻译活动开始得到大陆学者的高度关注。作为中国翻译家,王宣忱“不满足于传教士的圣经译文,更不满足于中国学者在翻译中所扮演的从属角色。通过独立翻译,中国翻译家可以摆脱传教士翻译主体在诠释原文和中文表达方面的主导权,用自己的语言表达一个中国人对圣经的理解”(任东升 2007:229)。如果说“和合本”的成功翻译标志着来华传教士译者主导的圣经中文翻译的“退场”,那么从和合本翻译团队走出来的王宣忱则标志着中国本土学者独立翻译圣经的“登场”。可以说王宣忱用一生诠释了自己的译经思想,他所译的《新约全书》成为“中国人翻译的第一部完整的新教新约译本”(尤思德2002:339),王宣忱译本的出现标志着华人译者独立译经的真正实现。

图2 《新约全书》

3.首 个希腊文直译本VS首个希腊文全译本

严复和王宣忱皆以英文译本为蓝本进行新约圣经翻译,英文毕竟不是新约原语,准确性上必然有待考量。1936年朱宝惠译本和1970年吕振中译本的出版,充分说明了华人学者具有从希腊原文直译圣经的能力。

图3 《新约全书》内容样本

3.1 首个希腊文直译本———朱宝惠译本(1936)

朱宝惠,山东省临朐县人,后迁居至江苏省宿迁县。朱氏父母均为基督徒,朱宝惠幼承家训,信奉上帝,勤勉睿智,好学不倦。朱宝惠国学功底深湛,又擅长小楷与行书。他于1906年毕业于徐州的培心书院,1912年以优异的成绩成为金陵神学院正科第一届毕业生,1918—1925年期间在南京圣道书院攻读神学三年,1919年在东南大学进修哲学。这期间还师从美国赛兆祥牧师(Rev.A.Sydenstrickor)和驻华大使司徒雷登(John Leighton Stuart)学习希腊文三年,为其日后依据希腊原文直译《圣经·新约》打下坚实的基础。

新约自1535年首次被译成英文以来,已有十余种不同的译本。当时中国通用的译本,至少由两种文字翻译而成,许多处译文与希腊文原意有很大出入,存在不少信息丢失的现象,有的甚至与原意背道而驰。于是,朱宝惠立志依据希腊原文直译新约,遂于1920年开始与金陵神学院同道、美国传教士赛兆祥牧师合作,利用课余时间进行重译工作。1929年,他们合作的《新译新约》第一次出版,就很受教友欢迎和赞同,教友一致认为此书应为教会之急需。而朱宝惠和赛兆祥均认为由于时间仓促,1929年版的《新译新约》中还存在不少疏漏,因而不能尽达原意、畅舒经旨。因此,他们决定再译。不幸的是,赛兆祥于1930年病逝,再译的重担落在朱宝惠肩上。他遂独立支撑,坚持译述,依据希腊文修正原译。他经常白天讲课传福音,晚间通宵达旦地工作,不辞辛劳,六年如一日,终于在1936年完成了《串珠注解原文释词·重译新约全书》,并在书中补入了“倡始人赛兆祥博士小史”,认为自己是继赛博士的宏愿,本着卫斯理·约翰“工作与生命并久”的精神进行重新修订的。这部《重译新约全书》完稿后,得到赛兆祥之女、美国著名作家、诺贝尔文学奖得主赛珍珠女士(Pearl.S.Buck)的资助,于1936年6月由上海竞新印书馆印刷,经新译圣经流通处正式发行。

图4 《重译新约全书》

图5 《重译新约全书》内封

朱宝惠的《重译新约全书》完全根据希腊原文,用通俗浅显的国语迻译。每卷书前有小引、纲目,书后有注释,每章有分段,提眉有串珠,以便查经之用。书的串珠,重在串义而非串字,凡经文可以互相发明,或重要名词,可以彼此参解者,则串引之,属于一种“以经解经”的方法,这也是本书的突出特点之一。书后附刊则有原文译词和图表以供查阅。全书译文畅达,用词精当,标点准确,诚为圣经中文译本之力作。该书由国民党西北军著名爱国将领,时任中央国术馆馆长的张之江将军题写《新译新约全书串珠注译》书名,问世以后,倍受同道赞誉,被称为“1936年圣经新约朱译本”。金陵神学院院长李汉铎为该书做序时写道:“该书不仅能增加人们读经的兴趣,而且对信徒来讲,更可明白圣经的精义,增进灵性的生活,接收基督之恩泽”。总之,朱氏的圣经重译无疑是对基督教中国化的一大贡献。只可惜该书出版后不久,由于抗日战争爆发,上海、南京先后沦陷,故该书发行被迫中断,原书版本被毁。1993年,拾珍出版社再版了该译本,共937页。

3.2 首个希腊文全译本——吕振中译本(1970)

王宣忱、朱宝惠等华人只是独立完成了新约全部文本的翻译,直到1970年才诞生了“首个直译汉语完全版”(肖才望2013)——燕京大学希腊文教师吕振中独立翻译的《旧新约全书》。这是华人独立译经从尝试走向成熟的标志。

吕振中1922年毕业于香港大学,后在燕京大学学习希腊语和希伯来语,曾在闽南神学院执教14年。出于对圣经和合本的不满,他于1940年开始依据英国牛津大学苏德尔(Alexander Souter)编的希腊文新约独立翻译圣经,其译经工作得到穆瑞教授(A.H.Jowett Murray)和包石壁牧师(C.E.Busby)帮助,译经初稿由燕京大学宗教学院院长赵紫宸审阅修改,并于1945年私下发行。1946年6月24日,《吕译新约初稿》由燕京大学宗教学院正式出版,为征询意见而发行,仅印了500本,送给新约学者。后来吕振中到纽约协和神学院和英格兰威斯敏斯特学院进修圣经语言,为进一步译经打下坚实的基础。20世纪50年代初期,他依据聂斯黎(D.Eberland Nestle)编的第17版希腊文新约对自己的新约译本进行修订,《新约新译修稿》于1952年由圣经公会在香港出版。1952—1963年,历经11年,吕振中依据希伯来文“马所拉经文”、“通俗拉丁文本”和“七十子希腊文本”翻译了旧约,取名圣经(新译本),并于1970年底由香港圣经公会出版全译本圣经。但“仅以吕振中牧师及其亲友的名义出版此书”(马利安·高利克 2013),书的扉页上赫然写着:“为吕振中牧师出版”。为表彰吕振中独立翻译圣经的贡献,香港大学于1973年4月12日授予他荣誉神学博士学位。莱纳德·肯尼思·扬(Leonard Kenneth Young)称“这部已付梓的著作成为了圣经翻译的里程碑”(莱纳德·肯尼思·扬 1973)。

图6 《吕译新约初稿》

图7 《新约新译修稿》

吕振中的读者对象是“非一般基督徒之读书人,与神学生,传道人,经学家等值研究”。1973年,他对有关学者袒露了自己的译经初衷和对译本的期望:“我若能侧身于郭斯比(Goodspeed)和摩法(Moffat)氏之后,永供人们之参考,我愿就足了。我若使一般爱读圣经的人一口气连续读许多章节还不忍释卷,我愿就足了。”

为实现译经初衷,吕振中采用直译法,尽量表达出原文每个字所包含或代表的意义,正如他在译者自序中指出的:“惟於圣经,则须以直译为主。一词一句,一字一点,皆须注意周到,不可轻率放过,始能满足咬文嚼字经学家之脾胃。虽然,亦不可以词害意;须将信达雅兼筹并顾,庶免偏废”。在文体选择上,“尽量应用中国之语法,或中国人所说得通而听得懂之新语法”(见吕安荣2000)。其“准确、忠实同时兼顾文体流畅的翻译方式是意译所不能达到的”(任东升、门泷2012),因此,此译本获得很高的地位,成为国内外很多圣经研究学者案头必备的参考书。吕振中也因此成为有史以来第一位将圣经翻译成汉语白话文的中国人。

4.首个教宗领袖双重钦定译本———吴经熊译本(1945)

图 8︽圣咏译义初稿︾

图9 于斌主教序言

吴经熊,浙江宁波人,曾留学于美、法、德等国家,获得法学博士学位,后回上海任教,担任律师、法官,曾协助起草第一部宪法。在蒋介石和宋美龄的多次邀请和资助下,1942—1945年间,吴经熊用古体诗翻译了《圣咏集》。1946年10月,上海商务印书馆出版了《圣咏译义初稿》,内含于斌主教的序言(写于1946年圣母升天节)和江苏朱希孟主教的序言(写于1946年8月1日)。由于有蒋介石的修订(图2是蒋介石修订译稿的手迹),加之这是中国历史上唯一用旧体诗翻译圣经的译本,一时好评如潮,不到一个月即再版,共印了2万8千余册。台湾商务印书馆于1967年再版《圣咏译义初稿》五卷,并于1975年10月出版《圣咏译义》的定稿本。该译本实现了“以诗译诗”的译经尝试,是“中西文化融通的尝试和开拓”(任显凯2011),“曾震动当时的中国译坛”(林煌天 1997:733)。因为吴经熊不懂希伯来文、希腊文、拉丁文,所以他只能凭借英文和法文来翻译圣经。更何况,他没有研修过神学、圣经学,因此,他并没有太多的翻译圣经的优势。但他认为,圣经汉译,“最主要的便是中文”(方豪1969:1976)。他自己也认为其翻译之所以为中国人接受,原因之一就是“我使得《诗篇》读起来像是中国人自己写的诗”。他的翻译使命是要用中文来表达,首要目标是“引发国人对圣经的兴趣”(吴经熊 2002:66)。

翻译毕圣咏过后,吴经熊在蒋介石的鼓励下,迻译新约。在译述《新经全集》时,他参考了英、法、德、义、希腊文及拉丁文的注释及版本,尤其是以天主教一向独尊的《通俗拉丁译本》(Vulgate)为主要根据。同时代的圣经汉译本则选取了《献县新经全集》,即萧静山的《四史圣经》;《圣公会译本》以及基督新教的《文理译本》及吕振中的新约。1946年,吴经熊被任命为中华民国驻罗马教廷公使。在梵蒂冈期间,他在大使馆参赞罗光蒙席的帮助下,继续修改《新经全集》译稿。他利用各种机会请教多位圣经权威专家,并将译稿寄给在比利时本笃隐修会的陆征祥,请他指点修正。1948年,译本得到于斌主教的出版许可。同年12月28日,罗马教宗庇护十二为译本撰写序言,盛赞译本“能增进中国信友虔读新经之良好习惯,寻获圣经所给予吾人之神圣安慰”。“这是中国圣经翻译史上,唯一得到罗马教宗序言的中文圣经译本”(赵晓阳 2010)。1949年春,吴经熊被急召回国。他将译本呈送至在浙江奉化老家的蒋介石,由蒋介石再次审阅。实际上,从1944年春到抗战胜利,蒋介石每天都拿出一小时时间,对《圣咏》和《新经》全部译稿进行阅读和修订。吴经熊的新约译本取名为《新经全集》,于民国38年(1945年)在香港出版。1960年4月,《新经全集》在香港再版。1967年,为庆贺蒋介石八十寿辰,台湾出版了《新经全集》第三版。

5.首个教外独译新约译本VS首个“专著型”新约译本

进入21世纪后,圣经重译理念和实践可以说发生了质的变化。当代华人圣经翻译家发现和合本等旧译存在误译、増译、漏译、病语病句和尴尬译名等问题,而“根子在主持译经的十九世纪传教士身上”(冯象2008:xix)。这就是说,翻译主体的文化身份(包括其宗教信仰)和圣经翻译观密切相关。冯象进而提出“把圣经当作文学来翻译”(彭伦2005)、“翻译圣经与信仰无关”(颜菁 2007)的思想理论,这不仅为重译圣经提供了理念上的启示,同时开辟了“大字为译小字为注”的“译注”新格式。王汉川的系列圣经重译如《创世之光:摩西史诗——〈创世记〉鉴赏指南》(2005)、《自由与律法之光——摩西史诗〈出埃及记〉鉴赏》(2006)、《生命之光——〈约翰福音〉鉴赏指南》(2005)、《保罗书信——保罗生平和书信鉴赏》(2008)、《心灵牧歌——〈四福音书〉鉴赏大全》(2010)等,也采用“翻译+注释”的格式,努力遵循“准确逼真、顺达流畅”(王汉川 2010:352)的翻译原则。

5.1 首个教外独译新约译本——冯象译本

语言学家、法律专家冯象(Dr.Peter Feng)生于20世纪50年代,他在北京大学获得英美文学硕士学位后,先后赴哈佛大学、耶鲁大学深造并获得中国古代文学博士学位和法学博士学位,曾任教于北京大学、哈佛大学、香港大学。移居美国以后,他根据原文陆续翻译圣经单卷,分别于2004、2006、2007、2008、2010年翻译完成《创世记:传说与译注》、《摩西五经》、《宽宽信箱与出埃及记》、《智慧书》、《新约》。这些译本由香港牛津大学出版社推出,都标为“译注”,正式的译文用大号字,简短的夹注内容用小号字,因而承袭了圣经译注讲究“无一字无来历”的传统。冯象(2006:x)指出,新世纪重译圣经的“当务之急”是“回到原文善本,重新迻译;即在旧译之外,为普通读者(包括教友)和学界,提供一种基于现代学术成果的忠实畅达而便于学习研究的译本”。这也是他翻译圣经的“首要目的”。冯象(2006:x)认为圣经原文的文字特色为“朴素、圣洁、雄健而热烈”,而能够准确生动地再现希伯来圣经的语言应该是“又富于感性联想又适于抽象概括的文学语言”,“全新的韵律与力度,灵活的句法和口语化的表达”。所以,重译圣经“还要打破中文圣经同现代汉语文学的隔膜”(冯象2006:x-xii)。他的翻译力求弥补旧译中的漏译、误译、病译、病句等舛误导致的汉译圣经缺乏文学性、歪曲圣经原意、掩盖原文优点等不足。

图10 冯象的《新约》译本

5.2 首个“专著型”新约译本——王汉川译本

比较文化学者、翻译家王汉川(2010:6)认为圣经是“世界哲学、文学和神学经典”。从2003年开始,他运用厚翻译的翻译理念,参照英文译本,重译新约和部分旧约经卷。2005年,王汉川译注的《生命之光:<约翰福音>鉴赏大全》出版。2010年又推出了《心灵牧歌——<四福音书>鉴赏大全》和《保罗书信》,分别由北京群言出版社和北京燕山出版社出版单行本,为读者提供丰富的背景知识,便于读者的理解和鉴赏。

王汉川历时十年翻译和诠释的新约于2017年3月由北京生活·读书·新知三联书店出版。全书分为“续编”、“四福音书”、“新约历史书”、“保罗书信”、“其他使徒书信”、“新约预言书”和“百科简明词典”七大部分。与往常一样,他尽力遵循“意准、境达、文通、句顺”(王汉川 2017:1203)的翻译原则,尽量严格精确地传达原文的含义,生动再现原作的风格特征、感情色彩和社会文化氛围,尊重原文和汉语的表达习惯,努力寻找最恰当的语句在不同的语言符号之间架起沟通的桥梁。为了帮助读者更好地理解新约的背景和含义,他为每部书撰写了导读性的文字并添加了详尽的注释。通过添加文外注释,译者把对原文的阐释引向文本外,补偿了文本内缺失的意义,从而拉近了原作和读者之间的距离,包括心理和信仰的距离——这才是科学的完整的翻译过程。从另一角度看,译者的注释是原作者、译者和读者三个主体“视域叠加”的结果。然而,在做注释的过程中,译者不可避免地会倚重自己的主观视域,从而反映出自身的文化身份、知识结构、美学认识及个人信仰等。从翻译策略上看,本书译注的形式和内容均体现美国学者Anthony Appiah于1993年所提出的“厚翻译”(Thick Translation)特征,即注重细节,强调阐释。这种努力使新约文本中丰富的语言、文化和审美语境得到再现,从而引起读者对原文语言和文化的兴趣和关注,收到更好的鉴赏和吸收效果。

图11 《心灵牧歌——〈四福音书〉》鉴赏大全

王汉川博士对新约的译解和叙述,艺术性地实现内涵式和外延式两维度的有机结合。“从其内涵式解读来看,王汉川博士有着丰富的基督教神学知识,对圣经文献更是有着精准的了解;因其长期从事释经学的探究,熟悉其业内的话语体系和专门表述,故而不会与基督教的信仰原则相抵触。而从外延式探究来说,王汉川也有着哲学尤其是美学的功底,在文学、语言学、比较艺术学上亦造诣颇深,其开放性视域又使之能够超越基督教信仰之界而又有着更多的思想、更宽阔的眼界和更为适中的把握,其阐述因而也自然会体现出历史之真和哲学之智”(卓新平2017:5)。“这部《心灵牧歌———<四福音书>鉴赏大全》是国内外首部新约百科全书,填补了出版历史上的一个空白”(曾繁仁 2017:2),将其定位成“专著型”(任东升 2017:14)的新约详解,一点也不为过。王汉川和冯象采取两种译注的形式,将圣经翻译推向了文学翻译的新境界。圣经得到不同文化群体的诠释,这不仅反映出圣经文本自身的多重性质,也表明诠释群体的文化身份可以决定翻译圣经的策略和圣经译本的文化功能。

6.结论

圣经作为一部兼具神学、文学、史学等多重性质的巨著,其译者不仅要具备语言和信仰上的优势、博学多才,而且要有充足的时间和人力物力支持。独立翻译圣经着实并非易事。

从1908年严复获得译经主动权,到1970年吕振中圣经全译本出现,充分证明华人个人独立译经的可能性。1933年王宣忱新约全书的出版也使华人译者实现从译经助手到独立译者的角色转变。朱宝惠译本和吕振中译本的出版说明华人学者具有从希腊原文直译圣经的能力。吴经熊译本得到罗马教宗和官方的钦定,说明华人译者的译本具有极高的权威性。这些中国本土译家的个人译本是圣经汉译史中的重要一环,标志着译经主动权由外国传教士转移到中国人自己手中,为华人独立译经树立了榜样。正是有这些前辈的译经尝试,才有冯象和王汉川采用译注的方式进行文学翻译的新尝试。经过近百年的华人独立译经实践,圣经汉译思想呈现出文学翻译的继承性和突破性,译本形态呈现出译注并存的新特征。

Loh,I-Jin.1995.Chinese transla tions of Bible[A].Chan Sin-wai&David,E.Pollard.An Encyclopedia of Translation[C].Hongkong:The Chinese University Press.

诚质怡,1965,圣经之中文译本[A],贾宝罗编,《圣经汉译论文集》[C]。香港:基督教辅侨出版社,23-24。

方豪,1969,《方豪六十自定稿》[M]。台北:台湾学生书局。

冯象(译注),2006,《摩西五经》[M]。香港:牛津大学出版社。

冯象(译注),2008,《智慧书》[M]。香港:牛津大学出版社。

高玉霞、任东升,2015,王宣忱及其《新约全书》翻译 [J],《东方翻译》(1):42-47。

吕安荣,2000,吕译旧新约圣经的翻译过程[J]。《生命季刊》(16),见 https://www.suiengea.com/show/xandefjbzc.html.

莱纳德·肯尼思·扬,1973,荣誉学位授予大会[N],《香港大学学报》,4月12日。

林煌天,1997,《中国翻译词典》[Z]。武汉:湖北教育出版社。

马利安·高利克,2013,吕振中:一位中文圣经翻译家——献给苏黎世大学荣誉教授罗伯特·P·克莱默斯,于其80寿辰之际 [A],梁工编,《圣经文学研究》(第7辑)[C]。北京:人民文学出版,72-94。

彭伦,2005,冯象:《把<圣经>当作文学文本来翻译》[N],《南方周末》,1月14日。

任东升,2002,中国翻译家与《圣经》翻译 [J],《四川外国语学院学报》(4):109-112。

任东升,2007,《圣经汉译文化研究》[M]。武汉:湖北教育出版社。

任东升,2011,论严复的圣经片段翻译 [J].《东方翻译》(2):15-26。

任东升、门泷,2012,从汉译本序言看《圣经》汉译思想的流变 [J].《天津外国语大学学报》(5):51-56。

任东升,2017,采撷圣经之花 践行生命之约(《心灵牧歌——<四福音书>鉴赏大全》序三),王汉川编译,《心灵牧歌——<四福音书>鉴赏大全》[C]。北京:生活·读书·新知三联书店。

任显凯,2011,优游圣道中,涵泳彻朝夕——谈吴经熊《圣咏译义初稿》与中国传统思想的互动 [A],梁工编,《圣经文学研究》(第5辑)[C]。北京:人民文学出版,236-258。

王汉川(翻译注释),2010,《心灵牧歌——<四福音书>鉴赏大全》[M]。北京:北京燕山出版社。

王汉川(编译),2017,《心灵牧歌——<四福音书>鉴赏大全》(下)[M]。北京:生活·读书·新知三联书店。

吴经熊,2002,《超越东西方》[M]。北京:社会科学文献出版社。

肖才望,2013,吕振中《新译新约全书》译本考察 [J],《山西农业大学学报》(社会科学版)(2):109-112。

于力工,1979,新约圣经译者王宣忱[A],刘翼凌编,《译经论丛》[C]。巴贝里:福音文宣社,123-126。

颜菁,2007,冯象:《重译圣经,无关信仰》[N],《中国青年报》,3月20日。

游斌,2007,被遗忘的译者:中国士人与中文圣经翻译[J],《金陵神学志》(4):101-118。

尤思德(蔡锦图译),2002,《和合本与中文圣经翻译》[M]。香港:国际圣经协会。

赵晓阳,2010,抗日战争时期的蒋介石与圣经翻译[J],《民国档案》(3):127-130。

朱维之,1941,《基督教与文学》[M]。上海:上海青协书局。

卓新平,2017,对生命之约的感悟与诠释(《心灵牧歌——<四福音书>鉴赏大全》序一),王汉川编译,《心灵牧歌——<四福音书>鉴赏大全》[M]。北京:生活·读书·新知三联书店。

庄柔玉,2000,《基督圣经中文译本权威现象研究》[M]。香港:国际圣经协会。

曾繁仁,2017,《心灵牧歌——<四福音书>鉴赏大全》总序,王汉川编译,《心灵牧歌——<四福音书>鉴赏大全》[M]。北京:生活·读书·新知三联书店。