心中的最高峰贡嘎山早期探险考察史

2018-04-20朱镭博

朱镭博

它是世界最高峰吗?

如此骈列而凝聚之七大雪山,生于名城打箭炉附近,而复逼临汉地。乃数千年来,汉人熟视若无睹也。

—任乃强:《西康图经·地文篇》山脉·木雅贡噶

1931年底,四个美国青年远涉重洋来到当时军阀割据、日寇入侵阴影下混乱不堪的中国。在经过一番波折后,四人决定将探险目标定在一座探险史语焉不详的山峰上。

他们组队来华探险的缘由是,此前,22岁的哈佛商学院研究生、青年泰里斯·穆尔(Terris Moore)在位于纽约的美国探险家俱乐部(Explorers Club)的图书室里阅读小罗斯福(Theodore Roosevelt Jr.)的报告书和洛克(Joseph F. Rock)不久前在美国《国家地理》上发表的新文章时,他发现在其他探险队相应的考察报告中,中国川西地图上打箭炉(Tatsienlu,即今康定)以南的这片区域有大片留白或不确切;而对这片留白所掩盖的那座山峰,各份考察报告的说法又相互矛盾,这引起了他的注意。这座“丢失的”山峰有时被称为“刚卡(Gangka、Gunka)”、复而又见称作“昆卡(Kunka、Koonka)”,时而被粗略地以一个小三角标注在地图上,时而又完全消失在打箭炉以南空空如也的图幅中。地图上的相互矛盾就这样引起了他最初的兴趣。

西康探险队四人:穆尔,波德塞尔,埃蒙斯,杨帝泽。

然而更吸引他的是这座山峰的标高—在他手中的几份资料上,这座山峰要么被曾在康藏大路上来往的早期西方探险家目测给出一个大致高度,要么则被冠以一个一万米的粗略估计;甚至当时最新近的考察记录所能做的,也不过是在山峰高度的三万英尺旁标记一个问号。而这一切细节的吸引力,又都被约瑟夫·洛克1930年10月在《国家地理》上颇具诱惑力的题目搅了起来—“贡嘎荣光(The Glories of the Minya Konka)”。在这篇长文中,洛克粗略测得贡嘎山高度为25600英尺(约合7802米)。所谓“粗略测量”,在此前几乎所有探险者都常使用这种简易方式来估算目标山峰的高度:先通过个人感受、气压计等估测自己所站位置的海拔,再使用指南针粗略读出山顶高度角,最后用估测的水平距离乘高度角的正切值得出高差,加上所站位置的海拔得出结果。如此结果必然不会精确,但居然有人说它有两万六千英尺,且不止一人—虽然后经修正,但洛克起初拍回的电报也这么说—它有三万英尺高!它会是世界最高峰吗?

当时同样受洛克鼓吹而进入人们视线的、另一座有机会与贡嘎、珠穆朗玛峰角逐世界最高峰的是阿尼玛卿山(Amne-Machin)。洛克在行经阿尼玛卿时估计这座山有超过28000英尺(约合8534米)高,和珠穆朗玛峰一样高注1。因而在后来这支四人队伍来到中国、一行人留宿北平时,本有在中国相遇或一起由美国出发的多人共同商议在中国的科学考察,随后因志趣、安排各异而分道扬镳,其中另外一队即选择前往阿尼玛卿测量该峰高度。几乎可以说,这是一批在重新寻找全球最高峰的人注2。

东方有贡嘎

西方人对贡嘎山的早期描述和记录(1877~1929)

摄影>铁丐

自雅州(Ya-chow,今四川省雅安市)至打箭炉的路线,自古至今未发生过太多变化。其中较为主要的一条,传承至今大致也就是今日南线的川藏公路;而另一条重要路线,大体则是今天的京昆高速(雅安—石棉段)接四川省道S211。由于地形崎岖,故道路也尽量沿河谷而行。这样的路线导致视野极为有限,除非位置恰巧合适,否则不可能看到远处的景观;即使是贡嘎这样高大的所在,也完全会被近山遮挡。其时行经川藏通道的旅人,只不过会在碰巧遇到的晴日中、疲惫不堪地翻过高高的垭口时,发现这座山峰矗立在遥远的天边。能够远眺贡嘎群山的垭口,转写为今日的地点后,在西方人旅行纪事中出现频繁的有:大相岭垭口、折多山垭口、高尔寺山垭口、子梅垭口、加折拉垭口、日乌且垭口、卡子拉垭口等。但,说是垭口,实际也包括了如今垭口附近容易攀上的高地。

貢嘎山块简图。

贡嘎山西侧的山麓、今天的子梅村到玉龙西(又称玉龙石等,为藏音的不同转译)的一段在西方人到来前早已有原住民,第一个在折多山或玉龙梁子(今加折拉山口,或称盘盘山垭口,Djesi La或Djezi La)上见到这群山峰的人没法考证。尽管当地先民早就有了对它的认知,对贡嘎山现代意义上的科学(scientific)考察和记录还是由那些西方人率先开展的;这部分是因为,科学考察的概念和意识并不是滥觞和较早繁荣于我国。

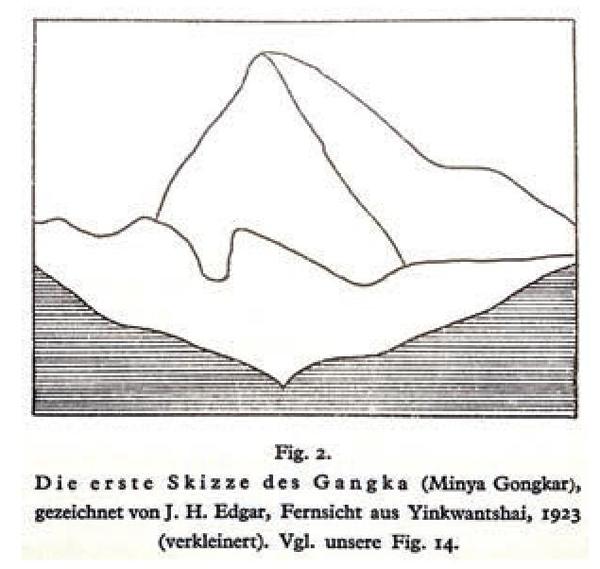

而西方第一份基本公认是关于贡嘎山的记录,是1877年英国上尉威廉·吉尔(William John Gill)在行经时写下的,他在《金沙江(the River of Golden Sand)》个人纪行的第二卷中提到了这座山的大致目击位置,或许还画了一份简略的草图,但并没有附高度,只可以说是一份目击简报。而据穆尔在美国探险家俱乐部拿到的材料而言,最早的一份附有高度的资料是1879年奥匈帝国的贝拉-塞切尼伯爵(Count Bela-Szechenyi)探险考察所做出的记录,他们在行经营官寨(Yinkwanchai,今新都桥瓦泽乡营官寨村)附近时,恰巧看到了这座高山,并在远距离测量下(距主峰约35英里)给出了一个约7600米的大致高度。但以上这些前期的目击报告又都受到了各种质疑,质疑的核心在于,他们看到的到底是不是后来所称的贡嘎,或者其实是别的什么大雪山(比如北侧的雅拉雪山或其他雪山)?以及,这些报告中的描述性语句,与真实地形间究竟该如何——对应?总之,这些简单的目击记录能否完全被采纳为正式而科学的可信记载,都仍存问题注3。不过依然可以窥见,西方探险家对贡嘎主峰这座“大雪山”的认知已然存在,并且直到1930年前,来华的西方学者、探险家们都在试图确认它的准确所指。

在吉尔身后半个世纪中,传教士和西方旅人来来往往,却鲜见正式可信的探究。期间成都华西协和大学的一位中国教员主持对贡嘎山(资料中又称子梅山,Mount Tzemei)进行了尝试性测量,但也未公布任何结果,只是据说测量结果超过了28000英尺注4。 而這一时期比较确切的一些目击,先是英国人普拉特(Antwerp Edgar Pratt)1890年记载在峨眉山上望见了满是雪的“打箭炉山(Tatsienlu Peaks)”,他先后两次入康区,在他的第二次考察中行经磨西并前往五色海子山区,对那里的冰川湖周围进行了简要的考察 ;到1911年,英国皇家地理学会名噪一时的贝利(Frederick Marshman Bailey)行经打箭炉,他在南下榆林宫(任乃强作玉龙工,Yulongkong,今康定老榆林村附近,亦是今日贡嘎西坡正向徒步的起点附近)察看那里的温泉时,提及了远处的雪山并画了张位置简图,但志趣主要在动植物学的贝利对雪山并没有继续深入探究; 再到1920年左右,英国军官乔治·佩雷拉(George Pereira)行经打箭炉,在日记上记下了他目击贡嘎山的过程;佩氏经过康定后不久(1921年)就死在了旅行的路上,他没写完的游历日记随后立刻被送回英国出版。据引述佩雷拉的任乃强说,佩氏率先写到康区有一高峰,高度足与额菲尔斯峰(珠穆朗玛峰)匹敌注5。倘若真有此言,那么这很可能就是贡嘎山被传为世界最高峰的开端。

但普拉特和佩雷拉等人的这些记述缺乏对贡嘎山专门的描写,其影响力都有限。直到1929年约瑟夫·洛克行经贡嘎西坡,才真正开启了随后五年间西方人对贡嘎山进行测绘和研究的热潮。从1929年到1933年,可以说是西方人对贡嘎山进行集中探索的时期,贡嘎山区的整体地形结构正是在这一时期被这些西方人主导着、整体而系统地文字化了出来,伴随着的是贡嘎山各独立山峰的定名过程。

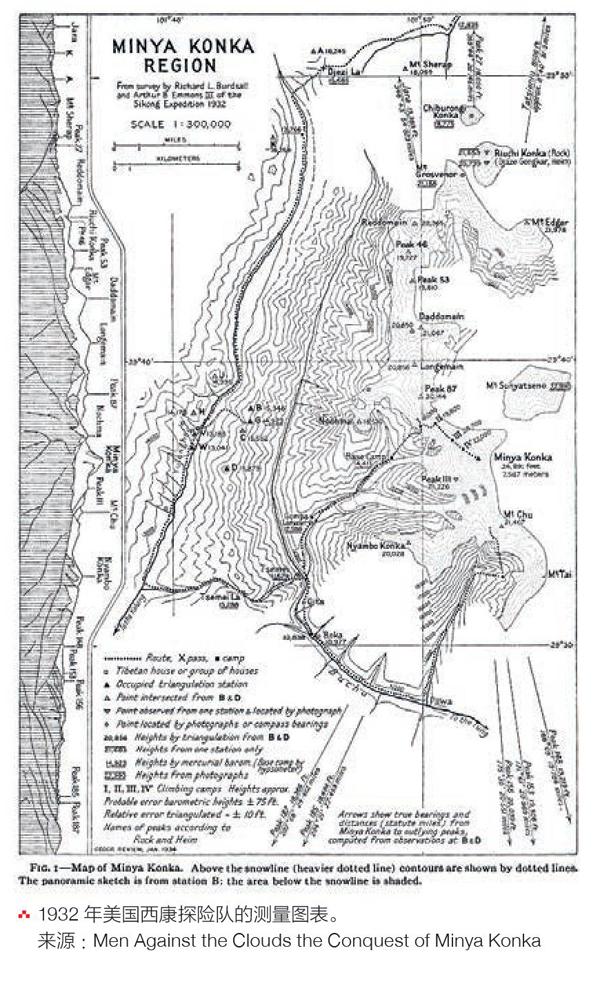

在叙述几次重要的贡嘎山探险考察经过时,可能需要给出一份地图,大体标明这些研究者们所关注的、贡嘎山的范围。现今的一些梳理性文章将贡嘎山囊括的范围扩展到了北部的雅拉雪山范围,南部则延伸到了今天田湾河以南的莫杠岭。这些山块都可作为大雪山脉的一部分,都可以称之为广义的贡嘎山块;而狭义的贡嘎山则一定是清晰地由四条河流、两座垭口划定着其边界,是仅以少量狭窄的垭口与外界相连的一个块体。

可以看出,明确的贡嘎山块,或说贡嘎-五色山块,就是由南部的田湾河[今莫溪沟,上游旧称布曲(Buchü)下游旧称曹沽(Tsauku)]、东部的大渡河谷(Tung Valley)以及北部的日乌且河-榆林宫河-折多河-康定河(Riuche-Yulonggong-Djedo-Tatsienlu Valley)与周边山体隔离的。这样划分,贡嘎山就仅有日乌且垭口将山脉与外界相连,外部连接点即西北侧的九海子小山系。

而山块内部则另有一明显的界限,那就是泸河(今磨西河或称雅家埂河,Lu-ho)与雅家埂垭口(Yatsiaken P.)将五色山块(主峰田海子山,或旧称拉莫蛇山,Lamo-she,6070米)和贡嘎主山块再次划分了开来,南侧主峰所在的块体即是早期探险者们更多关注的、狭义的贡嘎山块。

贡嘎荣光

西方人主导下的贡嘎山考察历程(1929~1932)

“Indeed words fail to describe this marvelous panorama, which till I came no white man had viewed from such close range.”

—洛克在贡嘎寺眺望主峰时的记述,美国《国家地理》1930年10月

洛克所摄小贡嘎(Chiburongi Konka)。来源:美国《国家地理》1930年10月

终于,在长达半个世纪的漫长远眺后,约瑟夫·洛克成了第一个真正走到贡嘎山脚下的西方人。他于1929年春天从云南丽江出发,一直沿着川滇间的马帮路向东北走,直到玉龙西河谷。洛克向贡嘎山的方向进发并不是偶然的,他此行的原因是,1928年6月他在贡嘎岭(今稻城亚丁地区)考察时,曾在这一百多公里外的地方远远望到过贡嘎山,贡嘎的突兀高拔给了他很深刻的印象。当时他的向导告诉他,远方的那座山叫木雅贡嘎(Minya Konka)。于是在第二年,洛克执意寻找那座他曾远远望见的山。

洛克先是在暮春时节到达了玉龙西。在当地向导的带领下,他在河谷东侧的玉龙山顶上见到了脚下布曲河谷(即今莫溪沟)对面的木雅贡嘎、娘波贡嘎、郎格曼因和达多曼因峰。随后他向北翻越玉龙梁子,进入折西沟和日乌且沟考察冰川和山峰,并向北抵达打箭炉。在那里做了两周的休整,又在6月从玉龙工注6原路返回玉龙西,决定翻过子梅垭口前往贡嘎寺(Konka Gompa)。

这次他遭遇了干燥春季后的坏天气周期,在贡嘎寺被安排住宿在一个供奉前任活佛肉身的房间也着实吓了洛克一跳。最终在经历一些波折后,洛克及部分随行人员在一个难得的晴朗清晨登上了贡嘎寺后山脊上约5200米(17200英尺)有余的地方,拍摄了主峰和冰川的照片。随后,因时间所限,他告别贡嘎寺,继续沿原路返回了云南。

与洛克几乎同时进入贡嘎山考察的,是十分钟情自然风光的美国总统老罗斯福(西奥多·罗斯福)的两个儿子:小西奥多·罗斯福(Theodore Roosevelt, Jr.)和科米特·罗斯福(Kermit Roosevelt)率领的熊猫探险队。他们专注于熊猫,未能过多考察山峰,却在1929年下半年所出版考察报告的地图上、在打箭炉以南留下了一个三万英尺的问号标记和一个标明贡嘎(Koonka)的题注。其后的海姆、波德塞尔,在叙述时无一未提及过这个“30000?”的符号曾带给他们的疑惑和吸引力。洛克和罗斯福兄弟的报告在美国几乎同时出版,两部文章配合作用,把贡嘎山的神秘和魅力在西方世界渲染到了前所未有的高度。

洛克此行用测角仪器粗略测量了诸垭口、山峰的高度,但方式我前面已经叙述,也限于他本人从事的专业是植物学而并非地形学,因而准确性非常有限。比如勒多漫因峰(雷多马因梭罗雪山,Reddomain Solo,目前标注海拔6112米),洛克測出的高度超过7000米,他认为是贡嘎山系第二高峰,今天来看这显然是错误的。而洛克游历的范围也非常有限,次年前来考察的中山大学一行意识到,洛克只考察了贡嘎山的西坡,而忽略了它的东坡。带着东西坡全面考察的计划,下面的这支科学考察队伍着手继续完善洛克未竟的考察研究。

约瑟夫·洛克镜头下的贡嘎山。来源:美国《国家地理》1930年10月

在洛克离开约一年后,瑞士著名地图学家爱德华·英霍夫(Eduard Imhof)受贡嘎山文章的吸引来到中国考察,中山大学两广地质调查所负责随行;中山大学教授、这次的带队学者阿诺德·海姆(Arnold Heim),当时也开始了对这一区域的地质学考察。这支队伍的目的是“研究打箭炉南北世人罕知之大山之地形及地质”注7。在出发前,中山大学校长戴季陶(Tai Chi-tao)和副校长朱家骅(Chu Chia-hua)鼓励他们此行尝试绘制第一幅“新式”中国高山冰川地图;于是他们选择了川西高原东部这片最符合他们所需考察条件的区域。这支队伍在贡嘎寺住了两周,期间他们也登高到约5200米处,对顶峰做了三角测量和测绘,最终以海姆为作者的出版物标高25262英尺(7700米) 注8 ,而英霍夫的测量结果在很久后才另外发布论文出来,标高7590米。

由于这支队伍不限于过去西方人总是用来观察贡嘎山的西坡视角,而是从东西坡全面地接近和考察了贡嘎山的各侧山体,同时也不同于之前的那些动植物学家,而是由地质地貌学者组成的,因此有机会为若干座新测量确认的独立山峰进行命名,如著名的孙中山峰(Mount Sunyatsen,即今中山峰,Mt. Zhong Shan,6886米),以纪念国父孙中山; 戴山(Mount Tai),纪念时任中大校长戴季陶;朱山(Mt. Chu),纪念当时的副校长朱家骅;爱德嘉峰(Mount Edgar),以纪念驻扎康定30年、一生关注贡嘎山的新西兰牧师詹姆斯·休斯顿·爱德嘉(James Huston Edgar)等等;并出版了西方第一部专门介绍贡嘎山的书籍:《木雅贡噶(Minya Gongkar)》。可以说,这支我国中山大学的中外联合考察队在贡嘎山地理地貌的探索历史上,尤其在冰川学研究上和山名的确定过程中,发挥了相当重要的开创性作用。

紧随海姆、英霍夫之后的是1931年动物学家布鲁克·多兰(Brook Dolan)和民族学家戈登·鲍尔斯(Gordon Bowles)在山峰附近进行的为期数月的考察,这一行人在返回中国东部时遇到了随后开展攀登的波德塞尔一行若干次,相互交换了信息,向他们描述了贡嘎山中的最新状况。因为研究目的不同,他们一行未对雪山做任何测量和考察工作,就贡嘎山的探险考察而言,他们只是帮助为1932年的探险做好了铺垫。

逐梦云端

木雅贡嘎的攀登和高度的最终认可(1932)

“An additional measurement of Minya Konka seemed desirable...”

—R.Burdsall, The Altitude and Location of Minya Konka

贡嘎山所有早期西方探险者中最后一支广为人知的,就是文章开篇这支试图确认世界最高峰的西康探险队(Sikong Expedition)。1932年,理查德·波德塞尔(Richard L. Burdsall)、阿瑟·埃蒙斯三世(Arthur B. Emmons, 3rd.)、泰里斯·穆尔(Terris Moore)、杨帝泽(Jack Theodore Young)四人离开上海,按照洛克、海姆、罗斯福等人留下的资料索引前往贡嘎山。他们的考察目的有三个:第一,对贡嘎山主峰和临近山峰进行精确测量;第二,侦查山体,寻找登山路线并尝试进行首次攀登;第三,采集当地的一些动植物标本,特别是鸟类和大型猎物。

四人抵达上海前后恰逢“九一八”事变, 虽然华东距离东三省十分遥远,但日军依然对当时的上海市区进行了频繁的骚扰;同时在大洋彼岸,美国经济大萧条严酷局势的噩耗不断传来,家人在给他们的信上说,“既然能待在中国,就先不要回来”。

在一系列周折和应对后,1932年6月,四人兵分两路,两人(波德塞尔、埃蒙斯)从上海出发,乘上汽船宜昌号运送辎重物资率先沿长江向四川前行;前路在重庆上岸后,改陆路抵达嘉定(Kiating,今乐山市),再从雅州前往打箭炉,先打点安排、开展测量;而后四人会合在那里,并前往贡嘎寺。在为期多日对路线的侦查,可以说是步步为营地攀登后,这支队伍中的两人(波德塞尔、埃蒙斯)最终在1932年10月28日从西北山脊路线(也就是现在的传统路线)成功首登贡嘎山。而他们的报告书《凌云之人——贡嘎山征记(Men Against the Clouds: the Conquest of Minya Konka)》也成了后来大部分西方登山者参考的原典。在这部书里,详细记录了他们的登山过程、测绘结果和顶峰的全景照片。

因具备世界最高峰的可能而吸引外界关注的贡嘎山,直到1932年的这次探险最终相对快速科学地发布了贡嘎山的高度(24891±85英尺,7587米,因可能存在少量误差而发表为7590米),而后权威专家英霍夫的论文又得以发表为止,7590米的数值才最终成为了西方学者、登山者所共同采纳的海拔高度,西方人之间对贡嘎山的高度疑问、20世纪初年这股始于探索世界更高峰的“贡嘎热”最终告一段落。

这并不是说西方人围绕贡嘎山的探险就此结束了。1937年,正在为博士论文收集资料的英国地质学者约翰·汉森罗伊(John Hanson-Lowe)和其他四人从重庆前往打箭炉探险考察。他们的目的是地貌考察,特别针对更新世冰川问题。颇具意味的是,这支队伍的成员之一是当时刚从武汉大学毕业的22岁青年,后来我国的著名作家和翻译家叶君健(Ye Junjian)注9。 在此行的报告书上,不止一次提及了对贡嘎山的目击和观察;但这一团队看起来也没有再对贡嘎山做专门的考察注10, 尽管他们的文章是这次探究中我检索到最晚的一份报告。

总而言之,无论西方人的早期贡嘎探险最终确切止于何处,在汉森罗伊团队身后的四分之一个世纪里,由于二战爆发、我国国内的解放战争和冷战等因素先后影响,贡嘎山的攀登和探险活动也陷入了长期的寂静,直到1957年中华全国总工会登山队选择贡嘎山作为中国人独立尝试攀登的第一座雪山。在这25年里,1932年的贡嘎山攀登在大洋彼岸一直雄踞着美国登山界的最高峰纪录注11, 贡嘎山的登顶也被公认为二战前全球最瞩目的登山成就之一;而更具意义的是,在25年后,它又将成为新中国登山运动的起点。并且可以说,贡嘎山接下来的攀登历程,将成为整个中国登山运动60年发展至今的缩影和见证。

因此,本文所关注的、贡嘎山早期(1877~1932)的考察与探险史,终于在1932年画上句号,等待继续叙述的,将会是新的一页。

這份整理仍欠全面,只是选择了部分笔者认为比较重要的情节梳理连缀,略去了其他一些并非不重要的探险家的故事;这部分也是因为,能拿到的材料很有限。文责自负,如有舛误,万望指正。另致谢兰州大学峰人登山社的山友风沉郁在整理过程中提供的见解和帮助。

任乃强:《任乃强藏学文集》(上、中、下册),北京:中国藏学出版社,2009年

马德民:“贡嘎秘境”,《山野中国户外》,2004年5月

小毛驴:《伟大的贡噶》,网络,http://www.rockbeer.org/info/Minya_Konka.php

[瑞士]哈姆:“国立中山大学川边考察团旅行记略”,李承三译,《自然科学》,1931年6月

[英]赫伯特·斯蒂文斯:《经深峡幽谷走进康藏》,章汝雯、曹霞译,中国社会科学出版社,2002年

Arnold Heim, Minya Gongkar, Huber, 1933

Eduard Imhof, Der Minya Konka eine geographische Skizze, Geographica Helvetica, 1947 vol.2, pp.243-255

Herbert Stevens, The Mountains about Tatsienlu, the Geographical Journal, Vol.75 No.4(1930.4), pp. 345-352

J. H. Edgar, Notes on the Mountains about Tatsienlu, the Geographical Journal, 1933.9, pp.264-267

J. H. Edgar, Bo Gang Kar or Minya Konka, the Geographical Journal, 1934.10, p.368

Joseph F. Rock, Seeking the Mountains of Mystery, National Geographic Magazine, 1930.2

Joseph F. Rock, the Glory of Minya Konka, National Geographic Magazine, 1930.10

Richard L. Burdsall, Men Against the Clouds –the Conquest of Minya Konka, 1935

Richard L. Burdsall, The Altitude and Location of Minya Konka, Geographical Review, 1934.1

Richard L. Burdsall, Climbing Mighty Minya Konka, National Geographic Magazine, 1943.5