邓峪石塔的塔身四面造像研究①

2018-04-20于向东东南大学艺术学院江苏南京211100

于向东(东南大学艺术学院,江苏 南京 211100)

图1 邓峪石塔 唐代 山西省榆社县邓峪村

图2 陈列于山西博物院的邓峪石塔

唐代石雕佛塔存世之作比较丰富,譬如洛阳地区,除了龙门石窟有62座唐塔外,[1]32-33还发现19座唐代圆雕石塔。[2]唐代石雕佛塔中,四面均有佛教造像的塔相对较少,邓峪石塔就是其中一件重要代表作。

邓峪石塔原初位于山西省榆社县邓峪村(图1),石塔无特别名称,依据所在地名被称为“邓峪石塔”。该塔于1965年被列为山西省文物保护单位,但是由于保护措施不够严密,塔刹、塔身于1996年、1998年先后被盗走。塔身辗转流传至台湾,2015年,经由私人收藏家捐赠给中台禅寺,2017年4月,中台禅寺将塔身捐赠返还,[3]山西博物院为此专门举办“归来:唐代邓峪石塔特展”。为了更好展示邓峪石塔全貌,博物院根据相关资料复制底座、塔檐与塔刹部分,然后与塔身原作组合成完整佛塔(图2)。

图3 邓峪石塔塔身正面造像

邓峪石塔塔身等处造像精美,留存包含“开元八年”(720)的明确纪年题记,塔身四面造像的组合反映出八世纪前期流行的佛教信仰,因此,具有重要的研究价值。迄今为止,笔者尚未见到关于该塔研究的专题论文。本文参照学术界有关唐代四面造像佛塔研究的成果,拟对邓峪石塔塔身的四面主尊佛像尊格进行辨识,进而探讨塔身佛像组合所反映的佛教信仰。

一、邓峪石塔塔身的四面造像

邓峪石塔材质为砂岩石,通高320厘米,塔身高177厘米,通体浮雕并施彩绘。石塔从下向上由基座、塔身、塔檐(带平座)与塔刹四部分组合而成。基座为圆形,其上浮雕近似药叉类护法像。塔身基本呈方柱体,四面高浮雕佛像,边棱雕刻串珠形柱子,柱身上、中、下三部分别雕束莲装饰。塔刹部分的束腰八角柱每面浅浮雕立佛或坐佛,顶部为葫芦形宝瓶。佛塔整体造型古朴庄严,造像布局疏密得当。塔身佛像丰腴健美,表情沉静庄严,显示出很高的艺术造诣,可以视为唐代佛教造像的代表作之一。现重点介绍塔身四面的主尊佛像。

图4 邓峪石塔塔身右侧面造像

就邓峪石塔原初安置的方式来看,塔身正面有一主尊佛像,跏趺坐于束腰仰覆莲座,下有二力士承托,力士造型生动(图3)。主尊身着通肩袈裟,后有火焰形项光,左手下垂,覆掌抚腿,右手上举,结说法印。盘绕于两侧柱上的二龙,身形矫健,双首相接,且分别抬一前足合于佛顶上方,龙首、龙足巧妙组合成近似华盖的样式,具有别出心裁的设计意匠。就其渊源而言,显然与五、六世纪北方一带流行的造像碑龛上方的二龙交首、交足有联系,如陕西耀县药王山博物馆藏魏文朗造像碑。主尊莲座由二力士承托(盘柱二龙各抬一后足助托),顶部上方还有二龙之首、足呈盖,此种设计明显有别于其它三面造像,由此暗示正面主尊佛像非同寻常的尊格,值得关注!

按顺时针方向,塔身下一个侧面——右侧面的主尊,也是一跏趺坐佛像,袈裟及项光基本同于正面主尊。区别在于此尊佛像双手结禅定印,坐于须弥座的莲台上(图4)。须弥座下方有一蹲姿力士,左手抚膝,右手上举,正竭力托举座的右下部,其左侧有一龙足上举,承托六须弥座左下部,由此形成一种视觉均衡感。塔身上诸如此类的细节表明,石塔建造前有比较严密的设计方案,并非草率之作。须弥座束腰处刻写题记:“大唐开元八年岁次庚申三月甲寅朔十五日戊辰”(图5),此方题记的左侧刻“耿玄庆”,右侧刻“云骑尉耿玄□(质)”。①尾字漫漶,似为“质”。云骑尉在唐代属于正七品中下级武官。下方力士像的右侧刻“王怀贞”。此面造像题记对于研究邓峪石塔具有重要的意义。

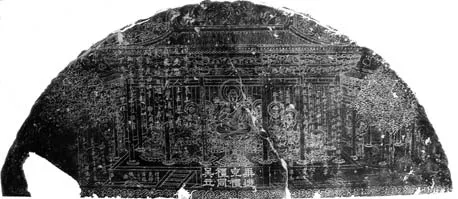

图6 邓峪石塔背面造像

图5 邓峪石塔右侧面佛座题记

图7 邓峪石塔左侧面造像

塔身背面主尊为一立佛像(图6),双手合拢于胸前,右手偏上,掌背略拱,左手从下方轻托右手,仔细观察,可以发现右手拇指上方露出一小圆弧形,结合双手微妙造型来看,可以推测主尊捧持一小型器物,仅有顶面略微露出于右手拇指上方。主尊站立于须弥莲座上,须弥座样式同于塔身右侧,其腰部刻题记“李玄受、李冲玄、李还福”。

塔身左侧面主尊佛像呈倚坐姿,右手下垂,抚于右膝,左手上举,掌心朝外,结施无畏印。②此种手印为施无畏印,表示佛救济众生的大慈心愿,能使众生心安,脱离一切畏怖。唐代佛教造像中,此种手印与右手举于胸前的说法印比较接近,工匠制作时,有时会将两者混淆,不少造像中的施无畏印,也可以理解为佛在说法。主尊双足分别踏由一力士承托的莲花,右足所踏莲花还由右侧盘龙的后足助托(图7)。力士左侧刻两列题记,部分漫漶,可以辨识的仅有“李冲晖”三字。

总体而言,邓峪石塔的塔身造像保存完好,包括造像纪年在内的题记大多可以辨识,由此为进一步深入研究奠定了基础。

二、塔身四面佛像的尊格辨析

邓峪石塔塔身的四面佛像没有留存具体名号题记,其尊格(佛像身份)的辨识,一方面依据佛像姿势、手印等样式特征,另一方面,还需要参照唐代前期流行的佛塔四面造像。运用比较研究的方法,有助于对塔身佛像尊格进行推理判断。

邓峪石塔塔身的四面造像中,塔身左侧面倚坐姿佛像左手抚膝,右手上举,与唐代各地流传的下生弥勒佛像特征一致,因此,其尊格可以判断为弥勒佛。其余三面的佛像则需要仔细辨析。塔身背面的立姿佛像极少见于唐代留存的佛塔造像中,相比而言,趺坐说法佛、趺坐禅定佛比较常见一些。西安博物院收藏了两件石刻造像,四面佛像就与邓峪石塔联系紧密。

1998年7月,陕西省考古研究所西安北郊考古队在一唐代灰坑中,发现一个青石质佛塔构件(图8),形状为覆斗形立方体,底边长24厘米,顶边长22厘米,通高18.8厘米,顶面正中有一直径5.5厘米插孔。四个侧面分别有一尖拱形佛龛,龛内各有一尊高浮雕坐佛像。从跏趺坐、结禅定印尊像起,按照顺时针方向,其余三面依次是右手结施无畏印、左手持莲蓬的跏趺坐佛,双手于腹前持钵的跏趺坐佛与左手抚膝、右手结施无畏印的倚坐姿佛(图9a、b、c、d)。岳连建认为:“该件石刻应为一座方形四面出檐的多级造像石塔偏上部一层的构件,顶面上的圆形插孔是用来安插固定出檐的。”[4]27这一观点应该无误。但是他推论此件石刻年代属于北朝晚期,值得商榷,这种四面尊佛的组合流行于唐代前期,其制作年代在这一时期的可能性更大。

西安博物院收藏一件与此近似的石刻作品(图10),石刻平面呈圆形而非方形,底边直径32厘米,通高32厘米,顶部中心也有一插孔。①就石刻整体形制及顶部插孔来看,应是石塔或石经幢偏上部一层的构件。与上件石刻一样,此件石刻圆柱体四面分别开一尖拱形佛龛,龛内各有一尊高浮雕坐佛像。从跏趺坐、结禅定印坐佛起,顺时针方向,依次是右手结施无畏印、左手抚膝的跏趺坐佛,双手于腹前持钵的跏趺坐佛以及左手抚膝、右手结施无畏印的倚坐姿佛。各龛之间均有一身阴线刻的比丘像。相比而言,此件石刻造像更为精美,佛像造型及纹饰具有更为明显的唐代风格。就四面佛像的造型样式及布局组合方式而言,两件石刻是十分相似的,反映出基本相同的佛教信仰观念。

图9a 留存四面造像的石刻(局部)西安博物院藏

图9b 留存四面造像的石刻(局部)西安博物院藏

图9c 留存四面造像的石刻(局部)西安博物院藏

图9d 留存四面造像的石刻(局部)西安博物院藏

图10 留存四面造像的石刻唐代 西安博物院藏

图11 大雁塔 唐代

永徽三年(652)所建的西安大雁塔,坐落于大慈恩寺之内。为了安置玄奘法师从印度携回的经像,唐高宗敕建大雁塔。其底层四面门楣留存类似的主尊佛像。大雁塔原初为砖表土心五层方塔,建成后,历史上经过数次维修改造,现存塔高64米,共有七层(图11)。从底层痕迹来看,在历次维修中,没有较大改变,其东、南、西、北四面均有石门,四面门楣上的线刻佛教图像属于初唐原作。虽然门楣局部残损,且受到后世游客所刻题记破坏,但是图像主体基本保存下来,主尊佛像及其眷属人物造型样式仍依稀可辨。门楣上的人物比例准确,线条流畅,造型优雅,气韵生动,构图繁密却不凌乱,由此看来,样稿或许出自初唐著名画师笔下。

图12 大雁塔南面门楣图像(拓片)

图13 大雁塔西面门楣图像(拓片)

图14 大雁塔北面门楣图像(拓片)

大雁塔的南门是正门,门楣图像以一跏趺坐佛为中心,双手置于腹前,右手拇指捻食指中指,掌心向外,似为比较特别的说法印。[5]119主尊左右两侧有声闻弟子、菩萨、护法等眷属(图12);西面门楣以一殿堂建筑为背景,主尊佛跏趺坐于束腰圆形莲座,右手上举,结说法印,周围眷属面向主尊,似在聆听妙法(图13)。殿外两侧有菩萨、罗汉陆续前来,人物之间顾盼自然,场面生动,与殿内庄严的说法场景形成对比,呈现动静结合的审美效果;北面门楣也是一说法图,主尊跏趺坐于菩提树下,左手置于腹前,由于画面漫漶,难以辨识手中是否持物,右手上举,似在说法,身边围绕众多闻法菩萨,但是不见声闻弟子(图14)。另外,闻法眷属中两身倚坐姿菩萨引人瞩目;东面门楣以一倚坐佛为中心,左手置于腹际,右手上举于胸前,结说法印,身边有二声闻弟子及众多闻法菩萨。除了主尊左右膝外侧各有一跪姿供养菩萨外,其他人物均为站立姿势(图15)。

包括大雁塔四面门楣在内的上述造像,主尊佛像及其眷属均无题记,因此,对于其尊格的判断需要综合图像样式特征及相关文献资料。《诸寺缘起集》记载了日本奈良时代平城京兴福寺五重塔的四面造像,①按:平城京,即今日奈良,其中的兴福寺五重塔,一般认为由光明皇后发愿修建,建于天平二年(730)或神龟三年(726)。该塔图像方位布局虽然与大雁塔不尽相同,但是就题材等而言,受大雁塔的影响仍比较明显。该塔曾毁于战火,现存佛塔重建于1426年,其中底层须弥座东、南、西、北四方分别供奉药师佛、释迦牟尼佛、阿弥陀佛与弥勒佛,与《诸寺缘起集》记载的四面造像主尊方位一致。分别有东方药师净土变、南方释迦净土变、西方阿弥陀净土变与北方弥勒净土变。[6]14这一文献记载表明,此佛塔四面造像的主尊应是释迦牟尼佛、阿弥陀佛、弥勒佛与药师佛,由此也为推断前述佛塔四面佛像的尊格提供了线索。关于大雁塔门楣及西安博物院所藏两件石刻造像,白文做过比较详细的研究,他推测大雁塔门楣图像中,南、西、北、东四方主尊分别是释迦牟尼佛、阿弥陀佛、药师佛与弥勒佛,西安博物院所藏那两件石刻四面同样包括此四佛②陕西省考古研究所西安北郊考古队发现的那件石刻出土于唐代灰坑中,难以判断其四面造像与东南西北四个方位之间的具体关联。。[7]213-221本文基本赞同此种观点。有关大雁塔北面门楣药师佛尊格的辨析等,下文将做些补充论述。

图15 大雁塔东面门楣图像(拓片)

大雁塔等上的四面佛像为辨析邓峪石塔塔身主尊的尊格提供重要的参照。但是由于其中个别尊像样式差别较大,对于邓峪石塔仍需要具体探讨。邓峪石塔的正面主尊佛像,跏趺坐于束腰莲座,右手上举于胸前,结说法印。大雁塔西面门楣主尊阿弥陀佛的坐姿手印及莲座样式,均与邓峪石塔正面主尊一致,后者只是省略主尊说法的讲堂与眷属人物,就此而言,邓峪石塔正面主尊可以比定为阿弥陀佛。邓峪石塔右侧面主尊,结禅定印,跏趺坐于须弥座的莲台上。上述西安博物院所藏两件石刻中,均有一面龛内佛像坐姿、手印与此相同,大雁塔门楣南面主尊跏趺坐,双手置于腹前,虽然不是禅定印,但总体而言也比较接近。此三件造像的主尊已被判断为释迦牟尼佛,比对可知,邓峪石塔右侧面主尊也应是释迦牟尼佛。

邓峪石塔塔身背面的主尊佛像,呈站立姿势,双手合拢于胸前,似捧持一小型器物。就姿势等样式而言,此像与大雁塔等上相关造像出入较大。西安博物院所藏两件石刻四面造像中,药师佛均跏趺坐,双手托钵(药钵)。大雁塔门楣北面图像中的主尊,跏趺坐,左手持物不明,右手却举于胸前结说法印,白文将其比定为药师佛,但没有结合图像细节进行分析。与大雁塔其它三面门楣图像相比,此铺图像的特别之处在于,主尊周围闻法眷属中没有出现声闻弟子或罗汉,此其一;其二,左右两侧众多闻法菩萨中,各有一身倚坐姿菩萨,其身形及项光明显大于周围的菩萨。笔者认为,此图像中的细节与经典中描述的药师佛净土有关。玄奘法师等人的译本中,药师佛眷属均不见有罗汉或声闻弟子的记载,此外,其中两位菩萨被特别介绍:“于其国中有二菩萨摩诃萨,一名日光遍照,二名月光遍照,是彼无量无数菩萨众之上首,悉能持彼世尊药师琉璃光如来正法宝藏。”[8]405对照大雁塔北面门楣图像来看,两位倚坐姿菩萨很可能就是日光遍照、月光遍照两大菩萨,他们之所以被突出表现,是因为能持药师佛的正法宝藏。药师佛身边眷属中没有刻画罗汉或声闻弟子,应与他们不见于经典记载有关。从这个角度来看,大雁塔门楣图像的设计者熟悉佛经相关内容,在设计样稿时,很有可能得到玄奘法师的直接指点。

图16 药师佛立像(局部)敦煌莫高窟第322窟东壁门南 初唐

关于药师佛手印或持物,帛尸梨蜜多罗、达摩笈多、玄奘与义净译本都没有明确记载,[9]由此导致唐代药师佛造像样式不尽一致。大雁塔北面门楣的药师佛右手上举结说法印,西安博物院藏两件石刻造像均为双手托钵,敦煌莫高窟初唐第322窟东壁门南的药师佛立像(图16),则是左手托钵,右手执锡杖,第220窟药师经变七佛之一也是左手托钵,右手执锡杖。邓峪石塔塔身背面的主尊佛像,立姿近似敦煌莫高窟壁画中药师佛,然而,其特别之处在于双手于胸前持物,该物较小(图17),为药钵的可能性不大。据其体量而言,笔者推测其可能是药器。日本东京国立博物馆藏的一尊药师佛坐像,右手结施无畏印,左手托一小型药器(图18),此像制作于平安时代前期,约八至九世纪,邓峪石塔此尊造像的手中持物或许就是此种小型药器。不空大师译的《药师如来念诵仪轨》具有明显的密教性质,其中明确提及药师佛“左手令执药器,亦名无价珠”。[10]29此仪轨传译年代晚于邓峪石塔的建造年代,不能作为推论的直接依据,然而可以视为辅助性参考资料。①唐代时,中印佛教交流十分频繁,一些经典没有翻译之前,其中有关佛教造像的内容或许已在中土口头传播。邓峪石塔塔身背面主尊手中持物及其描绘的经典依据,虽然有待于进一步探讨,但是将主尊的尊格判断为药师佛,应该是无误的。

图17 药师佛像(局部)邓峪石塔背面

图18 药师佛像 8—9世纪 日本东京国立博物馆藏

图19 小南海石窟中窟正壁 北齐

三、邓峪石塔塔身四面佛像的组合及相关问题

邓峪石塔塔身正面的主尊为阿弥陀佛,按照顺时针方向,其它三面主尊依次为释迦牟尼佛、药师佛与弥勒佛。该塔建造时间晚了大雁塔68年,有鉴于大雁塔在唐代佛教界的重要地位,邓峪石塔塔身四面佛像的设计很可能受到大雁塔门楣图像一定的影响。经过仔细比较,可以发现两者之间既有联系,又有区别。联系在于,两塔四面造像中均出现相同的四位主尊——释迦牟尼佛等四佛。两者区别则体现在两个方面,一方面,大雁塔正面主尊是释迦牟尼佛,邓峪石塔的正面却是阿弥陀佛,另一方面,四佛组合方式也不一致,阿弥陀佛与药师佛分别位于大雁塔西面与北面,在邓峪石塔上却分别位于正面与背面,呈现明显的对称性。②邓峪石塔与大雁塔上的药师佛像,在姿势、手印或持物方面明显有别,前者为立姿,双手似捧药器,后者则为跏趺坐,右手结说法印。本节重点分析佛塔四面佛像的组合方式及其相关思想观念,对于药师佛像造型样式之间的区别及其原因不做具体的探讨。简言之,邓峪石塔塔身四面佛像的设计在继承大雁塔门楣图像的同时,又有其创新之处,由此导致两者反映的佛教思想观念不尽相同,对此有必要进行具体分析。

有鉴于此,本文拟在探讨邓峪石塔四面佛像组合渊源的基础上,进而分析其与大雁塔门楣佛像组合的区别,与此同时,阐述其中蕴涵的佛教信仰观念。

首先,释迦牟尼佛与弥勒佛、阿弥陀佛之间的组合可以追溯到北齐时期。就现存石窟造像来看,北齐时释迦牟尼佛与弥勒佛、阿弥陀佛之间形成比较稳定的组合关系。位于安阳市西南的小南海石窟,中窟的洞窟平面近似方形,覆斗式顶,正壁及左、右壁前设低坛基。正壁雕一坐佛二弟子,左、右壁雕一立佛二菩萨,三壁主尊佛像均结说法印,身后壁面留存与主尊有关的浅浮雕图像(图19)。李裕群根据中窟三壁主尊佛像与身后壁面图像的关联推测,正壁(北壁)主尊应为释迦牟尼佛,西壁(右壁)、东壁(左壁)的主尊分别是阿弥陀佛与弥勒佛,进而指出,窟内正壁及左、右壁浮雕图像内容均与禅观有关,“中窟所表现的皆为禅观内容,正与该窟作为僧稠修禅之所完全吻合。”[11]223-226这一推论有一定道理,有助于从佛教禅观与思想角度可以理解三佛组合。联系南响堂山第1、2窟西方净土变浮雕及大住圣窟左、右壁主尊来看,可以发现北齐时期阿弥陀佛信仰的影响越来越大,反映出时人将阿弥陀佛信仰与弥勒佛信仰并重看待的观念。大雁塔门楣图像中,释迦牟尼佛居于正面(南面),阿弥陀佛、弥勒佛对称分布于西面与东面,与邓峪石塔相比,大雁塔图像布局更明显受到北齐石窟图像组合的影响。

其次,初唐以后药师佛进入大雁塔等佛塔四面图像,由此形成新型的四佛组合。关于大雁塔四面门楣佛像的组合,白文认为:“大雁塔是释迦法身思想的象征……以至到了隋唐最终定格在时间排序的竖化阿弥陀佛、释迦佛、弥勒佛,和空间横化的阿弥陀佛、释迦佛、药师佛的法身图像体系集大雁塔于一身。”[7]221这一见解对于理解大雁塔以及邓峪石塔塔身佛像的组合有一定启迪意义。

相比而言,药师佛信仰在南北朝时期的影响远不如其他三佛。尽管帛尸梨蜜多罗早在东晋已译出《佛说灌顶拔除过罪生死得度经》,但是药师佛极少出现于南北朝时期佛教图像中,相关的文献记载也寥寥无几。到了隋代,这种格局发生较大变化,达摩笈多译出《佛说药师如来本愿经》,使得药师佛信仰再次受到关注。隋代敦煌石窟壁画出现四铺药师经变,分别描绘于莫高窟第394、417、433、436窟,从一个侧面反映出药师佛信仰日益兴盛的趋势。初唐时期,药师佛造像的流行及信仰的扩大很可能与玄奘法师紧密关联。永徽元年(650),玄奘法师于大慈恩寺翻经院重译《药师琉璃光如来本愿功德经》,两年后,唐高宗准玄奘法师奏请,敕建大雁塔。大雁塔底层四面门楣的图像位置重要,其图像题材的选择、样式表现及具体组合必然受到玄奘法师的充分关注,可以说,四面门楣主尊图像的设计及其组合,体现了以玄奘法师为代表的佛教界的主流思想观念。大雁塔四面门楣图像对于其后佛塔能够产生影响的原因,与此直接相关。前述西安博物院所藏两件石刻造像及邓峪石塔都可以视为此种影响的产物。

药师佛像出现在佛塔四佛组合中,充分反映唐代佛教界对于药师佛信仰的重视程度。究其原因,很可能与药师佛信仰的特殊性有关。据玄奘法师等译药师佛经典可知,药师佛成佛之前,行菩萨道,为了拔除一切众生痛苦,发十二大愿,最终成就殊胜的东方药师净土。供奉、信仰药师佛,可以现世消灾延寿(如免于九横死),得到宫毗罗等十二夜叉大将的护持,临终之际还可由八大菩萨接引往生西方净土。可以说,药师佛信仰的强烈现世关怀与救济意识,与阿弥陀佛、弥勒佛等信仰形成很好的互补关系,药师佛能够成为佛塔四面主尊之一应与此紧密关联。

再次,阿弥陀佛成为邓峪石塔正面的主尊,反映出开元年间盛行的佛教思想观念。在大雁塔门楣上,受到特别关注的是正面(南门)主尊释迦牟尼佛,而不是阿弥陀佛。阿弥陀佛出现于大雁塔西面门楣,主要与西方净土的方位属性有关。据《大唐大慈恩寺三藏法师传》记载,玄奘法师“拟显大国之崇基,为释迦之故迹,将欲营筑,附表闻奏。”[12]260该塔被视为“释迦之故迹”,由此可以理解释迦牟尼佛成为正面主尊的原因。然而,邓峪石塔以阿弥陀佛为正面主尊,释迦牟尼佛被置于相对次要的位置。塔身正面二龙交首、交足于主尊顶部所呈的华美样式,从视觉上凸显阿弥陀佛在此塔上的尊崇地位,由此可见,设计者对于正面主尊的选择并非随意之举。①佛塔图像样稿可能由具有丰富制作经验的匠师设计,也可能是匠师与通晓佛教经典的法师、世俗供养人共同讨论合作而成。换言之,设计者可能是一人,也可能是一个群体。根据古代文献记载,佛教法师参与指导佛教建寺、开窟、造塔与造像的情况是比较常见的,由此不排除佛教法师参与邓峪石塔设计的可能性。邓峪石塔建造于开元八年,此时阿弥陀佛信仰在唐代社会的影响超过大雁塔营造的时代。邓峪石塔以阿弥陀佛为正面主尊,反映的正是八世纪以后唐代社会中影响甚大的西方净土信仰与观念。

邓峪石塔选择阿弥陀佛为正面主尊,既与当时佛教文化背景有关,又与赞助人身份及其信仰有一定联系。邓峪石塔造像题记中,留有数位赞助供养人姓名,左侧面“云骑尉耿玄□(质)”题记,表明其中一位赞助者的身份是云骑尉这样的中下级武官。由此推测,其他赞助人的身份地位很可能与“耿玄□(质)”相近,大多属于唐代中下层官员或社会人士。如果说大雁塔图像设计反映的是高宗在位期间佛教界及上层社会的主流佛教信仰,那么邓峪石塔反映的则是开元年间中下层社会人士的主要信仰观念。

最后,邓峪石塔上药师佛位于塔身背面,与正面阿弥陀佛构成严密的对称组合,其反映的思想观念也有别于大雁塔。大雁塔门楣图像虽然引入药师佛,但是并没有打破北齐石窟形成的传统三佛组合方式,仍以释迦牟尼佛位于塔身正面居中位置,左右两侧对称分布弥勒佛、阿弥陀佛。邓峪石塔与此不同,不仅正面主尊改变,而且弥勒佛与阿弥陀佛的对称组合被调整,形成以药师佛与阿弥陀佛的新对称格局,由此更加符合于隋代吉藏法师提出的“十方佛化”(横化)观念。关于“十方佛化”,吉藏写道:“十方佛化即是横化,三世佛化即是竖化。……言无量寿观十方横化者,此方秽土释迦化,西方净土无量寿化,明十方佛化,故是横化也。”[13]236吉藏法师虽然没有提及药师佛,但是,根据其论述来看,药师佛与阿弥陀佛均属于十方佛化(即横化)范畴。药师佛与阿弥陀佛的这种对称组合在石窟中出现较早,如初唐莫高窟第220窟的东、西壁经变,但是出现在佛塔图像中相对较晚。邓峪石塔的塔刹上有八身或坐或立的佛像,可能代表大乘佛教中的十方诸佛,或许与“十方佛化”观念也有一定的关联,具有比较重要的佛学意义。

前文提及的西安博物院所藏两件四面造像石刻,尽管难以断定哪一面是正面,但是它们的四佛组合方式(或排序方式)与大雁塔图像基本一致,或者说是对大雁塔图像组合的直接模仿。相比而言,邓峪石塔塔身四面佛像的组合方式却与它们迥然不同,可以视为八世纪前期出现的一种全新模式,意味着唐代佛塔图像已经脱离北齐以来传统佛像组合方式的影响,开始进入一个新的发展阶段。邓峪石塔塔身四面佛像的组合,直接反映八世纪后,阿弥陀佛信仰影响日益扩大的现状,间接体现阿弥陀佛与药师佛信仰关联更为紧密的思想观念。

邓峪石塔的塔身四面造像精美,对于了解唐代佛教美术风格样式的发展历程具有研究价值,有关其图像组合的个案分析,则对于认识唐代前期佛教思想与信仰的发展具有重要的意义。

参考文献:

[1]杨超杰、严辉.龙门石窟雕刻粹编——佛塔[M].北京:中国大百科全书出版社,2002.

[2]严辉、李春敏.洛阳地区唐代石雕塔[J].文物,2001(6);霍宏伟.洛阳发现唐代咸亨三年石塔[J].文物,2013(11).

[3]许亚群.邓峪石塔塔身流失20年后终回家[J].中国文化报,2017.4.18第002版.

[4]岳连建.西安北郊出土的佛教造像及其反映的历史问题[J].考古与文物,2005(3).

[5]李凇.陕西古代佛教美术[M].西安:陕西人民教育出版社,2000.

[6]诸寺缘起集[G]//大日本佛教全书第118册.佛书刊行会1913.

[7]白文.关中隋唐佛教艺术研究[M].西安:陕西师范大学出版社,2012.

[8][唐]玄奘译.药师琉璃光如来本愿功德经[G]//大正藏第14册.

[9][东晋]帛尸梨蜜多罗译.佛说灌顶拔出过罪生死得度经[G]//大正藏第21册;[隋]达摩笈多译.佛说药师如来本愿经[G]//大正藏第14册;[唐]玄奘,译.药师琉璃光如来本愿功德经[G]//大正藏第14册;[唐]义净译.药师琉璃光七佛本愿功德经[G]//大正藏第14册.

[10][唐]不空译.药师如来念诵仪轨[G]//大正藏第19册.

[11]李裕群.北朝晚期石窟寺研究[M].北京:文物出版社,2003.

[12][唐]慧立、彦悰.大唐大慈恩寺三藏法师传[G]//大正藏第50册.

[13][隋]吉藏.观无量寿经义疏[G]//大正藏第37册.