戏画记(一)

2018-04-20林继凡陈未沫

林继凡 陈未沫

陈未沫(作者,以下简称陈):林老师,您好!很荣幸有这个机会采访您。

林继凡(以下简称林):你好,你好!因为今天的采访,我一晚没睡好,一回忆过去种种,就停不下来了。我这处地方还好找吗?

陈:乔司空巷(林继凡工作室)我是认识的,我家离观前街近,这附近经常走,还是熟悉的。但是没想到古城区最繁华的商业地带,有这么一处酒店式公寓,而且出去几步就是地铁和公交站台,出脚十分方便,是个好地方。

林:那就好。我现在的家就在附近,在阊胥路和干将路交叉的地方。这处公寓是我的工作室。我之所以在这里又找了这间小房子,就是有一个情结,想要回归到老苏州的中心地带,保持和寻找那份过去的味道。

陈:您这个地方好啊,出门就是观前街,走两步就是嘉馀坊了。老苏州说观前街,有“吃煞太监弄”的说法,而嘉馀坊,我记得我小时候,大概是千禧年前,也是有名的美食一条街,有很多饭店。

林:是的,嘉馀坊兴起是改革开放后,不少饭店慢慢兴起,逐渐形成了美食一条街。

陈:但是说起来也怪,嘉馀坊虽然地处主干道,本来应该是繁华不破之地,但是世纪初,嘉馀坊的“美食势头”慢慢回落以后,就再也没找回过去的辉煌了。原来鳞次栉比的饭店,现在也都变成旅行社了。感觉就此荒掉了。

林:对,那里过去就是比较热闹的地方,嘉馀坊的美食风潮过去以后,就转到了凤凰街,然后学士街也兴起过一段时间,都是一阶段一阶段的。现在提到嘉馀坊,最有名的就是巷口的怡园了。

陈:还有最近两年完成修复、对外开放的过云楼.。

林:过云楼严格来说,也是属于怡园,顾家花园嘛。隔壁那条小弄堂叫尚书里,再边上一条很有名的小巷叫铁瓶巷,铁瓶巷再往外就是干将路了。干将路从前叫干将坊,只有一小段,乐桥往东到宫巷为止。

陈:现在只有“干将东路”“干将西路”,统称干将路了。

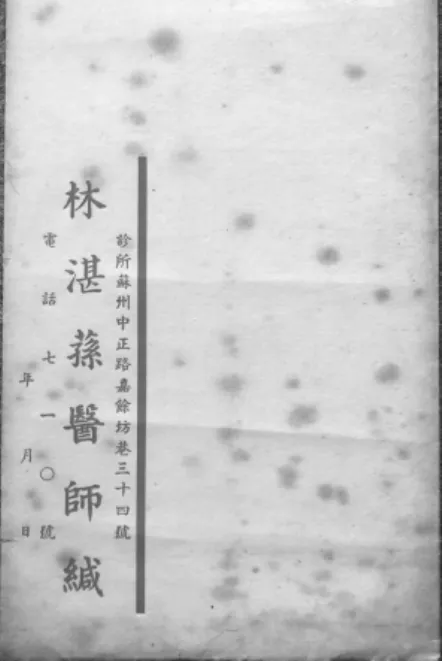

林:到凤凰街,那里就叫闾邱坊了,费新我老先生你知道吧,他就住在那一段、对着宫巷的那个斜对角的地方,那里有一个回龙桥。我对观前闹市区这一带特别了如指掌。因为我的童年就是在当时苏州的闹市区度过的。我原来住在景德路往南边去一点点的地方。我这里有一个信封给你看看。

陈:这个信封比您出生还早啊。

林:肯定是的,这里有一行小字:上海生达信封厂制,那个年代做信封还需要在上海专门定制。信封底下这个地址——嘉馀坊34号,就是我当年住在嘉馀坊时候的门牌号码,也就是我爷爷医馆的地址。

陈:这里还有一个三位数的是电话号码,那时候很少有人家里装电话吧?

林:是的,这个诊所电话是710,说明当时苏州有电话的人家也要有几百家之多了。到我后来知道还有电话的地方就是在马医科附近的公用电话了,在老字号庆泰酱油店边上,号码好像是2013。我上的学堂是“景一小学”,就是景德路第一小学,位于景德路城隍庙后的一条弄堂里,那条弄堂叫“埃河沿”,再往里头叫“杀猪弄”。那个城隍庙和我的小学是相通的,过去我上学经常会和同学抄近路,从城隍庙里穿过去,有时候碰到城隍庙里的道士,还会把我们拦下来,不让我们走。后来我们熟悉了以后,道士都认识(我)了,就不拦我了,有时候还会和我说说话,攀谈一下,给我喝口水。

陈:您那么小就敢和外人攀谈了。

林:我喜欢和人交流,小时候相当顽皮。马医科也有小学,但为什么选择景一小学呢,应该是因为小学校长和我爷爷认识。我儿时在嘉馀坊的房子有四进,我们家住前面三进,最后一进是租给别人住的。我们的起居生活主要在第二进,最靠外面的一进连带旁边的东西厢房都是用来作为我祖父的诊所的。在这之前,我爷爷从医科大学毕业以后,就供职于“博习医院”,也就是现在的苏州第一人民医院。

陈:您祖父叫林湛荪,现在网上也能找到,作为溧阳地方名人。

林:我爷爷现在算江苏溧阳人,其实他1895年出生在江苏金坛,幼年的时候,他一直在金坛读书、生活。我爷爷的父亲曾经是金坛衙门里做文书的,古时称为“录事”,写得一手好字。我小时候还看到他的手迹,临的碑帖这类的,可惜文革的时候被抄家抄掉了。

陈:所以说,你们一家可以称为是书香门第,一脉相传咯。

林:但是我爷爷小时候,家里并不富裕,因为当家的父亲早逝,爷爷的母亲就去给人做帮佣,一手拉扯大了连爷爷在内的六个孩子。我爷爷是家里的末子,小六子。我爷爷的大哥后来作为晚清公派的知识分子,前往英国学习邮电,回国后,在北京邮政部做事。二爷爷因为肺病,没读过书。五爷爷则是经商,后来他那一脉都在无锡定居。

陈:您爷爷那一辈等于分散在“五湖四海”了。

林:是的。我爷爷年轻时先到常州去读高中,又考到了苏州医学院前身继续攻读,一九二几年毕业后,他在溧阳的长富亭,开办了诊所。

陈:您爷爷是中医还是西医?

林:他学的是西医。

陈:西医?20世纪初的西医可不多啊。

林:对。林湛荪算是中国最早的那批西医了,而且他的医术挺高的。那时候,溧阳瘟疫多发,中医治不好,但是我爷爷学的是西医,西医几片药下去,病就能除。再加上,他医德很好,所以在当时溧阳城几十里方圆,他的名头是最响的。但也因为名声在外,求医者太多,他又不愿意让前来求医的人失望,往往是忙到连觉都没得睡,有时候为了睡一个觉,甚至要偷偷跑到家外头找地方睡。从乡下赶来的病人,都是连夜坐在他诊所门口等,等到第二天天亮开门,立刻上去求诊。后来甚至在坊间有一个传说,说是只要在林神医家门口的小桥上坐上一会儿,病就会痊愈。

陈:被说成是神医了!不过那时候瘟疫属于疑难杂症,被他几个疗程就治好了,也难怪病人觉得他是神医。

林:是的。再加上我爷爷善良,人特别四海,碰到拿不出诊费的穷苦人,就不收费用,施舍药物。

陈:可真是活神仙了,后来怎么又离开溧阳了呢?

林:后来日本军侵略中国,轰炸溧阳,炸得一塌糊涂。在日本人来溧阳前几天,我奶奶的妹夫,叫许闻天,他是个了不得的人物,曾经担任过国民党政府立法委员,也当过宜兴县长。他就劝告我爷爷,早一点离开溧阳。因为以我爷爷当时在地方的威望,日本人来到溧阳,肯定会抓他去维持会做事;就算没有被日本人抓到,之后也可能被牵涉到国内党派的政治斗争中,会很麻烦。当然无论如何,首要的是不能给日本人当汉奸!我爷爷深谙这个道理,而且作为医生,他还有医术傍身,无论跑到哪里,都能生根落地。所以他就听从了建议,离开了溧阳,随后沿着长江逃难,到达了重庆,在重庆市区外的合川短暂落脚,当然,在那里他的医术也同样取得了当地百姓的信任和爱戴。抗战胜利后才辗转上海,来到了苏州,落户生根,在中正路嘉馀坊口开办了诊所。

陈:您爷爷也是一位奇人了。除了钻研医术以外,还有些别的爱好吗?

林:爷爷除了医术高明以外,他也随父亲,喜欢中国传统字画。他的父亲虽然故去得早,导致家中贫困,但是留下的字画收藏却是始终保存得很好,即使经济困难的时候,也没有流入过他人之手。我爷爷继承了这份对传统文化的热爱,在行医多、手头积蓄宽裕以后,他把大部分钱财都投到了收藏字画古玩里面。我也是受我们家族的影响,我们林家一直对字画收藏、传统文化别有钟情,也是这个原因,导致我在日后,走上了传统文化的继承与传播之路。然而我爷爷不少收藏,在文化大革命的前后六次抄家中,连地板、井底都翻了个遍,有部分收藏当场撕毁焚烧光了。

陈:这实在是太可惜了。我听说您爷爷同苏州著名书画家张辛稼交往颇深,您也受过张先生的指导?

林:我爷爷虽然喜欢收藏,但是他对收藏的字画要求档次比较高。解放初期的时候,以我爷爷的眼光,齐白石的画作,只消5个大洋, 他还不要的。那个时候有专门从事字画买卖的商人,称掮客,会带着字画上门(来找我爷爷)。

陈:这很有意思,还上门推销呢,您爷爷看来是当时的“收藏大户”,名声在外啊。

林:那些卖字画的掮客了解到林湛荪医生喜欢字画,就上门了。文革抄家的时候,虽然在家里的部分收藏当场被毁了,但是好在红卫兵把大部分字画集中送到了苏州文物商店。那时候的文物商店还不在现在的人民路和干将路的交界口,而是在嘉馀坊的斜对角。

我爷爷认识张辛稼,也是因缘际会。张辛稼出生在1909年,小我爷爷十几岁;我家住在巷口,张辛稼则住在巷尾。他刚出道的时候办了一两个画展,我爷爷就觉得他有出蓝之势,相当看好张辛稼。我爷爷又乐于结交朋友,正好他和张辛稼都喜欢喝酒,家里经常摆宴席请客,次次都是宾客满座的。张辛稼每次和我爷爷对饮,都要来上五六斤黄酒。

陈:虽然您前面说你爷爷是个“四海人”,生性好结交,但是不管是你们家里还是结交的人物,大部分都是文静读书人,你爷爷平时又悬壶济世,为什么文革当中会受到这么大的冲击呢?

林:1966年6月2号,正好就是文革开始前三天,我跟着江苏省昆剧团到苏州巡回演出。我作为男主角,好婆当然很自豪。以前一直调皮捣蛋、令人操心的孩子现在学戏回来,海报在开明大戏院张贴出来了。那时候大家还开开心心、其乐融融的,还一起拍了照片。结果第三天,就受到了冲击,戏没演成功,我们(江苏省昆剧团)只好打道回南京。我回去没几天,我们家就被抄了,从那时候开始,我就不被允许回家了

后来有一天,我偷偷回到苏州,我走到富仁坊口,看到我好婆就在怡园那段扫马路,胸口还挂着牌子。我想过去和她说说话,她看到我,却只是对我挥挥手,示意我赶紧走,这个家不能回来,不然会受到牵连。我爷爷就是在那场浩劫里,在批斗时,被人推搡了一下,摔了一跤,导致股骨颈断裂,卧床了九年,我好婆服侍了他九年;到后来恢复一点能坐了,但是坐一段时间就会喊痛,其实就是骨头最后没有长好。自己明明是个名医,最后却落到这样的地步……长久沉默)

陈:所以您这几天听说我要来给您做访谈,回忆到之前的事情,都睡不着了…

林:唉,回想了很多事儿……我之前有说过,我有个二爷爷,就是我爷爷的二哥,得过肺病,没法工作又没有后代。我爷爷把自己的大儿子承继给他二哥,并且出钱在溧阳买下了138亩田地,送给他二哥,用来收租,以维持生计。等到二爷爷去世后,我爷爷忙于治病救人,地契的事情也没来得及及时处理,一耽搁就慢慢淡忘了。谁会想到,文革抄家的时候,这张地契被翻了出来,上面是以我爷爷林湛荪的名义购买的,所以当下他就被扣上了“逃亡地主”的帽子。

当时,除了地契外,还抄出了一把龙泉宝剑。这把宝剑其实是我的父亲在外地买来孝敬给我爷爷的,我爷爷觉得好玩,就当玩物一样挂在家里。结果被红卫兵看到,就说他是“反革命”“杀人犯”。其实我爷爷退休后,还经常去居委会帮忙,为街道、里弄做了许多好事。

陈:那可真是无妄之灾。明明是一桩好事情,为了自己兄长才买下的地产。那么您的父母是怎么相遇的,有什么好玩的故事吗?

林:我父母其实也算是奇遇了。先说我的母亲,我的母亲叫董茜,是河北唐山人,当年跟着她的叔叔,也就是我的叔公,一路南下,南下的原因,一是为了逃难,二是为了沿途寻找她外出做生意的父亲。我叔公名叫董霖,原名董瑞霖,抗日战争时期曾经出演过多部电影。

陈:网上还能查到呢,说是抗战前在重庆中国电影制片厂当演员,以塑造反派角色见长,后来进入上海电影制片厂,曾经和陈述、程之、于飞被并称为“上影四‘坏蛋’”。董霖是不是还和琼瑶有亲戚关系?

林:是的,董霖的夫人,林榛,是琼瑶的母亲的妹妹,所以董霖是琼瑶的姨夫。那时候董霖带着我母亲加入了当时也属于抗战文工团的国民党的抗敌演剧队,一路往昆明走。而我父亲呢,考入了国立清华大学,因为战争缘故,他跟着学校一路兜兜转转,最后迁到了昆明。

陈:国立清华大学我知道,当时和国立北大、私立南开,三校合并为西南联大,可以说是当时最牛的学校了。

林:然后我母亲,就是在昆明,同她叔叔因为意见不合而分开了;而董霖还是留在国民党演剧队,一路兜转,最后进了中国电影制片厂(前身为国民党“南昌行营政训处”下的汉口摄影场),简称“中制”。抗战胜利以后,许多电影厂搬至上海,成立天马、海燕等电影厂,最后都合并成上海电影制片厂。而我母亲也就是在和叔叔董霖分手以后,在昆明,遇见了我的父亲。两个人随后很快喜结良缘,于1944年,生下了他们的第一个女儿,林南琇,小名滇姑。

陈:滇姑,就是云南姑娘的意思咯。

林:对的,我在两年后出生,因为战乱的缘故,我父母就将我留在了苏州爷爷家里。其实很多人像你一样,对我提出过疑问,就是为什么我这样的出身,最后会走上戏曲这个行当。

陈:是的,这是我最好奇的。因为戏曲行业在20世纪初,不能说像封建年代那样名声不好,但是也没有像现在一样被视为艺术,得人尊敬。至少书香世家应该是不会随便同意您走上戏曲行当的吧?

林:我觉得如果说我对中国传统字画的研究、收藏和喜爱是来自我父系一脉的传承,那么我身上的表演艺术细胞就一定是来自于我的母系一脉了。所以我也常常说我是我父系一脉的“绝对叛逆者”。

陈:您虽然不是严格意义的长孙,但是您爷爷奶奶肯定还是十分喜欢您,才会同意您走上艺术之路的吧?

林:那肯定的啊。我三岁左右的时候,父亲患了感冒,其实本来应该是没什么,结果反而因为太重视而出事了。那时候,他在北京,我爷爷得知他患病后,就给他北京的医生朋友打电话,让他们多多照应。结果我父亲就因为注射了青链霉素,而死于医疗事故了。

陈:青链霉素事故?肯定是那时候没做皮试。

林:是的,他青链霉素过敏。

陈:您那时那么小,家里肯定瞒着你吧?

林:是的,他们没有让我知道,是等我长大以后,才慢慢告诉我的。在那之后我就一直由我爷爷奶奶带着长大,也因此,我爷爷奶奶对我更加爱护。

陈:可想而知,您爷爷奶奶当年忍着丧子之痛,也是十分不容易的。

林:说到我小时候,我是1946年生的,农历七月初九,现在查下来应该是阳历8月5号,身份证给我登记错了,弄成了20号。我对儿时记忆最深的一天,我现在想起来还是觉得很神奇,为什么我当年那么小,却对家里的人、家里的情况,甚至东西的摆设,我都记得清清楚楚,会对那天发生的事情如此历历在目?那一天就是1949年,苏州解放。

陈:苏州解放是1949年4月,等于您实足年龄3岁还没满。

林:准确来讲,是解放日的前一晚,那天夜里,我彻夜未眠。我当年嘉馀坊的旧宅隔壁备弄里出来走到路口,有一家照相馆,叫新村照相馆,照相馆的老板、老板娘,就租住在我家房子的第四进。我小时候经常钻到照相馆里玩,对他们如何摄影,还有暗房里如何放照片,是打小就留下了很深的印象。实际上这些对我也是一种启蒙。

陈:等于说您从小就耳濡目染了摄影的构图、色彩和人像的处理、表情的把握。

林:对.那个照相馆的老板叫徐新夫,是有大本事的,他可以把照片画在瓷板上,那个画比工笔还要细致,但是色彩层次极其丰富,就像真的一样。

继续说那晚,我就是站在那个照相馆二楼的一排窗户前,盯着路上等候解放军进城,兴奋得不得了,远处的枪炮声一直在响,直到第二天清晨接近天亮的时候,解放军的队伍终于从楼下走过来了。

陈:为什么会对这段记忆特别深刻呢?

林:不得而知啊,而且那印象是深刻的,我连他们骑的马,手里提的灯,还有街边的一草一木,我现在回忆起来都好像放录像一样清晰。后来解放军进城后,就到老百姓家里借宿。我们家当然也是大门大开,欢迎解放军入住。

陈:我听前辈的人说,那时候解放军进城,都是借住在居民家里,一户人家里有时候要住好几个解放军。

林:我们家的客厅里就住了二三十个解放军。隔天早上,我爷爷还特意买了大饼油条招待他们。

陈:那年头早饭吃上大饼油条是很奢侈的事情了。说到吃,现在流行管爱吃的人叫“吃货”,其实我们苏州人以前就有专门的词来形容这些人,叫“天吃星”。我听说您就是一个“天吃星”,是这样吗?

林:那还真的是,我从小就是“天吃星”。还在吃奶的时候,有一次我喝完了就在床上睡觉,我奶奶路过房间觉得我的呼吸声不对劲,马上抓住我的小脚,把我倒过来,急急地拍我背心数下,我就“哇”一下把喝多了的奶水全都吐了出来,吐出来的奶要从床边一直流到门口。

后来长大一些了,只要听到说吃饭,我总是冲在第一个。别人拿我寻开心,对我喊:“来吃大栗啊,吃大栗啊!”我一听到吃栗子,跑得飞快!结果等到了跟前,才发现他们拿狗屎骗我,因为狗屎外形和栗子挺像的。

还有我小时候,只要生病发烧,我就一定会吵着闹着要吃,觉得生病了嘛,就要补一补。如果端到我面前的是萝卜干、泡粥,我肯定把碗往边上一推,心里想怎么就给我吃这些东西?反正一定是要见着好吃的才肯罢休。