路过深港双年展

2018-04-19Lingxing

Lingxing

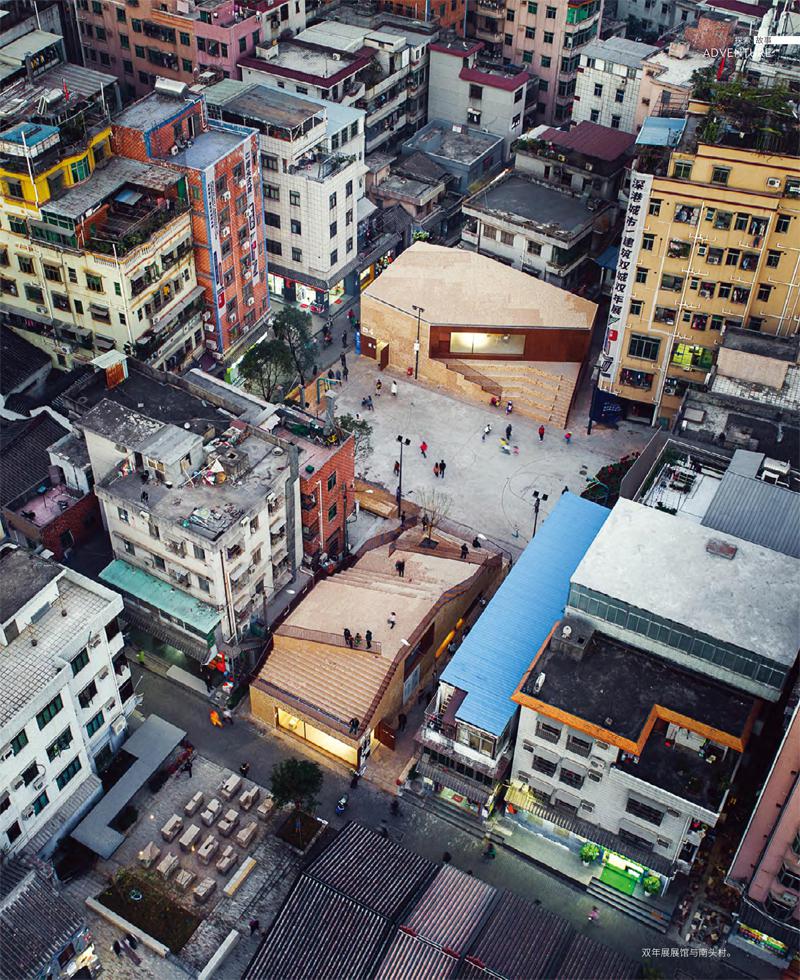

位于深圳南山的南头古城是旧时的宝安县衙,过去几十年又被称为“城中村”,住着十几万外来人,如今一场展览尝试为这里带来新的可能。

已经很难计算究竟去了多少次南头古城。第一次去是三年前,仅存的印象就是有一些深藏在闹市的古迹,混杂着菜市场的鱼腥味。有一个规模不大的博物馆,没有太多拿得出手的文物,但足以承载这个边陲县城在成为特区前的故事。古城门很有仪式感,狭小而昏暗,会让人有一种桃花源记的联想。古城外就是深圳的地标春花天桥、腾讯大厦,一门之隔似乎隔着几个世纪。

第二次来到古城是2017年的春天,这里被宣布做为第七届深港城市\建筑双城双年展的主展场,这是一个有着成功激活城市空间经验的展览。在新闻发布会之后,三位主策展人带着几十家媒体走进古城,讲诉着南头空间的起承转合以及自己的构想。与之前六届在空置的旧工厂或公共空间的选址不同,南头古城的城中村还有几万人在生活。被记者问及最多的就是双年展对古城的影响,策展人孟岩当时的解释是:GentrifiCation(变好和变贵)不能避免也不需要避免,关键在于这种变化是渐进的还是“毁灭的”。

几个月后的盛夏,双年展发起了一个“做课”项目,副标题是南头古城居民需求调研及创新实践课程,邀请专业人士和城中村的关注者进入古城,倾听居民的需求,诊断存在的问题,提出解决方案并付诸实施。在古城没有空调的祠堂里,来了五六十个受到活动吸引的人,讲座之后自由组队。于是在后来的近半年里,我和几个专业不同、经历迥异的朋友一道多次往返南头。

6月的一个周日(父亲节)傍晚,坐在九街糖水铺讨论,想点喝的,店主说已经没有了,“我们要出去吃晚饭”。后来店铺的灯被一盏一盏地关掉,阿姨指着她儿子说:“我们要走了,要去给他爸爸过节。”在租金昂贵的深圳,这是非常奢侈的事情,但这也是更接近理想生活的样子。

观察这里的商业空间,我们发现城中村保持低成本的秘密在于一家店铺同时经营着很多类型的生意,一面墙卖着港货,另一边是打印、拍照、收发快递、数码配件的服务,门口还摆着蔬菜档。或者是分时段地切换,分摊租金,上午奶茶店门口在卖衣服,中午之后才正式营业,夜晚门口会有小吃摊,复杂却有序,我们将之定义为城中村商业空间的共享性。此外,还有几个另类的样本,在夹缝中开着的钥匙铺,承载着社交功能的彩票店,没有学过设计的城中村居民自发地找到了对空间利用的有效方法。

类似的调研和小的改造项目也在同时进行,在双年展开展前的两周,突然间看见一家缝纫店的墙上整齐地放置着几十种颜色的线,从正面看如同一个装置艺术的作品,让人有一种发现的惊喜,对日常的敏感。

外观上,双年展对南头的改造是显而易见的,铁皮屋被拆除成为了一个精心设计的空间,暂时性地被用于书店,来自世界25个国家和地区的建筑师们带来了丰富的公共空间介入和模型装置。弗莱德曼的街道美术馆,张永和设计的信息亭,参数化设计鼻祖纳迪尔&特拉尼(NaderTehrani)创作了一个造型先锋的柱廊华盖。西班牙壁画组合鲍尔&米斯图拉(Boa Mistura)与本地民众一起在主展场建筑立面创作了一幅巨幅壁画;来自日本东京的犬吠工作室在媒体区门口架起了大排档;新锐设计师广煜与香港非物质文化遗产花牌制作传承人蔡荣基共同创作结合现代与传统的花牌。

展览在2017年12月15日正式对外开放,展期截至2018年3月17日,开放前的12月14日新闻发布会油漆、塑胶之类的味道都提示来访的人,展览还在和截止日期做对抗。发布会上,策展人也讲述了自己几个月来的遭遇,城中村复杂的产权结构和高密度的环境为他们带来了前所未有的沟通成本。用他们的话来说就是:“与世界上其他双年展不同,深双不仅是展览现场,也同时身处二十和二十一世纪最剧烈的城市化现场。”

双年展200多件展品中建筑、规划、艺术各占一角,建筑师、艺术家们试图用作品的方式向自己宣誓,并且努力地告诉来访者,艺术和设计正在真实地改变人们的生活。

在展览开幕前不久,北京大兴的一场大火引发众人对空间质量和居住权的大讨论,于是,在五光十色、形态各异的展品中,“脏街42号楼的轮回”吸引了我的注意。这个作品由四张建筑图和一个小纪录片构成,真实地记录了北京三里屯脏街旁边一桩居民楼的十年变迁。“脏街”原本是三里屯区域一条连名字都沒有的后街。这是一条纯粹“野生”的街道,店铺在街道两侧各种房子中滋生蔓延,在脏乱差的外表下流动着各种地下亚文化,成为年轻人眼中三里屯的“地标”和“灵魂”之所。42号楼紧邻脏街,原本是一桩居民楼。随着脏街的人潮汹涌,这幢建筑也跟着“脏”起来了。居民楼一二层的店铺在夜晚灯火通明,但中间以上的楼层都处于黑暗中,建筑师李涵和胡妍的调研结论是楼上多半是店员的宿舍,半夜才回去休息直到下午再下楼工作,喧闹与静谧找到了自洽的共存方式。

后来,北京开始了对居民楼商业的整治,十年间这幢建筑完成了一个生死轮回。它的变化展现了自下而上的城市发展力量既可以积极美好,也可以狂暴失控;既是坚韧持续的,也是脆弱无力的。

这个作品旁边,展示的是“一面北京的墙”,这是一面虚构的墙,你在北京找不到它,但它的故事却仍然是基于现实的北京。在它的身上,我们可以清楚地观察到在过去几十年中,从政治标语到防盗窗、个体经营的店铺再到如今的封墙堵洞,各种力量留下的痕迹——有自上而下的,也有自下而上的。有的时候,这二者可以达成共识,形成合力;而在另一些时候,二者存在矛盾,强势的一方则会形成压制。可以确定的是,只要这面墙还存在,这样的互动就会继续下去。

一个展览对一个地点带来的改变固然是很有限的,但它所倡导的城市共生,在城市化高速发展,经济主导的空间生产和消费的单向度发展模式下,以自带观众的城中村为展场,不预设解决方案,为诸多城市趋向“均质、光滑、抽象”和“无地方性”(placelessness)的简单粗暴发展模式提供了另一种可能。