翻译视角下中文旅游资料与地方文化协同发展模型研究

——以亳州市为例

2018-04-19李海燕罗海燕

李海燕,罗海燕,岳 婧

(1.亳州职业技术学院基础教学部,安徽亳州,236800;2.亳州市药都翻译研究所,安徽亳州,236800)

翻译是把一种语言转换成另一种语言的过程,语言是文化的结晶,语言的翻译在更多的场景中体现的是文化的转换和对接。[1]中文旅游资料作为国内旅游景点的文字性材料总称,是景点精髓的凝聚,更是地方文化的提炼。[2]在翻译视角下,中文旅游资料与地方文化只有协同发展,才能在两大主体间形成一种既相互独立又互为依存的关系。所谓中文旅游资料与地方文化协同发展,是指中文旅游资料的收集、整理、展示要紧密围绕地方文化,依据地方文化实际;地方文化的发展综合于中文旅游资料,取源于中文旅游资料,从而形成两者发展的互动和协同。采用协同发展的思维,可以有效融合中文旅游资料和地方文化两大主体,实现两大主体的互为融合、相互衬托、互为补充,产出高质量的中文旅游资料,丰富地方文化。[3]本文拟分析中文旅游资料与地方文化之间的关系,发掘两者在协同发展过程中存在的问题,从而构建起中文旅游资料与地方文化协同发展模型,为地方文化传播和翻译的契合性提供支持。

一、中文旅游资料与地方文化之间的关系

地方文化是区域内人民长期生活、生产所遗留下来的文明精髓,旅游景点是经历风雨洗礼而保存下来的实物,旅游资料是对旅游景点的地方化解释,三者之间同源,关系密切。

(一)中文旅游资料是地方文化的体现

按照旅游资料的功能划分,中文旅游资料可分为实物介绍、人物传记描述、历史事件简述、民风民俗介绍、提示、公示等,除了提示语、公示语之外,旅游资料因景点的不同而内容不同。[4]中文旅游资料的收集、整理是在当地文化、环境下进行的,是结合当前旅游景点和地方实际实施的,旅游资料存在于地方文化大库之中,与地方文化之间既相互依存又相互联系。中文旅游资料的形式、内容、意境,代表着地方的风土人情,体现了地方所具有的独特文化。例如,亳州市陈抟庙景区将陈抟庙描述为:“陈抟庙占地7.5亩,由山门、碑亭、三教殿、老祖殿、图南堂、扶摇堂和希夷睡洞等建筑组成。殿内陈列以陈抟生平、学术成就及其对中国文化、哲学思想和道教贡献为主题,展示恢弘的涡水道家文化,弘扬中华文化精神。”a亳州概况·陈抟庙.http://www.bzwhly.gov.cn/zw/bozhou/html/00060.html.访问日期:2017年8月20日。这一简短描述不仅介绍了陈抟庙的基本概况,还体现了亳州道家文化的特色与博大。

(二)中文旅游资料是地方文化传播的重要载体

人类学在引进和发展旅游现象时认为,旅游会对地方文化和传统生活方式产生正面或负面的影响。[5]这种正面影响突出体现为旅游所生成的文化传播。旅游文化传播的形式多样,旅游资料就是其中重要的一种形式。旅游文化传播首先表现为语言上的传播,而语言的呈现又首先体现为旅游资料。旅游资料是地方文化传播的重要载体,是游客了解景点及地方文化的便捷途径。游客在浏览一个景点元素时,在感触实物的惊心动魄、触动心弦之余,会持续关注着这个景点元素的历史渊源、背景故事、典故传说,会不时追问这些资料的现代解释和留存情况。游客游览景点的过程既是景点文化的体验过程,也是经历地方文化洗礼的过程。

(三)中文旅游资料与地方文化互为补充

地方文化与中文旅游资料之间是互为补充的辩证关系:一方面,地方文化的凝练、建设、丰富需要区域内旅游景点和旅游文化作为元素丰富进去,融入进地方文化的旅游景点资料,作为地方文化的一部分而存在;另一方面,中文旅游资料的收集、梳理、展现需要地方文化资源的融入,而只有融入地方文化后的旅游资料才显得更为切合实际,更为乡土化,更为逼真。

1.中文旅游资料为地方文化添砖加瓦。从个体视角看,中文旅游资料作为景点资料的一部分,留存于区域内的各个景点,每个旅游景点的资料都有其独特风格和表达体系。一个旅游景点的旅游资料,是对该景点的单元介绍、实物介绍、文化诠释、事件描述、典故解说的总和。景点的旅游资料具有整体性、层次性、逻辑化、本土化特征,是以景点为依托的特定文化表达体,是一个文化表达综合体系。区域内一个个景点遥相呼应、相互关联、相互依存,则构成了一个地区的旅游文化,丰富和缔造了一个区域的另一文明。丰富、合理、充实的中文旅游资料会不断充实到地方文化大库之中,为地方文化添砖加瓦。

2.地方文化为中文旅游资料提供支持。游客对旅游景点的欣赏,可以总结为一看、二听、三感、四回味:“看”是浏览、观察阅读旅游景点的建筑、风景、资料等可视化元素;“听”则主要为听导游讲、听游客说、听广播声音;“感”是感觉,是旅游景点总体给游客的感觉,这种感觉可以是欢快的,也可以是悲伤的,可以是轻松的,也可以是惊心动魄的;“回味”是通过游客的游览,游客脑海里还会留存哪些旅游景点信息,这些信息对游客的生活、学习、工作有哪些影响。旅游景点的资料可以给游客提供看的韵味、听的感触、感的潜移默化、回味的意味深长,融入地方文化的旅游资料可以使游客看到的景点印象更深刻、听到的信息内容更丰富、感触的环境更真切一体、回味的留存部分更精练海量。基于游客的欣赏过程,“大文化兴大旅游”更能体现旅游资料的建设必要性。在大文化兴大旅游视野下,建设地方文化宣传平台、深挖文化底蕴、加强文化设施建设、旅游产品文化开发、旅游从业人员传播地方文化等是常用措施,从而实现了文化对旅游的支持特性。[6]

二、中文旅游资料与地方文化协同发展存在的问题

(一)中文旅游资料与地方文化联系不够紧密

通过对亳州市旅游景点的调查,笔者发现,亳州市旅游景点中文旅游资料相对单调,除了对旅游景点本身的简要介绍外,很少涉及旅游景点所内涵的文化特色,与地方文化关联度不强。例如,陈抟庙景区资料显示,陈抟庙“位于亳州市谯城区城南十二里陈家营村,是道家著名人物陈抟的出生地。早在宋代,就建有祭祀陈抟的庙祠。现存陈抟庙是2007年重建、2009年元月正式对外开放。总占地7.5亩,有山门、碑亭、拜殿、大殿、东西殿等建筑”。在上述陈抟庙的介绍中,“道家”“庙祠”“大殿”等关键词均可加入地方文化特色,如“亳州是道家文化发源地,是庄子的故乡,亳州有‘天下道源’之称”,但这些本应着重描述的特色却并没有体现出来。

(二)中文旅游资料内容不够充实

通过对景区的调研发现,中文旅游资料内容不够充实是一种常见现象。如“陈抟,字图南,自号扶摇子,宋太宗赐号希夷先生。陈抟是我国一位杰出的哲学家、易学家和自然科学家,成为老庄之后的道教至尊,人称‘陈抟老祖’”中,陈抟与宋太宗是什么关系,陈抟因何成就成为哲学家,又为何成为易学家,等等,都很少提及,成为道教至尊又是什么原因也未诠释。整个陈抟的介绍中,仅仅67个字符,让游客读完简介后产生太多的疑问,甚至不清楚陈抟除了有个纪念的庙宇之外,还与亳州有什么联系,而作为重要非物质文化遗产的“陈抟老祖心意六合八法拳”也未曾提及。一般而言,人物传记的介绍应该包括生平、事迹、对社会影响、给当今遗留的可用之物等。例如,在对陈抟的介绍中,遗留之物应该加上“心意六合八法拳”“睡功”等。

(三)中文旅游资料设计趋于被动

旅游景点,尤其是建筑类景点的设计,一般以遗留的为主、新建的为辅,旅游资料的设计也是以留存的物件解释为主、新整理的为辅。以遗留为主的建筑类旅游景点设计,保持了古代建筑的风格,原汁原味地把景点历史景象展现给游客,这是好的方面。然而,以遗留为主的景点设计忽略了景点的主体——游客,忽略了游客的需求。游客需求是以建构主义为主体的景点科学设计,游客希望进入景点后能轻重缓急地看到景点可看之处、可取之处,希望是一个系统的景点建筑体系。相对于游客的需求,现有的景点设计趋于被动,表现为缺少景点而不挖掘新建景点、没有资料而不收集资料、收集资料却浅尝辄止等被动情况。

(四)地方文化尚未服务于中文旅游资料

“就文化体系构建的系统性而言,文化就如同社会系统一样,是一个复杂的由诸多要素、诸多方面和不同逻辑层次构建而成的有机体的存在。”[7]因此,文化建设,无论是国家层面的文化建设,还是地方层面的文化建设,都是一项系统工程。从亳州市文化体系形成情况来看,亳州市文化的收集、整理、利用、整合以及体系构建的流程尚未形成,文化研究和挖掘利用存在专职人员缺少、管理机构缺编、文化研究停留于兼职研究、分散研究阶段、研究人员还未形成合力等问题。在这种情况下,地方文化尚不能主动地、有效地融入到中文旅游资料中,尤其是在中文旅游资料的应用、翻译过程中,很难找到权威的地方文化旅游资料,而与地方文化匹配、能充分体现地方文化的中文旅游资料更是凤毛麟角。

(五)地方文化与中文旅游资料发展难以同步

尽管近年来不少地方把文化局与旅游局合并,提倡文化旅游一体化、同步化发展,然而真正做到地方文化与中文旅游资料均衡发展、同步发展、有效融合发展的地区还很少。一方面,地方文化挖掘整理不力,难以满足中文旅游资料对信息的精准需求、海量需求;另一方面,中文旅游资料的收集、整理、校正以及展示过程也不够规范和完善。地方文化与中文旅游资料发展的不同步,使得游客在不同景区看到、听到、感受到的地方文化不尽相同,以致地方文化的权威性饱受质疑。

三、翻译视角下中文旅游资料与地方文化协同发展模型构建

中文旅游资料与地方文化协同发展可以促进地方旅游文化的对外传播。旅游文化传播既是语言上的传播,也是跨文化的传播。“翻译已不再仅仅被看作是语言符号的转换,而是一种文化转化的模式。”[8]中文旅游资料与地方文化协同发展存在的诸多问题,尽管需要系统性的解决之策,但基于翻译的视角,构建一个中文旅游资料与地方文化协同发展模型,也可以有效促进地方旅游文化的传播。

(一)模型构建

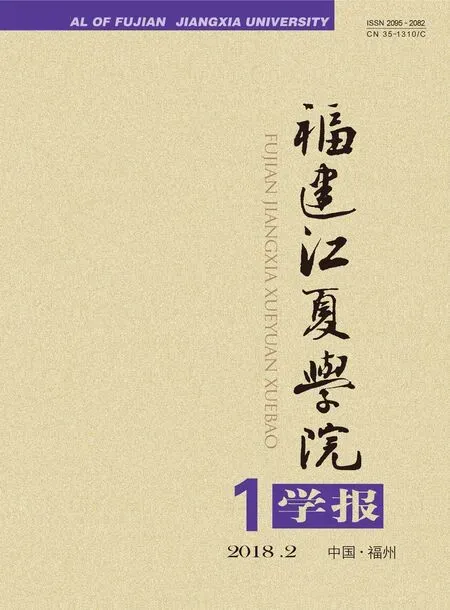

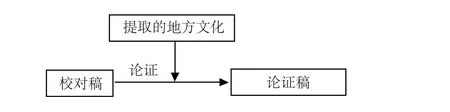

只有与地方文化协同发展的中文旅游资料才能为游客提供有效的信息服务。从英文翻译的视角,中文旅游资料与地方文化协同发展模型包括原文、译文、校对稿、正式稿、地方文化等元素,包括翻译、校对、论证、终审、反馈五个子系统,其中:翻译子系统把原文翻译成译文,校对子系统结合地方文化把译文校对成校对稿,论证子系统结合地方文化对校对稿进行论证,终审子系统结合地方文化把论证稿审核为正式稿,反馈子系统把正式稿的地方文化传承、发展部分反馈给地方文化库。各子系统间的内在关系见图1。

图1 翻译视角下中文旅游资料与地方文化协同发展模型

(二)各子系统的功能

1.翻译子系统

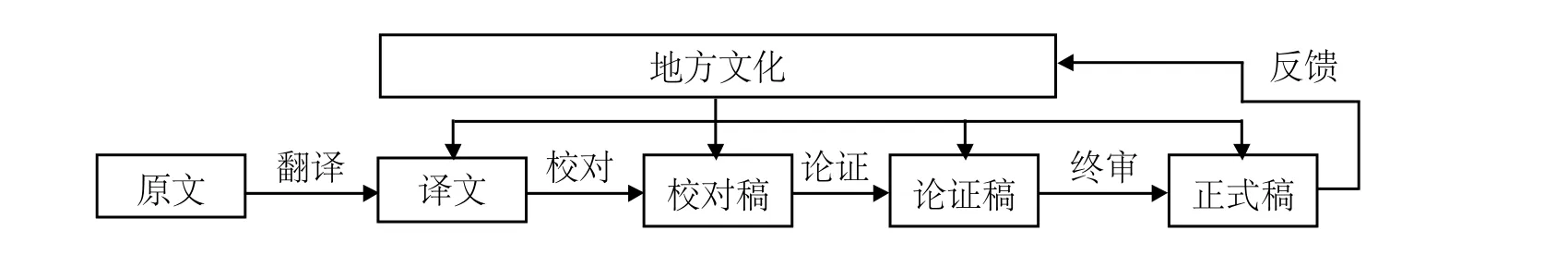

如图2所示,翻译视角下中文旅游资料与地方文化协同发展模型翻译子系统,包括原文分解、融入地方文化、翻译、地方文化需求提取、地方文化需求内容梳理等环节。原文分解是把旅游资料根据一定策略分解成若干部分的过程,分解后的文章称作为分解文。根据分解文的地方文化需求,列出需求清单,按照地方文化需求清单收集、归纳地方文化内容,之后把地方文化内容融入到地方文化融合文。分解文加入地方文化则成了地方文化融合文,把糅合后的地方文化翻译成英文,这样才能使译文达到真正意义上的对外交流桥梁。

图2 中文旅游资料与地方文化协同发展模型翻译子系统

2.校对子系统

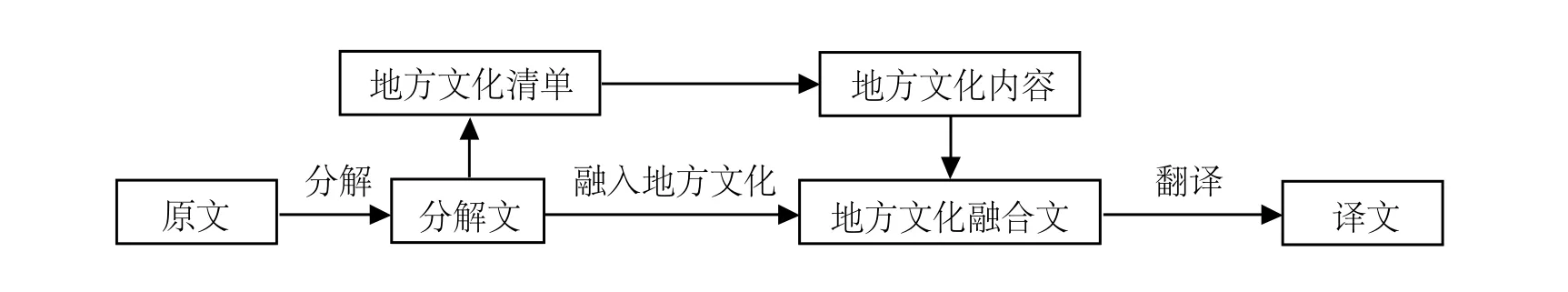

如图3所示,翻译好的译文要通过校对才能产生翻译资料的校对稿,在校对过程中,要充分应用提取出来的相关地方文化,把地方文化再次融入到校对稿中。校对子系统的功能包括三个方面:一是校对译文的正确性、合理性、科学性、严谨性,是否与中文旅游资料相符合;二是发现地方文化的可引入性、可结合性、可发展性,梳理、挖掘地方文化与翻译后的旅游资料的可引入之处,形成组合型翻译资料;三是校对所引用地方文化的适宜性、艺术性、可读性,是否能够把地方文化与中文旅游资料译文相互融合。

图3 中文旅游资料与地方文化协同发展模型校对子系统

3.论证子系统

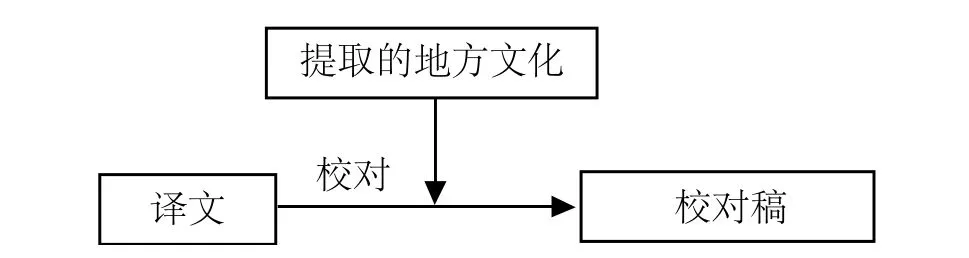

翻译、校对子系统是以个人为单位完成的,因译者自身知识水平的差异、认知不同,不同译者对中文旅游资料的翻译、校对结果也不尽相同,不同校对所修改的译文结果也不一样。如图4所示,论证子系统是对校对稿的正确性、合理性、艺术性、可读性进行论证,对地方文化提取、地方文化引入的艺术性、科学性、可传播性进行精准论证。论证参与人员是除了译者和校对之外的翻译、地方文化专家。为了使论证稿更具有可读性,可适当邀请景点部分工作人员和游客参加。

图4 中文旅游资料与地方文化协同发展模型论证子系统

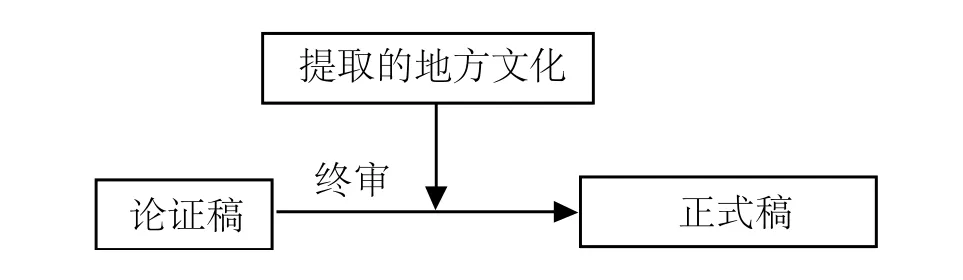

4.终审子系统

在经历了论证子系统以后,译文的论证稿基本趋于合理、科学,对地方文化的引入也已经趋于成熟。然而,翻译、校对、论证子系统的参与主体仍然是以本地翻译人员为主,因此翻译工作还不能到此为止,还应有终审子系统。如图5所示,终审子系统是结合地方文化对译文讨论稿再次审定的过程,是对译文内容和地方文化融入之处进行最后的审核。终审子系统的审稿人员可以是当地知名翻译行家能手,也可以是翻译界的权威专家、地方文化资深研究员,可以是一个人,也可以是团队共同完成。

图5 中文旅游资料与地方文化协同发展模型终审子系统

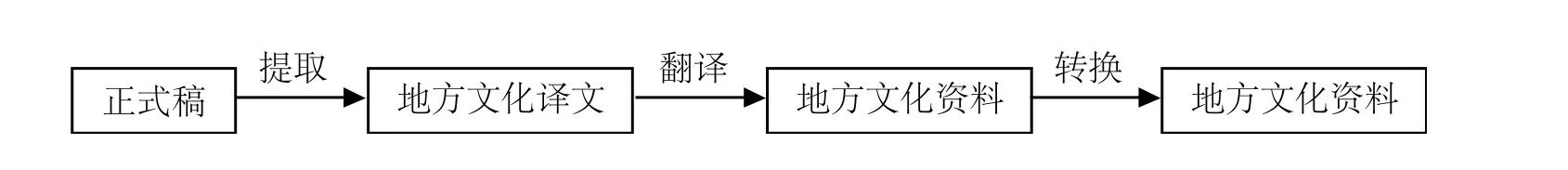

5.反馈子系统

在翻译、校对、论证、终审过程中,均注重地方文化的提取、梳理、引入、对接、融合,把地方文化与中文旅游资料翻译进行有效融合,形成具有中文旅游资料特征、地方文化特色的英文版中文旅游资料翻译正式稿。如图6所示,按照工作逆推法,基于地方文化应用的视角,对翻译正式稿进行地方文化可用性提取、地方文化提取部分中文翻译、地方文化资料格式化转换及入库。这一过程是把中文旅游资料翻译过程中所形成、发现、挖掘的地方文化,重新递归到地方文化资料大库中。

图6 中文旅游资料与地方文化协同发展模型反馈子系统

四、结语

“旅游作为一种文化交流活动,无处不蕴涵着丰富的文化因子。旅游资料的翻译要求译者必须重视文化因素的影响,才能保证信息准确地传递。”[9]旅游资料作为旅游景点的内涵和地方文化的外衣,对地方文化有着承载、凝练、传播、发扬作用,是地方文化的传播载体;地方文化是旅游资料的源泉和精髓,是旅游资料活灵活现、彰显精气神的催化剂,贯穿地方历史长河,沐浴了旅游资料的全部。在翻译的过程中,理清旅游资料与地方文化两者之间的关系,分析旅游资料与地方文化协同发展过程中所存在的问题,从而针对性地构建中文旅游资料与地方文化协同发展模型,在以后的翻译实践中将会起到积极的影响。

参考文献:

[1] 黄忠廉,方仪力.基于翻译本质的理论翻译学构建[J].中国翻译,2017(4):5-10.

[2] 刘艳丽,杨自俭.旅游翻译文本中中英文语言特点及翻译策略[J].山西财经大学学报,2017,39(S1).

[3] 王晓欣.协同发展视角下地区经济与商贸流通的共同发展战略[J].商业经济研究,2017(24):144-146.

[4] 陈鹏,郭艳.从文化角度看旅游资料的英译[J].中国翻译,1996(5):12-16.

[5] 高崇.地方文化与旅游经济的互推互强[J].广西民族大学学报(哲学社会科学版),2012(7):55-59.

[6] 秦远清.挖掘地方文化,推动旅游持续发展[J].乐山师范学院学报,2004(2):75-77.

[7] 杨杰.文化体系构建的复合关系结构与当下反文化思潮辨析[J].现代传播,2016,10(38):73.

[8] 郭建中.翻译中的文化因素:异化与归化[J].外国语,1998(2):13.

[9] 许文丽.文化因素与旅游资料的翻译——以河南省旅游对外宣传资料为例[J].语文学刊(外语教育与教学),2010(5):90.