少数民族贫困地区水电矿产资源开发资产收益扶贫模式研究

——以凉山州冕宁县建设村“政府+合作社+项目+农户”模式为例

2018-04-19张千友李浩淼杜玥桥

张千友,李浩淼,杜玥桥,李 霏

(1.成都大学,成都 610106;2.西昌学院 a.四川民族山地发展研究中心;b.经济管理学院,四川 西昌 615013)

0 引言

2016年3月,《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出:“大力扶持贫困地区农村水电开发”,“对在贫困地区开发水电、矿产资源占用集体土地的,试行给原住居民集体股权方式进行补偿。完善资源开发收益分享机制,使贫困地区更多分享开发收益。”[1]2015年11月,《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》中强调:“探索资产收益扶贫”,“资产可由村集体、合作社或其他经营主体统一经营”,“贫困地区水电、矿产等资源开发,赋予土地被占用的村集体股权,让贫困人口分享资源开发收益。”[2]2016年9月,国务院办公厅印发《贫困地区水电矿产资源开发资产收益扶贫改革试点方案》,提出“以保障农村集体经济组织合法权益为中心,以增加贫困人口资产性收益为目标,以改革试点为突破口,以严格保护生态环境为前提,发挥资源优势,创新贫困地区水电、矿产资源开发占用农村集体土地补偿方式,探索建立集体股权参与项目分红的资产收益扶贫长效机制,走出一条资源开发与脱贫攻坚有机结合的新路子,实现贫困人口共享资源开发成果。”[3]

俗话说“靠山吃山,靠水吃水”。在国内部分集中连片特困地区,自然资源富集,然而却长期“抱着金饭碗讨饭吃”,徘徊在贫困的边缘。以四川凉山彝族自治州(以下简称“凉山州”)为例,该区域拥有富甲天下的水电资源[4]、得天独厚的矿产资源[5],然而这里也是全国集中连片特困地区——乌蒙山片区的核心地带,尤其是大凉山彝区,贫困程度深,贫困类型综合,贫困面积广,是扶贫攻坚难啃的硬骨头;这些地方久扶不脱贫,脱贫后又返贫,其中原因固然十分复杂,重要原因在于这些地区长期以来资源开发模式属于拿走的多,留下的少,往往形成“财富拿走,贫穷留下”、“资源拿走,污染留下”;在水电开发过程中,库区老百姓获得的也仅仅是搬迁安置费和青苗赔偿费,没有分享在资源后续开发中的长期收益,在人力资本、基础设施等方面投入不足,无法分享资源开发以及市场经济发展带来的福利。因此,探索贫困地区水电矿产资源开发资产收益扶贫体制机制,任务十分紧迫。

本文选择凉山州冕宁县复兴镇建设村(以下简称“建设村”)作为典型案例,分析该村在地方政府的大力扶持下,村两委引导成立专业合作社,广大农户社员投资入股,共同分享当地水电资源开发和沙石开采场带来的收益,并逐步延伸产业链条,在当地先后开办养殖场、种植大棚、观光旅游、劳务输出、运输服务等产业实体,走上了可持续发展道路,全体村民提前实现脱贫奔康的发展目标,这一模式形成的经验和做法值得总结、复制和推广,具有重要的现实指导意义。

1 建设村的历史变迁

建设村位于冕宁县城南部,距县城5 km,冕先路(冕宁县城—先锋乡)从北到南贯穿全村,交通相对便捷,全村幅员面积7.6 km2,辖5个村民小组,483户农户,户籍人口1 803人,耕地面积142 hm2,农户人均耕种土地面积7.33×10-2hm2,优质高产田人均大约只有2.67×10-2hm2,其余耕地大多属于山坡地。建设村村支部有党员48人,党小组5个。这个曾经“前面荒滩,后面荒山”的山区贫困村,在15 a前,全村房屋1/5还是茅草房,人均纯收入不足1 000元。10多年前的建设村,农户生产结构相对单一,以农业生产为主;农户生计资本缺乏,生活水平低下;村民业余文化生活单一,赌博酗酒成风,是远近出名的“闹事窝”“穷窝子”[6]。

但近年来,建设村已被称作“凉山‘华西村’”。2010年,全村农民的人均纯收入达到10 648元,成为远近闻名的“万元村”;2011年,建设村实现了农民人均纯收入15 000元的目标,大大高于当年四川省农民人均纯收入6 128.6元的水平;2010年被评为“四川省五十百千示范工程示范村”,“凉山州新农村建设示范村”。2014年初,冕宁县农旺合作社因给社员派发大量分红现金,累成钱墙,而一夜成名,《华西都市报》等多家媒体竞相报道[6,8],引来众多的目光。

其实,建设村农旺合作社从2011年开始给入股村民进行分红,当年总额是500多万元,2012年为800多万元,到2013年就涨到了1 311.5万元。一个环境优美和谐、产业支撑有力、民居建设特色鲜明、功能设施齐全、管理科学民主的新农村综合体——“安宁河源头明星村”正逐步崛起,引领带动周边新农村建设全面快速推进[9]。

2 “政府+合作社+项目+农户”4层次模式运作机制

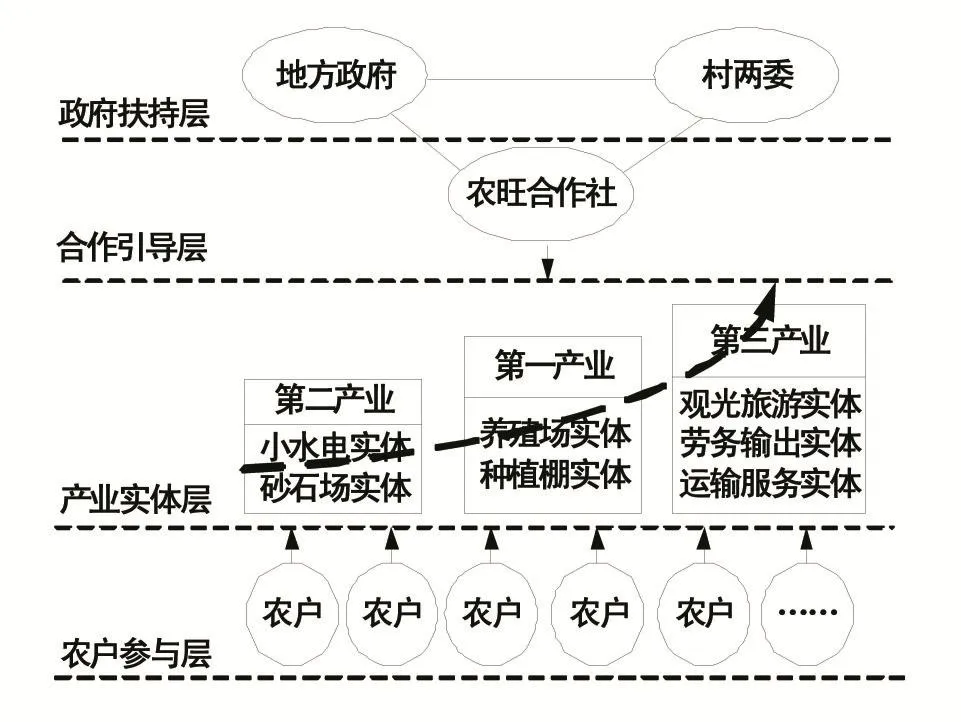

今昔对比,建设村发生了翻天覆地的变化,导致这一变化的内部原因就在于当地率先探索了贫困地区水电矿产资源开发资产收益扶贫的路子——“政府+合作社+项目+农户”4层次资产收益扶贫模式,让农民平等分享资源开发形成的红利。不仅如此,建设村还引导社员自愿将家中的闲散资金入股合作社,主要投资养殖场、种植大棚、观光旅游、劳务输出、运输服务等产业实体,建设蔬菜大棚、水果基地等现代设施农业,改善乡村基础设施建设,发展休闲观光农业,实现了一、二、三产业融合发展,从而跳出了“抱着金饭碗讨饭吃”、“资源诅咒陷阱”等资源富集地区发展的怪圈。其探索实践的“政府+合作社+项目+农户”4层次资产收益扶贫模式如图1所示。

图1“政府+合作社+项目+农户”四层次扶贫模式

该模式包括政府扶持层、合作引导层、产业实体层、农户参与层等4个层次;涵盖4大主体,即地方政府、村级集体组织(村两委)、农旺合作社、农户等;辐射三大产业,即第一产业养殖和种植业,第二产业水电开发和砂石开采,第三产业观光旅游、休闲农业、劳务输出实体和运输服务实体等。运作机制为地方政府大力扶持基础设施建设,近年来先后投入近千万元用于村容村貌打造,水利设施,蔬菜大棚,道路桥梁等基础设施建设;村两委充分发挥引路人作用,积极引导社员建立农旺合作社,流转村集体土地,适度规模经营,发动合作社社员共同谋划探索产业项目,共同投资入股项目实体,共同分享项目带来的收益。在水电开发、砂石场等工业项目率先获得成功以后,积极实施“工业反哺农业”战略,在村集体内利用流转土地,发展大棚蔬菜、特色水果(优质葡萄)等设施农业,兴办现代养殖场,探索山区农业现代化道路;在此基础上,进一步推进一、二、三产业融合发展,打造观光旅游,搞农家乐,成立劳务公司,转移农业剩余劳动力。上述模式经过多年的运转,趋于稳定和成熟,实现比较可观的盈利收入,合作社社员股金获得了较高的回报,大大增强了合作社和村集体的凝聚力和向心力。

3 “政府+合作社+项目+农户”4层次模式特点

3.1 建立“水电矿产资源+合作社+农户”利益共享机制

建设村结合近年来冕宁县水电开发的热潮,依托农旺合作社组建小水电投资实体。2010年5月,建设村两委号召大家把手头的钱拿出来入股合作社。合作社采取自愿入股的方式筹集资金2 700万元,修建了龙家沟一级电站,当年入股村民从项目收益中分红超过了200万元。在农旺合作社带动下,建设村村民又先后入股办起了4座小水电站,包括长兴电站、三合电站、龙家沟二级电站等。在村民原入股资金的基础上,合作社为社员担保贷款入股4 000万元,目前建设村村民已累计入股6 700万元。2011年村民分红已达800多万元。除了给村民带来经济上的回报,而且也让越来越多的村民认识到财产性收入的重要性。2014年1月14日,建设村召开合作社收益分红大会,将1 311.5万元现金现场分给340余户入股村民,平均每一户村民可分到3.86万元。据调查,在本次分红资金中,种植收入约占10%,养殖收入占20%,水电矿产资源投资收入所占收益最大,达到了70%。

在资源开发方面,当地还利用靠近安宁河谷的地理优势,开发建设砂石场,满足当地及周边城镇化建设过程中对砂石材料的巨大需求,盈利状况较好。

3.2 坚持走农民专业合作社道路

农民专业合作社是在农村家庭承包经营基础上,同类农产品的生产经营者或者同类农业生产经营服务的提供者、利用者,自愿联合、民主管理的互助性经济组织。农民专业合作社以其成员为主要服务对象,提供农业生产资料的购买,农产品的销售、加工、运输、贮藏以及与农业生产经营有关的技术、信息等服务[10]。建设村村两委认识到,合作社是以服务成员为宗旨,谋求全体成员的共同利益,盈余主要按照成员与合作社交易量(额)比例返还等特点,于2010年3月,成立农旺合作社。合作社采取土地实物折价入股的形式,在村集体内部流转土地,建设村200多农户在2010年4月,与合作社签订协议,将家庭承包地流转给合作社进行土地整理,实施规模化经营。合作社在土地流转过程中,坚持依法、自愿、有偿原则,以不改变土地用途、不改变土地性质、不损害农民土地承包利益为出发点和落脚点,合作社牵头,引导村民将土地量化入股,推进土地经营权流转。合作社按1 000元/(6.67×10-2hm2)的保底收入支付给流转出土地的农户,累计流转土地80 hm2,与农户签订合同期限为10 a。同时,还根据土地流转市场的行情和合作社经营情况,保底收入还将逐年增加。

据村支书金洪元介绍:“现在村民在外打工挣回的钱,基本都投入到合作社。”在建设村,入股分红成了95%以上家庭可靠而重要的收入来源。合作社积极投入产业实体项目开发,在第二产业主要投入小水电实体,砂石场开采实体;在第一产业即传统农业部门,主要投资建设养殖实体、种植实体;在第三产业主要投资开发劳务输出实体、运输服务实体和观光旅游实体等,现在各实体项目运转高效,为建设村的长远发展,提供了强劲的引擎。

3.3 坚持“工业反哺农业”,实现可持续发展

建设村在发展之初,认识到砂石场开发不是永久之计,砂石资源终有枯竭的那一天;小水电开发也面临电价竞争、电力上网、大型电力公司排挤等诸多市场挑战,因此建设村坚持“工业反哺农业”战略,实施“多元化”发展思路,建立养殖实体项目和种植实体项目。根据调查,建设村农旺合作社还探索出了“农户+合作社+种植(养殖)大户”的土地流转模式,让村民自愿以土地入股合作社。土地流转集中以后,为了实现规模经营,再将合作社的土地流转给种养能手,肥沃、耕种便利的高产土地,通过合作社引导土地流转,交给有能力和有经验的人们耕种,既提高了农业经济效益,又释放了农村剩余劳动力,让他们用更多的精力和时间去创造更多的财富。

农旺合作社下辖种植大棚实体、养殖场实体等投资项目。近年,农旺合作社投入240万元建成的8 hm2蔬菜大棚初见成效;投资建设的水果采摘基地120 hm2,其中优质桃53.33 hm2,樱桃40 hm2,矮化优质核桃18.67 hm2,优质杏4 hm2,优质梨4 hm2。目前,村民到合作社务工还可以获得工资性收入,与过去种粮食相比较,收入翻了3倍以上。合作社下属的养殖实体项目有超过2 000头猪的养殖基地,养殖场内,能繁母猪达到500头,PIC五元杂交小猪约1 500头。在2014年初,合作社的收益分配中,种植业和养殖业对收益的贡献超过了30%。

3.4 促进一、二、三产业深度融合

合作社在第一产业和第二产业蓬勃发展的基础上,还延伸产业链条,实施“一、二、三产业融合发展”的思路。合作社下设休闲农业观光旅游实体、运输服务实体和劳务输出实体,其中劳务输出实体现有建筑设备价值7 000多万元,对外出租可以获得租金收入;合作社下属的牦牛矿业运输有限公司,有30辆重型卡车,年产值约1 400万。近年,建设村还依托凉山州及冕宁县发展冬日阳光之旅、民族文化之旅、航天科技之旅等旅游资源,在当地布局休闲观光农业,合作社将农户自己家闲置的别墅统一规划、统一定价、统一安排引导客源,打造建设村农家乐,开发休闲农业、观光农业和体验农业等现代农业新形势,拓展农业产业的多重功能,促进一、二、三产业融合发展。

3.5 同步推进产业发展与新村建设

建设村的新农村建设坚持规划先行,以《凉山州级新农村建设示范片总体规划》等地方前期规划为依据,建设村聘请专业规划设计单位,投资20余万元,编制了建设村产业发展、新村建设、村落民居、基础设施等子规划,为将来长远的建设与发展明确了努力的方向,细化了工作重点。建设村在小水电公司、砂石公司等第二产业开发获得成功以后,实施工业反哺农业,一、二、三产业融合发展的战略,在产业开发方面取得了成效。与此同时,按照产村相容、农旅结合、标准建设、成片推进的思路,建设村积极推进新农村建设。据调查,每户农户的建房资金需要20多万,砂石由村集体无偿提供,钢筋水泥由村集体赊销,农户逐步偿还,开展集中连片建设。

建设村按照“乡风文明,村容整洁”的总体要求,实现入组入户道路水泥硬化,全村483户民居风貌打造已经全部完成,原来颜色各异的住房外观集体“变脸”为具有川西民居特色的房屋。2010年,建设村对全村的村庄风貌进行整体塑造。投资130万元,购买计算机、投影机等设备,建立远程教育中心、农家书屋、村两委活动室等,建成公共活动场所800 m2;2011年又投资60万元新建了活动广场。经过多年的积累,建设村已成为省级乡村旅游示范村和幸福美丽新村建设试点村,目前该村已创建为国家3A级旅游景区,跨安宁河大桥已竣工,村道实现全硬化,村主干道实现全绿化、亮化、美化三位一体,村容村貌焕然一新。村内新建占地面积为5.336 m2的文体广场,建成川滇风格别墅民居186套,拥有农家乐6家,乡村旅馆多家。

4 结论与启示

4.1 资源禀赋是前提

冕宁县建设村利用合作社这一平台,将广大农民组织起来,投资小水电、砂石场等具有区域竞争优势的工业项目,获得了巨大的增值收益,占到合作社收益的七成以上,从而让广大合作社社员分享资源持续开发过程中产生的红利。不仅如此,合作社又将社员手中的闲散资金集中起来,投资蔬菜大棚、水果基地等现代设施农业,改善乡村基础设施建设,从而跳出了资源开发恶性循环的怪圈。笔者认为,只要农旺合作社稳妥地选择市场项目,合理引导社员投资,一定能够征服“资源诅咒陷阱”,带领广大社员群众率先全面建成小康社会。

4.2 农民合作社是纽带

农民合作社是带动农户进入市场的基本主体,是发展农村集体经济的新型实体,是创新农村社会管理的有效载体[11]。农旺专业合作社在建设村的发展中发挥了重要的作用,从最初投资开发小水电,砂石场实体项目,再到“农户+合作社+种植(养殖)大户”组织土地流转,建立种植、养殖等实体项目,以及发展观光旅游,劳务输出、运输服务等实体,形成生产、加工、销售为一体的产业服务体系,都离不开合作社的纽带和桥梁作用。合作社将广大社员组织起来,实现土地流转中,开展适度规模经营,通过社员入股,投资小水电、砂石场、运输服务实体、劳务输出实体等,让过广大社员共同分享资源开发带来的红利,避免了少数人控制,少数人垄断利润的可能性,实现了共同富裕同步小康的发展目标。

4.3 解放思想是关键

建设村的飞速发展,主要依靠广大群众解放思想。“思想是总开关,一开百开”。为了帮助广大集体组织成员开阔眼界,解放思想,2009年建设村两委组织第一批村民代表免费参观丽江、大理、元谋和攀枝花,彻底转变了村民的发展观念。全村133余hm2土地,全部实行流转,实施规模经营,投入蔬菜大棚种植,产出效益远远高于过去大春和小春两季种植粮食的收入。与此同时,建设村在过去不起眼的山边空地,已经开始大量试种中华寿桃、美国大樱桃和山东优质杏等12个水果品种。一旦试种成功,建设村将在上千亩土地里,连片种植水果。近年来发展生态观光农业,又调动了村民新一轮的生产积极性。

4.4 领导班子是引擎

强有力的村两委领导班子是建设村快速发展的又一法宝。在2010年,村支书率领村支委一班人到广东和江苏等地考察学习。考察结束后回到村里,村支部做出了一项改变建设村命运的重大决定:成立农旺农民专业合作社,在建设村内引导土地流转,发展主导产业和盘活村民手中的存量资金。不仅领导班子外出考察学习,村两委还组织引导村内老百姓代表外出学习,解放思想,转变观念,并做好建设村发展的顶层设计。

4.5 政府扶持是保障

贫困山区农村的发展需要政府的大力扶持,尤其是在起步阶段,包括道路桥梁基础设施、土地整理、设施农业等都需要大量资金,仅仅依靠农户自身储蓄是远远不够的。政府不仅要帮助改善企业环境、支持企业发展,还要建立机制帮助和保护贫困户实现收益,建立以贫困户稳定收益为主要目标的水电矿产资源开发资产收益扶贫模式。建设村飞速发展,离不开地方政府的强力支持。据调查,仅村风村貌打造,冕宁县政府投入资金115万元,而水利设施建设投入达到300万元,当地建设大棚蔬菜种植,又投入100万元,桥梁建设,估计投入资金累计达到350万元。已经投入和计划投入种养殖业、示范民居、基础设施的资金,已经高达上千万元。

参考文献:

[1] 中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要[N].人民日报,2016-03-18(1).

[2]中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定[N].人民日报,2015-12-08(1).

[3]国办印发《贫困地区水电矿产资源开发资产收益扶贫改革试点方案》[N].人民日报,2016-10-19(2).

[4]水电资源富甲天下,凉山倾力打造中国水电王国[N].四川日报,2004-08-04(3).

[5]凉山州人民政府网站:得天独厚的矿产资源[EB/OL].(2004-12-01).http://www.lsz.gov.cn/lszrmzf_new/dtdhdkczy/ 3235480/index.shtml.

[6] 徐湘东“.土豪”分红,1300万垛在地上发[N].华西都市报,2014-1-15(11).

[7]冕宁建设村:好日子是建设出来的[N].凉山日报,2014-01-17(A3).

[8] 徐湘东.1300多万哪里来?养猪、种菜、投资工业[N].华西都市报,2014-1-16(28).

[9]冕宁建设村:好日子是建设出来的[N].凉山日报,2014-01-17(A3).

[10]张千友,蔡光泽.山区农民专业合作社的探索与实践[M].成都:西南财经大学出版社,2015:153-155.

[11]新华社.中共中央国务院关于加快发展现代农业进一步增强农村发展活力的若干意见[N].经济日报,2013-2-1(1).

[12]赵展慧“.3年选20个水电矿产资源开发项目,资产收益扶贫改革试点启动”资源变资产农民稳获利(政策解读)[N].人民日报,2015-11-29(2).