以问题为导向的团队合作模式在提升急重症护士科研能力中的作用

2018-04-13刘颖顾朝丽

刘颖 顾朝丽

科研创作一直是多数护理人员较为薄弱的一项能力,护士常习惯以现有的工作流程机械完成护理工作,即使遇到临床护理问题,多数也以咨询他人或根据经验解决问题即可的态度对待。调查显示,护理人员遇到新问题选择咨询他人解决的占比达80.43%,而有过查阅文献经验的护理人群中,也是偶尔阅读查阅过文献占多数,达72.93%[1]。说明护理人员没有分析问题,形成以循证为前提的科学解决方案的思路习惯,不能以科研形式呈现解决问题的过程。于荣辉等[2]对761名临床护士科研现状调查分析显示,在近5年内发表过论文的有106人,仅占13.9%。可见临床护士的科研现状不容乐观。而现在护理发展为一门独立的学科,专科护理的发展、重点专科评审等等都离不开护理科研能力的提升。因此护理科研是护理管理工作不可或缺的部分,并且呈现出占比越来越重的趋势。

近年来由于对专科护士系统化培养越来越重视,课程设置合理,以提高专科护士发现和解决临床护理问题为目的的培养模式,使得专科护士在工作中具有了一定的创新思维及解决问题的能力,因此进一步提高这部分护士总结、创作和写作能力是切实可行的。由于本科院校毕业的护士占比越来越高,论文写作是护理本科教育的重要环节之一[3]。调查显示,本科护理毕业生在论文写作方面具有一定的基础[4],但进入临床工作后,因缺乏的写作的氛围,其科研意识和积极性也大大降低,尤其是对科研选题的能力最为薄弱[5]。因此,将这些护士进行团队式管理,建立一种学习型组织,创造集体创作的氛围是一个很好的提升护士科研积极性地模式[6]。我院急重症医学中心是市重点专科,收治大量的危重症患者,随着医疗的发展,护理也在快速发展,在大量护理新技术、新方法运用的过程中会不断遇到问题需要改进,临床护理人员开展科研是值得的。目前,中心拥有130余名护理人员,其中省、市及院级专科护士27名、本科院校毕业生64名(占比近50%),还有在职研究生。本中心自2016年4月组建科研论文创作组,以收集和解决临床问题为导向,团队合作形式开展科研创作,取得一定成效,现将科研论文创作小组运行情况汇报如下。

资料与方法

一、团队组建

本次团队组建由急重症医学中心科护士长组织,参与对象包括各片区护士长、省级专科护士、本科院校毕业的护理人员、我院优秀青年护理人才培养对象以及对科研有浓厚兴趣自愿参加的人员,共42人。

二、团队活动形式

我院急重症医学中心具体设置:抢救室、重症监护病区、急诊内科病区、输液室和观察室5个护理单元,按现有护理单元设置为基础[6],根据各护理单元主要工作特点,将团队主要划分为3各小组,即急救护理科研组、重症护理科研组、病房护理科研组,各护理单元护士长分别担任小组长[7]。与各小组长共同制定责任目标,签订科研成果的数量与级别的目标责任书[8-9]。以1年为1个周期,制定目标计划,按6个阶段制定活动计划[10],包括收集筛选临床护理问题、资料查询、确定命题、小组撰写、集中修改及论文标书投递6个阶段,最后采取定期集中汇总的形式开展活动,每个阶段约2个月时间:(1)问题收集筛选:问题收集属于第一阶段,三个小组成员在临床工作中通过护理质控形式[11]工作中存在亟需解决的问题及难点[12],包括最新病种、新仪器新技术开展、最新药物使用、环节流程、延伸服务需求等方面的问题。问题收集后各小组分别组织投票筛选,挑选出最具价值和亟需解决的问题,此阶段最后由科研创作组组织问题汇报,初步判断问题是否具有可研究性,并提出研究可行方向。(2)资料查询及确定命题:查阅文献应贯穿于护理研究的整个过程,选题前阅读相关文献,有助于掌握学科前沿动态。以小组为单位,组织成员进行相关信息的文献查阅,也是确保选题具有科学理论依据的重要途径,避免低水平的重复[13];也可启迪思维,是选题重要的灵感来源 ;选题中和选题后查阅文献,有助于验证选题的创新性,再次判断是否具有适宜本科室开展研究的可行性后,再分组拟定科研设计或论文撰写的命题。(3)小组撰写及集中修改:各小组根据确定分配的命题,进行第二轮精准文献的搜索查阅,完成临床资料收集、论文或科研标书撰写。此阶段根据各组命题相关临床资料收集所需时间为2个月~6个月不等。论文撰写完成后,择期进行集中审阅,提出修改意见。课题标书在护理团队修改后,再交由研究相关专业的本院医疗组专家审阅修改,最后进行课题申报。论文投递前,各小组查询专业涉及的期刊近期稿约方向,进行整理汇总,根据文章质量,讨论确定投稿期刊意向,以提高录用率[15]。

三、效果评价方法

科研创作小组2016年4月成立,根据论文撰写发表的一般周期,截至2017年10月进行成果统计。分别将2015、2016、2017年急重症医学中心护理人员结构及以护理人员为第一完成人的课题、专利、论文数量进行统计分析。三组资料中,护理人员总数分别为121、128、137人;本科以上学历占比分别为47.11%、51.56%、50.36%;中级以上职称占比分别为23.14%、23.44%、26.28%,一般资料差异无统计学意义。

四、效果

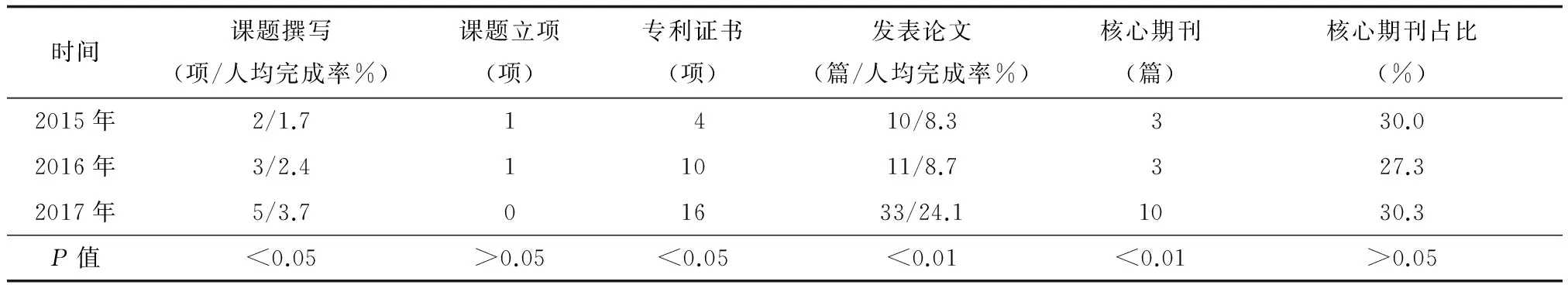

2015、2016、2017年急重症医学中心以护理人员为第一完成人的课题、专利、论文数量统计学分析结果见表1。

表1 科研论文创作组成立前后科研成果比较

结 果

两组资料中护理人员总数和结构无统计学差异;科研成果统计显示,课题撰写、专利证书获取及发表论文总数量及核心期刊数量均明显提升,差异有统计学意义。发表核心期刊占比及课题立项成果差异无统计学意义。

讨 论

科研论文创作小组组建后,有效提高了护士科研创作能力,论文撰写及专利开发能力明显提升;虽然发表核心期刊论文占比没有明显差异,但撰写发表论文的总数明显增加的前提下,仍可以看出核心期刊论文数量绝对值是明显增加的。以往临床护士总是满足于完成常规工作,谈到科研论文时总认为寻找不到问题切入点,以组织形式督促护士注意收集临床问题,寻找科研论文创作的选题,课题撰写能力虽在短时间内难以快速提升,但在团队创作的过程中,帮助护士总结出护理人员开展科研的优势,如护理专业实践性、操作性强,随着护理人员临床经验的积累,更容易发现临床现存和潜在的问题,潜在的护理科研思路增多[14]。护士主动发现科研点的意识明显改善,撰写的积极性得到提。观察组的课题撰写和发表论文数量,与对照组比较,差异均有统计学意义。通过对护理过程遇到的困难认真思考,在解决问题的过程中,产生很多的护理用具创新或改进,因此获取相应的专利成果,观察组的专利成果与对照组比较,差异有统计学意义。后期对论文的指导和修改,并不是代替完成,而使护士在获得修改意见的过程中逐步掌握论文撰写的方法,提高撰写能力,改变过去护士撰写后无人指导,直接投稿录用率低,最终放弃,严重打击了护士撰写论文积极性的情况[15]。因此,以临床问题为导向的团队合作模式,能明显提升急重症病房的护士开展科研的积极性和科研创作能力。但是,本研究中仍然存在的不足主要是,未能对护士科研工作开展高质量的系统培训,没有形成医护合作的科研模式,所以护理团队科研创作的质量提高不够,发表核心期刊论文的占比和课题立项两个指标,观察组与对照组比较,差异无统计学意义。这是今后的研究中需进一步思考的问题。

1袁宏艳.临床护理人员科研能力及相关因素的调查研究[D].武汉:华中科技大学,2011.

2于荣辉,丁炎明,朱赛楠.761名临床护士科研现状调查分析[J].中国护理管理 2012,12(6):47-49.

3段君燕,王玉玲.护士科研能力及影响因素调查分析[J].护理实践与研究.2012,9(11):4-7.

4卢善善,张照平,黄莹,等.在校不同学历护理学生的科研现状调查研究[J].微量元素与健康研究.2015,32(5):33-35.

5欧阳艳琼,程红,熊振芳.护理本科毕业生对毕业论文撰写的相关态度和行为调查[J].解放军护理杂志.2016,33(17):57-59.

6张玉梅,丁学易,赵爱平.护理科研型团队建设现状及设想[J].护理管理杂志.2005,5(6):16-18.

7刘莹莹.以临床实践为基础的护理科研管理模式探讨[J].中国护理管理.2010,10(11):87-88.

8赵淑珍,高小雁,安艳晶.SMART 原则在护理科研管理中的应用[J].现代临床护理.2013,12(6):66-67.

9李志敏,冉从梅,苏芸.护理科研管理中SMART原则的应用[J].深圳中西结合杂志.2016,26(11):187-188.

10范淑玉,陈海花,陈福森,等.目标管理在护理科研管理中的实践与效果[J].当代医学.2013,19(15):110-112.

11王静,李岩,祁竞.科研管理在护理管理工作中的应用体会[J].实用临床护理学杂志.2017,2(23):192-194.

12李新虹.关于护理科研选题的思考[J].中国民康医学.2013,25(2):94-96.

13林征.从实践出发,借助文献确立选题[J].中国护理管理.2014,14(3):231-233.

14杨怀洁,屈红,王青丽.SWOT 视角下提高护理人员科研素养的思考与对策[J].护理管理杂志.2016,16(7):510-511.

15雷花,闵丽华,温贤秀.护理论文评阅小组的工作方法与效果[J].护理管理杂志.2012,12(12):878-879.