贾平凹:我在看这里的人间(2)

2018-04-12朱伟

朱伟

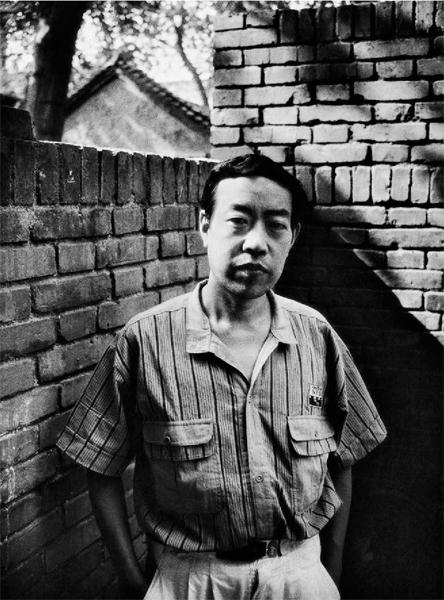

作家贾平凹,1991年于西安

1983年,贾平凹在《钟山》杂志上发表了《商州初录》,挑起了80年代文学中的“寻根热”。在我记忆中,“寻根”,似乎就是从贾平凹的“商州”引发的。我还记得李陀当年激动地逢人便说“商州”的模样。《商州初录》在1983年的文坛引发的震荡效应,使郑万隆回了他东北老家,回来后发表了“异乡异闻”系列。韩少功因此而看到了汨罗江,李杭育看到了葛川江,而贾平凹对于阿城,其实还有叙述方法的影响。在平凹的《商州初录》中,能读到历代古人,从《诗经》《水经注》直到晚明散文里用过的经典意境。他灵活应用了这些意境,改造为他自己的景致,使其更跃然纸上。比如——

人家门前屋后,绿树细而高长,向着头顶上的天空拥挤,那极白净的炊烟也被拉直成一条细线。

桃花开得夭夭的,房子便只能看出黑的瓦顶。

不仅这些迷人的意境,还有些动态写得非常之妙。比如他写山间农人的撅柴——

柴是出门就有,常常在门前坡上赤手就去扳那树杈树根,脚手四条用上去,将身子憋足了劲,缩成一个疙瘩团块,似乎随时要忽地弹射而去,样子使人看了十分野蛮而又百分的优美。

在1983年,叙述上这样借用古人,又超脱于古人的鲜活,对那时许多作家的影响,其意义,可能胜过“寻根”这个概念。阿城是明显被《商州初录》激活的,作为知青作家,他出手很晚,是因为那样的文字激不起他对记忆的兴趣。《商州初录》使他看到一种趣味表达的可能,1983年,他是带着《棋王》的初稿到西安找平凹切磋的,在他的小说里,就经常用类似“脚手四条”这样的词。结果是,《棋王》在1984年发表,效果超越了《商州初录》——因为《商州初录》毕竟缺少连贯的故事。

我是在《棋王》发表后,才追到阿城在德胜门内大街那个小院里去的,那是1984年冬。那时他家里,到处是关中带回来的彩绘泥塑狮子、手工布老虎,《商州初录》带动的是关中、陕北的民间手工艺风靡京城。我问平凹,这些东西是关中的还是陕北的?他说:“关中各县都有,宝鸡市凤翔县最有名。”

商州是北周时开始使用的名称,到明清一直沿用,1949年后叫商洛地区。贾平凹出生在其中的丹凤县棣花镇,一个古色古香,很美的名字。棣棠是春天开得密簇簇的一种黄色小花,《诗经·小雅·鹿鸣之什》中有名句:“棠棣之华,鄂不韡韡。”鄂是繁华,韡韡就是光明。我问平凹:你老家以此花为名,是因处处开着这种花吗?他答:“有两种说法:一是说,過去这里到处有棠棣花(现在也有,很少);二是说,王母娘娘经过这里时,曾把头上簪花寄存在一所寺院,先叫‘寄花,后又叫了‘棣(音同“地”)花。”

平凹说,写故乡以求突破自己的格局,是他从1976年后一直酝酿的事。我自己理解,他形成重新认识商州的冲动,应与80年代初的“沈从文热”有关。沈从文1949年离开文坛,1979年回归,对我们而言,普及认知到他的魅力,得益于湖南人民出版社1981年末最早出版的《沈从文小说选》与散文选。我理解,沈从文不仅使古华、叶蔚林等一批湖南作家找到了根,他的湘西也启发了平凹的商州。问平凹,他说:“还不完全是。当时我是见什么写什么,感觉这样下去不行,才会回故乡采风,写自己最熟悉的东西,慢慢建立自己的文字风格。”

回想当初读《商州初录》,我是吃过一惊的。它发表时,我刚到《人民文学》,这是一个回家,重新审视、认知故乡的结构。就现实说,这条回乡路,自19岁进西安后,十多年,平凹应该走过很多次的。但以小说的方式来重新发觉,他是借了那些风景描述中的经典意境,来承载其家乡记忆。风景其实是“远上寒山石径斜”之路径,而我所说的吃惊,其实是他通过这路径,写到“白云深处”的人家。《商州初录》的开头是太镇人了,第一篇写《黑龙口》,风雪中,一辆简陋的长途客车贴着山根七扭八拐往里钻,几经铺垫后,到了黑龙口,有人上了国营饭店的当,有人则在私家小馆里,反而吃上了别具特色的削面扯面,平凹用语叫“不吃的不香”。吃完了,上车了,前面塌方封路,走不了了,于是,住进山洼人家的,有惊喜了——一步一滑上坡,进了屋,“炕上被窝里蠕蠕动的,爬下来了,原来是个年轻媳妇”。再于是,就有了很旺的炉火,有了烤洋芋与柿子酒。喝了酒,就睡到热烘烘的炕上,主人睡中间,成“界墙”。主人被叫走,就横条扁担作分界象征。平凹的点睛之笔在于,此时油灯光下,“媳妇看着他,眼睛活得要说话”。

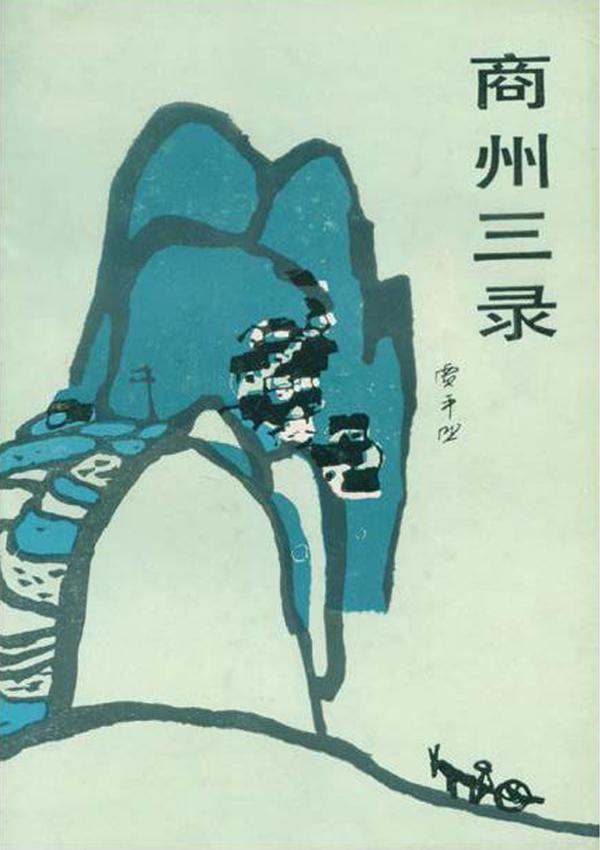

贾平凹的《商州初录》《商州又录》《商州再录》结集为《商州三录》,1986年由天津百花文艺社出版

《商州初录》一共14篇,从进山第一站《黑龙口》留人,到神秘的《莽岭一条沟》中那个野狼都来求其出诊的接骨老汉,一直写到最后一篇是《镇柞的山》,镇安与柞水。14篇中,写得最好的是前三篇,写法都是由景落实到人。《莽岭一条沟》先写沟之神秘,散落其中16户人家之神秘,等到百鸟不见其影,随着啁啾声自天而降,就有了绝超接骨医术的老汉。最后老汉为悔恨而死,沟里人就组织猎狼队灭了狼。90年代,大约就不会是这样的结尾了。第三篇《桃冲》是先写水,有了水,就有了撑船摆渡的老汉的船;有了老汉,就有了水上平台人人羡慕的、被桃花掩映的富足茅屋。因众人妒忌,“文革”前老汉被赶走了,18年后再回来,成了老汉的儿子,于是大家都想起当年老汉的好处,渡船又有了,但儿子毕竟已不是当年的老汉了。

《商州初录》的结构其实不够成熟——缺少故事支撑,意境与画面就很难支持较长的篇幅,且写乡民真实的质朴其实极难。《桃冲》中老汉的儿子写的对联,已经太文气了。刚写《商州初录》,平凹的气力其实还是不足的,以致读过三篇后,便觉到了冗长,后面的人物,亦不如前面鲜活了。

好在平凹写完《商州初录》,已经意识到结构的问题,趁热打铁接着写的《商州又录》,用了更简练的方法,将其鲜活的勾线、墨染能力发挥到极致,就像一幅接一幅的画。《商州又录》总共1万多字篇幅,11节,不再有标题导向,平均千字一节,写季节里的人,从冬到春秋,到又一年的冬过去,还是春秋。不再有那么实的人物了,人都在画中。如第一节,约500字篇幅,写冬天的山,一句“骨的季节”,一句“三个月的企望”,等“嫩嫩的太阳”在山顶出现,就春天了。紧接着,山民挑着担子,棉袄已经脱了,垫在肩上,光光的脊梁上滚起油油的汗珠。而结尾,山顶窝洼的屋舍旁,“一个小妞儿刚从窝里取出新生的鸡蛋,眯了一只眼对着太阳耀”。三个画面联结讲究,可供浮想的余地很大。

《商州又录》的结尾一节,则写水边码头,女人们在捶打晒干可纳鞋底的树皮,汉子们抬棺材到对岸山上的墓地。唢呐声吹着,一个女人的肚子疼起来,似急着要生,伴着这唢呐。人生都是唢呐迎送,自生到死。然后安静了,月亮在山上,小小的,移过来,月光水影照着,就像长长的链条。《商州又录》真是写得特别精致的一个个诗意小短篇,或者说小散文的示范,这时候,平凹已经真正自信了。(待续)