近60年来南四湖流域降水变化特征分析

2018-04-11田莉娟薛丽芳孟瑶瑶

田莉娟, 薛丽芳, 杨 慧, 孟瑶瑶

(中国矿业大学 资源与地球科学学院, 江苏 徐州 221000)

降水作为基本的气候要素,其年际变化和年内分配直接影响区域乃至全球的水分平衡,对于改变自然生态环境和社会经济生活有着重要影响[1-2]。在全球变暖的背景下,极端天气现象如城市内涝、高温干旱等频发,特别是降水量时空格局发生变化,使得降水变化成为全球气候变化研究的热点领域[3-5]。研究表明,近50 a来中国降水存在明显的区域差异和年际变化,降水周期变化显著[6-7]。研究不同区域时,需根据区域特有的降水变化特性展开针对性研究[8]。近年来,众多学者利用水文站点降水数据分析各区域的降水变化情况,成功探讨了区域水循环、气候变化等特征[9-10]。

南四湖流域是华北地区最大的淡水湖泊,南水北调东线工程重要的调蓄枢纽,东部重要的粮食生产基地和能源基地,降水量的变化对流域水资源利用、工农业生产、渔业生产、生态平衡、防洪抗旱以及社会经济发展具有重要影响。但受降水自然分配特征和人类活动的影响,流域内降水时空分布不均,水旱灾害频发,自然灾害成为制约该地区国民经济特别是农业经济和农业持续发展的主要因素[11]。随着近几年来南四湖流域特大城市建设和城乡统筹战略的实施,流域生产、生活、生态用水矛盾将更加尖锐突出,水资源的短缺和合理开发利用是流域面临的关键问题之一。基于南四湖流域内的8个雨量站点数据,采用多种定量计算方法,对南四湖流域降水变化特征进行初步研究,以期揭示降水的时空分布特征,为流域合理配置水资源、防洪减灾、保护生态环境和生命财产安全等提供依据。

1 研究区概况

南四湖流域分属淮河流域泗河水系,主要位于山东省西南地区,并向南延伸至江苏北部地区,大约在北纬34°24′—35°59′和东经115°02′—117°42′,流域面积30 453 km2。南四湖湖泊呈西北—东南走向,湖腰处建有二级坝,分湖泊为上级湖与下级湖,入湖河流有53条,集流面积超过1 000 km2的有9条,主要分布在上级湖区。以南四湖和京杭大运河为界,分为湖东、湖西两部分,湖西地处黄河与古黄河之间的黄泛平原处,地势平缓;湖东为低山丘陵和山前冲洪积平原,起伏较大;湖西流域以万福河为界、湖东流域以十字河为界,划分流域南北界限。气候属于暖温带大陆性季风气候,夏季高温多雨、冬季寒冷干燥,年均降水750 mm。

2 数据来源和方法

2.1 数据来源

(1) 降水数据。选取流域8个代表性好、可靠性强的雨量站点(湖西的鱼城站、孙庄站、梁山闸站、后营站;湖东的黄庄站、书院站、滕县站、薛城站)1952—2011年日降水资料。各站点均为国家基本雨量站,建于20世纪50年代初,在流域内分布均匀。降水数据来源于水利部淮委沂沭泗水利管理局公布的淮河流域沂沭泗水系实用水文预报方案,以及中国气象科学数据共享服务网(http:∥cdc.cma.gov.cn)。

(2) DEM数据。来源于国际科学数据服务平台网站,分辨率为30 m(图1)。

图1研究区示意图

2.2 研究方法

运用matlab,surfer等软件,对降水的年内分配、年际的趋势与周期指标进行计算分析,采用的指标与方法有:

(1) 降水的年内分配指标。降水集中度(Cd)和集中期(D)[12-15]、不均匀系数(Cv)[14-15]和调节系数(Cr)[14-15]以及变化幅度(C)[14],均是标准统计量,能很好地反映过程内降水的时空非均匀性分布特征。其中集中度和集中期反映降水总量在各时段的集中程度,Cd取值在0.0~1.0,Cd值越接近1.0,表明降水量越集中在某一段时间;相反Cd值越接近0,表明各降水量越均匀,D计算的是合成向量的方位角,经换算后可反映年最大降水量集中于哪一时段内,不均匀系数表征降水量年内分配的不均匀性,调节系数反映降水的年内分配特征[16]。

(2) 空间差值。协同克里金(Co-Kriging)插值方法能将地形等复杂的因素添加到插值处理中,能够更为精确地对南四湖流域降水量的空间分布进行模拟[17]。

(4) 降水年际周期变化。降雨量的时间序列作为一种信号,还存在多时间尺度的特点[19]。小波分析法作为一种高效的信号分析处理方法,已广泛运用于降水时间序列分析[20-23]。

3 结果与分析

3.1 降水的年内分配特征

3.1.1时间变化南四湖流域地处暖温带季风气候区,受季风环流影响,降水年内分配不均(表1)。以气象法划分季节,夏季受来自太平洋的海洋性季风的影响,形成强降水,量大而集中,一般为380~492 mm,占全年降水的58%~66%;冬季受蒙古—西伯利亚寒流的控制,大陆性季风强,气候干冷,降水仅28~44 mm,占全年的4%~5.6%;春、秋两季降水量分别为104~129 mm,106~134 mm,占全年降水量的15%~18%,17%~20%。流域降水一般集中于汛期(6—9月),降水量为458~557 mm,在全年降水比重为70%~74%。

表1 南四湖流域各站点降水年内分配特征 mm

3.1.2非均匀性特征降水的非均匀性可用于预测流域旱涝灾害的发生,降水量多的年份也可能出现旱灾,这是因为Cd较大,降水集中,从而降水集中于汛期而其他时段的降水量很少,反之则全年出现旱涝灾害的可能性较小,表2中全流域降水的Cd为0.56~0.62,Cv为0.89~1.04,Cr为0.52~0.55,变化幅度不明显,表明降水较集中。全年最大降水日期在7月,由集中期可看出,流域7月初形成强降水,161~211 mm,占全年降水的25%~29%,由于雨带从太平洋向内陆移动,最大降水日期南部地区早于北部。

降水集中度高,说明降水集中于某时段,强降水导致洪水爆发,从而其他季度降水稀少,干旱灾害严峻。流域内降水的年内分配不均,降水集中于7月初,使得湖区地势低洼之处常常出现“有水涝灾、无水旱灾”的境况,给农业生产与经济发展带来巨大阻力。

3.1.3空间变化鉴于南四湖流域复杂的地形特征,本文采用考虑高程因素的协同克里金(Co-Kriging)法对流域降水量进行插值计算,得到南四湖流域1952—2011年平均降水的空间分布图(图2)。流域多年平均降水量呈现典型的由东到西的递减规律(图2A),空间分布极不均匀,湖东的薛城站代表的流域多年平均降水量最大,形成(面积为4 107 km2的)降水高值中心,年均降水量可达780 mm;湖西孙庄站以西,降水最少,在650 mm左右。降水量的空间分布格局呈现较明显的季节差异:夏季降水在多年平均由东到西递减分布格局的基础上,稍微偏东南向(图2B),降水等值线表现出在降水中心密集分布而外围稀疏分布的特征,围绕着薛城、藤县、鱼城站形成降水的强高值中心,降水高值区的(面积扩张到9 553 km2)影响范围远远大于多年平均降水量下的降水高值中心。湖西的孙庄站所代表的流域由于地势低洼、气流下沉,在夏季形成降水低值中心。冬季降水普遍偏少,降水的空间分布呈典型的东南—西北向递减规律,东南部降水较多,后营、黄庄、书院站的降水量低至30 mm左右;等值线分布比较均匀(图2C)。流域年降水量东多西少的空间分布特征是受气候、地理位置、地形等因素共同作用的结果。东南部纬度相对较低,气温较高,气旋活动频繁,加上湖东为山丘区,易形成地形雨,湖西地势平坦,大陆性强,降水低于湖东流域。夏季太平洋季风水汽输送中心增强并向北移,使得南四湖流域水汽通量明显增加,同时夏季受大气环流的影响,强降水范围略高于年平均水平;冬季在西北季风的作用下,水汽输送大幅减少,降水较少。

表2 南四湖流域各站点降水特征值

3.2 降水的年际变化

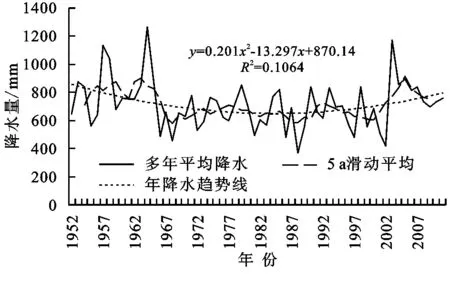

3.2.1降水年际趋势变化流域内各站点多年平均降水约为655.48~784.92 mm。基于ArcGIS软件构建、优化、裁剪得到了南四湖流域的泰森多边形,之后进行面积权重的计算,最后根据各雨量站点多年平均降水进行加权平均计算出全流域的多年平均降水量为752.06 mm。对各站点及全流域降水进行M-K秩次相关检验(表3),滕县、后营的统计量U值为负值,分别为-0.84,-0.24,表明多年降水呈下降趋势;其他站点为正值,即降水增加,且各站点U值均未通过显著性检验,表明年际变化不显著;全流域U值为-0.54,即不显著减少趋势。从降水历史来看,20世纪50—60年代为流域的丰水年,80年代到世纪末为枯水期,加上流域内工农业用水量的急剧增加,流域水资源量入不敷出,几度出现湖水干涸的严重现象。

图2 南四湖流域降水量空间分布

表3 南四湖流域降水的M-K检验

根据流域实际加权降水量数据绘制全流域降水多年变化趋势图(图3)。由图3可以看出,流域内降水年际波动,存在明显的突变极值点。1957年、1958年、1964年、2003年为大水之年,降水分别为1 136.8,1 041.33,1 267.28,1 169.88 mm,2003年降水量位居1950年以来的第2位;1968年、1988年、2002年为枯水年,降水分别为453.60,370.97,422.35 mm;2002年遭遇了百年一遇的大旱,地表水源不足,干旱缺水成为影响流域经济发展和粮食安全的主要瓶颈问题。2003年较2002年降水增加约747.53 mm,提高177%,降水的增加对补给流域地下水,改善湖区水环境,缓解流域水资源供需矛盾等具有明显的作用。若降水量过多易形成洪涝灾害,对流域堤防防汛,内涝排水造成很大压力,特别是对于地势较低的一些地区,雨水不能迅速宣泄造成农田积水和土壤水分过度饱和,造成更多的地质和农业灾害。10 a尺度上,1960年以前降水较多,1966年以后处于偏枯期,持续至70年代初期,降水偏丰,缓和流域内的干旱灾情;1980年以来,出现旱涝交替现象;2003年以来降水偏丰。

3.2.2降水年际周期变化对全流域加权降水数据进行标准化处理,基于年降水量求出其距平百分比,作连续Morlet小波变换。利用matlab,surfer软件计算年降水的小波系数和小波方差,绘制小波系数等值线图(图4)。在一定尺度下,流域小波变换实部系数(图4A)反映近50 a降雨量在不同时间尺度上的周期震荡特征,等值线数值为正(图中黄色区域)代表降雨偏多,数值为负(图中灰色区域)代表降雨偏少,绝对值越大表示变化越显著。

图3 南四湖流域降水趋势变化

全流域降水量在整个时间域上存在8~12 a,20~26 a时间尺度的变化周期,这两种时间尺度贯穿全时间序列,降水丰、枯相间分布,波动极值点分布规律、表现出明显的突变振荡关系,具有全域性,是流域降水的主导周期,此外还存在4~6 a,6~8 a,13~17 a,30~32 a等多个短周期,这4个周期具有局部性。因此,南四湖流域降水量变化并没有一个固定的周期,而是多种时间尺度相互嵌套。

图4A小波实部图中在8~12 a时间尺度上,降水存在多→少→多→少等9次振荡周期,降水偏多与偏少相间分布,突变极值点增加,其中心时间尺度为10 a左右,在20~26 a时间尺度上,存在4个准周期,降水经历少→多→少→多的4次循环交替,周期振荡强烈。中心时间尺度为22 a左右。图4B中显示2个很明显的峰值,对应着10 a,22 a的时间尺度,同时存在15 a,5 a,8 a的次峰值,验证了小波实部图中主导周期的准确性。最大峰值为10 a,说明10 a左右的周期振荡最强,是流域降水的第一主周期,22 a为降水变化的第二主周期,15 a为第三周期。这3个主周期在近60 a降水量序列中起主要作用,其中10 a尺度最为显著。

图4 小波变换系数

依据小波方差结果绘制主周期小波系数(图4C),为正表示多雨期,反之少雨期。10 a尺度上,降水在1952—2011年丰枯变化显著,丰水、枯水持续时间约为3 a,4 a,可以推测2010年以后小波系数为正,2011—2013年降水将进入偏多期;22 a尺度上降水经历了4次由少到多的周期振荡变化,持续时间约为7 a,8 a,突变点为1959年、1967年、1974年、1982年、1989年、1996年、2003年、2011年,可推测降水在2010年以后为负,2011—2017年左右降水将处于偏少期。

据中新网国家防汛抗旱总指挥办公室发布的2014年干旱灾害情况显示:2014年南四湖流域降水仅370 mm,较往年同期少3成左右;7月底,上下级水位降至32.73 m和31.81 m,部分湖床裸露,对湖区生态环境产生巨大影响。2014年发布的干旱灾害情况与小波分析结果一致,可验证小波变化方法的适用性。

4 结 论

(1) 南四湖流域降水年内分配不均,最大降水在7月10号附近,汛期(6月—9月)降水占全年的70%~74%,流域多年平均降水呈不显著减少趋势,从东向西递减趋势明显。降水量的空间分布具有较明显的季节差异:夏季降水围绕薛城、藤县、鱼城站形成降水的强高值中心,降水高值区影响范围远大于多年平均水平,冬季降水较少,等值线分布比较均匀。

(2) 全流域多年平均降水约为714.29 mm,M-K检验U值为-0.54,表明多年来降水减少趋势不显著。受季风环流的强弱和活动范围不同的影响,存在明显的降水突变与振荡。

(3) 降水年际周期变化主要时间尺度是10 a,22 a,其中10 a时间尺度周期振荡强烈,贯穿整个时域;22 a为降水的第二主周期,两个时间尺度对流域降水周期变化起到主导作用。在10 a尺度下经历了多→少→多等9次周期振荡,22 a尺度下经历少→多→少等4次突变振荡。根据降水的小波主周期变化特征,可预测南四湖流域2014年以来处于降水相对偏少期。

降水的年内分配与年降水量是流域旱涝灾害的两个极为重要的驱动因子,降水年内集中度高的地区,若降水量大,易引起洪涝灾害,反之旱情加剧。降水年内分配与主周期振荡趋势特征,可预测流域未来降水变化趋势与空间特征,为灾害预防、水资源利用提供借鉴与理论指导。

参考文献:

[1]吴亚楠,李鸿雁,王玉新.第二松花江流域近75年降水量变化特征分析[J].安徽农业科学,2012,40(4):2257-2259.

[2]刘欢,左其亭,马军霞.河南省降水量年内分配的不均匀性及变化规律[J].人民黄河,2015,37(10):29-34.

[3]Tonkaz T, Çetin M, Tülücü K. The impact of water resources development projects on water vapor pressure trends in a semi-arid region, Turkey[J]. Climatic Change,2007,82(1):195-209.

[4]王庆,马倩倩,夏艳玲,等.最近50年来山东地区夏季降水的时空变化及其影响因素研究[J].地理科学,2014(2):220-228.

[5]刘文莉,张明军,王圣杰,等.1960—2011年陕西省年内降水分配非均匀性特征及预测[J].生态学杂志,2013,32(7):1877-1887.

[6]王澄海,李健,李小兰,等.近50 a中国降水变化的准周期性特征及未来的变化趋势[J].干旱区研究,2012,29(1):1-10.

[7]王艳姣,闫峰.1960—2010年中国降水区域分异及年代际变化特征[J].地理科学进展,2014,33(10):1354-1363.

[8]陈睿智,桑燕芳,王中根,等.1956—2010年甬江流域降水变化特性分析[J].地理科学进展,2012,31(9):1149-1156.

[9]蔡道明,鄢铁平,廖炜,等.湖北省1957—2009年降水时空变化特征分析[J].水土保持研究,2010,17(6):237-241.

[10]原立峰,杨桂山,李恒鹏,等.近50年来鄱阳湖流域降雨多时间尺度变化规律研究[J].长江流域资源与环境,2014,23(3):160-161.

[11]刘友春,孟昭强,李飞.南四湖流域降水时空特征分析[J].海洋湖沼通报,2013(2):31-36.

[12]李远平,杨太保,马建国.淠河流域汛期降水集中度和集中期的变化特征[J].资源科学,2012(3):418-423.

[13]曹永强,路璐,张亭亭,等.基于降水集中度和集中期的浙江省降水时空变化特征分析[J].资源科学,2013(5):1001-1006.

[14]王金星,张建云,李岩,等.近50年来中国六大流域径流年内分配变化趋势[J].水科学进展,2008,19(5):656-661.

[15]郑红星,刘昌明.黄河源区径流年内分配变化规律分析[J].地理科学进展,2003(6):585-590.

[16]王纪军,裴铁璠,顾万龙,等.降水年内分配不均匀性指标[J].生态学杂志,2007(9):1364-1368.

[17]刘刚,赵荣,刘纪平,等.澜沧江流域降水量空间分布的克里格插值分析[J].测绘科学,2007(3):104-105,113,196.

[18]Hamed K H. Trend detection in hydrologic data: The Mann-Kendall trend test under the scaling hypothesis[J]. Journal of Hydrology, 2008,349(3/4):350-363.

[19]祁顺杰,陈皓锐. Morlet小波在降雨的多时间尺度分析中的应用[J].南水北调与水利科技,2010(3):79-82.

[20]Narisma G T, Foley J A, Licker R, et al. Abrupt changes in rainfall during the twentieth century[J]. Geophysical Research Letters,2007,34(6):306-316.

[21]Bing L, Shao Q, Liu J. Runoff characteristics in flood and dry seasons based on wavelet analysis in the source regions of the Yangtze and Yellow rivers[J]. Journal of Geographical Sciences, 2012,2(22):261-272.

[22]Goupillaud P, Grossmann A, Morlet J. Cycle-octave and related transforms in seismic signal analysis[J]. Geoexploration, 1984,23(1):85-102.

[23]胡光伟,毛德华,李正最,等.荆江三口60 a来入湖水沙变化规律及其驱动力分析[J].自然资源学报,2014(1):129-142.