基于变译语料库的严复译名观研究

——以《原富》译本为例

2018-04-09王会伟任炯铭张智勇张德让

王会伟,任炯铭,张智勇,张德让

(1.安徽师范大学外国语学院,安徽 芜湖241000;2.南京理工大学经济管理学院,南京210094;3.武汉大学经济与管理学院,武汉430000)

严复在翻译实践中首创性地将大量学科术语译名为西方新学,虽然在中国的传播与发展做出了巨大的贡献,但这些严氏译名并没能得到学界充分的关注。早期翻译界以严复译名为切入点,试图从中探究严复的译名观,认为严复在翻译术语时遵循其“信达雅”翻译标准,会从汉语固有词汇中汲取译名,必要时则会自造新词[1-5]。然而,此类研究时常陷入讨论对象经典化的窘境,诸如liberty、economy等术语的翻译被反复讨论,研究结果呈现出雷同的现象。介于此,本文将以严译《原富》为例,重新挖掘严复的译名思想,旨在前人研究的基础上,还原严复创制译名的历史全貌。

一、语料库与严复译名

黄忠廉[6]是最早将语料库与严译结合的学者,他提倡将翻译平行语料库进一步划分为全译和变译两类,并以严译《天演论》为语料,自建《天演论》变译语料库,证明了该分类方法的合理性与可行性,但并未涉及研究层面的操作。随后,韩洪江[7]自建了严译《群学肆言》语料库,他发现严复时常以中国传统学术(如儒家思想等)中的单音节词(如“仁”)翻译社会学术语,并将此方法命名为“关键词法”。此外,黄立波与朱志瑜[8]在充分收集《国富论》不同译本的基础上,自建严复《原富》,郭大力、王亚楠《国富论》和杨敬年《国富论》三译本平行语料库。他们以严译经济学术语为突破口,考察了同一术语在三个不同历史时期的译名情况,最终发现,严复多从中国古籍中找寻术语译名,且某一具体术语的译名并非完全统一,有时为了句式的对偶甚至翻译成一个小句。黄、朱二人打破了研究对象经典化的束缚,把关注点放在前人尚未讨论过的译名上,并以大量统计数据为依托,较为客观地论述了严复术语翻译的情况。但是严复译名多呈现出一语多译的现象,而该研究仅截取《原富·部甲》前五章作为研究对象,并未创建《原富》全译本的平行语料库,因此其研究结果可能出现些许偏差。此外,黄、朱与韩氏的研究均采用全译平行语料库,力求在对齐源语和译语语料的过程中实现句级对齐。这种做法在追求译文忠实对等的现代翻译市场中并无不妥,但若将其应用于以中体西用和经世致用为指导思想的晚清翻译实践研究中,就出现解构历史语境的危险。因此,在自建严译语料库时应以变译语料库原则为转移,在尽可能保留译文语境的情况下,考察严复的译名情况。

二、《原富》全译文变译语料库设计与术语提取

晚清特殊的历史背景与翻译致使严复采用变译翻译策略,译文在形式和内容上均不一定与原文对等。因此,不宜将严译置于全译语料库句级层面的研究框架下,而应从变译语料库角度进行考察。变译语料库是以原文的篇章结构为蓝本,将变译文本与原句、段、节、章/篇、书逐项平行对照的语料库[6],有助于严复变译实践的观察和描写。①在此感谢安徽师范大学外国语学院符丽娟、陶李婷、汪淑婷与王文会等四位同学为语料对齐做出的贡献,以及上海海事大学外国语学院刘天明同学提供的技术支持。

严复话语是古代性和现代性的奇异组合[9]24,即便是他没有改动的地方,其行文通常也和上下文构成前后指涉关系(如对仗句的使用等)。为了能够尽可能地保留生成语料的语境,《原富》语料对齐过程中并未设置固定的对齐单位,而是以严译行文为转移,将语料划分成不同层级的单位。若某一单句的文章学功能仅为总结上文的论述,那么在对齐时就可以实现句级对齐;若某一单句和前文存在论述上的逻辑关系,亦或是严复改动较大,译文仅深层结构相同时,则考虑在段或篇章层面对齐语料。对于明显译述他家之言和不译程度较大的地方,则以“Addition”“删去未译”等标识在语料中标注,并最终完成对齐工作,导出为术语提取和检索做准备。

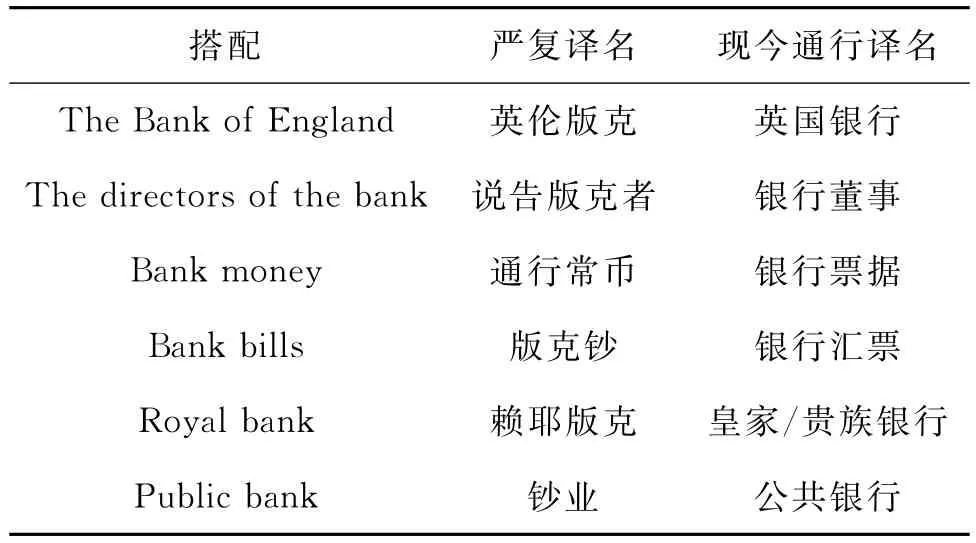

据Wordsmith生成的词汇表显示,亚当·斯密(Adam Smith)TheWealthofNations共有9129个单词,以何种标准划分和筛选这些词汇是术语提取的关键。黄、朱二人的研究以独立小词为基础,着重考察了零语境下的术语翻译情况。从现在术语翻译的单独对应性角度看,这固然可取。然而严复[10]518则认为译名“在己能达,在人能喻,足矣”,所以他所创的部分译名没用固定的表层结构。此外,术语符号不仅包括单词符号,还包括短语集合,一个词汇符号往往能够和其他单词符号生成新的短语型术语符号。出于这两方面的考虑,本文在筛选术语时,首先确定单词型经济学术语,之后以这些单词型术语为节点词做反向检索,从而在其前后跨距为4的范围内提取出短语型经济学术语,以便全面描述严译经济学术语的翻译情况。以bank一词为例,它和其他单词相互搭配,构成众多短语型术语(见表1)。

表1 bank短语型术语译名(部分)

bank一词的译名随该词前后搭配的变化而变化,而绝非以“版克”音译就能完全概括的。Baker[11]把词汇的意义划分为四类,其中命题意义(prepositional meaning)是最为术语翻译研究者热议,从而忽略了词汇本身的预设意义(presuposed meaning)。严复译名思想研究也是如此,唯有在全语境的关照下,才能够全面客观地描述严复的译名活动和译名思想,语料库自带的节点词检索功能恰好为此提供了便利。下文就以全语境《原富》语料库为基础,在力求客观还原严复译名活动的前提下,继续挖掘严复的译名思想。

三、《原富》经济术语与严复译名观

(一)译名与严复宗教观

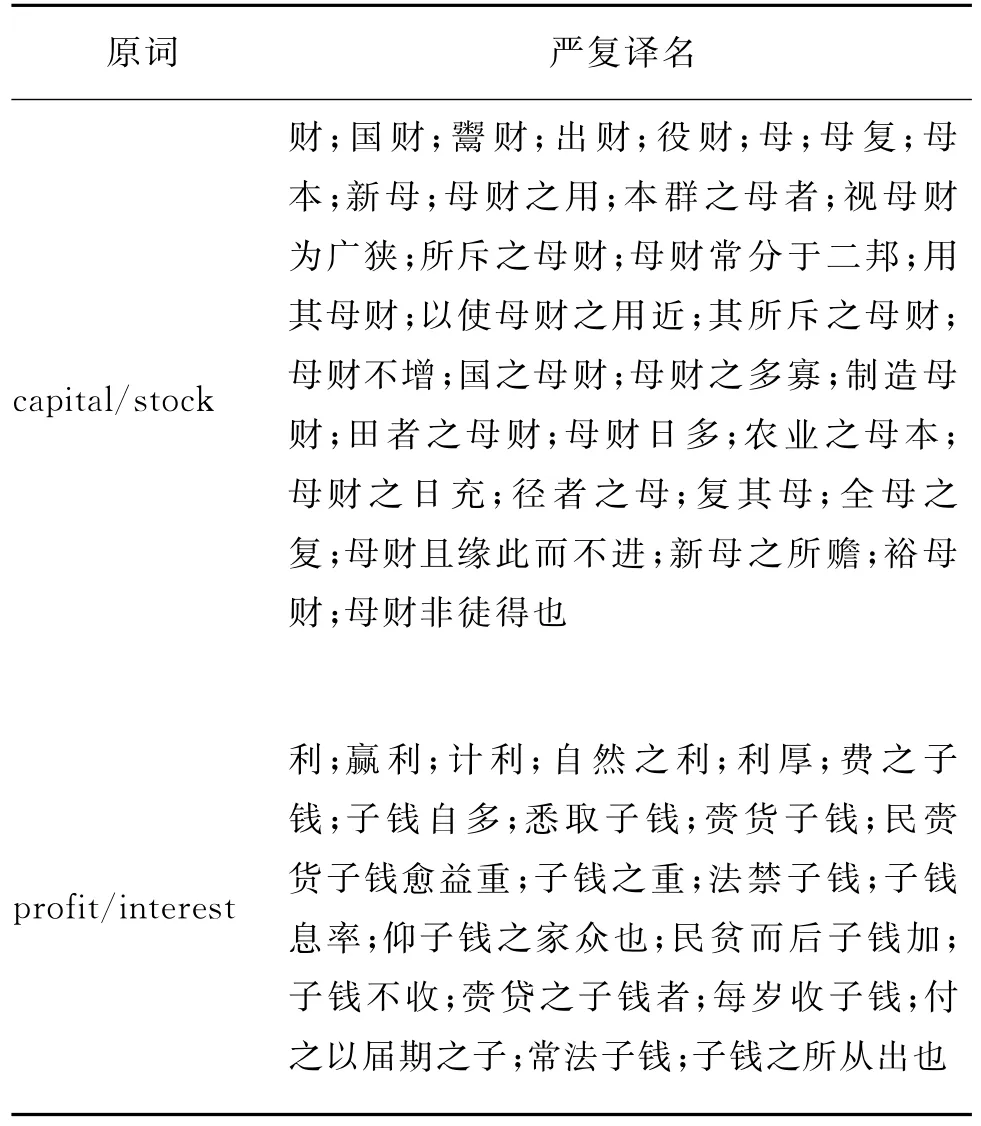

capital/stock(资本)和interest/profit(利润)是一组意义上相互指涉的概念术语,任何一方的缺失都会导致另一方意义的缺损。此外,它们还是描述和解释其他一切经济现象的基础,贯穿于斯密原著的始终,所以二者的译名处理尤为重要。在BFSU Paraconc平行语料库②数据库相关资料请见:Xu,Jiajin,Maocheng Liang&YunlongJia.(2012).BFSU ParaConc 1.2.1.National Research Centre for Foreign Language Education,Beijing Foreign Studies University.的帮助下,capital/stock与interest/profit的严复译名得以全面展现(见表2)。

表2 《原富》capital/stock与profit/interest译名一览表

由表2可以看出,在大多数情况下,严复分别以“母财”和“子钱”翻译stock和profit,当二者共同出现时甚至简译为“母子”。严复以道德伦理关系转译经济现象的做法或与其宗教观有一定的联系。他曾在《保教余义》中对宗教的起源做了明确的论述:

民皆未开,物理未明,视天地万物之繁然淆然而有条理秩然,思之而不得其故,遂做鬼神之说以推之,此无文化之人公例矣。[10]85

在严复看来,宗教起源于人类对自然界万事万物的思考,即人的主观能动性对客观世界的改造。随着群体的不断发展,社会分工逐渐趋于明晰化和专业化,人类开始从科学的角度理解世界。随后,严复指出:“盖学术任何进步,而世间必有不可知者存。不可知者长存,则宗教终不废。”无论科学如何进步与发展,自然界终将存有科学难以解释的事物与现象,而这就为宗教的发展提供了土壤,所以严复进一步认为“宗教之起点,即科学之尽处”。除上述愚昧起源说之外,严复还借斯宾塞尔之言补充自己的观点:

初民之信鬼始于人身,身死而幽魂为变实,而尚于人间之事,如是名曰精气观念animism。乃从而奉事之,亲媚之,以析人事之福利。惟先位此而后推之为鬽,为天神,而宗教是说乃兴。[10]318

严复认为宗教首先起源于无知,并以“精气”之说为发展基础,逐渐在人类社会站稳脚跟。宗教的社会供能是严复关注的另一个焦点问题,他曾在《支那教案论》的按语中对基督教的社会功效大加赞赏,认为中国百姓自出生以来,很少有人能够接受良好的教育,因而容易受到邪说异端的蛊惑。但基督教东传,其教义教导人们应当“存于相爱而不欺”,这对于百姓启蒙和社会发展的作用很大,使得严复直呼“此于教化,其曰小补”。随后严复认识到,宗教的社会规范作用是具有普遍性的,他说:

合一群之人,建国于地球之面。人身,有形之物也,凡百器用与其规制,均有形之事也。然莫不共奉一空理,以为之宗主。此空理者,视之而不见,听之而不闻,思之而不测。而一群之人,政刑之大,起居之细,乃无一事不以此空理而行。[10]83

在严复的观念中,但凡有人群生活的地方就有宗教的身影。生活在社会群体中的每个个体,不论其出身与职业为何,都会共同遵奉同一“空理”,它并非看得见,摸得着的物质性存在,而是以“信仰”的感知形式在无形中制约着社会成员的行为。从百姓的日常生活起居到君主治国平天下的政治活动,都或多或少地受到宗教的影响。这也就是说,宗教通过“信仰”把不同利益代表的阶层在一定组织范围内通过教义等方式进行整合与调控,进而实现不同利益矛盾冲突下遵守一个共同的社会规范[12]。基于上述两点,严复将宗教定义为:

故凡世间所立而称教者,则必有鬼神之事,祷祠之文,又必有所持守约束,而联之以为宗门徒党之众。异夫此者,则非今西人所称为教也。[10]910

从上述定义可以看出,严复认为凡属于宗教范畴的事物应当满足三方面要求:鬼神说、约束和宗徒之众。据此,严复回应了“外人常疑中国真教之所在”的问题,认为儒家的“孝悌”思想实为“中国之真教”。严复[10]1016说:“季札之葬子也,曰:体魂则归于地,魂气则无不之,未闻仲尼以其言为妄诞也。”他以季子嬴博葬子的故事说明,孔教中存在和斯宾塞“精气观念”相类似的“游魂”思想,这体现了孔教的神性特征;其次,严复[10]850把孔教之孝看作是“百行之原”,认为“远之以事君则为忠,迩之以事长则为悌”,这强调了孝在社会行为规范中的作用;最后,严复认为孔教并不缺少信徒,他说:“然中国孝子不以天下忘其亲,方正学移孝作忠,至于湛十族不反顾,使西人见此,其诧为大奇者,又当如何?”[1]851这足以见得孔教影响之深远,能够使得其思想时代相传而“不反顾”。严复不厌其烦地论述宗教的起源于特征,就是为了说明中国宗教的存在,为了说明孔教之孝就是宗教[15]。

作为严复翻译前结构的一部分,“孔教之孝乃中国之真教”的观念影响了严译的解释活动和译名的创制与选择过程。在stock与profit的案例中,经商之人需首先投下资本,而后才有获得利润的可能。这种资本生利息的经济学原则恰好与儒家思想中女性责任观存在相似性。《女论语·训男女》有云言:“大抵人家,皆有男女,年以长成,教之有序,训诲之权,亦在于母。”[15]74-75古时男性或征战沙场,或忙于农耕,亦或中举做官,养育和教导儿女的重任自然落到了母亲身上,更有“母以子显,子以母贤”[15]68之说法。严复以目的域(儒家思想)中母生子,母养子,母育子观念映射始发概念域(经济学)中先资本后利润的现象,在形式和意义双重层面上构成了单向指涉关系。

实际上,儒家孝悌观强调的是一种双向责任,除规范了母亲在养育儿女方面的责任外,还要求后辈在“敬”的基础上,孝顺父女,报答其养育之恩。资本和利润也具备同样的双向关系。斯密曾在论述利润时指出,商人在获利之后往往会把部分利润以资本的形式再次投入到商业活动中,以期获得更大的利润,并在无形中构成了从利润到资本的反向指涉关系。严复译名中的“子”“母”词素在伦理语境下也具备相似的逆指涉关系。《尚书·酒诰》一篇言曰:“殷人肇牵车牛,远服贾用,孝养厥父母。”[16]182可见“孝”思想自古以来便受到人们的重视,孔子更是把“孝”看作“仁之本”,认为“人之行,莫大于孝。”[16]19严复以孝思想中儿女反哺父母的伦理关系映射了利润再生资本的深层结构,如此译名虽有背于今日术语翻译所要求的零翻译性,但在当时却足以使对经济学一无所知的士大夫读者仅从字面上皆可以推断术语之间的关系。

值得注意的是,除儒家孝悌语义场外,佛教语义场也是严复翻译的被用词库之一。他在翻译时虽“于辞义间,无所颠倒附益”,但却时常借佛教术语来生成自己的译名系统。如capital除自身为经济术语外,还与其他词汇构成短语型术语,其译名统计如表3所示。

表3 《原富》capital短语型术语译名

其中fixed capital今译为“固定资本”,意指以厂房、机器设备等不变形式存在的生产资本,严复则译为“常住母财”,有时甚至简译为“常住”。“常住”一词来自佛学术语,本指“绵恒过去、现在、未来三世,恒常存在,永不生灭变易”,在佛经中多指佛祖法身不变,甚至就有“常住钱”之说。严复或许是受该表达式启发,取“常住”和“母财”构成偏正结构译名,其语义和现今译名并无二致。

由此可以认为,严复在翻译过程中逐渐认识到,译名的选择和创制具有更新国民思想的重要价值。由于中西方发展上的差异和思想上的不同,西学概念的翻译终究不能止步于语词层面,所以严复在“用吾古以翕收以成吾大”观念的指导下,以儒家和佛教等在中国影响甚远的思想译介术语。儒家孝悌观帮助严复构建术语的内在意指网络,把译名相互串联起来,体现了严复“治异国语言之至乐”的学术精神;佛教则凭借其丰富的佛学术语为严复创制术语提供了便利。①相似的例子还有以佛教术语“赖耶”音译“royal”一词,以佛教中“渐顿二教”修行时间之长短,得道速度之快慢,增词总结斯密提出的两种国家征收税费的方法等。钱钟书评价支谦的《法句经序》时曾说:“严复译天演论并立所标‘译事三难,信达雅’三字见此矣。”严复本人在《天演论·译例言》中提到鸠摩罗什时,也尊称他为“罗法师”。佛教对严复及其翻译思想的影响可见一斑,而目前鲜有文章论及此处,有待学者进一步研究,值得专论。基于此,有学者认为,正是严复受到的中国传统文化教育使他形成了非进化性的语言观[9]41。但事实并非如此,严复创制译名实则是一个动态发展的过程,许多译名并非已经确立之后便一直沿用,而是在不断的自我否定和怀疑中反复修订。下面就以monopoly译名在《原富》五部中的变化说明上述观点。

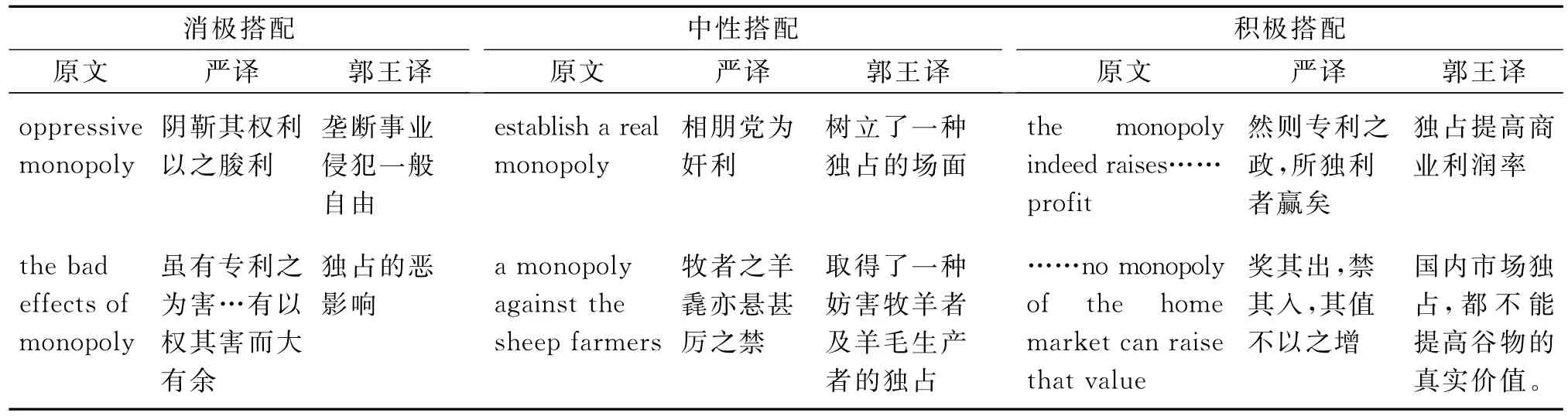

(二)monopoly译名变化与严复语言观

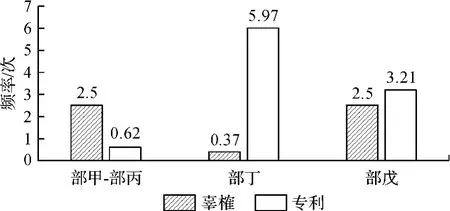

“monopoly”今译为“垄断”,意指大型企业或者集团对相应部门产品的生产和销售进的独占和联合控制。严复在译文中多以“辜榷”(亦作“辜”“辜较”等语)和“专利”(或以“专”和“利”构成“专其利”“专…之利”等动宾结构)翻译该词,这两种译名的使用频率在《原富》五分部的变化如图3所示。

图3 “辜榷”“专利”使用频率变化

斯密在《国富论》前三卷中主要论述分工对人类社会的积极作用以及劳动工资、租金、利润三者之间的关系,因此monopoly在该部分中出现的次数相对较少。严复在这一阶段多选择以“辜榷”作为该词的译名,其使用频率为25.0%,而“专利”译名虽有所使用,但此时的使用频率仅为6.2%。此后,随着斯密论述话题的焦点逐渐转向外属殖民地、国家债务和重商主义等方面,monopoly出现的次数逐渐增多,此时“专利”成了该词的首选译名,使用频率高达59.7%,而“辜榷”则低至3.7%。然而在部戊中,二者则趋于一致,分别为25%和32.1%。

“辜榷”和“专利”使用频率变化之大说明,严复在不同的翻译阶段对同一术语的译名厘定可能持有不同的考量标准。根据皮后锋[17]的研究,严复自1896年10月着手《原富》的翻译工作,并于1901年1月译毕,前后共耗时五年。翻译是译者此在的解释[18],严复的此在在这期间随着同时结构(即翻译过程对monopoly认知的变化和翻译观念的更替)的生成而不断改变,而译名正是这一变化的载体,其早期以某一具体译名为主的术语翻译策略是严复译名统一思想之所在。“中国开化数千年,于人生必需之学,古籍当有专名”,所以译者在创制译名时,若要做到“深阔与原名相副”,沿用故名是最恰当的方法。但是当时的译者往往面临着“其理虽为中国所旧有,而其学为中国所无的困境”,他们只能“自有法想”,创制“在己能喻”的译名。严复认为,所有创制的译名“未有不指为不通者也”,均需经过“亲治其学通澈首尾者”考核查实后才能使用。因此,严复曾多次在信件中表达了“译名通用,以期一律”的需求,并将其写入了《京师大学堂译书局章程》:

法于开译一书时,分译之人另具以册,将一切专名按西国字母次序开列,先行自拟译名,或沿用前人已译名目,俟呈总译裁定后,列入《新学名义表》《人、地专名表》等书备他日请奏准颁行,以期划一。[10]128

可见,严复已经认识到了术语和术语译名统一在学科建设和发展过程中的重要作用,开始有组织地编写术语一名表,并主动在其译文中践行译名统一的思想。根据韩江洪[7]的统计,严复在《群学肆言》中多次以“仁”翻译“right”“ethnics”“sympathy”等术语,这种一个译名对应多个术语的现象和《原富》中以“辜榷”或者“专利”作为“monopoly”不同阶段主导译名的做法形成鲜明对比,这说明严复在“专名乃译事之权舆”思想的指导下,在翻译术语的过程中亦步亦趋,发现专业性和单译性实乃术语翻译之关键所在,从而摒弃了自己之前一词多译的做法,据此可以认为,严复的语言观是随翻译的深入不断进化的,而非韩文所言,是“非进化性”的。

除上述两个译名外,严复在翻译monopoly时还采取了另外三种策略:a)译为“垄断”;b)以“辜榷专利”“垄断专利”等组合形式出现;c)以小句形式描述该词的含义,如“外货之廉平者不来,则本国工贾之货独销”等。这三种译名的使用率虽然不高,但是可以视为严复寻求译名创新的尝试,尤其是“垄断”译名,已经和现今译名相同。有趣的是,随着部戊中“辜榷”和“专利”的使用频率逐渐趋于一致,组合译名的使用频率则呈现出上升趋势,这或许说明直到《原富》译毕时,严复仍在修订译名,甚至陷入了难以取舍的困境,译名厘定的艰辛可见一斑。

(三)译名情感化

译笔情感化实非科学著作翻译之正法,但张德让研究发现,严复八大名译从序言、正文到按语,情感化随处可见[19],他将严译的情感化手法总结两类:a)句首句末语气词和各句式的并用;b)通过文内添加、文后按语的形式附以己见。严复借助这两种方法表达主观情感时,多是与原作思想产生共鸣,或赞同宣扬该思想,或对中国固受旧法的现状表示焦虑,但从monopoly一词前后的语词搭配可以看出,严复在翻译某一术语时,会将其本人对该术语的主观评价融入译名中。

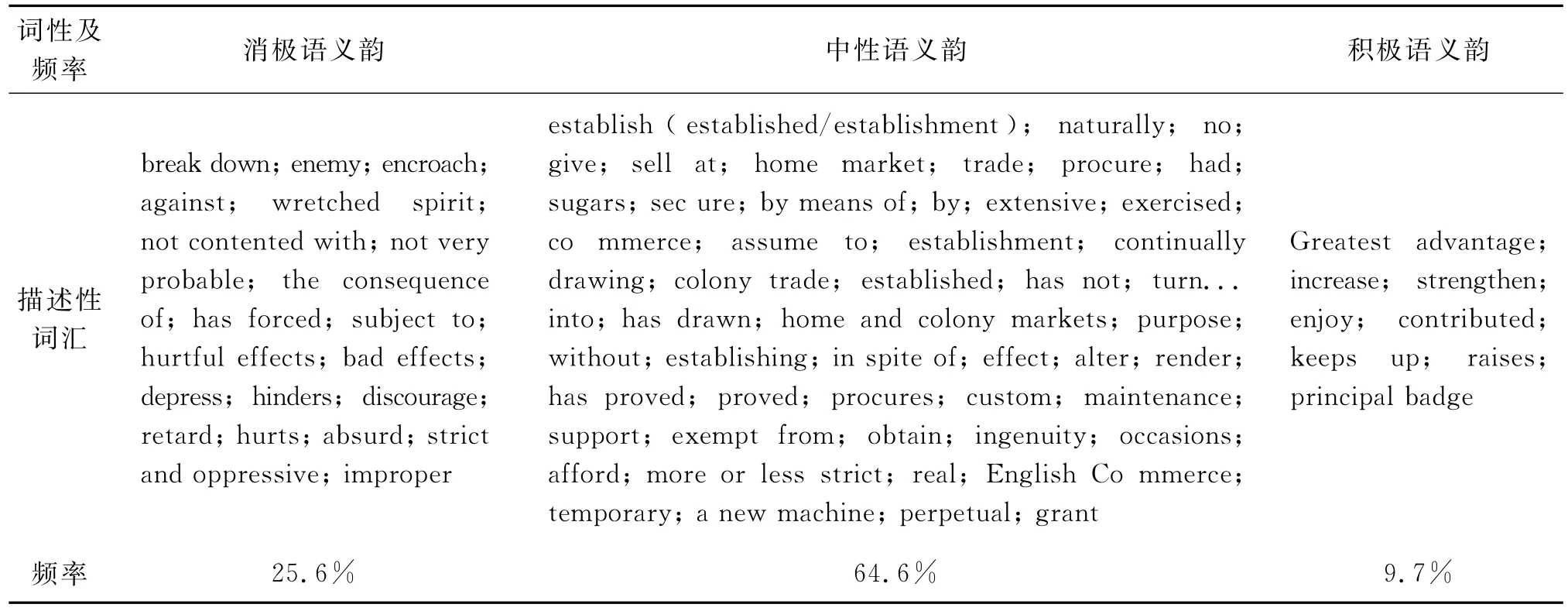

monopoly在牛津英语词典中的释义为:a)the complete control of trade in particular goods or the supply of a particular service;b)The type of goods or services controlled in this way.该释义中出现的描述性词汇几乎均为中性词汇,唯有“complete”稍显消极,可见monopoly在现代英语话语体系中词性较为中立。在TheWealthofNations的全语境环境下,monopoly与其他描述性词汇共现,统计结果如表4示。

表4 monopoly在The Wealth of Nations中搭配词的语义韵分布

表3的数据显示,monopoly在亚当·斯密话语体系中的前后搭配结构大致上可以划分为三类:首先是具有消极含义的词,如depress,hurtful effects等,这类词项在所有搭配结构中的频率为25.6%;其次是语义中立的词类,该类词项在搭配结构中数量最多,比重约为64.6%;最后一类是具有积极特点的搭配词,占总搭配结构的9.7%。由此可以认为,monopoly在斯密的话语系统中呈现出一种复杂的语义特点,即以中性为主,消极次之,甚至略显积极的语义韵特征。严复对三类搭配结构的翻译如表4所示(局部),并与郭大力、王亚楠的翻译进行对比。

表5 monopoly在The Wealth of Nations中搭配词的语义韵分布

通过比对可以发现,现当代译者在翻译monopoly时,往往忠实于客观事实,不对术语和原文做任何情感层面的升华。严复翻译至此,多以小句为主观情感的表达载体,在译文增加诸如“奸”“甚厉”等消极情感符号,变中性搭配为消极含义,把内心对垄断阻碍国家经济发展的愤懑注入译文中。除不同语义韵之间的相互转换之外,严复还通过在同一译名小句中添加多个消极符号(如将“oppressive”拆分为“阴”“朘”两个消极符号)的方法,进一步深化原文的消极思想。严复将译名情感化,其目的或许在于借助语言的导向性和遮蔽性特征,增强或改变某术语在目标读者此在的折射,进而引导读者完成译者预设的解释过程。如在monopoly的案例中,严复以消极符号的形式,从文体和意义的双重层面强化了“垄断”在读者内心的负面影响,从而使士大夫读者认识到独占的危害,引导他们发动经济改革。严复此举在今日的翻译语境下尤为不妥,完全置术语的客观性于不顾,而这或许也是严译术语逐渐消亡的内部动因之一。

四、结束语

符号学家安东尼·皮姆(Anthony Pym)认为,翻译的过程是理论化的过程,译者在此过程中会面临诸多的选择,而当他把自己如何做出选择的过程与他人分享时,便形成了自己的翻译理论[20]。目前大多数严复译名研究过分关注了他的分享过程,而对其理论化过程的关注则略显不足。基于变译语料库的《原富》经济学术语研究为探究严复翻译的理论化过程提供了途径。严复在认知经济学思想和处理经济学术语翻译时,会将中国儒家的某些思想成分融入其中,同时从佛教术语中寻找相似结构,逐步形成了以中释西,跨域翻译的译名体系。随着翻译的深入,严复迫切统一译名的愿望和译名抉择的愁苦愈发明显,这是严复进步语言观的完美体现。此外,译名也是严复宣泄译者主观情感的场所之一,但是这种做法与现今术语翻译所追求的透明性背道而驰。需要指出的是,严复创制的译名数量之大,内涵之丰富,因此,其译名观也绝非一部《原富》所能穷尽的,要完全探析各种关系,还需结合另外七部严复译著做进一步的研究。

参考文献:

[1]王克非.《严复集》译名札记[J].外语教学与研究,1987(3):51-53.

[2]陆道夫.试论严复的译名创新[J].河南大学学报(社会科学版),1996(1):37-40.

[3]刘松.论严复的译名观[J].中国科技术语,2016(2):32-37.

[4]张景华.论严复的译名思想与翻译会通[J].湖南科技大学学报(社会科学版),2013(5):135-138.

[5]张沁兰.严复译作的刊行及其译名问题研究[D].福州:福建师范大学,2016.

[6]黄忠廉.变译平行语料库概说:以严复《天演论》为例[J].外语学刊,2009(1):116-119.

[7]韩江洪.从《群学肆言》中的“仁”看严复的会通式翻译策略[J].中国翻译,2016(3):87-91.

[8]黄立波,朱志瑜.严复译《原富》中经济学术语译名的平行语料库考察[J].外语教学,2016(4):84-90.

[9]韩江洪.严复话语系统与近代中国文化转型[M].上海:上海译文出版社,2006.

[10]王栻.严复集[M].北京:中华书局,1986.

[11]Mona B.In Other Words:A Course Book on Translation[M].New York:Routledge,1992:13-16.

[12]周志杰.严复宗教思想探析[J].福建师范大学学报,2016(3):49-58.

[13]李承贵.西方宗教视野中的中国宗教:严复的一个考察[J].江西社会科学,2006(2):32-36

[14]宋若莘.女论语.翟博.中国家训经典[M].海口:海南出版社,1993.

[15]慕平.尚书[M].北京:中华书局,2016.

[16]胡平生.经译注[M].北京:中华书局,1999.

[17]皮后锋.略论《原富》的翻译[C]//中国近代启蒙思想家:严复诞辰150周年纪念论文集.北京:方志出版社,2003.

[18]张德让.重构·体验·融合:文学翻译的诠释学视角[J].解放军外国语学院学报,2005(2):67-70.

[19]张德让著.明清儒家士大夫翻译会通研究[M].南京:南京大学出版社,2017.

[20]Pym A.Exploring Translation Theories[M].New York:Routledge,2010:1.