购买付费课程,解决你的职场焦虑了吗?

2018-04-08刘娉婷袁斯来焦永上

刘娉婷 袁斯来 焦永上

32岁的邹婕妤有个保持了两年的习惯。每天早上开车去单位,她都要先打开手机里的“得到”App,选择一节已购买的音频课程,边开车边听。最近她新入手的课程是同事推荐的199元/年的《伯凡·日知录》,以及3月19日刷屏朋友圈的新世相营销课。

她的手机里安装了不下5个“得到”这样通过音频或视频形式讲课的App,例如馒头商学院、网易公开课、好多课、知识星球等。去年一年,她在购买课程上的花费达到3000元左右,而这些课程也填充了她开车、做家务、看书等碎片时间。

“我这人特别容易焦虑,发现周围人都在进步,自己也不想停止学习。”郑婕妤明白购买课程并不是学习效率最高的方式,“但平时工作很忙,没办法沉下心来阅读。需要另外找一些驱动力,因此就会报一些课程。”她说。

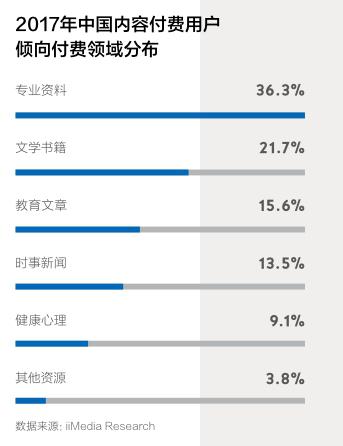

邹婕妤购买付费课程的做法是当下许多公司人缓解职场焦虑的缩影,他们推动了为知识付费的热潮。根据艾媒咨询2016年所做的调查,2016年内容付费用户的规模已达0.93亿人,并预计这个数值将在2017年实现102.2%的增幅,达到1.88亿人。

如此龐大的用户规模让更多平台和知识生产者看到商机。国内主流知识付费类App始于2015年,果壳推出的“在行”和罗辑思维出品的“得到”先后上线,到2016年知识付费类产品呈现爆发的态势,例如知乎推出“知乎live”、喜马拉雅FM推出“123知识狂欢节”等,紧跟着咪蒙、Spenser这样拥有一定粉丝基数的自媒体平台也纷纷推出付费课程,共同搅动这个风口。

目前市场上主流的知识付费课程大致可以分为两大类。一类属于相对客观的标准化产品,大多集中在教育和培训行业,为考试和考证服务,这种类型存在已久。另一类则是近两年才流行起来的职场经验输出型课程,即主讲人的身份多为某个垂直领域的专家,其中又能细分为职场专业技能提升型与素质能力培养型。讲师们依托在职场中的工作经验总结,教授岗位技能技巧、职场关系的处理和思维方式训练等非标准化产品,目的是为公司人提供一些借鉴和参考。这类经验输出型课程究竟能给公司人带来多大的价值?这正是本文想要探讨的重点。

这类课程大多有些“知识速食”的意味。付费课程崛起的大背景在于移动支付的普及和中产人群的兴起,而更深层其实隐藏着用户对周遭世界快速迭代的焦虑和对大量获取知识的渴望—最好通过几十分钟甚至几分钟的课程就能获得高效又实用的信息。“我们国家的民众比较恐慌,由此精神上有两个需求,安慰剂和提升自己。”上海交通大学教师、互联网评论人士魏武挥曾在采访中告诉《第一财经周刊》。

非标准化意味着付费课程内容的多元和效果的无法衡量。本质上来说,这是一门将用户焦虑变现的生意,需求和平台的激增共同降低了行业的准入门槛,可能导致课程质量参差不齐。另一方面,用户在焦虑感的裹挟下购买课程,内容与实际需求的匹配度、使用方式都决定了这笔花费最终能给他们带来多少实际价值。

邹婕妤对付费课程的需求是伴随着转行被激发的。2016年,她选择从媒体跳槽到公关行业,但她在新领域的知识储备却是一片空白。“补课”最常规的办法是阅读一些书籍和相关公众号,而“零散接受的信息缺乏系统性”,对一个陌生行业的迷茫让她“非常迫切地希望能有一套课程帮助自己系统地梳理一遍理论知识”。

戴明晖在初入职场时,也面临和邹婕妤相同的困惑。他在实习期间做过一段时间的产品运营,毕业后去了航空公司,却一直在等机会重新回到互联网行业。然而接连参加完几个面试后,他都遇到了相同的问题,面试官认为他“在运营行业的基本功不扎实”,尽管已经对行业有一些了解,但实战经验不够仍然成为他求职的一道坎。

他们共同的痛点在于缺乏对某个垂直领域的基础性知识和工作流程的系统性认知,如果靠自己摸索既耗时也无从下手。

“人人都是产品经理”社区旗下的起点学院正是迎合这类公司人的需求创办的。2014年,创业热潮带动了产品经理岗位需求量的增加,很多年轻人为自己的成长速度跟不上公司发展的节奏而焦虑。在起点学院的官方宣传主页上,白色的大号字体表明课程的主要内容是“系统学习BAT方法论、构建完整的知识体系、独当一面”,并且“提高的不仅是专业技能,更是看问题的角度和思考能力”。

“我们平台原先做社区时就积累了一些互联网公司的产品经理或运营人员,他们作为专栏作家能梳理出行业必备的基础硬技能。而为期一年的课程会有讲师教授更多实战经验,学员不仅能了解在做产品的过程中各个模块应该怎么做,也能知道为什么要这样做。”起点学院COO陈顺刚说。但他也坦言,如果想往更高级发展,则需要加强战略规划能力、部门协调和沟通能力、市场分析和洞察能力等,而这些只能通过落实到工作里,才能总结出一套属于自己的方法。

如果说付费参加专业性较强的课程在一定程度上是为了缩减学习成本,甚至可以现学现用,那么同样是售卖职场经验,那些与提升职场能力素质相关的课程,可能就无法让你的学习在短时间内奏效。比如今年2月新世相上线的《同事都怕你上的职场课》、去年11月咪蒙推出的《咪蒙教你月薪5万》等课程,其介绍中频频出现“升职加薪”“获得个人影响力”“优质人脉圈”等对公司人来说极具吸引力的话术,却并不能一蹴而就。

郑薇的工作已经“不顺心”很久了。她在电视台当编导,在人情世故方面,她自认为“不是很擅长处理人际关系”,总觉得自己处于一种“游离”的状态,看着身边同期进来的同事都已经能承担独立任务,她“心头难免发慌”。郑薇逐渐对自己的职场状态存疑,认为自己其实并不了解真正的职场是什么样的。

“有一类用户的需求是精神层面的,他们希望能直接提升整个人的职场素质,也是我们通过后台用户调研发现的需求量最大的群体。”新世相CMO邵世伟说,最终他们决定上线一套将“有职场规划、有目标想往上爬”的公司人作为目标受众的付费课程,即《同事都怕你上的职场课》,共20讲,包括“教你选好行业,远离裁员降薪”“如何选对公司,让高薪升职离你更近”等,“这些内容学完后马上有用吗?不一定,但未来一定会有用。它们能让你在工作中体现价值,赚更多的钱。”邵世伟这样解释课程的价值。

购买课程往往做的是“一锤子买卖”,几乎不存在复购率,平均下来每小时几十元的单价也增加了公司人购买时的随机性。面对内容的高度同质化和激烈的市场竞争,知识生产者需要费尽心思像包装产品一样给课程增加竞争力和卖点,而公司人如何选择课程也决定了最终的受益程度。

在选择专业性强的课程时,公司人通常会抱有“解决某个特定问题”这样较强的目的性,搜索范围就会自动缩小。比如邹婕妤比较青睐朋友间的口碑推荐,也擅长从自己日常关注的微信公众号中发掘课程,“踩雷”的概率较小。

从事媒体行业的唐曼迪每年要花大约2000元购买付费课程,职业性质决定了她必须具备开阔的知识视野,付费课程成了她获取信息的一条捷径。“本身碎片化的时间很宝贵,我不希望被浪费掉,所以不想做无用功,听没有效果的课。”唐曼迪因此总结出了一套自己的选课方法。

在购买付费课程时,唐曼迪会将课程的价格视作筛选的第一要素,在她的认知里,如果属于个人总结出的干货,只卖19.9元能听10节,那知识过于廉价,质量必然掺水。其次,她会调查讲师的背景。她将购买课程类比为上课前的预习,“到了一个新领域,一定要先对它有所了解”,花费一到两个小时搜索网络上能够找到的讲师的所有信息是必做的功课,先要确定“这是一个靠谱的人”,她才会报名参加,“很多人在知识付费领域之所以会被套路,是因为他们根本不知道自己要什么,才会很迷茫地寻找各种课程去听去试。”唐曼迪说。

付费课程机构当然也明白用户的心理,所以重量级导师,也就是所谓的“大咖”,是为平台背书的关键。BAT往往是产品经理的“黄埔军校”,所以起点学院雇用的所有讲师都必须拥有一线互联网公司的工作背景,几乎人人手握像QQ空间、百度知道、天猫、网易新闻等高知名度产品的工作经历。

这种策略直接触及了公司人的需求。在戴明晖正因几次面试不顺感到颇受打击的时候,《网易运营方法论》刚好刷屏了他的朋友圈,课程大红色背景的宣传文案正中写着“网易戏精出来讲课啦”,下文“4大明星产品线运营负责人亲授网易内部运营SOP“抓住了他的眼球,花39.9元就能听到网易公司里的“大神”讲课,“简直太超值”。戴明晖几乎没怎么犹豫就下单了。

正因为讲师是一个课程最重要的卖点之一,所以邀请谁来讲也是付费课程机构在动脑筋的事情。同样讲职场,如果邀请一个毕业后就进了全球500强的公司人,“也能讲,但属于个人励志方向,不具有普适性,”邵世伟分析道,“我们想找一个从基层一步步爬上来的人,学历可能不好,刚开始工作的经历也一般,但个人经历能押中很多人的点,比如工作中某些时刻的选择,或者面试经验,这会让大家觉得,这样一个人都能成功,我也行。”所以新世相最终确定由聚美优品高级副总裁刘惠璞来讲授,他的背景资料里写着“普通大学毕业,从第一份月薪1800元的底层销售工作,到6年后成了两家上市公司的副总裁……”

郑薇今年1月刚好看到新世相公众号推送了这门课,她心里清楚,单凭听一门职场课升职加薪不太可能,但自己多少应该能学到一些职场中的处事原则或者技巧,且68元的价格不算贵。于是每天吃早饭的时候郑薇就把课程打开,以这样的方式开始一天的工作和生活多少让她觉得可以缓解掉自身的一些焦虑。

不论平台或是个体内容生产者,最终都是用户的听课体验决定课程是否具有持续运营可能性的。起点学院称,为了保持核心授课风格的统一,平台前期花了一年时间“采集百家之长”,才设计出了课程的框架和体系,讲师根据实战经验填充内容,配上练习,有时要改上五六次,且内容要根据每年的热点迭代更新。

以新世相为代表、更多依靠讲师个人经验的职场能力素质课,则对讲师的授课内容和风格提出了更高的要求。通俗地说,就是讲师要以个人履历为基础讲故事,讲什么以及如何讲是核心卖点。

“我们会站在用户的角度思考,为什么要请这位讲师来讲,从这堂课中能收获什么,也就是到底能给用户带来什么价值。”邵世伟介绍,同时用户的听课感受也是需要重点考虑的,全部是干货或者听完后让人记不住内容都不行,总的来说,就是“要有收获感、听起来很精彩”。

但期待值在接受现实检验时,往往容易打折扣。

戴明晖特意花了好几个晚上的空闲时间听网易的“大咖”传授运营团队的办法。但听了几个案例后他发现,这门课更多是在强调网易内部运营的流程,那些具有影响力的项目背后,要么是“很牛的平台”,要么是“很牛的团队”,或者靠极具偶然性的创意取胜。对于一个既没有团队又没有用户规模的小公司运营人员来说,并不具备实用价值。“我明白不可能听了课就制作出爆款,课里说的道理我都懂,但没什么实际作用。”戴明晖说。

郑薇甚至没能坚持将新世相的一套课程听完。她的直观感受是,做销售和互联网出身的刘惠璞特别爱用这两个行业举例,对媒体行业出身的她来说不具备适用性。“而且不知道是不是为了课程效果,他很喜欢说一些很肯定的结论,听起来有点像在吹牛。”郑薇对讲师的很多说法存疑。

至于唐曼迪,前期的准备已经做得很扎实,但部分付费课程她也是听了几次就中途放弃了。一方面,由于课程过多,时间分配不过来;另一方面,一些课程的授课形式也比较混乱。以自媒体写作班Spenser为例,在一个有200多名用户的群中,群公告会提前通知授课的主题,规定一个固定的时间,主讲人以60秒长度的微信语音形式持续授课,全程一个小时。对这样的授课形式和效果,唐曼迪没有直接评价,但她表示,“答案其实挺明显,如果很有用的话,我肯定每期都上了,就算很忙,也会去上。”

至今,职场类付费课程已经历了两年多的发展,如果要复盘学完这些课程到底对职场能起多大帮助,这不是一个可以绝对化看待的命题,因为一个人的职场表现往往是综合因素的叠加。但只要不是抱着急功近利的心态参加付费课程,不断提升自我认知总是没错的。

购买课程往往是“一锤子买卖”,几乎不存在复购率,平均下来每小时几十元的课单价也增加了公司人购买的随机性。

戴明晖还没有机会实践网易的课程中教授的技巧,但他认为钱花得“并不冤枉”,自己从中也获得了一些启发。网易的课程让他跟完了一个活动的所有流程,也弥补了他之前缺少的部分知识,比如把握用户心理的一些技巧,未来重新回到运营岗后他可能会再把这些课程拿出来听一听。

邹婕妤却在大量购买课程的过程中发现了这种学习方式的优势和瓶颈。在与朋友的交流中,她能很快與当下的热词如“区块链”“场景革命”接轨,但无法再深入聊下去,用她的话说“其实我们的知识根基不太稳”,更直接的感受是,“知识付费都有一定功利性,正好解决了大家没有时间深度学习,迎合了职场人这种知识饥渴或者焦虑的心态,但可能也就停留在这层面吧。”同时她也认为如果付费课程要照顾不同基础的用户,也无法将内容设置得过于深入,否则可能带来听课障碍。

而唐曼迪逐渐将自己培养成“佛系听课”的类型,“我接受观点比较包容,课程在宣传的时候一定会有噱头和夸大的成分,如果抱着过高的期待,课程没有达预期效果,就一定会失落,所以汲取适合自己的部分就好了。”

她倒是认为,比起用户的焦虑,其实知识付费平台也有自己的焦虑,“它们要不断生产内容去盈利,谁也不能保证自己的知识量是无穷无尽的,罗振宇就是一个例子。”

在采访最后,邵世伟给出了一个总结,“现在闭着眼睛做课程能挣钱的时代已经过去了,平台更需要做的是将课程精细化,而不是随便找一个人过来包装一下,需要去思考怎样为用户提供真正有价值的内容。”