从认知图式看动趋式“V+来/去”的主观化

2018-04-08周红,何凡

周 红,何 凡

(上海财经大学 国际文化交流学院,上海 200083)

一、引言

对“V来”、“V去”的对称与不对称性进行研究,是动趋式研究的重要方面。“来/去”的语义与参照意义有关,学界主要结论有:居红[1]在刘月华[2][3]基础上提出说话人位置包括客观地理位置和主观心理位置;蒋国辉认为“来/去”带有说话人对话语叙述对象的主观评价[4];马庆株从动词可见/不可见主观范畴说明与“来/去”的搭配[5];齐沪扬提出“来/去”的实在/虚拟位置、当前/遥远位置、自身/他身位置等三对参照[6];邵敬敏、张寒冰认为叙述语体倾向于客观视角,会话语体倾向于主观视角[7]。这些研究对于我们分析“V来”、“V去”的主观化都有帮助。

然而,目前对于趋向补语“来/去”的语义归纳仍存在较大分歧。下面举例说明之(引自刘月华[8],*号表示不存在):

(1) a.丽华替我从衣架上取来夹大衣。

b.瞧,一下子进去这么多人。

(2) a.他常常被惊吓得从睡梦中醒来。

b.他的爸爸死去了,妈妈还健在。

(3) a.*

b.每个人的怒气都消去了很多。

(4) a.我们俩还谈得来。

b.这个孩子学习还过得去。

(5) a.可惜,咱对这样的事干不来。

b.*

(6) a.任何一句话,在她听来都藏着阴谋、计算。

b.*

(7) a.现在想来,这并不是我的疏忽。

b.……看去只有四十岁模样。

(8) a.说来似乎容易,做到就很不简单了。

b.*

(9)几只翘尾巴的小麻雀在大墙上飞来飞去。

刘月华[8]将“来/去”的意义归为两类:一是趋向义,例(1)表示“通过动作使人或事物向立足点移动”、“人或物通过动作离开立足点向另一处所趋近”;二是结果义,例(2)和例(3)表示“实现‘醒’的状态”、“去除”;例(4)-例(5)表示“融洽”、“会或习惯做某事”。除此之外,例(6)-例(9)是特殊用法,分别表示“直接引出某人的看法、想法等”、“引出说话人的看法”、“从某方面着眼”、“动作反复进行或交替进行”。她还列出了一些熟语,如“下不来台”、“过得/不去”、“下得/去手”等。徐静茜(1983)认为例(1)表示“动作的动向或动态,表完成”[9]。吕叔湘[10]将例(2)b句语义归纳为“人或事物随动作离开原来的地方”,并将“这些琐碎事情占去了他不少时间”这类语义归纳为“完成,带有失去的意思”,另将“随他说去”之类的“随(让)+小句+去”归纳为“任凭”的意思。孟琮[11]将例(1)a、例(2)归纳为“获得”、“失去”。可见,“来/去”的语义归纳或粗或细*“快拿大木盆来”、“看着壶去”中“来/去”表示“动作即将进行”(徐静茜,1983),该类属于连动结构,不在本文讨论范围内。,未能探析各语义之间的关联性,也未能分析“V来/去”语义对称与不对称的原因。

本文拟从人类的认知经验出发探讨趋向补语“来/去”的语义类别,关注意象图式、认知域、隐喻与语义特征的作用,运用北大语料库,结合共时与历时,对趋向补语“来/去”的语义关联性进行探究,分析动词小类与趋向补语的双向选择限制,在此基础上,探讨“V来/去”对称与不对称的原因。

二、动趋式“V+来/去”的意象图式

动趋式基于驱动-路径图式[12],整合了Croft[13]驱动链模式(Causal Chain Model)和Lakoff[14]路径图式(Source-Path-Destination Schema),既关注力的作用(构成“驱动事件”),又关注物体在路径上的移动(构成“位移事件”)。“V+来/去”亦是如此。根据受动者与参照体之间的距离关系,“来”聚焦终点,“去”聚焦起点或终点。“V+来”最初表达施动者(力的来源)作用(施动者对受动者的驱动力)于受动者(力的作用对象),导致受动者产生朝向叙说者(参照体)的移动路径(受动者在施动者作用下发生的位移轨迹)。相反,“V+去”最初表达施动者作用于受动者,导致受动者产生背离叙说者的移动路径,后产生朝向叙说者的移动路径。

“V+来/去”表达致使义。当施动者与受动者不一致时,表达外向致使。当施动者与受动者一致时,表达返身致使[15]。如“我把书包拿来”、“他把书包拿去”表达外向致使义,施动者“我/他”通过作用力“拿”使受动者“书包”发生朝向或背离叙说者的位移。再如“他从西边走来”、“我向西边走去”表达返身致使义,施动者和受动者都是“他/我”,施动者通过作用力“走”使自身发生朝向或背离叙说者的位移。

驱动与移动路径之间具有双向选择限制关系。趋向补语“来/去”的方向不够明确,在不同语境中体现为不同的方向。因此,与之搭配的是泛方向驱动、无方向驱动、过程性的其他向*趋向补语的方向表现为:“上/下”多表现为“垂直上向/下向”,分别表达“由下而上(靠近终点)”“由上而下(靠近终点/离开起点)”;还可表现为“水平前向/后向”,分别表达“水平向前(靠近终点)”“水平向后(离开起点)”;还可表现为“依附向/脱离向”,分别表达“使受动者依附或接触(靠近终点)”“受动者脱离所依附参照体(离开起点)”。“进/出”表现为“外向/内向”,分别表达“由里及外(离开起点)”“由外及里(靠近终点)”;“过”表现为“经过向”,表达“水平经过某处所(靠近终点)”;“回”表现为“折返向”,表达“水平返回某处所(靠近终点)”。“起/开”多表现为“聚拢向”和“延展向”,分别表达“由边缘到中心聚合(靠近终点)”“由中心及边缘延伸、扩展(离开起点)”。驱动。首先,泛方向驱动是指在具体语境中才能体现明确方向的驱动,如“飘”释义为“随风摇动或飞扬”*动词小类参考了孟琮等编《汉语动词用法词典》。右下角数字表示词的义项,右上角数字表示同形词在词典中的编号。,是泛方向,可构成“飘来一片白云”,也可构成“从楼上飘下一张纸”、“飘进一股清香”等。其次,无方向驱动是指没有方向特征的驱动,如“喊(2)”释义为“叫(人)”,没有方向,可构成“他喊来一个人”、“他让别人给喊去了”,也可构成“把他喊上来”“你去把老三喊下来”等。再次,过程性驱动是指驱动只突显施动者运动过程的方向,而不突显其它参照体,如“抬(1)”释义为“往上托;举”,具有“上向”特征,这是移动的过程,可构成“你把桌子抬起来!”也可构成“他把桌子抬进/出/回屋”、“他抬来一张石桌”。相反,结果性驱动是指驱动突显运动的结果,突显施动者以外的参照体,如“拔(2)”释义为“吸出[毒气等]”,表达受动者由身体容器内及外,构成“拔出一个红印”、“把脓拔出来”等,但不能与“来/去”搭配。以上驱动类型根据作用于自身还是其它实体,分为“自移驱动”“他移驱动”,前者如“飘”,后者如“喊(2)”、“抬(1)”。

“V+来/去”最初用于空间域,后隐喻扩展至时间域和状态域,体现为空间路径到时间路径、状态路径的变化,致使性逐渐减弱,直至消失。时间概念表征具有垂直的空间方向性[16]。事物运动除了与空间和时间有关外,还表现为事物在一定程度上质与量的状态变化[17]。

三、动趋式“V+来/去”的语义类别、认知域与动词小类

“V+来/去”可表达空间义、时间义、状态义,是驱动-路径图式在空间、时间、状态域中的认知图景。随着认知域的扩展,“来/去”语义不断泛化[18]、虚化[19],所搭配的动词由位移动词到非位移动词,所带宾语由处所宾语到受事宾语、结果宾语,句法自足性越来越强。可见,“V+来/去”的主观化也越来越强。下面从历时演变视角进行分析。

(一)空间域“V+来/去”

“来”本义是“小麦”,《说文·来部》:“来,周所受瑞麦来麰,一来二缝,象芒朿之形。”如《诗经》“贻我来牟”中的“来”即为小麦之义。后来名词“来”假借为动词“来”,罗振玉《增订殷墟书契考释》:“卜辞中诸‘来’皆象麦形,假借为往来之来。”“来”具有“往来、来到”之义,进而表达“由彼至此、由远及近”,可后接处所宾语,如例(10);可构成“自+处所宾语+来”,如例(11);可构成连动式“来+V2”或“V+而+来”,如例(12)、例(13);可构成兼语式“使+宾语+来”,如例(14)。

(10)十有一年,春,滕侯、薛侯来朝。(《春秋·隐公十一年》)

(11)学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?(《论语·学而·第一》)

(12)十五年,春,天王使家父来求车,非礼也。(《左传·桓公十五年》)

(13)是丘也,召而来。(《庄子·杂篇·外物第二十六》)

(14)夫如是,故远人不服,则修文德以来之。(《论语·季氏·第十六》)

“去”为动词,可单独做谓语,意义为“离开”,《说文解字》:“去,相违也。”段注:“违,离也。”后引申为“使离开;驱赶”。这两个语义均是聚焦起点。前者如例(15),后者如例(16)。汉代时“去”引申为“赴,前往”义,这是聚焦终点,如例(17)。

(15)楚子入居于申,使申叔去谷,使子玉去宋。(《左传·僖公二十八年》)

(16)时疾时徐,灭腥去臊除膻。(《吕氏春秋》卷第十四,孝行览第二)

(17)前去城郭,未能尽还,夙夜未尝忘焉。(《汉书》卷八十四)

我们同意梁银峰[20]的观点:趋向补语结构产生于六朝至唐。六朝前,“来/去”用于动词后,多看作连动结构。例如:

(18)秋,郑詹自齐逃来。(《春秋·庄公十七年》)

(19)虞卿未反,秦之使者已在赵矣。楼缓闻之,逃去。(《战国策·赵策三》)

(20)蚕食桑老,绩而为茧,茧又化而为蛾;蛾有两翼,变去蚕形。(《论衡·无形篇》)

六朝时连动结构“V来/去”后接处所宾语,或用于“被”字句中,结构发生变化,需要重新分析,“V”充当路径“来/去”的方式,“来/去”充当动作的结果,成为趋向补语。那时“来”表达[(受动者)从某处朝向叙说者的空间位移],标注为“来1”。唐五代时用例渐多,出现与感官动词搭配的“看来”、“听来”;到明代时用法趋于成熟,可搭配“走(1)、飘”类泛方向自移动词、“上、下”类趋向动词、与感官动词有关的“看、听”等一价非位移动词、“撞(1)、砸(1)”类与身体部位有关的泛方向一价非位移动作动词、“杀(2)、攻”类泛方向一价非位移动作动词、构成返身致使,如例(21);也可搭配“拿(1)、端”类泛方向二价非位移动作动词(包括“召、喊(2)、盼”类派遣、期盼义动词)、“递、掷”类泛方向二价他移动词,构成外向致使,如例(22)。

(21) a.……犬即奔往入水,湿身走来卧处,……(《搜神记》卷二十)

b.即截他妇鼻,持来归家,急唤其妇:“汝速出来,与汝好鼻。”(《百喻经》)

c.可怜此际谁曾见,唯有支公尽看来。(皮日休《宿报恩寺水阁》)

d.恰好焦榕撞来,推门进去。(《醒世恒言》第二十七卷)

e.他直杀来,须进脚向小门剪,……(《纪效新书·戚继光》)

(22) a.女曰:“某,三河人,父见为弋阳令,昨被召来,……(《搜神记》卷十五)

b.在那里?拿来我看。(《朴通事》)

c.手斟一杯递来,酒醉手软,持不甚牢,……(《今古奇观》)

d.住了这几日,真把我闷坏了,终于盼来了机会。(《武宗逸史》)

e.正呜咽间,忽闻笑声纷起,呼唤不休,一路喊来:“美人在那里?”(《施公案》)

六朝时“去”用作趋向补语,表达[(受动者)离开依附者的空间位移][(受动者)背离叙说者到达某处的空间位移],标记为“去1a”、“去1b”。“V+去1a”受动者与依附者具有依附关系、整体与部分关系,如“衣服”与“身体”的关系、“皮”与“橘子”的关系。六朝时数量较多,可搭配“脱(2)、切”类脱离向二价动作动词,构成外向致使;也可搭配“脱(1)、褪”类一价脱离向动作动词,构成返身致使,这种用法直至现代才出现。例如:

(23) a.打取杏人,以汤脱去黄皮,熟研,以水和之,绢滤取汁。(《齐民要术·醴酪》)

b.当果实成熟的时候,被风吹落到地上,脱去长尾,开始往土里钻去。(CCL语料库)

“V+去1b”唐五代时数量仍不多,宋元用例渐多,明代时较成熟。该类与“V+来1”具有较强的对称性,所搭配动词类别基本相同,不同的是“盼”具有期望义,一般不搭配“去”。可构成返身致使,如例(24);也可构成外向致使,如例(25)。

(24) a.后门将以犬血涂门,妪见血,便走去。(《搜神记》)

b.黄檗打板头一下,便出去。(《镇州临济慧照禅师语录》)

c.佛语难陀曰:共汝暑到地狱看去,却来便与汝剃头不迟。(《敦煌变文选》)

d.明州人今尚怨张俊不乘时杀去,……(《朱子语类》卷第一百三十二)

e.金孝负屈忿恨,一个头肘子撞去。(《喻世明言·陈御史巧勘金钗钿》)

(25) a.云为舅姑所召去,云我此无人,使之执爨。(《太平广记》)

b.你这车子先将到门外,买些紫拳头菜、茶叶拿去。(《朴通事》)

c.写完走到杨老妈家,央他递去,就问失约之故。(《初刻拍案惊奇》卷第二十九)

d.当即将计全喊去,问了一遍,方知这齐星楼的厉害。(《施公案》)

民国时,感官动词在一定语境下可变换为认知动词,动作受事者作主语,“看去、听去”后接评价小句。例如:

(26)这种神话,看去似乎万无此理,然而古书上说得确确凿凿,真是奇谈了,闲话不提。(《上古秘史》)

(二)时间域“V+来”

空间域可扩展到时间域。终点聚焦的“来1”扩展到时间轴上,表达[完成朝向事件结束点(叙说者所在时间)的变化],标记为“来2”。“V+来2”表达返身致使。这种用法产生于六朝时期,唐五代时数量较多。例(27)、例(28)后接短语、时间宾语,例(29)“V来”不后接其他成分。

(27)欢来苦夕短,已复至天旭。(《陶渊明集·归园田居五首》)

(28)东家一老婆,富来三五年。(《寒山诗校注·东家(三十六)》)

(29)合掌阶前领取偈,明日闻钟早听来。(《敦煌变文集新书·卷四·八〔不知名变文〕》)

此类用法宋代获得较大的发展。“V+来2”前面可用“从+名词”修饰,表时间起点,如例(30);前加表过去的“曾”,完成义较显著,如例(31);充当插入语,后接推断或评价小句[21],分别如例(32)、例(33)。多搭配感官动词和言说动词,如例(31)~例(33)。明代时还可搭配思维动词,如例(34)。

(30)只从头读来,便见得分晓。 (《朱子语类》卷第十六)

(31)这个道理,……只有韩文公曾说来,又只说到正心、诚意,而遗了格物、致知。(同上,卷第十八)

(32)但如今人说,天非苍苍之谓。据某看来,亦舍不得这个苍苍底。(同上,卷五)

(33)细看来,不是杨花,点点是、离人泪。(《水龙吟·次韵章质夫杨花词》)

(34)夫人口口声声称是尊神,小人也仔细想来,府中墙垣又高,防闲又密,就有歹人,插翅也飞不进。(《醒世恒言·勘皮靴单证二郎神》)

(三)状态域“V+来/去”

1.空间域“V+来1”的状态隐喻

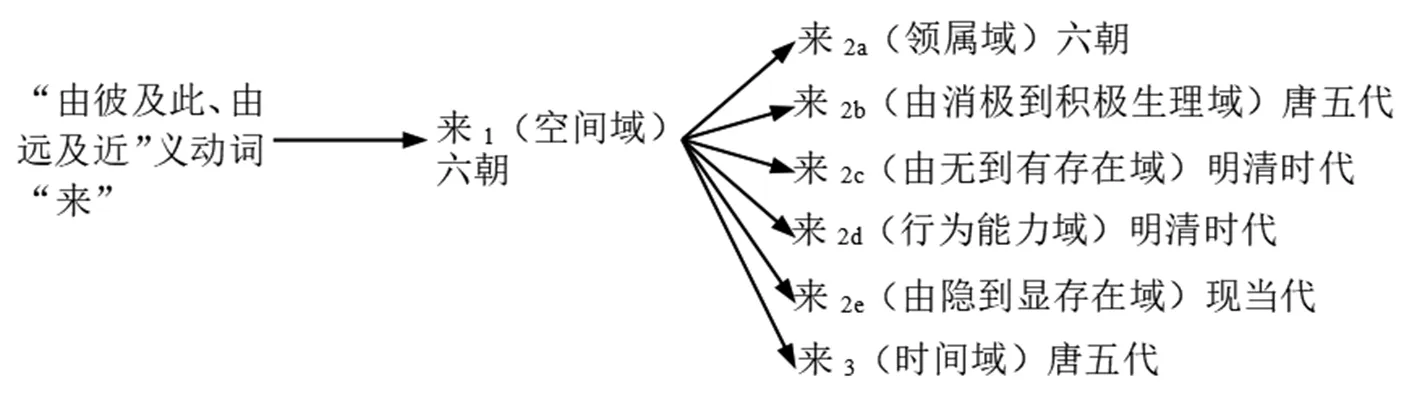

空间域通过隐喻扩展至领属域、生理状态域、有无存在状态域、行为能力状态域、显隐存在状态域,语义发生泛化,分别表达[受动者领属权由他身到自身的变化]、[受动者由消极到积极的生理状态变化]、[受动者由无到有的状态变化]、[施动者实施某行为的状态变化]、[受动者由隐到显的状态变化],分别标记为“来3a”、“来3b”、“来3c”、“来3d”、“来3e”。

六朝时出现“来3a”用法,至明代渐趋成熟,搭配“娶、买”类取得义二价动词,构成外向致使。例如:

(35)a.持钱至他园中买庵婆罗果而欲食之,而敕之言:“好甜美者,汝当买来。” (《百喻经·尝庵婆罗果喻》)

b.吾乃二郎显圣真君,蒙玉帝调来,擒拿妖猴者,快开营门放行。(《西游记》第六回)

唐代出现“来3b”用例,明代时渐多,搭配“醒(1)、醒(2)、活转、歇”等动词,构成返身致使。例如:

(36)a.夜半醒来红蜡短,一枝寒泪作珊瑚。(皮日休《春夕酒醒》)

b.醒来方知是梦,越添了许多想悔。(《醒世恒言·闹樊楼多情周胜仙》)

(37)这银子虽非是你设心谋得来的,也不是你辛苦挣来的。(《喻世明言·陈御史巧勘金钗钿》)

明清时代出现“V+来3d”用法,多用于可能式中,至现当代比较成熟。“来3d”语义指向施动者和动作,构成返身致使。搭配“做(1)、装1”类行为义动词、“应付、应酬”类应付义动词、“说(1)、合”类言说或相融义动词、“划、算(1)”类合算义动词。例如:

(38)这些人所言,不知如何,可做得来的么?(《二刻拍案惊奇》卷十)

(39)你哥一走,门里门外就我一个人,应付不来。(路遥《平凡的世界》)

(40)……没想到朱海鹏的老妈身体很好,还不到六十,跟我爸还挺合得来。(柳建伟《突出重围》)

(41)输就输了,难过更划不来。 (刘知侠《铁道游击队》)

现当代才出现“来3e”用例,搭配“判断、体谅”类思维或感受义动词,构成返身致使。例如:

(42)a.他判断不来公家将会怎样处置他的儿子。(路遥《平凡的世界》)

b.孙少安完全能体谅来亲爱的人儿对自己的一片好心!(同上)

2.空间域“V+去1a”的状态隐喻

空间域通过隐喻扩展至生理域、有无存在域、比较域、显隐存在域,语义发生泛化,分别表达[受动者由积极到消极的生理状态变化]、[受动者由有到无的状态变化]、[施动者在性质上超过参照基点的变化]、[受动者由显到隐的状态变化],分别标记为“去2b”、“去2c”、“去2d”、“去2e”。

六朝时出现“去2b”、“去2c”用法,至宋代、明清两代有所发展,分别搭配“睡、死、逝”等动词、“烧(1)、挥霍”类消失义二价动词。例如:

(43)a.……言念我子在者,当与我共食,舍我死去,使我独食,哽咽言念我。(《支谦译经·五母子经》)

b.向氏呼曰:“官人,夜深何不睡去?”(《五灯会元》卷十八)

(44)a.影响顺形声,资物故生理。一旦挥霍去,何因相像似。(谢灵运《维摩经十譬赞·影响合》)

b.延医调治,到耗去许多银钱。(《绿野仙踪》第四十回)

宋代时出现“去2d”用例,明清时进一步发展;参照基点为叙说者的心理预期,施动者背离参照基点变化。该类用法多出现于可能式中,构成“说得/不去”、“过得/不去”。

(45)a.若轻扬浅露,如何探讨得道理?纵使探讨得,说得去,也承载不住。(《朱子语类》卷八)

b.我第一怕的是知县,不拿出天良来作,我心里过不去。(《儿女英雄传》第一回)

“adj.+了+去2d+了”的口语格式至现代汉语中才出现,该类不具有致使性,而具有程度义。常搭配性质形容词,如“深、多、大、早、复杂、远、足、厚”等。例如:

(46)a.万人坑呢在这永定门外头,挖了这么一个大坑。深,那可深了去了。(CCL)

b.万一何建国把人打伤打残打死,那事儿可就闹大了去了!(CCL)

明清时出现“去2e”用例,搭配“遮、掩、盖(1)”类掩盖义动词,构成外向致使。例如:

(47)a.这东西也要你袖里藏去,不可露人眼目。(《喻世明言·陈御史巧勘金钗钿》)

b.顷之雾,果见两扇龙门掩去不见。(《绣云阁》第七十三回)

3.空间域“V+去1b”的状态隐喻

受动者离开某处到达某处的空间位移“去1b”可扩展到领属关系域,表达受动者领属权背离立足点到某处的状态变化,突显终点。六朝时出现该类用法,宋元时代数量增加,搭配“娶、借”类取得义或外向义二价动词。例如:

(48)a.晋置梁水、西平二郡,割去四县,只存七县,如《常志》。(《华阳国志·南中志》)

b.貌如其婿,具礼而娶去。(《太平广记》卷第四百二十五)

四、[预期]与[非预期]对立下的“V+来/去”对称与不对称

“V+来/去”所在认知域不断抽象化,叙说者立足点也不断主观化,由实际位置变为虚拟位置(即叙说者倾情的位置)。空间域中,叙说者可以在起点,也可以在终点,如“他把收音机拿去了”、“你把收音机拿来”;终点有时位于叙说者预期的位置,如“这本书看完后,我就给老师拿来”,叙说者倾情于心理上所处的位置。时间域和状态域中,叙说者期望人们处于积极状态,这是由于人“以自我为中心”的认知特点,接近人的“来”是正常的,离开人的“去”是不正常的[20]。向立足点方向移动时使用“来”,搭配积极意义的动词;背离立足点方向移动时使用“去”,搭配消极意义的动词,因此在动词搭配选择上具有很强的不对称性。我们认为,运用[预期]与[非预期]更能来体现“来/去”与客观趋向补语的差异,即叙说者介入造成的语义特征。

(一)空间域的对称与不对称

空间域致使性较强,“来1”与“去1b”具有无标记组配的对称性,均具有[终点聚焦]、[到达某处]义。例如:

(49) a.向门口走来—向门口走去

b.向船上丢来几个垫子—向船上丢去几个垫子

c.向他看来—向他看去

d.向这边踢来一个球—向那边踢去一个球

e.从家里拿来几件衣服—从家里拿去几件衣服

f.(公司)派来两个人—(公司)派去两个人

g.把他盼来了—把他盼去了

h.(汽车)开来上海—(汽车)开去上海

例(49)a~b组为位移动词,c~g组为非位移动词;a~d组通过介词结构“向……”突显终点,e组通过介词结构“从……”突显起点;b、d、e、f组后接受动者充当受事宾语,g组受动者充当“把”字宾语,h组后接终点处所宾语;d组指示代词“这”“那”分别与“来”、“去”搭配。不对称的是“V+来1”可后接施事宾语,构成存现句,而“V+去1b”则不成立,多使用“V+走”、“V+掉”。例如:

(50)这边跑来好几个孩子—*那边跑去好几个孩子—那边跑走/掉好几个孩子

“V+来1”、“V+去1a”存在不对称性,后者搭配“分离或脱落”义动词,相应的动词具有“依附或生长”义,一般使用“上”。例如:

(51)脱去衣服—*穿来衣服—穿上衣服 褪去毛—*长来毛—长上毛

(二)时间域与状态域的对称与不对称

“来”具有时间义,而“去”没有,这说明“来”的虚化程度高于“去”,并且产生了具有评价或推断义的构式。

“来”与“去”均可用于领属域、生理域和存在域中。领属域搭配动词类别及句法表现一致,如例(52)。生理域中叙说者倾情于人类预期的积极状态,从消极到积极状态用“来”,从积极到消极状态用“去”,前者搭配“醒、活转”等积极义动词,后者搭配“睡、死、逝”等消极义动词;句法上对称,不后接其他成分,如例(53)。

(52)a.买来一本书—买去一本书 雇来一个司机—雇去一个司机

b.夺来一块地—夺去一块地 抢来一个媳妇—抢去一个媳妇

c.招来两个员工—招去两个员工 选来两个员工—选去两个员工

d.骗来一百万—骗去一百万 讹来一块地—讹去一块地

e.调来一个大学生—调去一个大学生 分配来10个人—分配去10个人

f.学来许多技能—学去许多技能 争取来一千万资金—争取去一千万资金

(53)醒来—睡去 活转来—死去/逝去

存在域中叙说者将“由无到有”、“由隐到显”作为预期状态变化,相反作为非预期状态变化;前者搭配“来”,后者搭配“去”,所搭配动词语义相反。所搭配的动词也是对立的,存在[产生或引起]与[毁灭、花费或删减]的对立、[思维、言说或感官]与[掩盖]的对立。例如:

(54) a.招来麻烦—消去麻烦 挣来钱—花去钱

b.修来福气—消去灾祸 赢来声誉—毁去声誉

c.捞来实惠 调查来结果

d.占去很多空间—*加来很多空间—加上很多空间

(55)a.尝不来这是什么滋味儿 说不来会是什么结果

b.遮去大半边脸 掩去痛苦与不快

例(54)a、b组对称,动词反义;c、d组未有对应的“去”,d组[删减]义动词搭配“去”,相对应的语义使用[增加]义动词,搭配“上”。例(55)a、b两组语义对应,但未有相对应的“来”和“去”。

“来”还可用于行为能力域中,“去”则空缺这个语义,这是因为具备能力是人类预期的,因此,只能使用“来”。“去”还可用于比较域中,“来”则空缺这个语义,这是因为参照基点为叙说者的心理预期,施动者背离参照基点变化,因此,只能使用“去”,表达“实体在性质上超过参照基点的变化”。

五、结语

本文从驱动-路径图式角度探讨了趋向补语“来/去”的语义类别及其主观化过程。“来”聚焦终点,“去”聚焦起点和聚焦终点。“来”、“去”存在[朝向终点(叙说者)的空间位移]与[背离叙说者到达终点的空间位移]的对称,所搭配动词小类一致,可后接终点处所宾语,或者用于连动结构中。“来”、“去”存在[由他身到自身的领属状态变化]与[由自身到他身的领属状态变化]、[由消极到积极的生理状态变化]与[由积极到消极的生理状态变化]、[由无到有的存在状态变化]与[由有到无的存在状态变化]、[由隐到显的存在状态变化]与[由显到隐的存在状态变化]等对称,所搭配动词小类存在[内向]与[外向]、[积极生理状态]与[消极生理状态]、[产生]与[消失]、[显现]与[隐藏]的对立,自足性较强。“来”还具有[朝向叙说者的时间变化]、[具备能力的行为状态变化],“去”还具有[背离叙说者的空间位移]、[超过参照基点的状态变化],这4个意义存在不对称。以上对称与不对称体现为[预期]与[非预期]的对立,体现了叙说者视角不断主观化的过程。

“来”可表达时间义,虚化程度高于“去”。然而,根据我们自编的2500万字当代北方作家小说语料库*包括白桦、毕淑敏、陈建功、陈染、陈忠实、迟子建、邓友梅、杜鹏程、冯德英、冯苓植、冯志、浩然、贾平凹、蒋子龙、李存葆、李佩甫、李晓明、李英儒、李准、梁斌、梁晓声、刘白羽、刘恒、刘连群、刘流、刘绍棠、刘震云、刘知侠、柳建伟、柳青、陆步轩、路遥、马峰、马原、莫言、皮皮、乔典运、曲波、权延赤、史铁生、孙犁、铁凝、王蒙、王朔、王晓波、魏润身、徐坤、雪克、杨绛、杨沫、姚雪垠、尤凤伟、张承志、张洁、张郞郞、张平、张炜、张一弓、张正隆、赵树理、宗璞等61位作家的主要作品。统计,“V+去”的使用频率(11784)高于“V+来”(8492),这是因为“V+去”更倾向于客观表述。从历时语料来看,“来”、“去”的语义演变如图1、图2所示:

图1 趋向补语“来”的泛化与虚化过程

图2 趋向补语“去”的泛化与虚化过程

[1]居红.汉语趋向动词及趋向短语的语义和语法特点[J].世界汉语教学,1992(4).

[2]刘月华.关于趋向补语“来”、“去”的几个问题[J].语言教学与研究,1980(3).

[3]刘月华.几组意义相关的趋向补语语义分析[J].语言研究,1988(1).

[4]蒋国辉.“来”、“去”析—兼论话语的第二主体平面[J].求是学刊,1988(6).

[5]马庆株.“V来/去”与现代汉语动词的主观范畴[J].语文研究,1997(3).

[6]齐沪扬.现代汉语空间问题研究[M].上海:学林出版社,1998.

[7]邵敬敏,张寒冰.制约移动动词“来”的会话策略及其虚化假设[M].暨南学报(哲社版),2012(1).

[8]刘月华.趋向补语通释[M].北京:北京语言文化大学出版社,1998:51-82.

[9]徐静茜.说“.来、.去”[J].语言教学与研究,1983(1).

[10]吕叔湘.现代汉语八百词(增订本)[M].北京:商务印书馆,2004:456.

[11]孟琮等.汉语动词用法词典[M].北京:商务印书馆,2003.

[12]周红. 从驱动-路径图式看“V+上/下”的对称与不对称[J].新疆大学学报(哲学人文社会科学版),2015(6).

[13]CROFT W. Syntactic Categories and Grammatical Relations: The Cognitive Organization of Information [M]. Chicago: University of Chicago Press,1991:26-48.

[14]LAKOFF G. Women, Fire and Dangerous Things: What Categories Reveal about the Mind [M]. Chicago: The University of Chicago Press, 1987:282-283.

[15]周红.现代汉语致使范畴研究[M].上海:复旦大学出版社,2005:92.

[16]吴念阳,徐凝婷,张琰.空间图式加工促进方向性时间表述的理解[J].心理科学,2007(4):856.

[17]陈先达,杨耕.马克思主义哲学原理(第3版)[M].北京:中国人民大学出版社,2013:123-124.

[18]刘大为.流行语的隐喻性语义泛化[J].汉语学习,1997(4).

[19]高顺全.动词虚化与对外汉语教学[J].语言教学与研究,2002(2).

[20]梁银峰.汉语趋向动词的语法化[M].上海:学林出版社,2007:1.

[21]周红.从致使性看“V上去/起来/来+AP/VP”构式的表达功用——基于语料库的研究[J].新疆大学学报(人文社科版),2016(4).

[22]沈家煊.不对称和标记论[M].南昌:江西教育出版社, 1999:183-184.