江汉地区三苗酋邦的昌兴

——屈家岭文化遗存的历史学考察

2018-04-04蔡靖泉

蔡靖泉

(华中师范大学 楚学研究所,湖北 武汉 430079)

文化地理概念的江汉地区,指以长江中游与汉水中下游的江汉流域自然地理单元为基础而形成、扩及的地域性主体文化发展空间。其地理位置大致介于东经108°—116°、北纬28°—34°之间。其空间范围大致为汉水上游末段及江汉之会、长江上游末段及中游的大部地域,包括今陕东南、豫西南、渝东峡江地带、鄂省全境及湘北洞庭湖区,总面积约30万平方千米(图1)。

考古发现与研究证实,江汉地区新石器时代考古学文化主体的发展,形成本土的城背溪文化→大溪文化→屈家岭文化→石家河文化的传承序列和演变阶段,反映出前后相继、日趋发达而至鼎盛后亡的过程,显示了由母系氏族社会转变为父系氏族社会而渐次进入部落社会、酋邦社会的变迁。

新石器时代早期的城背溪文化,年代距今约8500~7000年,兴盛于汉西迤江南,形成汉西城背溪和洞庭湖区彭头山两大亚区类型。城背溪文化遗存显示出江汉地区史前母系氏族社会的繁荣景象,以及其居于当时长江、黄河流域社会发展前列的历史状况。

图1 江汉地区文化地理范围示意图(作者绘制)

新石器时代中期的大溪文化,年代距今约7000~5000年,兴于汉水以西迤江南而扩及汉水以东,形成汉西关庙山、汉东油子岭和洞庭湖区三元宫三大亚区类型,而且播至江汉地区以外。大溪文化遗存显示出差可与当时最具生命力和先进性的黄河流域仰韶文化相颉颃的丰富内涵和高度成就,显示出江汉地区史前由母系氏族社会转变为父系氏族社会的历史状况和最终以部落为最高组织形式的社会发展。

基于大溪文化演变而成的屈家岭文化,在新石器时代晚期前段(距今约5000~4500年)的发展历程中,形成汉东屈家岭、汉西关庙山、北部青龙泉和洞庭湖区划成岗四大亚区类型。其发展历史虽然不及城背溪文化和大溪文化悠久,却后来居上的势头更猛,具有前所未及的丰富内涵、鲜明特征和巨大成就,迅即覆盖大溪文化区且扩张更为广远,北入黄河中下游,南下沅湘及赣中,与大致同时的龙山文化前期、大汶口文化晚期相碰撞,与薛家岗文化晚期和良渚文化中期相骋望。

屈家岭文化遗存显示出江汉地区史前由父权制部落社会发展为酋邦及其联盟的社会和历史变迁。

一、经济业态

考古专家说明:“调查资料显示,在屈家岭文化分布区,几乎每一个遗址都存在着大量的稻作遗存信息。”[1](P125)京山屈家岭遗址的红烧土中,含有大量稻壳和稻茎叶。第二次发掘中发现的面积约500平方米、体积约200立方米的大片红烧土,是由泥土与稻壳、稻茎叶搅拌后烧成的,而且“泥土中羼入的稻谷壳数量相当多”。据农业专家测定:“这些谷粒当属于粳稻,且在我国是比较大粒的粳型品种。”[2](P79)荆州阴湘城遗址的屈家岭文化房基周围灰坑里,发现了大量的炭化稻谷和稻米。天门石家河、武昌放鹰台等遗址,也发现屈家岭文化红烧土中有粳稻壳。澧县城头山遗址发现的史前古稻田有上下多层,年代从新石器时代中期至晚期。迄今发现的屈家岭文化稻作遗存表明(图2),江汉地区中南部屈家岭文化稻作品种基本上为粳稻,是对大溪文化稻谷进行了改良的相对优质品种。发掘报告《澧县城头山》主编何介钧指出:“如果拿屈家岭遗址所出稻谷与城头山所出稻谷(大米)比较,可以看出在几百年的时间内,人们对栽培稻的品种进行了大力改良。”[3](P424)史前先民改良稻谷品种主要是为了增产,大力改良了栽培稻品种的屈家岭文化时期稻谷的产量无疑是前所未及的。屈家岭遗址中红烧土羼入大量稻壳,正是稻谷增产、粮食增多的显示。可想而知,屈家岭文化时期的江汉地区稻作农业也有了长足的进步。

录自《屈家岭——长江中游的史前文化》

江汉地区北部在新石器时代中期为中原仰韶文化南渐区,至新石器时代晚期虽为屈家岭文化所覆盖,但其地的农业生产延续了仰韶文化晚期传统,依然是稻作与粟作并举。枣阳雕龙碑遗址的三期文化遗存,一、二期属于仰韶文化,三期则属屈家岭文化。三期的2件陶罐内均有灰白色的粟壳,房基红烧土中可见稻谷和稻茎叶。淅川龙山岗(黃楝树)遗址发现有炭化的稻谷和粟米。不过,其地其时大概已是以稻作农业为主了。龙山岗遗址屈家岭文化层发现的稻粒、稻壳和稻杆远多于粟粒,而且房屋“墙壁(隔墙)是以木柱和竹竿作骨架,再以烧土碎块掺和粘土、稻杆、稻壳搅拌成泥,抹糊为墙的”[4]。显然,曾在龙山岗生活的屈家岭文化先民的主要农作物是稻谷。孝感叶家庙遗址的浮选结果发现既有大量水稻谷粒,又有粟的籽实,表明粟作农业在屈家岭文化时期的江汉平原也得以发展。

屈家岭文化时期先民仍然从事渔猎和采集活动,将其作为农业经济的补充。屈家岭文化遗存中可见许多石制的镞、矛、网坠和骨制的镞、鱼钩、鱼叉等渔猎工具。黄州螺蛳山遗址的一些屈家岭文化早期墓葬中,随葬有鹿牙床、牛骨、鱼、龟、鳌背板等。屈家岭文化遗存中还可见野生核桃、杏桃等果实遗物。不过,其中所见的动物遗骸和植物籽实的丰富程度远不及大溪文化遗存。显然,渔猎和采集在屈家岭文化时期先民经济生活中所占比例,较大溪文化时期有所下降,尤其是在江汉平原。粮食的增产为饲养业的发展提供了条件,屈家岭文化先民也将史前饲养业发展到新阶段。虽然其饲养的家畜依然主要是猪、狗、羊、鸡(图3),但饲养的规模想必前所未及。江汉地区史前遗址中的屈家岭文化遗存中,几乎皆有家猪的遗骸,表明猪是其时大规模饲养的家畜。石家河遗址的屈家岭文化遗存中,有数量很多的猪牙齿和碎骨。螺蛳山遗址的屈家岭文化早期墓葬多随葬猪下颌骨和猪牙床。雕龙碑遗址三期遗存中发现的16个祭祀坑,多数埋有一头整猪;绝大多数墓中随葬单边或整副猪下颌骨,随葬整副猪下颌骨的墓中少者十几副,多者数十副,最多的M16随葬有72副(图4)。发掘报告指出:“如果没有家庭养猪业的极大提高,是不可能这样如此普遍、如此大量地用猪下颌骨来随葬的。”[5](P346)狗的尸骨,在屈家岭文化遗存中往往可见。屈家岭文化遗存中虽然罕见羊、鸡的遗骸,却可见羊、鸡的陶塑。屈家岭遗址中有羊、鸡的陶塑,却不见其他动物的陶塑,表明羊、鸡已是当时聚落中的家畜。

录自《京山屈家岭》

录自《枣阳雕龙碑》

屈家岭文化先民使用的主要生产工具,有斧、锛、铲、锄、镰、刀、钺、耜、犁、杵、凿、钻、矛、镞、锥、匕、球、磨盘、磨石、弹丸、网坠、纺轮等(图5),主要是磨制石器,另有骨、角、蚌器。尽管在各遗址中发现的屈家岭文化生产工具种类不尽相同,但总体上看,其种类较江汉地区大溪文化和仰韶文化的生产工具更为丰富。由耜演变而成的犁,是耕地的农具,在江汉地区的大溪文化和仰韶文化遗存中几乎不见,在雕龙碑遗址三期发现石犁12件。石犁的发明和使用,意味着史前农业从“耜耕”发展到了“犁耕”,标志着史前农业的大进步。石钺在大溪文化遗存中所见不多,在宜城顾家坡、枣阳雕龙碑、邓州八里岗、郧阳黑家院和郭家院、新洲香炉山、黄州螺蛳山、澧县城头山等多处遗址的屈家岭文化遗存中皆可见到。钺的用途较多,钺被广泛使用也在一定程度上体现了生产力的发展。

出土的屈家岭文化陶器,反映出在大溪文化制陶工艺基础上的重大进步。屈家岭文化先民基本上淘汰了大溪文化传统的夹炭陶,除了制作少量夹砂陶器外,大量制作泥质陶器,已知筛选或淘洗泥土制作陶器,普通泥质陶中的杂质就不多,细泥陶则更为纯净。陶器成型虽然没有废弃传统的泥条盘筑法、手捏法和慢轮修整法,却主要采用了大溪文化晚期出现的快轮成型技术。用快轮拉坯成型,对陶器泥料要求很高,既要求泥料纯净又要求泥料经浸润揉拌后达到粘合。快轮成型不仅速度快,效率高,而且造型易,质量好。屈家岭文化陶器中灰色最多,黑色其次。灰陶的烧制需要在窑内先采用氧化焰烧,再改用还原焰烧,倘若窑室性能不好则不能完成改换。屈家岭文化的灰色陶器大都颜色较为纯正一致,反映出屈家岭文化陶窑的性能甚好,屈家岭文化先民控制窑温、变换窑焰的水平甚高。屈家岭文化的黑色陶器制作,发展了大溪文化制陶的渗炭工艺,在温度高的窑内做渗炭处理,陶器表里一色、结实耐用。

录自《枣阳雕龙碑》

图5雕龙碑遗址出土屈家岭文化石器:斧、锛、凿、耜、锄、犁、钺、镰

目前发现的屈家岭文化陶窑不太多,但从保存稍好的陶窑即可看出,其在陶窑设计和烧陶技术上推陈出新别开生面的发展。随州金鸡岭遗址发现屈家岭文化陶窑6座(图6),分圆形窑、长方形馒头窑和长条形分室窑。圆形窑3座,当为较为普遍的传统陶窑,却在其窑室内发现有硬度较高的灰陶片,表明其已能形成很高窑温也便于控制窑温。长方形馒头窑1座,分为三部分的窑室隆起形似馒头,中间主室顶部有一个椭圆形烟囱,东西侧室边也各有个大小相同的烟囱,主室、侧室靠近窑门处皆有火道相通,结构显示其通风良好、升温很快且窑温很高。发掘报告据窑址规模和窑室空间推测:“可能是以烧制小型器物为主的陶窑。”[6](P34)长条形分室窑2座(图6),依地势由北向南倾斜约15°,整体犹似后世烧制瓷器的龙窑。保存较好的Y2,由北向南可分三个窑室,窑室间有火道相通,火道顶部有多个烟囱。这些陶窑结构合理,通风顺畅,排烟快捷,建筑水平较高。如果说圆形陶窑大概是传统陶窑的改进型,那么,长方形馒头窑和长条形分室窑就当是屈家岭文化先民的创制。其创制的动因,无疑是经济大发展对多品种、高质量陶器的大量需求。正是有其创制,才满足了屈家岭文化陶器繁多品种、大量生产和提高质量的烧制要求。设计新颖的长条形分室窑,或许可谓后世烧制瓷器的龙窑的祖制。

录自《随州金鸡岭》

图6金鸡岭遗址屈家岭文化长条形分室窑址(Y2、Y3,西-东)

快轮的使用,为大量制成多品种、高质量的陶坯提供了条件。陶窑的新创,为大量烧成多品种、高质量的陶器提供了条件。普遍采用快轮成型技术和氧化焰、还原焰变换烧制技术,可谓制陶工艺的大变革,实现了史前制陶业发展的革命性飞跃。因此,屈家岭文化陶器的种类丰富、器形繁多、制作精巧、颜色较纯、结实牢固,尤其是有许多陶胎薄如蛋壳的器物(图7)。

屈家岭文化先民的陶器制作,在相当程度上已经专业化和艺术化。因为快轮成型技术和窑温控制、窑焰变化较为复杂,需要熟练掌握技术的专业陶工;专业陶工制陶追求精美,倾注了更多的艺术情思。屈家岭文化的许多泥质陶器表面经过磨光处理,显得精致而美观。其纹饰也较丰富,还有彩绘和晕染。薄胎晕染彩陶(又称蛋壳彩陶)碗、杯和彩陶纺轮,是屈家岭文化最具特色的陶器。

迄今尚未发现屈家岭文化纺织品遗物,迄今出土的屈家岭文化纺轮则数量惊人(图8)。屈家岭和阴湘城遗址都出土了数量很多的屈家岭文化陶纺轮,石家河邓家湾遗址的前4次发掘出土屈家岭文化陶纺轮144件,黃楝树(龙山岗)遗址于1965年出土屈家岭文化陶纺轮263件,雕龙碑遗址于1990年代出土屈家岭文化陶纺轮519件。纺织在当时大概已是江汉地区妇女生产劳动的主业,纺轮也一般是女性墓中的随葬品,如走马岭遗址屈家岭文化墓葬中所见。数量众多的纺轮出自一个聚落遗址,可以想知当时聚落中家家纺机转动、族族纺织业兴旺的景象。研究者指出,大溪文化陶纺轮不仅数量少,而且大多体大而厚重,也不见彩绘。屈家岭文化陶纺轮不仅从早期到晚期的数量逐渐增多,而且有着形体由体大而厚重到体小而轻薄、形制由单一的两面平到以一面平一面凸弧的变化,还有随数量逐渐增多彩绘图案也愈加丰富的彩陶纺轮。体大而厚重的纺轮,能够将葛、麻等植物纤维纺成粗纱。体小而轻薄的纺轮,则能将经过处理的植物纤维纺成较细的纱[7]。彩绘纺轮在旋转时会因不同图案而产生种种美感,可消除长时间纺纱劳作者的枯燥感和疲劳感,是适应史前纺织业大发展的产物。因此,屈家岭文化先民纺成的纱、织成的布无论是数量还是质量都远超大溪文化先民,江汉地区史前纺织业在屈家岭文化时期出现了跨越式的大发展。

比照大溪文化漆器,屈家岭文化漆器可谓出于蓝而胜于蓝。阴湘城遗址的古壕沟中发现1件屈家岭文化漆器,是1件木质钺柄,长59.5、宽6.5、厚0.8厘米,表面髹三色漆,以褐漆为地,以黑漆在首端描绘几何形纹饰,以红漆涂饰握手处前后,做工相当考究,漆艺甚为精湛,是大溪文化黑地朱饰或朱地黑饰漆艺的发展(图9)。阴湘城遗址发掘者称:“它是我国迄今为止发现的最好的1件史前漆器,距今约5000年。”[1](P154~155)

录自《屈家岭——长江中游的史前文化》

录自《京山屈家岭》(上排)、《邓家湾——天门石家河考古报告之二》(中下排)。

录自《屈家岭文化》

图9阴湘城遗址出土屈家岭文化漆钺柄

二、住所城邑

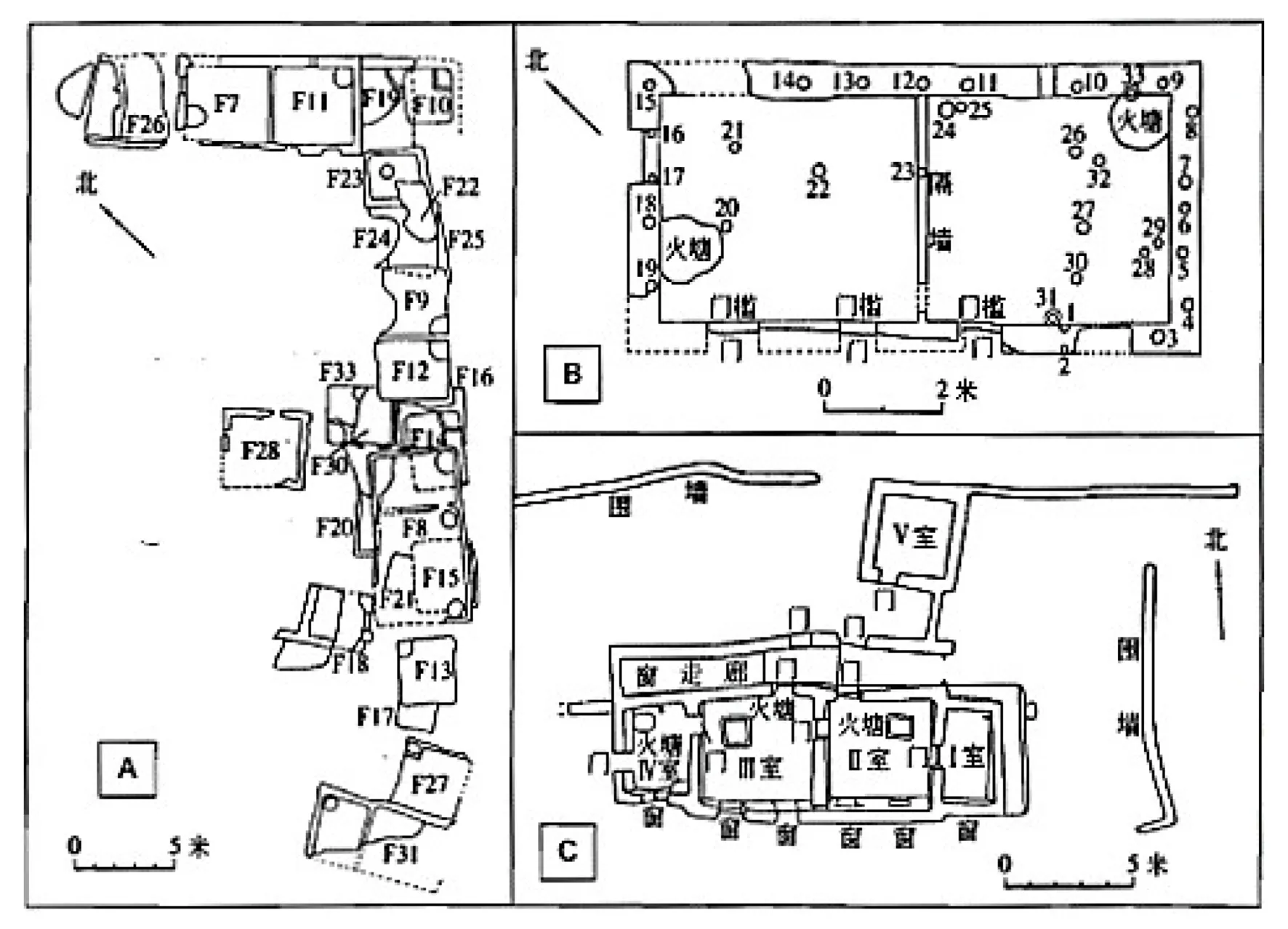

根据家庭人口多少,屈家岭文化先民建筑的住房也有大小不等的单间、双间和多间。住房的建构方式基本继承传统,一般为平地开槽挖洞立柱、木骨泥墙、木檩草顶、烧烤居住面和墙壁的土木建筑。不过,一些城邑中的住所四周墙壁,已是夯土垒成而无立柱,甚至是用土坯砖砌成。江汉地区北部流行于仰韶文化晚期的庭院式排房建筑及其合理设计、先进技术,被屈家岭文化先民传承推广和发展。

黃楝树遗址发现残存25处房基组成的长方形院落遗迹,其中22处组成了庭院中北、东两排房,庭院正中偏南的F28面积较大而地位特殊,另2处构成庭院西南端的拐角。房屋为方形和长方形,分单间和双间,有进出门和过道门。排房整齐成列,但非如淅川下王岗遗址发现的仰韶文化晚期那样的联间长屋,单元房屋之间有0.3~1.2米的间距。房中每室都有火塘(灶),一般是一室一塘,也有一室多至3塘。

雕龙碑遗址三期的房基(图10),显示为规划较为合理、排列相当有序的排房式建筑[5]。其大都为东北—西南方向,前后两排相距约20米,左右之间相隔约5米,采用承重结构和维护结构合一的木骨泥墙,由檁、椽、横木、草拌泥等材料构成的屋顶,以及原始混凝土料浆处理居住面和屋顶的工艺,还可见结构完善的单侧推拉门和灶上排烟功能较好的灶围。

录自《枣阳雕龙碑》

图10雕龙碑遗址三期F19及其推拉门遗迹

石家河城址中心的谭家岭遗址,于2015年发掘中证实为一处面积约20万平方米且筑有垣壕的城址。1987年、1989年两次发掘中发现的面积约17~18平方米的长方形单间房基,显示平地起建的房屋四周为宽30~40厘米的土墙,土墙内不见柱洞,室内有柱洞,室内地面经过休整,有的房屋室内地名铺有芦席。

应城门板湾城址发现房基3处,为长方形排房遗迹*参见陈树祥、李桃元:《应城门板湾遗址发掘获重大成果》,《中国文物报》1999年4月4日第1版;李桃元:《应城门板湾遗址大型房屋建筑》,《江汉考古》2000年第1期。。其中F1坐南朝北的高台建筑(图11),居住面高出周围地面40~50厘米。房内分两大两小4间,外有走廊,走廊处有散水,建筑总面积达111.5平方米。房墙较厚,明显为土坯砖砌成后以羼入大量稻壳、稻草的草泥抹面。房门有9个,大小不一。窗有6扇,除1扇为小扁窗外,其余5扇都是形制相似、高86、宽88~96厘米的落地式大窗。4室中的3室内有火塘,分别为方形、长方形和椭圆形。居住面经过铺垫,上有黄色涂层,光滑平整。房外约6米处还发现有围墙遗迹,围墙内可构成的面积达450平方米的大型院落。这处可能为独立的院落建筑,规模宏大,设计合理,建筑技术先进,代表了屈家岭文化住房建筑最高水平,堪称目前所知屈家岭文化住房建筑之最,甚至或为中国新石器时代住房建筑之最。住房的土坯墙较传统的木骨泥墙坚固得多,而且保温隔热。落地式大窗更利于采光通风,而且便于居住者临窗赏景。中国农村数千年都有以土坯砖砌墙的传统,落地式大窗至今仍是住房建筑的时尚,莫非这都源自屈家岭文化先民的创意?

录自《湖北史前城址》

图11门板湾遗址F1发掘现场(北→南)

屈家岭文化先民的家住建筑大有进步,其族居聚落更是大有发展。史前聚落考古资料反映,江汉地区的屈家岭文化聚落不仅较大溪文化聚落分布广远和密集,而且规模更大,还出现许多以大中型聚落为中心、以中小型聚落相围绕的聚落群(图12)。不少中心聚落或在大溪文化先民挖壕堆垣的基础上开壕筑墙,或新开环壕、修筑垣墙,构成史前古城。迄今发现的江汉地区史前古城,包括新发现的石家河古城内的谭家岭古城,已有20座之多。其中,天门龙嘴和麻城女王城为大溪文化时期古城,城头山古城始建于大溪文化中期,谭家岭古城始建于大溪文化晚期,龙山岗古城始建于仰韶文化晚期,黄陂张西湾古城始建于新石器时代晚期后段的石家河文化时期,另14座都始建于屈家岭文化时期。始建于大溪文化时期的古城,沿用到屈家岭文化时期又被增筑或扩建。谭家岭古城在屈家岭文化时期进行了大规模的外围扩建,包容众多聚落而重新开挖环壕、堆筑城墙,逐步形成面积达120万平方米的石家河古城中的城中城。屈家岭文化时期的古城,又大都沿用到石家河文化时期。

始建和增筑、扩建于屈家岭文化时期的17座古城,其面积在5~10万平方米的有4座,即约8万平方米的澧县城头山、约6万平方米的公安清河、约9.8万平方米的天门笑城、约5万平方米的大悟土城:10~30万平方米的有10座,即约20万平方米的石家河谭家岭和淅川龙山岗、约16万平方米的石首走马岭-屯子山、约20万平方米的荆州阴湘城、约15万平方米的澧县鸡叫城、约18万平方米的公安鸡鸣城、约30万平方米的沙洋马家院、约20万平方米的应城门板湾、约24万平方米的安陆王古溜、约30.8万平方米的孝感叶家庙;60万平方米以上的有3座,即约67万平方米的应城陶家湖、约70万平方米的沙洋城河、约120万平方米的天门石家河。

录自《中国考古学·新石器时代卷》

修筑环绕聚落的城墙和开挖城壕,当然是为了聚落的安全。动员聚落氏族成员有规划地经久建城,自然也会同时规划和建设整个聚落。考古发现,屈家岭文化时期的古城中大多有了生活功能分区的布局。繁荣昌盛于屈家岭文化早中期的城头山古城,其城墙和护城河是在大溪文化时期的垣壕基础上增筑和扩挖而成的,其城中有与大溪文化时期古城大致相同的功能分区,但规划格局有了变化。阴湘城遗址可以看出的城区布局大致是,东、西部可能属居址遗存,中部低洼处则可能是稻作农业区,西部偏南可能为墓葬区(图13)。石家河古城可以看出的城区布局大致是,中部及东北、东南部主要是居住生活区,西北部主要是墓地和祭祀场所,西南部或主要为手工业作坊区等,且城内当还有农田。

古城周围,大都分布有同时期的中小聚落。以城头山古城为中心的澧阳平原,已发现近60处屈家岭文化时期的聚落遗址。阴湘城古城周围数十公里内,发现有几十处屈家岭文化时期的聚落遗址。门板湾古城外,发现的同时期聚落遗址有门板湾老屋台、许湾老屋台、许家上湾和下湾、王湾老屋台、许庙等。叶家庙城址周边5公里范围内,发现了11个同时期的遗址。石家河古城附近,有22处屈家岭文化时期的遗址。古城与周围聚落的关系,明显为主从关系。

录自《湖北史前城址》

三、丧葬习俗

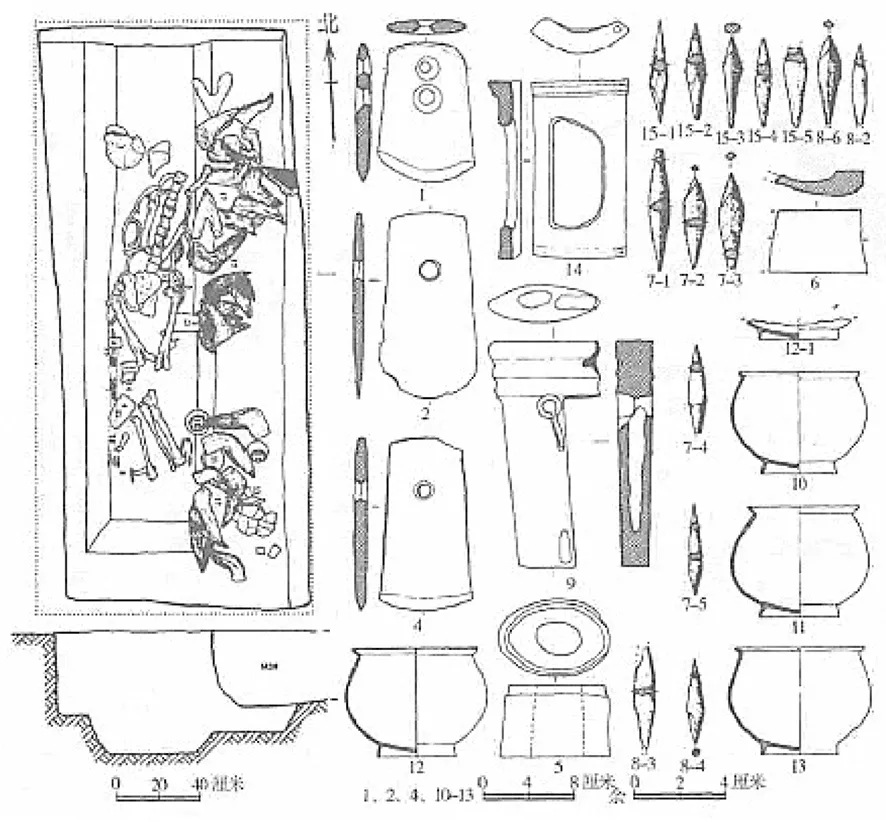

屈家岭文化古城内和聚落里大都有公共墓地,其多为分区的小型公共墓地。少数聚落里是集中埋葬的大型墓地,也不乏零星埋葬。墓葬是传统的长方形竖穴土坑墓和瓮棺墓。成人墓一般为长方形土坑墓,有的墓圹填土讲究,如屈家岭遗址的墓葬或填有一般的五花土并夹杂大块红烧土,或选用较为纯净的黄土或俗称“观音土”的白灰土。葬式多为单人仰身直肢葬,流行单人二次葬,也有不多的双人、多人合葬。大溪文化的屈肢葬和仰韶文化晚期的10人以上二次合葬,则已几乎绝迹。绝大多数墓中没有葬具,为数不多的墓中发现有葬具遗痕。墓葬中大多有以陶器为主的随葬品,但不同聚落遗址的墓葬中随葬品种类、数量有所不同。屈家岭遗址中个别大墓的随葬品数量、种类,要高于一般墓葬所见数倍。龙山岗遗址的多数墓中无随葬品。荆门龙王山遗址的屈家岭文化墓葬中的随葬品丰富(图14),最大的一座屈家岭文化M132中,随葬器物多达260件。澧县的王家岗、城头山等遗址的墓中随葬品,一般为10件左右。总体来看,屈家岭文化先民较大溪文化先民更重“事死如事生”,为死者安息而开始使用葬具、讲究填土。大多数墓葬中的随葬品数量和质量没有太大悬殊,只有很少墓葬中随葬品尤多却也没有多少如玉石器类珍贵物品,反映出其时社会虽然出现了地位崇高的特殊人物,却未出现高居一般氏族成员之上的阶层。

录自《湖北荆门龙王山新石器时代墓地发掘简报》

螺蛳山、雕龙碑等遗址的屈家岭文化墓葬,流行随葬猪下颌骨。顾家坡墓地发现的237座大溪文化晚期至屈家岭文化时期墓葬,大半随葬猪下颌骨。龙王山遗址发现的部分屈家岭文化墓葬中,随葬有猪下颌骨。螺蛳山遗址发现的半数屈家岭文化墓葬中随葬有猪下颌骨、猪牙床及鹿牙床、牛骨、鱼、龟、鳌背板等。随葬动物骨骼,既是“事死如事生”观念的反映,也是信仰习俗的体现。屈家岭文化先民安葬死者,大概也会因袭传统举行葬礼,但葬礼的内容恐怕有了很大变异。用猪或猪下颌骨献祭,应是发扬大溪文化传统的屈家岭文化祭仪的一大特色。

四、文化生活

屈家岭文化先民身着的衣裳无疑是比前辈大溪文化先民充足和精细,可其与衣裳相配的装饰品却似乎没有大溪文化先民丰富和精美。迄今出土的屈家岭文化玉石器主要是装饰品,但其数量、种类和质量都不及所见大溪文化玉石器。难道屈家岭文化先民不如大溪文化先民喜爱装饰、钟情玉器?又难道屈家岭文化先民获取玉料和制作玉器的条件不及前辈?如此猜想恐怕都于情理难通。或许,主要原因还在于社会变化导致屈家岭文化玉石器不易被集中发现。

祭祀坑在屈家岭文化遗存中多有发现。雕龙碑遗址发现16个祭祀坑,多数埋有一头整猪。宜昌中堡岛遗址曾发现23个灰坑(图15),集中分布在80平方米范围内。坑里置放陶、石、玉器等完整器物达700多件,加上出土可修复的残器则多达千余件,而且都是分层有序地摆放,发掘者因之称为器物坑[8]。考古学者大都认为:“如此有规则的器物坑,似非储存器物的窖穴,很可能是祭祀坑。”[8](P448)祭祀坑密集发现于一个遗址中,且坑中埋葬整头猪或大量器物,表明其是屈家岭文化先民经久而隆重举行祭祀活动的遗存。阴湘城遗址发现有用红烧土堆积的屈家岭文化圆形高台,高台周围有数个圆形和长方形土坑。其同城头山遗址大溪文化祭坛、祭祀坑的格局相似,被发掘者认定为“宗教活动的遗迹”[1](P213)。

录自《屈家岭——长江中游的史前文化》

安居为人之所求,居者得有其屋。筑屋建房,不啻人生大事。今人动土奠基,往往举行仪式,其俗可谓渊源有自。郧阳青龙泉遗址屈家岭文化早期F6,原本是面积约75平方米的长方形双间套房,在其墙基下发现一具完整的猪骨架;晚期F3的墙基下,也发现一具完整的狗骨架;这两具动物骨架是建房时举行奠基仪式而埋入动物的遗骨。邓家湾遗址屈家岭文化的一些房基基槽中,曾发现有多达十几对的扣碗,或是举行奠基仪式时放入的盛食祭具。

屈家岭遗址曾发现手制泥质红陶筒形器1件,上小下大,唇部微敛成榫口,外壁有34周凸弦纹,壁上压有齿轮状的斜槽,高64.5、上口径17.5、下口径32.7厘米。筒形器的残片,在天门邓家湾、荆门马家院、荆州阴湘城、公安王家岗、石首走马岭等遗址的屈家岭文化遗存中也有发现。邓家湾遗址的屈家岭文化遗存中,也发现了相同和相似筒形器(图16)。发掘报告介绍:“出土的泥质红陶筒形器数量比较多,主要形制有三型,即细长封顶型、粗壮封顶中腹呈球状型和附加堆纹子母口型。出土时,它们往往相互套接……这些筒形器原来可能竖立套接,封顶筒形器在上,子母口筒形器在下。”[9](P28)邓家湾遗址发现的屈家岭文化筒形器都出土在墓区东侧,被发掘者认定“屈家岭文化的筒形器又是祖的象征”[9](P290)。这些筒形器,尤其是粗壮封顶中腹呈球状、外表有乳钉装饰的筒形器,被许多考古工作者直观地认定就是巨型陶祖。与之相关的祭祀活动遗迹,大体是以竖立的套接筒形器为中心,残存有土台、红烧土面、成堆灰烬及盖鼎、扣碗、火烧兽骨等。以大量套接的筒形器象征祖,并以此为中心举行祭祀活动,可以想知其活动是以祭祀男性祖先为主,以祈求氏族部落人丁兴旺为要,内容丰富、规模盛大。单体和套接的巨型陶祖及以其为中心的祭祀活动隆盛举行,反映了父权制在屈家岭文化时期得以大力强化。原始先民的大型祭祀活动,也是大型的娱乐活动。先民祭神娱神,也感人娱人。日常生活中,先民也不断丰富自己的精神文化生活,创制多种乐器和玩具。屈家岭文化先民的乐器和玩具,比其先辈更加丰富。雕龙碑遗址出土了屈家岭文化陶埙、陶铃、彩绘或素面的空心陶球、陶制陀螺等(图17)。屈家岭、石家河、龙山岗、三元宫等遗址都出土了屈家岭文化陶球。

录自《邓家湾》

录自《枣阳雕龙碑》

一些屈家岭文化陶器上刻有以几何形为多的各种符号。迄今发现屈家岭文化刻画符号屈指可数,远不能望已知大溪文化刻画符号的项背。不过,其中有的笔划繁多,有的甚至带有汉字笔意而被论者隶定为汉字。阴湘城遗址出土一块屈家岭文化早期陶缸下腹残片上刻有的两个符号,就被论者考释为“荆”和“川”或“三”字[10]。就汉字起源过程来看,屈家岭文化时期还不可能出现成熟的汉字,但屈家岭文化刻画符号则较大溪文化刻画符号进一步增强了记事表意功能。

五、酋邦联盟

含屈家岭文化遗存的史前遗址在整个江汉地区有着较为密集的分布,而且面积约10万平方米以上的遗址甚多,尤其是始建、增筑或扩建的古城就已发现17座。江汉地区新石器时代晚期前段的屈家岭文化先民人口,想必是较新石器时代中期的江汉地区人口倍增。新石器时代中期分布于江汉地区中南部含大溪文化遗存的城址,迄今发现面积最大的是约20万平方米的阴湘城。将其与陶家湖(图18)、城河、石家河等始建于屈家岭文化时期的古城面积比较,可谓小巫见大巫。面积约120万平方米的石家河古城中,居住人口自当是以万人计。论者根据中西学者阐发的史前聚落研究理论换算,或以为“石家河城内应有居民22500~30000人”,或以为“石家河城内居民当在30000~50000人左右”。尽管今日已经无法确证石家河古城等史前遗址究竟有多少居民,尽管石家河古城等江汉地区史前大遗址多延续到石家河文化时期,但遗址规模越大则当时居民越多,始建于屈家岭文化时期的古城大都奠定了遗址的基本规模。倘若学者推测的史前“每一氏族的人口则一般在50~100人之间”[8](P261),以万人计的石家河古城内聚居的氏族当有一百乃至数百个。数百个氏族同居一城中的社会,想必已不是大溪文化时期部落组织的松散管理方式,而应该是有了维护众多人口和睦相处的社会秩序、组织数百氏族有条不紊地生产生活的管理方式。况且,石家河古城只是范围8平方千米内分布含屈家岭文化遗存的数十个聚落遗址的中心,与城外同时期的聚落遗址有着明显的主次和统属关系。毋庸置疑,城内城外的数百个氏族组成的一地社会,必须实施较为严密的管理。若要实施较为严密的管理,就必须有较部落首领更具权威的首领、较部落组织更多的管理人员。适应社会发展的需要,以石家河遗址群先民为代表的屈家岭文化先民的社会组织,乃由部落升华为早期酋邦。酋邦是在以血缘关系为纽带组成的部落基础上,由同处一地的多个部落联合而成的共同体。具有权威的酋邦首领,当是联合体内地位相对平等的各部落首领公推产生。酋邦内外大事,由酋邦首领召集部落首领商议决定,但以酋邦首领的意见为主导。酋邦一旦形成,酋邦内便有了酋邦事务统一管理、部落事务相对统一管理和氏族事务自主管理的三个管理层级。由于人口众多而内外管理事务繁杂,酋邦也逐渐形成了专职的管理人员。于是,酋邦发展为准国家形态。

录自《湖北史前城址》

江汉地区的史前古城之所以在屈家岭文化时期勃然郁起,一些屈家岭文化城址和中心聚落遗址都显示出有规划的布局,正是与江汉地区的社会发展至新石器时代晚期形成酋邦形态直接相关。数万、数十万乃至上百万平方米聚落的城垣堆筑、城壕开挖和功能分区建设,以当时生产力水平低下的条件无疑为浩大艰巨、旷日持久的公共工程,需要动员和组织聚落甚至包括附属聚落所有氏族成员参与,没有强力的领导、合理的规划、具体的管理是难以完成的。想必是有了酋邦形态的社会组织,才有可能实施和完成这样的公共工程。当然,在实施和完成这样的公共工程的同时,酋邦形态的社会组织又得以完善和强化,包括酋邦首领权威的强化、管理人员的完备和管理措施的完善等。

酋邦三级首领的地位和权威,由其用品、住房和墓葬有所反映。

石钺在许多史前遗址的屈家岭文化遗存中皆有发现,虽然多数遗址中所见屈家岭文化石钺数量较少,却大都磨制精致。雕龙碑遗址出土屈家岭文化石斧126件,石钺仅9件。城头山遗址出土屈家岭文化石斧46件,石钺仅6件。郭家院遗址出土2件屈家岭文化石钺,为青石磨制,通体细滑光亮。放鹰台遗址的屈家岭文化层中出土石钺2件(图19)、屈家岭文化墓葬中出土石钺9件,发掘报告都定名为石铲。石钺由石斧发展而成,器身上部穿孔的薄型宽体斧就是钺。石钺须装上木柄使用,也可用为铲,即其横绑较短木柄用于砍斫为钺,竖绑较长木柄用于掘撮为铲。用途广泛的石钺,虽是生产工具,却便于砍人护身,在部落冲突和酋邦战争中更是不可或缺的武器,大概因而被屈家岭文化先民视为非同一般的器物,逐渐成为有权力有地位的人物必用之器。顾家坡墓地约60%的男性墓葬中都随葬石钺却未随葬其他石制工具,共出土玉钺2件、石钺177件。显然,顾家坡屈家岭文化先民极其看重钺。阴湘城古城址发现了制作精美的漆钺柄,直接反映了钺的特殊价值。以这件精美漆器做柄的石钺,乃如论者所谓:“当是该城酋长之类人物的用品”[1](P153)。不过,地位高、尤其是氏族或部落首领的墓葬中随葬的钺数量多、质量高,钺有可能就在屈家岭文化时期成为一方酋邦首领的必备品,象征酋邦首领的权力和地位。钺成为后世贵族权力和地位的象征物,或许滥觞于江汉地区史前早期酋邦。

录自《屈家岭——长江中游的史前文化》

在一些屈家岭文化古城和聚落遗址发现面积大、质量优、位置特殊的房基,显然不是一般氏族家庭住房遗存。龙山岗古城址发现的庭院遗迹中的F28独具一格,发掘报告指出:“就该房孤立建在庭院中,而房门朝向庭院,结合当时社会氏族组织形式等情况看,该房主人的身份及房子的用途应与其他房子不同,可能是氏族头领居住或发号施令之处。”[4]马家院古城址中发现的独立院落的F1户主,身份恐怕也不一般,大概为氏族或部落的首领。

屈家岭文化墓葬中,有少数墓葬或是随葬品特别多,或墓圹填土讲究,或有葬具痕迹。这些为数不多的墓葬,可能葬有包括氏族、部落和酋邦首领在内的权势者。顾家坡墓地的“M27是随葬品最多的墓葬之一,可能埋葬的是一位酋长类人物”[11]。其墓中随葬象征墓主身份和权力的器物,有玉钺1件、石钺3件(图20)。

录自《从顾家坡墓地的发掘看史前时代文化交叉地带的部落冲突》

2、3、未详;4、石钺;5、6、骨端饰;7、8、15、骨镞;9、14、骨器;10-13、陶簋;16、HK朱砂痕迹;17、猪下颌骨

谭家岭古城初步建成于屈家岭文化早期,石家河古城初步建成于屈家岭文化中期。发掘者指出,谭家岭古城是“其后石家河古城形成的重要基础”[12]。在大溪文化中心聚落基础上先建成的谭家岭古城,大概是酋邦首领及其上层人物集中居住的内城,后扩建而成的石家河古城垣壕也就是外郭城的垣壕。既有内城又有外郭城的石家河古城的建筑结构,体现出石家河酋邦的组织关系。江汉地区规模最大、等级最高、结构最复杂的石家河古城,显然是江汉地区最为强盛的酋邦的都邑。

屈家岭文化4大类型所分布的东南西北4个亚区里形成的酋邦,未必仅为1个。西方有学者研究上古遗址面积与村落人口的比例关系,以今证古而估计当时每人在村落中平均占地约30平方米[13]。据此,面积约10万平方米的古城,理论上的居民可达3300多人,加上城外聚落的人口或近5000人。不过,以今证古的根据缺乏客观性,史前的聚落人口密度当不及现代村落人口。新石器时代中期仰韶文化的陕西临潼姜寨遗址,面积约5万平方米,考古发掘较完整地揭露了其早期约1.7万平方米的居住生活区。发掘者和研究者根据其房基数量、布局和功能分析,确认其为多个氏族聚居的遗址,推测当时居民总数或为500人左右,或为100多人,或为419人*参见半坡博物馆等:《姜寨——新石器时代遗址发掘报告》,文物出版社,1989年版;赵春青:《也谈姜寨一期村落中的房屋和人口》,《考古与文物》1998年第5期;(美)克里斯琴·彼得森等:《姜寨:中国一座新石器中期村落的社会与经济结构》,《南方文物》2015年第4期。。参考学者研究的结论,保守一点估计,面积约15万平方米以上的屈家岭文化时期大中型古城或中心聚落及其与周围聚落形成的聚落群,当有可能是数个部落组成人口达数千人以上的酋邦。这种大中型古城和中心聚落,也就有可能是当时酋邦的都邑。根据这一条件,汉东已知有谭家岭、石家河、陶家湖、门板湾、叶家庙、王古溜7处城址,汉西有阴湘城、城河、马家院3处城址和面积约20万平方米的龙王山遗址,汉北有龙山岗1处城址,江南洞庭湖区有鸡鸣城、鸡叫城、走马岭-屯子山3处城址。考古资料显示,在屈家岭文化兴盛地的江汉平原,屈家岭文化大中型城址最多,形成的早期酋邦也多,而且尤以屈家岭文化兴盛中心的汉东形成的早期酋邦既多又大。农耕条件优越的洞庭湖区也形成了数个早期酋邦,城头山古城虽然现存面积略小于15万平方米,却已被论者认定为当时控制澧阳平原屈家岭文化聚落的“一个早期邦国文明的政治、经济中心”[14]。由城头山和鸡叫城两城址的屈家岭文化遗存来看,城头山古城当是澧阳平原屈家岭文化早中期的酋邦都邑,澧阳平原屈家岭文化晚期酋邦都邑则迁到鸡叫城。汉北地带迄今仅见龙山岗1处屈家岭文化时期的中型城址,也未见其他面积在15万平方米以上的屈家岭文化遗址,想必其地形成的酋邦很少。之所以如此,当与其地是屈家岭文化先民新占的仰韶文化先民旧乡有关。据已知屈家岭文化大中型城址和遗址推测,江汉地区新石器时代晚期早段形成的早期酋邦就有15个左右。这些酋邦有大有小,为考古发掘所证实。比邻相处的大小酋邦,在发展过程中因交往密切或政治经济需要而会结成联盟。当然,面积小于15万平方米的屈家岭文化城址和遗址未必不是早期酋邦都邑,面积大于15万平方米的屈家岭文化城址和遗址未必都是早期酋邦都邑,只是推测大中型屈家岭文化城址和遗址是早期酋邦都邑的可能性更大而已。若要确证江汉地区新石器时代晚期前段形成的酋邦都邑,还需要进一步的考古发现与研究。

原始社会末期江汉地区农业经济的大发展,促成了社会由部落组织升华为酋邦形态。《史记·封禅书》记申公曰:“黄帝时万诸侯。”屈家岭文化时期,大致相当于古史传说中的黄帝、颛顼之世。其时社会出现所谓的“万诸侯”,想必就是众多酋邦首领。社会组织程度更高的酋邦形成,又反促社会经济文化大发展。屈家岭文化时期,是江汉地区史前经济发展最快、文化势能最强的时期。其时先民基本上是丰衣足食,过着原始共产主义的安乐生活。社会虽然是强化父权制而形成酋邦形态、出现权威大、地位高的部落、酋邦首领,但并未出现严重贫富分化而形成的上下社会阶层。屈家岭文化房基虽然呈现非同一般住户的特殊房屋,但聚族而居的院落式排房建筑格局明显为根据族人家庭人口多少设计的。屈家岭文化的公共墓地中没有发现贵族和平民分区的现象,墓葬中也只有很少随葬品特别丰富的大墓。物质生活基本满足,精神文化生活也日益丰富。除了盖房、送葬、祭祖等多种娱神又娱人的礼仪活动外,屈家岭文化先民还从事艺术创作和文体娱乐活动,晕染蛋壳彩陶杯和碗,陶埙、陶铃等乐器,陶制陀螺、空心陶球等玩具,都是其物证。

六、内外战争

持久的经济繁荣、和平发展,屈家岭文化先民的人口也相应大增。人口增长过多,就难免有所居区域内生活资源的争夺和所居区域外生存空间的扩张。争夺和扩张,当然不会只是通过文质彬彬的互相协商解决,势必会要通过你死我活的战争解决。

屈家岭文化遗存中不仅多见石钺,还发现较多的石矛和大量的石、骨、蚌制的鏃。屈家岭遗址就出土数量较多、可分两型的晚期石镞。金鸡岭遗址出土屈家岭文化石镞33件,可分为3型7式(图21)。1965年发掘黃楝树遗址,出土屈家岭文化石、骨、蚌镞163件。青龙泉遗址出土屈家岭文化早期石镞78件、骨镞64件,晚期骨镞80件。矛、镞既是渔猎工具,也可以作为武器。矛、镞数量的激增,想必不仅是发展渔猎生产的需要,也当是进行战争的需要。今鄂西北、豫西南交界地带的仰韶文化遗存中可见甚多镞,屈家岭文化遗存中可见更多镞,似乎反映出屈家岭文化先民北上占据这一地带、以屈家岭文化取代仰韶文化的过程并不和平。下王岗遗址屈家岭文化一期墓葬中的M601,埋葬一名左肱骨残缺的中年女性,有拔牙现象,填土中还有骨镞;M704埋葬中老年男女各一名和两名儿童,尸骨横陈竖叠,犹同乱葬坑[15]。这尸骨残缺和未予妥善安葬的墓主,或许并非屈家岭文化先民族类。

录自《随州金鸡岭》

顾家坡墓地出土石钺及玉钺达179件(图22),还有大量与随葬石钺共存的骨镞。有的尸骨显现箭伤和猎头迹象。发掘者因而得出结论:“顾家坡遗址的远古居民是些好战的人。他们中的男性不以伐木耕作为荣,而以拥有武器——石钺和弓箭为荣,死后也把令他们骄傲的武器埋葬在身边。他们在利用这些武器伤害他人的同时,他们中的某些人也因此而命丧黄泉……顾家坡遗址所处的那个时代部落冲突的现象是客观存在的,同时也说明文化交叉地带部落冲突的激烈程度远远高于文化中心地带。”[16]顾家坡墓地是一处延续整个屈家岭文化时期的氏族或部落的公共墓地,墓地的男子墓葬大多随葬石钺及骨镞,的确表明墓主是以武士的身分为荣,也反映出其时处于战事频仍环境下的氏族或部落尚武的社会状况。考古发现证实,屈家岭文化北渐中原而立足今豫南,传播到豫中乃至洛阳、晋南的河洛地区,甚至波及黄河下游,南渐沅水中游、湘水下游、赣西北甚至赣中。研究者指出:“屈家岭文化,这一源于江汉平原的史前文化,在其形成后不久便向北发展、扩散,与黄河流域仰韶文化碰撞的同时,占据或影响了豫西南、豫南、豫中以至晋南等地,从而将屈家岭文化因素的北界拓展至黄河中游地区。”[17]“山东大汶口墓地也出土有屈家岭文化的双腹豆。”[8](P450)沅水中游的新石器时代中晚期文化,是大溪文化——屈家岭文化一脉传承的演变。湘水下游发现的多处含与屈家岭文化同时期的新石器时代文化遗存,明显深受屈家岭文化影响,或为屈家岭文化南渐后吸取相邻文化因素而演变成的地方类型。与江汉地区接壤的赣西北,发现有以修水县山背遗址为代表而被考古学者命名的“山背文化”,其主体文化因素多与屈家岭文化近同。这南北远渐的文化势能,体现了江汉地区早期酋邦的力量强大,也隐括了族群之间抢占生存空间的冲突和争战。

录自《屈家岭——长江中游的史前文化》

七、历史地位

迄今的考古发现表明,中国境内新石器时代晚期前段分布范围较广、文化相对发达的区域性考古学文化,集中在黄河中下游和长江中下游,即黄河中游的龙山文化前期、黄河下游的大汶口文化晚期、长江中游的屈家岭文化、长江下游西区的薛家岗文化晚期和东区的良渚文化中期。

龙山文化前期包括庙底沟文化二期和大河村五期类遗存。庙底沟文化二期的分布地跨豫、晋、陕三省,包括豫西、晋中南和整个关中地区,以豫西、晋南和关中东部为中心。大河村五期类遗存主要分布在豫中的郑州、洛阳地区。两者分别是新石器时代中期仰韶文化的两个类型的发展演变,文化风貌大同小异,可谓性质相同,故一些考古学者将其统称为“龙山文化早期”[18](P119),认定“庙底沟二期文化是龙山文化早期遗存,是由仰韶文化西王村类型发展来的”,而豫中“早期龙山文化是该地区的仰韶文化大河村类型发展来的”[18](P120)。黄河中下游典型的龙山文化,年代为距今约4500~4000年的新石器时代晚期后段,可称“龙山文化后期”。相对而言,考古学者所谓“龙山文化早期”宜称“龙山文化前期”。

黄河中游含龙山文化前期遗存的遗址相当密集(图23),发现龙山文化前期的文化内涵也甚为丰富。其重要遗址如陕县庙底沟、垣曲古城东关、武功浒西庄、郑州大河村等,面积都在20万或30万平方米以上。其数量多、种类繁的石制、木制农业生产工具、尤其是半月形的石刀、石镰、蚌镰等新型工具,以及仰韶文化遗存中所未见的袋状大型储粮窖穴,反映出农业经济的主导地位和农业生产的发达状况。陶器以灰陶为大宗,早期仍采用泥条盘筑法成型后再用慢轮修整,晚期普遍为轮制。出现火口小、火膛深、双主火道两侧各分三股支火道、窑箅有20多个火眼的先进陶窑。陶器的烧制火候高,普遍运用了饮窑和封窑技术。房屋建筑流行半地穴式圆形单室,另外主要有半地穴式方形单室、半地穴式“吕”字形双室和窑洞。个别聚落建成有城墙和护城壕的小规模古城,城墙为在夯土墙基上砌筑石块而成。所见墓葬多为竖穴土坑墓,单人仰身直肢葬,大多数墓葬中皆无随葬品,个别墓葬中虽有随葬品却数量很少。学者阐明:“综观庙底沟二期文化时期可能已处在父权制氏族社会的晚期,走到了文明时代的门槛之前。”[8](P524)

录自《陕西佳县石摞摞山遗址龙山遗存发掘简报》

大汶口文化晚期在大汶口文化早中期以鲁中南为中心的分布地域基础上大有扩展,几乎覆盖今山东全境且扩及苏北、皖北和豫东部分地区。其内涵的丰富性、文化的发达程度,也远胜于大汶口文化早中期。粟、稻兼有的农业和饲养业有着飞速发展。农业生产工具较其早中期种类多、质量高,有大型的石制铲、钺、锛及鹿角锄、骨镰、蚌镰等。各种陶器中红、灰、黑、白陶皆有,普遍采用轮制。薄胎黑陶和白陶制品,体现了当时独领风骚的制陶水平(图24)。陶窑结构复杂,有三条主火道进入火膛又侧分出二三条短火道的先进陶窑。玉器较多,有钺、璧、双联璧、四联璧、琮、璜、玦、珮、管、珠等,琢磨水平颇高。骨、角、牙器制作尤精,大汶口遗址出土的透雕或嵌绿松石的骨筒、象牙雕筒、雕花象牙梳等代表了当时制骨工艺的最高水平。房屋建筑主要为浅穴式和半地穴式,出现了周全规划、精心设计、统一营建的成组排房建筑。已见五莲丹士、固镇垓下城址和开凿有宽近30米围沟的中心聚落遗址。在一些陶器的器身、一般是在大口尊口沿下部,发现约30个、8种刻画图像符号。墓葬的规模大小、随葬品多少显示出贫富分化相当严重,高等级墓葬有木椁、大量随葬品且往往随葬象牙或骨质雕筒。学者认为:“在大汶口文化晚期阶段已出现家族奴隶制,可能已临近初级文明社会的门槛。”[8](P309)

录自《大汶口》

长江下游西区的薛家岗文化,主要分布在大别山、巢湖和长江之间狭长河湖平原地带。其年代距今约5300~4800年,其主体文化遗存当属新石器时代晚期前段。其遗址发现不多,发掘也少,但包括被考古学者认为“或可纳入其范畴”的含山凌家滩遗址。发掘报告推定“凌家滩遗址年代约为距今5600—5300年左右”[19](P278),但“经测定两块陶片的热释光年代为距今4500±500年和距今4600±400年”[8](P495)。其石器主要有钺、斧、锛、有段锛、多孔刀、镞、球等,一些钺、多孔刀上朱绘花蒂状图案。陶器多为灰、黑灰、红褐、黑皮陶,晚期陶器普遍为轮制。玉器数量多、种类繁、造型别致,琢磨精细,有钺、斧、戈、人、龙、鹰、龟、璜、璧、玦、镯、环、管等,集中出土于凌家滩遗址。面积约75万余平方米的凌家滩遗址,发现大中小型墓葬数十座及祭坛、祭祀坑、积石圈、大面积红烧土等遗迹,出土1000多件玉器及大量石器、陶器。大墓07M23的随葬品竟达330件(图25),包括玉器200件、石器97件、陶器31件,碎骨和绿松石各1件。发掘者认为:“凌家滩遗址具备了大规模聚落中心的地位,凌家滩先民……进入了高一级阶段的文明社会。”[21](P278)

录自《大酋长之墓》

良渚文化主要分布于浙北、苏南的太湖周围地区,以太湖东及南的遗址最为密集。杭州西北的面积约50平方千米的良渚遗址群,就已发现大小各类遗址数百处。其年代距今约5300~4000年,早期距今约5300~5000年,中期距今约5000~4500年,晚期距今约4500~4000年。良渚文化发展的鼎盛时期,即与屈家岭文化发展年代大致相当的中期。良渚文化遗存相当丰富,显示出很高的发展水平。其最为重要的遗迹,是良渚遗址群中面积达30多万平方米的莫角山遗址所见最大约15000平方米的数个宫殿台基,瑶山、反山、汇观山、姜家山等遗址所见高等级墓葬和祭坛,墙基铺垫石块、墙体用黄土堆筑的城墙围城面积约300万平方米的古城,城外由10余座高坝、低坝构成以防洪和便于运输的大型水利系统(图26)。考古部门“确认了良渚古城核心区由宫殿区、内城、外郭城构成,占地面积约8平方公里,同时在城外发现规模巨大的水利系统和面积广阔的郊区,它们与古城核心区共同构成占地面积达100平方公里的早期国野体系”[21]。高等级墓葬中出土了数以千计的精美玉器,有以浮雕神人兽面纹的“琮王”、“钺王”为代表的琮、钺、璧、璜、镯、环、管、鸟、蝉、龟、鱼、叉形器、锥形器等数十种,工艺圆熟精湛,雕饰繁缛奇诡,体现了中国史前琢玉工艺的最高水平和制玉业发展的登峰造极。漆木器数量、种类较多,还有所见中国最早的嵌玉漆器。陶器多为泥质灰陶和灰胎黑皮陶,采用快轮制陶技术,大多造型规整。所见玉织机部件、玉纺轮、玉捻杆和麻布、丝织品残片,反映出纺织业、尤其是丝织业的发达。所见大量稻谷遗存,反映出稻作农业的发达。刻画在陶器、石器和玉器上的各种符号,已发现600多个。考古学界认定,发达的经济、工程巨大的古城内外建设、等级有别的贵族、平民墓葬和大量礼玉、祭祀遗迹,显示“良渚社会已经形成了以良渚古城为都邑的多层级社会”,是一个地域性的文明王国,是中华文明五千年的实证*参见“良渚遗址考古发现八十周年学术研讨会”相关报道,《中国文物报》2016年12月2日第5版。。

录自《2015年度全国十大考古新发现揭晓》,人民网(people.com.cn)2016年5月17日

上述五种重要区域性考古学文化,就分布范围而言,依次为龙山文化前期、屈家岭文化、大汶口文化晚期、良渚文化中期和薛家岗文化晚期;就文化发展水平及其显示的社会发展程度而言,良渚文化中期最高,大汶口文化晚期稍次,屈家岭文化居中,薛家岗文化虽有凌家滩遗址的亮点但整体上稍显落后,龙山文化前期尚且少见独领风骚的光彩。

新石器时代晚期前段诸文化中大都体现文明的要素或萌芽,但其文明的要素或萌芽则或彼或此、或多或少、或显或隐、或强或弱。文明要素的萌芽,即文明起源的主要表征。文明要素的具备,即文明形成的主要标志。考察世界原生文明的起源和形成,除了与亚欧非大陆相对隔绝的美洲文明有其特殊性外,在亚非大陆形成的四大原生文明皆以城市、文字、铜器和礼仪设施及其用品为要素。中国新石器时代诸文化的古城、刻画符号、铜器和礼仪活动遗迹遗物,即体现为四种文明的要素或萌芽。四种文明的要素或萌芽,在新石器时代晚期前段诸文化中体现的程度不同,而且都未充分体现。

上述五种重要的区域性文化,具有鲜明的地域特色和发展的不平衡性,所体现的文明的要素或萌芽也有彼此、多少、显隐和强弱的不同。龙山文化前期遗存中已见古城、祭礼遗迹遗物和刻画几何符号,但量少而不突出,尤其是作为中国文明起源的重要表征物之一的祭礼玉器很少,尚且显示其为文明要素的萌芽形态。屈家岭文化遗存中已见的古城在同时期诸文化中数量最多且不乏大中型古城,或可认为其已具备文明要素之一,但玉器、刻画符号不多且未见铜器。大汶口文化晚期遗存中已见较多祭礼玉器和刻画图像符号,但古城少且未见铜器。薛家岗文化遗存已见大量礼玉和祭祀遗迹,但未见古城、铜器和刻画符号(或未调查收集)。良渚文化遗存所见由宫殿区、内城、外郭城及外围水利系统构成的巨大而完整的古城结构和大量礼玉及祭祀遗迹,显示其已具备两种文明要素,其刻画符号也体现文字的萌芽,只是未见铜器。

关于这五种区域性考古学文化遗存显示的社会发展状况,国内考古学界一般认为,龙山文化前期遗存和大汶口文化晚期遗存显示出其临近文明社会的门槛;屈家岭文化时期“文明的重要因素已经产生……显示出氏族社会内部发生了深刻巨大的变化,为长江中游地区文明的起源打下了坚实的基础”[8](P448);薛家岗文化的代表凌家滩遗址显示其先民迈入了文明社会的门槛;良渚文化中期遗存显示其时已经进入文明社会。如此看来,在新石器时代晚期前段,长江下游率先进入文明社会,黄河中下游及长江中游也临近文明社会,“中华文明五千年”的论断并非根据古史传说。

不过,自19世纪下半叶摩尔根首先阐明文明时代“开始于音标字母的使用和文字记录的产生”[22](P16)之后,文字是文明形成的要素和标志之一,逐渐成为国际史学界的共识。随着20世纪中叶以来学界对人类文明起源过程的研究深入和认识深刻,文字甚至被认为是文明形成的首要因素、主要标志和必要条件。从东亚范围看,诚然可谓“华夏文明五千年,伟哉良渚”[23]。但从全球范围看,世界上除中国文明之外的另四大原生文明——巴比伦、埃及、印度和美洲文明皆有文字、城市及宗教礼仪设施的神庙或寺庙,巴比伦、埃及和印度文明的形成还都有铜器。因此,判定世界原生文明形成应有统一的标准,文字可谓文明形成的首要因素和主要标志,城市、宗教礼仪设施及铜器也是文明形成的重要因素和主要标志。迄今发现的中国新石器时代晚期诸文化的刻画符号,皆非可用于记言记事的系统文字。良渚古城所代表的良渚文化中期和凌家滩遗址所代表的薛家岗文化,也皆未见铜器。称其为文明,则还难与世界其他原生文明相提并论。

据现有的考古发现来看,这五种区域性考古学文化遗存显示的社会发展状况基本相同,即显示为都处于文明王国诞生之前的酋邦社会,而且都进入酋邦联盟的社会发展阶段,只是其酋邦社会的发展程度有高低的不同。大概而言,龙山文化前期和屈家岭文化显示为昌兴中的初中级酋邦社会,大汶口文化晚期和薛家岗文化晚期显示为将成熟的中高级酋邦社会,良渚文化中期显示为已成熟的高级酋邦社会。先期发展到高级酋邦社会的良渚酋邦及其联盟,其社会组织结构最为复杂先进,或已是一只脚跨入了文明社会。

良渚文化发展至中期达到鼎盛,但扩张的范围却有限,至晚期则明显衰微,最后竟然消失无踪。分布范围不大的薛家岗文化仅有凌家滩遗址大放异彩,且凌家滩遗址的辉煌有似昙花一现即无迹可求。大汶口文化在晚期虽然强势发展,迅速扩张至豫东和皖北并强烈影响到良渚文化北区,却突然衰微,以致大汶口文化区在新石器时代晚期后段被山东龙山文化取代。山东龙山文化虽以大汶口文化为重要来源,却深受中原龙山文化影响。

就新石器时代晚期前段文化遗存显示的文化发展水平和社会进步程度而言,屈家岭文化似乎不及同时期长江下游和黄河下游的薛家岗文化、良渚文化和大汶口文化,可是,屈家岭文化不仅分布地域甚广,而且尤具生命力。至新石器时代晚期后段,龙山文化前期发展为当时中国境内最为先进和强盛的龙山文化后期,屈家岭文化演变为江汉地区空前发达且差可与龙山文化后期颉颃的石家河文化。

已知龙山文化前期遗存显示,龙山文化前期似乎还不及其主源的仰韶文化发达,既未见仰韶文化那样的地面式多间或套间的单元房或连排房,更未见仰韶文化那样的面积达300平方米以上、可能用于聚落宗教和议事等公共活动的原始宫殿式建筑。可是,仰韶文化是新石器时代中期中国境内最具先进性和生命力的考古学文化,且已有大量的考古发现和长期、广泛而深入的学术研究,其遗存显示仰韶文化晚期进入父权制部落社会。由仰韶文化直接演变发展的龙山文化前期,理当比仰韶文化进步。考古学界一般认为其“走到了文明时代的门槛之前”,虽有与考古发现不尽相合的实证之缺和估高之嫌,却也符合历史逻辑。

近半个多世纪、尤其是近30多年来,屈家岭文化有着相当丰富的考古发现。考古发现显示,强势发展的屈家岭文化,“其影响范围甚至深入到了仰韶文化的中心地区和黄河中下游各地”[8](P450),最终直接演变为新石器时代晚期后段较其更为发达的石家河文化。可是,其考古资料却未及全面细致地疏理、学术研究也未及广泛深入地展开。疏理屈家岭文化的考古资料,即可感觉到屈家岭文化“为长江中游地区文明的起源打下了坚实的基础”这考古学界的一般认识,显然对屈家岭文化认识不足而评估不高。全面细致地疏理屈家岭文化考古资料并对其进行广泛深入的研究,可谓中国史前历史文化研究的当务之急。

不同文化特质和传统的族群之间的冲突,强化了不同族群的分野。将考古资料对应文献记载的古史传说,屈家岭文化当为传说中“三苗”族群的创造,即考古学者指出的“以屈家岭文化为中心的三大阶段的原始文化,推测为三苗遗存”[24]。新石器时代晚期的中原龙山文化,则被学界一般认为是传说中以“五帝”为代表的华夏族群的创造。与屈家岭文化大致同时的中原龙山文化前期,则当为传说中炎帝、黄帝、颛顼时代的华夏族群的创造。文献中记载有“炎帝与黄帝之战”、“黄帝与蚩尤之战”等古史传说,反映的是炎黄时代发生在中原的华夏酋邦之间及其与异族酋邦的战争。或许由于华夏酋邦陷于战争而力量削弱,给了三苗酋邦北上的可乘之机。三苗酋邦占据江汉地区北部原仰韶文化先民的世居之地,又北上中原诸地建立聚落,势必与华夏酋邦发生冲突和战争。于是,中国原始社会南北族群之间数百万年基本相安无事的和平格局,因三苗酋邦的扩张而被打破了。其后,龙山文化与屈家岭文化后续发展的石家河文化的南北碰撞,就成为中国新石器时代晚期后段文化发展的突出表现;华夏酋邦联盟与三苗酋邦联盟的南北战争,便成了中国原始社会末年社会发展的重要内容。

参考文献:

[1]张绪球.屈家岭文化[M].北京:文物出版社,2004.

[2]中国科学院考古研究所.京山屈家岭[M].北京:科学出版社,1965.

[3]何介钧.长江中游新石器时代文化[M].湖北教育出版社,2004.

[4]长江流域规划办公室考古队河南分队.河南淅川黃楝树遗址发掘报告[J].华夏考古,1990(3).

[5]中国社会科学院考古研究所.枣阳雕龙碑[M].北京:科学出版社,2006.

[6]湖北省文物考古研究所,等.随州金鸡岭[M].北京:科学出版社,2011.

[7]卢德佩.湖北宜昌中堡岛发现原始社会群体器物坑[J].江汉考古,1994(4).

[8]任式楠,吴耀利.中国考古学·新石器时代卷[M].中国社会科学出版社,2010.

[9]杨权喜.邓家湾[M].北京:文物出版社,2003.

[10]贾汉清.论江汉地区二例相关的史前陶文[J].江汉考古,2003(2).

[11]贾汉清.从顾家坡墓地的发掘看史前时代文化交叉地带的部落冲突[J].华夏考古,2004(04).

[12]孟华平等.石家河遗址考古勘探发掘取得重要成果[N].中国文物报,2017-2-10(05).

[13]F·A·汉森.人口统计学在考古学中的应用[A].许志勇,译.中国历史博物馆考古部.当代国外考古学理论与方法[C].西安:三秦出版社,1991.

[14]袁建平.试论中国早期文明的产生——以湖南城头山地区古代文明化进程为例[J].中原文物,2010(5).

[15]河南省文物研究所等.淅川下王岗[M].北京:文物出版社,1989.

[16]北京大学考古系,等.石家河遗址群调查报告[A].南方民族考古第五辑[C].成都:四川科学技术出版社,1993.

[17]孟原召.屈家岭文化的北渐[J].华夏考古,2011(3).

[18]河南省文物研究所.河南考古四十年[M].郑州:河南人民出版社,1994.

[19]安徽省文物考古研究所.凌家滩:田野考古发掘报告之一[M].北京:文物出版社,2006.

[20]张敬国.凌家滩玉器[A].安徽省文物考古研究所.凌家滩玉器[C].北京:文物出版社,2000.

[21]浙江省文物考古研究所.良渚古城城内考古发掘及城外勘探取得重要收获[N].中国文物报,2016-12-16(08).

[22](美)摩尔根.古代社会(第一册)[M].杨东蓴,等,译.北京:商务印书馆,1971.

[23]严文明.华夏文明五千年,伟哉良渚[N].中国文物报,2016-12-2(05).

[24]俞伟超.先楚与三苗文化的考古学蠡测[J].文物,1980(10).