百年云冈

——二十世纪以来日本关于云冈石窟的文献概述

2018-04-03张希

张 希

二十世纪初,中国正处在“两千年未有之大变局”,风雨飘摇。而此时日本学者却已开始深入中国内地进行调查。1902年,日本建筑史学家伊东忠太来到山西大同考察辽金建筑,意外地发现了北魏时代的云冈石窟,并在其撰写的《北清建筑调查报告》[1]中提到云冈石窟与日本法隆寺存在诸多相似因素,对研究日本推古式造像有着重要意义。此后,诸多日本学者以及对云冈石窟有兴趣的团体个人等,从多角度对云冈石窟进行了记述、考察、研究,将云冈研究推向高潮,发表各类成果不计其数,引发了世界对云冈石窟的关注。

自伊东忠太发现云冈石窟,百年有余。从最初的洞窟编号,到如今的专题研究,日本对云冈石窟的审视愈加细致。目前关于云冈石窟的日文资料研究已有不少论文和译著,如科学出版社翻译整理的《云冈石窟》[2]、文莉莉撰写的《1938-1944——日本学者实测云冈》[3]、王雁卿译《云冈日记——战争时期的佛教石窟调查》[4]、张嘉伦译《大同石佛寺》[5]等,对于我们了解日本的云冈研究具有重要价值。李雪芹曾发表《百年研究回望》[6]一文,就日本学者的云冈研究进行了简要概述。但目前有关云冈日文资料的研究重点仍在水野清一、长广敏雄撰著的《雲岡石窟:西暦五世紀における中國北部佛教窟院の考古學的調査報告》[7]上,其余日文资料的挖掘,显得比较薄弱。纵观日本涉及云冈石窟的文献,仅二十世纪,即有论文近两百篇,专著两百余部,另有写真集、影像记录等非文字资料。本世纪的研究更是硕果累累。虽然其中相当数量的文献只是对云冈石窟有所提及,并非专门研究,但云冈石窟对于日本学者研究建筑史、美术史、佛教史等诸多领域所起的作用不言而喻。众多史料,内容庞杂,值得我们细致整理并研究。因此,本文着重从整体上介绍伊东忠太发现云冈石窟以来百余年时间中日本关于云冈石窟的调查研究状况,对其研究成果进行分类概括,并简略分析这些史料的价值和意义。

一、日本云冈研究之百余年时间轴

1.掀开序幕:二十世纪上半叶

日本学者对云冈石窟的研究自伊东忠太起从未间断。其后,常盘大定、塚本靖、松本文三郎、关野贞、木下杢太郎、木村荘八等通过实地调查的实证方法,或考古发掘,或采风猎奇,留下了珍贵的照片、游记、日记、拓本、绘图、调查报告等资料。这些资料涉及建筑、美术、考古、佛教、南北朝历史、遗产保护等诸多方面,从洞窟命名到分期探讨,修建原因到开凿过程,佛像特点到纹样装饰,风格源流到后期影响,石窟现状到保护措施,均有所涉及。

其中,集大成者当属水野清一、长广敏雄等自1938年至1944年历时7年调查撰写而成的《云冈石窟》16卷,共32本。该调查报告于1951年至1956年陆续出版,内含文字、拓片、实测图、图版以及英译全文,多方面反映了洞窟的实际情形。收录论文涉及云冈所处的历史地理环境、开凿石窟的历史背景、装饰纹样、调查概要、谱系、所展现的佛传雕刻、云冈与龙门样式对比、开凿者昙曜等,范围广泛,为后来的云冈研究奠定了扎实的基础。然而仓促之然,报告不免有遗漏之处,且其中部分观点经过进一步研究有待重新审视。

此外,这段时期的照片记录详尽,不乏具有较高收藏价值的作品问世。目前想要清晰地看到一些严重风化的洞窟局部,这些照片成为了重要参考。如1921年新海竹太郎、中川忠顺出版的写真集[8],附有手绘线条描绘标注的洞窟位置图解,序言中介绍了石窟为印度风格与汉化风格的结合。山本明、岸正胜二人曾拍摄的一组照片,也被收录其中。

游记、日记也是此阶段重要的资料之一。虽然在学术价值上稍有逊色,但当时云冈石窟的保存状况、当时的周边环境、日本学者调查期间的生活状态、实地测量的方法过程等,均在这些记录中得到了详尽展现,为我们了解日本学者的研究过程和二十世纪初期时云冈石窟的状态以及中日关系提供了参考。

2.继续探索:二十世纪下半叶

随着第二次世界大战的结束,日本不再拥有在中国进行实测调查的便利舞台,开始由实地研究转为对战前各类资料的整理研究以及佛教传播视域下的云冈石窟研究。佛塔形状、莲花纹样、藻井装饰、柱头样式、华盖形式、斗拱构造等,都是这段时期研究的热点。佛教的东渐、南北朝的佛教发展、北魏的灭佛兴佛、佛经的具体体现等,云冈石窟作为这些研究中必不可少的一个环节受到重视,日本学者对云冈石窟的研究视野更加广阔,审视角度更加多样。

这段时期最引人注目的是中日学者关于云冈分期的一场学术大讨论。宿白、长广敏雄、丁明夷等考古学者,跨越国别,历经多年,从各自角度出发,论证云冈石窟的分期,发表学术论文数篇。这场学术大讨论,刺激中国的云冈研究实现了大跨步进展。

3.推向纵深:二十一世纪

进入二十一世纪,云冈学已在世界上广受关注并涌现出大量的学者专家,日本学者依旧活跃,如八木春生、冈村秀典、石松日奈子、小森阳子等,从北魏佛教史、中日佛教建筑比较、南北朝史、遗产保护等多方面更加深刻地研究了云冈石窟,攻克了诸多难题。同时,他们也对前人的研究成果提出质疑并不断论证,如将云冈分期问题再次提出并加以讨论,用严谨的学术态度求取突破。在云冈石窟的研讨会中,也总有日本学者的身影,他们与中国学者的交流更加广泛。目前在有关丝绸之路的艺术转变、佛教流传等课题中,日本学者也常常用云冈石窟的佛像和纹样等作为旁证,将云冈石窟的研究意义推向更加深远的高度。

二、日本云冈研究之各领域诸成果

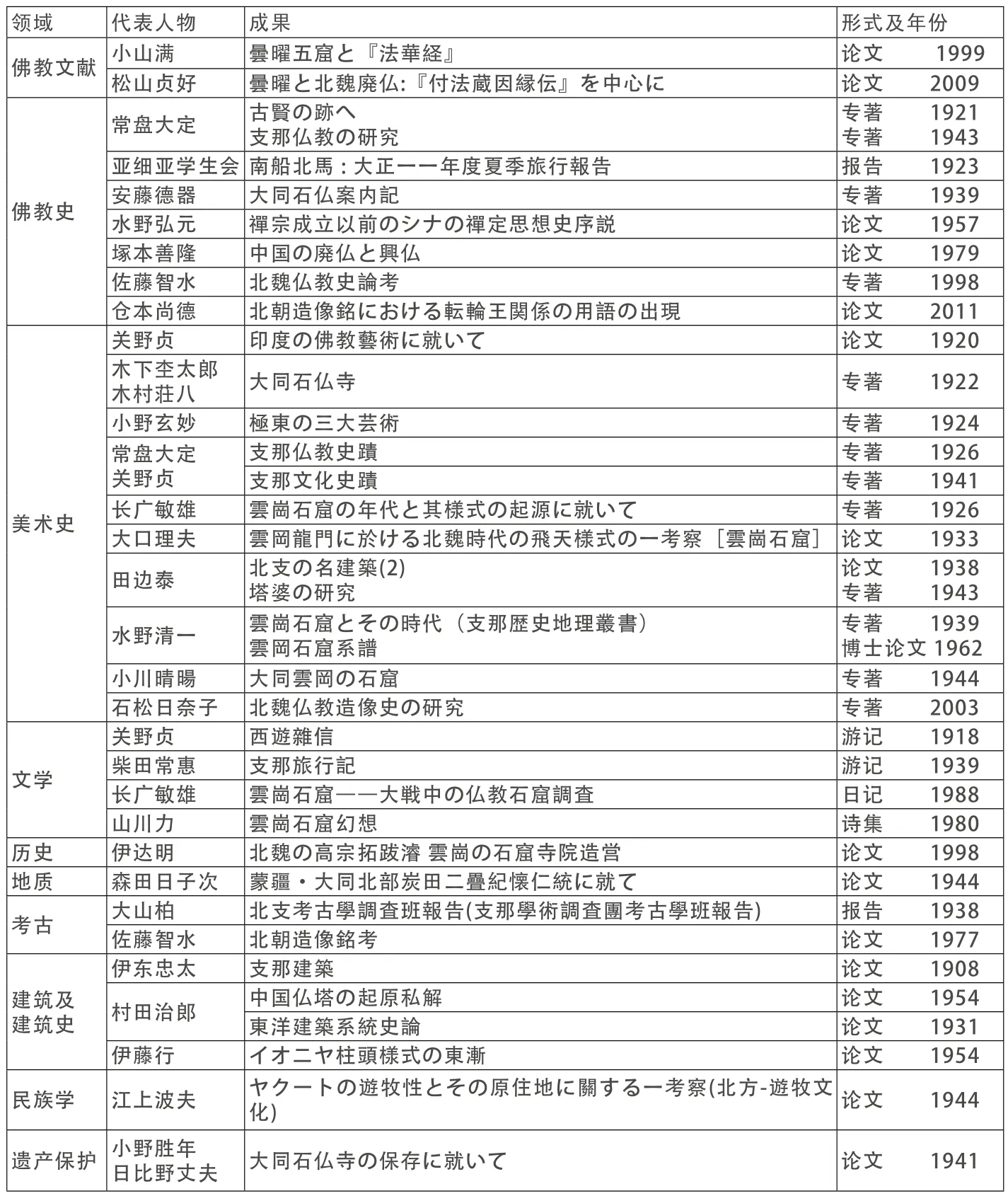

不同背景的日本学者以其各自独特的眼光,探究着云冈石窟,著述达数百种之多,既是对云冈这一学科领域的不断突破,也是日本占领大同期间的文化调查活动情况以及战后中日学术文化交流的一个缩影。这些资料围绕云冈石窟相关的各类学术领域,多角度多层次地展现了云冈石窟这座艺术宝库的迷人魅力。受篇幅所限,本文仅列举具有代表性的人物及其部分成果,制表如下:

佛教史、佛教美术、北魏史为研究重点且课题众多,相关争论也一直持续。常盘大定、大村西崖、松本文三郎、木村荘八、小野玄妙、塚本善隆、佐藤智水、石松日奈子等一批批学者,相继进行了深入考察,就洞窟编号、造像题材、风格源流、石窟形制等都做出了自己的阐释。

常盘大定是中国佛教建筑研究的先驱者,著有《古賢の跡へ:支那仏蹟蹈査》[9]《支那仏教の研究》[10]等。他和建筑学家关野贞经过多次考察确定了洞窟编号,将东部洞窟编为第1至4窟,中部洞窟编为第5至13窟,西部的昙曜五窟为第16至20窟。这些主要洞窟的编号一直沿用至今。[11]有趣的是,他们还对20个洞窟进行了命名,如第1、2窟为东塔洞、西塔洞等①其中将石窟命名为:东塔洞(第1窟)、西塔洞(第2窟)、隋大佛洞(第3窟)、大佛洞(第5窟)、大西面佛洞(第6窟)、西来第一山洞(第7窟)、佛籁洞(第8窟)、释迦洞(第9窟)、持钵佛洞(第10窟)、四面佛洞(第11窟)、倚像洞(第12窟)、弥勒洞(第13窟)、千佛柱洞(第14窟)、立佛洞(第15窟)、弥勒三尊洞(第16窟)、立三佛洞(第18窟)、大佛三洞(第19窟)、大露佛(第20窟)、塔洞(第21窟)。常盘大定,关野贞.支那仏教史蹟·第2集·評解[M].仏教史蹟研究会,1926.。

常盘大定、关野贞共著有《支那佛教史蹟》[12]《支那文化史蹟》[13]及相应的评解卷、解说卷,作为第一批踏上云冈石窟的日本学者,在尚未进行更深层次考古挖掘的情形下,与关野贞提出的很多观点直至现在仍被肯定。《支那文化史蹟》(解说)[13]中的《雲岡石佛と經典との關係》部分,是早期对云冈石窟佛教题材进行内容梳理的论证:

6窟入口上方浮雕所展示的《维摩诘》中的方丈会、蓭摩会,第1、2窟南壁左右雕有文殊和维摩,这一图像影响至龙门石窟,文殊维摩对坐已经成为北魏后期雕刻普遍的装饰图案。维摩诘经在鸠摩罗什东来前多用于促使识者觉悟,后经鸠摩罗什翻译后,更为盛行。其内容至北魏后期,已发展为常见的装饰图像。可以说,后来禅家之清谈,其胚胎期即在魏晋南北朝时代。二佛并坐、多宝塔等形象不胜枚举,出自《法华经》,可见北魏时期法华信仰已然兴起。太和七年铭中有“安养光接,托育宝花”,其上方刻有“观世音菩萨”、“大势至菩萨”等文字,与《无量寿经》中“诸佛告菩萨,令觐安养佛”呼应。第17窟、13窟的中尊为弥勒菩萨,且龙华树下的弥勒像屡屡出现,与《弥勒下生经》有关。第6窟、第1、第2窟有佛传雕刻,第12窟有三迦叶济度的内容,还有持瓶洒水、化作仙人等情形,这些应为《瑞应本起经》等经典中的佛传故事。四面佛柱,可以推测其是以《金光明经》为背景的。最初为四方四佛,后来发展为不仅是四方四佛,也有一方雕刻为二佛并坐。到了响堂山石窟则只有一方雕刻有佛,这应是追求变化的一种表现。第18窟腹部袈裟衣纹雕刻有千佛的本尊,以及第20窟背光上刻有许多小坐佛的大露佛,到底表现了什么呢?难道不是《华严经》的卢舍那佛或是《梵网经》的大中小释迦么?大露佛堂堂风采,与其说是释迦,不如说是卢舍那更为恰当。第18窟的三佛按照其他许多例证推论,应为释迦佛、弥勒佛、阿弥陀佛。但比起普通的释迦佛,与卢舍那更为相似。在龙门,有关于卢舍佛那的北魏时代的碑铭,那么此处说其为卢舍那佛也就不是什么奇怪的想法了。

当时,鸠摩罗什所译佛经必定影响甚广。从孝文帝寻找鸠摩罗什弟子继续译经,亦可见一斑。石窟背后的经典,虽然不只有鸠摩罗什所译,但大体基于他的译经。太武废佛,寇谦之参照鸠摩罗什所译经典,作成《云中新料戒》,将其引入道教,在相当数量的教会中做出尝试,虽然有了一定的基础,但最终以失败告终。今日看来,在朔北草原之边缘大同云冈,使鸠摩罗什所译的《维摩》《法华》等以此种宏大艺术的形式存在并普及盛行开来的,正是鲜卑拓跋族的北魏臣民,让人深感意外。

常盘大定和关野贞对洞窟编号的确定、造像题材的分析,奠定了云冈石窟研究的基础。

对云冈石窟造像风格源流的探讨,一直是日本学者热衷的课题。大村西崖认为,云冈佛像面貌、衣饰褶皱、佛像坐法、手印等,既非中国风格,亦非印度风格,而是拓跋氏理想中的大丈夫形象[14]。关野贞提出云冈石窟内外雕刻风格即所谓的北魏式,既是两晋时代的延续,亦是当代的发展,同时受到了印度笈多式的影响。与汉代留存至今的艺术遗物(汉画像石、石碑、铜器、陶器等)比较后可发现传统的汉民族固有艺术多少吸收过佛教中的犍陀罗元素并使其继续发展。北魏雕刻与犍陀罗雕刻虽大体相似,但细节上不同之处甚多。北魏时代的雕刻是两晋时期固有文化的发展与佛教传入后犍陀罗艺术结合基础上的进步,中国化倾向已十分明显。另外,北魏石窟雕刻也受到了笈多式的影响[15]。后又提到云冈石窟雕刻的佛塔是完全中国化的样式,难以找寻犍陀罗式的踪迹[16]。松本文三郎也主张云冈佛像源于笈多式[17]。木下杢太郎、木村荘八《大同石仏寺》[18]则对于松本文三郎所说云冈石窟完全是笈多式而丝毫无犍陀罗式的说法表示质疑,认为云冈既存在笈多式,也同时有犍陀罗式的影子。同书《大同美術中の犍陀羅分子》一篇补充到云冈风格是犍陀罗风格的延伸,也受到了中国本土的影响,是石窟寺的中国化。常盘大定曾写道:“成百上千的中国工匠造就了云冈石窟,这便是云冈石窟佛像和建筑中透着中国样式的原因。”[12]他认为云冈造像样式即推想北魏艺术的源流,是由于犍陀罗、萨珊艺术于两晋时代经由西域传入中国,又吸收消化了汉以来汉民族的传统样式,随着法显的往返以及与中印度狮子国、锡兰等的交流,东晋末期至南北朝伊始,又多少受到笈多式艺术的影响,所以造像雕刻技术进步异常。[8]而小野玄妙则在《極東の三大芸術》[19]中提出西方犍陀罗式以及经由西域传至中国的所谓大陆系统,为犍陀罗佛教艺术的演变。书中通过比较印度石窟、敦煌石窟北魏之前营造的石窟与云冈石窟的窟形、佛像菩萨像等的坐姿、衣纹等造像方式、造像题材、造像供养者所信奉的佛教经典、佛教艺术东渐的历史事实这五个方面,阐述了云冈石窟的造像为犍陀罗风格的演变与发展,经由西域而形成了大陆系统。梅沢和轩选取了窟内佛传雕刻壁画、菩萨像、大自在天像、天部像、佛像等进行分别介绍,并指出其风格为中国传统技术加之对西式的模仿融合[20]。伊东忠太的见解则是云冈中出现的爱奥尼亚柱头、哥林特式柱头、梯形龛楣等为印度、希腊、罗马、犍陀罗等外来样式,雕刻的屋檐、鸱尾、金翅鸟、一斗三升拱、人字坡等都是中国本土样式,亦是日本飞鸟时代建筑的根源所在[21]。牧野正己发现云冈石窟第二窟西壁,有希腊式忍冬纹装饰的佛塔与底座浮雕[22]。村田治郎也认为云冈石窟天井团莲文是希腊装饰风格东渐的证据[23]。伊藤清造在前人研究的基础上,解释了云冈风格的东渐,认为由希腊至波斯随后流传至印度与印度本土风格融合的一派与印度固有的风格的另一派传入中国后又与中国的风格相互融合,成为云冈的一种样式。再有中国本土的样式,为中国佛教艺术的另一种样式。这两类样式又传入朝鲜,形成了高句丽、百济文化,之后直接或间接传入日本,演变为日本推古式的艺术形式[24]。经过日本学者的大讨论,云冈石窟艺术源流之丰富,受到了中外学者的广泛关注。云冈与日本佛教造像的联系,也开始进入研究者的视野。

关于石窟开凿时间,也是研究的一个热点。伊东忠太发现云冈石窟时,推断云冈石窟寺由明元帝神瑞年间开始营造至孝明帝正光年间完成,历经七帝百余年[25]。关野贞在《印度の佛教藝術に就いて(西遊雜信四)》中提出石窟营造开始于公元460年的北魏高宗文成帝时期[15]148。木村荘八认为昙曜五窟的开凿为太安元年到和平三年这八年之间,并概括云冈初期中期后期洞窟的特点为初期较为简朴而象征性强,中期重装饰且形象丰满而自由独特,后期则稍有千篇一律之嫌[26]。安藤德器推测石窟开凿年代为和平元年开始,至孝文帝太和十七年即洛阳迁都的三十三年之间结束。还推测了十三窟是献文帝为高宗文成帝开凿,五窟、六窟是孝文帝为自己及皇太后开凿[27]。之后,长广敏雄与宿白几十年的争论尚未尘埃落定,吉村怜又提出了与二者皆不同的观点。他以如来造像衣着形式变化作为年代推移的标志,将460年至500年间的雕刻按照每十年一组分为四期,将以往认为480年以后才出现的中国式服制佛像的年代大幅度提前②文中将云冈分为四期:一期为460年至469年,第16窟至第20窟;二期为470年至479年,第5、6窟、第7、8窟、第9、10窟;三期为480年至489年,第11、12、13窟、第1、2窟、第4窟;四期为490年以后,有第3窟、第14窟、第15窟。吉村怜.雲崗石窟編年論--宿白·長広学説批判[J].国華,1990,(11):7-29.。但此观点在近现代佛教美术学者石松日奈子看来,还有待讨论。同时,八木春生将佛龛装饰雕刻中的藤座式柱头加以分类认为第9、10窟的藤座式柱头比481年开工建造的方山永固陵的同类雕刻还要早,从而判断第9、10窟的开始时间应在481年以前[28]。石松日奈子推测冯太后时期,昙曜因不满冯太后暗杀献文帝而被迫下台,昙曜及其教团力量逐渐衰微,又分析了石窟中出现的胡服供养人,对云冈中期的洞窟进行了进一步说明。认为中期前半段为470左右至483年,7、8窟和9、10窟以及11至13窟陆续开凿;483年为中期转换期,昙曜很可能在这个期间被迫出局,武州山石窟寺发生巨大的地位转换,从“国家和皇帝的特别窟”一变而成“一般僧众和民间信徒的大众窟”;中期后半段位484至494年,由留守的僧尼们惨淡经营了第1、2窟和5、6窟以及第3窟[29]。此观点引起了中国学者的关注,更深入的探讨仍在进行③文中认为种种考古学证据表明昙曜因为献文帝所重用而营建鹿野苑石窟,无形中卷入献文帝与文明太后之间的政争,从而遭到文明太后的排挤,大约在太和元年(477)至太和三年(479)之间便退出了政治舞台。陈开颖.北魏沙门统昙曜地位丧失的再探讨——兼与石松日奈子商榷[J].敦煌研究,2013,(5):114-119.。

另一个研究热点为云冈石窟开凿的历史背景及过程。《支那佛教史蹟·第2集評解》[12]对北魏太武帝废佛等历史事件进行了探讨:“发愿者为北魏昙曜,石窟开凿应在和平元年之后,寺名为灵岩。石窟开凿的动机有三:对太武灭佛的忏悔减罪,对北魏建国以来五位皇帝的追孝供养,从昙曜本人来看,通过《付法藏因缘传》的传播,祈愿佛法永远不灭。”后来,常盘大定在《支那仏教の研究》中补充到石佛背后所体现的的法华经、维摩经、华严经等展示了修建云冈蕴含的宗教思想[10]。安藤德器分析了石窟开凿时的社会背景,提到北魏除太武帝之外,社会上下皆是佛教的皈依者。中国与中印度交流频繁且当时造像流行以供养父母祖先乃至师长眷属等为初衷。石窟开凿背后隐藏的是昙曜及其弟子等护法恒久的热情[27]。塚本善隆厘清太武灭佛的始末,阐述其对云冈开凿工程的影响,考证了昙曜对云冈开凿的主持工作、对“佛图户”的利用情况及当时昙曜的译经活动[30]。藤井恵介补充到石窟开凿时为显示佛像的高大伟岸,选择在断崖处[31]。吉村怜对昙曜五窟中大佛所表现的北魏皇帝身份进行了再探讨,指出19、20、18、17、16窟分别代表道武帝、明元帝、太武帝、景穆帝、文成帝,并提出在开凿过程中由于20窟左侧岩壁坍塌,才导致17窟、16窟开凿在了18窟右侧[32]。佐藤智水认为云冈石窟反映的当时佛教特点为皇帝崇拜[33]。石松日奈子提出,北魏早期佛教可称之为“徙民佛教”,平城前期集中进行的徙民政策而推进的文化移植,使拓跋鲜卑族短时间内将都城改造成为佛教文化城市,并为之后云冈石窟这一北魏鼎盛期代表的佛教美术发展做出了重要贡献。法果明确主张把皇帝放在国家佛教体制的最高位置上,于是成帝复佛后,不断实现了皇帝崇拜的造像[34]。松本宪一则利用云冈石窟造像铭考证了北魏的国号,解读了当时的政治状态[35]。

佛教艺术流传至日本这一课题,日本学者经常将云冈石窟与法隆寺做对比研究。伊东忠太见到云冈石窟时就曾感叹云冈佛像与日本法隆寺金堂内壁画上的推古式佛像服装纹样相似,华盖的菱格装饰、底端挂铃、幕帘褶皱与法隆寺金堂内华盖高度相像,佛像背光上的飞天形状、线条、色彩与法隆寺飞天如出一辙,云冈石窟与法隆寺相似或有关联之处甚多,不能一一列举,实属遗憾[1]。中川武也提到云冈第9窟宫殿门的立柱与门楣为透雕唐草,与玉虫厨子完全一致[36]。饭田须贺斯认为三月堂(日本东大寺法华堂)的藻井倒莲花其原型可追溯至北魏云冈石窟的天井薄内雕[37]。上原和则利用云冈仿木造伽蓝结构屋形龛与唐草纹样与法隆寺玉虫厨子做年代考证,说明了玉虫厨子与法隆寺再建时期的时间差[38]。长谷川诚将云冈须弥座与法隆寺金堂作出比较,并利用云冈龙门的龛楣推测了法隆寺金堂本尊的原有龛楣形状[39]。

关于佛教装饰纹样,辻合喜代太郎曾对云冈石窟华盖装饰进行分析,并对圆形华盖、箱形华盖的装饰如幕、飞天、唐草等做出说明[40]。内藤善之就南北朝佛像光背火焰纹的出现进行梳理,认为云冈石窟20窟光背火焰纹为早期成立时期[41]。石窟开凿期间,具有忍冬纹特征的植物型火焰纹是为主流,后来变化为华美的光背装饰[42]。日本学者对于细节的研究执着而谨慎,很多方法值得我们借鉴。

此外,日本学者也常从大处着眼,运用地质、图像等的比较方法研究。如云冈与龙门的岩体结构分别为砂岩和黑色大理石堆积而成的岩层[43],二者飞天样式显示云冈西方元素体现较多而龙门中国化元素更胜[44],还有云冈与阿旃陀、巴米扬石窟的对比研究[45]。由此,云冈石窟被放在更大的视野中得到审视和解读。

除佛教和历史外,建筑、考古、民族、地质、文献等相关领域也受到日本学者的重视。他们感叹,要研究日本建筑,必须了解中国古代建筑,但木质结构留存不多,云冈石窟反而成为研究南北朝时期建筑样式的范例。云冈雕刻的支轮[46]、雀替[47]、额贯纵纹[48]等,都成为日本学者眼中值得深入研究的细节。有关石窟造像铭的考古研究也在一直进行。《云冈石窟》16卷中有《云冈金石录》,佐藤智水的《北朝造像銘考》[49],通过纪年铭分析了云冈造像供养人的身份为王公贵族、官吏,提出现存的无銘像可能是不善汉字的胡人所造。纵观造像铭体现的北魏造像年代的变化、造像铭祈求的内容、依托的佛经出处、背后的佛教信仰、所唱功德等印证了北朝佛教造像中体现的皇帝崇拜思想。民族学方面,江上波夫指出雅库特的装饰纹样忍冬纹与云冈的忍冬纹之间的传承关系折射出民族迁移带来的文化迁移[50]。地质学方面,森田日子次指出云冈石窟的岩石构成为侏罗纪上层云冈系紫红色页岩,中间夹层为厚约20米的白色粗粒砂岩[51]。文献方面有仓本尚德《北朝造像銘における転輪王関係の用語の出現》[52]等。

日本学者发现云冈石窟并认识到其价值,特别关注石窟的保护情况。早在1921年,新海竹太郎、中川忠顺就在出版的写真集《云冈石窟》[53]中表达了希望中日共同保护石窟,设立计划,永远留存这一东洋艺术的精华的愿望。1941年,《美術研究》发表了考古学家小野胜年、历史学家日比野丈夫共同撰写的《大同石仏寺の保存に就いて》[54]一文,二者曾与水野清一共同商讨过云冈石窟的保护,文中就云冈石窟的保护计划做了详细的介绍,笔者将其重点内容概括如下:

昭和12年秋,日军进入大同,即发布布告保护石佛。石佛艺术是飞鸟、白凤时期的佛教艺术源流之一,然而世人认同北魏艺术的伟大价值的同时,也痛感其现状之荒废。史迹保存具有重大意义。“晋北政厅”自自治政府时代起,已认识到保护石佛的重要性,逐步将保护事业具体化。去年花费巨万费用征收土地,转移居民,划定史迹区域,设置管理处,主要用于保护、观光、学术调查。在转移居民后又进行了排水、整地、整修外观等措施,完成了石窟保护的基础工程。同时,有人提议设立大规模大同石佛保存协赞会,以当今政厅为中心,呼吁内外有识之士促成此事。此事不单是蒙疆地域,在整个东亚来看,也是一项有意义的文化事业。

参加东方文化研究所对云冈的调查,目睹石窟荒废之现状,试在空闲之时拟定一份个人设想的石佛保存计划方案,意在唤起有关专家的指正,以达成一份永久的保护方案:

1.石佛寺现状及保护的必要性

影响石窟保护的有气候因素(风沙、少雨、降雪等),石窟东西各有一小谷(东为龙王沟),也多少带来破坏。并且,史迹保存要兼顾宗教礼拜、艺术鉴赏功能。

2.保护方案

①石窟群

(1)木构建筑:阁楼翻修,要注重美观,慎重挑选材料,力争还原。

(2)石刻建筑:风化开裂之处,用混凝土、石料加固,填入灰浆。但注意要保持石窟美观,尤其要考虑与岩石的伸缩比。

(3)其他:做好防雨、排水工程,石窟内地面要加固。佛像修补,色彩补绘时,拒绝劣质颜料,要有艺术良心和信仰以及对佛和文物的尊重。

②观光设施

(1)第一步:现存石窟群附近区域内要平整土地,植树造林,增加观光设施及管理处,设定风景保护区域(区域为以石窟寺为中心方圆4千米),征收石窟上方台上土地。

(2)第二步:风景保护区域内各类设施的充实。

此文对第1至20窟、西部的大部分小窟均起草了详细的保护方案。以当时的石窟现状为基础,窟内佛像如何修补,色彩如何恢复,木制窟檐如何翻修等,可谓是量身定制的保护方案。日本学者的调查报告往往会对石窟的风化状态、影响保存的因素进行说明并提出相应的方案,如《大同の都市計畫案に就て》[55]提出大同为交通要塞,气候适宜,少有疾病传播,四周有城墙,煤炭资源丰富,有云冈石窟等旅游资源,可在发展煤炭产业的同时开发为旅游城市。文革时期,也十分关注云冈石窟的命运,常进行资料汇报[56],后又提出了周边煤矿铁路运输对石窟的影响[57]。1973年,在周恩来总理的指示下,云冈石窟进行过一次大规模维修。1999年,随着申遗活动的进行,石窟内外环境得到了全面整治,铁路得以改道。我国对于云冈石窟的保护工作,恰好印证了日本学者保护意见的实际性和重要性。

综上,日本学者在百余年间对云冈石窟的研究解读非常全面。战时,他们利用便利的条件深入云冈进行实测,至今洞窟中还能看到日本学者当时留下的石窟标号。新中国成立到中日两国恢复邦交虽然经历了很长一段时间,但日本学者对云冈石窟的研究热情并未减退,反而随着《云冈石窟》16卷的陆续出版,在日本学界掀起了一股研究热潮。70年代以后,随着日本学界对中国魏晋南北朝时期的研究更加细微深入,北魏历史、北魏时期的佛教传播及其影响等受到更多关注,云冈石窟成为研究时不能绕开的佐证,为史学研究、佛教东传考证提供了绝好的案例。

回顾日本学者广泛的研究领域之余,我们不得不感叹其研究成果形式之丰富。论文、专著数百部,另有日记、游记、往来书信、诗歌等文学作品问世。还有珍贵的图像资料、拓本、手绘图。浜田青陵的《考古游記》[58]记述了伊东忠太在北京至大同尚未通车时,花费十余日从北京来到大同,且由于在云冈住宿不便,每日乘马往返于大同市区与云冈之间。山川力诗集《雲崗石窟幻想》[59]赞美了佛像,感叹了历史。山口蓬春的画笔描绘了石窟伟貌[60]。水野清一一行调查云冈时拍摄的照片难以全部体现在《云冈石窟》16卷里,至今数千张照片资料保存在京都大学人文科学研究所中。早在1934年,东方文化学院京都研究所就有了早期对云冈石窟的影响记录[61]。很多雕像在百年时间里受到风雨剥蚀,很多文献散逸无存,日本学者的这些文字或非文字资料,恰是云冈石窟在那一时期的定格。

三、日本云冈研究之背景浅析

日本学者关注云冈,既有个人行为,也有政府组织。尤其是20世纪上半叶,个人行为背后所反映的,是日本的国家计划。笔者通过日本对云冈石窟的调查研究,对其背后的原因进行初步探讨。

一是日本学者与西洋学者的争胜心理,刺激了日本东洋学的“自觉”。西洋学者称20世纪为“发现时代”,斯坦因(英)、沙畹(法)、喜仁龙(瑞典)等纷纷调查或掠夺中国留存的遗迹和文物。他们的考察动机,或是对东方文化的兴趣,对东方文物的觊觎,又或是向东方殖民的政治意图,这样的“东方主义”让从来认为自己才是东洋学的执牛耳者的日本感到震惊。日本学者开始对日本中国学进行反省,想要重新绘制亚洲的版图。他们思索以往局限于中国“本部”和重视“经史”的研究方法,开始了考古和田野调查。对云冈石窟的调查,便是日本学者研究东亚文物史迹的缩影。以下是日本汉学家后藤朝太郎的感慨,从中不难体会日本学者当时的心境:

吾日本民族以融合东西方文明、为世界人类的进步做贡献为高尚使命。东洋协会旨在阐明东亚情况、取得各民族间相互谅解、促进东洋固有文明发展。支那王朝几度变更,但支那文化的本体却千古一贯。达观而言,五千年的支那文化,为东洋文化,亦是日本的文化、我等的文化。但吾辈仅固守各自文化而不互相观察,加深了解。至今虽解读些许汉籍,但难以解读当今。所谓文化问题,不接触相互之间的生活内容,难成问题。若拘泥于书籍万能,则难将东洋人的生活作为研究对象,有重汉籍而轻实际生活之嫌。但活生生的文化仅在书籍上难以研究完全。吾认为,吾辈有必要参考实际社会生活,通过观察生活的外在现象而探究文化的内在真相。支那与日本两国之间多有误解,其原因便是互不知晓对方的真实社会生活。日本人对支那的记载,往往或偏重于政治、自然资源、经济等范围,或拘泥于汉籍等文字资料难有突破,又或专情于富豪贵族而忽略庶民百姓,关注于都市生活而无视乡村田野的民众生活,只注意珍奇事物而视日常平凡的人情习俗为等闲。总之,研究只局限于所谓的精华,对其认为的凡俗毫不涉猎。这种片面的研究方法、病态的态度,必然要根据时势的要求进行改善。[62]

常盘大定在《古賢の跡へ:支那仏蹟蹈査》也曾讲述自己巡礼之行的目的:

一方面,作为研究支那佛教史的学者,未曾在实地进行过调查。另一方面,不管现状如何,支那民族不可能永远沉睡。民族不灭,他日必将觉醒。不,现在正在走向觉醒。觉醒后,再回顾自己的文化,会呈现出怎样的状态?民国以来,这千古文明屡遭破坏。尽可能早一年进行有组织的整理研究,并非只是为了支那,也是为了世界的文化。

可见,日本学者的自觉,刺激了日本中国学的新兴趣和新探索,他们开始把视野放大到满蒙、西藏、新疆等中国边缘,云冈石窟当时便是满蒙地区的重要一站。

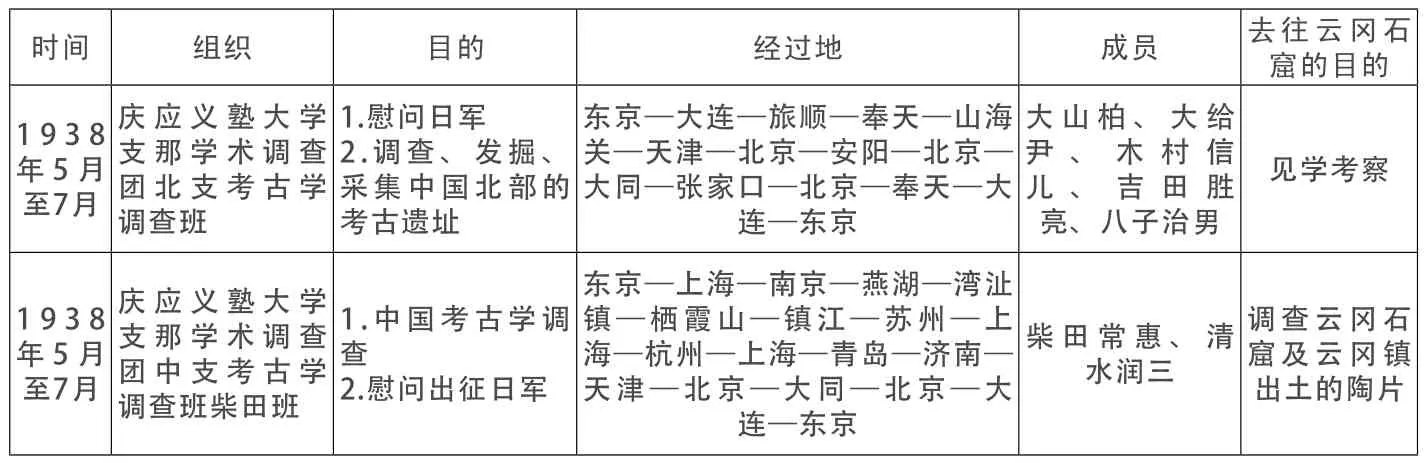

二是日本的对华政策,使得日本学者能够有组织地进行考察研究。以云冈石窟为例,除刊载研究报告和论著的学术杂志如《建筑杂志》《东方学报》《美术研究》之外,还有反映石窟状况及石窟调查活动、大同百姓在石窟周边生活情况的《北支》《满蒙》《满铁》《满蒙新闻》等。日本学者考察云冈留下的记录中也经常提到需要得到驻地部队和晋北政厅的协助。这些调查背后体现的是重要的现实意义,即为日本政府提供详细的文化情报,为侵略战争服务。以庆应义塾大学派出的对云冈石窟进行过调查的两个调查班为例,可见其进行文化调查的目的所在④此表依据1938年《史學雜誌》上发表的《北支考古學調査班報告》和《中支考古學調査班柴田班報告》制作而成。。

时间 组织 目的 经过地 成员 去往云冈石窟的目的1 9 3 8年5月至7月庆应义塾大学支那学术调查团北支考古学调查班1.慰问日军2.调查、发掘、采集中国北部的考古遗址东京—大连—旅顺—奉天—山海关—天津—北京—安阳—北京—大同—张家口—北京—奉天—大连—东京大山柏、大给尹、木村信儿、吉田胜亮、八子治男见学考察1 9 3 8年5月至7月庆应义塾大学支那学术调查团中支考古学调查班柴田班1.中国考古学调查2.慰问出征日军东京—上海—南京—燕湖—湾沚镇—栖霞山—镇江—苏州—上海—杭州—上海—青岛—济南—天津—北京—大同—北京—大连—东京柴田常惠、清水润三调查云冈石窟及云冈镇出土的陶片

调查结果反馈至日本政府之后,相应的管理保护计划便会出台,如大同都市计划案。学者的建议受到重视,晋北政厅和部队严密保护了云冈石窟。然而,无论学者们调查的目的是否与文化侵略有关,调查所反映的日本的扩张意识却是显而易见的。

三是进入战后阶段,中国政府组织的考古挖掘和中国学者力图追赶而上的学术氛围,加之中日学术交流的不断推进,使得日本学者的研究更为深化。战后进行的数次考古挖掘和整理,出土了大量具有重要意义的文物,引起了日本学者的关注。宿白《金碑》的发现,引发中日学者有关云冈分期的讨论。中国学者为了打破“云冈学在日本”的桎梏,不断探索。而中日交流不断加深,也促使日本学者结合中国学者的论述,从以往普查基础上进行的研究转为个别题目的深化研究。可以说,日本学者的调查推动了中国对以云冈石窟为代表的文物古迹的调查和保护,而当今中国考古发掘成果在全球化的影响下,也给日本学者寻求学术上的突破创造了条件。

纵观伊东忠太发现云冈石窟以来日本近一百二十年的学术历程,留下的资料卷帙浩繁,而这仅是关于云冈石窟。中国幅员辽阔,历史厚重,外国学者晚清以来调查中国的资料又何止于此。翻阅其中,我们回首百余年来中国文物古迹调查保护工作经历的风起云涌的同时,也不禁反思,外国学者尚且如此,我辈又该如何续写学术史,将云冈学推向巅峰呢?

张希 山西大同大学外国语学院

参考文献:

[1]伊东忠太.北清建筑调查报告[J].建筑杂志,1902.

[2]中国社科院考古所,京都大学人文科学研究所.云冈石窟[M].武汉:科学出版社,2014.

[3]文莉莉.1938-1944——日本学者实测云冈[J].中国文化遗产,2007,(5).

[4]长广敏雄.云冈日记——战争时期的佛教石窟调查[M].王雁卿,译.北京:文物出版社,2009.

[5]木下杢太郎.大同石佛寺[M].张嘉伦,译.南京:江苏凤凰美术出版社,2017.

[6]李雪芹.百年研究回望[J].中国文化遗产,2007,(5):80-85.

[7]水野清一,长广敏雄.雲岡石窟:西暦五世紀における中國北部佛教窟院の考古學的調査報告[M].京都:京都大學人文科學研究所雲岡刊行會,1951-1956.

[8]新海竹太郎,中川忠顺.雲崗石窟[M].东京:文求堂書店,1921.

[9]常盘大定.古賢の跡へ:支那仏蹟蹈査[M].柏崎:金尾文淵堂,1921.

[10]常盘大定.支那仏教の研究[M].常磐:春秋社松柏館,1943.

[11]李雪芹.关于云冈石窟编号的再思考[J].文物世界,2004,(1):61-64.

[12]常盘大定,关野贞.支那佛教史蹟[M].常磐:仏教史蹟研究会,1926.

[13]常盘大定,关野贞.支那文化史蹟[M].京都:法蔵館,1941.

[14]大村西崖.支那美術史彫塑篇[M].常磐:仏書刊行会図像部,1915.

[15]关野贞.印度の佛教藝術に就いて(西遊雜信四) [J].建築雑誌,1920,(4):26.

[16]关野贞.遼東の豕[J].建築雑誌,1922,(2):55.

[17]松本文三郎.支那仏教遺物[M].东京:大鐙閣,1919.

[18]木下杢太郎,木村荘八.大同石仏寺[M].东京:日本美術学院,1922.

[19]小野玄妙.極東の三大芸術[M].东京:丙午出版社,1924.

[20]梅沢和轩.六朝時代の芸術[M].アルス,1926.

[21]伊东忠太建筑文献编纂会.伊東忠太建築文献.第3巻[M].竜吟社,1937.

[22]牧野正己.建築史研究斷片[J].建築雑誌,1927,(12):49.

[23]村田治郎.東洋建築系統史論(其二) [J].建築雑誌,1931,(5):160.

[24]伊藤清造.支那の建築[M].大阪:大阪屋号書店,1929.

[25]伊东忠太.支那印度土耳其旅行談(第一回の下) [J].建築雑誌,1906,(7):401.

[26]木村荘八.美術講座[M].东京:成城学園後援会出版部,1925.

[27]安藤德器.大同石仏案内記[M].宝雲舎,1939.

[28]八木春生.雲岡石窟に見られる「籐座式柱頭」についての一考察[J].仏教芸術,1991,(7):28-66.

[29]石松日奈子.云冈中期石窟新论——沙门统昙曜的地位丧失和胡服供养人像的出现[J].姜捷译.考古与文物,2004,(5):81-92.

[30]塚本善隆.中国の廃仏と興仏[J].禅研究所紀要,1979,(3):129-145.

[31]藤井惠介.「大きなもの」と「小さなもの」[J].建築雑誌,1988,(9).

[32]吉村怜.天人诞生图研究·东亚佛教美术史论文集[M].卞立强译.上海古籍出版社,2009.

[33]佐藤智水.雲岡仏教の性格—北魏国家仏教成立の一考察[J].東洋学報,1977,(10):27-66.

[34]石松日奈子.“皇帝即如来”·昙曜·云冈石窟 北魏平城时代的佛教造像[J].筱原典生,译.紫禁城,2016,(10):83-91.

[35]松本宪一.北魏の国号「大代」と「大魏」[J].史學雜誌,2004,(6).

[36]中川武.玉虫厨子問題の再検討――建築的造形に見られる二つの特徴について[J].建築雑誌,1972,(4):389.

[37]饭田须贺斯.三月堂の「所謂天蓋」は天井の倒蓮華ならん[R].日本建築學會研究報告,1953,(5):179.

[38]上原和.玉虫厨子の作期について[J].美學,1958,(12):15.

[39]长谷川诚.法隆寺金堂釈迦三尊像の荘厳意匠について[J].駒沢女子大学研究紀要,1994,(10):101.

[40]辻合喜代太郎.天蓋及び其の装飾文様の考察(意匠·歴史) [R].东京:日本建築学会論文報告集,1956,(10):773-776.

[41]内藤善之.中国南北朝時代における光背表現の一考察[J].宗教研究,2015,(3):282.

[42]内藤善之.光背の火炎表現について:中国初期石彫仏を中心に[J].宗教研究,2016,(3):422-423.

[43]关野贞.西遊雜信一[J].建築雑誌,1918,(12):25.

[44]大口理夫.雲岡龍門に於ける北魏時代の飛天様式の一考察[J].美術研究,1933,(8):275-284.

[45]定方晟.バーミヤーンの仏教[J].東海大学紀要,1969,(12):25-44.

[46]村田治郎.支輪の名称と形の起原[J].日本建築學會研究報告,1955,(10).

[47]关口欣也.中世禅宗様仏堂の装飾細部4(持送·開口部) [J].日本建築学会論文報告集,1968,(11).

[48]田中淡.両層闌額と短冊形飛分:貫に関する一考案[J].大会学術講演梗概集,1972,(10).

[49]佐藤智水.北朝造像銘考[J].史學雜誌,1977,(10).

[50]江上波夫.ヤクートの遊牧性とその原住地に關する一考察(北方-遊牧文化) [J].民族學研究,1944,(1).

[51]森田日次子.蒙疆·大同北部炭田二疊紀懐仁統に就て[J].地質學雜誌,1944,(2).

[52]仓本尚德.北朝造像銘における転輪王関係の用語の出現[J].印度學佛教學研究,2011,(12).

[53]新海竹太郎,中川忠顺.雲崗石窟[M].文求堂書店,1921.

[54]小野胜年、日比野丈夫.大同石仏寺の保存に就いて[J].美術研究,1941,(1).

[55]内日祥三.大同の都市計畫案に就て[J].建築雑誌,1939,(11).

[56]铃木嘉吉.文物修理(主集中国建築の現状) [J].建築雑誌,1976,(1).

[57]秋山进午.内蒙古「岱海」での発掘調査:平成7年度国際学術研究報告[C].大手前女子大学論集,1996.

[58]浜天青陵.考古游記[M].刀江書院,1929.

[59]山川力.雲崗石窟幻想[M].朱鳥書屋,1980,(2).

[60]山口蓬春.山口蓬春自撰画集[M].日本美術新報社,1959.

[61]東方文化学院京都研究所調査映画フィルム[Z].北支遊記,1934.

[62]后藤朝太郎.支那文化の解剖[M].大阪屋号書店,1921.