美国21世纪CPS教育报告的课程结构设计及启示

2018-04-02言十

言 十

21 世纪 CPS 教育报告[1-2]基本按照工程教育专业认证体系,给出了计算机科学(基本包含国内计算类专业)、电气工程(基本包含国内电类专业)、机械工程(基本包含国内机械类专业)、土木工程(基本包含国内土木类专业)4个专业的本科4年课程计划。这4个专业在工科领域最具影响力,在国内本科教育中占很大比重。报告还给出了一个新专业——CPS专业的本科和硕士课程计划。课程计划采用模块式结构,每个模块给出了确定的课程门数。本文把这种模块与课程门数的关系称为“课程结构”。

不同于国内大学(不含港、澳、台,下同)仍然沿用计划经济时代形成的“层次结构”,即“基础课—专业基础课—专业课—毕业设计(论文)”,报告中列出的本科课程设置采用的是“模块结构”。两种结构相比较,表面上看只是形式上稍有不同,但实质却大不相同。

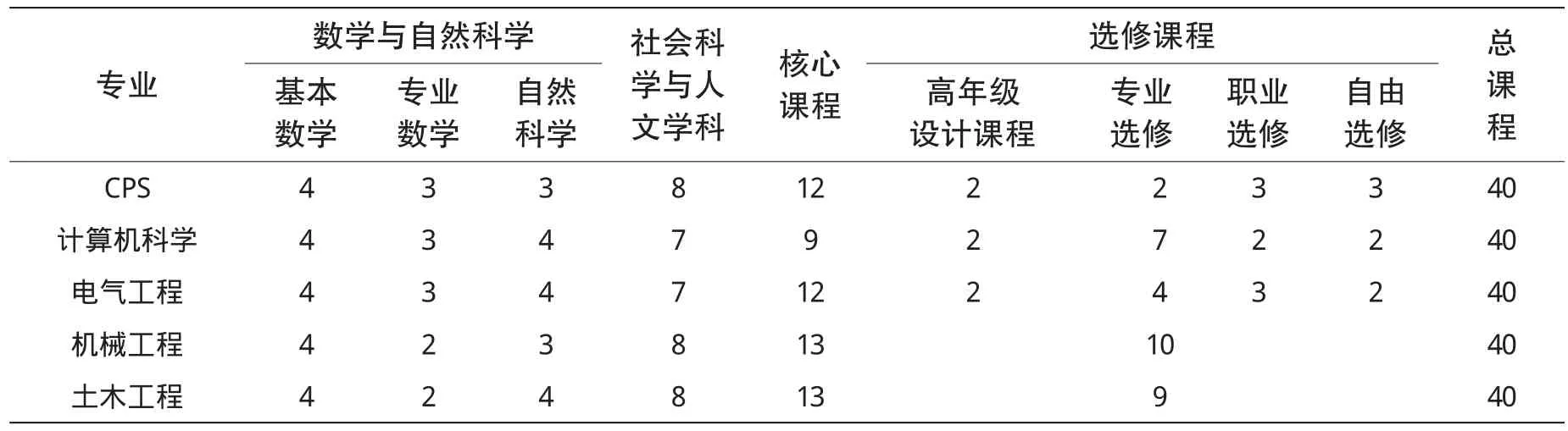

表1是对报告所列5个本科专业课程设置的一个统计,关注两个方面,一是课程模块,二是课程门数。

表1 课程模块与课程门数统计

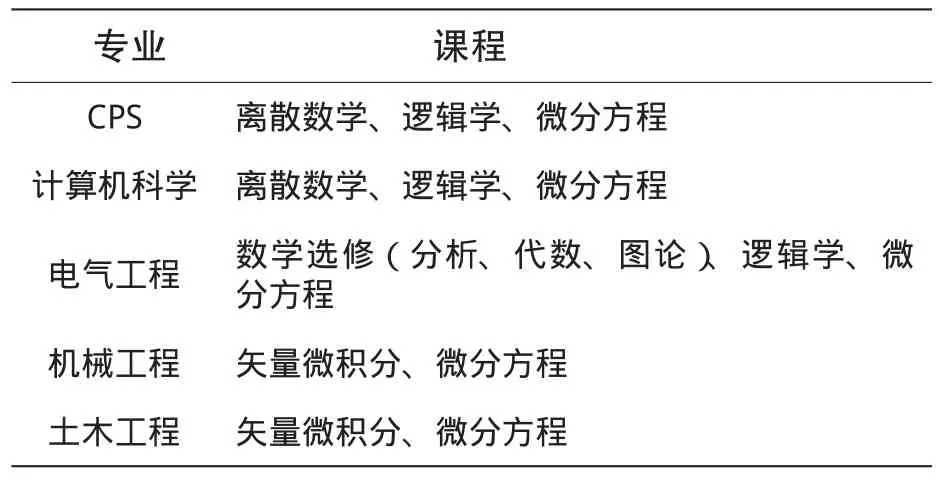

表1把报告中“数学与自然科学”模块的数学部分分解为“基本数学”和“专业数学”两个模块,是考虑了国内大多数学校课程设置的现状,便于比较分析。“基本数学”模块是指“数学与自然科学”模块中的4门课程:微积分I、微积分II、线性代数、概率与统计,5个专业完全相同。这与国内大多数大学的课程设置也基本相同。“专业数学”模块是指“数学与自然科学”模块中其他几门课程,各专业有所不同,与国内大多数大学的“工程数学”比较接近,见表2。

表2 “专业数学”模块课程设置

对于“高年级设计课程(senior capstone design)”模块,报告强调课程的行业参与及跨领域跨学科团队,包括工商管理。这类课程与国内的“综合设计”和“毕业设计”比较接近,但有很大不同。

“职业选修”课程模块对应报告中“面向特定行业,涉及社会、职业伦理”方面的选修课程模块,这类课程国内比较少见。对照我国工程教育专业认证规范,其中的12条毕业要求[3]有以下3条。

(1)工程与社会:能够基于工程相关背景知识进行合理分析,评价专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。

(2)环境和可持续发展:能够理解和评价针对复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。

(3)职业规范:具有人文社会科学素养和社会责任感,能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任。

显然,这一模块主要是为这3项毕业要求而设置的。以报告中所列CPS专业为例,明确这一模块的课程有以下基本要求:需要具备与特定行业相关的领域背景知识、知识产权意识、伦理学知识,可选主题有现代航空电子、汽车系统、机器人学知识、智能建筑物、智能交通、智能电网、医疗器械、空中交通管制和无人机,也就是说,这些课程要以特定行业为背景,培养学生的职业基本技能与职业操守。

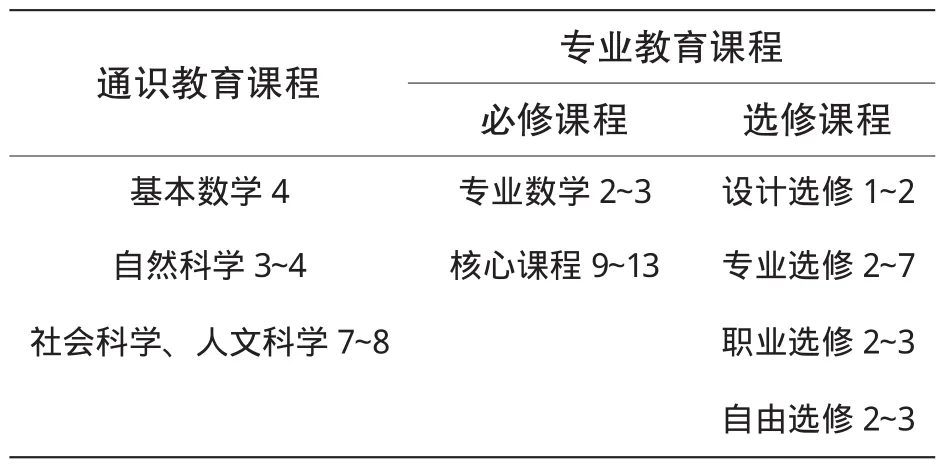

“基本数学”“自然科学”“社会科学”“人文科学”4个课程模块所含课程一般称为“通识教育课程”,而“专业数学”“核心课程”“设计选修”“专业选修”“职业选修”“自由选修”6个模块所含课程,一般称为“专业教育课程”。总结报告中的5个专业课程方案,可以看出,专业虽不同,但各模块的课程门数差别不大,特别是通识教育各专业的课程设置基本相同,体现了“通识教育”的特点,见表3。

表3 课程结构简表

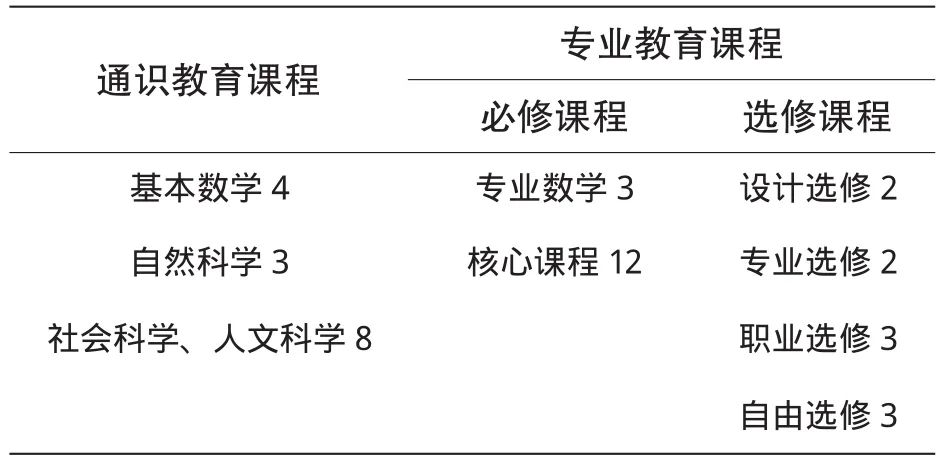

为了便于分析和说明问题,我们以报告中CPS专业为范例。CPS是新专业新方案,不同于其他几个老专业易受传统影响,因此,以CPS专业为范例,得到工科本科专业课程结构的基本参考范式,见表4。

表4 工科本科专业课程结构参考范式

以CPS专业为参考范式,可以得出以下结论。

(1)总课程40门。每一个专业4年的全部课程总数都只有40门,美国大学8个学期都开课,每年还有一个短学期,每个长学期学生修课一般都不超过4门。我们只有7个学期开课,4年课程总门数一般大大超过50门,所以每学期学生修课门数一般都在7门以上,多的一学期甚至超过10门。教师给学生上那么多课,实际上学生可能并没学什么。

表5 课程模块与认证规范

(2)通识教育课程15门,占总课程的3/8。

(3)专业教育课程25门,占总课程的5/8,其中,专业必修课程15门,占总课程的3/8;专业选修课程10门,占总课程的1/4。

通识教育与专业教育的学分数量边界是明确界定的,不互相挤压对方。通识教育重要性不言而喻,学生学习有成效是硬道理,不是靠不断增加学分数提高质量,也不应该随意挤压通识教育中的数学与自然科学课程。国内大学挤压物理课程,不修化学、生物等自然科学课程现象比较严重。学分数都要减少,但要求都在提高,课程教学模式不改革没有出路。

(4)课程结构简单,除了“设计选修”模块,没有刻意设置类似我国多数大学设置的复杂的所谓“动手能力”课程,所谓“创新创业”课程,但绝非美国的大学不重视“动手能力”的培养,而是恰恰相反。美国的教学模式更多的是强调“做中学、学中做”。国内多数大学都设置非常复杂的“实践教学体系”,实际效果并不好。很多大学的本科培养方案中还分出了“理论教学”与“实践教学”。所谓“理论教学”,绝大多数指的是课堂授课。把课堂授课等同于“理论教学”,显然是一个常识性的错误。我们的教学模式基本还停留在农耕时代的“满堂灌”模式,学生的实际能力提高有限。提高学生的实际能力,关键还是在于课程教学模式的改革,不是搞什么“理论教学”和“实践教学”,把系统知识的掌握与实际能力的训练割裂或对立,显然是错误的。

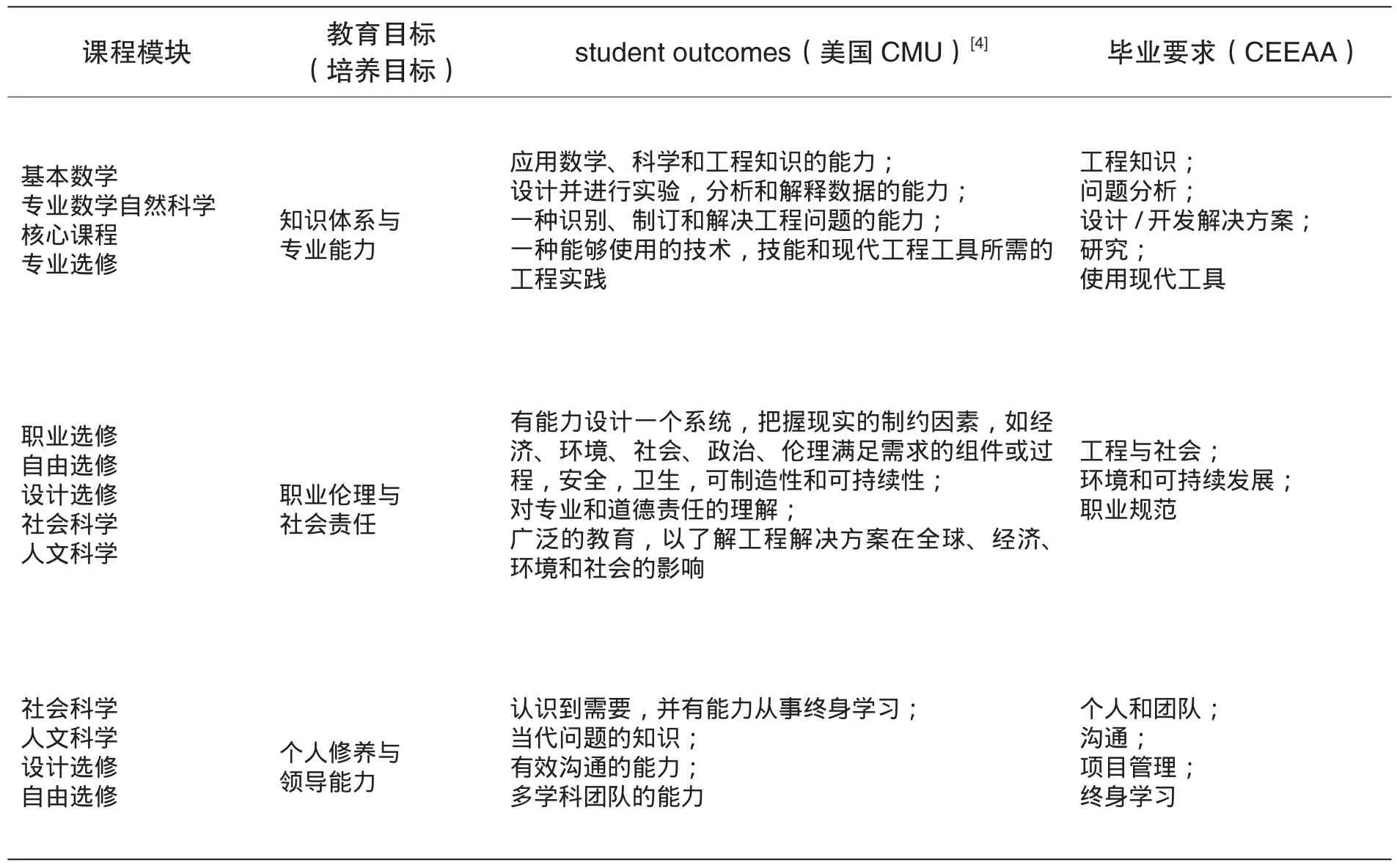

(5)报告基于工程教育专业认证体系,制订各专业的学士学位(本科)模块课程计划。表5总结了课程模块与教育目标(培养目标)及学生学习成效(毕业要求)的相互关联。

与国内大学相比较, “知识体系与专业能力”方面的课程设置和教学关注度最高,比重最大,而在“职业伦理与社会责任”“个人修养与领导能力”两个方面课程设置模糊,教学目标也很不明确。

报告的课程结构设计只给出了课程模块和各模块应设的课程门数,没有给出各门课程的具体学分数。

国内现在多数大学都实行“学分制”。我们不讨论到底什么是“学分制”以及怎样的教学运行才是真正的“学分制”,而只把学分看成课程的一个量化单位,学生毕业要求的一个“度量”。既然是一种“度量”,有一个公认的标准是很有必要的。国内目前的状况比较复杂,甚至可以说是混乱,也很少有对“学分”做出明确定义的学校,如毕业要求学分,从150学分到220学分的都有,学分数普遍偏多,有的同一个学校专业不同,毕业要求的学分数差异非常大。除了学分数偏多,课程的门数也偏多,有的学校学生一学期修读课程高达10几门,周课时有的超过40课时,而且都是课堂授课。

国外对“学分”的定义也多种多样,很难说哪种“定义”最好。关于“学分”数量的定义,国内外大学多数的规定是1周教学=1学分。1学分对应多少课时呢?这与学期制度有关。国内目前多数情况有两种: 1学分=18课时;1学分=16课时。

学分数量一般与学期制度有关。国内大学多数采用2学期制,每学期一般为20周。如果采用16课时为1学分,一般都安排16周为常规教学周,多数学校把一学期多出的4周用于“考试周”,或开设集中实验实践课程,效率不高,问题比较多,这反映出国内大学的教学运行管理还停留在“粗放模式”,离“精细化管理”尚有差距。

学期的问题比较复杂。国内普遍采用的是2学期制,也有3学期制的,还有4学期制的。国外大学的学期制也是多种多样,很难说哪一种学期制是最好的,但2学期制已越来越少,如日本近年来由文部省推动学期制改革,采用了4学期制度。

日本推行的新学期制,与美国的“学季制”有些类似。美国大学的学期制度分两种。Semester制: 每年 2个学期,每个学期 16~17周,其余时间分为寒假(4周)和暑假(14周)。Quarter制:每年3个学期,每个学期10~11周,其余时间分为寒假和暑假。美国的大学假期较多,一般都有14~18周。假期长可方便教师做研究,学生去打工。

为什么日本也在最近进行了学期制改革?我们认为这比较符合现在社会快节奏的特点。一个学期长达20周,确实已不太符合现代社会快节奏潮流。从另一个方面来看,由于教案“电子化”,课堂的信息量已是“粉笔+黑板”的好几倍,教学模式也朝着少授课、多实践、多互动交流的方向发展,一门课的学时(学分)数也没以前那么多,因此,改革2学期制势在必行。

纵观国外大学的学期制度,我们不难发现其学期普遍比我国的短,假期较长。这种学期制度比较符合现代社会的快节奏,也给教师和学生较大的自由空间。

国内大学现行的学期制度,是农耕时代的产物,因此,改革国内大学的学期制度势在必行。三大问题给我国学期制度设计带来困扰:由于中国传统文化——春节的特点,我国的春节每年日期都不同且跨度达20多天,最早的春节时间是1月22日,最晚的春节时间是2月19日,且相邻两个年度的春节时间变化大,无确定规律;南方酷暑和北方寒冬也给学期制度带来不便;非教师人员也要与教师和学生有一样的暑假和寒假。这3个“特色问题”导致每年开学日、放假日都在变化,这非常不利于教学的组织和安排,对国内大学的国际化也有不利影响。

这些中国特有的问题,使得我们无法照搬国外模式,因此,找到比较合理又比较符合国情学期制度,受到以下约束:学期要缩短,但有效教学时间不能少;课程要精简,但毕业要求不能降低;课程的课堂授课时数要精简,但对课程的投入和要求不能降低;民俗要尊重,气候要考虑。

按照以上基本约束,“两长两短”4学期制可能是一个比较合理的选择,即秋季学期,16+4=20周;春季学期,16+4=20周。每个教学年度的有效教学周共40周,寒暑假共12周。这与目前实行的2学期制在时间上没差别,因长短学期时间上是连续的,但这种改变首先是缩短了长学期的教学周,加快了教学运行的节奏,且短学期的安排具灵活性。

由于春节和气候的原因,无法采用如日本那样的4个等长学期。国内有的大学采用等长4学期制,每个学期为10周。因大多数课程一般都在3学分48学时以上,学期过短与课程教学规律相悖,导致课程教学过于集中,不利于课程内容的消化吸收。

以16周为一个长学期,对应1学分为16课时,或一个教学周为1学分,已经没有给传统的“考试周”留出时间。为何要取消“考试周”?因为课程教学应该“重过程”,而不是过分重“期末考试”。传统的“一卷一考”定一门课程成绩的教学模式是很不合理的,是农耕时代教学模式的产物,应该改革。不注重“教学过程”,也是当前国内大学期末考试舞弊成风的重要原因之一。

采用两长两短的学期制,第4年只有两长一短3个学期(第8学期毕业班无短学期),因此,得出本科4年的毕业总学分数:16×8+4×7=156。其中,通识教育约占毕业总学分的3/8,约58学分;专业教育约占毕业总学分的5/8,约98学分。这应该是本科毕业要求总学分数的上限。国内多数大学的本科毕业要求总学分数普遍都在170学分以上,高的超过200学分,且每学分基本是16课时,因此国内大学本科教学普遍存在总学分数过高、课程门数太多、学生课堂听课负担过重、课程教学效果欠佳等突出问题。

毕业总学分数如何规定没有依据、随意性非常大是国内大学本科教学最为突出的问题。国际工程教育专业认证的实质是用现代管理学的方法规范教学行为与过程,因此,每门课程的学分数、每个学分的课时数、毕业总学分数、年度的学期制度、有明确的规范是办学的基本要求。

采用“16+4”两长一短学期制度和学分制度,1学分16课时或1个教学周,本科毕业要求40门课程共156学分,其中通识教育课程15门58学分,占总学分的3/8,专业教育课程25门98学分,占总学分的5/8,是一个比较符合工程教育专业认证要求和适应工业时代教学模式的工科类专业的整体课程基本结构。

参考文献:

[1]The national academies of sciences engineering medicine[EB/OL]. [2017-11-16]. http://www.nap.edu.

[2]言十. 美国 21 世纪 CPS 教育报告简介[J]. 计算机教育, 2018(1): 2-9.

[3]中国工程教育专业认证协会. 工程教育认证标准[EB/OL]. [2018-01-11]. http://www.ceeaa.org.cn.

[4]Carnegie Mellon. University[EB/OL]. [2018-01-11]. https://www.cmu.edu.