沙漠奇遇

2018-04-02罗索霍瓦茨基

文/(俄)伊·罗索霍瓦茨基

每种生物都有自己的时间、自己的空间和自己的生命期限。一秒钟之内,地球运行一定路程,风儿掠过一定距离,蚂蚁爬过一段小路。

//01

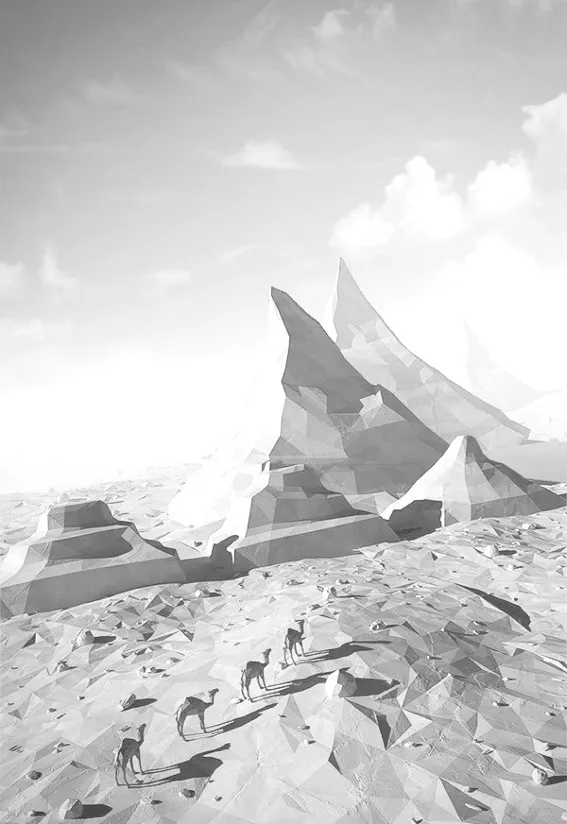

起伏的地平线上残留着一抹血红,夕阳西沉,绽射出几束长长的余晖,和大地告别。

考古学家米哈伊尔·葛利戈里耶维奇站在巨大无比的两座雕像脚边,他环顾四周的沙丘,隐隐地感到:这儿有什么东西发生了变化。究竟是什么呢?他却无法确定。惶恐不安的感觉占据了他的心头。米哈伊尔那稍稍绷紧的瘦削身材比起被风吹得粗糙的褐色面庞来,要显得年轻些。他脸上有一双疲倦得过于安详的眼睛。但这双眼睛一盯住两座雕像,立即变得神采奕奕、炯炯发光。他端详着巍巍耸峙的雕像,竭力回忆当时的情景。五年前,正在准备学位论文答辩的米哈伊尔有机会参加沙漠考察队,实地考察将对他的论文有很大帮助。在前往沙漠古城遗址的途中,米哈伊尔和另外两名考察队员因掉队而在沙漠中迷了路。就在这时候,他们偶然在沙丘之间发现了这两座雕像。那男人雕像的身材比女人雕像略微高些。米哈伊尔清楚地记得,那两座雕像的脸是用粗线条雕刻出来的,几乎分辨不出鼻子,也看不清耳朵,宽阔的嘴巴只是一个窟窿。

一对轮廓分明的眼睛在整个脸上显得异常突出,极不协调,菱形的瞳仁、虹膜上的青筋,以及直愣愣的梳状睫毛十分醒目。

雕像的身材很不匀称,甚至令人感到诧异:躯干和胳膊很长,两条腿却又短又细。考察队员们争论不休,却不能确定这两座雕像属于哪一种文化、哪一个时代。

米哈伊尔无论如何也忘不了自己乍一看见雕像的眼睛时的感受。他呼吸急促,呆若木鸡,无法把视线从这对眼睛上移开。他受着某种莫名其妙的外力的驱使,伸开双臂,像梦游似的向雕像走去,直至他的胸口撞到一座雕像的腿才停住,他感觉到他的大腿被什么东西灼了一下。他将一只手伸进口袋,不禁“哎呀”一声惊叫起来,他的黄铜烟盒滚烫滚烫的,仿佛在火上烤过一样。

米哈伊尔定了定神,朝四周扫了一眼。历史学教授两眼瞪得像铜铃,臂膀紧贴着身子,纹丝不动地愣在那里,看上去比雕像更像雕像。就连一向对任何事物都不以为然的费多罗夫也承认,他在这儿“感到有点不太自在”。费多罗夫还偷偷干了一件考古工作最忌讳的事情。他从女人雕像的脚上敲下了一小块标本,打算带回实验室进行研究,以确定这些雕像取材于什么物质。这种物质显然不同寻常——它有着某种涡形的纹路,表面还蒙着一层天蓝色的液体。

//02

几天之后,一架飞机发现了迷路的考察队员。在飞往列宁纳巴德时,米哈伊尔他们立下了早日重返沙漠研究这些雕像的夙愿。

可是不久,伟大的卫国战争爆发了。米哈伊尔上了前线。

历史学教授在圣彼得堡被围困期间与世长辞了。费多罗夫也在一次实验室爆炸事故中罹难。爆炸正是在他研究那块雕像物质时发生的。一位实验室的助手断定,肇事的祸根就是那一小块物质。他说,那东西犹如一种活性极强的酶,能加速一些反应,延缓另一些反应。正由于这个原因,引起易燃物质猝然起火、爆炸。

战争结束后,米哈伊尔恢复了以往的生活,他打算重新开始那些原先没有完成的研究,当然首先是要去探究那两座雕像的奥秘。米哈伊尔得知,在这之前曾有一支小型考察队到发现雕像的沙漠里去过,但没有找到雕像,也许它们被流沙覆盖了。

米哈伊尔很快组织了一支新的考察队,从列宁纳巴德启程向沙漠进军。

米哈伊尔头脑中有一个不太肯定的设想:也许某个时候曾有一艘宇宙飞船在沙漠中着陆,也许是飞船中有理性的生物留下了这些雕像,作为到过地球的标志。这种假设对雕像的奇怪模样、对构成雕像的神奇物质,以及对其他许多问题都能作出解释,但也并非无懈可击。

考察队的一架飞机终于在沙漠上空发现了寻觅已久的雕像。现在米哈伊尔正站在雕像面前。

落日尚未全部从地平线上隐去。天地尽头,沙砾似乎正在熔化,形成一条奔腾的火龙。一阵风吹过,沙子簌簌作响。

只有雕像仍旧纹丝不动地站在那里,仿佛比这沙漠更缺乏生气。整整五年,它们就这样一动不动地矗立着,狂风泄怒于这些高大的障碍,从四面八方侵蚀它们。时光像沙子一样从它们身边流逝,带走人间的欢乐和痛苦。但米哈伊尔总感觉这儿发生了某些变化,却又说不出变化在哪里。为此,他既感到生气,又有些惶惑。他从口袋里掏出钱夹,取出一张照片,那是五年前他在雕像前的留影。这是怎么回事啊?这不可能!不可能!

//03

米哈伊尔把目光从照片移向雕像,然后移回照片。照相机是不可能出差错的,莫非是他的眼睛看花了不成。他走近一些,又退后几步。不,眼睛并没有看花。照片上,那座女人雕像笔直地站着,两手下垂;而眼前,她已改变了姿势:两膝微屈,一只手伸向脚边,伸向被敲掉一块的那个地方。而那座男人雕像则向前跨了一步,朝那女人雕像侧过半边身子,仿佛在庇护她,右手伸向前方,握着一件武器一样的东西。

这一切意味着什么呢?对米哈伊尔来说,周围的一切都已荡然无存。他的脑海里除了雕像,再没有其他任何事物。

他两眼闪闪发光,被太阳晒成褐色的脸上泛着淡淡的红晕。他学过的知识在他记忆的屏幕上一一闪过。大象可以生存几十年,而某些种类的昆虫只能活若干小时。但是,如果对某只大象和某只昆虫一生的动作分别进行统计,结果表明,它们的数量几乎是相等的。新陈代谢和生命持续的时间并不固定,它们因物种而异,差异幅度极大。例如葶苈属植物的全部生长过程在五六周内即可结束,但红杉属植物能生长几千年。

一个中心思想已经越来越清晰,越来越明确。即使就地球上的生物而论,其生命的基本过程持续的时间也相去极远,以致一种生物与另一种生物相比,差异就像一天与十年或一百年相比那样悬殊。老鼠把食物全部消化掉,至多不过需要一至一个半小时,而蛇却要几个星期。某些细菌的细胞每隔一两个小时就发生分裂,而许多高级组织的细胞却要好几天才能分裂一次。每种生物都有自己的时间、自己的空间和自己的生命期限。对动作迅速的蚂蚁来说,软体动物简直就是化石。

两座雕像仍旧纹丝不动地矗立在那儿,但米哈伊尔已经领悟到这种静止不动只是一种假象,这根本就不是什么雕像,而是来自其他行星,来自另一个世界的生物,他们由另一种材料构成,他们有自己的时间。我们这儿的一百年,对于他们来说,只不过是一瞬间。显然,他们那儿非生物界的运动过程,也是按照另外一种节律,一种较慢的节律进行的。这个女人感到脚上疼痛,对此作出反应,这竟用了五年时间;那个男人则用了五年时间才向前跨了一步。

在这五年时间里,米哈伊尔经历了漫长的生活历程,他结识了一些朋友,也失去了一些同志,他对自己有了正确的认识,并在战火中体验到了爱和恨。他经受了千辛万苦,尝到了痛楚、绝望、欢乐、悲伤和幸福的滋味。

而这些生物的神经脉冲缓慢地沿着他们的神经系统向前传送,向那女人发出疼痛的信号,向男人发出危险的信息。这些年来,那妇女一直在把手伸向感到疼痛的地方,那男人则在抬腿,以迎着危险再跨前一步。这似乎令人难以置信,但米哈伊尔非常清楚,自然界一切都有可能发生,它千姿百态,变幻无穷。

//04

米哈伊尔的脑海里一下子涌现出许多问题。那男人拿的是什么样的武器?它的杀伤力强吗?要过多少年那男人才射击呢?但他很快认为这些问题是多么无足轻重,地球上的居民要对付这些天外来客是轻而易举的,他们可以击落那男人手中的武器,也可以用钢缆把这些生物捆绑起来。谁的时间推移得快,谁就能取得胜利。

米哈伊尔考虑的是怎样去和这些天外来客交往?怎样去了解他们的故乡,并向他们介绍地球?要知道,今天向他们提出问题,要过几十年才能为他们所理解;等他们对此作出答复,那又要过去几十年、几百年。何况,地球居民和天外来客要取得最起码的相互了解,也必须提出许多问题,这样就需要几千年时间。而这些由祖先提出的问题,对后人失去任何意义,他们又将提出自己感兴趣的问题,这样又要几千年时间。米哈伊尔不敢去考虑自己的生命期限。它是多么微乎其微,转瞬即逝,如同沧海一粟,他却把它看得如同整整一个时代。他知道他的时光并未虚度,他将留下他的事业,他打开了新的历史篇章,他领悟了从前不能想象的事情,他识破了雕像的奥秘。

米哈伊尔思潮澎湃,他知道他的忧虑是多余的。地球居民一定能找到与天外来客交往的办法。那些今天还办不到的事情,明天一定能够成为现实。而他的生命则和其他所有人的生命一样,不会受任何期限的制约,而是由各人自己来决定的。

有的人生活得毫无价值,庸庸碌碌,另一些人却生活得高尚伟大,多姿多彩。“瞬间”这个概念是非常相对的。人生的一秒钟并不是钟表的“滴答”一声这么简单,而是指人在这一秒钟内所做的事情。这一秒钟可以是无所作为,也可以具有划时代的意义。一秒钟之内,地球运行一定路程,风儿掠过一定距离,蚂蚁爬过一段小路。人可以根本不介意一秒钟时间,也可以用一秒钟按动电钮,将火箭送入太空;可以无聊地打个呵欠,也可以发现一条新的自然规律。时间是自然界的万物之主,而人则是自己时间的主人。

沙漠尽头火红的地平线正渐渐暗淡下去,一堵墙垣似的火烧云已隐没在沙丘后面,唯有一长束橘红色的余晖告诉人们,太阳是在这儿被不可抗拒的时间送走的。