公共选择背景下个体的选择困境

2018-03-30钱清逸

钱清逸

摘 要:19世纪30年代,西方资本主义国家爆发了严重的经济危机给整个社会的稳定和发展造成了深刻的影响,一个显著的特点就是市场经济的权威性受到了动摇。于是,在纯粹的自由市场经济中受到挫折的西方经济学界转而向“国家干预”的福利经济学和凯恩斯经济学寻求新的出路。然而,仅仅转变市场层面的措施并不能直击问题的根本,经济问题此消彼长。此时,面对西方国家经济的周期性混乱问题,西方社会就迫切需要对其政治层面的集体决策问题引起极大关注,公共选择理论就是在这一背景下产生的。但是,随着政治社会的复杂化,公共选择理论也不再成为解决决策问题的万能灵药,而出现了个体在面对选择时可能会遭遇的困境。

关键词:公共选择;布坎南;无知;集体非理性

中图分类号:D07 文献标志码:A 文章编号:1002-2589(2017)09-0079-02

在公共选择理论诞生之初,邓肯·布莱克、詹姆斯·布坎南和肯尼思·阿罗就已对这一领域有了一定的研究,并分别发表了研究成果——《论集体决策原理》《政府财政的纯理论》以及《社会选择与个人价值》,这可以说是关于公共选择理论的最早文献,也是基于此,他们三人成了公共选择理论的代表人物。

在布坎南看来,个人在面对选择时存在三种截然不同的情况,在第一种情况下,个人作为一个私人的、自主的单位,他对于自身行为给别人造成的影响是全然不知的,当然他也不了解别人对自己施加的影响。在第二种情况下,个人以一个确定的当事者的身份为一个共同体行动,但在更多情况下个人是独立于共同体之外的,也就是说,选择所造成的任何利益和损失都不用由做出决策的人来承担,而是由受众承担。在第三种情况下,个人作为群体的单个选择者,单个人的选择合成某个集体决策。而公共选择理论所要探讨的即为第三种情况——当个人参与集体决策时的选择。

一、公共选择理论概述

公共选择作为一种理论,它是在把经济学家的工具和方法扩大应用于集体的或非市场的决策过程中。因此,这个理论本身存在着两个十分关键的要素,一是它与经济学类似,研究的是一般化的交换行为,二是有关个人行为的经济人假设。

从第一个层面来说,人们在政治上的相互作用在一定程度上像复杂的交换过程,在这个复杂的交换过程中投入的是个人评价或个人偏好。当这个过程本身被看作是将可能分散的个人偏好结合或并入一种结果模型的手段时,人们的注意力就必然或多或少地被引导到这个相互作用过程本身,而不是被引到对结果本身的某些先验评价上。所以,公共选择观点直接导致人们注意和重视规则、宪法,以及对宪法的选择和对规则的选择。政治上的公共选择观点会直接引导人们更趋向采用改革的方法。

其次是经济人假设,按照这种假设,个人是为追求效用的极大化而行动的,因此每个人在进行选择行为时都带有明显的符合自身最大利益的偏好,一直到他们遇到抑制为止。

二、公共选择理论下的困境

公共选择理论一经提出,就在理论界引起了重大反响,因为几乎所有的政治问题和社会问题都可以看作是由不同的人组成的群体进行决策,因此,对这一理论的研究具有普适性。同时,大量的事实也表明,利用公共选择理论进行分析,的确可以提高决策的科学性,也可以避免很多决策过程中的盲点和失误。可以说,公共选择理论给民主决策、科学决策提供了良好的经验借鉴。

然而,随着政治生活的复杂化,公共选择理论不再作为一个解决公共决策的万能公式,公共选择面临的困境正在日益显露。笔者认为,公共选择可能出现以下两种困境,其一是“合乎情理的无知(布坎南语)”,其二是“个体理性导致的集体非理性”,这是两种动机完全相反但结果却意外地十分相似的情况。

三、“合乎情理的无知”与“集体非理性”的动机比较

“合乎理性的无知”与“个体理性导致的集体非理性”一样都是由公共选择的理论框架延伸而来,但区别是,产生此二者结果的动机却完全不相同。由于个人作为整体的一个部分进行选择时,既不承担决策的责任,也不承担行为效果的归宿,因此,出现“合乎理性的无知”或“个体理性导致的集体非理性”的困境也在情理之中。

(一)合乎理性的无知

布坎南认为,不论是在私人场合还是在当事人选择的场合,个人在选择时都知道,当他在一组可供选择的行动中选取一种行动程序时,这种被选取的行动程序是会被付诸实施的。但是,在集体选择的条件下,这种联系中断了。也就是说,除了非常罕见的特殊情况外,一个人作为这一群体当中的一名投票者,他对结果施加的影响是很小的,而且,投票者的基数越大,单个投票人的作用就越小。举个例子来说,N+1个人对A和B两套方案进行选择,出现了下表中的情况。

根据少数服从多数的原则,从投票结果来看,最终这组人选择的是A方案。但事实上,选择A方案的N/2+1个人是出于“选A选B都无所谓,那就选A吧”的随意心态,而选择B方案的N/2个人是基于对两种方案的反复比较而做出的慎重决定。这就会使最终的決策结果陷入一个极度尴尬的境地——被选择的方案反而不是最佳方案。而且,只要不发生收买性的支付,通常情况下的投票规则不太可能把这种不同的偏好强度协调起来。此外,选择A方案的投票者也不会发生自发性的偏好偏转,因为出于各种原因,选民中没有一个人会认为自己那一票是起决定作用的,尽管他的决定确实与选举结果有过直接关系。

从动机来考虑,出现这一情况的原因在于投票者对于投票行为的敷衍。由于在这种投票机制中,投票者的偏好表达与结果选择之间并没有直接联系——换言之,投票者的偏好表达不能充分地体现在结果选择中。因此,参与投票个体的任何想要了解不同选择方案的性质的动力与刺激力都会化为乌有,投票者不免会采取敷衍的态度和轻浮的举动。这在某些代议制国家的基层代表选举当中颇为常见,选民往往抱着完成任务的态度,将自己的选票随意地投给被选举人,而并非是因为该被选举人实至名归。

(二)个体理性导致的集体非理性

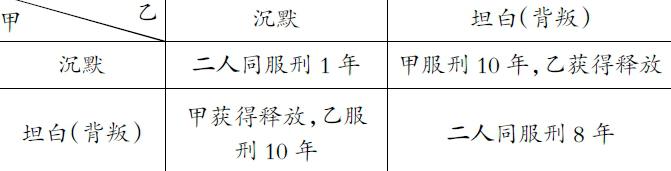

个体理性导致的集体非理性集中出现在直接民主的决策过程当中,准确来说,直接民主中的公共选择是公共选择理论的一个分支,对于这一问题的研究,肯尼思·阿罗提出了“阿罗不可能定理”。他认为:在排除了人际间效用比较的可能性之后,我们考虑从个人口味得到社会偏好的方法,如果要求这些方法既要令人满意,又要在一个相当多样的个人排序的集合上有定义,那么这种方法必然要么是强加的,要么是独裁的。简单来说,个体理性常常导致集体非理性。也就是说,每一个投票者都是一个理性的经济人,但是,他们最终投票产生的决策很可能不是最佳方案,甚至还可能选择了最坏的方案。这里用最为经典的囚徒困境模型(如下图)对这一现象的动机进行说明。

这场博弈当中,甲、乙是被关在两个不同房间中的囚犯,他们之间不能进行沟通。此时。每个人面对两种选择,沉默或者坦白。二人同时沉默,则各服刑一年,二人均坦白,则各服刑8年,一方沉默另一方坦白,则沉默者获刑10年,坦白者无罪释放。而甲乙两人进行选择的动机在于使自己尽可能减少服刑的时间。以甲为例,因为当他选择沉默时,他有50%的可能获刑一年,也有50%的可能获刑10年;但当他选择坦白(背叛)时,他有50%的可能获得释放,也有50%的可能获刑8年,两相比较之下,背叛是他利益最大化的选择。而对于乙来讲也是同样。因此,最终两人的选择会产生同时背叛的结果,而这也恰恰是最坏的结果。

在公共事务的决策上也是同理,投票者做出某一选择的动机在于实现自身利益的最大化,而且这是投票者基于对多种选项进行仔细分析和比较的结果。但往往由于每一个投票者都希望自身的利益得到最大化的实现,反倒使决策结果与各个理性投票人的初衷背道而驰。

四、“合乎情理的无知”与“集体非理性”的结果比较

“合乎理性的无知”与“集体非理性”下最终产生的结果似乎意外地相似,均为决策结果不科学。但这只是显性结果,对于潜在结果,二者还是存在明显的差别。

由于上文所討论的第一种情况是由于个体的无知所造成的,因此要将“合乎理性的无知”矫正到“合乎理性的科学”轨道上相较于矫正“集体非理性”要容易得多。这是因为,面对“无知”的投票者,他们存在的问题主要是信息的缺失;而面对“集体非理性”的投票者,他们存在问题则主要是个体偏好(不论正确与否)的根深蒂固。不是很恰当地讲,对于前者的影响只需要对其进行某种观念的灌输,而对于后者的影响首先需要对其原有的观念进行移除再灌输新的观念,这就好比是往空瓶子里装东西远比往满瓶子里重新装东西要容易得多。这是潜在结果的一个方面。

但在另一方面,“合乎理性的无知”也比“集体非理性”更容易产生投票交易。这是因为,对于“无知”的投票者来说,选择任何一种方案都是随意而定的,他的内心并不具有对某一选项的特殊偏好,也就是说,他的立场并不坚定,这就给了企图操纵投票结果的野心家可乘之机。相比较而言,动摇这些“无知”的投票者所需要花费的成本将远远低于动摇产生“集体非理性”的投票者。因为,个体理性的投票者对自己的选择偏好有一个明确的认知,而且这种偏好在一般情况下并不会发生改变,即便出现交易性投票的现象,除非诱惑足够大,否则投票者不会轻易转变自己的偏好;但是一个“无知”的投票者,极有可能受到小恩小惠的影响而使自己的选择发生改变。

参考文献:

[1][美]布坎南.自由、市场与国家[M].北京:北京经济学院出版社,1988.

[2]肯尼恩·阿罗.社会选择与个人价值[M].北京:人民出版社,1987.

[3]帕特里克·麦克纳特.公共选择经济学[M].长春:长春出版社,2008.

[4]袁继红.社会选择悖论与集体理性——从阿罗不可能定理谈起[J].学术研究,2015(8).

[5]阮守武.公共选择理论及其应用研究[D].合肥:中国科学技术大学,2007.

[6]黄艺.公共选择理论视角下我国公共政策制定系统研究[D].长沙:湖南大学,2008.

[7]任德胜.公共决策失误的理论探析[D].西安:西北大学,2003.