江上风清

2018-03-30陶灵

陶灵

川江上走船行船,人们称逆流为上水,顺流为下水。同样,川江上的风,被称为打上风和打下风。

东汉时期,木船开始利用风帆助航,那时没有棉布,一般用麻布或篾席做帆。杜甫寓居夔州時有诗描述:“起樯必椎牛,挂席集众功。”大意是开船扬帆时必须杀牛祭拜,诗中“挂席”指的就是“篾席帆”。唐代,一些川江木船的桅杆顶端装有一种可随风转动的木鸟,桡胡子通过观察木鸟嘴上的长布条来判断江上的风向,称其为“伺风鸟”。明清以后,布帆开始普及。这种帆是用多幅白布拼缝成一张大布幕,每隔一米左右横绑一根竹竿作骨架,不仅能承受强劲的风力,而且便于在桅杆上做升降。

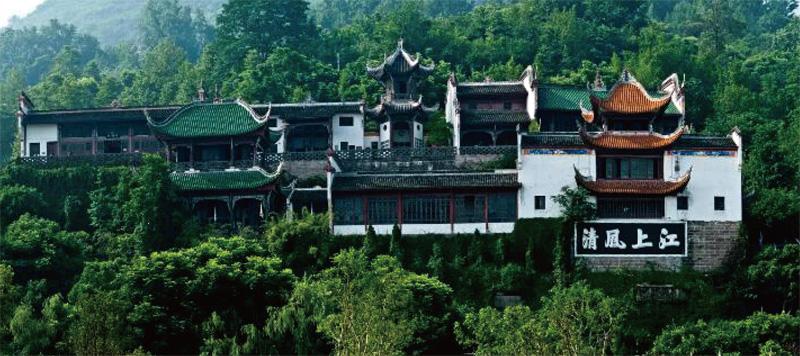

桡胡子每次走船时都盼望顺风好扬帆,因此开船前要烧纸上香,祭拜各路神灵。而云阳的木船帮有个约定俗成的行规,即在每年农历正月初一,要放鞭炮,并在张飞庙临江石壁上“江上风清”4个大字脚下划船3圈,祈求来年一帆风顺。

“相不拜将”的传说

云阳张飞庙是为纪念三国名将张飞而建,云阳人看重他的耿直仗义,尊其为“张王菩萨”。因张飞早年当过屠夫,于是张飞庙又成了当地屠宰业祭祖之地。“江上风清”4个字,从右至左镶嵌在张飞庙结义楼临江的石壁上,每个字2米见方,上水和下水几里外都可看见。川江水运称雄时期,这4个字在长江上相当有名,其名气并不亚于张飞庙本身。

川江桡胡子为何敬拜张飞?“江上风清”又是如何而来?

据说康熙年间,吏部尚书张鹏翮回老家四川蓬溪扫墓祭祖,乘船沿川江而上。途经云阳县城时,随从提议进庙祭拜张飞,张鹏翮以“相不拜将”为由拒绝。

这天江面打上风,正好顺风上行,可船一过张飞庙,突然刮起了下风,逆流又迎风,仅航行了30里,天就黑了,只好停船夜宿三坝溪。次日晨,船工醒来发现,昨晚拴好的船居然鬼使神差地倒退了30里,停在了张飞庙渡口。

张鹏翮认为是夜里没系牢船绳而顺流倒退了,令启程上行,不料又遇下风,航行30里后仍夜宿三坝溪。次日晨,船又停在了张飞庙渡口。

张鹏翮不甘心,再次命令启程上行,船还是逆流迎风,30里后夜宿。天亮后,船第三次停在了庙下渡口。这时候,张鹏翮幡然醒悟,连忙登岸向张飞谢“罪”。他返船时,江上突然吹起一阵清风,正是上风,船工立即扬帆,一会儿就到了三坝溪。张鹏翮吟诗曰:“铜锣古渡蜀江东,多谢先生赐顺风。”

源于这个传说,光绪末年,曾任国子监学正的云阳籍书法家彭聚星回乡养病时,题写了“江上风清”4个遒劲大字,刻于临江石壁上。

而今,长期致力于三峡文化研究的文史专家胡亚星认为,“江上风清”出自苏轼《前赤壁赋》:“惟江上之清风,与山间之明月,耳得之而为声,目遇之而成色,取之无禁,用之不竭……”意为江上的清风和山间的明月,是大自然恩赐的,可共享。

也有人提出,“江上风清”有清正廉明之意。新编《云阳县志》记载,张鹏翮确有其人,是清代文华殿大学士兼吏部尚书。彭聚星题“江上风清”,寓意做官应清正廉明。

覆盖石刻“灵钟千古”

1883年3月27日,英国商人立德乘坐小木帆船从武汉到重庆,途经张飞庙时,在庙脚下的乱石沙滩上拍照留念。在这张照片上,“江上风清”的位置原来刻的是“灵钟千古”。

当年彭聚星所题“江上风清”时,为何要覆盖原有的“灵钟千古”?

据胡亚星考证,张飞庙内铸有一口大钟,遇险火警、水警乃至匪警即鸣之报警。寺庙多有灵钟,均为祈福所设。

清末,彭聚星归故里休养期间,与云阳一些名士及庙僧对张飞庙进行了大规模的文化包装。他们翻刻全国各地名碑,将其陈列在庙中,使张飞庙由单一的祈福之所变成了文藻胜地。书“江上风清”覆盖在“灵钟千古”之上,标志着张飞庙除祈福外,还有品书赏画、享受自然风景的功能。

不过笔者认为,张飞庙有汉唐至近代的近600幅字画、石刻、木刻、木雕作品以及为纪念杜甫所作《杜鹃》诗建造的杜鹃亭,琳琅满目,绝不会因没有覆盖“灵钟千古”就不具文藻胜地的美名。

张鹏翮其人其事

张鹏翮(1649-1725),四川蓬溪人,集政治家、水利家、文学家、外交家、教育家于一身,为清代蜀人中官位最显赫、名声最响亮的人物。著有《治河全书》24卷、《河防志》12卷、《奉使俄罗斯日记》《张文端公全集》等文集30余种。

张鹏翮对清代水利事业的发展作出了卓越贡献。纂辑的《治河全书》记载了运河、黄河、淮河三大水域的源流支派、地理位置及治理情况等,其中对各河道的形成、流向、堤坝修筑、防汛等事宜所记尤为详细,是研究清代治河工程的重要历史资料,对今天的治河工程仍有重要的参考价值。

近代学者郑肇经在《中国水利史》中高度评价张鹏翮的治河业绩:“不仅于国济民生贡献巨大,而且就其科学水平也居于当时世界水利工程最先进的行列。”

后来,张鹏翮病亡。家产只有竹楼数间,其子张懋诚无余钱办丧事,幸蒙雍正帝赐白金千两,才得以治丧。康熙帝对他的评价是“天下廉吏,无出其右者”。雍正帝谕朝臣曰:“张鹏翮志行修洁,风度端凝。流芬竹帛,卓然一代之完人。”

(作者系重庆市文史研究会会员)

编辑/杨洋